紧扣教材,立足交际,提升能力

2017-10-25张雨樱

张雨樱

[摘 要]部编教材已经投入使用一年了,在口语交际教学方面进行了大的变革,给人耳目一新的感觉。对二年级上册的口语交际教学,教师要根据部编教材的内容特点和学生的实际情况,按照新课程标准的目标要求,展开具体教学。要上下联系,整体把握教材目标;要营造氛围,刺激学生的内在需求;要链接生活,以提升学生的交往能力。只有这样,才能发挥教材的最大优势,使学生的交际能力逐步得到发展。

[关键词]部编教材;口语交际;第一学段

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)25-0004-03

部编义务教育小学语文教科书(以下简称“新教材”)已经使用了一年。今年九月,二年级上册教材也即将投入使用。笔者有幸提前接触了新教材,并对口语交际版块进行了一些实践探索。

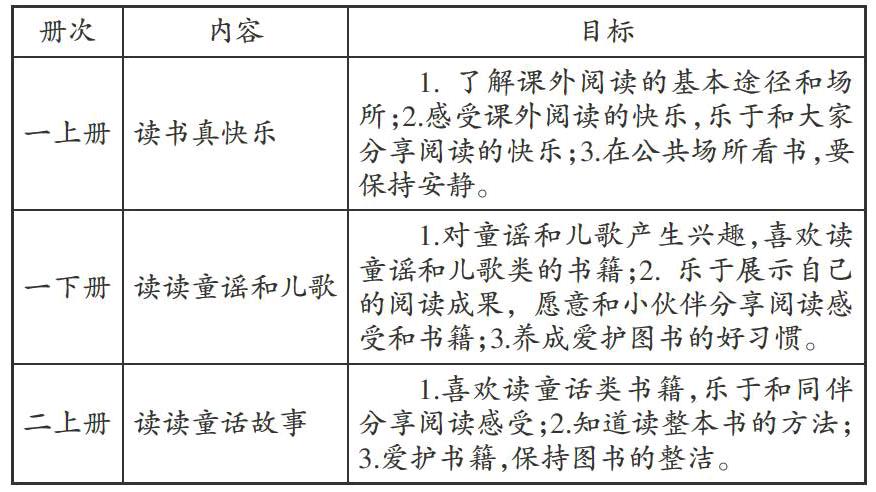

一、第一学段口语交际的纵向对比

统观新教材的口语交际,笔者发现交际的话题是开放的、多元的,既富有生活气息又饶有趣味。每个主题都是围绕“倾听”“表达”“应对”三个维度来设计,每个话题都承担着相应的能力发展目标。

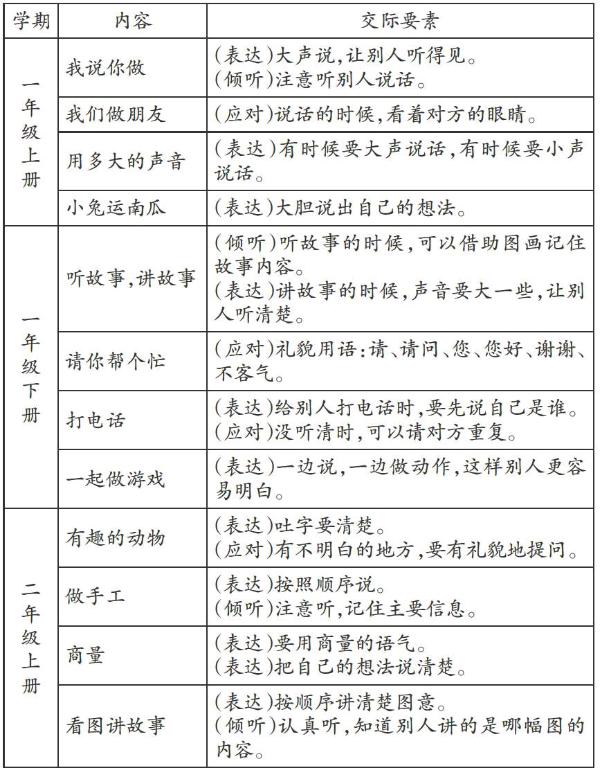

(一)循序渐进,螺旋上升

將新教材一年级上、下册和二年级上册口语交际的内容按序排列,我们发现新教材构建了一个目标体系,并据此选择符合目标的交际话题。请看下表。

从以上编排中可以看出,无论是“听”还是“说”的训练,要求都是逐步提高的,帮助学生在循序渐进中提升能力。以“听”为例,从听清每一句话到听懂主要内容,再到听出言外之意,逐步培养学生文明倾听的习惯。再如,“说”,从起步时的“大声说,大胆说”到“边说边做动作”,再到“吐字要清楚”“要用商量的语气”,一步一步地帮助学生提高口头表达能力。新教材还非常重视交际的对象意识、场合意识和礼貌意识,让学生在每一次口语交际中都能得到针对性的训练,使学生的交际能力在层层递进中螺旋上升。

(二)方法引领,渗透礼仪

纵观一、二年级的口语交际,笔者发现每次口语交际活动,教材都以“小贴士”的方式列出一至两项可以迁移运用到日常交际活动的重要交际原则。有些是方法技能上的要求,有些是基于礼仪文化上的要求,两者交融在一起。

比如“说清楚”的要求,新教材有具体的方法指导。《一起做游戏》中要求学生讲清楚游戏规则。如何说清楚呢?可以用上“先……接着……最后……”等简单的连接词或用上“一……二……三……”等词,还可以边说边做做动作,这样帮助学生把游戏规则有条理地介绍清楚,使别人能够听明白。二年级上册《有趣的动物》同样也有说清楚的要求,这里同样也给出了具体的方法指导——吐字要清楚,发音不含糊。这些对教师的教和学生的学都起到了直接的指导作用。

新教材还十分重视礼仪文化的教育。从起始年级开始,新教材就逐步渗透与人交往时文明礼貌的教育。比如,《我们做朋友》中“说话的时候,看着对方的眼睛”,这是与人交往时最基本的礼仪,也是大胆自信的表现;《用多大的声音》中“有时候要大声说,有时候要小声说”,教给学生要根据不同的场合和谈话对象控制自己的音量,这是每个人必备的社交礼仪。到了二年级上册,除了要继续巩固一年级学会的交际礼仪外,又进一步提出了更高的要求。比如,生活中当我们遇到与别人意见不一致或做事拿不定主意时该怎么办呢?《商量》中提出“要用商量的语气”和对方交流。

所有这些,都是考虑了交际对象,把话讲得“好听”,别人才会愿意和你交往。值得注意的是,方法技能的指导与礼仪文化的培养是相互交融在一起的,并不是孤立存在的。

(三)巧设障碍,委婉应对

口语交际教学不能仅仅把知识的获得、方法的传授作为唯一的价值追求。交流有时候也不是一帆风顺的,常常会遇到措手不及的情况。当遇到交流障碍时该如何及时应变呢?比如,“没有听清楚的时候,可以请对方重复”“有不明白的地方,要有礼貌地提问”……没有听清、不明白,这些都是交流中的障碍预设。新教材突破性地对这些“障碍”加以关注,并教给应对的方法——请对方重复、有礼貌地提问。教学时,可以创设一些表演情境让学生练一练,这样在现实生活中遇到类似情况时就能游刃有余地应对了。

二、新教材口语交际的教学探索

从整个序列看,新教材注重对学生交际习惯和交际意识的培养,并贯穿始终。对二年级上册的四次口语交际,如何开展教学呢?

(一)上下联系——整体把握目标

新教材的每次口语交际的目标不是孤立存在的。如果是学过的,在后面的学习中就会持续提出要求,这样就能达到巩固的目的,引导学生养成良好的交际习惯。而后面学习的内容是在前面学习的基础上提高交际要求,这样实现交际能力的进一步提升。

比如,一年级下册和二年级上册教材中都提出了“按照顺序讲”这个要求,一年级下册《一起做游戏》提示学生用上“先……接着(然后)……最后”等简单的连接词说清楚游戏的规则。二年级上册《做手工》不仅要用上这些连接词把做手工的步骤说清楚,而且介绍时要讲清楚一些主要信息。因此,教学《做手工》时,可以借助思维导图标注关键词,帮助学生介绍清楚做手工的步骤。

以折纸“东南西北”为例:

按照上述步骤制作一个“东南西北”玩一玩,并有条理地说说折的步骤,最后用上这种方法,说说其他感兴趣的手工制作。

再如,一年级下册和二年级上册都有“讲故事”的内容,其中《听故事,讲故事》中的交际要素“讲故事的时候,声音要大一些,让别人听清楚”,在《看图讲故事》中同样也提出这一要求。虽然都是讲故事,但两者间又有区别。一年级要求是听故事再讲故事,二年级在一年级的基础上要求有所提高。学生首先需要看懂每幅图的内容;接着根据图画的内在联系,想一想这个故事会如何发展,说一说;然后补充最后一幅图,把它画下来,这是语言图像化的过程;最后看着图画把它编成故事,这又是一个图像文字化的过程。在这图画、语言相互转化的过程中,学生的表达能力得到有效的提高。endprint

因此口语交际教学中,教师要有全局意识,前面习得的结果在后面的学习中要反复巩固,让每节口语交际课都成为“交际教学链”中的一环,环环相扣,发挥其应有的作用。

(二)营造氛围——刺激内在需求

口语交际是在特定环境下产生的言语活动。恰当的交际情境能激活学生的思维,激发他们的交际兴趣,是他们想说、敢说、乐说的基础。因此,进行口语教学时,教师应该努力为学生创设能刺激他们内在交际需求的交际情境。

如,教学《有趣的动物》一课,教师一般会通过多媒体展示、范例引导,让学生模仿介绍自己喜欢的动物,它有趣在哪儿。这样虽然也能激发学生对话题的兴趣,但学生的言语活动仅仅停留在“说”的层面,忽略了“交际”的因素。究其原因,是因為创设的情境本身蕴含的交际因素不够,阻碍了学生后续的交际愿望。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》明确提出:“口语交际是听与说双向互动的过程。”因此,在口语交际课堂教学中,单向的口语训练并不能培养学生的应对能力,只有师生、生生都互动起来,才能构成交际状态,学生的交际能力才能真正得到提高。

根据二年级学生的年龄特点,在教学《有趣的动物》时,可以创设“森林动物交友会”的情境。课前先安排学生去动物园参观,做好情感的铺垫;课堂上再播放小动物的照片、视频,营造交际氛围。交友开始,每个学生扮演一种动物角色,先进行自我介绍。在活动中,教师可以化身为一种动物,先示范介绍“自己”,重点说清楚“有趣”;再让学生通过同桌合作等形式,人人进行自我介绍;最后让学生离开座位寻找朋友,互相介绍自己。课后,还可以让学生选择自己最感兴趣的一种动物进行观察,看看它有趣在哪里。

“交朋友”是学生在日常生活和学习中经常发生的行为。这一情境接近学生生活,容易引发学生内心需求,激发他们交际的欲望。在交朋友的过程中,还要注意基本的礼仪语言,介绍自己时要看着对方的眼睛。

(三)链接生活——提升交往能力

生活是口语交际的源头活水,口语交际的话题只有来源于学生的生活,才能使学生感到亲切,有话可说。

每个学生都可能有和同学调换值日的经历,该如何跟同学商量呢?《商量》为我们提供了学校生活中最常遇到的真实情境。教学时,可以采用人生AB剧的形式来演一演。

A剧:

(我)“喂,小丽,和你换一下值日的时间,今天我要早点回家。”

(小丽)“不换,我自己也有事情。”

为什么没有调换成功呢?通过讨论,学生发现“我”没有礼貌,没有用商量的语气和别人进行商量,说话带有一种命令的语气,而且调换值日的原因也没有说清楚。那该怎样和同学商量呢?教材的泡泡语为我们提供了交流的范例:

“小丽,我想跟你商量一件事情。”

“我想和你调换一下值日的时间,因为今天是我的生日,想早一点回家。你看行吗?”

“没关系,那我再问问别人能不能和我调换吧!”

这些泡泡语是交际主体“我”的语言,对方“小丽”又是怎么说的呢?她为什么没有答应“我”的请求?请两个学生上来演演B剧。在合作表演中,学生会逐渐明白以下几个方面的道理。一是跟别人商量事情时要把自己的想法说清楚,要用商量的语气;二是商量不光要会表达,也要学会倾听对方的想法;三是不管别人是否能够帮到自己,都要表示感谢,这也是基本的交际准则。

接着,教材又为我们提供了两个生活中的话题:“向同学借的书没有看完,想再多借几天。最爱看的电视节目就要开始了,但爸爸正在看足球比赛。”除此之外,我们还可以让学生提供一些话题。这个环节可以利用师生对演、生生合作等一次次反复的表演和评价,使学生深入理解商量的正确方法,化为己用,为生活实践服务。

总之,新教材口语交际的内容接地气,贴近学生的生活,更加注重实用性。教师在教学口语交际时,应该深入钻研教材,根据学生实际不断地调整教学方式,以真正促进学生口语交际能力的发展。

(责编 韦 雄)endprint