民事诉讼法视野下股东诉讼案件类型化研究

——以《公司法解释(四)》为中心

2017-10-24姜保忠

姜保忠

(河南财经政法大学 刑事司法学院, 郑州 450046)

【法坛论衡】

民事诉讼法视野下股东诉讼案件类型化研究

——以《公司法解释(四)》为中心

姜保忠

(河南财经政法大学 刑事司法学院, 郑州 450046)

在股东权益遭受不法侵害的情况下,法律允许股东通过直接诉讼或者股东代表诉讼的方式保护自己的权利,由此产生股东诉讼案件的不同类型。与普通民事诉讼案件相比,股东诉讼案件在当事人范围、诉讼请求、法律依据、诉讼种类、诉讼性质等方面表现出特殊性。现行《公司法》和司法解释关于股东诉讼案件的规定缺乏可操作性,亟待完善。《公司法解释(四)》对股东诉讼案件进行了类型化规定,在解决《公司法》适用问题的同时丰富和发展了民事诉讼的概念和理论,如民事诉讼当事人理论、第三人替代诉讼制度等。

股东诉讼;《公司法》;《民事诉讼法》

为进一步解决公司治理及股东权益保护中的法律适用问题,最高人民法院于2016年4月12日发布了《关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定(四)征求意见稿》(简称《公司法解释(四)》,引起社会广泛关注。2016年12月5日,最高人民法院审判委员会审议并原则通过了该司法解释。截至目前,该司法解释尚未正式公布和实施。《公司法解释(四)》对股东诉讼案件进行类型化规定,在解决法律适用问题的同时丰富和发展了民事诉讼法的相关理论和制度。本文在对股东诉讼案件类型进行研究的基础上,探讨股东权保障的路径以及股东诉讼案件的法理依据,并对新的司法解释简要进行评析。

一、《公司法》规定的股东诉讼案件类型

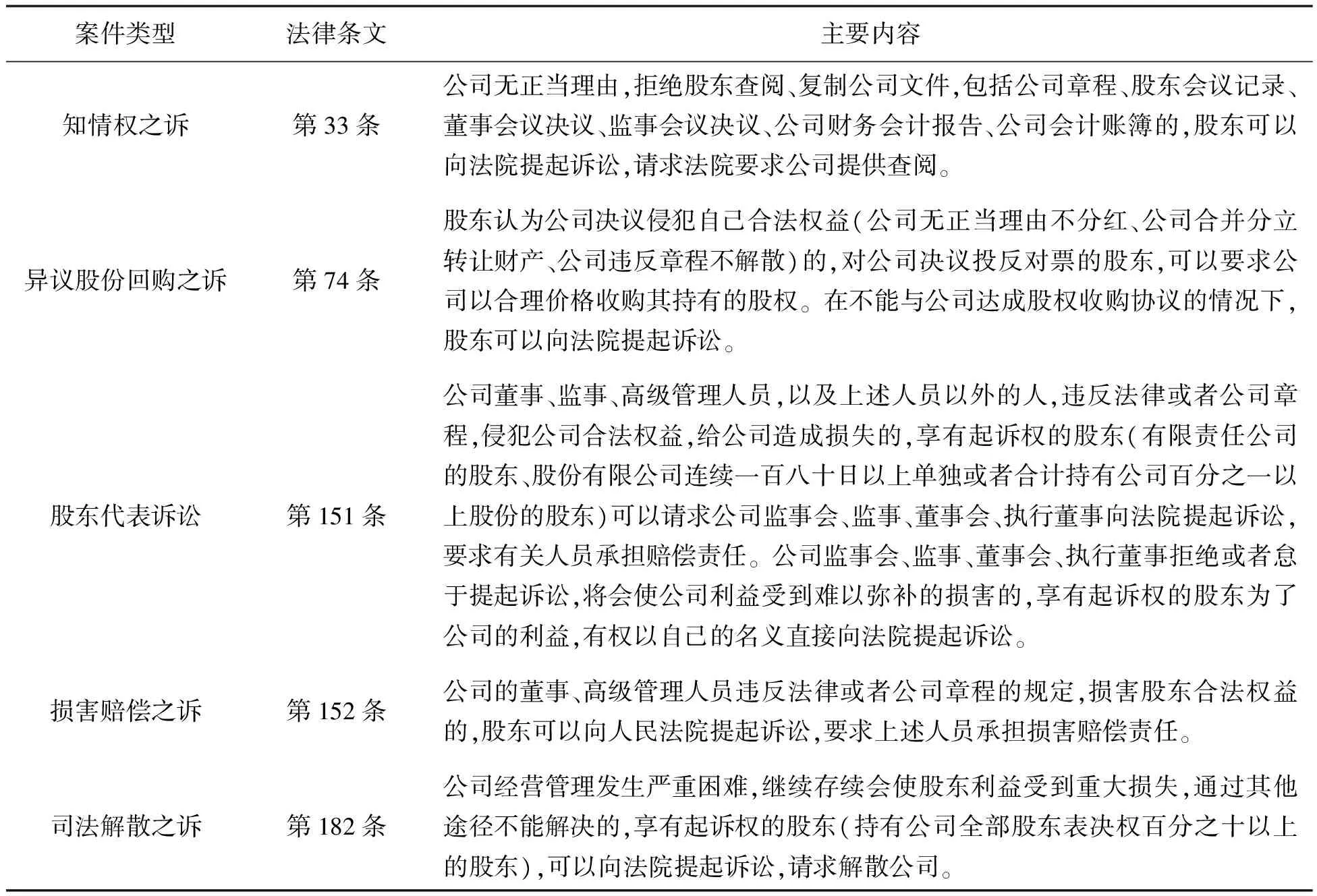

股东作为构成公司的主要因素之一,在人身权、财产权和其他权利遭受不法侵害的情况下,有权通过诉讼途径维护自己的合法权益。股东诉讼是《公司法》为保障股东权而规定的一项重要制度,该制度对维护股东的合法权益,强化公司治理结构,遏制公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员滥用职权,排除他人对公司的不法侵害具有重要作用。1993年《公司法》对股东诉讼制度规定得过于原则,2005年修订后的《公司法》扩大了股东诉讼的范围,增加了股东诉讼的类型。现行《公司法》(2013年修订)关于股东诉讼的规定主要体现在第22条(撤销决议之诉)、第33条(知情权之诉)、第74条(异议股份回购之诉)、第151条(股东代表诉讼)、第152条(损害赔偿之诉)、第182条(司法解散之诉)(表1)。

表1 现行《公司法》规定的股东诉讼案件类型

续表1

现行《公司法》中虽有股东诉讼案件类型的规定,但由于相关内容过于粗糙,法院在审理涉及股东诉讼的案件时对如何具体适用法律仍不明确,包括如何确定案件当事人,以及如何确定公司在股东代表诉讼中的地位等。为保持法律自身的稳定性和发挥法律维护社会秩序的功能,法律一经实施不可朝令夕改,由此带来的弊端是法律内容常常滞后于社会发展的需要。尽管现行《公司法》对股东诉讼进行了相应规定,但与股东的实体性权利相比,对股东程序性权利的规定相对概括和原则,缺乏可操作性。在此情形下,通过司法解释补充立法的不足和缺陷,以适应复杂多变的社会实践需要,不失为一种策略之举。自2005年新《公司法》实施以来,最高人民法院为保证《公司法》的具体适用,针对司法实践中遇到的疑难问题先后发布了三个司法解释,解决了人民法院在审理民商事案件时适用《公司法》的部分问题。尽管如此,现有立法和司法解释仍没有完全解决人民法院在实际审判中遇到的全部问题,尤其是作为《公司法》立法宗旨之一的股东权保障问题,缺乏明确具体的规定,导致法院在具体适用法律时捉襟见肘,股东的诉讼权利得不到充分保障,不利于社会经济的稳定和健康发展,亟待进一步完善。

二、《公司法解释(四)》规定的股东诉讼案件类型

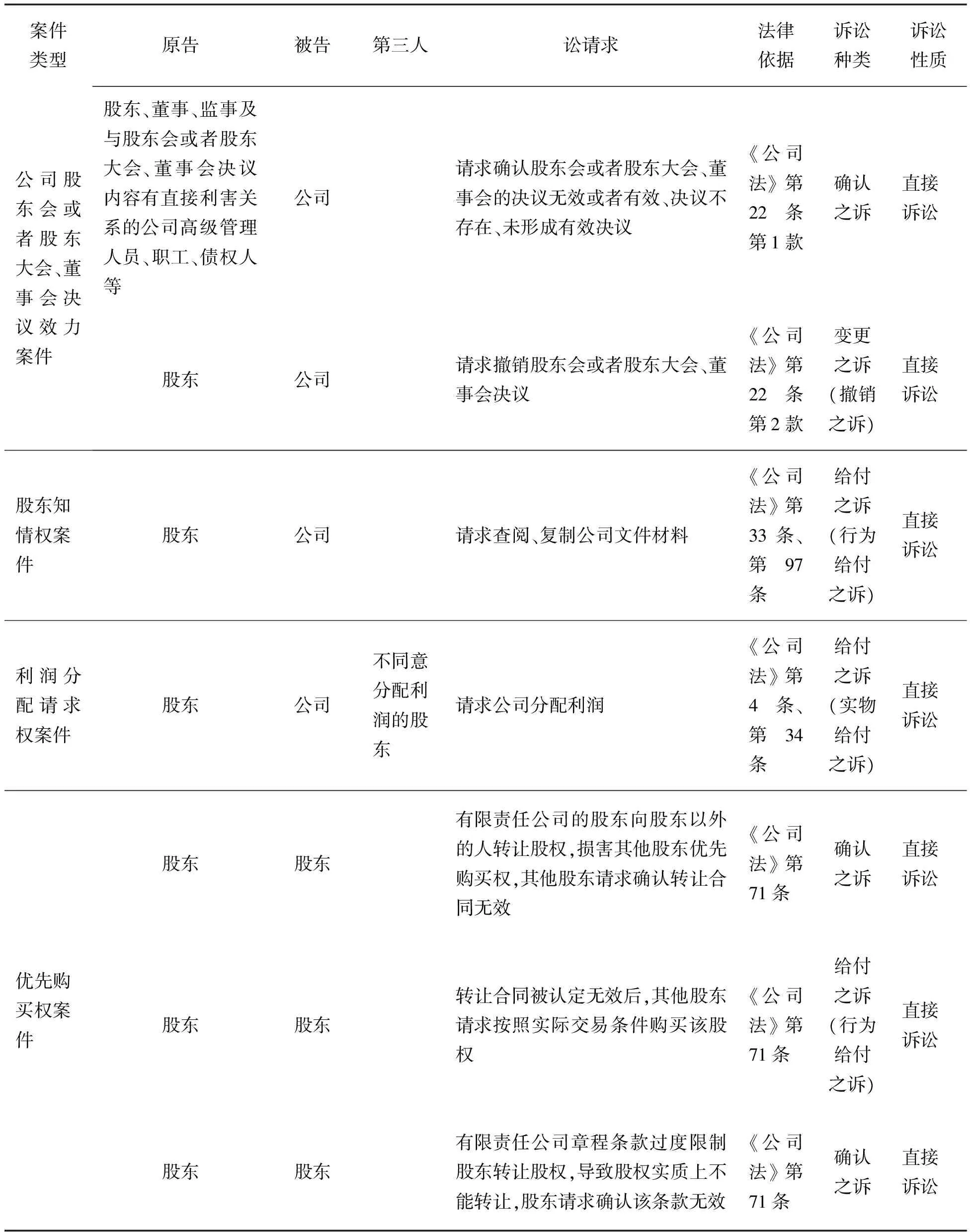

党的十八届四中全会《决定》提出:“加强人权司法保障。强化诉讼过程中当事人和其他诉讼参与人的知情权、陈述权、辩护辩论权、申请权、申诉权的制度保障。”人权司法保障的主要含义,是指在赋予法律主体实体性权利的基础上,通过完善相关诉讼程序和司法制度,强化法律主体的程序性权利,从而达到保障人权的目的。在市场经济条件下,股东权属于基本人权的范畴*关于股东权的性质,首先,股东权是一种复合型权利。从股东权的具体权能来看,股东权以财产权为基础,同时包含股东对公司内部事务的管理权等非财产性权利。其次,股东权是基本人权的一部分,应上升到基本人权的高度加以保护。人身权、财产权等固然是公民的基本权利,但公民基本权利的扩张已成为时代发展的潮流,例如公民政治权利(如法治权、知情权)、经济民主权利(如职工参与决策权)、集体权利(如生存权、发展权、环境权)等权利的扩张。参见张千帆主编《宪法学》(法律出版社2004年版,第257-265页)。。对保障股东权而言,除了通过立法规定股东的实体性权利以外,完善股东诉讼制度,明确股东在诉讼中的权利和地位,加强股东权的司法保障,同样是股东权保障不可或缺的内容。《公司法解释(四)》在现行《公司法》和司法解释的基础上,增加了股东诉讼案件的类型,细化了股东诉讼案件的内容,对保障公司股东合法权益无疑将起到重要作用。《公司法解释(四)》规定的股东诉讼案件主要内容如表2所示。

表2 《公司法解释(四)》规定的股东诉讼案件类型

续表2

与现行《公司法》和司法解释相比,《公司法解释(四)》体现出以下特点:

第一,从立法宗旨而言,《公司法解释(四)》主要是为了限制股权滥用。股权滥用主要体现在公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员方面,基于“权力可能被滥用原则”(孟德斯鸠),上述人员可能利用更多的表决权或者职务上的便利,为谋求自身利益违反法律、行政法规和公司章程以及对公司负有的忠实和勤勉义务,通过资产置换、关联和内幕交易、夺取公司商业机会、侵占公司资产、排挤中小股东等方式,损害公司、中小股东、债权人和职工的合法权益,因此有必要通过诉讼手段对滥用股权的现象加以约束或制裁。而对大股东而言,“他们常常控制了股东会和董事会,可以通过其他方式对不当行为进行救济,而不需要提起代表诉讼”[1]。

第二,从表现形式而言,《公司法解释(四)》的条文数量和调整对象独具特色。首先,相较于已经生效实施的《公司法》解释,《公司法解释(四)》共36个条文,是所有《公司法》解释中内容最多的;其次,《公司法解释(四)》以具体案件为对象,针对性和实用性更强。《公司法解释(四)》将股东诉讼案件分为5类:公司股东会或者股东大会、董事会决议效力案件,股东知情权案件,利润分配请求权案件,优先购买权案件,直接诉讼与股东代表诉讼案件。这些案件基本上涵括了实践中出现的股东诉讼类型。

第三,从实际内容而言,《公司法解释(四)》全面细化了对股东权的保护。5类案件涉及《公司法》实施中出现的侵害股东权的常见情形,目的在于充分保障股东特别是中小股东的权利,在一定程度上弥补了《公司法》对股东权益保障概括性的不足。例如《公司法解释(四)》第14条明确规定,知情权属于股东的固有权*固有权和非固有权是按照权利是否可以依照公司章程或者股东会决议被剥夺或者加以限制进行的分类。凡是公司法所赋予股东、不得为公司章程或者股东会决议予以剥夺或者限制的权利,就是固有权;凡是可以依照公司章程或者股东会决议被剥夺或者加以限制的权利,就是非固有权。固有权是法律赋予股东的不可剥夺的权利,凡是对股东的固有权进行限制的做法均属违法行为,得不到法律的支持。参见顾功耘主编《公司法》(北京大学出版社2008年版,第84页)。:“公司以存在下列情形之一为由进行抗辩,拒绝股东依据公司法第33条、第97条或者司法解释规定查阅、复制公司文件材料的,不予支持:(1)股东出资存在瑕疵;(2)公司章程限制股东查阅、复制公司文件材料;(3)股东间协议约定限制股东查阅、复制公司文件材料。”

第四,从法律依据而言,《公司法解释(四)》具有实体法和程序法双重依据。《公司法解释(四)》制定的主要依据是当然是《公司法》,案件的处理结果也主要依据《公司法》,与此同时,《公司法解释(四)》还依据民事诉讼法理论,如案件当事人的确定(原告、被告、第三人),诉讼种类(确认之诉、形成之诉、给付之诉),诉讼性质(直接诉讼、派生诉讼)等,解决了法院审判中遇到的疑难问题,是民事诉讼理论在公司法领域中的具体运用,从而丰富发展了民事诉讼基本理论,也使得法院在处理涉及公司诉讼案件时更加具有可操作性。

三、《公司法解释(四)》对民事诉讼法的发展

《民事诉讼法》适用于平等主体之间因人身关系、财产关系而导致的诉讼,在《公司法》适用中产生的纠纷适用《民事诉讼法》的规定。对诉讼本身而言,《民事诉讼法》是基本法,《公司法》是特别法。作为规范民事诉讼活动的基本法,《民事诉讼法》规定了民事诉讼的主要制度和程序,但无法对涉及公司的所有诉讼案件一一作出规定,需要通过《公司法》及相关司法解释进行规制。《公司法解释(四)》进一步丰富和完善了民事诉讼法的制度和理论。

(一)扩大了民事权利保护的范围

《公司法解释(四)》将公司股东会或者股东大会、董事会决议效力案件的原告扩大为除股东以外的“董事、监事及与股东会或者股东大会、董事会决议内容有直接利害关系的公司高级管理人员、职工、债权人等”,从而扩大了股东诉讼案件保护的范围。对于请求撤销股东(大)会、董事会决议案件的原告,仍限定为股东。之所以有如此区别,是因为无效的民事行为不同于可撤销的民事行为:前者是因为违反法律、行政法规的强制性规定或者公序良俗原则;后者是因为当事人意思表示不真实(重大误解或显失公平)。对于无效的民事行为,与之有利害关系的人都可以主张其无效;而对于可撤销的民事行为,只有依法享有撤销权的当事人才能主张撤销[2]。有学者对职工和债权人作为原告的资格存在异议,认为职工和债权人不属于《公司法》调整对象,其权利保护可以通过其他案件,依据《劳动法》或者《合同法》等法律得以实现,将职工和债权人纳入股权诉讼中会导致诉讼主体无限扩大和诉权滥用,影响公司正常经营。笔者认为,将职工和债权人作为确认股东(大)会、董事会决议效力案件的原告有其合理性。首先,根据《民法通则》的规定,民事活动必须遵守法律,法律没有规定的,应当遵守国家政策(《民法通则》第6条)。股东(大)会、董事会作出决议属于民事活动,必须合法。《公司法》第22条第1款规定:“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。”对于无效的民事行为,任何人有权主张其无效,职工和债权人据此有权提起确认之诉。其次,根据《公司法》的规定,职工和债权人也有权提起确认之诉。《公司法》第18条规定:“公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。”股东会的职权之一是“决定公司的经营方针和投资计划”,董事会的职权之一是“决定公司的经营计划和投资方案”。同时,《公司法》规定,公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时,公司均应当自作出决议之日起10日内通知债权人。因此,应当赋予与股东(大)会、董事会的决议内容有直接利害关系的职工和债权人以原告地位。再次,职工、债权人提起确认之诉已有立法先例。《德国股份公司法》、《日本公司法典》均允许职工和债权人提起确认之诉。最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第12条规定:“与具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或者其他组织对该行为不服的,可以依法提起行政诉讼”,实际上赋予了行政相对人的债权人提起行政诉讼的主体资格。

(二)增加了诉讼保全程序的适用情形

保全程序是法律为保障债权人的权利能够实现,以及审判活动能够顺利进行而规定的一种临时性救济措施。根据保全程序所欲保全的请求是否具有财产性,可以将保全程序分为财产保全和行为保全,前者请求的对象是金钱或者财物,后者请求的对象是行为(作为或者不作为)。所谓行为保全,是指在民事诉讼中,为了避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害,法院有权根据他们的申请对相关当事人的行为采取强制措施。长期以来,我国《民事诉讼法》规定的保全程序仅限于财产保全。2012年修订后的《民事诉讼法》首次将行为保全纳入保全程序,从而扩大了法律保护的范围,对于避免判决生效前一方当事人的行为给对方造成不可挽回的损失,保障法院的判决得以顺利执行,可以起到积极的预防作用。《民事诉讼法》第100条第1款规定:“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。”同时,为保护被申请人的合法权益和防止申请保全程序的权利被滥用,法律规定法院在采取保全措施时,除紧急情况外可以要求申请人提供担保。《公司法解释(四)》在公司股东(大)会、董事会决议效力案件中引入了保全程序,其第10条规定:“股东会或者股东大会、董事会决议存在实施后不能恢复原状或者使当事人、利害关系人的合法权益受到难以弥补的损害等情形的,可以依据原告的申请禁止实施有关决议。人民法院采取前款规定的行为保全措施,可以根据公司的申请或者依职权责令原告提供相应担保。原告提供相应担保的,应当禁止实施有关决议。人民法院经审查认为,原告的申请存在恶意干扰或拖延决议实施情形的,应当驳回申请。”此处规定的保全程序即属于行为保全,充分体现出《公司法解释(四)》对股东权利保护的重视,同时增加了民事诉讼保全程序适用的情形。

(三)丰富了民事诉讼当事人理论

《公司法解释(四)》的最大亮点,当属对股东代表诉讼的规定。当股东的合法权益收到侵害时,股东当然有权以自己的名义直接向法院提起诉讼,请求司法保护,该种诉讼与普通民事诉讼没有区别,称之为股东直接诉讼。除此以外,作为公司的组成部分,股东利益与公司利益息息相关,一旦公司利益遭受损失,股东自身利益必然受损。在此情形下,作为具有独立人格的公司法人有义务向法院提起诉讼以保护公司的利益。但假如侵害公司利益的责任主体是公司董事、高级管理人员甚至负有监督职责的监事,则可能出现公司的法定代表人怠于提起诉讼的情形,此时公司股东特别是中小股东通过何种途径保护自己的合法权益,成为《公司法》必须面对和解决的问题,股东代表诉讼制度应运而生。所谓股东代表诉讼,是指当公司的董事、监事、高级管理人员,乃至第三人等主体侵害了公司利益,而公司怠于追究其法律责任时,符合法定条件的股东以自己的名义代表公司提起的诉讼[3]。《公司法解释(四)》中规定的5类案件中,前4类案件属于股东直接诉讼,第5类案件则属于股东代表诉讼。股东代表诉讼发展了诉讼当事人理论,是《公司法》对《民事诉讼法》的重要贡献。

传统当事人理论认为,当事人必须是与案件有着直接利害关系的公民、法人或者其他组织,否则属于当事人不适格,法院有权不予受理或者驳回起诉。传统当事人理论无法解决实践中存在的当事人缺位和利益归属问题,诉讼担当理论比较圆满地解决了当事人适格问题。所谓诉讼担当,是指实体法上的权利主体或法律关系以外的第三人,以自己的名义,为了他的利益或者代表他人的利益,以正当当事人的地位提起诉讼,主张一项他人享有的权利或他人法律关系所发生的争议,法院判决的效力及于原来的权利主体[4]。在股东代表诉讼中,股东作为诉讼担当人提起诉讼,其诉讼地位是原告,被告是公司董事、高级管理人员、监事甚至他人,公司则作为无独立请求权的第三人参加诉讼,股东代表诉讼的胜诉利益归于公司。关于公司在股东代表诉讼中居于何种地位,司法实践中有不同做法,有的列其为被告,有的列其为无独立请求权的第三人,有的列其为原告[5]。《公司法解释(四)》明确其为无独立请求权的第三人,从而统一了司法实践。诉讼担当还体现在二重派生诉讼中,二重派生诉讼是指在母子公司的架构中,当子公司的利益遭到损害,母公司与该子公司均拒绝起诉追偿时,由母公司股东以自己名义代位子公司提起的代表诉讼[6]。二重派生诉讼的胜诉利益归于子公司。《公司法解释(四)》第35条第2款规定:“股东因公司的全资子公司利益受到损害,依据公司法第一百五十一条提起诉讼,请求被告向全资子公司承担民事责任的,应予支持;请求被告向公司承担民事责任的,不予支持。”

(四)股东代表诉讼区别于相关诉讼制度

第一,股东代表诉讼不同于代表人诉讼。代表人诉讼是《民事诉讼法》为解决当事人人数众多(一般10人以上)而设置的一种方便诉讼的制度。代表人诉讼分为两类:一类是起诉时人数确定的代表人诉讼,由当事人推选代表人进行诉讼(《民事诉讼法》第53条);另一类是起诉时人数不确定的代表人诉讼,人民法院可以发出公告,说明案件情况和诉讼请求,通知权利人在一定期间向人民法院登记。向人民法院登记的权利人可以推选代表人进行诉讼;推选不出代表人的,人民法院可以与参加登记的权利人商定代表人(《民事诉讼法》第54条)。代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生法律效力,但代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求,进行和解,必须经被代表的当事人同意。无论是人数确定的代表人诉讼还是人数不确定的代表人诉讼,代表人本身即为权利遭受侵害的原告,法律允许其代表其他原告提起诉讼。与代表人诉讼不同的是,在股东代表诉讼中,股东只是形式上的原告,并非权利遭受直接侵害的原告,股东代表公司提起诉讼,而不是代表全体或部分股东。“股东作为派生诉讼的原告是派生而来,并非其本身固有,这不同于一般民事诉讼原告诉权的固有性。”[7]

第二,股东代表诉讼与代位权诉讼并不完全一致。代位权诉讼是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外(《合同法》第73条)。有学者认为股东代表诉讼属于代位权诉讼,“股东有权以自己的名义,为维护和实现公司利益,提起请求公司义务人履行义务或者承担责任的诉讼,由此形成股东代位诉讼”[8]。笔者认为,此种观点值得商榷。比较之后不难发现,股东代表诉讼与代位权诉讼确有相似之处:二者都涉及三方主体(股东代表诉讼中的股东、公司、董事或高管,代位权诉讼中的债权人、债务人和次债务人),都存在负有法定义务的主体怠于提起诉讼而侵害权利人利益的情形。但二者之间的区别也很明显:股东代表诉讼的胜诉利益归于公司而非股东(原告),原告仅有权获得律师费等合理费用;代位权诉讼的胜诉利益则直接归于债权人(原告)。

综上诉述,股东代表诉讼中股东的诉权乃是由公司的诉权派生而来的,股东并不享有实体上的权利。股东代表诉讼既不同于《民事诉讼法》中的代表人诉讼,也不同于《合同法》中的代位权诉讼,而是一种特殊的诉讼形态。西方《公司法》理论中一般称之为股东派生诉讼:“派生诉讼是指符合规定的条件的股东以公司名义或以公司之权利提起的,旨在弥补公司所受损失或者强制履行对公司之义务的诉讼。”[9]笔者认为,为表明该种诉讼形态与代表人诉讼、代位权诉讼等其他诉讼形态的区别,股东派生诉讼的内涵比股东代表诉讼更为清晰和明确。

[1]李小宁.公司法视角下的股东代表诉讼——对英国、美国、德国和中国的比较研究[M].北京:法律出版社,2009:11.

[2]梁慧星.民法总论[M].北京:法律出版社,2001:216.

[3]顾功耘.公司法[M].北京:北京大学出版社,2008:97.

[4]王甲乙.当事人适格之扩张与界限[J].法学丛刊,1995(1):132-134.

[5]钱玉林.《公司法》第151条的漏洞及其填补[J].现代法学,2015(3):178-185.

[6]王淼,许明月.美国特拉华州二重代表诉讼的实践及其对我国的启示[J].法学评论,2014(1):116-126.

[7]沈贵明.二重派生诉讼适格原告要件的构建[J].法制与社会发展,2015(2):105-120.

[8]乔欣.公司纠纷的司法救济[M].北京:法律出版社,2007:49.

[9]许传玺.公司治理原则:分析与建议:下卷[M].楼建波,陈炜恒,朱征夫,等译.北京:法律出版社,2006:529.

TypesofStockholderLitigationCasesfromthePerspectiveofCivilProcedureLaw—Centralized on theCompanyActInterpretationsFour

JIANG Bao-zhong

(CriminalJusticeSchool,HenanUniversityofEconomicsAndLaw,Zhengzhou450045,China)

When the stockholder’s equity is illegally invaded, law system permits stockholder to direct sue or guarantee their rights by suits raised by stockholders’ representatives. Meanwhile, the different types of shareholder lawsuits are just originate from it. Compared with the common civil lawsuits, stockholder litigation are specialized in the range of involving parties, litigation requirements, and litigation type and litigation quality. The regulations towards the definition of stockholders’ litigation types among the currentCompanyLawand its judicial interpretation is inadequate during application. Terms about the categorization of stockholder litigation inCompanyActInterpretationsFoursolve the application problems ofCompanyLaw. Simultaneously, the regulations also enrich and develop the interpretation as well ad the theory of civil litigation such as the involving parties and the alternative litigation system of the third party.

stockholder litigation;CompanyLaw;CivilProcedureLaw

D925.1

A

10.15926/j.cnki.hkdsk.2017.05.015

1672-3910(2017)05-0083-08

2017-05-24

国家社科基金项目(13BFX074);河南省教育厅人文社科项目(2017-ZZJH-019);河南省高校重点科研项目(15A630009)

姜保忠(1970— ),男,山东茌平人,副教授,博士,主要从事诉讼法学研究。