戴本孝绘画中的“洞中人”图像探源①

2017-10-18付阳华中国人民大学艺术学院北京100872

付阳华(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

戴本孝绘画中的“洞中人”图像探源①

付阳华(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

“钟乳石洞、洞中坐人”的图像在戴本孝多幅卷轴或者册页中出现过,且这种图像有一个基本模式,笔者统称这类图像为“洞中人”图像。首先,“洞中人”图像的形式与意涵和戴本孝隐居之和州的自然钟乳石洞形象及历史传说密切相关;其次,画家的《华山毛女洞图》轴第一幅出现“洞中人”图像,是从9年前创作《华山十二景图册》中的一幅册页作品演变而来,这个演变让我们看到戴本孝从众景观中提炼出毛女洞并加以详细刻画成为遗民意象的过程。戴本孝的“洞中人”图像有明清之际的遗民语义背景和叙事性,与戴本孝的遗民身份相互提示。

戴本孝;“洞中人”图像;明遗民;《华山毛女洞图》

戴本孝(1621-1693)是著名明遗民画家②戴本孝遗民情志的形成与他的家世、生平经历有关,相关资料见其父戴重.《河村集》,《四库禁毁书丛刊》集部第十一册,北京:北京出版社,1997;戴本孝.《余生诗稿》,北京:全国图书馆文献微缩中心,1985;薛永年.《戴本孝三题》,《横看成岭侧成峰》.台北:台湾东大图书公司, 1996:116-145.,其山水画在明清之际独树一帜。他的画多枯笔淡墨,表现静穆的山水,题材或为实地写照,或作意象迭加,进而抒写主观情怀。晚年更是用极淡的笔墨、重叠的皴法,形成一种上溯倪瓒而又自成风格的疏淡简远的画风,透露出一股绝世幽情。用其本人的题画诗或可归纳这种笔墨风格:“扫落云山淡欲无”“最分明处最模糊”③沈阳故宫博物院藏戴本孝《山水册》第四帧题诗。。和这种笔墨风格相应的,其画面中山水、人物的形象也瑰丽奇绝:奇峰、片石、孤亭、曲廊、疏松、幽人……,和“模糊”的笔墨共同构成了“乳白色的梦幻世界”④西上实《戴本孝研究》中以此语总结戴本孝自1689-1693年成熟时期作品的风貌,见《论黄山诸画派文集》,上海:上海人民美术出版社:,1987:152页.。

在戴本孝众多的山水形象中,钟乳石洞亦是经常出现的奇景之一。在他多幅卷轴或者册页中,钟乳石洞的图像重复多次出现过,且这种图像有一个基本模式:在或奇松盘桓,或飞瀑垂落,或水波浩渺的幽静环境里,有石洞岩穴深窅,洞中钟乳石参差倒挂,一个高挽发髻的人物形象趺坐洞中(亦有一幅画中人物乘槎飘在洞外的水中),这一系列山水人物形象共同构成了一种“钟乳石洞、洞中坐人”的图像。为了研究之便,笔者统称这类图像为“洞中人”图像。

图1 戴进 达摩至慧能六代祖师图卷(局部)绢本,辽宁省博物馆藏原图33.8X219.5cm

类似的“洞中人”图像在明代以前的绘画中并不多见,明代戴进、丁云鹏等人笔下的宗教人物有坐在洞中的形象,如《达摩至慧能六代祖师画像卷》(图1)中达摩的形象是坐在岩石洞中的,但不是钟乳石洞,而是经过画家世俗化处理后达摩面壁的环境;吴门画家笔下,钟乳石洞开始较频繁地出现,仇英的《桃源仙境图》轴(天津市艺术博物馆藏)、《玉洞仙源图》轴(故宫博物院藏)、《帝王道统万年图》册中的伏羲一页(图2)都是钟乳石洞和人物的组合,前两幅都和道教仙人关系密切。文嘉的《仙山楼阁图》(美国加州伯克利景元斋收藏)在山的底部绘制了重重叠叠的钟乳石洞;陆治的《仙山玉洞图》(图3)(台北故宫博物院藏)则绘制宜兴太湖西岸的张公洞,是汉朝道教天师张道陵曾居地。这五幅吴门画家笔下的山水画都是以青绿法绘制而成,洞中钟乳石倒悬的特点都很明显,但是人物都在洞外,为鼓琴、攀谈、悠游的文士,或古帝王,形象刻画较为细致。特别是陆治的《仙山玉洞图》,洞口的人物手指着洞壑奇观似乎正与同伴说话,这个动作引导着观众的目光投向画面的主题“玉洞”。其题跋为:“玉洞千年秘,溪通罨尽来。玄中藏窟宅,云里拥楼台。岩窦天光下,瑶林地府开。不须瀛海外,咫尺见蓬莱”,很明白地点名了描绘道教圣地的绘制目的。

图2 仇英《帝王道统万年图》册之一·庖羲氏 绢本 设色 台北故宫博物院藏 32.5x32.5cm

图3 陆治《仙山玉洞图》轴(局部)绢本 设色 原图150x80cm 台北故宫博物院藏

图4 张风《石室仙机图》卷(局部)纸本 水墨 原24.1x221cm私人藏

图5 戴本孝、傅山《对题山水册》1678-1679 年 纸本 设色 20x23.2cm 上海博物馆藏

在清初画家中,髡残、弘仁、张风(图4)、项圣谟、陈卓、戴本孝、石涛等人的笔下都曾经出现过“洞中人”的形象,这些图像形式各异,有佛教高僧、道教神仙修炼和居住之洞,有高士隐居之洞,亦有桃花源入口之洞。这些“洞中人”的图像集中出现在清初明遗民的笔下,意涵复杂,值得探讨,笔者拟另著文研究。在清初这些作品中较为特殊的是,戴本孝的绘画中,“洞中人”图像具有高度的重复性,在其存世作品中至少能见到5幅带有“洞中人”图像的绘画。这些绘画又和画中的题诗一起,共同书写了画家处于明清之际独特的主观情怀。另外,“洞中人”图像在戴本孝绘画生涯中出现的时间跨度很大,在不同的时期,图像的一些基本元素发生了微妙的变化,如山体背景、人物位置以及洞在画面中的大小比例等。这些变化成为一条线索,让我们得以看到画家试图通过这个图像所传达的情怀。本文将通过对戴本孝诗文、绘画的研究,追溯其“洞中人”图像的形式与意涵的源头,并通过分析他多幅绘画中的“洞中人”图像及其变化序列,阐明他在这一意象中所表达的情志。

图6 戴本孝《山水图》册页之一,21.4 × 16.7 cm,美国大都会博物馆藏

图7 戴本孝 《山水册》8开之1 26.3x17.3 厘米 上海博物馆藏,此畫冊曾為龐虛齋舊藏,上海博物館珂羅版影印過

一、多次出现的“洞中人”图像

《华山毛女洞图》(图13)轴是笔者查阅到的戴本孝绘画中第一次出现“洞中人”的图像①在西上实《戴本孝研究》中提到藏于美国景元斋的戴本孝1664年所绘制的山水轴上绘制了钟乳洞、露出岩石的平滑山峰和黄山景观有关系。但笔者没能查阅到这幅画,亦不知洞中是否有人物形象。此材料见西上实《戴本孝研究》,《论黄山诸画派文集》.上海:上海人民美术出版社,1987:135。,创作时间是1677年。这幅画主题明确,绘制的是华山一景“毛女洞”。但画面整体以山水为主,“毛女洞”在隔山相望的大山体的中下部,倒挂的钟乳石宛如犬牙,参差分布,洞的侧上方一挂瀑布垂泻下来。毛女的形象很小,面目不清,但能看到盘坐的姿态和高高的发髻,靠近洞口的地方有石桌,桌上一把琴。据《列仙传》记述:“毛女者,字玉姜,在华阴山中,猎师世世见之。形体生毛,自言秦皇宫人也,秦坏,流亡入山避难。……所居岩中有鼓琴声云”[1]。图中出现古琴的形象正符合了这个传说。又相传,毛女每当夜深人静,朝拜北斗星,华山“北斗坪”是毛女拜斗得仙之处[2]。毛女为避骊山殉葬之难逃入洞中,最终成仙的故事让此洞成为华山一景,在华山上,“毛女洞”和“北斗坪”是紧挨着的两处景点。本文在下节将详述此轴的形式来源。

戴本孝在1678年的《傅山对题山水册》中(图5)再次描绘了一个“洞中人”形象。山洞的形象出现在画面中部且占了画面的绝大部分,成为画面的主体,其构图安排与册页的形式较为相符。在一个险峻的山体中,犬牙交错的岩石围成一个深窅的空间。画家用深浅不同的墨色皴擦了岩石,形成视觉上纵深的空间感。洞中坐着一个发髻很高的人,盘腿笼袖,动作和《华山毛女洞图》中的毛女形象一致,但面目并没有被清晰刻画。山洞口云烟缭绕,洞顶则古松盘桓。远山上一道瀑布飞泻下来,瀑布渐淡的空白处题了一首诗:“极尽松石奇,黄海极夐绝。闻有轩农人,至今恋岩穴。”画家在诗中点明“洞中人”乃是“轩农人”,是太古之人。题诗也点明这是黄山的景象(而不是华山),画中蜿蜒的松姿也是黄山奇松所特有的。“轩农人”的题材与学者所得出“鹰阿山水的意境创造”的观点有所印证:“描写似乎洪荒未辟,有若太古天地一般的境界,抒发遗世而独立的感情,用来澄怀观道。”[3]画家虽然说明其主题是隐居的上古圣贤,但对比它和《华山毛女洞图》的局部,可以看到,非常相似的钟乳石洞,以及右上方的岩石和飞瀑,左下方的云雾,还有其中的人物盘坐的方式都有紧密的视觉关联。而且创作时间也是在《华山毛女洞》之后一年。画面是将洞穴及人物进一步放大,让“洞中人”的形象得到强化。

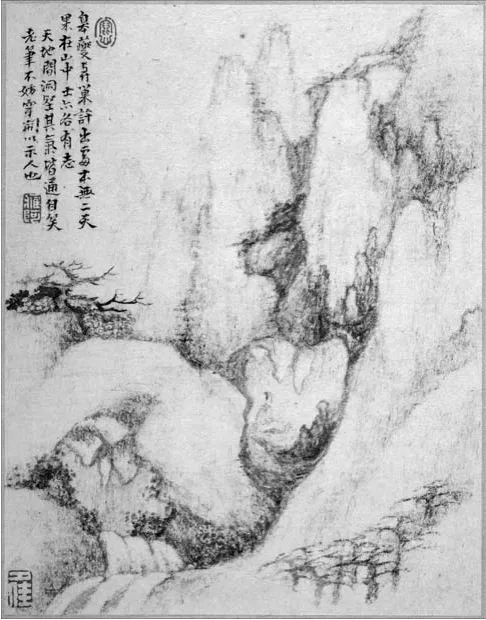

约1692~1693年,戴本孝有一套《山水册》,(图6)其第三页也是一幅带有“洞中人”形象的山水。画面上二洞错置,倒挂的钟乳石很明显,左前方的洞有泉水流出,右后方的洞中有高髻人的侧影。洞后层峦叠叠,洞前有一排疏林。题跋为:“皋夔与巢许,出处本无二。夫果在山中,士亦各有志。天地间洞壑其气皆通,自笑老笔,不妨穿开以示人也。”他在题文中提到贤臣皋陶和夔,亦提到隐士巢父和许由,这显然是一组出仕与隐居者的对比。但他并没有抒发一般的隐居情怀,而是认为二者根源是相同的;继而他提出天地间的洞壑亦是相通的。这段题跋信息量很大,首先它显示出戴本孝对洞壑的关注由来已久,从“不妨穿开”句来看,似乎他曾经为洞窟的不同所在地、不同形式而思考过,如今已然悟通,并指出无论是哪里的洞穴,其气皆通。而从诗句来看,他指出洞窟里隐居的人物还是各有其志的。所以他这里所画洞窟已经泯灭了具体的地理位置,不再指示其隐居背景是黄山还是华山,而“洞中人”虽然都是上古之人,也有贤臣和隐者的不同。纵观这套册页,其用笔之枯淡、皴法的重叠性之强以及题跋显示出来的通达性,都毫无疑问证明是戴本孝晚年的风格特征。

上海博物馆藏有戴本孝一本《山水册》(图7),此画册曾为庞虚斋旧藏,上海博物馆珂罗版影印过。画中的石钟乳洞为数洞相连,重叠交错、境界深邃,画得非常精彩,较之《傅山对题山水册》中的那幅显得更加复杂了。但从远山上飞泻的瀑布,还有洞边缥缈的云烟能看出和上图的位置经营上很相似。值得注意的是,此图的“洞中人”形象发生了有趣的变化。那个高发髻的人物形象似乎从洞中走出来,乘了一个浮槎优游在洞前的水面上。画家题跋道:“霜颖采墨华,鸿蒙忽留迹。天汉引一槎,白云洗空碧。世莫能逃,偶作遐想,聊与旷怀者共之,抑知实有此境乎否?”画家说此景不是实景,乃是“遐想”的产物,绘制这个境界为的是“逃世”。此册虽然年代未定,但从“洞中人”图像的成熟程度来看,应该是晚年的作品。画家不但不再像以前那样纠结于实地背景,甚至是洞中人的身份,而是更加游刃有余地营造虚境,并扩展了对“洞中人”形象安排的自由度。

图8 戴本孝 《山水册》12开之9 34.2x23cm 沈阳故宫博物院藏

沈阳故宫藏戴本孝《山水册》(图8)绘制于他生命的最后一年1693年。其中有一页又一次重复了洞窟隐居的主题并叙述了他理想中的境界。这幅画仍然画钟乳石的洞窟中有一个人物,画面中的山峦景物较之前面各图都显得更加简化,洞窟的比例再次被放大了,非常不合理地占了山体的一半,这显示出画家想要突出洞窟和“洞中人”形象的强烈欲望。“洞中人”的姿态以及发式和前面几幅一致,左上方飞泻的瀑布也是这一题材画面中多次出现的景物。“洞中人”的面前还有一把琴,以焦墨勾出,虽然形象小,但是很醒目。更引人注意的是,以前洞前的疏林换成了一片桃花。他在题诗中写得非常明确:“逃俗安能得此境?非真忘世也徒然。桃花惯会赚流水,画里仙人为尔传。”他款署的印章也很贴合画意地用了“长真璚秀之人”“世外山”。这幅画中的桃花与携琴的毛女“避秦”相叠加,让“洞中人”图像有了“桃花源”的意涵,亦让人联系到清初常用的遗民语境。

二、“洞中人”图像形式与意涵探源

戴本孝为何如此钟情于钟乳石洞呢?他的作品中所画之洞形象繁复,境界幽深,在他之前以及同时代的画家笔下都很稀见,它们是画家对华山之洞的写生呢?还是另有创作的源头?笔者一直认为戴本孝对于钟乳石洞是有亲身游历和写生经历的,不但《华山毛女洞图》轴的题跋中已经印证(题跋中有:“余尝坐对图之,因囊以归”),而且在画家家乡的地方志中也找到了相关的材料。

1.安徽和州白石洞,“洞中人”图像的自然真实与历史想象

在戴本孝隐居的地方——安徽和州鹰阿山附近有很多景色奇异的洞。《和州志》以及《历阳典录》中记载过这些奇异的洞窟(图9)。如鹰阿山附近的龙泉洞“在白云山下,钟乳滴成,玲珑绉秀,逼仄而深窅”。[4]张婴洞就在戴氏所隐居的迢迢谷中:“谷长十余里,北达如方山麓,南夹掉尖山,山胁曰黑凹,石窦嵌豁,一山皆空,罨烟其中,千突云涌。”[4]且洞中有石盎石琴。另外,还有麻山中非常险峻的朝阳洞、适合求雨的石帘洞等也都有类似记载。

图9 清代和州地图 (作者据《光绪直隶和州志》拼接、标记出迢迢谷附近的洞)

这些洞窟奇景引起时人对于洞的游历、探奇以及记载。戴本孝父子也是探洞爱好者。戴本孝的父亲戴重好游,曾为当地的华阳洞作记,提到褒山从前叫做华山,其东五里有华阳山。华阳洞“入洞门二十步,稍折以北具空渐大石乳悬欹深窅莫测,不敢复入矣。”还提到华阳山前后都有石洞,“前洞圆空径丈,下出泉,穿石作声。或曰泉之源有龙居之。……入洞门二十步,稍折以北,其空渐大,石乳悬欹深窅莫测。”[5]214-215这二洞连环的景象,不正是戴本孝笔下皋夔与巢许所居之地吗?

而戴本孝的“长真璚秀之人”的名号的来历和家乡白石山中的钟乳石洞有关,据地方志记载:含山西南八十里洞天记云,白石山周迥七十里,第二十一洞天号璚秀长真之天,山有洞,须俯偻而下约十许步。渐高广莫测远近。有石案石棋,又有二石龙,鳞鬣悉具。产钟乳石燕。唐天宝六载敕禁樵采,赐名祷应山。大历中历阳道士商栖霞居之,绝粒三十余年,飞升而去。宋靖康建炎间,东海白玉蟾亦居于此。[5]184戴本孝对此奇景有探洞经历,并对传说中曾隐居洞中之人如数家珍。他曾作《白石洞天歌》,展现出他对白石洞的探索以及想象:“历阳有山名白石,相传是古彭铿宅。号为璚秀长真天,天外常有游仙迹。大历道士商栖霞,绝粒其中叽璚华。后白玉蟾常亦到,出入锟汉乘浮槎。……我来凌空踏晓日,满空白石寒瑟瑟。扪萝附葛穷嵂崒,下寻洞天抉冥密。……直前注视生奇光,忽见双龙鳞鬣张。天阙虎豹谁为强?夭矫玉骨蟠乳床。云巢石燕惊迥翔。赤蝠倒挂丹毛长,玉液石髓和云浆。钟鼓磬龠铿戛撞。穷幽极远前莫量,洪流中断徒望洋。始信仙凡自有别,仙源可尝与世绝?濡须邬遥山兀臬,表江里湖困雄杰。今古荒燐烟草灭,惟有仙人似冰铁。兴亡满眼心不热,俯看战场如蚁垤。君不见白石洼顶如泥丸,白云片片芙蓉冠。石芝五色浑玉盘,我非仙人不得餐。长真观前白石烂,当时云树风扫残。摩挲石栏不忍去,大啸日落千峰寒。”①戴本孝.《前生集》 [清]陈廷桂纂辑.《历阳典录》卷四,山川二.台北:成文出版社,1974: 191-192。《白石洞天歌》收录在《前生集》中,所以肯定为戴本孝45岁即1665年之前所作。

这首长诗收入《前生集》中,有赖《历阳典录》的收录而传世。《前生集》所收录诗是戴本孝45岁以前所作,可以肯定,此诗的写作时间为1665年之前。这首诗由白石洞追思曾在洞中修炼的远古道教神仙彭铿、唐代道士商栖霞、南宋道士白玉蟾。虽然他们此时已不在洞中,但正像诗中所写,作者可以通过想象,将高髻的“道士”形象填补在钟乳石洞中。联系前述各幅洞中人高髻趺坐的形象,“洞中人”的道士身份在画面和诗文叙述的相互映照下,变得明朗起来。长诗还提到南宋道士白玉蟾曾乘坐浮槎往来于此洞,不禁让我们对上博本《山水册》中“洞中人”图像的来源有了答案,“天汉引一槎,白云洗空碧”的形象正是“出入锟汉乘浮槎”的白玉蟾。白玉蟾所乘之“槎”与“天汉”、“锟汉”、“石洞”、“鸿蒙”的时空联络,借助“霜颖”与“墨华”形诸纸上。“槎”在古代典籍中被认为是大海与上天银河之间的连接工具,西晋张华的《博物志》和东晋王子年的《拾遗记》中都记载了乘“槎”进入银河之人,南宋周密的《癸辛杂识》将“乘槎”作为一个词条进行了梳理②周密.《癸辛杂识前集》:“乘槎之事自唐诸诗人以来,皆以为张骞。虽老杜用事不茍,亦不免有:‘乘槎消息近,无处问张骞’之句。按骞本传止曰汉使穷河源而已。张华《博物志》云:旧说天河与海通,有人赍粮乘槎而去,十余月至一处,有织女及丈夫饮牛于渚,因问此是何处,答曰,君还至蜀,问严君平则知之。还问君平,曰,某年月日有客星犯牵牛宿,然亦未尝指为张骞也。及梁宗懔作《荆楚岁时记》,乃言武帝使张骞使大夏寻河源,乘槎见所谓织女牵牛。不知懔何所据而云。又王子年《拾遗记》云:‘尧时有巨槎浮于西海,槎上有光若星月。槎浮四海十二月周天,名贯月槎、挂星槎,羽仙栖息其上。然则自尧时已有此槎矣”。见《影印文渊阁四库全书》子-346册.台北//台湾商务印书馆.1986:29.。巨大的“槎”,随流漂浮,12个月能够运行一个周天。画家诗言“天汉引一槎”便注意到了“槎”超越现实、连接遐想时空的作用。乘槎泛海传说是古人对未知世界的美好想象,而洞,则是对过去的依依怀恋。孔子曰:“道不行,乘槎浮于海”,又是儒家隐逸思想的显现。

长诗进而写到洞中的奇景:白云、流水、怪石以及仙境般的乐声让他相信这里是与人境通联的“仙源”。但联系戴本孝的父亲戴重绝食而死的事实,也许作者此处对“绝粒”的商栖霞有所寄托。

诗文在记述实景之后,笔锋一转,勾连出此时人间明清易代的兴亡变革,想象这些事情的无常多变和仙人仙迹的恒常美妙形成了对比。这种情怀应该是戴本孝热衷于绘制“洞中人”的情感源头。

明清时期关于白石洞的记载还有很多,明代张岳《游白石洞》:“梦里如曾踏翠寒,万山洞壑石巑岏。……道人不是逃秦客,漫忆桃花回首看。”[5]190明刘藩《白石洞》也有“洞门惟见桃花树,岁岁逢春一度开。”[5]190这些记载可对比沈阳故宫所藏《山水册》之九中,在石钟乳洞口的桃花林。清代张其绪《游白石洞天记》中提到“(璚秀长真洞)门高三尺许,广丈余。如新月偃卧。”在洞中“濯足登岸,行十数步泉流自右而左中卧石梁状若飞虹,非人世间有也”[5]184-186。而戴本孝所画之洞,由钟乳石勾勒出多处“宛如新月”的空间,《与傅山对题册》中的钟乳石洞中有横梁“状若飞虹”。

游洞、记洞、隐于洞,名于洞,并重蹈父亲足迹从各个洞中领略先世隐者的神秘空间,而在洞中能忽略了现世的时代从属,遐想遥接天汉,从而逃离政治背景的约束,是戴本孝对钟乳石洞富有兴趣、对“洞中人”图像如此钟情的根源。而“洞中人”图像中所出现的钟乳石、琴、人物、槎、桃花、流水、二洞连环、新月偃卧似的洞口,石梁横于其间等物象,更是融合了真实的洞窟景象以及历史想象。

2.“华山毛女洞”,“洞中人”图像从“册”到“轴”的变化

检阅戴本孝《前生集》可见到的数篇和其《馀生诗稿》①戴本孝以1665年,即自己的45岁为界,将自己的诗文亲订为《前生》和《馀生》二稿,《前生集》已佚,《历阳典录》里收录有数篇,见[清]陈廷桂纂辑.《历阳典录》,台北:成文出版社,1974:190-192页;《馀生诗稿》有“守砚庵藏版”传世,国家图书馆文献缩微复制中心,1985.,可以看到他一生中登临过很多名山大川,除了家乡的白石山外,还有早年登黄山,1666年,北游途中登泰山,1668年之后,三次登临华山。他有多幅画取材于黄山和华山,这些登临和创作经验也都有可能成为“洞中人”图像的形式来源。笔者注意到,在清初关于戴本孝的生平传状中,登华山、绘制华山图景的细节流传是最广泛的②王士禛诗《送戴务旃游华山》:“扪虱雄谈事等闲,余情盘礡写孱颜。洛阳货畚无人识,五月骑驴入华山”,见《精华录》卷6,《影印文渊阁四库全书》,台北.台湾商务印书馆,1986:19;又“在京师一夕闻人谈二华之奇,晨起即襆被往游,其兴会不羁如此。”见《渔洋诗话》,卷下,页16,影印文渊阁四库全书,台湾商务印书馆,1986;刘公勇《送戴务旃游华山》:“夜谈太华奇,朝来离轻策。……归来毛髓异,定跨茅龙脊。”见[清]刘体仁.《七颂堂集》,合肥:黄山书社.2008:30;光绪《直隶和州志》记载他曾绘“父戴重卒后,本孝以布衣遨游四方,因陟泰山,走京师,西访周秦古道,登华岳之岭。所览山川云物,作太华分形图十有二帧,所得颇自经奇。”;《穰梨馆过眼录》中著录其作《华岳全图册》,见《中国书画全书》13册.上海:上海书画出版社.2000:182-183.。戴本孝本人对华山形象也非常得意。他说:“……余尝入关,三登太华,皆极其巅,遥望秦川一带,山势杳茫,不可识辨。恨不生八翼,始能翔游万里千霄为快耳!”[6]戴本孝亦将华山题材的绘画先后投增王弘撰、冒襄、傅山、戴移孝等遗民③1669年戴本孝访王弘撰曾赠其《华山图》并诗,20多年后,戴本孝在南京重逢王弘撰,“复为华山图一幅,七言长歌一章见遗,风义翩翩,犹昔也。”[清]王弘撰.《砥斋集》,卷一,“守砚庵文稿序”,//《清代诗文集汇编》.上海:上海古籍出版社,81册,2011:551年。《同人集》中提到戴本孝赠冒襄《华山图》也在此年, 转引自薛永年《戴本孝三题》,《横看成岭侧成峰》,台北:台湾东大图书公司,1996:126,且戴本孝较早的“洞中人”图像便是华山毛女洞的形象。《华山毛女洞图》轴中有一段题跋引起作者的注意:“……太华北斗坪有毛女洞,巉峻深窅,尘趾罕至。余尝坐对图之,因囊以归。”④戴本孝1677年创作的《华山毛女洞图》轴的题跋。即戴本孝曾对毛女洞写生,形成了画稿,于是才有了这幅大立轴的创作。

戴本孝所画的跟华山相关的图像以及有关纪录有:1668年,戴本孝在京师,王士禛记载他“夜与友人谈华山之胜,晨起,即袱被往游,其高旷如此”[7]。刚入华山,戴本孝即为戴移孝(戴本孝之弟,字无忝)作《千尺峡、百尺峡云雪图》⑤此图现在已不传,其内容可参照上海博物馆藏《华山十二景图册》第5开(图10)。(图10),他的《余生诗稿》有一首诗《为二弟无忝作千尺峡、百尺峡云雪图》:“天半钩梯下算场,蚁缘猿挂响郎当,羊公榻在明星上,毛女琴弹北斗旁。……”[8]此处提到“羊公”和“毛女”,指的是华山“羊公石室”和“毛女洞”两大景点,此诗中还提及了“毛女”、琴和北斗,也非常符合景点的真实性,因为千尺峡、百尺峡以及毛女洞都在攀登华山的西线,且相距不远。此诗还说明,戴本孝为其弟戴无忝绘制千尺峡、百尺峡的时候,已经关注到附近的毛女洞,并提到了石室中的羊公,以及毛女的古琴。这是我们目前所知但并未见诸流传的他的第一幅关于华山的作品。

图10 戴本孝 《华山十二景图册》12开之5 百尺峡、千尺峡21.2x16.7厘米 上海博物馆藏

1668年春天(5月),戴本孝出发去华山。途中先拜访傅山不遇,又在华山脚下独鹤亭拜访王弘撰,并作《华山十二景图册》,即《和州志》记载他曾绘“太华分形图十有二”;《穰梨馆过眼录》中著录其作《华岳全图册》[9]。《华山十二景图册》共十二幅,其创作过程有《余生诗稿》的诗文佐证,图幅的对页还有大篇幅文字记载了行进的路线以及攀登的艰险,地理方向性十分清晰。从图册末幅及其对页题跋可以得知,戴本孝自1668年“五月入山”,到“戊申九月”完成了此册,我们可以认为从沃览华山到绘制册页完成,前后共用4个月。戴本孝题道:“闻上西岳观云烟变态,倏忽万状,秋瀑惊飞,玉莲迸落,对之尤奇,非世间六法所刻方物者。关同、范宽革笔法,皆以太华为真本。余家贫,不能得见古人名迹,不知古人真本何尝一日不在天地间,但识其意者寡耳”。图册的很多特征让我们相信,这套册页并非游览后抽象的概括式图写,而是对景物有着充分的形象辨识度的写实。如戴本孝在12册的图画中对路程中的景点统筹性的安排,一幅册页往往包含数个可同时纳入眼中的景点,参差错落共同构成画面。“毛女洞”的部分即在图册之四中(图12),其中“青柯坪”“北斗坪”“古丈夫洞”“毛女洞”在华山上是位置接近的四处景点,也共同构成了一个相互依托的传说故事。此册画面题诗为:帝座三浆倒玉壶,苍龙白凤舞云衢。问缘何事三青鸟,毛女琴挑古丈夫。由十二幅画看,戴本孝对画面的安排更像是收入一个固定视域内的景色组合,因为华山美景众多,怎么用十二幅进行表现的确需要统筹划分。①戴本孝在《华山十二景图册》景致安排的顺序请参见西上实.《戴本孝研究》,《论黄山诸画派文集》[C].上海:上海人民美术出版社.1987:135-136.另外,图册中用文字一一标明了景点名称,让人联想到清初的地图制作(图11《三才图会》中的华山图)。这幅册页的“即时即景”的稿本性质较为明显,与此相应的是在图册之四中,“毛女洞”并没有空间详细展开,而只是描绘了整体山貌,标注了榜题。

图11 《三才图会》中的华山图,地理八卷

《同人集》中提到戴本孝1669年赠冒襄《华山图》,并提到有遗像存在的希夷先生石室:“太华隐者自秦汉以来代有其人,而希夷先生独着。过山荪亭六十里有石室,希夷先生遗像在焉,幅巾博带,巍然一古儒者也”。[10]此图虽已不传,但综观这些材料,可以发现在1669年,毛女洞以及有遗像存在的希夷先生石室,两种元素已经从作者的视觉经验上和潜在话语背景上,构成了“洞中人”图像的一种来源。但是,《华山十二景图册》中的毛女洞并没有形成“洞中人”图像,戴本孝赠冒襄的《华山图》今天也无法看到,但我们觉得“洞中人”的形象呼之欲出。

图12 戴本孝 《华山十二景图》册12开之4 上海博物馆藏

图13 戴本孝 《华山毛女洞图》轴 127.7x63厘米 浙江省博物馆藏

值得重视的是从1669年《华山十二景图册》到1677年《华山毛女洞图》轴中对毛女洞表达的变化。对比一下二图,我们能发现一些问题,为叙述之便,此处将《华山十二景图册》之四(图12)称为“前图”,《华山毛女洞图》轴(图13)称为“后图”。

第一,它们的山水布局明显一致:二图中画面主山山形相似,近山和远山之间都有烟云隔断,但是后图比前图有了更多层次。这是缘于册页改换立轴,空间拉长,于是“北斗坪”部分从“毛女洞”部分分离出来,向后移位,使后图增强了山的高深感。

第二,后图在近山的山头上增加了孤亭,特别是映衬在亭背后的松树,象征意义强烈,而且它是戴本孝绘画中惯用的意象之一,如壬寅绘制的《山谷回廊图》,孤亭被夸张地绘制在岩顶,并后置松、竹、梅。孤亭的增加为后图增加了更多主观的成分。

第三,后图强调了毛女洞的刻画。在前图中,由于照顾到众多景点的并存收纳,毛女洞、古丈夫洞、北斗坪、清柯坪都一一描绘,又照顾到视角和主次,在21.2cmx16.7cm的小画册上,毛女洞无力被详细刻画,或可解释为此时作者还无心刻画毛女洞。而到了后图立轴中,毛女洞成为画面的主题。画家不但详细描绘了钟乳倒挂的石洞,还将毛女的侧后影图画出来。

第四,后图中毛女的下方画了一把古琴,墨色浓重,体量上也很大,有视觉强调的意思。

第五,古丈夫洞从后图画面上消失了。古丈夫在《华山十二景图册》中是和毛女一起介绍的,在对页题跋中,古丈夫的传说也是和毛女联系在一起的:“北斗坪在莲花峰外,尤巉峻无比,非惟人迹不能至,实无有能至者。中有二洞,秦宫人玉姜负琴逃居其一,服松叶久,体遍生毛,因曰毛女。古丈夫,秦之贤者,闻始皇灭二周,隐姓名,入西岳,更居其一。二洞中相连,鲜窥其与者。余纡道探之,得小结跏片时,觉洞壁石香甚异,度可藏书数十万卷,真天下第一处也。从者蹩躄先至青柯坪以待,遂不获少留。余至始解囊假炊,卧寥阳洞”。①见戴本孝《华山十二景图册》其四对页题跋.古丈夫洞此处被省略,使画面的意义更加单纯。

图14 戴本孝 文殊院图轴 密西根大学博物馆藏

第六,后图画面题跋为“秦女玉姜避秦携琴入华山……。”他强调了玉姜避秦这一典故,而不再提及毛女是为了“避骊山殉葬之灾”将“避死”换成了“避秦”,可以猜想,画家之所以将画面中古丈夫洞脱略,很可能是为了摆脱毛女“避死”的传说,而将“避秦”(在清初意即避清)这一遗民话语微妙地冠之于画面主题。“避秦”这一典故在明清之际是有着独特含义的,它对明遗民话语有着强烈的指向性。明遗民在诗文中常用“避秦”这个词的历史意义来影射“避清”,以表达他们当下的政治生活状态②如项圣谟有“自写隐居门,幽栖似远村。松风一解带,城郭几销魂。图史犹秦劫,兹因方外存”的诗句,用秦之焚书暴政比喻明末战争、外族入侵对中原大地文化的破坏。见项圣谟《重题三招隐图咏三十韵》之一,著录于《穰梨馆过眼录》,《中国书画全书》[M]第13册.上海:上海书画出版社.2000:190;遗民龚贤的诗作:“伐虢兵相及,椎秦事再传。敢言柔舌在,宁望死灰燃” 是一首十分明显的寄意反清复明的诗作,其中的“椎秦”指的就是当时仍在进行的反清复明斗争。龚贤.《草香堂集》,转引自华德容《龚贤研究》.上海人民美术出版社.1988:13.③“时有赵君彝鼎以参将守代州,其甥女王氏才色无双,赵君固与天生善,慕先生之才,天生自请为媒,为之纳币,王氏女本育于诸姑侯公家,居固原,于是轩车行三千里而归先生于代。先生以为华山古丈夫毛女玉姜避秦之地,因以华姜字之,而自号华夫。偕之游京师、下吴会,自金陵归粤,华姜以病卒,先生悼甚,同人多为哀诔之词,独漉先生为撰墓志并赋王华姜哀词长古”。载《清代学者像传》.上海:上海书店,2001:1集:34.。《华山毛女洞图》轴是画家从《华山图册》十二页中单独挑选并提炼出来的,在多处景点中,他选择此幅形成大立轴,而且有意在画面上放大了毛女洞图像的比例,并在题跋中进行了“避秦”的强调,这不能不让人对戴本孝深厚的遗民背景作以联想。

而更能说明问题的一则材料是,清初另一位和戴本孝有密切交游的遗民屈大均曾在明亡之后自称“华夫”,也和“毛女及避秦”的典故有关。屈大均在还俗返儒后,曾由秦中名士富平李因笃为媒,娶明先烈之女王氏。屈大均借华山古丈夫与毛女玉姜避秦的典故,字王曰“华姜”,自字曰“华夫”。屈大均曾携带“华姜”共游京师、江南,被传为佳话,影响很大③。戴本孝曾为屈大均绘制东皋景色,屈氏《翁山集》中也有《题戴务旃水田园》以及《寄戴务旃华山》诗,说明了戴本孝和屈大均的交游关系。由此笔者推测,戴本孝的绘画题材的选择和屈大均更字的举动有互相启发以至于遗民之间的互相砥砺的可能性。

图15 戴本孝 黄山图册12开之3,文殊院 21.5x17厘米 上海博物馆藏

图16 徐枋 《吴山名胜十二图》上沙民国8年有正书局珂罗版印刷品 中国国家图书馆藏

像这样从册页小幅到大轴的提炼再创作,在戴本孝以及其他清初画家的作品中也能看到。比如他的《文殊院图》轴(图14)就和1675年创作的《黄山图册》中的文殊院部分(图15)构图景物非常一致,但《文殊院图》轴运用了立轴形式,而且枯淡的用笔特征也显得更加明显和成熟。密西根大学所藏《文殊院图》轴虽然没有年款,据此分析,应该是在《黄山图册》之后所作。从《华山十二景图册》之四到《华山毛女洞图》轴的变化,跟上述例子较为相似,是从实景图册页中发展出来的独幅立轴。在同时代画家中,还有徐枋从《吴山名胜十二图》册中的一页(图16)到《涧上草堂图》轴(图17)的变化[11]。这一现象或可探查清初画家的创作过程之特点。

从《华山十二景图册》其四到《华山毛女洞图》轴我们可以清晰地看到戴本孝从众景观中提炼出毛女洞加以详细刻画成为遗民意象的过程,也看到“洞中人”图像被初次表达的由来。在此之后,戴本孝不止一次绘制过“洞中人”的题材。由此可知,华山毛女洞亦是戴本孝“洞中人”图式的重要来源。

图17 徐枋《涧上草堂图》轴 绢本 墨笔 武汉博物馆藏

3.“洞中人”是谁?

从登山图绘的册页,演变到表达情志的立轴,再到晚年一再描绘的主题,“洞中人”图像的画面母题经历了一些变化。首先,钟乳石洞愈来愈被强调。钟乳石至少需要上万年才能形成,而石钟乳又有散邪驱寒之药用,是道士修炼的理想秘境,也是时间久远、永恒之境的象征。其次洞中之人高髻趺坐的形象,也跟道士的形象相符合。在以上分析的几幅戴本孝绘画中,“洞中人”在画面题跋中,有时被指明是在华山避秦的毛女,有时是上古之轩农人,有时是贤臣皋陶和夔,或者是隐士巢父和许由,也有浮槎而游的南宋道士白玉蟾。

如果将以上所提到六幅和洞窟隐居相关的画排列起来的话,从戴本孝1668年创作《华山十二景图册》中仅有文字提示,并无“洞中人”具体形象的毛女洞,到1693年他所画的桃花掩映下的“洞中人”形象,中间跨度有25年之久。画家用了25年的时间,将这个形象以及它所携带的遗民语义从作品中一点点独立、放大、升华,具体到六幅画中,这个序列的递进性清晰可见。

“洞中人”形象从画家家乡白石洞而起,但那只是自然形象的洞,洞中并无人,人是由历史想象补充进去的;到华山毛女洞得到形象的固定,说明戴本孝对纷杂的山水图像有选择性;以桃花源为旨归,点明了这个高度重复的主题的普遍意义。戴本孝的“洞中人”图像因此有了明清之际的遗民语义背景和叙事性,与戴本孝的遗民身份相互提示。

由本文所分析可以得出以下结论:

第一,戴本孝对于钟乳石洞的接触由来已久,从家乡的白石洞,到登临黄山、华山所见之洞以及历史传说,都有可能成为“洞中人”图像的来源。

第二,上海博物馆《山水册》中“洞中人”乘槎者的形象是根据安徽和州白石洞的传说想象的宋代道士白玉蟾的形象,亦不排除有对绝食而死的父亲的追思之意。

第三,《华山毛女洞图》轴是根据1668年《华山十二景图》册中的毛女洞一页进行的再创作,形式接近,对毛女形象的表达有遗民情怀。

第四, “洞中人”形象身份有上古之贤者、隐者,有修炼成仙的道士等,他们的静与隐成为永恒,是对当时明清易代,兴亡变革成乱世的对抗性表达。

[1][西汉]刘向.列仙传(上)[M].上海:上海古籍出版社,1990:18.

[2][清]李榕.华岳志:卷一[M].南京:江苏古籍出版社,1935:138.

[3]薛永年.戴本孝三题[G]// 横看成岭侧成峰.台北:台湾东大图书公司,1996:140.

[4][清]朱大绅.光绪直隶和州志[M].卷四“舆地志山川”, 南京:江苏古籍出版社,1998:62.

[5][清]陈廷桂.历阳典录:卷四[M].山川二,台北:台北成文出版社,1974.

[6]戴本孝.杜诗山水册:第8页题跋西上实.戴本孝研究 [G]//论黄山诸画派文集.上海:上海人民美术出版社.1987:135.

[7][清]王士禛.池北偶谈:卷十一[M]. “谈艺一”“二戴”条,北京:中华书局,1997:254.

[8][清]戴本孝.余生诗稿[M].卷三,北京:全国图书馆文献微缩中心,1985:4.

[9][清]陆心源.穰梨馆过眼录:卷三十[G]//中国书画全书.上海:上海书画出版社,2000(册13):182-185.

[10]冒襄.同人集[M],转引自薛永年戴本孝三题[G]//横看成岭侧成峰.台北:台湾东大图书公司,1996:126.

[11]付阳华.〈涧上草堂图〉:明遗民的实景山水[J].中国书画,2015:09.

(责任编辑:梁 田)

J205

A

1008-9675(2017)05-0068-08

2017-06-05

付阳华(1975-),河南人,中国人民大学艺术学院副教授,研究方向:中国美术史。

中国人民大学科学研究基金重点项目成果(16XNA012)。