试论渔洋关在鄂西茶叶发展史上的地位

2017-10-16黄祥深

黄祥深

(三峡大学 民族学院,湖北 宜昌 443002)

试论渔洋关在鄂西茶叶发展史上的地位

黄祥深

(三峡大学 民族学院,湖北 宜昌 443002)

渔洋关具有得天独厚的地理条件,奠定了渔洋关成为鄂西地区茶叶生产、加工、中转中心的基础。鄂西红茶通过渔洋河进入汉口茶叶市场,并从兹走向世界。红茶制造商纷涌而至,将渔洋关变成全国著名的红茶制造区,这个地位在抗战时期尤其突出。渔洋关还设有红茶业同业公会、茶叶管理机关、茶叶改良场、茶叶金融机构,这些机构的成立、设置也证明了渔洋关在鄂西茶叶发展史上具有重要影响力。

渔洋关; 红茶; 鄂西茶叶

渔洋关,地处湖北省五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、宜都市、湖南省石门县四县交界处,地理位置十分重要。渔洋河穿过渔洋关,从宜都入清江,与长江相通,是当地山区百姓前往江汉平原最便利的交通通道。从渔洋关经陆路东至宜都,西至五峰、鹤峰,北达资丘,南抵松滋刘家场、石门,相距均约120华里,成等距辐射展开[1]。渔洋关由于其良好的地理环境,便利的交通条件,成为近现代鄂西和湘西北地区重要的茶叶生产、加工、集散地。民国时人认为“五峰为产茶之区,渔关乃制茶之厂”[2]。这句话表明渔洋关在五峰茶叶发展中的突出作用。目前学术界对鄂西茶区的研究还十分薄弱,笔者翻阅相关档案,作一专文,敬请指正!

一、渔洋关是鄂西茶叶生产加工的重要地区

湖北产茶区可分为鄂东、鄂南、鄂西三区,渔洋关属鄂西产茶区,以红茶为主,青茶次之。而斐声中外、品质最佳者当属以宜昌附近为中心的红茶产区,集中地有三处,分别是五峰的渔洋关、长阳的资丘、湘西石门的泥沙。渔洋关附近的山区盛产茶叶,也是五峰当地较早植茶点之一。1827年,广东茶商钧大福等人带领江西技工到渔洋关传授红茶采制技术,并设庄收购精制红茶运抵广州出口英国[3]100。这表明从古代至近代,渔洋关一直是鄂西茶叶重要产地,不仅如此,渔洋关还是鄂西红茶重要加工地。据刘晓航认为,湖北省最早生产红茶的是渔洋关,时间在道光四年(1824)[4]。清朝末年,卢次伦在湖南宜市创立泰和合茶号后,专制红茶外销,由此“宜红”之名享誉世界,在国内与祁红相比肩。卢次伦泰和合的部分红茶来自渔洋关,由于他产制红茶取得巨大成功,渔洋关商人也纷纷开办茶号经营红茶,甚至渔洋关的红茶质量一度后来居上,胜过泰和合红茶[5]。

民国成立后,社会秩序未能得到根本好转,反而是地方集团兴起,割据势力不断出现,地方社会秩序十分混乱。渔洋关的茶叶种植、采摘都受到这种无序社会的严重影响;况且民众长期对于红茶生产技术未能加以改良,传统的生产方式依然占据统治地位,导致渔洋关红茶生产加工在民国初期逐渐衰落。另一方面,印度、锡兰等地茶叶培植技术超过中国,导致中国红茶出口受限,在世界市场的占有份额也一度将中国甩在后面,中国百姓种茶热情减退,渔洋关茶叶市场一片萧条。然而,茶叶生产关乎到渔洋关民众的日常生活,一旦有合适的机会,渔洋关就可能重新获得鄂西茶叶生产加工中心的地位。

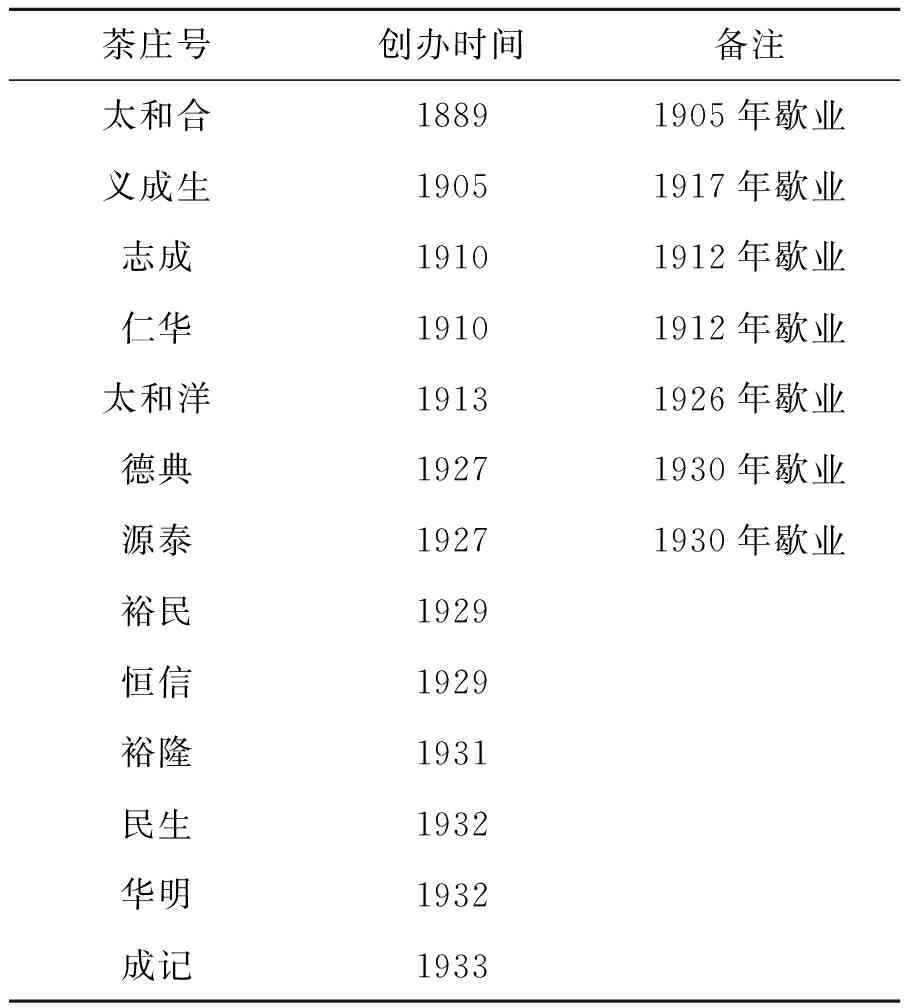

1.渔洋关红茶精制的茶号、茶庄

清朝末年,渔洋关已有数家茶庄收购红茶,这些茶庄成为“宜红”茶走向世界的最初加工地。民国初期,由于红茶外销重要市场俄国国内发生变革,红茶一度滞销。1920至1930年代,中苏关系跌宕起伏,茶叶市场也随之变化无常。但从总体上看,1930年代,渔洋关红茶制茶厂再次兴盛,有明确记载创办时间的茶庄、茶号,如下表所示。

表1 清末至抗战初期在渔洋关创办的茶庄[6,7]

抗日战争爆发后,由于中国东部产茶区逐渐沦陷,湖北省鄂东、鄂南等茶区也接连受到战火的威胁,鄂西茶区就成为湖北省仅剩的外销茶叶重要生产区。渔洋关的红茶精制厂家显露出它的特殊地位,由于这个茶区的“宜红”茶“向由茶商在五峰县属之渔洋关设庄收购,精制外销”[8],所以渔洋关也成为赚取外汇的重要支撑点,“换回的外汇占了巨款的地位”[6]。

国民政府为了集中经济力量抗日,实行统制经济政策,外销的红茶被列入统制商品。在此期间,渔洋关的精制茶厂可以分为两种类型——官方经办和民间经营。1938年国民政府贸易委员会在渔洋关王家冲设立“中国茶叶公司五峰精制厂”,简称五厂;1941年,中国茶叶公司在渔洋关设立五鹤茶厂,胡子安任厂长,拥有资金40万元,年产红茶600余箱[3]101。1939年,渔洋关私营的精制厂有源泰、民生、同福、恒慎、恒信、华明、民孚、合兴等茶号[9]。这些红茶精制厂“收受各茶叶生产合作社所制粗茶,加工精制”[10]。渔洋关所产箱茶总额,“最旺时达四万余箱,厂商无不利市数倍”[7]。据统计,1938年,渔洋关的春茶、二茶、三茶共得11450担,远超过泥沙(4050担)、资丘(3200担)、恩施(3575担)、咸丰(4650担)等地[9]。抗战初期,政府一些人士主张在恩施设立茶厂,但熟悉茶叶生产的人士指出:“渔关不设厂,茶农痛苦未能解除”[8]。这表明渔洋关的茶厂是当地社会经济发展的支柱,而茶叶则是当地百姓生活的依靠。渔洋关茶厂还吸收大量流动人员务工,抗日战争前,渔洋关的六七家茶厂有工人约2000名[11]。1940年,渔洋关五家茶厂有工人七八百余名,旺季时制茶工人超过5000人[1],“土著虽最多,而外来者亦复不少”[12]。这些资料充分证明渔洋关茶厂不仅仅是茶叶生产加工的经济行为,它们还肩负有重大的社会责任,对促进社会发展具有重要意义。

表2 1940年渔洋关各茶商首制红茶情形表[12]

2.渔洋关红茶业同业公会

随着渔洋关茶厂聚集增多,红茶业同业公会的成立则是茶叶制造业发展的必然结果。同业公会是一种行业组织,主要是监督茶厂公平竞争、联合力量为茶厂争取最大利益,共同为社会做出相应的贡献。五峰红茶业同业公会在渔洋关成立,在当时中国茶叶市场具有一定的影响力,对于五峰红茶价格的制定也具有明显作用。茶叶成为统制商品后,五峰红茶业同业公会推选代表赴重庆参加红茶评价会,议定价格[13],成为鄂西红茶售卖的指导价。渔洋关红茶业同业公会还牵涉到茶叶生产、贸易的方方面面,茶叶公会还联合茶叶改良场共同改造五峰茶树品种、茶叶制造方法。其发挥作用最突出的例子是为行业里的红茶制造厂争取提高红茶出售价格,为此与湖北省建设厅商讨电文多次,这个事件牵涉到政府和茶商的关系,十分复杂。

茶叶被国民政府列为统制商品后,生产、销售都须遵守政府法令、政策执行。1940年,渔洋关红茶业同业公会呈报建设厅,由于1940年鄂茶中心价格规定过低,使茶商“亏蚀血本甚巨”[14],渔洋关茶商“群情惶急,直觉倾家荡产之祸已迫眉睫,为力谋自救计,一息尚存,誓不甘服。”[15]茶商希望在议定的红茶价格基础上,提高三分结价,但此申请未能得到湖北省建设厅的批准。建设厅的理由有五:“第一,本年宜红区鲜嫩生叶多已制造白茶,故毛红芽尖甚少,品质较二十八年为次,且条索不紧,状况粗大,酦酵不足,茶质已属次等;第二,本年毛茶收价以源泰为最高,每斤曾出二元,大关一般顶价均在一元五六角左右,旺收之际仅七角上下,宜昌战局转进后,每斤仅及五角。当地均用二十四两老秤,折合市斤价格当不如该处估计之高;第三,鄂省贷款额远较其他各省为高,自无以贷款平均数作最低扯价之理;第四,祁红为国茶中最优级者,不得与之相提并论;第五,五峰茶厂创办伊始,收购毛茶较迟,价格较高,茶工待遇优,制茶期间亦较长,一切开支均较一般茶厂为大,自不能作为论价之依据等因。”[14]归结而言,建设厅不同意的理由是:五峰茶商制造红茶的质量不如往年;收购价偏低;制造的红茶在全国排名不如祁红,不得与祁红相比较;官办的五峰茶厂,由于开销大,价格亦高,普通茶商不能以此为依据。

五峰红茶业同业公会收到建设厅的回复后,“冤愤填膺”,认为建设厅这是“驱鱼吞饵,驱兽投井之工具,商等死且不瞑”[14],所陈述的理由与事实大相径庭。针对建设厅提出的五条理由,同业公会逐一辩驳,综合起来有五点:1940年在收购红茶时“异常注重”质量,箱茶的标本仍存在,可以公开复验;收购价偏低一说与事实不符,并不存在低价收购;茶叶出售价格不能以贷款的平均数作为依据,而是要顾及“事实之办法”;原电申请未提及祁红,茶商也未敢与祁红“争衡”;官办五峰茶厂出售价格不能作为评价的依据,不能以此“抑制商厂”。在回电最后,渔洋关茶商认为“商等集资金领用贷款以经营红茶,半为锱铢之利,半维吾鄂特产,不牟利以为公,所能忍也。因亏本而破产所难堪也”。“若不蒙钧厅维护救济”,“鄂茶前途亦将陷于万劫不复之悲运”[14]。

虽经渔洋关红茶业同业公会申请、辩驳,但加价申请未能得允,建设厅要求渔洋关红茶业同业公会主席箫浚川等人遵守政府议价。从档案资料来看,建设厅给出的五个理由只是托辞,未允准渔洋关红茶业同业公会提高茶价的申请另有缘由。1940年,渔洋关红茶厂商制造的红茶质量较高,经重庆评价委员会议定,将渔洋关茶商制造的红茶价格提高“三分结价”,茶商认为,这“系评价会对二十九年鄂茶品质应加之分数”[15]。此后,渔洋关茶商认为红茶制造成本增加,已定价格仍然过低,请求建设厅转贸易委员会同意再加三分结价,由此才有上面的争论。建设厅认为已经加价三分,若再加价对于整个红茶市场的价格会有重大影响。即使向重庆议价委员会申请,“恐无圆满结果,徒损本省体面”[15],故不再允准。

从这个争论可以得出,渔洋关红茶业同业公会组织严密、力量较强,对湖北红茶生产、销售具有较大的影响力。

3.五峰茶叶改良场

民国成立后,民众仍沿用旧法培植茶树,茶叶采摘、加工的方法十分陈旧,逐渐落后于印度、锡兰等茶区的生产技术,导致在国际市场上的影响力下降,这就迫使政府部门引导民众进行茶叶种植改良。五峰茶叶改良场原为羊楼洞茶叶改良场,因抗战关系于1938年9月西迁渔洋关,更名为“湖北省农业改进所五峰茶叶改良场”[16],这是五峰最早设立的农业科普机构,也是官方最早在五峰设立的茶叶专业机构[17]。该场“为全省唯一之茶叶改良研究推广机关,政府应竭力维持并扩充之,俾期有成,而茶叶改良场对于茶叶生产运销经营各方面之技术与方法,亦应切实试验研究,以符政府与民众之期望焉”[9]。这表明茶叶改良场成立初期,政府和民众对它抱有很高的期望。

茶叶改良场的目的是“主持该区茶叶产制之研究及指导事宜”[18]。改良场有场长1人、技士1人、技佐2人、助理员1人、长工3人,另有5人赴各乡坐收茶籽[12]。改良场迁至渔洋关后,租定渔关小学园地16亩及关上山地一段作为试验地进行播种、插枝各项试验。据称播种区得苗6000余株,插枝区得苗1300余株[12]。1937年,改良场获得了国民政府补助费,用于购买山地、设备,扩建房屋,进一步扩大规模[12]。在抗战期间,改良场负责“探询过去失败之源以谋将来改进之法而达增加抗战力量,奠定建国基础焉”[12]。1943年,渔洋关遭到日寇大规模侵略,茶叶生产一切设施均遭到严重损毁,茶叶改良场也名存实亡。渔洋关收复后,五峰县政府建议省政府将原有之省茶叶改良场扩大组织并增加经费,“使能切实负责研究、改良、指导之责”[19]。茶叶改良场的建立是伴随着茶叶复兴计划而持续的,无论是政府官员,还是普通茶农、茶商,都迫切希望能够重振五峰茶叶发展。

五峰茶叶改良场不仅仅利用改进茶叶生产、加工而达到增加抗战力量的目的,在1937年12月至1938年12月还积极动员员工捐款购买飞机[20],为抗战做出贡献。1947年5月,在五峰茶叶改良场的基础上,湖北省民生茶叶公司和农业改进所联合设置制茶所,“研究改进茶叶品质、以谋鄂茶发展”[21]。

二、渔洋关是鄂西茶叶的集散地

正如上文所述,渔洋关地处四县交界,周围山峦叠嶂,陆路交通被大山阻隔,十分困难,唯独流经渔洋关的渔洋河航运可与长江航运相通,水运较为便利。故渔洋关有自然地理优势,促使其成为鄂西茶区茶叶外销的集散地。鹤峰的留驾司、百胜桥、茶园坡、五里坪等地;五峰水浕司、采花台、富足溪、楠木桥等地,长阳的星岩坪、城五河等地,都集中于渔洋关装船到宜都入长江[11]。从渔洋关至宜都的水运,可通行载重4吨的“摇摆子”木船,红茶生产旺季时渔洋河的船只可达200艘[1],大量茶叶在渔洋关装箱用小船运往宜都,再运至汉口,若汉口不能销售则转大船运往上海销售,这是当时鄂西茶区外销茶叶运输最为便捷的一条通道。但当渔洋河值枯水期时,船行困难,“须临时分设筑闸始可行驶”[22]。抗战时期,宜昌沦陷后渔洋关外销的茶叶改由旱运湖南泥沙,再水运至津市、衡阳,转运出口[19]。

鄂西茶叶除了依靠水运,仍有大量茶叶依靠陆运来完成外运。由于山高路陡,陆运主要采取骡马驮运和人力背送。在现今的恩施地区和五峰等地都存在运茶的骡马道,这是鄂西茶叶向外运输的见证。从五峰镇百年关到渔洋关汉阳桥的古茶道,是历史上五峰西部地区茶叶运往外界的重要通道。

从鹤峰及五峰的水浕司、采花等地外销的茶叶常由商人收运前往渔洋关[23]。这种运输主要依靠骡马运输,在红茶生产鼎盛时期,渔洋关有骡马千余匹,客栈、骡马店及服务行业有36家[1]。在清末时期,茶叶转运靠骡马运输则每斤六分钱、人工每斤一角,两相比较,船运较为经济[24]。又由于红茶装箱后,不能捆扎运输,“骡运实属难行,仅能人运”[22]。不论是人力背运还是驮运,茶叶到渔洋关后转船运外销,仍是当时鄂西茶叶运输最佳的通道。因此,渔洋关成为附近茶区茶叶运输的中转地。五峰、鹤峰两地的茶叶“均以渔洋关为运销集中地,每年由渔洋关转运出口占全数的三分之二”[25]。

三、渔洋关是鄂西茶叶金融、税收中心

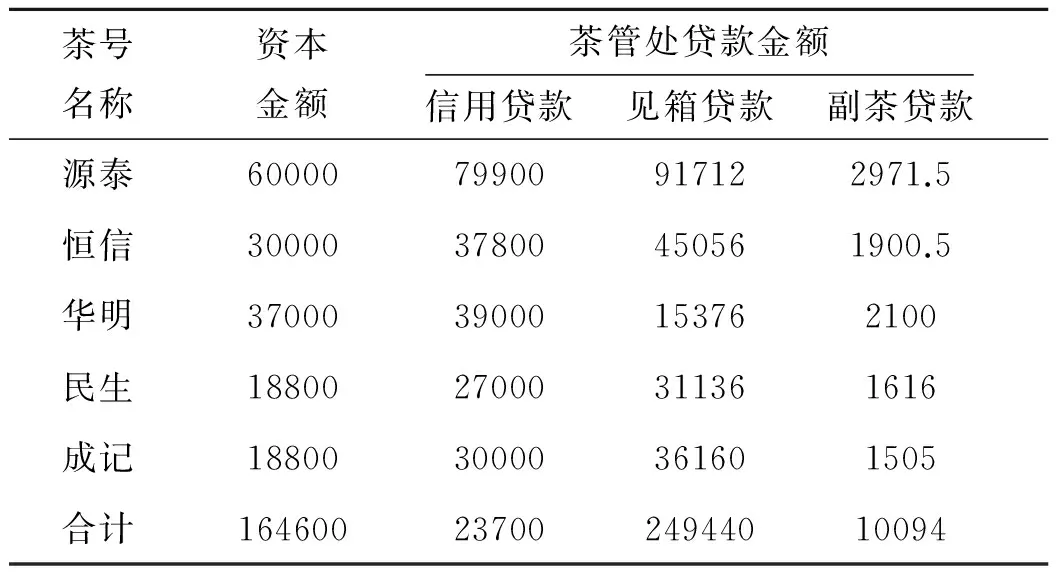

渔洋关是茶叶重要生产、集散中心,也是重要的茶叶金融中心。经历清末民初红茶生产高峰到低谷,茶叶复兴成为政府、茶农、茶商的一致期盼。尤其是抗战全面爆发后,茶叶成为争创外汇的重要商品,复兴茶叶生产就关系到国家的经济安全。渔洋关作为鄂西地区重要的茶叶生产和集散地,在此处设立茶叶金融机构有利于促进茶叶生产和加工。贷款的方式是事先由相关部门宣传,再由收购处与贷款茶农签订合同,然后发放贷款[11]。向茶农和茶商发放贷款用于生产、加工茶叶是渔洋关金融机构的一项主要任务。由于茶叶生产、加工周期短,贷款期限也较短,往往是在茶叶生产之前或初期,就已发放贷款,等到当年茶叶出售时归还贷款。由于茶叶采摘时令转瞬即逝,错过时节当年度与茶叶相关部门都将遭受重大损失,这就要求政府部门提升放款速度,保证茶叶顺利生产。

1939年,湖北省茶叶管理处成立后,与银行联合发放贷款是其一项重要职能,在其贷款职能执行之前,五峰就已经在渔洋关成立了“金库”,“金库”的目的是向该县茶叶生产合作社贷款,“用于合作社之生存运销”[8],最终目的是在渔洋关设立精制厂,组织合作社自行精制销售,提高渔洋关红茶制造业的能力。

表3 1940年渔洋关各茶商贷款情形表[12](单位:元)

茶叶制造业营业税,也是湖北省财政不小的一笔收入,对于地方来说更是一项富源。1939年,渔洋关源泰等茶厂请求停止征收茶叶制造业营业税。五峰县县长章致全呈报建设厅,认为取消制造业营业税将使“贫瘠素著之五峰所恃此良好税源,藉以维持政务推行之基本经费,从此中断,百务停废,职员枵腹”[26]。这句话有夸大之嫌,但从中我们可认识到,茶叶制造业营业税是五峰十分重要的收入,停止征收此项税收,五峰县的各项行政事务将会受到严重影响。

四、抗战时期渔洋关设有全省茶叶管理机关

抗战爆发,国家形势发生急剧变化,国民政府迁都重庆,湖北省政府也西迁至恩施,鄂西茶区开始凸显起特殊地位。1939年4月,“因国难束手,特于渔关设改良场管理处”[2],国民政府为了“增加外汇”、“救济农村”[27],“奉办贷款及进行收购事宜”[8],财政部贸易委员会与湖北省政府建设厅联合设置“统一收售茶业机关”即茶叶管理处,“合作办理茶叶贷款运销”事宜[27]。贸易委员会委托湖北省银行、建设厅委托五峰茶叶改良场,以双方之主管人任正副处长[12],同时拟定组织规程,尽量调用附属机关人员和其他有关系机关人员予以协助[27]。管理处初设在宜都,远离茶叶生产、加工中心地渔洋关,茶管处认为“因红茶各厂概驻渔关,关于贷款督制、检验诸项均须在渔关办理”[28],而当管理处在宜都时,渔洋关就已“分驻会计、指导各员,原可就近办理”,只有“临时发生事故有须会商或应由总务股处理者,则必派员到宜都商洽”,但一次往返“路需四日。”[29]因处理不便导致茶叶贷款贻误时机也时有发生。此外,茶叶管理处除了“督导茶商”外,“更须随时督导茶农”,而五峰产茶地域“均在渔关以西,派员出发亦以渔关为便”[29],故将茶叶管理处从宜都迁往渔洋关横街办公有利于茶农、茶商就近办理相关事项,“既利工作,又省经费”[28]。

茶管处分总务、指导、运输三股,“总务股,掌理文书、会计、庶务、登记、收放贷款及不属于其他各股事项;指导股掌理指导、栽培、采摘、监督、精致、包装、检验等事项;运输股掌理茶叶集中运输及保险等事项”[30]。茶管处的职能之一是联络建设厅,向厅汇报茶管处茶叶管理方面的事务,同时负责支配使用建设厅的拨款,以支持茶叶生产,维护茶管处的正常运行。1941年,由于茶管处无法依据凭证领取建设厅电汇的10万元,以致茶管处无资金可用,无法确保茶叶顺利生产,时任茶管处副处长高光道认为“责任难负”,以辞职相逼,请求湖北省银行通融放款[31]。可见茶管处对于茶叶生产负有责任,是确保在战争时期顺利完成茶叶生产任务的重要部门。此外,茶管处根据上级的指令“贷款茶商专制红茶”[12],并负责监督茶叶的生产和贸易,还一度负责查禁白茶的生产和运输,以维护政府指令的畅通[32]。在渔洋关设置茶叶管理机关顺应时势需求,有利于在抗战时期对湖北省茶区统一管理。在市场发展十分不成熟的情况下,商业的发展离不开政府的大力扶持,正所谓“商务之发展关系国家之强弱,而商务之发展全赖政府之提倡与保护”[2]。面对抗战全面爆发的严峻形势,国民政府设立茶叶管理机构有利于促进茶叶的发展,集中力量为抗战做出贡献。

五、结语

由于渔洋关具有得天独厚的地理位置,成为鄂西地区茶叶种植和对外运输的通道,促使渔洋关成为鄂西地区及湖南湘西部分地区茶叶生产、加工、销售的中心,形成完备的红茶生产、加工、销售体系,包括茶树的改良和培植、茶叶生产加工、茶叶销售、茶叶质量监督等。这个中心的形成从近代开始一直延续到抗日战争结束,即使是在红茶生产、销售的低潮时期,渔洋关的红茶制造也未曾中断过。渔洋关红茶制造从清末的辉煌到民国初期的衰落,其发展轨迹与中国社会的变革和对外关系紧密相连。抗战爆发后,红茶成为国民政府赚取外汇的统制商品,但由于中国东部地区红茶制造区相继沦陷,更加凸显渔洋关红茶制造的重要地位,渔洋关的红茶制造与国家命运相关联。在抗战的后期,渔洋关也未能避免遭到日寇的洗劫,渔洋关的红茶业遭受重创。抗战结束后,政府部门和渔洋关的茶商都试图恢复红茶生产,重振渔洋关红茶制造业,但内战爆发,这个恢复的进程被迫中断。

[1] 五峰土家族自治县政协文史资料委员会.五峰文史资料(第五辑)[Z].1995:10.

[2] 湖北省建设厅关于渔关镇各红茶厂报造1939年货运损失及责任情形的代电及五峰县政府的呈、湖北省茶叶管理处的呈(1941年4月21日)[Z].湖北省档案馆藏档案,卷宗号:LS31-3-0000811-002(下文所引档案均来源于湖北省档案馆).

[3] 五峰土家族自治县政协文史资料委员会.五峰文史资料(第六辑)[Z].1996.

[4] 五峰古茶道遗存达四百二十公里[EB/OL].http:/www.hbwf.gov.cn/art/2016/4/28/art_44_400150.html,2016年4月28日.

[5] 吴恭亮.卢次伦传[M].石门:湖南省石门县政协文史委编印,2012:43.

[6] 吴 嵩.茶叶芬芳的时候[N].新湖北日报,1946-03-25.

[7] 湖北省志贸易志编辑室.湖北近代经济贸易史料选辑[Z].1984:32.

[8] 经济部农本局鄂西专员办事处关于报告与鄂省建设厂洽商办理五峰、鹤峰两县茶业贷款及加工精制经过情形并附送合约的呈及相关材料(1939年12月21日)[Z].卷宗号:LS61-4-105-003.

[9] 湖北省建设厅关于湖北省五峰茶叶改良场检送湖北省茶叶产销状况及改进计划的训令(1939年5月15日)[Z].卷宗号:LS31-3-775-004.

[10] 湖北省银行辅导鄂西茶叶产制运销办法大纲(不明年份)[Z].卷宗号:LS27-1-14-6.

[11] 汪荻君.宜红区毛茶产销调查[J].中国茶讯,1950(1):131.

[12] 湖北省建设厅关于湖北省农业改进所检送五峰、鹤峰两县茶叶调查报告书的指令、训令(1940年1月22日)[Z].卷宗号:LS31-3-775-19.

[13] 湖北省建设厅关于渔关红茶同业公会推定出席评价会代表姓名的公函及湖北省茶叶管理处的呈(1941年10月17日)[Z].卷宗号:LS31-3-749-18.

[14] 湖北省建设厅关于渔关镇各红茶厂报告提高茶叶价格理由的批示(1942年1月28日)[Z].卷宗号:LS31-3-811-9.

[15] 中国茶叶公司恩施直属实验茶厂关于1940年鄂茶中心价格的代电及渔关茶商代表的呈(1941年12月31日)[Z].卷宗号:LS31-3-811-11.

[16] 湖北省羊楼洞茶叶改良场关于员工分批到达渔洋关及租赁民房设立办事处计划工作的呈(1938年10月10日)[Z].卷宗号:LS31-3-794-3.

[17] 五峰土家族自治县政协文史资料委员会.五峰文史资料(第二辑)[Z].1990:49.

[18] 湖北省政府关于拟具复兴湖北省五峰茶叶计划及预算书的呈(1943年12月11日)[Z].卷宗号:LS31-3-782-1.

[19] 湖北省五峰县茶叶产销调查要点(1945年4月)[Z].卷宗号:LS31-3-782.

[20] 湖北省建设厅关于湖北省五峰茶叶改良场呈解职员飞机捐款的指令(1939年5月31日)[Z].卷宗号:LS31-2-686-19.

[21] 湖北省建设厅关于湖北省农业改进所与五峰茶叶公司合设五峰制茶所办法的指令、签呈(1947年5月19日)[Z].卷宗号:LS31-3-705-3.[22] 中国农民银行宜昌办事处关于湖北民生茶业公司五鹤茶厂将箱茶运宜的函及湖北民生茶业公司五鹤茶厂的函(1947年10月8日)[Z].卷宗号:LS61-4-710-51.

[23] 五峰县政府关于茶叶管理处报告第二区拘扣茶场骡夫案的呈(1939年8月31日)[Z].卷宗号:LS31-3-726-13.

[24] 鹤峰茶叶调查大纲(1939年10月28日)[Z].卷宗号:LS31-3-724-10.

[25] 吴仁润.鄂西茶叶产销调查[J].国际贸易,1946(7):16.

[26] 湖北省政府关于渔关厂商照章缴纳制造业营业税的代电及五峰县政府的代电(1939年8月13日)[Z].卷宗号:LS31-3-729-12.

[27] 湖北省建设厅关于湖北省茶叶管理处请五峰茶场协助办理茶叶贷款事宜的训令、指令(1939年4月12日)[Z].卷宗号:LS31-3-752-1.

[28] 湖北省建设厅关于湖北省茶叶管理处迁设渔关日期暨宜都无庸派人常驻的指令(1940年5月8日)[Z].卷宗号:LS31-3-758-8.

[29] 湖北省建设厅关于湖北省茶叶管理处移设渔洋关以利办公的指令(1940年4月15日)[Z].卷宗号:LS31-3-757-10.

[30] 湖北省建设厅关于茶商请求茶叶管理处迁渔洋关,运输股留宜都及请求汇款的电及徐方干的电(1939年5月5日)[Z].卷宗号:LS31-3-753-13.

[31] 湖北省建设厅关于汇发茶贷款的电及湖北省银行渔洋关办事处的电(1941年7月5日)[Z].卷宗号:LS31-3-731-7.

[32] 湖北省建设厅关于湖北省茶叶管理处查获白茶三百余斤送至渔关区署法办的指令(1940年8月6日)[Z].卷宗号:LS31-3-760-19.

[责任编辑:刘自兵]

F 329

A

1672-6219(2017)05-0012-05

2017-03-16

2016年宜昌市民宗局一般项目(ZRTYMZ2006002)。

黄祥深,男,三峡大学民族学院讲师,民族学博士。

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.05.003