刺五加和五加皮的本草考证※

2017-10-16张清竹石达理焦美钰

张清竹 石达理 许 亮 宋 奇 焦美钰 刘 悦

(辽宁中医药大学药学院药用植物教研室,辽宁 大连 116600)

刺五加和五加皮的本草考证※

张清竹 石达理 许 亮*宋 奇 焦美钰 刘 悦

(辽宁中医药大学药学院药用植物教研室,辽宁 大连 116600)

目的 结合五加皮和刺五加的本草学考证,研究其原植物基原及产地、功效等,为刺五加的进一步应用提供依据。方法 查阅和分析历代本草到近现代本草著作的记载,对刺五加和五加皮形态、产地、品质和加工考证,并进行综合分析。结果 通过梳理古代文献,推断古代本草著作中记载的五加皮品种,并不是刺五加植物。刺五加从1977年版《中国药典》开始作为独立的药物记载。结论 本研究为刺五加的应用以及扩大药源提供依据。

刺五加;本草考证;五加皮

Abstract:Objective In combination with the Chinese herbal studies of radix acanthopanacis semticosi and cortex acanthopanacis radicis,and the research of the original and its original plant origin,which provided the basis for further application of radix acanthopanacis semticosi.Methods Through reviewing and analyzing the records of herbal works from past dynasties to modern Chinese,the morphology,origin,quality and processing of the extracts of radix acanthopanax senticosus and cortex acanthopanax senticosus were comprehensively analyzed.Results By sorting through ancient documents,it is inferred that theoriginal plants of cortex acanthopanacisradicis in ancient Chinese herbal works are not radix acanthopanacis semticosi.Acanthopanaxsenticosus(Rupr.et Maxim.)Harmsbegan is an independent drug in the Chinese Pharmacopoeia since 1977.Conclusion This study provided the basis for the application of radix acanthopanacis semticosi and the expansion of drug sources

Keywords:radix acanthopanacis senticosi;textual research;cortex acanthopanacis radicis

2015版《中国药典》[1]规定五加皮为五加科植物细柱五加Acanthopanax gracilistylus W.W.Smith.的干燥根皮;刺五加为五加科植物刺五加Acanthopanax senticosus(Rupr.et Maxim.)Harms的干燥根和根茎或茎。五加皮有祛风除湿、补益肝肾、强筋壮骨、利水消肿的作用,用于风湿痹病,筋骨痿软,小儿行迟,体虚乏力,水肿,脚气。刺五加具有益气健脾、补肾安神的作用。用于脾肺气虚,体虚乏力,食欲不振,肺肾两虚,久咳虚喘,肾虚腰膝酸痛,心脾不足,失眠多梦。

1 刺五加与五加皮的名称考证

刺五加:俗名刺拐棒(吉林)、刺木棒(辽宁)、老鸦刺、老虎潦(河北)、西伯利亚人参(前苏联)、老虎獠子(河北、东北)。

五加皮:《本草纲目》[2]称五佳、文章草、白刺。《名医别录》[3]名五茄、豺节。《神农本草经》[4]称豺漆。《雷公炮炙论》[5]又名五花。《本草图经》[6]《证类本草》[7]称追风使、木骨。

《常用中药材品种整理和质量研究》[8]载:宋学华[9]写道:五加皮正品为五加科植物细柱五加,豺的毛色指代五加茎密生红褐色豺毛样针状细刺,由此推断红毛五加为“豺漆”;“豺节”指代植物茎密生黄灰色针状刺,即可推断“豺节”可能为刺五加。他从豺节五加的功用主治和现代药理关于刺五加的研究文献中推断,认为上品五加皮即为刺五加。由此推断刺五加一药可能最早出现在《名医别录》[3]中。

2 刺五加与五加皮的基原考证

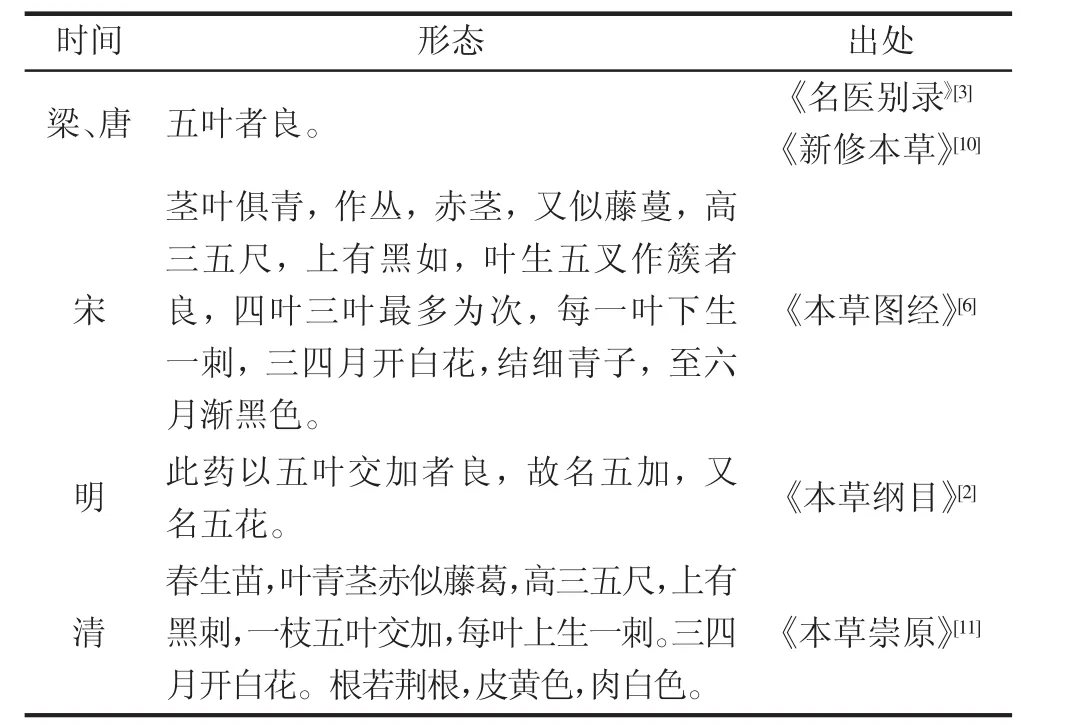

古代本草对五加皮的基原考证可以从清代追溯到五代十国时期。近现代本草书籍中的基原考证已十分详尽。见表1。

表1 五加皮基原考证一览表

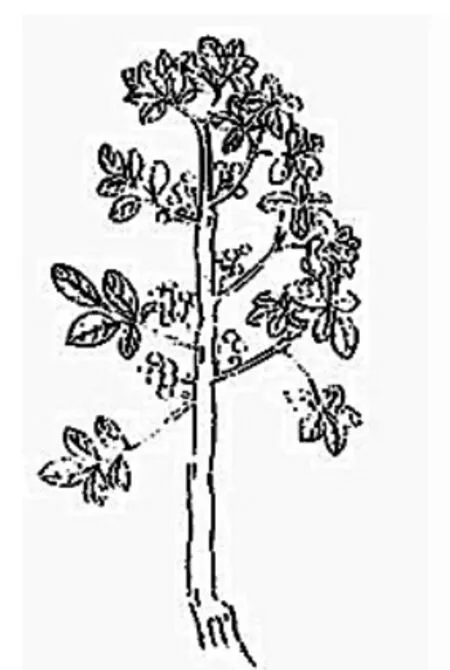

图1 五加皮《影印文渊阁四库全书》

图2 衡州五加皮《证类本草》

图3无为军五加皮《证类本草》

图1 《影印文渊阁四库全书》 (子部医家类)-本草纲目图[12]的五加皮与图2《证类本草》[7]里的衡州五加皮较为类似。《证类本草》[7]并未对图2与图3 2张植物图作出详细解释。无为军五加皮产于安徽无为,地方上隶属安徽芜湖市,盛产细柱五加,所以可判断并不是刺五加。衡州现为湖南衡阳市,而上图衡州五加皮的花序与五加科植物常见的伞形花序并不吻合,所以衡州军五加皮也不是刺五加。近现代本草著作《中华本草》[13]对刺五加原植物描述:落叶灌木,高达2 m。茎通常密生细长倒刺。掌状复叶,互生;叶柄有细刺或无刺;小叶5,稀4或3,小叶柄被褐色毛;叶片椭圆状倒卵形至长圆形,先端渐尖或突尖,基部楔形,上面暗绿色,下面淡绿色,沿脉上密生淡褐色毛,边缘具重锯齿或锯齿。伞形花序顶生,单个或2~4聚生成稀疏的圆锥花序,萼筒绿色,与子房合生,萼齿5;花瓣5,卵形,黄色带紫;雄蕊5;子房5室,花柱细柱状。核果浆果状,紫黑色,近球形,花柱宿存。种子4~6,扁平,新月形。花期6~7月,果期7~9月。而《中药大辞典》[15]对刺五加原植物描述则与上述大体相近。在东北别名为“茨拐棒”的植物包括刺五加和无梗五加,结合表1内的形态描述,推断历代本草所载的五加皮来源于五加属多种植物。除了主流品种细柱五加外,可能是无梗五加,也可能是刺五加等。结合《中药大辞典》[14]中五加皮的来源品种的有无刺和产地,作表2总结对比。

表2 五加皮来源植物一览表

经上表考证,无刺:细柱五加、无梗五加;有刺:刺五加、糙叶五加、轮伞五加。

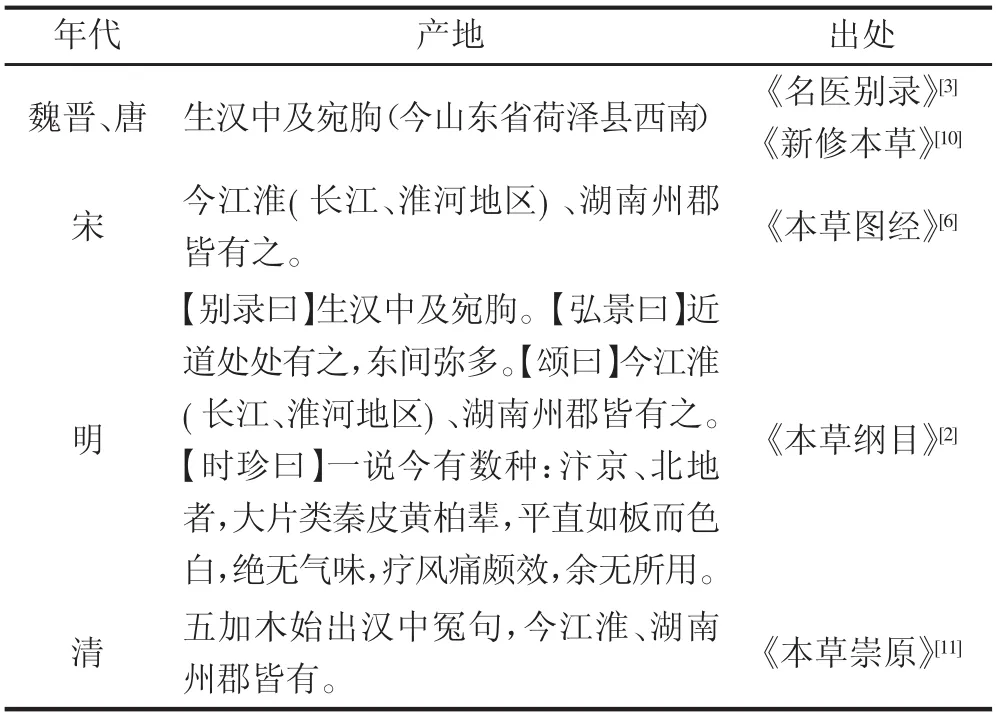

3 刺五加与五加皮的产地考证

历代本草对五加皮原植物分布记载十分丰富,见表3在近现代本草书籍中也有详细的论述。

表3 五加皮产地考证一览表

刺五加在近现代文献《中华本草》[13]中生于海拔500~2000 m的落叶阔叶林、针阔混交林的林下或林缘。分布于东北及河北、陕西等地。《中药大辞典》[14]中刺五加生于山地林下、林边,分布辽宁、吉林、黑龙江、河北、陕西等地。

由此推断,《名医别录》[3]《新修本草》[10]《本草图经》[6]和《本草崇原》[11]中记载的并不是刺五加,《本草纲目》[2]中提及了北地,由此推断在此文献描述的植物中可能包括刺五加。

综上所述,刺五加分布辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西等地。所以,在古代本草所记载的五加皮的6个产区中均没有分布。由此推测,最早记载刺五加一药的并非为先前所推测的《名医别录》[3],而可能是明代·李时珍的《本草纲目》[2]。但由于图1并不符合刺五加的形态特征,故推断古代本草著作中记载的五加皮品种,来源不是刺五加植物。

4 刺五加与五加皮的品质评价与产地加工

如表4所示,关于刺五加的品质评价,古代本草著作中没有记载详尽的五加皮植物品质形态描述,且品种混乱。直到近代著作中才详细阐明了刺五加的优质品相。

表4 五加皮品质评价一览表

根据《500味常用中药材的经验鉴别》[15]以及《道地药材图典》三北卷[16]总结出刺五加以质坚实,身干、根条饱满,根皮厚,断面黄白,气清香为佳。且东北所产较好。同时通过表中与古籍中五加皮的对比可以看出,刺五加在我国古代著作中记载混乱。尽管搜寻古籍文献和研究调查困难,但却有必要对刺五加做一次全面的总结,其形态特征品质、具体地理分布等,寻根溯源,为研究刺五加药用资源打好基础。

历代本草中五加皮在产地加工方面如《名医别录》[3]《新修本草》[10]《本草纲目》[2]和《本草图经》[6]都是五月、七月采茎,十月采根,采用阴干的方式,《本草述钩元》[17]则记载了对五加皮剥去骨,阴干酒洗,和用姜汁制的描述。

近现代本草书籍中,对于刺五加的加工,《中药大辞典》[14]写道:夏秋采挖,剥取根皮,晒干;捡经杂质,用水洗净,稍润后切片,干燥。《500味常用中药材的经验鉴别》[15]中描述刺五加多于春、秋两季采挖,洗净后切成小段晒干即可。由此可见在刺五加的炮制加工方面,《中华本草》[13]一书最为详尽:药用叶可在8月采摘,干燥后保存。有的地区夏秋两季挖取根部,洗净、剥取根皮,晒干后放干燥处储存。炮制则采用:取原药材,除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。

综上所述,通过与古籍五加皮和近代著作中刺五加的加工方法对比,刺五加的加工标准并不统一,而最终标准需符合2015版《中国药典》[1]标准:春、秋二季采收,洗净,干燥。除去杂质,洗净,稍泡,润透,切厚片,干燥。

5 结论

从古至今,五加皮用药就颇为混乱,分析对比古代书籍五加皮与近现代本草文献中的刺五加,只能确定一些为五加属植物。细柱五加是药典规定的当代中药五加皮的主流植物来源,但是各地方的道地五加属植物依旧是当地五加皮的部分来源,如刺五加、无梗五加、糙叶五加和轮伞五加。《辽宁植物志》[18]和《中国植物志》[19]中提到:刺五加根皮亦可做“五加皮”入药。而药典规定的刺五加Acanthopanax senticosus(Rupr.et Maxim.)Harms有可能是根据东北、华北地区或者是结合山西大部分地方标准敲定出来的综合结果,并不是唯一标准。应该更加全面地考察五加属刺五加植物与五加皮之间的关系,用科学的依据来继续深入考证五加皮的种类和刺五加的药用价值。

经考证,古代本草著作中记载的五加皮品种并不是刺五加植物。刺五加一词最早在《中药大辞典》[14]中提及,刺五加单独作为词条则最早出现在《中国植物志》[19]和1977版 《中国药典》[20]。

近代著作才详细阐明了刺五加的优质品相。刺五加质坚实,身干、根条饱满,根皮厚,断面黄白,气清香为佳。且东北所产较好。

在刺五加的产地加工方面,《中华本草》[13]一书最为详尽。药用叶一般在8月采摘,净制干燥后保存。一些地区在夏秋两季挖取根部,洗净后剥取根皮,晒干、放干燥处储存。炮制方面需要取原药材,除去杂质,净制,润透后切薄片,干燥后保存。最终还是要符合最新版药典的炮制加工标准与规定。

本文结合五加皮对比,对刺五加进行本草考证,重点从形态、产地、品质等方面,查阅历代本草文献,阐述了古代文献中五加皮与近代著作中刺五加的区别和联系,进一步论证了五加科植物刺五加在中药使用的重要性,梳理古代文献,为刺五加与五加皮的应用,以及扩大药源提供依据。

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部):2015年版[S].北京:中国医药科技出版社,2015:206.

[2]明·李时珍.本草纲目(下册)[M].北京:人民卫生出版社,1985:2108-2111.

[3]梁·陶弘景.名医别录[M].北京:中国中医药出版社,2013:202-203.

[4]神农本草经[M].北京:中医古籍出版社,1982:256.

[5]南北朝·雷敩.雷公炮炙论[M].上海:上海医学院出版社,1986:33.

[6]宋·苏颂.本草图经[M].合肥:安徽科学技术出版社,1994:340-341.

[7]唐慎微.证类本草[M].尚志钧,点校.合肥:安徽科学技术出版社,2002:440.

[8]楼之岑.常用中药材品种整理和质量研究:第二册[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1995:671-672.

[9]宋学华.中药五加皮的本草考证[J].新中医,1985,17(8):53.

[10]苏敬等辑.新修本草[M].合肥:安徽科学技术出版社,2004:179.

[11]张志聪.本草崇原[M].北京:学苑出版社,2011:30-31.

[12]文渊阁.影印文渊阁四库全书(子部医家类)[M].台湾:台湾商务印书馆,1983:223.

[13]国家中药学管理局《中华本草》编委会.中华本草:第五册[M].上海:上海科学技术出版社,1999:765-766.

[14]江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海人民出版社,1977:381-383.

[15]卢赣鹏.500味常用中药材的经验鉴别[M].北京:中国中药出版社,1999:60-61.

[16]王强,徐国钧.道地药材图典(三北卷)[M].福州:福建科学技术出版社,2003:198-199.

[17]杨时泰.本草述钩元[M].上海:科技卫生出版社,1958:531.

[18]李书心.辽宁植物志[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1988:1266.

[19]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第54卷)[M].北京:科学出版社,1978:99.

[20]国家药典委员会.中华人民共和国药典·1977年版[S].北京:人民卫生出版社,1978:336.

Herbal Textual of Radix Acanthopanacis Senticosiand Cortex Acanthopanacis Radicis

ZHANGQingzhu,SHIDali,XU Liang*,SONGQi,JIAOMeiyu,LIUYue

(Department of Medicinal Plants,Liaoning University of Traditional Chinese Medicine,Liaoning Province,Dalian 116600,China)

10.3969/j.issn.1672-2779.2017.18.064

1672-2779(2017)-18-0146-03

2017-06-07)

国家商务部项目中央本级重大增减支项目-名贵中药资源可持续利用能力建设【No.2060302】;中国中医药管理局项目“我国水生、耐盐中药资源的合理利用研究”项目【No.201407002】;辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划【No.LJQ2014101】;辽宁中医药大学杰出青年基金【No.20121228】

*通讯作者:861364054@qq.com