基于政治学科核心素养培养的教学策略

——以《经济生活》教学为例

2017-10-14李仙鸿浙江师范大学附属中学浙江金华32211000044

李仙鸿(浙江师范大学附属中学,浙江金华 32211000044)

基于政治学科核心素养培养的教学策略

——以《经济生活》教学为例

李仙鸿(浙江师范大学附属中学,浙江金华 32211000044)

政治学科核心素养的提出,为构建政治新课堂指明了方向。在教学实践中,要体现“政治学科核心素养”的培养,务必将“政治认同、理性精神、法治意识、公共参与”四个要素与教材内容统一起来,与我们的生活结合起来。在政治学科核心素养的培养中,重视核心知识的学习、重视思维能力的培养,并在此基础上,引导学生走向生活,让学生在现实生活体验中内化于心、外化于行。

核心素养;核心知识;思维训练;体验学习

如何在课堂教学中体现政治学科核心素养的培养?老师们普遍觉得这个问题难度大。第一,难在“政治学科核心素养”内涵在教学实践中的把握;第二,难在不知采取什么教学策略来落实“政治学科核心素养”。本文以《经济生活》为例,对以上两个问题进行探讨,但愿能达到抛砖引玉的目的。

一、如何在教学实践中把握“政治学科核心素养”的内涵

很多老师感到“核心素养”的培养很难操作,他们认为教学过程中,把知识点一一讲清楚不难,对学生进行解题技巧指导也不难,但要在教学过程中体现“学科核心素养的培养”,就觉得无从下手。要解决这一问题,关键是要找到与学科核心素养相关的教学内容,分析哪些内容是与核心素养直接相关的,而哪些内容与核心素养是间接相关的。

所谓核心素养是指学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。它不是具体的知识,也不是具体的解题技巧。所以,学科核心素养培养,首先是要淡化“知识传授”与“应试技能”,重视“观念、思维能力、创新品质”的培养。虽然,形成学生核心素养最终表现为“观念、思维能力、创新品质”这样一些比较模糊的东西,但它们又是通过核心知识来体现的,只有这样,才能进入操作层面。

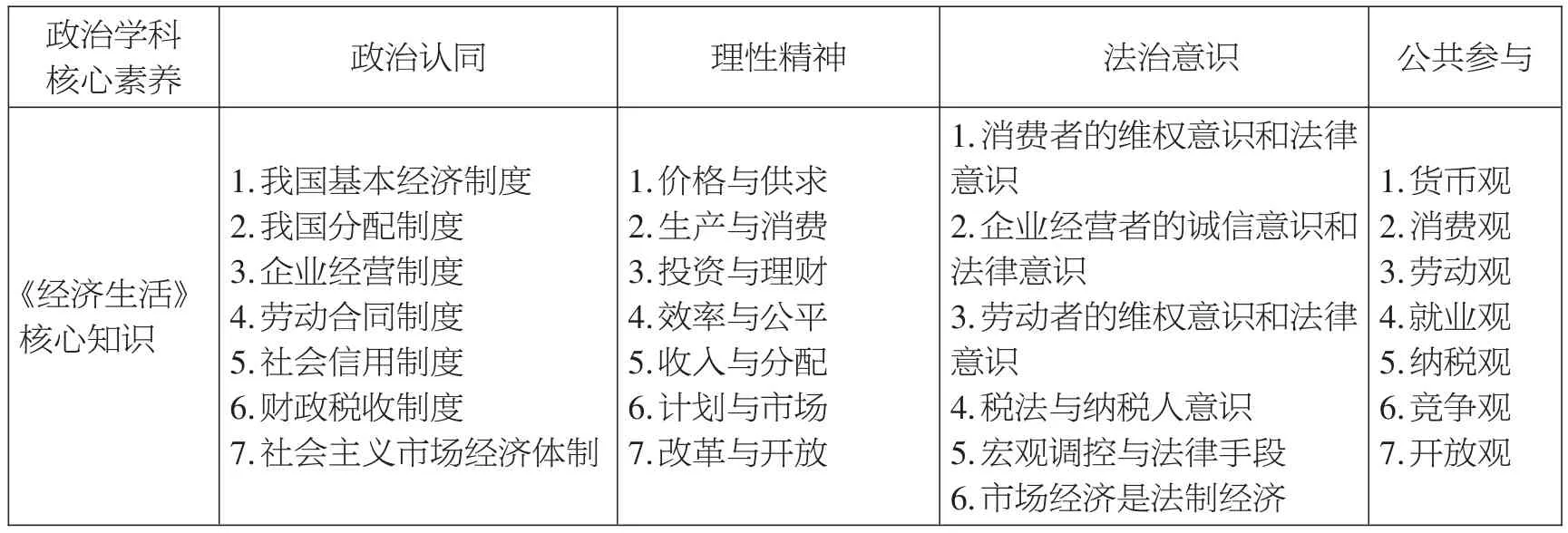

高中政治学科核心素养有四个维度,如果把它当成一级指标,那么,与每一个模块(以《经济生活》为例)结合起来思考,就可以得出其核心知识的二级指标(见表1)。

表1 《经济生活》核心素养二级指标

表1中列了27个重要知识点,显然,它远远少于教材中出现过的知识点。我们把这27个知识点划为与核心素养直接相关的核心知识点,而其他知识点就列为与核心素养间接相关的非核心知识点。

《经济生活》中的政治认同,主要是对社会主义基本经济制度、社会主义分配制度、社会主义市场经济体制等的认同。认同是态度上的要求,首先要过知识关,但掌握了相关的知识并不等于你就认同了这一制度。可见,体现核心素养的教学,必须是情感、态度与价值观上能达标,因此,在确定教学目标时,要淡化非核心知识,突出核心知识的讲解,特别重要的一点是应把“情感、态度与价值观”作为最重要的教学目标。所谓理性精神就是培养学生“公平、公正、科学”的素养,在《经济生活》中,我们把七对重要关系划为培养“理性精神”的载体。因为,它们与经济的四个环节(生产、分配、交换、消费)密切相关,同时,它们都体现了辩证思维。“法治意识”又是培养“理性精神”的内在要求。目前,中学生主要是消费者,因此,重点引导学生重视消费权的维护。将来学生进入社会,他们首先是劳动者,有一部分同学会自主创业,这时,他们又是创业者。因此,培养学生的消费观、劳动观、就业观、纳税观、竞争观、开放观是坚持了以学生发展为本的理念,体现了培养政治学科核心素养的要求。

二、如何在教学策略的选择中落实“政治学科核心素养”

(一)重视核心知识的教学

教学目标不同决定了教学内容的不同,而教学内容的不同也影响着教学方式的选择。以“核心素养”作为主要教学目标,教学方式也必须作出相应的调整。我们暂且把教学方式分为三种:知识落实型教学方式、能力培养型教学方式和素养培养型教学方式。下面以“社会主义市场经济”核心知识 为例进行比较(见表2)。

表2 “社会主义市场经济”教学方式比较

当然,素质培养型教学方式并非放弃知识点的讲解,也并非忽略解题能力的培养。但如果讲知识肯定讲核心知识,如果讲解题能力肯定讲与创新能力和态度价值观相关的问题。

(二)突出思维能力的培养

重视核心知识的教学是政治新课堂的重要特征,但它还不是新课堂的本质特征。作为政治新课堂的本质特征是通过思维能力的训练来培养学生的政治认同、理性精神、法治意识、公共参与。可见,政治学科核心知识只是政治新课堂的必要条件,而新课堂的关键是在课堂中进行政治思维的能力训练和学生情感的体验。

我们以“计划与市场”这对关系内容为例。该核心知识的具体内容有三个:①市场的优点和缺点;②计划的优点和缺点;③计划与市场的关系。而思维训练则要求实现“知识落实”向“思维培养”的转化。因此,在教学中,不能仅仅围绕知识点进行讨论、讲解、做练习,而是选择新鲜、有趣的现实材料,设置好问题情境,引导学生在思考、讨论、对话中训练思维能力。

1.精心设计问题情境

优秀的教学素材必须具备两个条件:第一,素材必须与教学内容紧密相关;第二,素材内容比较新,能够激发学生的学习兴趣。例如,围绕“市场的缺点”教学内容,笔者选择了“五常大米90%是假冒的”(2015年6月25日搜狐新闻)这一素材。

五常大米凭借独特的口感和醇厚的香气闻名全国,成为哈尔滨市乃至黑龙江省最具代表性的地域品牌。然而,“天下大米乱五常”,这让消费者对五常大米爱恨交加。如何保护好“五常大米”“稻花香”等金字招牌,成为当地大米种植户和经营企业面对的一大难题。2014年,五常大米年产量为71.4万吨,但据不完全统计,当时全国市场上标售的“五常大米”至少有1000万吨,这意味着所谓“五常大米”超过90%是假冒的。

2.在“对话”与“追问”中训练思维

设计教学情境,只是思维训练的前提,只有在师生对话,特别在教师的不断“追问”中,学生的思维才能得到有效训练。根据以上情境,可以设计以下问题:

①“五常大米”为什么会闻名全国?

②“独特的口感和醇厚的香气”从经济学上说,指的是什么?

③为什么消费者对“五常大米”爱恨交加?

④导致“五常大米”超过90%是假冒的原因是什么?

⑤防止大米假冒,能取消“大米”市场吗?我们应该怎么办?

3.组织学生进行课堂讨论

对话中的问题一般来说比较简单,只要学生略加思考就能回答,但从思维的角度看,它训练的主要是思维的敏捷性,而要训练思维的深刻性,就必须组织学生进行课堂讨论。因为要讨论的问题一般来说,不是几句话就能回答清楚的,它还可能是没有统一的标准答案。

讨论题:你能举一个类似“天下大米乱五常”的现实例子吗?并提出解决的对策。

这是一个训练“比较思维”“综合思维”的讨论题,通过小组成员讨论(四人一小组),激发学生的发散思维,起到“1+1+1+1>4”的功效。

(三)让学生在生活中体验学习

政治学科核心素养的培养,只靠课堂“教学”与“训练”是不够的,它还需要学生的“内化”与“外化”。所谓“内化”,就是把他人的知识、方法、能力、观念内化为自己的知识、方法、能力、观念,这个过程也是一个“去伪存真”的过程;所谓“外化”,就是把自己所学得的知识、方法、能力、观念在现实生活中用出来,把“精神的力量转变为物质的力量”。同理,政治学科核心素养也需要内化与外化的统一,而这个内化与外化的过程,既离不开课堂的教学,也需要学生从课堂走向生活,积极参加社会实践活动,开展研究性学习,让“内化”更加高效,让“外化”有更多的机会。

目前,《经济生活》每一个单元后面,就有一个“综合探究”内容。这是学生社会生活化体验的好素材。由于这些综合探究基本不是考点知识,因此,很多教师就没有把这部分内容纳入教学计划,有的只是在课堂上简单地对知识要点提示了一下,没有组织学生走向生活,去体验、去探究,“综合探究”名存实亡。

我们要坚持“核心素养”导向政治课堂,必须重视课堂内的探究,还必须重视课外的“综合探究”,这个探究应该是有目的、有计划、有组织进行的,要成立探究小组,每个小组又要有探究的主题,并且要求开展社会调查活动,从生活中获取知识、获取信息,能对获取的信息进行分类、整合,最后写出有思维深度的调查报告。

当然,我们开展“探究活动”并不局限于教材中每个单元综合探究的主题,还可以选择更贴近生活、贴近学生实际的探究主题。比如,以“计划与市场”内容为例,笔者还设计了以下探究主题:①电影市场的调查与研究;②中学生网购情况的调查与研究;③快递哥的一天。在探究活动中,让学生真正落实政治学科的核心素养。

总之,政治学科核心素养的培养是有操作路径的,只要我们在教学实践中把握好学科核心素养的内涵,理清每个模块与学科核心素养直接相关的核心知识,采用恰当的教学策略,政治学科核心素养一定能够让学生真正内化于心、外化于行。