青少年体质健康发展非均衡问题及对策

——以浙江省为例

2017-10-13,,,,

,, ,,

(浙江工业大学 体军部,浙江 杭州310023)

青少年体质健康发展非均衡问题及对策

——以浙江省为例

王玉秀,王佳卉,孙波,张卫平,王才领

(浙江工业大学体军部,浙江杭州310023)

基于近4年浙江省2690万名学生体质健康大数据的统计与分析,可以发现学生体质健康发展存在非均衡问题,在地区、项目、性别和学段等方面存在显著差异。基于“健康中国2030”的“大健康”核心理念,针对青少年身心健康的均衡发展问题,应着力采取加大学校体育健康课程改革,推进“学校、家庭、社区”三位一体的青少年体质健康教育协同,完善青少年体质健康促进的公共体育服务保障体系,实施青少年健康教育、体质健康监测、运动干预、心理调适和营养膳食的多维协同干预对策。

大健康;青少年;体质健康促进;对策

一、引言

《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称《纲要》)为我国青少年的体质健康促进提供了新的理念与视角。《纲要》提出了一个核心理念,就是要以“大健康”来推动健康中国,并且要将这一理念融入公共政策制定实施的全过程,统筹应对广泛的健康影响因素,全方位、全生命周期维护人民群众健康。所谓“大健康”指的是健康的环境、健康的经济、健康的社会,全人类全社会都要拥有全面的健康意识,涉及自身身体健康、心理健康、以及人类生存的环境健康等方面,每个人有义务有责任去维护健康[1-2]。

目前,关注青年学生的体质健康是全世界的共同目标,均已被提到国家战略层面。近10年来,国际学生体质健康研究的热点集中在影响青少年学生体质健康的因素、学生体质健康下降的表现形式以及干预措施等方面;对此在研究进展上趋向于从健康饮食、合理营养、适宜身体锻炼3个方面对学生体质健康促进进行实证研究。而国内的相关研究主要集中在以下几个方面:学生体质健康标准的指标及评价体系问题;青少年学生体质健康现状与问题;青少年体育健康教育模式的构建与干预策略;新时期我国学生体质促进与学校体育改革的策略;学生体质健康的运动干预方法及效果等[3-4]。可见,相关研究的焦点和主张在于从学校体育的层面来思考与设计青少年的体质健康促进问题,而基于纵向的省级范围内学生体质健康大数据的分析研究还较少,尤其是针对研究发现的学生体质健康发展非均衡问题的分析与对策研究,也忽略了在“健康中国2030”的新视域下来探讨青少年适宜体育健康课程、家庭体育、社会体育支持等方面的干预及其协同性。

本文基于2013-2016年浙江省大、中、小学学生体质健康测试监测数据的统计结果,分析浙江省青少年学生体质健康发展非均衡问题,主要体现在杭州市与甬台温地区的地域差异;学生体质健康水平与地区经济发展的不匹配;男、女不同性别学生在肌肉力量耐力与心肺耐力之间显著差异;高中、大学与初中、小学不同学段学生体质健康发展的非可持续性现象;社会物质发展与青少年肥胖率持高不下的矛盾等。基于“大健康”理念,重点阐述了加大学校体育课程改革;发展学校、家庭、社区三位一体的青少年体质健康教育模式;建立青少年运动干预、心理调适和营养膳食的多维协同发展格局;完善青少年体育活动公共体育服务保障体系等对策。

二、浙江省学生体质健康的非均衡问题

2013-2016年浙江省105所高校向“浙江省学生体质健康研究与指导中心”上报了763860名浙江省高校新生的体质健康监测数据。2013-2016年浙江省大、中、小学上报“教育部学生体质健康数据信息管理中心”的学生体质健康数据共计26905880人,数据统计样本数如表1和表2所示,按照2014年新修订的《国家学生体质健康标准》对所有有效数据进行分类统计。结果发现浙江省学生体质健康发展在地区、项目、性别、学段等方面存在非均衡问题,具体如下文所述。

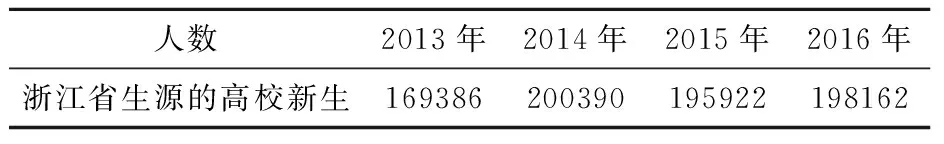

表1 2013-2016年浙江省生源的高校新生体质健康测试统计样本

表2 2013-2016年浙江省大、中、小学学生体质健康测试统计样本

(一)浙江省学生体质健康状况的地区差异

近几年,浙江省11个地市大学新生体质健康总成绩合格率排名情况趋于平稳。各地市都有不同程度的改善,但地区之间还存在显著差异(见图1),杭州市、衢州市历年来排名前列,而宁波、温州、台州市历年来均排名末尾。而且,2016年浙江省各地市学生体质健康总体水平的优良率相差悬殊(见图2),大部分地市没有达到平均水平。杭州市的优良率为25.6%,处于遥遥领先的位置,而台州市的优良率仅是15.2%。

(二)浙江省学生体质健康监测结果的项目与性别差异

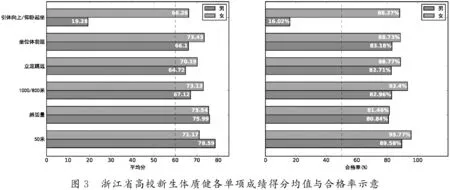

根据2016年浙江省高校新生体质健康各单项数据的统计结果来看(见图3),在各单项得分均值上,力量素质的测试项目引体向上/仰卧起坐、立定跳远项目的得分明显低于其它项目。在各单项合格率方面,全省高校男生各测试项目的合格率均低于女生,尤其是力量素质的合格率,男生引体向上项目的合格率仅为16.02%,比女生仰卧起坐项目的合格率低了72.25%。

以上结果表明浙江省高校新生体质健康测试成绩存在明显的项目与性别差异,提示有关部门和学校应加强不同性别学生在不同测试项目上的分类指导,比如要重视对男生坐位体前屈、立定跳远、1000米跑及引体向上项目的运动干预,重视女生肺活量、50米跑及仰卧起坐项目的运动干预。

(三)浙江省学生体质健康结果的学段差异

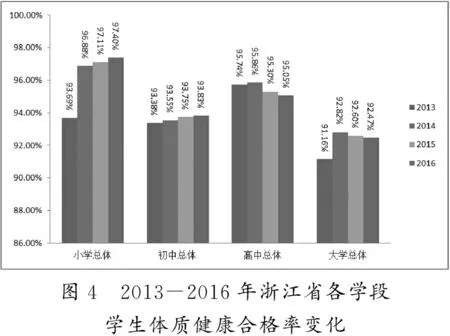

研究比较了浙江省2013-2016年大、中、小学不同学段学生体质健康的发展趋势及主要差异。图4结果表明:浙江省小学与初中学段学生的体质健康合格率均曾逐年显著提高地趋势,而高中与大学生的合格率呈逐年降低的趋势。这与国家教育部发布的近30年来我国学生体质与健康“大数据”结果基本相一致,即小学生与初中生体质健康积极变化仍很脆弱,高中及大学生体质健康下滑趋势依然未得到遏制,要引起高度重视。

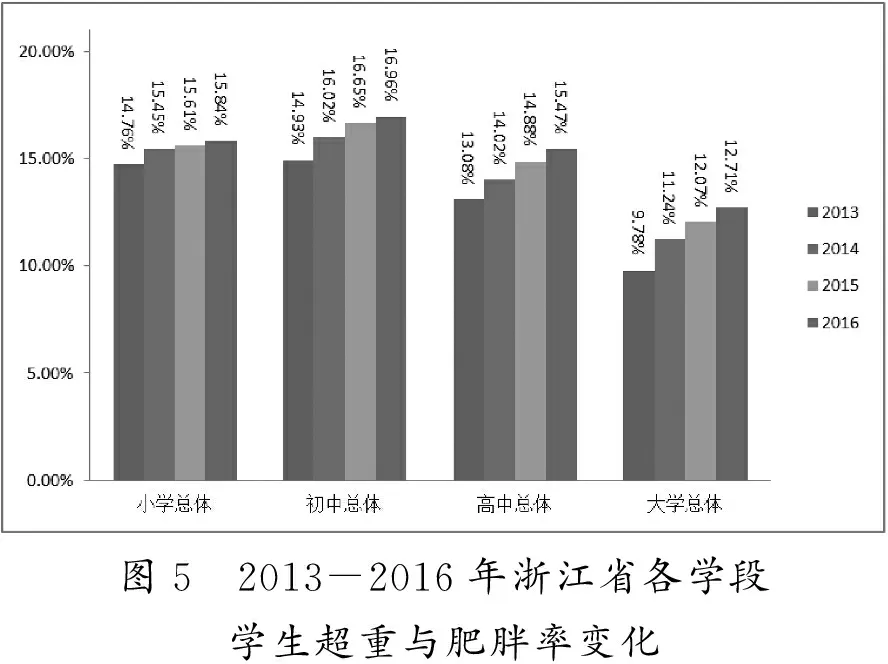

另外,就图5的结果看,浙江省近几年学生超重与肥胖率均呈逐年提高的趋势,尤其是中、小学段学生的超重与肥胖问题更加凸显。可见学生超重与肥胖率居高不下,应该引起社会各界的关注。

总而言之,近几年浙江省青少年学生体质健康状况在地区、项目、性别、学段方面存在非均衡问题。总体表现在以下几个方面:(1)近6年来,甬台温地区高中学段学生的体质健康状况均处于全省最低水平,这表明该地区青少年体质健康发展与其经济发展水平不相匹配,这将影响该地区整个教育质量的总体水平,值得重点研究该地区在学校体育软硬件投入、学校课内外体育教学质量、学生生活方式、学生家庭及社区体育参与、还有学生健康素养及锻炼习惯等方面,与青少年体质健康发展水平较高的杭州地区之间的主要差距。(2)在人们物质生活水平提高的同时,却派生了青少年营养过剩,肥胖率居高不下的问题。这表明学生在营养摄入与体力活动之间的失衡现象,学生在营养摄入增加的同时,却保持久坐不动的生活方式,增加了超重与肥胖的概率,研究表明这将影响学生的智力及学业的发展,同时也会增加学生心血管疾病及相关心理疾病的风险。(3)男、女学生的力量耐力素质与心肺耐力素质相对较弱,研究表明人们的肌肉力量及心肺功能与寿命呈正相关,同时也与人们的自尊及心理健康呈正相关,学生力量与心肺功能的退化将增加类似腰间盘疼痛、心血管疾病等方面的风险,给家庭与社会增加了潜在负担。而这两项身体素质必须可持续性地训练,需要引起学校与家庭的高度重视。(4)由于应试教育的压力,高中与大学段学生的体质健康状况每况愈下,其优秀率不到5%,距“健康中国2030”优秀率25%的目标相差甚远。这表明学生的健康体育方式并未形成,易受到外界环境的阻碍,高中与大学阶段的学校教育一定要重视健康教育,深化学校课内外体育活动模式,在学生参与体育活动的全面性与可持续性方面进行重点干预。可见,这些问题亟待解决,这对建设“健康浙江”具有重要意义。

三、克服青少年体质健康非均衡问题的主要原则

(一)“以人为本,健康第一”原则

学校体育是“健康中国”的重要抓手,具有基础性作用。如何对接《“健康中国 2030”规划纲要》中所涉及到的各项健康指标,考验着学校体育的发展思路与实践路径。中国健康战略健身活动目标要求青少年熟练掌握1项以上体育运动技能,学生校内每天体育活动时间不少于1小时;每周参与体育活动达到中等强度3次以上;国家学生体质健康标准达标优秀率25%以上。而目前,浙江省学生体质健康优秀率仅为0.97%,浙江省11个地市,只有杭州市的优良率(优秀率+良好率)高于25%,其它地市均远远低于目标值[5]。

学校体育与健康课程也必须坚持“以人为本”的思想,面向全体学生,树立“以学生发展为中心”的理念,充分尊重学生的学习需求,重视每一个学生的发展潜能,从学生的角度设计和研究课程,为学生的健康发展实践和创新课程,突出体育与健康课程的健身育人功能,促进学生身心协调发展。

(二)体医教的协同融合原则

广义上“协同创新”是指创新资源和要素有效汇聚,通过突破创新主体间的壁垒,充分释放彼此间“人才、资本、信息、技术”等创新要素活力而实现深度合作。《纲要》提出了要推动全民健身和全民健康深度融合,要加强体医融合。加强全民健身科技创新平台和科学健身 指导服务站点建设。开展国民体质测试,完善体质健康监测体系,开发应用国民体质健康监测大 数据,开展运动风险评估[6]。

体医融合的核心思想是以解决健康问题、甚至以医疗问题为导向,组织人们进行科学锻炼;体医之间互相启发,互相引导,重新认识健康、认识疾病;同时还要特别注重发展健康运动技能,以区别传统的运动技能。另外,在融合的维度上包括技术融合、资源融合和话语权的融合[7]。学校健康教育的发展也应重视为对各类学生的健康危险因素进行全面监测、分析、评估、预测、预防、维护和发展个人技能的全过程。那么,体医融合,落实到学校体育,就是生长发育规律与体育教育的融合,是预防慢性病从娃娃抓起与体育教育的融合,是慢性病防治关口前移与体育教育的融合。在学校教育层面,促进体医教的协同融合,就是要医疗部门、体育部门与学生管理部门协同合作,基于“大健康”的管理理念,一要加强青少年身体教育,二要加强青少年的健康教育,三要加强青少年的运动技能教育。其最本质上就是要扼守住青少年身体健康的上游关口,把住预防关。

(三)系统干预原则

青少年体育健康教育应以学校为中心,家庭为基础,社区为依托的基本工作思路。目前,学校体育仍是整个教育事业相对薄弱的环节,许多问题依然突出,社会力量支持学校体育不够,因此提出要使政府主导、部门协作、社会参与的学校体育推进机制进一步完善,逐步形成家庭、学校、社区联动,共同指导学生体育锻炼的机制。三位一体的体育健康教育应把学校体育健康教育置于家庭环境、社会环境、自然环境中去纵横联系、协调统一。学校体育要摆脱过去那种狭隘的教育观,将家庭教育、社会教育,尤其是大众传播媒介的隐性教育融为一体,实施一种与社会进度和需要紧密连接的学校教育,构成一个多渠道、多层次、全方位整体化行为干预教育方式[8-9]。

体力活动生态学理论的研究也认为:(1)影响体力活动的因素是多维的,包括个体、社会文化、物质环境因素等;(2)多维因素之间具有交互作用,各因素处于不断变化和相互影响中;(3)人是整个社会生态系统的一个组成元素,可以单独存在,也可以以家庭、学校、社区等形式存在于该生态系统中[10]。章建成等的研究认为青少年学生体质健康的增长是学校、家庭、社区三方合力的结果。“三位一体”体质健康教育模式的实施是一个系统工程,任何单方面行动的作用都有可能被来自其他方面的负效应所消解[11]。1995年WHO就提出:“健康促进指个人与其家庭、社区和国家一起采取措施,鼓励健康的行为,增强人们改进和处理自身健康问题的能力。”我国的学者们也提出健康中国的主体和内涵是健康人民,也可以说是家庭、学校、社区、企业和城市等的健康,要大力倡导主动健康。主动健康的实施应该是多层次的,有国家的、社会的、家庭的和个人的[12]。同样,对于青少年体质健康促进工程的建设,也要将体育公共服务体系的主体链和各要素纳入协同创新的范围,通过各服务主体间的充分协同配合以及各创新要素的有效聚合,提高青少年体育公共服务的水平和实效性,才能在健康中国建设的背景下,推动青少年体质健康的全面发展。因此,在“健康中国”建设计划的导向下,青少年的体质健康促进有待于学校、家庭、社会干预的深度融合。

四、改善浙江省青少年体质健康非均衡问题的主要对策

(一)实践与创新青少年的健康体育课程

就近20年我国学生体育与健康课程的建设与发展进程来看,应该说无论是2001年颁布还是2011年颁布的《义务教育体育与健康课程标准》为标志的体育与健康新课程,均在以人为本思想的指引下,倡导“以学生发展为中心”的课程理念下,构建和实践面向学生的中国体育与健康新课程的理论和方法。但我国青少年体质健康水平近30年来持续下降及肥胖率居高不下的问题,以及青少年学生在体育活动和学习生活中表现出来的意志薄弱、活力不够、缺少交往、性格 孤僻、焦虑抑郁等不良心理问题又引起国家和教育界的高度专注。如何解释与干预这一重大社会问题?首先我们要研究学校体育课程的建设与改革问题。

针对以上问题, 季浏等构建并实践了《健康体育课程》,实验研究表明该课程能够有效促进儿童青少年身体质量指数(BMI)、心肺功能、速度、柔韧、肌肉力量、肌肉耐力、灵敏性等方面的发展,并且该课程模式对青少年学生的心理健康具有一定的积极影响[13]。该课程模式强调的关键要点在于运动负荷、体能练习及运动技能学习的把握。每一堂体育课给予学生持续运动的时间应占一堂课总时间的75%以上,即在40~45分钟体育课中,学生运动实践至少要达到30分钟;不管是运动技能的学习还是体能的练习都要保证学生达到适宜的运动负荷,运动密度保持在75%以上,运动强度达到125~160次/分钟,以利于学生心肺耐力的提升。每一堂课专门的体能练习时间要达到10min左右,体能练习的手段和方法应该多样化和趣味化,并且要注重“补偿性”体能练习,侧重发展力量练习等。运动技能学练时间保证在20min左右,并且要以活动和比赛为主,激发学生的学习兴趣与团结合作意识。由此,健康体育课程模式的关键技术给我们提供了提高体育课堂教学质量的抓手,当然我们也不能生搬硬套,有必要进行进一步的实践与探究。

《健康体育课程》模式充分体现了“大健康观”,从生理、心理、道德、社会适应等多维度关注学生的健康发展。但由于学生体质健康在项目、性别、学段上的差异,我们紧紧依靠课堂体育教学是远远不够的,还必须高度重视加强课外体育锻炼活动的组织和指导,在学生体育社团、体育俱乐部、体育兴趣小组等基础上深入研究拓展性课程、选修课程,以课程的形式开展丰富多彩的体育活动,促进学生体育锻炼的参与性与科学性。

(二)推进“学校、家庭、社区”三位一体的青少年体质健康教育的协同运作

在倡导以人为本的社会背景下,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出:“坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题,其核心是面向全体学生,促进学生全面发展。” 因此,学校体育的责任首当其冲,要求现行的体育与健康新课程的发展均要以“以人为本,健康第一”为基本思想,倡导“以学生发展为中心”的课程理念,把学生的健康发展作为课程设计和实施的出发点和落脚点以及价值追求。在增强学生体质的同时提升健康素养,培养健康理念、普及健康知识、提升健康技能,养成科学锻炼的习惯与健康的生活方式。

而在家庭体育教育方面,要重视加强家庭与学校的联系力度,开展形式多样的家校体育活动,利用现代信息技术,建立城市家庭网,让家长参与到学校体育教育评价体系中来,制定学生体质健康记录卡和健身指导手册。家庭成员的体育锻炼习惯是影响子女体育活动参与积极性的重要因素。家庭体育要关注“家长榜样”的作用,它具有极强的正面辐射作用。在社区体育教育方面,应重视组织管理、场地资金及宣传教育等工作。要加强学校与社区的紧密联系,通过发展公益性社会体育指导员促进社区体育活动开展,注重体育与健康知识的社会性宣传渠道的开发,加快公共体育服务体系的建立,为青少年学生课外体育锻炼提供方便的场(馆)地设施支持。可以鼓励创建社区体育俱乐部,建立过程中的资金启动、体育指导员的培养以及体育场地的规划、俱乐部的管理和运营都需要协调各方面的力量。

构建“社会—家庭—学校” 三位一体的青少年体育活动协同联动机制。政府有必要出台全面而有效的法律法规,充分发挥引导和协调职能,“强化学校对青少年体质健康教育的主导地位,增强家庭教育在青少年体质健康中的促进作用,提倡社会各界对青少年体质健康的重视程度”。要鼓励学校体育教学走出校门,融入社会。建议中、小学校与周边的社区和街道建立常态的沟通机制,以社区为主建设青少年体育活动阵地,举办社区“四点半”体育学校,采取学校、社区、家长相结合的办法,积极引导孩子参加体育活动,充分利用社区的室内外体育场馆设置与体育器材,开展以体育为主的各种活动,体育教师、少先队辅导员、社区管理人员参与组织管理,形成学校、社区、家庭共同参与青少年体育活动的网络。

(三)建立青少年体质健康促进的公共体育服务保障体系

公共体育服务的全方位保障对青少年体质健康促进起着至关重要的作用。国务院发布的全民健身计划(2016-2020年)的通知(国发〔2016〕37号)文件中明确指出:要强化全民健身发展重点,着力推动基本公共体育服务均等化和重点人群、项目发展。并将青少年作为实施全民健身计划的重点人群。尤其是在“健康中国”战略背景下,国家鼓励体育社会组织承接部分政府职能,为人民群众提供公共体育服务。学校、社区、家庭是青少年体育活动的主要环境,除学校之外,社区体育公共服务环境也直接影响青少年体育锻炼的频率与质量[14-15]。因此,政府和社会应对青少年的体质健康发展提供全方位的协同补位保障。

青少年体育公共服务是指政府或社会公共组织为满足青少年体育需求所提供的一切有形或无形的体育设施、体育指导、政策保障等系列服务。重点要做好以下四方面的工作:(1)形成以学校体育设施为核心,家庭、社区体育设施为辅的体育设施体系,充分提高体育资源的利用率以及体育设施的维护和保养。(2)为青少年健身活动的开展提供体育人才,包括社区体育俱乐部人才的培养、体育指导员,发挥各类人才对青少年体育活动的指导作用。(3)通过各种渠道筹集发展资金,资金的筹备为保障学校体育与家庭体育、社区体育的一体化发展提供了必要的经济基础。(4)结合社区体育的实际情况建立的工作制度,例如对青少年的体质监测,开设健康咨询平台,还可以加强学校与社区体育俱乐部的衔接等[16-17]。

当然,不论是制度建设、活动开展还是保障措施,都需要多方面的共同努力与互相协作,协同发展为针对性解决青少年公共体育服务中存在的问题提供了新的思路。由于浙江省学生体质健康方面出现显著的地区差异,要认真分析不同地区青少年体育公共服务保障体系的差异,尤其是地区与地区之间、城市与农村之间、公办学校与民办学校之间,在学校体育场地设施资源、学生家长体育锻炼意识和习惯、青少年体育锻炼时间与内容、现代生活方式改变的程度以及体育健身整体氛围等方面均存在的各种非均等化问题。采取各地方政府加大经费投入、社会补给的力度,支持建立地方青少年体育公共服务平台,不断完善青少年体育活动服务的体育设施建设,并通过开发各种“运动”APP客户端,青少年在此平台上可以根据自己的兴趣特长随时预订免费的体育场馆和运动项目,并在线接收具有专业性的运动指导、体测等服务。同时也可以通过政府购买或社会赞助的方式向本市辖区内的广大中小学生提供免费体育活动辅导服务。

(四)实施青少年健康教育、体质健康监测、运动干预、心理调适和营养膳食的多维协同干预

上文中的数据表明青少年的肥胖问题突出,部分学段学生的体质健康也呈下滑趋势,这均是综合性的社会问题,涉及到个体的遗传基因、膳食营养、合理运动、生活方式,也涉及到环境、经济、社会等众多因素。因此,我们应该基于“大健康”、“大卫生”的基本理念,全方位研究影响学生体质健康的主要因素,并对其实施系统的干预[18]。

首先,要加强青少年体育健康素养的教育。通过组织专家队伍,或者发挥新闻媒介的力量,普及科学健身的知识,提高青少年的科学锻炼素养。加深教育领导者、教师、家长、社区体育管理人员等对青少年进行科学健身的重视程度,并掌握督促青少年体育锻炼的先进理念、基本知识、基本技能和有效方法,推动科学健身理念在青少年中的普及。

其次,要进一步实施全省学生体质健康监测及干预工作的推进计划。建立健全学生体质健康档案,严格执行《标准》,将其实施情况作为构建学校体育评价机制的重要基础,确保测试数据真实性、完整性和有效性。建立省、市、县(市、区)、高等学校常态化体育督导制度,组织开展每三年一轮的学校体育工作督查、每年一次的学生体质健康抽测,鼓励各地运用现代化手段对体育课程质量和《标准》进行监测、监控或对开展情况进行公示并向社会公布。

再次,要广泛开展青少年科学健身指导与干预。根据青少年学生在力量、心肺耐力、柔韧、灵敏协调素质方面存在的项目与性别差异,制定与实施个性化运动方案。通过对体育教师和社会指导员的培训,使体育教师将科学的锻炼指导方案融入体育教学中,使社区青少年体育开展更具备针对性。也可为学生建立个人体质健康档案,对青少年学生的体育锻炼和体质状况进行跟踪,动态、实时地掌握青少年学生的体质变化和生长发育情况,收集各方的反馈信息,调整和完善科学健身指导方案。

最后,针对体质健康的特殊人群,如残疾、体质不合格、肥胖等学生,其运动管理路径要从膳食结构调整、心理辅导,运动处方的教学等多方面入手,最好还要借助APP等信息平台,进行线上线下的综合干预。这紧紧遵循了《纲要》“大健康”的指导思想,通过加强体医融合和非医疗健康干预,发挥科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的作用。

综上所述,针对近几年浙江省学生体质健康测试结果在地区、项目、性别、学段方面的差异及非均衡问题,基于“健康中国”的“大健康”理念,探讨发展健康的环境、经济、社会来有效促进青少年的身体、心理、道德健康的发展。就青少年学生体质健康促进问题,提出了以学校体育改革的切入点,推进“学校、家庭、社区”三位一体的青少年体质健康教育协同,建立青少年体质健康促进的公共体育服务保障体系,实施青少年健康教育、体质健康监测、运动干预、心理调适和营养膳食的多维协同干预对策。

[1] 李滔,王秀峰.健康中国的内涵与实现路径[J]. 卫生经济研究,2016(1):4-10.

[2] 雷顺群. 论大健康理念形成的立论基础和根据[J]. 中医杂志,2016(15):1261-1265.

[3] 李芳,司虎克. 国际学生体质健康领域的研究热点与前沿[J].首都体育学院学报,2014,26(1):40-45.

[4] 马德浩,季浏. 我国中小学生体质健康中存在的问题、致因及其对策[J].西安体育学院学报, 2017, 34(2):182-188.

[5] 季浏. 论面向学生的中国体育与健康新课程[J]. 体育科学,2013,33(11):28-36.

[6] 龙佳怀,刘玉. 健康中国建设背景下全民科学健身的实然与应然[J],体育科学,2017, 37(6):91-96.

[7] 郭建军. 体教医三结合是解决青少年体质问题的必由之路[J]. 青少年体育,2016,12(44):4-81.

[8] 胡鞍钢,方旭东. 全民健身国家战略:内涵与发展思路[J]. 体育科学,2016,36(3):3-9.

[9] 卢元镇. 将体育运动纳入《“健康中国2030”规划纲要》是中国社会的巨大进步——全民健身:健康中国的有力支撑[N]. 中国人口报,2016-10-31(3).

[10] 苏晓红,李炳光,田英. 基于社会生态学模型的青少年体育锻炼行为相关因素分析[J].沈 阳 体 育 学 院 学 报,2017,36(4):70-76.

[11] 章建成,平杰,任杰,等. 中、小学学生体质健康教育模式的构建及干预策略分析[J]. 体育科学, 2012,32(12):15-23.

[12] 王家宏.“健康中国”来了,学校体育何为[N]. 中国教育报, 2017-03-17(8).

[13] 季浏. 中国健康体育课程模式的思考与构建[J]. 北京体育大学学报,2015,38(9):72-80.

[14] 李志华. 学校体育与家庭、社区体育协同发展的理论与实证研究[D]. 天津体育学院,2016,6.

[15] 郑兵,罗炯,张驰,等. 学校、家庭、社区一体化促进青少年阳光体育活动长效机制的模型构建[J]. 体育学刊, 2015,22(2):63-71.

[16] 姜韩,柳鸣毅. 基于路线图方法的中国青少年体育公共服务体系构建[J]. 成都体育学院学报, 2015,41(5):34-59.

[17] 李冠瑾. 城市青少年体育健康服务多元供给主体协同管理研究——以济南市为例[D],山东体育学院,2015,6.

[18] 武善锋,曹艳杰. 基于“健康中国”导向下青少年体质健康促进研究[J].湖北体育科技, 2016,7(35):569-572.

Abstract: According to the analysis of the statistics of 26.9 million students’ health data in Zhejiang Province in the recent four years, it can be found that the development is unbalanced, and there are remarkable differences in the region, test item, gender and grade of the students. Based on the core concept of “Healthy China 2030”, we propose to strengthen the reform of school physical education curriculum and promote the coordination of “three-in-one” physical health education of “school, family and community” for the balanced development of physical and mental health of adolescents. In addition, we also suggest to perfect the system of public physical education for promoting adolescents’ physical health. Furthermore, a multi-dimensional collaborative intervention strategy is suggested to include the adolescent health education, physical health monitoring, exercise intervention, psychological adjustment and nutritional diet.

Keywords: big health; adolescents; physical health promotion; policy

(责任编辑:王惠芳)

A study of the dis-equilibrium and resolutions for adolescents’ physical health development—taking Zhejiang province as an example

WANG Yuxiu,WANG Jiahui,SUN Bo,ZHANG Weipin,WANG Cailin

(Institute of Sports Science Research, Department of PE & Military, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023,China)

G804

A

1006-4303(2017)03-0353-08

2017-09-03

浙江省高等教育教学改革研究项目(jg2015034); 浙江省教科规划研究课题(2017SCG257); 浙江工业大学实验室教改项目(GZ16091130027)

王玉秀(1977—),女,江苏扬州人,副教授,硕士,从事运动心理学与体质测评研究;王佳卉(1994—),女,江苏南京人,硕士研究生,从事运动心理学与体质测评研究;孙 波(1972—),女,山东威海人,副教授,硕士,从事体育统计学研究;张卫平(1971—),女,河南开封人,副教授,硕士,从事体质健康测评;王才领(1965—),男,浙江天台人,研究员,硕士,从事高等教育管理研究。