强控制与弱契约:互联网技术影响下的家政业用工模式研究

2017-10-10梁萌

梁 萌

(北京建筑大学 文法学院 社会工作系,北京 102616)

强控制与弱契约:互联网技术影响下的家政业用工模式研究

梁 萌

(北京建筑大学 文法学院 社会工作系,北京 102616)

致谢:本文在撰写和修改过程中得到了佟新教授、汪建华博士、马冬玲博士和马丹博士的指导与建议,并于2017年中国社会学学术年会上宣读,在此一并表示感谢!同时感谢编辑老师和匿名评审专家的建设性修改建议!文责自负。

互联网家政;劳动关系;劳动过程;用工模式;数字鸿沟

互联网技术与传统家政业的结合将导致数字鸿沟的弥合亦或延续。本文通过建立劳动关系-劳动过程的联合分析框架,指出金融资本和互联网技术共同建构了互联网家政业强控制-弱契约的用工模式,通过轻资产战略延续家政工弱契约的劳动关系,又通过管理控制的多元化主体加强对劳动者的管理控制,形成强控制的劳动过程类型,从而在组织内部进一步加强了底层劳动者的结构位置,使数字鸿沟的运用差异结果被固化和隐性化。同时,通过在劳动过程讨论中引入性别分析机制,呈现了互联网家政业生产政体形成机制的复杂性。

KeyWords:domestic labor on Internet;labor relations;labor process;employment model;digital divide

Abstract:To combine Internet and traditional domestic labor could help overcome the digital divide or continue it.This study applies the analytical framework of combining labor relations and labor process to identify that capital and Internet technology work together to create a model of employment of domestic workers via Internet based on hard control and soft contracts.Through extending soft contracts with domestic workers but multiple ways of control and management,domestic workers are faced with intense control in the labor process,reinforcing their lower status and the obscurity of their experience with digital divide.This study demonstrates the complexity of domestic labor from a gender perspective.

一、引言:数字鸿沟与O2O服务业的发展

近年来,服务业对国内生产总值的贡献率从2012年到2014年分别为45.4%、47.6%和48.1%,2014年服务业更首次超越第二产业(当年贡献率47.1%)成为促进国内生产总值的首要产业。在从业人口方面,2000年中国服务业的从业人口所占劳动人口总体的比重达到27.5%;2010年达到34.6%;2013年达到38.5%。从2013年开始,服务业从业人员已经超过了第一产业农业从业人口,成为劳动力人口最主要的就业领域。在2014年和2015年,服务业从业人员还在继续增长,并使之稳定地成为劳动力的主要就业领域*本部分数据来源于中国国家统计局编:《中国统计年鉴2015》,北京:中国统计出版社,2015。。

从以上数据来看,服务业在中国已经成为国民经济的主体产业,是经济发展的重要助推力,同时也成为劳动力就业的首要领域。特别是在快速发展的一二线城市,这一点更加明显。以北京为例,2014年服务业占其地区生产总值的77.9%,而第二产业则为21.3%*本部分数据来源于中国国家统计局编:《中国统计年鉴2015》,北京:中国统计出版社,2015。。

2015年,“互联网+”*“互联网+”概念由全国人大代表、腾讯董事会主席兼CEO马化腾提出,作为其2015年提案的四个建议之一,而在之后的会议政府报告中,李克强总理也正式将此概念写入了文件之中,从而引起广泛关注。马化腾所提出的“互联网+”主要是“利用互联网的平台,利用信息通信技术,把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来,在新的领域创造一种新的生态。”而政府报告中则重点强调其对工业的意义”“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。”详情请参见http://economy.caijing.com.cn/20150305/3832729.shtml。概念由政府和互联网商业领袖先后提出后,极大地推动了互联网技术与传统服务业之间结合的深度与广度,至此O2O(Online to Offline)服务业正式进入政府、资本和公众的视野当中,迅速蓬勃发展起来。一大批相关企业例如饿了么、58到家、百度外卖、糯米等先后出现,形成新一波的创业浪潮。

可以看到,此次互联网O2O创业浪潮的显著特征在于将线下现实需求、服务与线上技术相结合,从而实现对线下资源的配置与联结;从劳动力市场的角度看,由于服务业自身的特点,底层劳动者也有机会直接参与到互联网商业这一原本只属于精英技术劳动者的领域,这一过程对于处于劳动力市场底层的传统服务业劳动者来说既存在机遇也充满挑战。

在互联网技术诞生伊始,曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)[1](P 262)就提出了“数字鸿沟”概念来呈现网络技术在不同群体之间的可及性差异所带来的社会不平等现象。这意味着,一方面社会已有的阶层差异导致了网络技术使用方面的差距,另一方面此差距又将成为在未来网络社会当中延续和固化社会不平等的基础和根源。

“数字鸿沟”在劳动领域也同样存在,但表现得更加复杂与微妙。在传统的知识劳动方面,互联网技术改变了传统的知识劳动形式,例如动画制作由人工手绘生产发展为电脑软件流水线,这一改变再加上网络技术降低了时空差距所带来的沟通障碍,使得动画产业的全球化和国际产业链的形成成为可能,边缘发展中国家的动画产业从业者从中获得了进入全球市场的机会,同时也面临着艺术个性被商业快餐模式所抹杀的现实[2][3];而从体力劳动者的角度,相关研究发现虽然精英技术劳动者拥有使用互联网技术的天然优势,是互联网技术及应用的主要建构者,但是底层劳动者在“山寨”设备与技术的支持下正在创建属于自己的“草根网络社会”,生成着以应对生存议题为核心关注的技术创新应用方式[4]。从中可以看到,技术可及性的差异有所减小,全球的动画产业劳动者都能够使用相关的软件来从事生产,体力劳动者也能够以“山寨”的方式形成自己的技术应用方式,但是这并不意味着不平等的缓解或消除,相反在延续了传统不平等的结构之外(核心-边缘的全球产业链)还产生了新的风险,即创作个性的抹杀和生产的流水线化,底层“草根网络社会”并没有促进阶层流动反而成为一个阶层固化的符号与象征。

而反观互联网产业本身,其发展过程主要是互联网技术与资本相结合的过程,特别是其中工作文化的建构,相关学者提出资本利用互联网技术本身所蕴含的文化特点,将其代入关注增长、速度、利润的资本运作链条中,从而形成了工程师文化[5]以及与其相关的企业文化[6][7]。这一文化是对精英劳动者在企业组织内部角色的定位,也是对其在劳动力市场中相对位置的再确定,与此同时也清晰地呈现出与处于相对弱势位置的底层劳动者之间的距离与差异。从这一角度来说,“数字鸿沟”是以明确和显现的方式存在于精英技术劳动者和底层体力劳动者之间的。

基于以上讨论,本轮互联网发展浪潮所带来的O2O服务业的发展,实际上将鸿沟两端的劳动力群体纳入一个共同的场域当中。那么这究竟是一次在劳动领域消弭“数字鸿沟”的机遇,还是仍然会作为延续与固化传统不平等结构(劳动分工、劳动力市场结构等)的过程?其中,服务业工作的本质和过程会发生哪些改变?服务业劳动者如何应对这些变迁?本文将试图通过细致呈现一家以家政为核心业务的O2O企业及其劳动者劳动的案例来进行初步诠释与分析*本文的资料主要来源于X互联网家政公司,该公司总部位于北京,且已经在全国进行网络布局,截至2017年年中已有家政工30万人,包括小时工、钟点工、月嫂、育儿嫂等工种,全部为女性。其中小时工是该公司初创时期即开始的主打项目,也是本文的主要关注人群。相关资料的获得主要通过与家政工的访谈、焦点小组和参与式观察等方法,文中涉及的公司名、被访者相关信息已根据学术规范做匿名化处理。。

二、研究述评与联合性分析框架

作为传统服务业的一种,家政工作由来已久,现代社会工业化急剧发展,双职工核心家庭成为主流,因而引发了工业化、城市化过程中对家务劳动外包的大量需求,家政工人、家政产业和家政中介组织也应运而生。2011年国际劳工大会通过的《家庭工人体面劳动公约》[8]将“家庭工作”定义为在或为一个住户或几个住户从事的工作;将“家庭工人”(或称家政工人,Domestic Worker)定义为在一种雇佣关系范围内从事家庭工作的任何人(男性或女性)。国际劳工组织希望通过此公约引发人们对于长期以来处于灰色地带的家政劳动者的关注,以及促进各成员国采取实质措施改善家政工的劳动条件和劳动待遇。

在中国,家政工一般包括保姆、月嫂、育儿嫂、小时工等工种,90%以上为女性,大部分来自欠发达地区的农村。事实上,由于家政工作在法律、伦理和劳动等方面的特殊性,使得其雇佣关系难以得到正式认定、劳动权益容易受到侵害,以及工作内容和工作标准的模糊性和私密性导致雇佣者和劳动者双方的矛盾多发等情况。家政工问题得到了学者们长期关注和讨论。综合来看,相关的研究可分为两个方面:劳动关系面向和劳动过程面向。

一般认为,劳动关系主要是指劳动过程中资本(管理方)、劳动者等行为主体之间的关系[9],更确切的定义是“劳动力使用者与劳动者在实现劳动的过程中所结成的一种社会经济利益关系”[9]。在这一概念下,在微观层面的研究问题主要关注劳动者与雇主之间以各种形式(法律文本、口头承诺)形成的确定、规范双方权利义务的关系以及由此引发的双方的博弈和冲突[10]。

劳动关系面向以讨论家政工与雇主之间雇佣关系为主线。在很多国家,家政工作为家庭中家务劳动的外来替代者,其劳动一般被视为“隐性的”和“非正式的”[11],在法律上不具备工业大生产框架下劳动的一般特点;同时,基于传统的家庭性别分工,女性被认为更适于从事与家务劳动相关的工作,底层女性在劳动力市场中“被排斥”[12]的地位也使其在某种程度上“被动”选择进入家务劳动领域,亦由于双重角色被要求兼顾家庭与工作,难以从事全职工作,因而大部分家政工很难与雇主或中介机构形成正式的雇佣关系。而缺乏法律契约对劳动者身份的确认和保护,又导致家政工难以享受到相关的劳动权益保障和福利待遇,例如工伤保险、医疗保险等,因此导致了家政工在劳动力市场中和社会结构中处于更加弱势的位置,劳动权益状况堪忧。

针对此种情况,国内相关研究主要从两个方面开展:一方面从法律角度论证家政工作作为一般劳动的正当性、合法性和特殊性,例如通过推动相关法律的调整从而为家政工提供基础劳动权益保障;另一方面则有学者从劳动力市场的结构出发,指出家政工作作为全球化中劳动领域非正规化、灵活化发展趋势的一部分,很难将其统合在传统生产制造业劳动范式内,因此提出在承认劳动雇佣契约的非正规化、灵活化将成为未来发展的趋势之一的前提下,讨论如何针对家政工作的特点从行业标准、权益保障等各具体方面给予此“边缘劳工群体”以实质性地支持和保障[12](P 316)。

劳动过程理论主要通过呈现生产场域中组织劳动的制度、机制和规范,劳动者的生产实践与过程,以及寓于其中的主体之间的互动与关系,探讨生产过程中资本与劳动者之间的控制与反抗问题[13]。在控制方面,相关研究指出了工业化过程中资本对劳动者控制策略的多样性,包括直接控制(去技术化)、责任自治(赋予劳动者一定决定权)以及更宏观意义上的结构控制(组织整体结构与环境的角度)[14][15](PP 77-78,106-108)[16](PP 110-131),同时也提出劳动者不是控制的被动承受者,而是具有主体性和主观意识的,因此劳动者对控制的回应包含了反抗与同意的双重选择[17]。

劳动过程研究视角被引入服务业和家政工研究中的时间较短,总体上依然延续该研究传统控制与反抗的主线,将相比较于传统制造业而言更具隐蔽性和私密性的家政等服务劳动所包含的微观控制策略、权力关系细致地呈现出来,指出由于服务对象的特殊性,在劳动过程中不仅是劳资二元互动,而是包含了消费者、中介机构等多元关系主体,因此劳动过程的控制和反抗具有一定程度的复杂性[18],特别是对于服务业来讲,性别化秩序是建构生产政体的重要基础,由此建构出多种类型的劳动过程和控制策略[19]。相关实证研究发现,饭店业服务者即使是在同一工作场域内,管理方通过将女性年龄感和家庭再生产相结合,形成了性别化年龄的控制策略,使同为女性的劳动者以工种和年龄分化为两类群体,总体上,以性别为基础形成“姐妹情谊”的可能性被以“姐妹分化”为结果的生产政体所代替。

在此基础上,学者们进一步反思劳动过程视角过于局限在阶级维度的分析,而忽视了家政劳动所具有的性别机制和情感劳动特质[20][21]。一方面由于劳动力市场的性别分工,使底层劳动女性不得不进入低技术、低薪酬、非正式的家政行业,揭示了劳动力市场的结构不仅涉及教育、阶层等传统维度,也同样受到性别的影响而形成不平等的分工结构;另一方面,家政培训过程中,管理者也利用女性劳动者在家庭中的“母职”角色,将其对家人的照顾性情感融入劳动中,从而通过对家政工身体、情感双方面的建构而达到满足被服务方需求的目的,也造成了劳动者主体性的缺失以及理性与情感的割裂[22][23]。特别是在新一轮以获取技能等级证书为目的的家政培训中,更进一步对家政工已有的性别角色认知进行重塑,以使其在知识结构和角色认知上更加符合消费者期待中的现代“母职”角色[22]。

综合以上回顾,劳动关系面向主要沿着家政劳动中显性的、法律制度意义上正式契约关系缺失的思路展开,在承认家政劳动灵活性、非正式趋势不可避免的基础上,希望透过突出家政劳动的特点来部分地改善劳动者的相关状况(包括工作权益状况和家庭再生产两个方面),因此这一面向的分析线索是有关劳动契约的灵活性问题。而劳动过程面向则主要关注微观层面主体间的互动,即控制与反抗问题,特别是性别视角和情感劳动概念的引入有利于呈现出家政劳动过程中多元主体参与和多重控制策略的特点,因此这一面向的分析线索在于对于控制策略的呈现和对劳动者主体性(反抗)的分析。

已有研究分别沿着以上两个面向将家政劳动进行了比较全面的呈现和分析,然而互联网技术深度嵌入到传统服务业的过程同时也伴随着强烈的改造与重塑动机。相关研究已经发现,互联网技术除了具有自身的文化特点外,也在与资本形成紧密的合作关系,从而在企业中进一步整合资本关注增长、速度、利润的运营策略,形成独特的企业文化和管理策略[6]。技术与资本结合的力量对于社会生活的全面影响已是当下的共识,而其对传统服务业的重新形塑也必将是深刻而全方位的。因此,在研究“互联网+”趋势下O2O家政服务业的变迁需要一个综合且全面的视角,基于已有的研究和实践层面的趋势,本研究提出采用劳动关系-劳动过程联合框架来展开后续的分析。这一方面是对互联网嵌入的深刻影响的回应,另一方面也是对既有研究中劳动关系和劳动过程研究视角相对独立、割裂状态的一种弥合努力。

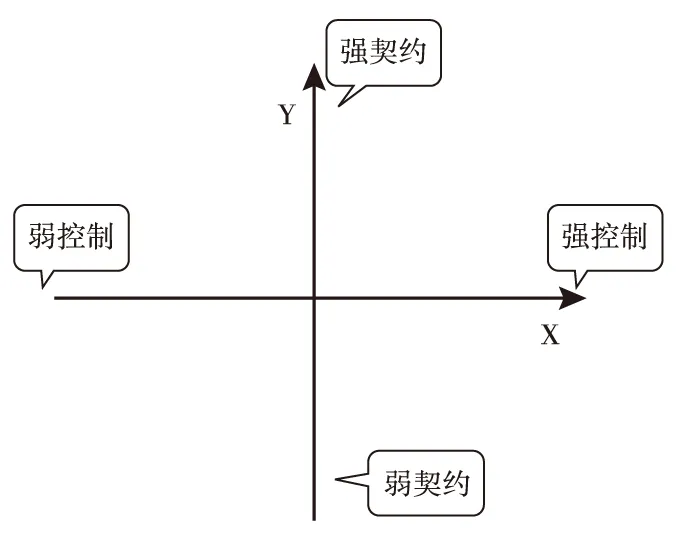

基于劳动关系市场化的情况,本研究框架在劳动关系方面主要考虑契约化的类型与程度,依次将契约化*这里的“契约化”的强弱是指与劳动者通过正式劳动合同建立起明确的雇佣关系,提供稳定的劳动环境和基本的劳动权益保障则为强契约,反之则为弱契约;控制程度的强弱则是指企业组织对劳动过程的管理策略和劳动者的自主性,企业对劳动过程的管理较为宽松、赋予劳动者较大自主性则为弱控制,反之则为强控制。设想为一个连续谱,以正式劳动合同约定的、稳定的劳动关系为一端,以临时的、非正式的劳动关系(包括兼职、劳务派遣、平台合作)为另一端,劳动过程方面则考察控制的类型与程度,也将其设想为一个连续谱,将赋予劳动者一定自主性的霸权生产政体作为一端,将严密监控、规范劳动者工作场域中行为的专制生产政体为另一端。将两个连续谱联合在一起形成一个由横竖两个坐标轴组成的四象限分析框架(见图1)。

注:X轴表示控制的程度由弱到强,Y轴表示契约的类型由弱到强。

图1劳动关系-劳动过程联合分析框架

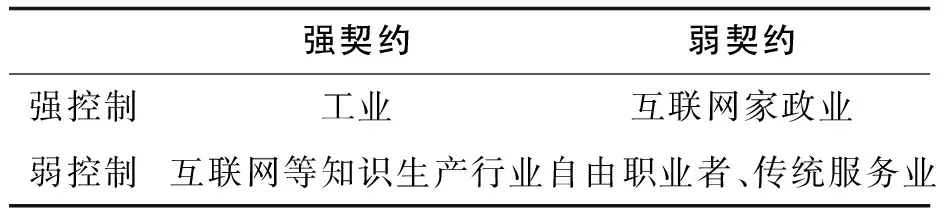

继而我们可以得到分析用工模式的四类理想类型:强契约-强控制型、强契约-弱控制型、弱契约-弱控制型、弱契约-强控制型。依据此分类实践中相应用工模式可分别归属于其中(见表1)。

表1 联合分析框架下的理想类型及其对应行业

表1以理想类型为准,分别列出了相关的典型用工模式。工业生产属于强契约-强控制的类型,工厂一般会与工厂签订劳动合同,并履行雇主的相关责任,同时对生产中的时间、空间、技术等细节都给出了具体的制度与规范,控制程度也比较严格;强契约-弱控制的典型代表则是互联网行业的精英技术人员,企业与他们签订条件优渥的劳动合同,为其提供各类支持和福利,同时赋予其较大的工作自主性,例如无固定工作时间、开放的办公场所、自由的发言等,期望以此来激励其创新;传统服务业、自由职业者以劳务派遣、口头承诺或无合同等方式组织劳动,与此同时管理层对其工作场所的监控也相对较弱;本研究所关注的O2O家政服务业就目前的情况看一般以劳务派遣或平台合作的方式形成劳动关系,但与此同时管理方给劳动者设立的制度与规则却显著增加,因此具备了成为第四类强控制-弱契约典型用工模式的主要特点。

本文将具体讨论O2O家政的相关用工模式形成的原因及其可能的影响。并在田野资料的探讨之上,着重讨论“数字鸿沟”在O2O家政业被建构的过程中是如何被处理的,是否有利于调整家政业内劳动关系和劳动过程中的不平等要素。同时,鉴于传统分析框架对性别视角的忽视,以及服务业、家政业以女性劳动者为主的特点,本文也将性别分析引入到具体的分析框架中来。

文中的田野资料主要来自于2016-2017年对X互联网家政公司家政工的参与式观察和深度访谈,同时作为比较,也访谈了部分实体门店的家政工和相关经营者。

三、强控制与弱契约:从联合性分析框架出发

本部分将利用已经建立起的联合性分析框架,从劳动场域的实践与发展趋势出发,呈现其在劳动关系和劳动过程双方面的变迁趋势和特点。

(一)O2O服务业的兴起

互联网技术自20世纪80年代在美国投入商业运营,而中国相关企业则在20世纪末才出现,主要由出国留学归来的精英技术人才创办,因此在互联网行业发展之初,技术与商业模式多为借鉴国外成熟企业而来,企业发展路径则与美国相关互联网企业一致,以融资、上市为主要目标。同时也部分保留了相关的互联网技术文化,在企业文化上多倾向于倡导平等、自由、创新的“工程师文化”,尊重员工、赋予其在劳动过程中更多的自主权。因此,在传统的互联网核心企业,我们能够看到其技术特性的体现:技术及其文化成为劳动者的一部分,以及企业部分地承认此种文化并据此建构企业文化和劳动过程,使互联网核心企业的工作相较于其他行业更加宽松、自由。

O2O服务业在中国的发展则发端于2008年全球性金融危机之后,传统PC端的业务与发展模式已然饱和,资本和企业都试图转型到移动互联网领域。渴望找到新一轮突破口的全球金融资本意识到智能移动终端的兴起与普及将有利于连接起线上与线下之间原有的割裂,从而创造更多利润点。在此趋势之下,众多互联网技术精英以“技术改变世界”的勇气试水改造传统服务业,认为这是互联网发展的下一个蓝海所在。

在美国,此方面最成功的商业模式属于高朋公司(Groupon),这家公司以经营网络团购实体店优惠券为主营业务,在美国迅速发展,成为移动互联网发展的一个标杆与传奇。中国O2O业务发展的思路也是以此为发端的,但由于此行业进入门槛较低又是资本投资热门,到了2010年已经形成了“百团大战”甚至“千团大战”的局面,竞争趋于白热化的结果是大批创业公司接连倒闭,但也有一部分企业延续此思路,转型到相关领域中去,寻找O2O领域的发展突破口。

延展业务线,利用国内劳动力比较丰富的资源使这类企业得以发展和生存下来,由此创业者和投资者的目标开始从单纯借鉴国外模式发展到开创符合本土需求的发展思路。O2O服务业中的家政企业即是在此浪潮中发展起来的。当然2015年国家层面对“互联网+”概念的肯定以及对互联网技术介入传统产业的推动为此次发展浪潮推波助澜,使之成为资本、政府、创业者各方追捧的热点。

也正是在这一背景下,很多原本在传统服务业从业的劳动者,甚至从事农业、工业生产的劳动者在这一时期被卷入到此番发展浪潮中,既收获着“弄潮儿”的喜悦,也付出了开拓者的代价。

(二)弱契约劳动关系的延续

根据已有研究,传统服务业的劳动者与企业间大多以劳务派遣、兼职工作等形式结成非正式劳动关系。以传统家政业为例,家政公司与家政工人之间的关系存在三种类型:中介制、会员制和员工制。中介制以单次交易为主,家政工人每成功获得一次服务机会向家政公司支付一定的中介费;会员制则由家政工每年向家政公司支付一次会费成为其会员,公司负责为其在此时间段内提供培训和工作机会,但客户直接向家政工人支付其劳动所得。员工制则是家政工作为公司的正式员工,签订劳动合同,但此类在家政业内数量极少[20]。因此,从劳动关系的角度,传统服务业中家政工人与企业之间的劳动关系本来就属于弱契约的类型。

那么以“技术改变世界”为己任的互联网技术和金融资本介入后,此种情况是否所有改变?

由于中国互联网行业的发展与国际金融资本的投资紧密相关,因此国际金融资本的倾向与原则深入影响到了公司的运营策略。其中一个重要的策略就是轻资产运营模式。所谓的轻资产运营模式是指企业主要将资金、关注点和相关资源放在其核心业务方(一般是产品的设计和研发)而将其他业务以外包形式发包给其他组织承担。轻资产战略被经济学界青睐已久,但一般主要应用于生产实物产品的行业,例如现在的快销服装业、智能手机等。传统互联网技术公司主要的业务是技术研发,技术人员是核心的资产,并无实物生产链条因而轻资产战略尚未显现,但反映在O2O服务业方面,其对轻资产战略的使用则主要体现在一线劳动者与公司之间关系的建构方面——将一线劳动者与公司之间建立正式劳动合同而成为正式员工定义为重资产战略,而通过劳务派遣、平台合作等形式将此类劳动者定义为公司非正式成员则被视为是轻资产战略。

对于O2O服务业的互联网企业来说,选择轻资产战略不仅降低了公司的人力风险与成本,而且能够博得资本的青睐和投资,一举两得。本研究中的家政公司正是采用了此种轻资产的战略,与家政工签订的是“信息服务协议”,将双方关系定义为信息合作而非雇佣关系。

当然,必须要承认的是互联网家政公司利用技术手段整合信息确实给劳动者带来了经济利益,以访谈中一位从传统家政门店转到互联网家政平台的小时工为例,由于订单数量显著增加,她的月收入从原来的2500元左右跃升到现在的4000-5000元,成为家庭的重要经济来源,而她还仅仅是X公司收入处于中游的小时工。在公司每个月好评率和收入的排行榜里,位居前几位的家政工收入都在10000元左右,这是传统家政公司劳动者难以企及的收入水平。因此,互联网家政企业在解决信息技术服务的可及性方面做出了一定的贡献,但在资本导向、竞争的压力和传统行业的惯性等各方作用之下尚未能对已有的劳动关系构成挑战,仍然延续了传统服务业非正式就业特点,与一线劳动者结成的是弱契约类型的劳动关系。

(三)强控制:互联网家政工的劳动过程

福柯(Michel Foucault)在《规训与惩罚》中曾详述边沁的环形监狱——一个全景敞开式建筑。由于其设计的特点,虽然监视是不连续的,但身在其中的犯人却会产生时时被监控与审查的意向,创造了一个独立于权力行使者的权力关系的机制[24](PP 224-233)。由此,福柯呈现了一个现代社会个体看似自由实际却被控制与监视的隐晦意涵。而网络社会概念的提出者卡斯特[1](P 195)则进一步指出,由于信息技术的引入,网络社会的监控将更加细密、严格。这些监控具体如何操作,已有研究并未给出线索。在O2O服务业中,资本和企业组织对劳动者管理控制策略则可以为此给出一个具体而细致的答案。

1.灵活用工的去灵活化

传统家政服务业灵活用工的特点主要表现在两个方面:一方面是指家政公司、雇主和家政工之间形成的非正式劳动关系,另一方面是指基于服务需求的多元性和劳动者以女性为主需兼顾工作和家庭的特点而形成的灵活工作时间。家政工既有可能选择在一年的某段时间不工作而照顾家庭,也可以选择只在一天的某个时间段内接单工作,这一点对于小时工工作来说表现得更为明显。

而在互联网家政行业,劳动者劳动时间的灵活性正在被“全职”工作所取代,从而形成了灵活用工的“去灵活化”现象。一方面企业通过培训、高薪酬等途径,吸纳大量来自于传统门店的小时工,小时工劳动者需向企业承诺每周6天,每天早8点到晚8点的服务时间段,企业同时规定了每月最低工时,劳动者只要完成此工时就能拿到由企业发放、具有一定竞争力的报酬,一般会比传统家政业高出30%甚至更多,而且订单越多、顾客的好评率越高,企业还会追加额外的奖励。另一方面企业通过技术匹配使小时工的服务时段基本被填满,从而形成了每周6天,每天至少8小时全职工作的小时工现象。

当企业用技术手段提升了消费需求数量时,需要有足够的劳动力资源来匹配这些需求,在劳动者数量缓慢增长的基础上,现有劳动者劳动时间的控制就成为应对这一挑战的重要基础。但小时工工作的“去灵活化”不仅意味着其服务时间的延长,同时也会影响其工作家庭之间的平衡和工作压力水平的变化。访谈中一位有两个孩子的家政大姐说道:

我家小孩在这边村里上小学3年级,我中午要回去给她做饭,一般我早上走时把饭用电饭锅做好,这样回家简单炒个菜就行了,很快。但是有时客户中午下单了也没取消,我没办法就得过去,小孩就只能给她点钱,让她自己在外面吃了。(X互联网家政公司小时工G姐访谈,2017年4月)

工作时间的去灵活化一方面对家政工的工作生活产生影响,同时也影响了一部分劳动者进入此领域,而宁可选择报酬稍差但时间更短或可灵活选择的工作。

在店面(指传统家政门店)找工作我们这都挺熟悉的。X互联网家政我担心它不踏实,这一家跑跑,那一家跑跑,没有稳定性。像我现在这个,上午干半天6个小时,一个月休4天。我到点就到她家去,她们家的活儿我都熟悉了,知道怎么干。要不我都不知道人家抹布干什么的,炒菜的油盐酱醋放哪儿了,吃什么口味儿,人家的习惯什么的都不知道,等你摸到了也到点儿了。每个家庭就是你再会干也是从零做起。(主要在传统门店工作也在X公司刚开始工作的S大姐访谈,2017年6月)

S大姐一家四口在北京,丈夫开出租车,两个孩子读大学,因此,她需要一定的个人时间,以应对家庭事务和与家人相处,因而X企业的小时工工作将对她家的模式造成较大影响。从S大姐的访谈中看,X互联网家政虽然能带来了更多经济收益,但是会使她的劳动效率有所下降,同时也需要付出更多时间,从而影响到她自己的家庭生活。因此,“去灵活化”趋势会使原本需要承担双重角色的家政女工面临选择,坚持原有家庭角色则无法进入收入更多的职位,选择收入更多的职位则需要调整家庭安排,从而也需面对更多挑战和矛盾。

2.强控制的建构:技术主导下劳动过程中的多元控制主体

劳动过程研究在讨论管理控制时主要涉及劳资二元互动,也即资本对劳动者的控制和劳动的反抗。而在传统家政工劳动过程的讨论中,虽然对消费者、中介机构等多元关系主体有所呈现,但主要关注点仍然聚焦于消费者(雇主)与家政工之间的互动关系,对多元主体的作用没有深入讨论。而在互联网家政工的劳动过程中,随着技术和资本对劳动过程的形塑,控制主体的多元性特点已然形成,具体表现在以下三个方面:

(1)作为一般控制主体的互联网家政企业

传统家政公司与家政工之间形成的是弱契约的中介合作关系,因此对劳动者的培训、劳动控制和评估都相对松散和弱化。而互联网家政企业则对劳动者展开了全方位的规制和形塑。

X家政公司为劳动者提供免费的入职培训,以统一的课程内容使劳动者达到企业制定的劳动标准,以方便劳动者顺利进入工作状态,并提供一定的生产资料,包括必需的手套、抹布、清洁剂和带有企业标识的统一工作服装等。在此基础上,企业还设计了相应的技能提升课程,并根据劳动者的实际表现为其提供进阶的技能培训和相应的职业等级。

同时,随着公司管理经验的积累,其管理策略呈现出越来越细致和严格的趋势。一方面表现为对劳动者与消费者沟通方式的明确规定,另一方面在严格控制劳动时间的基础上,还设计了服务地点GPS定位等规则,以应对“接私活”的可能性,进一步加强了劳动纪律的管理。特别是制定了相应的惩罚机制,主要以罚款为主。

公司的抽成和奖励都与好评率有关啊。有几个差评你的好评率下降了,那你每个小时的收入公司就要提钱了(抽成或罚款),下降到80%就100块钱提20块钱了。所以说我们怕差评呢,你一个月干得再多它就提到上千去了。(X家政公司家政工G姐访谈,2017年4月)

除了一般的违反劳动规范和用户差评所带来的罚款外,互联网家政企业还进一步利用惩罚机制达成管理的延伸。

(手机坏了)那天我的账都没结,那天账没结的话,过了晚上12点是要罚款的。当天账当天结,所以有时候客户忘了结账我们会催她,要不就被罚款。(X家政公司家政工G姐访谈,2017年4月)

除此之外,互联网家政企业还利用此机制将公司的营销功能加入进来,例如明确制定了劳动者向消费者推销周期订单的活动要求,如果家政工没有按照要求进行则会相应扣减劳动报酬。通过一系列的惩罚机制,互联网家政企业不仅建构了劳动规范,也使企业的负担进一步传递到家政工身上。

当然,互联网企业强势介入也有有利的一面。传统上,家政工作被认为是低社会地位、不稳定和低报酬的工种,这既是性别歧视的结果,也是职业歧视的根源。由于资本和技术精英的介入,这种现状开始有所改观。一方面,家政工通过互联网公司间接获得了更强的议价能力,以2017年年初为例,X公司单方面以短信和平台通知的方式将每小时的薪酬价格由25元上涨至30元且并没有大幅减少订单量,平台的劳动者由此收入再次有所提升;另一方面企业着力将家政工作专业化、职业化,塑造劳动者在清洁和家务方面的专家形象,当然主要是基于提升业务水准的考虑,但也同时具有市场教育的功能,让民众意识到家政工作的价值,尊重家政劳动者。这对性别歧视和职业歧视方面的影响值得进一步关注。

(2)以消费者为主导的技术设计

在传统家政公司消费者和家政工的联系方式是以电话和会面为主,主要以一对一的方式进行,双方在有限的时空下交换信息,达成协议。互联网家政公司则主要采用手机APP的方式建构消费者和家政工的信息交流,因此在双方的交流中技术设计具有重要的主导作用。

以X家政公司的APP为例,当消费者登录后首先要给出自己需要获得家政服务的大致地理位置和时间,之后系统根据以上信息给出可与之匹配的相关家政工人信息,包括工装照片、年龄、户籍地、服务经历和好评率,详细点击某个人,还可看到之前用户对她每次服务的文字评价以及该家政工的当周工作时间安排情况。

这里提到的评价既包括以星级方式出现的等级形式,也包括以文字方式出现的具体内容。对于用户来说,评价对于选择家政工具有十分重要的作用,公司也根据家政工得到的评价等级和次数来决定当月的奖惩额度。因此,在劳动过程中即使是原来只与用户短暂合作的小时工也需要谨小慎微地处理关系,不仅在劳动上全力投入,也需要揣摩用户的心理,留下良好印象,从而获得用户的好评。因此,总体来说家政工作情感劳动[22][23]的特征被加强了。一方面是拓展了情感劳动的领域,从原来只是有限的工种(例如月嫂、育儿嫂)扩展到几乎所有具备评价机制的工种;另一方面使情感劳动的促发机制多元化,传统家政业劳动者的情感劳动主要源于服务业自身的特性、为了工作完成营造关系,从而间接获利,而网络评价机制则为情感劳动设立了另一个目标,即通过与用户良好互动而获得好评,从中直接获得更好的报酬和更多的订单,从而使情感劳动的促发机制具有了直接、功利的特点。

消费者根据以上信息选择了某个家政工之后,会收到来自X公司的系统通知,告知正在联系家政工确认服务时间,确认后会再次收到系统信息告知和该家政工的个人联系方式。这一过程看上去是一个双方协商,双向选择的过程,但是在实际执行的过程中只保证了消费者的选择权,家政工的选择权一直处于被动的状态。

一开始我们还是可以选择是否接单的,但是后来那个“否”的按钮就不见了,等于客户下了单我就只能按“是”,有时候要是手机不在身上,消息看得晚了,还得被罚。(那如果时间不合适不想去怎么办呢?)那只能让客户取消,我们不能取消,时间不合适的话我们给客服打电话说我过不去时间来不及,客服就会说那你给客户打电话吧,让客户再给客服打电话取消,只有客户同意才能取消这单。

有一次那个小区保安规定保洁进入必须业主电话同意,我就给客户打了电话,结果客户说那么多人都没打过电话就你打电话了,然后就对我冷冰冰的,我就感觉不妙。结果果然给了我三个星,说我磨洋工。你说她家那么多活我都给她干了,她还说我磨洋工,感觉特别委屈。(为什么不向公司申诉呢?)没用,公司不听我们的,客户说什么就是什么,就是那样的。(X家政公司家政工G姐访谈,2017年4月)

而当用户的需求或公司的安排被拒绝时,也会有相应的直接惩罚机制。

取消单还要客户同意。所以说公司是把客户当作是最重的,客户说了算,取消一定要客户同意,他不同意就取消不了,单就一直在上面挂着,这个单没干还要倒扣钱。以前我们是不满意啊没时间啊还可以取消,现在就不行了,已经变了一年多了。(X家政公司家政工G姐访谈,2017年4月)

因此,互联网技术对家政服务业的改变不仅在于搭建起信息和资源、劳动力更精准匹配的平台,同时也赋予了消费者和劳动者不同的权利,建构了双方不对等的信息交流和合作关系。

与此同时,互联网技术的应用也改变了劳动者之间的关系。在田野中,我们没有观察到与饭店业劳动者相关的“姐妹分化”[19],但同样互联网家政工也没有形成“姐妹情谊”的基础。在传统门店时期,家政工在“等活儿”的过程中会形成一定的支持关系,包括家政工之间,也包括老师和家政工之间,这一过程有利于劳动者舒缓压力,排解情绪,形成支持网络;然而技术的使用,大大减少了劳动者之间见面的机会。

在您家做周期订单的这个人,我在网上看到过,知道但没见过,我们平时见不到面,培训时和领物料时也都见不到。只有有时候人家别墅打扫卫生需要的人多,公司才会安排我们附近的几个人一起,不过这种活儿不多。(X家政公司家政工F姐访谈,2017年8月)

X公司的家政工入职培训是统一安排,以入职时间为截点,之后是按照区域分配订单,因此即使在培训的几天中形成了初步关系,在后来的工作中也难以维持和起到应有的支持作用。家政工大部分时间只是通过电话与公司客服沟通,或者仅在APP上能看到自己区域内的劳动者,缺乏形成支持网络的基础,呈现一种“原子化”的状态,较之饭店业女性劳动者的“姐妹分化”[19]更进一步形成了“姐妹隔离”的状态。

有一次我手机坏了,(APP)里面所有的信息都没了,我借了别人的手机,我就没法和公司联系,也没法和她们联系。后来碰到一个跟我在一家干活的姐妹才给组长打电话,联系上了公司。(X家政公司家政工G姐访谈,2017年4月)

从G大姐的经历来看,仅有的APP上的关系也是非常脆弱和单薄的,主要依赖手机应用程序,一旦应用程序出问题则很难与其他劳动者和企业联系,因为大家的关系还未紧密到需要交换手机号码和其他社交软件账号的程度。

(3)作为劳动过程中密切监控者的用户

在家政服务业,用户或消费者从来都不是被动的服务者,而是一直作为劳动的监控者存在,只是在传统家政业中这一角色主要体现在家庭的私领域中。然而在互联网家政领域中,消费者的这一角色通过家政公司的平台运营策略被强调和凸显,并被整合到企业的管理控制和宣传推广策略中,从隐性的私领域被推到了显性的公共领域中,成为与企业共同承担管理控制的主体之一,消费者的角色也呈现出了多元化趋势。

平台运营的重点信息之一即是评价机制。消费者对服务实践的评价一方面使企业获得劳动者的具体工作质量信息,同时也成为持续吸引其他消费者的重要形式。当评价的对象为服务和劳动者时,其所涉及的过程则更为复杂。X公司为了更多好评率,将5星好评设定为给予劳动者奖励的基准,因此劳动者会向客户透露评价的机制,即一般所认定的服务很好而给4星的做法是不合适的,因为这样劳动者并不会得到奖励。由此又使得平台得以获得较高的好评率,从而进一步吸引其他消费者。在这个意义上,消费者在平台的生态圈中已经不是单纯的消费角色,而是具备了在平台上生产信息的角色,从而成了生产者。

平台运营模式扩大了消费者的监督作用,使劳动者处于更严密的监控当中。在此类模式中,评价机制当然是作为主要的监督机制之一,使得企业得以掌握劳动者所有服务的质量和反馈,但由于其同时涉及平台的宣传效果,因此需要在此基础上设计专门搜集负面评价的“神秘客户”的监控机制。

企业会邀请消费者填写服务质量反馈问卷,同时提供一定金额的代金券以提高问卷回收率。该问卷就劳动者的劳动时间、劳动规范、工作态度、服务效果等方方面面进行量化考核,同时保证该问卷的“匿名性”。但是由于企业的技术足以辨识出问卷中所反馈问题与特定劳动者的相关关系,因此会据此惩罚劳动者。

一位做小时工的家政工反复叮嘱:

最近你手机上有没有收到公司发的调查?收到的话别理他。我们有个人就因为客户说早走几分钟就被扣了50块钱,有抹布乱用也要扣50,什么都要扣钱。如果我们没有跟客户宣传可以做周期单又要扣钱。反正那个东西很麻烦,就别理它了。公司给的卷子都是有针对性的,都能够找到我们,他不会乱给的。(X家政公司家政工参与式观察资料,2017年4月)

3.家政劳动者的反抗策略

当然,控制的加强必然伴随着劳动者的反抗策略,访谈中主要发现了两个方面的线索。

第一种是用“用脚投票”。传统家政工的“用脚投票”[21]是指从用户家里辞工,在互联网家政领域除了以上意义之外,还包含从企业组织中退出的可能性。

我来北京10多年了,一开始做小生意,现在呀,生意越来越不好做,最近几年才开始做家政。2015年的时候就在X公司干过,后来因为身体原因辞职了,太累了,我得休息,否则身体垮了啥都白费。今年3月又开始干。(X家政公司家政工F姐访谈,2017年8月)

一位传统小型家政公司的经营者也对此有所观察:

他们去了(X公司)以后慢慢又回来了,因为他们在那边上户以后,上一次交一次钱,因为她上去客户不可能适合她,可能干三两天,但是那个钱已经交了。咱们的优势是下来以后,我还免费给你管一年,所以她慢慢还是回来。(Z家政公司经理访谈,2017年7月)

互联网家政公司在订单来源和数量方面较传统家政公司具有明显的优势,迅速吸引了一批家政劳动者,但是运营过程中较为严格的时间要求和议价机制等控制手段又迫使部分劳动者难以持久承受而选择退出。但是进入和退出都具有不稳定性的特征,劳动者在不断变化的工作环境下策略性地选取同意或抵抗的策略,因此也维持了家政业劳动者高流动性的行业特点。

第二种是建立在情感劳动基础上对用户的反控制。在前面的分析中已经提到了互联网家政劳动中情感劳动特性的增强,这种变化不仅给劳动者带来了劳动过程中的负担,也为其奠定了实施一定程度反抗策略的基础,即利用与用户的情感互动机制来争取一定的自主空间。例如向用户说明X公司好评机制的特点以便提高好评率以及向相熟的用户争取较为灵活的工作时间等。

X家政公司的G姐由于每天中午要赶回家给孩子做午饭,即使是提前做了一些准备工作,孩子的午餐时间仍然得不到保障,因此在一个用户家工作了一段时间后,她使用了两套方案来争取更多的午餐准备时间,第一个是早来早走,确保三个小时的服务时间不变;另一个是在取得用户的认可后,在家里孩子需要特殊关照的日子里,提出保质保量完成工作但提早走一会儿的要求。这两个方案的运用,使得G姐在企业去灵活化的工作安排下仍然能照顾到家庭,但G姐也承认无论是好评问题还是时间问题她都只向“好用户”提,也即与其情感互动中关系建立较好的那些用户。

通过实名、匿名的评价机制,X家政公司将用户整合到了企业对家政工的管理控制机制当中,从而使家政工在劳动过程中受到了来自企业和用户的双重监管,管理控制程度被大大加强,形成了一个较传统家政公司更加严密的管理控制体系。同时,家政劳动者在其中也并非全然处于被动的地位,她们的反抗策略包括退出机制和对情感劳动的利用,但这种个体化、弱势的反抗策略,显然难以与企业所建构的强有力的监控机制相抗衡。

通过对X家政公司家政工劳动关系和劳动过程的分析可以发现,在劳动关系方面,在金融资本轻资产战略和家政行业传统的双重作用下,互联网家政公司与家政工之间以“信息服务”的方式延续了非正式用工制度,双方形成的是弱契约类型的劳动关系模式;在劳动过程方面,由于互联网技术的引入,使得信息的匹配更加精准,对劳动者工作时间需求更高,企业最大限度地控制了劳动者的工作时间,导致了灵活用工的工作时间去灵活化的问题,同时通过企业、技术设计和消费者的合作,对劳动者的劳动过程展开了全方位的、严密的管理控制,更将消费者的角色扩展为消费、监控和生产等多个维度,从而形成了强控制的管控类型。因此,从劳动关系-劳动过程联合分析框架出发,本文称其为强控制弱契约类型的用工模式。

四、结论及讨论:数字鸿沟的隐性化

伴随着互联网技术对社会影响的加深,对数字鸿沟问题的讨论也日益深入,总体来看可以分为两个层次。数字鸿沟的第一个层次是指对互联网技术的使用在不同地区、阶层人群间的差异,也称可及性差异,这一问题随着互联网基础设施和智能手机的普及已有所缓和。第二个层次关注运用差异[25],提出行动者透过互联网的不同使用途径会造成结果差异,其中一个重要的方面是互联网红利差异,也即通过运用互联网所获得利益方面的差异。这实际上是将对数字鸿沟的讨论从技术的可及性问题转移到了所造成的不平等后果问题上。

那么,对于互联网家政领域的劳动者来说,数字鸿沟的情况是怎样的呢?

从本文第三部分的讨论来看,互联网家政领域的劳动者透过技术的使用和资源的整合,其收入有了一个较大幅度的提升,同时依靠互联网家政企业其议价能力也有所增强,因此可以说这部分劳动者借由技术已经获得了相当一部分的互联网红利。相较于早期经济地位较高的使用者以互联网积累资本而经济地位较低者主要用来娱乐的情况,底层劳动力市场能够参与到互联网资本的运作中并从中获得利益。在这个角度上,互联网家政业有利于数字鸿沟的弥合。

然而,对于互联网技术运用的结果差异并非仅有经济收益一个维度,还应该考察权利、地位、文化等要素。对于本文来说,主要关注劳动领域的状况。想要澄清互联网技术的加入对家政工等底层劳动者的影响,我们需要将其置于一个宏观的比较框架之中,也即在前文提到的劳动关系-劳动过程联合分析框架。

综合比较四类理想类型可以发现,除互联网家政外的其他三种用工模式中隐含着劳动关系与劳动过程特性之间的一致性,即控制的强度需要一定的契约强度作为基础,而互联网家政的弱契约-强控制用工模式则突破了这一规则,既保持了惯有的弱契约劳动关系,也建构了强控制的劳动过程。从这一角度,互联网家政业中的劳动者无论是相对于传统家政业劳动者亦或是其他产业中的劳动者,都处于更加被动和被规制的地位,从而形成了互联网技术运用的另一个层面的后果——互联网结构,即底层劳动者运用互联网技术后继续被固化在一个较低甚至更低的结构位置。同时,这一状况隐藏在显性的互联网红利获得背后,且将结构位置悬殊的两类主体(企业内的技术精英和家政工)置于同一组织之中,具有一定的内隐性特点,因此我们可以将互联网结构这一数字鸿沟的后果总结为数字鸿沟的隐性化。

当然,基于对传统研究框架的反思,也需要观照到家政劳动在微观层面的相应变化,包括“去灵活化”对女性劳动者双重角色的挑战以及由此产生的矛盾,也包括对家政劳动者“姐妹情谊”支持网络基础的破坏,进而形成了“姐妹隔离”的现实;还包括多元控制主体机制的形成所带来的变化的复杂性,例如互联网企业一方面使劳动者在收入和职业地位方面有所改善,有利于消除性别歧视和职业歧视,另一方面也使劳动者面临更严密的监控和更多劳动与情感付出的需求。这些看似相互冲突又共存互动的趋势提醒我们,家政劳动的影响不仅局限于劳动场域本身,而且会延续到劳动者、用户等各自的生活中去,并将两个领域紧密连接。而家政业对于劳动者来说也不仅是一种工作,更是其赖以生存的重要经济来源、生活意义和社会地位形成的重要基础。因此不仅需要纯粹的理论分析,更需要现实的人文关怀。劳动过程中的性别分析视角正是推动我们辨识多元影响、呈现复杂机制的良好助力。

今天,当“互联网+”的浪潮以横扫一切的气势扑面而来的时候,我们对这类强控制-弱契约用工模式的关注就显得更加必要。据此,我们将得以窥见未来工作变迁的可能方向,并深刻理解资本、技术对劳动的改变将要把劳动者带向何方。

[1][英]曼纽尔·卡斯特著,郑波、武炜译.网络星河:对互联网、商业和社会的反思[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[2]戴皖文.创意的商品化:台湾电脑动画劳工的再技术化[A].凯瑟琳·麦克切尔、文森特·莫斯可编,曹晋、罗真、林曦、罗冬妮译.信息社会的知识劳工[C].上海:上海译文出版社,2014.

[3][西班牙]佩雷·马西普、何塞普·路易斯·米柯.西班牙电视制作进入数字化:对新闻工作惯例、工作流程和编辑室组织的影响[A].凯瑟琳·麦克切尔、文森特·莫斯可编,曹晋、罗真、林曦、罗冬妮译.信息社会的知识劳工[C].上海:上海译文出版社,2014.

[4]邱林川.信息时代的世界工厂——新工人阶级的网络社会[M].桂林:广西师范大学出版社,2013.

[5]Gideon Kunda.EngineeringCulture:ControlandCommitmentinaHigh-TechCorporation[M].Philadelphia:Temple University Press,2006.

[6]佟新、梁萌.致富神话与技术符号秩序——论中国互联网企业的劳资关系[J],江苏社会科学,2015,(1).

[7]梁萌.知识劳动中的文化资本重塑——以E互联网公司为例[J].社会发展研究,2015,(1).

[8]ILO.Decent Work for Domestic Workers Convention 189 & Recommendation 201[EB/0L].http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_zh.pdf.2011.

[9]郭庆松.当代劳动关系理论及其最新发展[J].上海行政学院学报,2002,(2).

[10]常凯.劳动关系的集体化转型与政府劳工政策的完善[J].中国社会科学,2013,(6).

[11]金一虹.女性非正规就业:现状与对策[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2006,(1).

[12]郭慧敏.去工业化、边缘化、女性化和去权益化——一个家政工群体的权利伴生现象分析[A].社会性别与劳动权益[C].西安:西北工业大学出版社,2005.

[13][德]卡尔·马克思著,中共中央马克思 恩格斯 列宁 斯大林著作编译局译.资本论(第一卷)[M].北京:商务印书馆,2004.

[14][英]哈里·布雷弗曼著,方生等译.劳动与垄断资本——二十世纪中劳动的退化[M].北京:商务印书馆,1978.

[15]A.L.Friedman.IndustryandLabour[M].London:The Macmillan Press Ltd.,1977.

[16]Edwards,R..ContestedTerrain:TheTransformationoftheWorkplaceintheTwentiethCentury[M].New York:Basic Books,Inc..1979.

[17][美]迈克·布洛维著,林宗弘等译.制造甘愿——垄断资本主义劳动过程的历史变迁[M].台北:群学出版有限公司,2005.

[18]闻翔、周潇.西方劳动过程理论与中国经验:一个批判性的述评[J].中国社会科学,2007,(3).

[19]何明洁.劳动与姐妹分化——“和记”生产政体个案研究[J].社会学研究,2009,(2).

[20]马丹.北京市家政工研究[J].北京社会科学,2011,(2).

[21]苏熠慧.控制与抵抗:雇主与家政工在家务劳动过程中的博弈[J].社会,2011,(6).

[22]苏熠慧.育婴家政工情感劳动的性别化机制分析——以上海CX家政公司为例[J].妇女研究论丛,2016,(5).

[23]马冬玲.情感劳动——研究劳动性别分工的新视角[J].妇女研究论丛,2010,(3).

[24][美]米歇尔·福柯著,刘北成、杨远婴译.规训与惩罚[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[25]邱泽奇、张樹沁、刘世定、许英康.从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角[J].中国社会科学,2016,(10).

责任编辑:玉静

HardControlandSoftContract:DomesticLaborundertheInfluenceofInternet

LIANG Meng

(DepartmentofSocialWork,SchoolofHumanitiesandLaw,BeijingUniversityofCivilEngineeringandArchitecture,Beijing102616,China)

C913.2

A

1004-2563(2017)05-0047-13

梁萌(1981-),女,北京建筑大学文法学院社会工作系讲师。研究方向:劳动社会学、社会性别与发展。

本文为北京建筑大学科学研究基金资助项目“工业化到网络化:城市发展过程中的工作模式变迁研究”(项目批准号:KYJJ2017014)的阶段性研究成果。