资本控制与个体自主*

——对国内空姐情感劳动的实证研究

2017-10-10李晓菁刘爱玉

李晓菁 刘爱玉

(1.2.北京大学 社会学系,北京 100871)

资本控制与个体自主*

——对国内空姐情感劳动的实证研究

李晓菁1刘爱玉2

(1.2.北京大学 社会学系,北京 100871)

空姐;情感劳动;服务业;劳动控制

采用“劳动力—资本—消费者”三方关系的分析框架,基于对现有文献的梳理和对田野访谈材料的分析,文章以空姐的情感劳动为切入点,试图探讨劳动过程中的资方支配与劳方抗争。研究发现:航空公司以女性气质为标准选拔、培训空姐,并利用“真乘客”与“假乘客”对其劳动过程进行控制和监督,创造出一种资本的形式不在场但实则在场的“全景式”监督模式;乘客需求的差异性为空姐的自主情感劳动提供了客观可能性,表现在空姐借助自身女性特质和中国人际互动特性,灵活地对个体乘客投入情感并采用多样的反抗形式。本文认为,在服务业中,消费者与资本之间既有合谋又有分离,这一特点一方面形塑了资本对劳动控制的新特点,另一方面又为劳动者的个人自主提供了可能性。

KeyWords:female flight attendants;emotional labor;service industry;labour control

Abstract:Using “labor-capital-consumer” three-ways relationship as analytical framework,this study examines the emotional labor of female flight attendants based on reviews of existing literature and the findings from interviews in order to reveal the resistance of labor vs.control of capital.This study shows that airline companies select and train female flight attendants based on feminity and monitor their work by using “fake customers” as “real customers” creating a model of control of labour by capital without the presence of capital.Differences in customers’ demand make it possible for female flight attendants to apply emotional labor,who creatively interact with customers and find ways to resist control.This study argues that in service industry,customers and capital unite at some aspects but separate at other aspects.This phenomenon helps create new characteristics of capital control of labor,on one hand,and on the other,make it possible for laborers to exercise personal autonomy.

一、引论

劳动社会学起源于对传统制造业的研究,其核心是关注资本在生产过程中如何将劳动者的劳动能力转化为劳动以获取最大利润[1]。在后工业时代,经济方式从生产商品的经济转变为服务业经济,其中绝大多数服务型企业是情感密集型企业。较之传统制造业,服务业“工作的基本内容是人与人的交往,而不是人与机器的相互影响”[2],是一种与消费者面对面的、注重仪态与语言、情绪的行业。围绕支配与抗争,资本如何利用服务业的行业特点以实现对劳动力的支配和对剩余价值的最大化攫取、劳动力的抗争新模式成为服务业劳工研究的新特点。

本文在服务业“劳动力—资本—消费者”三者关系框架下试图对控制与反抗这一经典议题进行探究,关注资本控制劳动力的新特点以及面对资本和消费者的双重张力,劳动者的自主性如何体现、其认同和抗争模式如何等问题。基于对国内航空公司管理层和空姐的田野访谈资料,结合中国情境和社会转型,本文试图在“劳动力—资本—消费者”关系框架下探讨资本对劳动者的支配特点、劳动者在资本和消费者双重张力之下的规训与反抗。

二、情感劳动作为一种研究视角

(一)情感劳动研究的兴起

对情感劳动(emotional labor)的探讨与20世纪70年代末情感社会学的兴起有着密切关系[3][4]。情感劳动是由美国社会学家阿莉·R.霍赫希尔德(Arlie Russell Hochschild)在其1983年出版的《被管理的心:人类情感的商品化》一书中提出。霍赫希尔德通过对美国航空公司的空乘人员和收账员的实证研究,指出不同于传统制造业工人的脑力与体力劳动(空姐的脑力劳动主要体现在紧急降落或者突发意外时的应对策略,体力劳动主要体现在推餐车等),服务业劳动者还付出了“情感劳动”,即面对消费者时控制自己的面部表情以展示出微笑、殷勤与和善,从而成为劳动力的有效组成部分。情感劳动不仅意味着要求劳动者控制自己的情绪和心理状态,也包含为了让服务对象感到舒适满意而根据工作要求做出的情绪管理和微笑[5]。

在其研究中,霍赫希尔德根据接触频率、情感努力程度和雇主对情感劳动的监控等三个维度将不同职业分为低度情感劳动和高度情感劳动,服务性工作以及销售员等职业属于后者。为得到理想的深度表演效果、提供顾客满意的服务,资方会通过培训机构来制定“感觉规则”以指导和管理劳动者的情感劳动,最终把劳动者改造成“被管理的心灵”。而劳动者通过虚假的微笑、程序化的问候等个体行为进行反抗[5]。

“情感劳动”理论揭示了这样一种现象:伴随着从工业时代向服务业时代的转变,资本购买的不仅仅是劳动者的脑力和体力,劳动者的情感也被卷入到生产过程中。即在后工业时代,资本对生产力的入侵已然扩展到了过去属于劳动者私人领域的情感,劳动者的情感也被卷入生产过程,由此劳动者的异化和被剥削程度进一步加深。

(二)情感劳动的实证研究

霍赫希尔德对情感劳动的研究开启了劳动社会学对情感劳动的关注与讨论,已有研究多从性别视角、文化视角以及关系视角等维度进行一系列实证分析。

第一是性别视角。霍赫希尔德在《被管理的心》及其后续研究中,始终强调把性别视角引入情感劳动研究,强调性别意识和情感文化在情感劳动中的联系[5]以及女性在工作中“情感劳动”和家庭中“情感表演”之间的张力[6][7]。在商品化过程中,伴随着私人领域的工作化和情感生活的市场化(如心理咨询和临终关怀等),性别情感投入与情感劳动、社会地位之间的关联和张力也更突出与明显[8]。霍赫希尔德的学生詹妮弗·皮尔斯(Jennifer L.Pierce)通过对两家律师事务所的个案研究,进一步指出情感劳动的需求量存在性别差异,这种差异折射出社会中的性别关系,即劳动具有性别情感区分,且这种区分具有社会地位再生产功能——男性居于权力者位置,女性处于无权者位置[9]。这一结论佐证了霍赫希尔德的观点:情感劳动的重要性具有性别差异之首要原因在于女性比男性更缺乏地位、权力和物质资源[10]。这种性别化机制尤其在娱乐服务业的劳动主体规训过程中体现得更为明显,资本通过对女性劳动者外貌妆容和女性气质的强化,将女服务员调教成温顺形象[11]。

第二是文化视角。霍赫希尔德指出,社会的情感文化形塑了人们在不同类型情境中的体验和观念,每个具体情境都包括感受规则(feeling rules)和表达规则(display rules),前者规范个体如何体验和感受,后者规范个体如何在不同情境进行情感的表达[5]。而这两种规则都受框架规则(framing rules)的作用和影响,即文化对情境和社会角色的规范和期待作用[8]。通过对服务业的三方关系视角研究以探讨劳动场所之外其他因素如阶级、性别和文化对劳动关系结构的影响,使得具体的微观工作情境和宏观社会情境相结合,这共同构成了在后工业时代情感劳动的特性。

第三是关系视角。较之传统制造业,服务业有着自身的行业特点,即“劳动力—资本—消费者”三者互动关系、以“关系取向”为中心[12]以及“面对面、情境性”[2][13]等。对情感劳动的探讨需放置于服务业“劳动力—资本—消费者”关系中,并应以三角结构来剖析服务业的劳动过程、阶级关系和劳动情境文化。值得注意的是,服务业的劳动不仅开始卷入劳动者的情感,也逐渐运用劳动者的品味和劳动者的身体所体现出来的“符号”获得利润[14][15][16]。在具体的劳动过程中,情感劳动和审美劳动构成了服务业核心的劳动生产机制,这一生产微笑的过程中实际交织着权力、资本与性别的制约关系。在服务业“劳动力—资本—消费者”的三方关系中,资本通过对女性劳动者外貌、品味和表情以及情感投入的控制以满足消费者的需要,进而实现对劳动力的支配和剩余价值的最大化获取。

较之西方情感劳动研究中的性别文化作用,国内服务业的研究立足于中国情境,多集中在“底层服务业劳动者”和“边缘群体”。“打工妹”处于资本全球化、户籍制以及传统父权制三重张力下[17]。通过对家政工等服务业群体的研究,已有研究认为西方的情感劳动理论虽然具有一定的解释力,但是无法解释中国情境下“非正规就业”和“情感劳动”之间的相互作用模式;劳动者在工作场所之外的社会、文化身份对其劳动表现有着关键性的影响,而这些因素主要以“性别化年龄”带来的女性家庭角色和社会责任的差异体现在女性劳动者身上。户籍制度之下的“非正规就业”和传统父权制之下的“性别化年龄”,与资本的雇佣策略、支配策略相结合,从而进一步形塑了劳动者内部的身份差异性[4][13][18]。

总之,情感劳动的已有研究基本沿袭劳动社会学中支配与抗争的经典议题,认为在商业化过程中,劳动者的情感被纳入资本支配中,情感和脑力、体力一同创造着价值和剩余价值,是劳动者的自我异化过程[5][19]。虽然关于情感劳动的现有研究已取得诸多进展,但也应看到其不足之处。

第一,主体性不足。关于服务业劳工的已有研究在从“抽象的工人”向“具体的工人”[20]转变过程中,身份与文化的作用分析机制让劳动者的形象生动化和立体化,但主体性仍略显不足,其主要体现为:一是霍赫希尔德将空姐的抗争形式同质化为个体式和原子化形式的抗争类型[5],而未看到劳动者内部同时存在着互相支撑这一情境性的反抗类型。二是已有研究普遍强调劳动者的“情感表演”以及消费者对情感表达的高需求[21],这一分析将研究对象简单化和理性化处理——片面强调商业化对私人情感的入侵[22],而未注意到劳动者进入劳动过程前(或劳动过程中)的心态和动机,即劳动者存在自主地将私人情感带入劳动中的可能性;其暗含前提假设是劳动者和消费者都为理性化导向——消费者对劳动者情感投入有强烈需求,而劳动者面对消费者则进行“表情表演”。

第二,本土化不足。国内相关研究多借用西方劳动过程理论和情感劳动的批判分析框架,在中国社会转型这一宏观背景下,对西方已有分析框架不加批判地借鉴可能会使研究有所偏离本土情境。在服务业迅猛发展的当下中国,中国传统文化伦理、性别文化、职业特点和具体的劳动过程之间如何相互作用和彼此建构成为亟需回应和进一步探讨的问题。具体而言,资本如何利用性别文化对女性劳动者的具体劳动过程进行控制,消费者对女性劳动者在服务业中的情感和形象需求状况,劳动者如何利用中国传统文化特点对资本进行灵活的反抗以及转型社会中服务业的变化与张力,这一系列问题尚未得到解答。

三、研究方法与分析框架

(一)研究方法

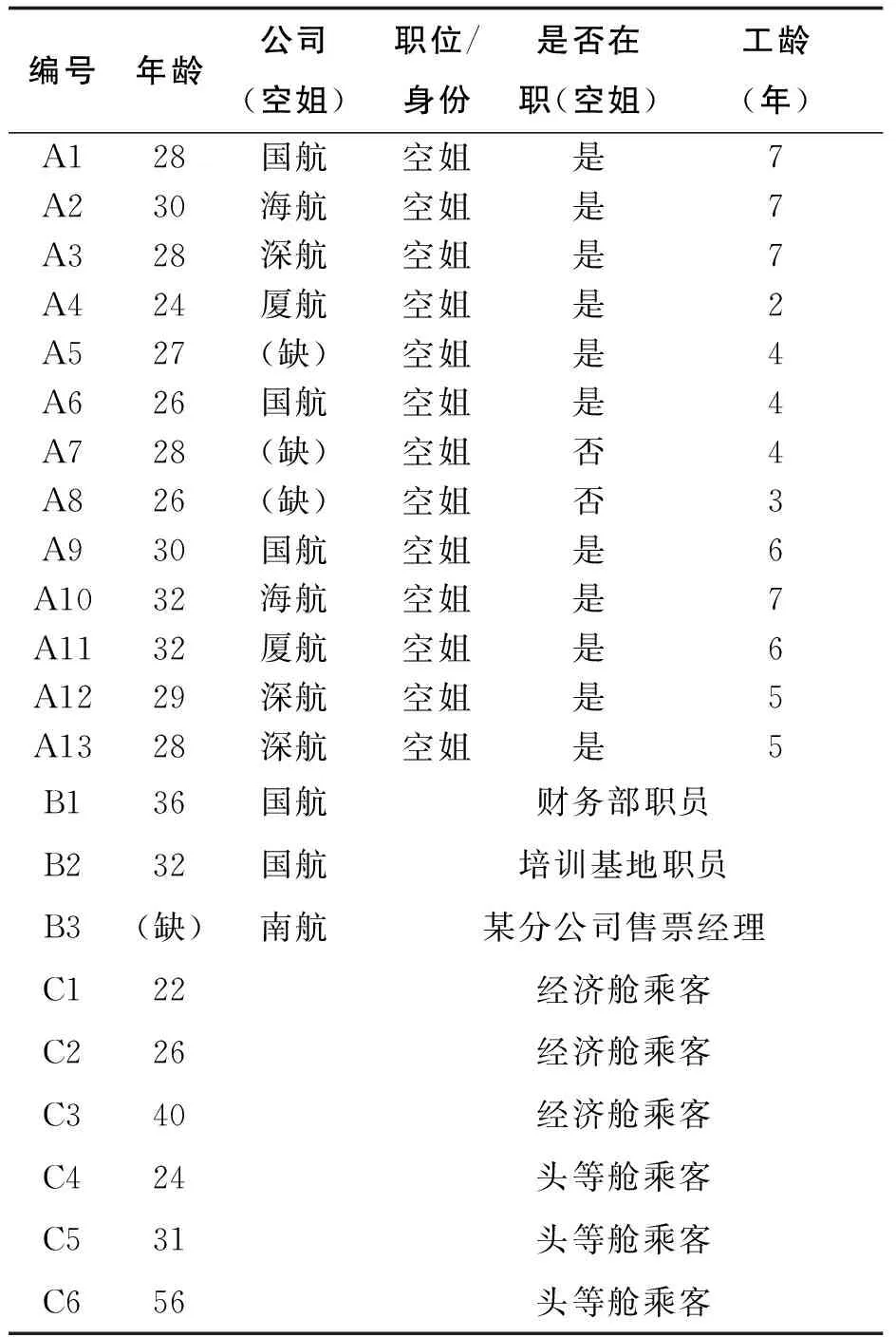

本文以国内航空公司空姐为研究对象,主要采用半结构式访谈和深度访谈法,于2016年对13名来自不同航空公司的空姐、3名航空公司管理人员以及6名乘客进行访谈,访谈对象基本情况如表1所示。

表1 访谈对象及基本特征

(二)分析框架

在霍赫希尔德看来,情感劳动是劳动者“管理自己的情绪以创造一个公众可以观察到的面部表情”[5]和“为了挣钱而出卖情感”[5],从而使劳动者的情感投入具有了经济价值[3][10]。基于已有研究,本文对情感劳动的定义有所拓展,认为情感劳动不仅是劳动者对自己面部表情的控制,还包括其对姿态、语气以及妆容的管理。

本文以情感劳动为切入点,基于对国内空姐劳动过程的实证研究,试图在“劳动力—资本—消费者”这一关系框架下,探讨航空公司如何利用乘客这一角色对劳动者进行选拔、监督和控制,以创造资本的形式不在场、但实则在场的“全景式”监督模式;而乘客需求的差异性为空姐的自主情感劳动提供了客观可能性,即空姐如何借助自身女性特质和中国人际互动特性,来自主投入情感并采用多样的反抗形式,从而展现劳动者在资本和消费者双重张力之下的规训与反抗。

四、情感劳动的纵深化控制

中国民航业成立于1949年,经历了一个从军事化到市场化的过程,纵观中国民航业市场化改革的历程,基本可分为四个阶段:高度集中的民航规制阶段(1949-1979年);探索发展阶段(1979-1986年);市场化改革探索阶段(1987-2001年)和深化改革及发展阶段(2002年至今)。在这一过程中,新中国的民航空乘业经历了从严格的政府集中管制到企业化与行政化相交织、再到全面市场化的阶段,从管理方式、资本组织形式,以及空乘员的招募标准、招募流程和工资制度等都有所体现。同时,较之世界民航史的发展历程,中国民航空乘史在初期具有强烈的政治意识形态色彩,但在市场化改革的一次次冲击下,其行政色彩逐渐淡化。

在民航业变革历程中,乘客身份与空姐职业地位也发生了变化。在计划经济时期,乘客主要居于较高的政治地位*计划经济时期的民航乘客多是局级以上干部,多数用于公务差旅;乘客购买机票不仅需要身份证,单位介绍信也是必备的购票凭证,故这一时期的乘客多具有较高的政治地位。,空姐实行秘密筛选以及首重政治身份。乘客的高社会阶层、乘飞机的高门槛、航线的稀缺性,使得坐飞机成为身份和地位的象征;加之空姐的秘密筛选及过程的严格性,也增加了这一职业神秘感,从而使其具有较高的职业声望[23]。

伴随着大型客机的引进和普及、航线快速延伸以及国民收入提高等客观原因,民航业乘客量大幅增加,尤其国家自2002年开始取消机票“禁折令”,实行由市场调控的灵活性价格政策,民航业进入了“折扣时代”;网络时代的到来使得电子客票业务在2003年全面推行,使得机票购买便利化;这一系列因素促使飞机出行普遍化,飞机这一客运业的“旧时王谢堂前燕”,现如今也“飞入寻常百姓家”,民航业和空姐这一职业的神秘性也在逐渐消失。

在这一市场化推进过程中,国内航空公司的竞争经历了从最初“纷纷打折”的价格竞争到服务质量差别化以获得竞争优势的过程,到现在处于各大航空公司服务已高度同质化阶段,三大航空公司(国航、东航和南航)在管理水平、创新能力、企业文化以及品牌传播等方面有相似性。“从购买机票、办理登记手续、乘机到达目的地,除了航空公司品牌、飞机涂装、空乘人员的服装不同之外,乘机人的飞行体验没有差别。”[24]B1是国航总部财务部的一名职员,他说:“航空业是资本密集型行业,是服务型行业。所以任何一个航空公司的产品没有太大区别,虽然说是提供特色服务,比如你有头等舱,那我也有咯,但头等舱服务都是近似相同的。所以基本上是同样东西在竞争。撇去一些小航空公司从内部降低成本来盈利,对三大航来说,在同行竞争里怎么脱颖而出、让乘客青睐,怎么让同样的东西变得不一样,就是看你服务有没有更留得住人的。”同质化竞争对航空公司提出了更高的挑战,即如何在服务同质化这一客观背景下给乘客留下深刻且舒适的飞行体验从而“留得住人”。对于不进行实体商品售卖的空姐而言,“留得住人的服务”是一种无形商品,或者销售自己的服务——“温婉的嗓音、时髦的装束和优美的姿态”[25];空姐的形象、仪态和表情在一定程度上就代表着航空公司的形象。为了打造企业形象、让服务“留得住人(乘客)”,航空公司对空姐的控制范畴并不仅仅停留在具体的劳动过程中,而是纵深化延伸至招聘和培训环节,无论是招聘时的“注重颜值”还是培训时的“情感控制”,资本均试图最大化利用性别文化与女性特征以获取利润最大化,即不仅仅要求将空姐的情感纳入资本控制,更要将空姐的外表、仪态等均纳入资本控制、为资本所用。

(一)招聘:打造高颜值服务团队

自20世纪90年代民航业市场化改革直至2002年实行彻底的政企分离以来,民航空乘业开始了职业化、专业化的发展。较之计划经济时期的政府管控,这一时期的航空公司面向全社会招聘空姐,并且对招聘标准、招聘人数以及选拔流程全权负责。为了提高公司对外形象,获得招聘自主权的航空公司对创建一支整齐划一、高颜值和年轻型空乘队伍达成高度共识。通过对国内三大航空公司空姐招聘信息的对比,笔者发现航空公司的招聘要求细致而严苛:年龄不能超过25周岁(研究生和资深空乘除外);身高在164公分到173公分之间;形象需要五官端正、身材匀称、动作协调、形象气质佳,甚至某航空公司对空姐牙齿都有明确规定——“牙齿整齐洁白,无明显缝隙或变色”。

A1在国航已有7年的飞行经历,她回忆自己在2010年参加国航社会招聘的面试过程时说道:“通知面试时候就告诉我们要画淡妆、最好职业装,而且不能穿丝袜、不能带美瞳,你头发还得扎起来,露出额头;你有刘海的话,面试老师还会过来掀开刘海看你整张脸是不是好看。”空姐招聘流程共有6项组成——体检、初试、英语口语考核、笔试、综合复试和政审,其中初试、英语口语考核和综合复试均为面试。A1和A2均提到“初试主要看脸型、皮肤、身高和体重,而且考官还让你展示最甜美的微笑”。在复试时,则是模拟与乘客纠纷场景以测试情绪控制能力和服务能力。有趣的是,虽然各航空公司都对空姐的颜值形象极为看重,但不同航空公司的脸型偏爱有着较大差异。

国航一般喜欢鹅蛋脸,比较端庄;南航喜欢圆脸,海航就喜欢大脸盘,据说老总信佛,终面时候是要有大师来看的……反正每个航空公司审美不一样,比如一群空姐穿着便装在一块吃饭,我基本一眼就能看出来是哪个航空公司的。(A5,27岁,空龄4年)

无论是对空姐脸型、仪态还是年龄的要求,都与航空公司的品牌形象构建密切相关:一支年轻有活力的队伍以提供高端、高效和具有专业素养的服务。对于服务业而言,员工形象不仅是品牌代表,更是公司产品内在价值的外在反映,因此公司会选择其惯习能和公司品牌形象相匹配的雇员,从而能迎合消费者的品味[14]。表面上,对空姐脸型、形象和妆容的整齐划一的高标准是航空公司品牌形象的必然要求,但背后是一种性别文化和性别不平等的再生产。具体而言,审美品味差异性所存在的文化类型掩饰了支配过程,这种“品牌文化”将经济优势转变为品味和风格中的支配与优势地位[26];服务业中对女性劳动者的仪态外表要求是资本和消费者合谋而成的“男性文化”,对女性的外表、服饰和妆容进行严格控制以体现男性文化所要求的“女性美”。空姐的服饰、妆容都受到公司管理层的形塑,航空公司运用空姐的品味和身体所体现出来的“符号”获得利润,这体现出劳动场所之外的其他因素如阶级、性别和文化对劳动关系结构的影响。

(二)培训:打造标准化”微笑”

同脑力和体力一样,未经培训的相貌和仪态仍是劳动者个人特质而无法被资本控制以获取利润,故在进入正式劳动场所之前,服务业(尤其高端服务业)中的劳动者需要一定的培训阶段,培训实则是在打造劳动者“驯化的身体”[27],将其身体最大化利用以创造利润。在服务业中,资本对劳动者的规训和控制,不仅仅需要他们身体的驯服,更需要他们的内心认同和情感投入[13]。2002年之后,国内空姐的入职培训完全由各家航空公司自行安排培训时间和进度。B2是中国国际航空公司培训基地的管理人员,她在访谈中提到国内航空公司的空姐培训情况:“不要以为过了面试就可以直接飞了,要想真正成为空姐,必须得通过入职培训才能签合同,通不过考核,那只能被遣退。”不同航空公司的培训时间有所差异,基本在半个月到三个月之间,小航空公司培训时间普遍较短,而三大航空公司培训时间较长。不同于20世纪八九十年代的公费培训,现行的空乘培训需要自己交钱(只有国航替空乘训练生负担一半培训费),费用在一万五(人民币)到两万元不等。这一高昂的培训费,在客观上促使“准空姐们”积极投入培训,参与航空公司安排的密集课程、力求达到公司要求以通过考核。空姐A5在面试约一个月后接到自己的培训通知,带着两万元培训费来到某航空公司培训基地接受为期三个月的“飞前培训”。

(培训)课程非常多,比如有安全演示、(客机)设备学习、服务技巧、化妆、礼仪和广播词,还有机上英语,这些会训练站姿,还有专门礼仪课程,每门课都要考核,不及格就收拾行李回家了。我印象最深的就是礼仪课,老师们会一直强调“你的笑容必须亲切甜美”,让我们每个人对着镜子一直练习怎么微笑,找到最美、最有表现力的弧度,一节课下来脸都要抽筋了,直接笑僵了。(A5,27岁,空龄4年)

表情与仪态的重要性不仅体现在课程的设置中,也体现在正式文本中。在访谈中,有几位空姐都提到一本教科书——《空乘礼仪教程》,这本书从如何选择话题、聊天时的仪态和表情甚至语速等各个方面都进行了详细的指导。

空姐在与旅客谈话时,语言表达应准确、语意完整、语声轻柔、语调亲切、语速适中。同时要照顾旅客的情绪和心情,不可自己滔滔不绝说个没完,也要给旅客留下说话的机会,做到互相的沟通。

在与旅客谈话中,要注意耐心听取旅客的讲话,对谈话的内容要做出积极的反应,以此来表现你的诚意,如点头、微笑或简单重复旅客的谈话内容。同时恰如其分的赞美是必不可少的,它能使交谈气氛更加轻松、友好。

话题的选择。首先要选择对方感兴趣的话题,比如与航空有关的话题,飞机飞多高,我们航班飞过的航线地标,在飞行中需注意的问题等。

——节选自《空乘礼仪教程》之《语言谈吐礼仪》

从培训课程的“微笑训练”到教科书中的话题选择、如何回应乘客,都是对空姐的服务进行标准化控制。正如罗宾·莱达(Robin Leidner)指出,在传统制造业模式向服务业模式的转变中,尽管是“劳动力—资本”的二元互动模式转变为“劳动力—资本—消费者”的三方复杂互动,但是资本依然沿用泰罗制这一工业时期的管理技术以约束各方的行为选择、降低服务业中的不确定性,增强资本对劳动过程和劳动力的控制[28]。空姐的妆容培训也一同构成了这一标准化控制的重要内容,“东航空姐教你盘发”“国航空姐手把手教你系丝巾”“空姐梳斜分发髻”等教学视频高居空姐相关网站(如《空姐网》)的热搜榜,以打造一种标准化的妆容形象。

在培训中,航空公司不仅从表情管理、仪态展现和妆容等技巧维度对“准空姐”进行控制,更从感情调动等方面来促使她们对这一行业自我认同感的产生,从而达到对其精神和情感的控制。培训中采用较多的方式是讲授相关飞行故事和播放纪录片,纪录片是“准空姐们”在密集且枯燥的培训课中最爱的环节之一。A6从事空姐行业已有四年,至今对自己在培训中看过的纪录片印象深刻,她说道:“直到培训时候我才开始对空乘这份职业有了新认识,我们那时候上课会看很多空难片嘛,看得很害怕,你想这是九死一生啊,在天上不接地气、前不着村后不着店,不比地面上的,一出事儿基本就没救了……这时候就认识到这个职业的安全系数和要承担的责任感。”而空乘业发展史的纪录片,通过展示中国早期空姐对工作的热情投入、职业的高端与神秘感等方面,来提高“准空姐们”对这份职业的认同感。

不同于霍赫希尔德仅从“微笑”为代表的面部表情关注服务业劳动者的情感控制和情感投入,伴随着市场化的逐步深入,资本对劳动者情感劳动的要求更拓展至与消费者互动时的姿态、语气和妆容打扮等方面,正如空姐A4指出:“你只要乘坐我们(公司)的航班,你随便看,任何一个空姐送餐和服务时不仅微笑,还得身体前倾地看你眼睛,来表达(对乘客的)尊重。”因此,情感劳动不仅只包括表情控制,也包括衣着妆容、言谈仪态等一系列对情感的控制与表达。

(三)监督:“真乘客”与“假乘客”

劳动控制的重要且直接表现就是资本对工人的直接控制,即监督不得旷工和保证生产效率等[29]。传统制造业以“计件制”为代表的产品数量来判断工人的生产效率和分辨其是否完成工作,对于不生产物质商品的服务业而言,只能通过制造服务以让消费者满意这一标准来判断[5]。在从“劳动力—资本”双方互动模式到“劳动力—资本—消费者”三方互动模式的转变中,消费者这一中间角色的加入与服务业不生产物质商品这一特点相结合,促使服务业劳动过程产生了新的监督方式——消费者监督。就民航空乘业而言,航空公司主要对空姐劳动过程的监督采用两种方式——“假乘客”监督和“真乘客”监督。

“假乘客”被空姐们戏称为“便衣”;他们主要来自航空公司管理部门员工,多选择经济舱对空姐的服务进行直接监管。航空公司主要通过“假乘客”抽查航班对空姐飞行过程中的服务实行监督。在访谈中,几位空姐都提及对“假乘客”的印象:“要么最早登机观察你对别人的服务态度,要么最晚登机来检测你对他(她)的服务态度”(空姐A6);“座位经常是最前排和最后排,因为最后排方便听茶水间空姐们的吐槽和观察客舱服务”(空姐A7)。在登机和座位特征之外,“假乘客”的行为特征也较为明显。做为一名已有三年飞行经历的空姐A8说道:“这些人好判断啊,上飞机后一直扭头注意我们服务的,基本上就得多留点心。”“假乘客”对于空姐在飞行过程中的劳动投入和服务状态具有一定的监督和控制作用,“遇到那种特别能较真儿的乘客的时候,觉得挺烦的时候,就心理暗示自己——万一是公司的人呢?万一我被查到呢?”(空姐A8)在这种心理下,空姐就会调动自己的情绪和表情,打起精神来应对乘客的要求,笑脸相迎、温柔问答以避免被“假乘客”记录在档。

与“假乘客”相对应的,便是“真乘客”的监督。“真乘客”并不意味着乘客与航空公司的无联系,而是呈现“资本—消费者”的两方合谋,尤其以“社会监督员”这一角色最为典型。伴随着国内航空公司逐渐与国际民航业接轨,Skytrax星级航空评价体系*Skytrax是全球民航业的权威顾问公司,以每年度的全球最佳航空公司排行而著称;其主要针对航空公司的服务意见进行问卷调查,主要测评内容包括最佳航空公司、拥有最佳空中服务员、最佳空中酒廊和最佳空中娱乐等;基于测评得分对航空公司进行五星级、四星级等排名。参见http://www.airlinequality.com。开始进驻中国民航业,各个航空公司开始对“社会监督员”进行私下聘请甚至公开社会招聘。“社会监督员”主要来自于和航空公司有密切业务关系的政府机关、民间团体和企事业单位,他们有义务对飞行中的服务问题进行反馈并会被邀请参与航空公司定期举行的联络会议。这一系列制度使得“社会监督员”与航空公司的关系复杂化:一方面,他们与航空公司结为同盟,帮助航空公司对空姐进行监督和控制从而产生利润;另一方面,这些“社会监督员”无形中成为资本的“免费劳动力”,节省了航空公司对监督环节的成本投入。

总之,“假乘客”和乘客监督这两种对空姐劳动过程的监督方式,实则是资本在场和资本不在场的监督类型。这两种监督方式存在且有效的原因就在于消费者这一角色,消费者让资本的间接在场和监督得以可能。正如乔治·瑞泽尔(George Ritzer)指出,服务业中的劳动关系不再局限于劳动者和资本家之间,“劳动力—资本—消费者”三者间的多重文化使三方关系处于复杂的变动之中[12],消费者与资本的合谋加剧了对劳动力的剥削。

五、情感劳动的自主性

在“劳动力—资本—消费者”三方关系框架下,消费者的形象具有复杂性,其对劳动者的服务要求具有多样性,从而为劳动者的个人自主提供了客观可能性。情感的难以量化、难以标准化这两个特性注定了航空公司对空姐情感劳动的监督和控制具有局限性,同时,未被标准化的乘客对于空姐的服务需求存在差异、甚至并不看重空姐的情感投入,这些因素为空姐在劳动过程中的个人自主提供了客观可能性。空姐的个人自主包括与乘客互动中的自我情感投入以及反抗这两种形式,其中反抗存在个体性的灵活反抗和群体性的互助反抗两种类型。

(一)乘机需求的多样性

无论是霍赫希尔德笔下对空姐有着高度情感需求的“乘客”形象,或是其他学者[4][13][18]对服务业的实证研究中,消费者都以一种理性化、对情感有着强烈需求的形象存在;经验现实中的资方对消费者的预设也有相同之处,即消费者极为重视消费过程的愉悦感,劳动者的情感、仪态和外貌等可以令消费者“愉悦”。以民航业为例,航空公司对空姐一系列的培训和监督都是为了让其以“温婉的嗓音、时髦的装束和优美的姿态”[25]来服务乘客,提供给乘客愉悦的乘机体验从而获得固定的客源和获得利润。但是这样一种简单化、标准化的处理不禁让人存疑,实则抹去了个体的经验感与差异性。在服务业“劳动力—资本—消费者”三方关系中,资本通过培训、监督和奖惩制度等一系列方式将劳动力去人格化、标准化,但消费者未被全部标准化[25]。就民航业而言,乘客的乘机目的构成了对飞行过程中空姐服务需求的差异性。

乘客的乘机目的主要通过舱位级别得以体现。对经济舱乘客而言,价格是选择航班的主要考量因素,C1常年选择经济舱出行,被问及航班选择的原因时,她说:“我就是买便宜的、时间合适的,哪个航空公司我就不关心了,服务质量什么的我也没考虑过。因为感觉都差不多啊,反正睡一觉就到了。”只有在航班时间合适且价格相近时,服务质量才会被经济舱乘客列为考量因素之一。

在我看来,经济舱乘客一般都不会因为空姐不笑而找茬发火,但是会因为服务质量有意见。比如国内航班的经济舱毯子很少,要晚了那就没毯子了,这时候有人就会冲空姐发火,这跟延误一个样儿……跟老外比起来,其实中国人在乎的服务质量,更多的是物质,而不是精神层面的,所以,有人要毯子时候,你把最后一条(毯子)扔他身上,说不定这人就挺高兴。(C2,经济舱乘客)

作为一名经济舱乘客,C2认为关于航空公司的服务质量,乘客们更看重物质层面而非空姐的服务态度;在访谈中,这一观点也得到几位空姐(A1、A3等人)的认同,国内航班毛毯和枕头数量有限,不少乘客对毛毯和枕头存在需求,所以能否提供毛毯和枕头对乘客是否满意这次旅程具有重要作用。

而对于看似很注重服务的头等舱乘客而言,舒适宽敞的座椅、安静保密的环境以及快捷便利的登机流程则成为他们主要考虑因素。谈到航班和舱位选择时,头等舱乘客C4说道:“我坐头等舱就是因为座椅宽敞和舒服;对于服务我倒是无所谓的,只要别来打扰我就行。”在对头等舱乘客的访谈过程中,“不被打扰”是他们选择时的重要考量因素,甚至用“搭讪”一词来指称空姐主动与乘客聊天、互动这一行为。在“搭讪”一词的背后,不仅仅意味着头等舱乘客对空姐情感劳动的不重视,认为“空姐无非就是服务员负责端茶倒水而已,没别的功能了”(头等舱乘客C5);更是体现出一种反感情绪。

但这并非意味着所有乘客反感和排斥与空姐互动,“高颜值”“笑容甜美”的空姐成为乘客们互动的首选对象:“我每次会看脸的,比如这个空姐长得好看,就会和她说说话。”(经济舱乘客C3)尤其乘客数量少的头等舱为空姐与乘客的互动提供了客观条件:“有次我和我爸一起坐飞机,飞到一半,我爸把一空姐叫来说‘小姐,给我张纸,我要给你们写表扬信,服务挺好’。写完后,空姐就开始问我们行程安排什么的……有些人聊得好自然就会留联系方式了。”(头等舱乘客C6)

总之,作为未被标准化的乘客群体,其飞行目的具有多样性,对空姐的情感劳动需求也存在多元性和差异性。在“对情感劳动有着高需求”的乘客之外,还应关注这样一种现象的存在:伴随着飞机出行的普及,即便是头等舱、公务舱乘客,对空姐的情感劳动也不再是计划经济时代下“体验式”和“猎奇式”的强烈需求,而更加关注飞机出行带来的便捷性、廉价性或消费环境的隐秘性和舒适性,由此空姐是否投入情感和微笑服务不再是乘客的首要考量因素。这种需求多元化、未被标准化的乘客群体,为空姐在劳动过程中的自主性提供了可能性的空间。

(二)互动中的情感投入

培训期间的仪态、表情训练让“表演”得以可能,但这并非意味着所有空姐受到资本控制进行着表情表演和自我异化。本文认为,需要将空姐的情感劳动置于具体情境中进行分析,即哪些因素会促使空姐个人感情的自主投入。就空乘业而言,与乘客的具体互动成为促使其情感投入、发挥主体能动性的重要因素。

空姐会选择哪些乘客为其免费升舱可以说是对空姐和乘客良性互动的最好说明了。航空公司对免费升舱有着详细规定:只有当头等舱有剩余时,机票超售或持白金卡乘客才可按规定免费升舱,而空姐无权为乘客免费升舱。但是在具体飞行中存在着空姐自主为乘客免费升舱的现象。在访谈中,有位空姐(访谈对象A9)提到自己为乘客免费升舱的经历,说道:“其实两次都是因为乘客要求换位子,我记得有次是那个乘客一登机就帮别人放行李,还积极配合我们换座位,我就偷偷问他要不要换去头等舱了……其实算是对他的感谢,飞久了也就知道不是每个乘客都这么有素质、尊重我们的。”空姐A10指出,空姐私下给乘客升舱其实是有风险的,因为如果被航空公司知晓会对其处罚,但是“如果乘客态度很好又帮忙,我们也总是想表达歉意和感谢;而且我觉得这些主动帮忙的乘客,人也没想着说‘我要奔着升舱’所以才帮忙,升舱算是意外之喜吧。”尽管经济舱乘客人数多这一客观情况不利于空姐与乘客的互动,但是服务业这一“面对面”特点让互动得以可能。在互动这一具体情境中,当乘客或空姐不纯粹以目的理性为导向、把对方从群体性特征还原为具有个体性特征时,具体互动便得以开始,情感从而产生。

正如艾维尔德·E.拉兹(Aviad E.Raz)通过对日本企业员工情感劳动的质性研究发现不同于霍赫希尔德笔下的情感异化危机,日本劳动者不存在“表演自我”与“真实自我”之间的矛盾和张力[22],原因在于西方的情感劳动研究多从情感是由外部社会强加于个人,是一种自我控制的外在形式这一维度分析,从而会出现异化与虚伪等问题;但当文化融入人格结构中时,劳动者的衣着、语言和表情等都成为真实自我的表达,故不存在“表演”和异化[30]。无论空姐提到的对乘客的尊重还是感谢,二者都是对其所处情境文化的认可,从而体现在个体的工作动机和工作心态中,促成其积极情感的自主性表达。

(三)个体性的灵活反抗

服务业使得劳动者不得不与消费者有着频繁且具体的情境互动,其中既有前文中空姐与乘客彼此尊重的良性互动,也存在乘客的刁难和彼此冲突的情况。从笔者的经验材料来看,空姐的反抗主要存在两种类型:个体式灵活反抗与群体式互助反抗。

被乘客搭讪、索要电话或微信号是空姐们常处理的问题,“乘客是上帝”这一理念让空姐们不能直接拒绝乘客这一要求,因此发展出各种灵活回应方式——“我都会给个假号码(空姐A2)”“我直接给我爸的微信号(空姐A4)”或者没带手机(空姐A7和A9)等。此外,空姐也会和乘客“套近乎”以平息乘客的怒火、化解两者间矛盾,这主要体现为空姐在处理与乘客的矛盾时,对乘客的称呼多从不夹带感情色彩的“先生/女士”自动切换为“大哥/姐/阿姨”等这类具有拟亲属化的称呼。这一方式不同于西方,具有中国社会的文化特点:空姐称呼乘客为“大哥”或“姐”,表面上是自降一级,给乘客“面子”以化解矛盾,但究其本质而言,是一种由工作关系向拟亲属关系和拟私人关系的转变,让乘客不再将其同质化为服务员,而是使其产生将心比心的同理心,从而进一步化解矛盾。作为一名有着5年空龄的资深空姐,A13回应道:“可能这乘客本来挺生气的,但你喊声‘大哥’,再道个歉,语气好点儿,也就差不多能解决了,当然这得是问题本来也不大的时候,这招管用。”

(四)群体性的互助反抗

当遇到乘客的故意刁难尤其是飞机延误时乘客的责骂,笑脸相迎、喊“哥”喊“姐”和赔礼道歉这一系列举动都无法化解矛盾时,空姐便不会再单独抗争,而是会与乘务组其他空姐或机长联合起来采用彼此互助的群体式反抗,这包括“弱者武器”式的群体反抗和直接的群体反抗。

茶水间是空姐们最常用来吐槽乘客的场所,某位不断按铃、挑剔飞机餐的头等舱乘客以及要求空姐帮忙放行李的年轻男乘客等,都会成为空姐们嘲笑的对象和吐槽的话题,在接下来面对乘客的“前台”服务时,她们保持客气而疏离的微笑,一回到茶水间这一“后台”,就开始起绰号和吐槽,这实则构成一种“弱者武器”式的反抗[17][31]。

“(航空)公司怕得罪乘客,影响公司形象,所以很多乘客也是抓住这点就不讲道理”(空姐A5),尤其是乘客将飞机延误的愤怒转嫁给空姐时,空姐便会联合乘务组或机长来维护自己的利益。“有次因为飞机维修导致航班延误两个钟头,一个中年男乘客从一登机就开始找茬,一直按铃又要报纸又要毛毯的,听说没有毛毯,直接指着我鼻子开始骂,特别难听,后来还要动手打人”,空姐A13说,“乘务长直接找机长商量,说这乘客‘扰乱机上秩序’,给这个乘客警告,他才消停了”。无论是空姐在茶水间对乘客的一起吐槽和起绰号,还是联合机长共同直面乘客以反抗,都完全不同于霍赫希尔德笔下“假笑”这一原子化的反抗方式,而呈现群体内部的互助反抗。

这类彼此互助、群体式的抗争方式依靠空姐们的彼此联合,而其联合的基础在于劳动场所之外、私人关系的建立。航空公司乘务组的固定搭班制度使空姐们的“姐妹情”得以建立,“我很多微信好友都是我们一起飞过的空姐,搭班久了感情很好,谁最近在北京就在群里喊一声,我们就约出来一起吃饭聊天”(空姐A10)。这类情感源于劳动过程之外非正式关系的亲密感[32],这种姐妹情反过来又成为空姐劳动过程中的情感纽带,使得她们面对乘客的互助式群体抗争得以可能。

总体而言,无论是劳动过程中空姐的个人情感投入,还是其对航空公司和乘客的反抗,空姐这一系列个人自主性和能动性说明了劳动者并非是一味接受资本安排的被动形象。但空姐的自主性不是完全自主,而是有限性自主。“劳动力—资本—消费者”三方互动关系为空姐的个人自主提供了客观可能性,但也产生了局限性:这三者之间的关系错综复杂,资本与消费者或合谋或对立,因此具体情境充满了不确定性,空姐只能根据具体情境及时且灵活地调整行动策略,从而在二者关系博弈中保有自己的利益。

六、结论和讨论

支配和抗争是劳动社会学的经典议题,诸多学者对此进行了经典探讨和解释,无论是哈里·布雷弗曼(Hary Braverman)提出资本通过大规模生产让劳动过程中概念与执行分离从而达到对劳动者的控制[33],或是迈克尔·布洛维(M.Burawoy)在此基础上进一步将工人主体性带回分析的中心,提出“赶工游戏”以制造同意从而劳动者积极参与劳动过程中[34],这对于解释资本如何将劳动力转化为可控制的劳动具有重要意义,但是也应注意到,这种基于传统制造业“劳动力—资本”的二元关系框架进行的解释,并不能完全适用于加入消费者这一角色后“劳动力—资本—消费者”三方互动关系的服务业劳动特征。对生产服务而非物质性产品的空乘业而言,航空公司通过培训、监管等手段将空姐自我商品化,将服务销售给乘客以令其满意,从而保证客源、获得利润。但乘客(或消费者)对于“劳动力—资本”二重张力关系扮演的角色和性质具有复杂性,需要放置于具体情境中进行分析与探讨。本文认为,乘客与资本之间既有合谋又有分离,这一特点一方面形塑了资本对空姐劳动控制的新特点,另一方面,又为空姐劳动过程中的个人自主提供了可能性。

乘客对空姐劳动支配的作用主要体现在控制和监督两方面。对空姐的控制并不仅仅局限于劳动过程,而是进一步纵深化延伸至选拔和培训环节。高颜值、好身材以及重视仪态等,这一系列选拔要求是航空公司为迎合乘客的审美需求而设定,而飞行过程中空姐的穿着和微笑服务等则是航空公司为了给乘客提供愉悦且舒适的旅程。随着市场化的逐步推进,航空公司对空姐的情感控制不仅仅局限于表情控制[5],而进一步拓展至对姿态、语气和妆容打扮等方面的控制,因此,本文认为情感劳动不仅包括表情控制,也包括衣着妆容、言谈仪态等一系列对情感的控制与表达。就其策略而言,航空公司利用女性气质、性别文化以对空姐进行控制,即审美劳动[14]和情感劳动的相结合以控制劳动者在劳动过程中的劳动投入以获得利润最大化。在市场化更加纵深化入侵的服务业中,不仅劳动者的脑力、体力和情感被纳入劳动过程中,其外表、审美等个人特征也被纳入其中,并且脑体力劳动、情感劳动和审美劳动并不是彼此孤立,而是在服务业中同时并存。这意味着较之传统工业中资本对劳动者的脑力和体力控制,服务业的劳动控制范围更广,对个体私人领域入侵程度更深。新的监督方式加强了资本对劳动过程的直接控制。就民航业而言,航空公司安排的“假乘客”和社会调查员为代表的“真乘客”,制造出形式上资本不在场,但实则资本无处不在、“全景式”的监督模式。这种监督模式在一定程度上将消费者和劳动者形塑为两大彼此对立的主体,消费者与资方合谋构成且加强了对劳动力的剥削。

作为未被标准化的消费者,其角色具有复杂性和不确定性。就空乘业而言,不仅是年龄、性别、社会地位或者学历等因素的差异性,消费心态和动机的差异性是其不确定性的重要体现。就民航业而言,乘客乘机的动机和心态不同,构成了乘客对空姐情感劳动的需求具有差异性,这为空姐的自主提供了客观可能性。而空姐的个体自主包括两方面:一是在劳动过程中主动产生自己的个体情感,二是对资本和乘客进行抗争。与乘客的具体互动成为空姐个体情感产生的重要因素;在互动这一具体情境中,当乘客或空姐不纯粹以目的理性为导向、把对方从群体性特征还原为具有个体性特征时,具体互动便得以开始,情感从而产生。结合拉兹(2002)的分析,当劳动者对其所处的情境文化产生认可时,便不存在“表演自我”和“真实自我”的张力与矛盾,而是呈现为情感的自主性表达。

在服务业中,并不仅有劳动者对资本的反抗,也有对与资本合谋的消费者群体的反抗。本文基于国内空姐的经验研究,对霍赫希尔德空姐抗争方式的研究推进有二:一是就个体式灵活反抗而言,空姐不仅以“假笑”表达对资本和乘客的抗争,并且会灵活地规避矛盾、化解矛盾。这主要体现在空姐利用自身女性特点以及“哥”或“姐”等拟亲属化称呼将工作关系情境转化为私人关系情境,以此化解与乘客之间的冲突;这一抗争方式实则体现了中国社会之特点,即差序格局中的“公”与“私”并无绝对之分,而是具有伸缩性和情境性,因此当空姐以“哥”“姐”等具有尊敬性质的拟亲属称呼乘客时,二者之间产生了具体关系之假象,乘客由“己”出发、将心比心,进而矛盾也解决多半。本文对已有研究的第二点推进体现为,空姐不仅只有原子化反抗方式[5],并且存在群体式互助反抗。这类彼此互助、群体式的抗争方式之基础在于空姐间非正式关系的存在,对于实行固定搭班制的空姐们而言,乘务长不仅是科层制下的管理者,也是有着“姐妹情”的大姐。无论是个人式反抗还是群体互助式反抗,无论是给乘客起绰号和吐槽这一日常生活中的隐性反抗,还是借用公司规定与乘客当面对峙这一显性反抗,都展现出空姐并非是一味接受资本控制的被动形象,而是灵活借用女性特质和中国社会伦理等以进行多类型的反抗。

虽然空姐的自主性在个人情感投入和抗争中得以体现,但这是一种有限的自主性,它存在于“资本—消费者”的二重张力之下。当每天密集的劳动强度、私人休闲与情感的匮乏被时间因素给与延伸,并与日常而琐碎的制度要求、乘客的刁难等因素相结合时,空乘这一职业曾经被赋予的神圣性和神秘性逐渐消失:蓝天不再是自由与梦想的代名词,而是一种束缚和压力。在去技术化、自主时间大大减少的劳动过程中,劳动者逐渐从“为梦想而工作”变成“为工作而工作”“为赚钱而工作”。因此就服务业而言,由于劳动时间、劳动强度以及性别文化作用,女性劳动者的工作动机呈现为一种动态变化,由此对其在劳动过程中的情感投入和反抗类型产生影响。情感的自然唤起与投入,是劳动者的主体性的展现,而其仍处在资本与支配的枷锁中,如何动态地展现以及处理这其中的矛盾与张力,成为可继续探讨的方向。

总之,关于劳动者自主性问题的探讨,不能仅仅局限于关注劳动者在劳动过程中是否有投入脑力和体力劳动、投入情感劳动或者审美劳动,否则只能是经验类型多样化的堆积,而对于理论的推进并无太多成效。因此应将对劳动者自主性这一问题置于社会构成和社会背景之中[35],应将社会情境和社会角色带入分析中,以超越已有的劳动过程理论分析框架。

[1][德]卡尔·马克思著,郭大力、王亚楠译.资本论[M].上海:上海三联书店,2009.

[2][美]贝尔,丹尼尔著,高銛、王宏周等译.后工业社会的来临[M].台北:桂冠图书股份有限公司,1995.

[3]郭景萍.西方情感社会学理论的发展脉络[J].社会,2007(5).

[4]马丹.私人生活的商品化:北京市家政工的劳动过程研究[D].北京大学博士论文,2012.

[5]Hochschild,Arlie Russell.TheManagedHeart:CommercializationofHumanFeeling[M].Berkeley/London:University of California Press,1983.

[6]Hochschild,Arlie Russell.TheSecondShift:WorkingParentsandtheRevolutionatHome[M].London:Viking,1989.

[7]Hochschild,Arlie Russell.TheTimeBind:WhenWorksBecomesHomeandHomeBecomesWork[M].New York:Metropolitan Books,1997.

[8]Hochschild,Arlie Russell.TheCommercializationofIntimateLife:NotesfromHomeandWork[M].Berkeley/London:University of California Press,2003.

[9]Jennifer L.Pierce.GenderTrials:EmotionalLivesinContemporaryLawFirms[M].Berkeley:University of California Press,1995.

[10][美]特纳,乔纳森、简·斯戴兹著,孙俊才、文军译.情感社会学[M].上海:上海人民出版社,2007.

[11]黄莺.服务业生产政治与劳动者道德生涯——基于S市夜总会“小妹”的民读志研究[D].华东师范大学硕士学位论文,2012.

[12]Ceorge Ritzer.Prosumer Capitalism[J].SociologicalQuarterly.2015,56(3).

[13]何明洁.劳动与姐妹分化——“和记”生产政体个案研究[J].社会学研究,2009,(2).

[14]Christine L.Williams & Catherine Connell.Looking Good and Sounding Right:Aesthestic Labor and Social Inequality in the Retail Industry[J].WorkandOccupations,2010,37(3).

[15]Elizabeth Wissinger.Managing the Semiotics of Skin Tone:Race and Aesthetic Labor in the Fashion Modeling Industry[J].EconomicandIndustrialDemocracy,2011,33(1).

[16]Karlsson J.C.Looking Good and Sounding Right:Aesthestic Labor[J].EconomicandIndustrialDemocracy,2012,33(1).

[17]潘毅著,任焰译.中国女工——新兴打工者主体的形成[M].九州出版社,2011.

[18]苏熠慧.控制与抵抗:雇主与家政工在家务劳动过程中的博弈[J].社会,2011,(6).

[19]淡卫军.情感,商业势力入侵的新对象——评霍赫希尔德《情感整饰:人类情感的商业化》一书[J].社会,2005,(2).

[20]沈原.社会转型与工人阶级的再形成[J].社会学研究,2006,(2).

[21]王宁.情感消费与情感产业——消费社会学研究系列之一[J].中山大学学报(社会科学版),2006,(6).

[22]Raz,Aviad E..EmotionsatWork:NormativeControl,Organizations,andCultureinJapanandAmerica[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,2002.

[23]刘爱玉.社会转型过程中的职业地位评价——以北大本科生调查为例[J].青年研究,2005,(4).

[24]江秀辉.中国民航运输业市场化改革的实证研究[D].吉林大学博士论文,2012.

[25][美]C.赖特·米尔斯著,周晓虹译.白领:美国的中产阶级[M].南京:南京大学出版社,2006.

[26]Bourdieu,P..Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste[J].JournalofExperimentalSocialPsychology,1984,(1).

[27][法]福柯,米歇尔.规训与惩罚:监狱的诞生[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[28]Robin Leidner.Fast Food,Fast Talk:Service Work and the Routinization of Everyday Life[M].Oakland California:University of California Press,1993.

[29]郑广怀、孙慧、万向东.从“赶工游戏”到“老板游戏”——非正式就业中的劳动控制[J].社会学研究,2015,(3).

[30]Ogasawara,Y.Review:Emotions at Work:Normative Control,Organizations,and Culture in Japan and America by Aviad E.Raz[J].ContemporarySociology,2003,32(2).

[31][美]詹姆斯·C.斯科特著,郑广怀等译.弱者的武器[M].上海:译林出版社,2007.

[32]Ashley Mears.Working for Free in the VIP:Relational Work and the Production of Consent[J].AmericanSociologicalReview,2015,80(6).

[33][美]哈里·布雷弗曼著,方生.朱基俊等译.劳动与垄断资本——二十世纪中劳动的退化[M].北京:商务印书馆,1979.

[34][美]迈克尔·布洛维著,李荣荣译,制造同意——垄断资本主义劳动过程的变迁[M].北京:商务印书馆,2008.

[35]成伯清.当代情感体制的社会学探析[J].中国社会科学,2017,(5).

责任编辑:玉静

CapitalControlandIndividualPersonalAutonomy:ChineseDomesticFemaleFlightAttendants’EmotionalLabor

LI Xiao-jing1LIU Ai-yu2

(1.2.DepartmentofSociology,PekingUniversity,Beijing100871,China)

C913.2

A

1004-2563(2017)05-0024-13

1.李晓菁(1989-),女,北京大学社会学系2016级博士研究生。研究方向:劳动社会学、教育社会学。2.刘爱玉(1964-),女,北京大学社会学系教授。研究方向:劳动社会学、经济社会学。

本文在笔者硕士论文的基础上修改完成,受到北京大学中国工人与劳动研究中心2016年度项目资助,感谢梁智源先生及其夫人为本研究提供的资金支持与佟新教授的项目帮助。