基于多元集成教学模式的高校创新创业能力提升探索实践

2017-09-30冯春花

冯春花

摘 要 本科生创新创业能力的培养对卓越教育目标的实现起到了关键性作用,对拓展大学生智能创新能力的培养具有不可忽视的作用。本文探讨了基于多元集成教学模式的课堂设计以达到提高学生智能创新能力的目标,并以上海理工大学开设的移动互联网与智能创新设计课程为例,利用移动互联网增强生生、师生互动交流,通过智能校园主题的创意比赛方式,不仅发挥了团队成员头脑风暴意识,而且提高了学生的创新意识和能力,为大学生未来创业创新发展模式提供必要的技能和知识储备。

关键词 多元教学模式 智能创新设计 本科教学 创新创业

中图分类号:G647.38 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2017.08.083

Exploratory Practice of Enhancing Innovation Ability Based on

Multivariate Integration Teaching Model

FENG Chunhua

(School of Mechanical Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093)

Abstract The innovation ability has become the necessary tool for achieving the goal of excellence education, which has the significant effect for cultivating intelligence innovative ability of college students. The paper discusses the approach for improving students' smart innovation ability through multivariate integration teaching model, and has been carried out in the courses of mobile Internet and intelligence innovative design in Shanghai University of science and technology. The use of mobile Internet enhances interaction between teachers and students, as well as improving students' innovation ability and brainstorming consciousness through creative competition under the theme of intelligent campus. The study and training will provide the necessary skills and knowledge reserves for college students' future to entrepreneurial innovation and development mode.

Keywords multivariate integration teaching; intelligent innovation design; undergraduate education; innovation and entrepreneurship

0 前言

隨着互联网技术的不断成熟,当前高校学生获取知识和信息的多元化,对高等教育传统教学方式提出了巨大的挑战。虽然已出现了如对分课堂、MOOC、微课、翻转课堂等[1-4]多种辅助教学模式,并已经在教学多样化和课外参考资料多形式方面取得了一定的效果,但是并未完全解决现代高等教育存在的学生学习主动性差、课堂参与度低、团队协作能力差、师生互动交流少等严重问题,寻求创新性方式用以解决高校教育存在的这些普遍现象是当前高校教育改革亟需解决的关键问题。要想逐步解决在互联网信息化时代高校教育存在的这些问题,不仅仅需要教师课堂形式的创新,而且需要通过科学方法提高学生对知识学习的积极和主动性,寻求我国高等教育教学改革的新思路。

传统教学课堂上,授课教师一般力求专业知识的完整详尽和讲解透彻,学生以被动接收知识为主,课后作业为辅,创新发挥的空间性较少,学生通过课堂所授知识基本框架、教学难点和重点的讲解,降低了课后作业和自学的难度。但也限制了学生主动性和创新性发挥的空间,因本科教学培养方案已定并所学课程较多,课后空余时间较少,学生对知识的消化和扩展性不足,容易产生为学分而死记硬背的现象。为解决此问题,必须充分利用课堂时间,争取重点知识当堂消化,授课教师首先角色转型,使得课堂内充分发挥教师和学生的互动性。

如何利用先进教学技术改进课堂教学模式是另外一个亟需解决的关键问题。相对而言,中青年教师对新事物接受程度较快,易实现教学改革,应成为主要的新技术和创新思路的应用对象。本文以“移动互联网和人工智能创新设计”课程新思路应用方法、应用对象、应用效果和下一步改进内容等分别进行详细介绍。

1 创新创业类课程在高校教育中的地位

创新创业类课程自从2009年在上海理工大学开设以来,课程内容和授课方式不断更新,教学任务逐步明确,授课对象更加广泛,已经在全校大一、大二和大三在校生中得到广泛认可,每年选课人数在300人以上,至少需开设三个班级,已经建立了完善的网站体系和评分系统。随着互联网技术的不断发展,PC互联网已日趋饱和,而移动互联网却以极快的扩展速度延伸,APP产品逐渐呈现多样化,基于APP技术与智能化数据挖据技术相关的创新创业项目越来越多,并在大学生创业创新团队中备受欢迎。endprint

智能创新设计是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。[5-8]移动互联网与人工智能创新设计相结合不仅能提高学生创新能力,而且对未来APP相关的创业项目提供基础技术,[9]移动互联网和人工智能创新设计课程面向的是全校所有专业的学生,组成的班级涉及如光电学院、机械、电子、计算机信息,甚至英语、管理等文科专业也积极选修这门课程,学生思维方式不同,通过协同合作的方式,发挥各自长处,形成头脑风暴智囊团,对于未来学生创新创业提供重要的技术支撑。

2 基于对分课堂+微课+MOOC的多元集成教学模式实施

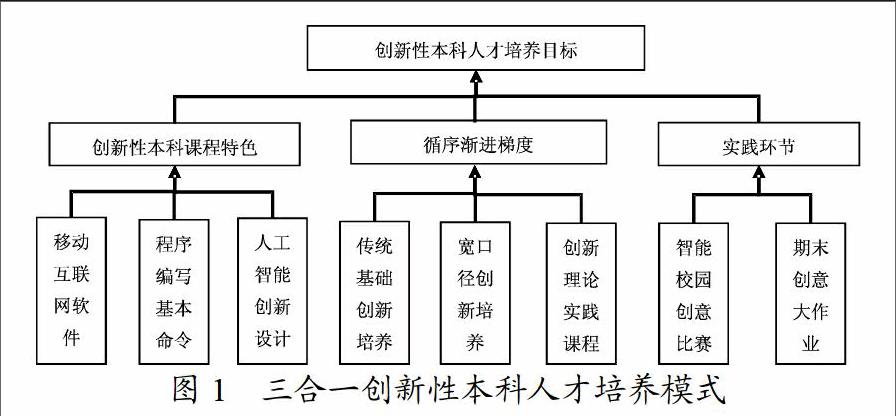

针对目前高校传统教学模式存在的问题,本文采用对分课堂+微课+MOOC的多元集成教学模式,基于创新性本科课程特色、循序渐进梯度和实践环节三大板块以及相对应的不同子板块提出了三合一创新性本科人才培养模式,如图1所示。

根据提出的三合一创新性本科人才培养模式,在“移动互联网和人工智能创新设计”课程中进行应用,后续介绍授课基本情况、课程设计、教师角色转型、评分标准的制订等具体实施方案。

2.1 授课基本情况

本门课程没有固定教材,上课学生需自备电脑,课堂以教和练的方式进行。以10周课时量为一个周期进行教学设计,每周一次课包括三个课时,面向的学生人数为90人。第一周,主要介绍移动互联网和人工智能创新设计这门课程的基本情况,教学目的和考核准则等。第二周和第三周主要学习后续所用知识的基础理论,JavaScript的基本操作。第四周开始实施对分课堂,一半时间教师授课,一半时间学生实际操作,并当堂完成所有学习程序,达到深化理解和当堂消化知识的目的。第七周以团队为基本单元进行创意比赛,以智能校园为主题,每组完成创意PPT制作,由五位学生和一位老师组成评委小组,学生评委分数占70%,老师评委分数占30%。第八周将前几周内容相串,学习AngularJS程序。第九周和第十周,学生完成一个完整的作品,包括程序编写,PPT制作,结果展示。

2.2 课堂设计

本门课程采用的对分课堂+微课+MOOC集成的方式,课堂中采用对分课堂的方式,课前和课后采用微课和MOOC的方式预习和巩固所学重点知识。对分课堂是复旦大学张学新教授提出来的一种创新性教学模式,将课堂一分为二,一半交给老师,另一半交给学生支配,教师角色由单一的授课转变为授课+引导的方式。微课是授课老师根据教学目标,针对课堂学时的有限性,一般在课外集中难以理解或者难以课堂完全消化的关键知识点所进行的一种教学方式,一般以视频播放格式放置于公共资源供学生随时观看,具有目标明确、针对性强和教学时间短的特点,是课外学习较好的工具。MOOC即大型开放式网络课程,具有工具资源多元化、课程易于使用、课程受众面广和课程参与自主性等特点,其适用范围较广,不同学科、地域的交流学习和特殊教育模式均可参与,如网络课程学习或教师培训等。但是如果完全采用MOOC学习的方式易出现中途辍学、半途而废等情况的出现。本课程结合现有各种先进教学模式的优点,以多元集成的方式进行新的教学模式探索。

2.3 教师角色转型

目前大多数课堂上,授课教师个人承担所有内容、解释、总结等,导致备课工作量大及个人身体承受过大压力,并且学生上课注意力分散,课堂枯燥无味,教学效果不佳。在本门课程的课堂上,教师只讲解精要内容,将课堂一半的时间留给学生当堂进行实践和知识消化,这样不仅减少备课量,而且使得学生充分利用课堂时间,提高学习效率,减少课余时间占有量。在此基础上,分组讨论时,授课老师只需观察不介入,讨论完成后教师提问并分析总结。教师角色转变为引导学生学习,从而提高主动性。

2.4 评分标准的制订

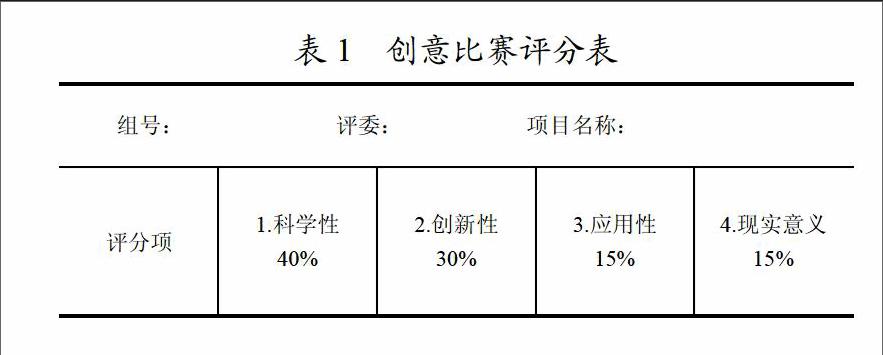

在第七周时进行以智能校园为主题创意比赛,团队成员自由组合,以PPT方式进行答辩,评分标准如表1所示。评委包括5个学生+1个老师,学生分值占70%,老师30%,设置评分项每项满分100分,75分起评,75~80有点符合,81~90比较符合,91~100十分符合,学生中去掉一个最高分,一个最低分。

表1 创意比赛评分表

期末大作业成绩占比:部分一:演示ppt占70%(15周答辩);部分二:word文档,mockplus界面及文件,做出的成品网站或APP一共占30%。答辩流程,各个小组按抽取到的序号上台进行答辩(共20组),要求其小组成员需全部站上讲台,由一位成员对自己小组所做的作业进行PPT演示。期末作业评分如表2所示,答辩时间为每组5分钟,尽量不要超出规定时间。评分细则,4位学生(50%)+老师(50%)。对部分一:评分项分为5项,如表2所示,每项满分100分,75分起评。优:91~100,良:81~90,中:75~80。各项得分比例:内容的完整性20%(小组成员,项目介绍,成果展示,总结展望等);产品的复杂性40%(APP功能设计的多少,界面的规划是否合理等);产品的可用性20%(APP的实用性,有无代码,是否可以投入实际使用等);产品的创新性10%(与当前市场上的APP相比有何创新之处等);答辩的整体给分10%(对答辩时间的掌握,答辩时思路是否清晰,内容是否合理,主次是否分明等)。每位评委的最终给分=完整性20%+复杂性40%+可用性20%+创新性10%+整体给分10%。最终成绩=4位评委的平均给分50%+老师给分50%。

表2 期末作业评分表

3 主动学习能力提升效果分析

為了激励学生创新能力,在课程开设第七周以团队为主,进行创新创意比赛,主要对象以与学生日常生活息息相关的校园生活智能化为目的。将90人班级分为18个团队,每个团队由组长负责,共同制作PPT并协作完成演讲,充分发挥头脑风暴的作用,学生在以下方面具有较大的创新性,如表3所示。

表3 创意比赛各组创意名称endprint

由表3中可以看到,学生团队创意各式各样,这充分说明了学生具有的创意智囊团,在展示环节,团队成员均积极参与,任务分配明确,组织条理性较好,稍微弱的学生可以在成绩较好同学的带领下充分发挥自己的优势,调动了学习的兴趣,团队成员之间相互学习,共同完成作品。这个过程也充分说明了本科教学过程作为授课和引导关键因素的教师在面对当前学生冷漠、兴趣缺乏、注意力不集中等问题的同时,更需要重视信息化下90后大学生具有的极大优势,如自信心强、信息接收能力强、资源丰富等,采用多元集成教学模式科学的引导并开发出他们的潜在创新性。本课程的实践结果充分显示了当代学生的智能创新能力和展示性强、思路广阔等优点。

4 结论

本文提出的基于对分课堂+微课+MOOC的多元集成教学模式,为本科教学改革提出了新的思路,并且在“移动互联网和人工智能创新设计”课程的应用实践,充分说明了方案可行性,课程不仅能够培养学生团队协作能力,而且能够挖掘不同专业学生对移动互联网和人工智能创新设计在各自专业的应用,从而使得全校学生能够在专业领域实现互联,为学生未来创新创业提供基础知识和理论储备,在未来传统必修课程中可以尝试使用新的教学模式。

课题基金:上海高校青年教师培养资助计划(ZZsl15027)

參考文献

[1] 张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J].复旦教育论坛,2014(5):5-10.

[2] 杨满福,桑新民.对MOOCs浪潮中微课的深度思考——基于首届高校微课大赛的分析[J].教育发展研究,2013(23):1-5.

[3] 余胜泉,陈敏.基于学习元平台的微课设计[J].开放教育研究,2014(1):100-110.

[4] 何朝阳,欧玉芳,曹祁.美国大学翻转课堂教学模式的启示[J].高等工程教育研究,2014(2):148-151.

[5] 田冷,何顺利,程林松,等.大学生创新能力培养的层次化实践教学探索[J].创新与创业教育,2013(2):36-37.

[6] 张燕南,赵中建.大数据时代思维方式对教育的启示[J].教育发展研究,2013(21):1-5.

[7] 刘云生.论“互联网+”下的教育大变革[J].教育发展研究,2015(20):10-16.

[8] 贾利军,管静娟.大学生就业能力结构研究[J].教育发展研究,2013(Z1):51-56.

[9] 刘志.大学生创业意向结构及其现状的实证研究[J].教育发展研究,2013(21):35-40.endprint