仙字潭

2017-09-27青禾

青禾

2017年7月14日中午,我在当地乡政府工作人员的陪同下,顶着烈日,来到华安汰内仙字潭,并用手机拍了几张照片。

我看到一块花岗岩石碑,正面书:“仙字潭摩崖,少数民族遗存的图像文字,经本委于一九六一年五月公布为第一批省级文物保护单位。福建省人民政府,公元一九六三年十一月 某日立”。背面书:“仙字潭摩崖石刻五处,均为图像文字,字体近似殷周青铜器铭文,是古代居民活动记事的遗迹。另有汉字县界题刻一处。对研究本省历史有重要参考价值。”

另一块黑色大理石石碑,正面书“第七批全国重点文物保护单位:仙字潭摩崖石刻。国务院二0一三年三月五日公布,福建省人民政府立。”背面书:“华安仙字潭摩崖石刻是新石器至商周时代古闽越族人民的重要遗迹,石刻集中凿刻在汰溪北岸的崖壁上,1957年调查发现6处13组50多个文化符号,其中一处为汉字题刻;2004年又在原有石刻上游发现2处5组10个文化符号。石刻似字但有别于传统观念上的文字,似画但又过于抽象变形,内容现仍无法确认,有待进一步考证。它是我国东南沿海史前石刻最重要的代表作。华安县文体科技新闻出版局 监制”

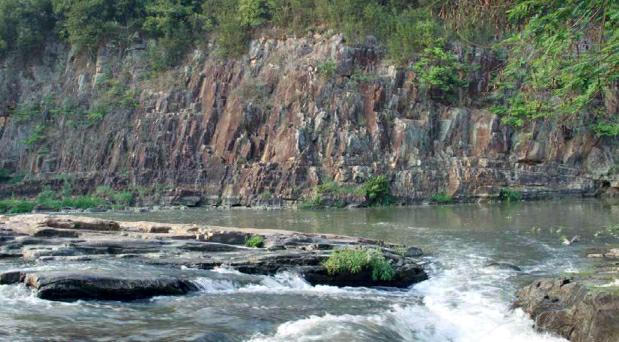

“汰溪滚滚入东海,淘尽英雄山仍在……且留奇字悬崖上,郑重后人映眼青。”而今,我脚下的这个地方已成旅游点,有比较完善的设施。

栈道,护栏,游客休息室,还有,休息室走廊上的宣传栏,图文并茂,赏心悦目。走在清风吹拂的栈道上,耳闻欢快的流水声,面对崖壁上的“仙字”,流连忘返。

华安汰内仙字潭的那些字,不明不白,让人费解,也让人着迷。

让人费解和让人着迷的,大都因为那个“仙”字。神仙写的字,你能弄明白吗?你能不着迷吗?

听说,最早让人着迷的传说,与唐代大文豪韩愈有关。晚唐张读所著的《宣室志》载,“泉州之南有山焉,其山峻起壁立,下有潭,水深不可测……后有客于泉者,能传其字,持至东洛”,请韩愈辨认,韩愈是个天才,“见而认之”,解读如下:“诏赤黑,示之锷鱼,天公卑杀牛人,壬癸神书,急急!”这个解读让我想到鲁迅先生的一句话,“你不说我还明白,你越说我越糊涂。”这联想有点不着边,我想表达的意思是,你不说我不明白,你说了我还是不明白。不明白的不仅是我一个人,一千多年来,大都没人明白。否则,就失去了“仙”的神秘感。

“有客于泉者”,有一個到泉州作客、客居,或游玩的人——为什么是泉州不是漳州?因为其时,汰内属龙溪县,而龙溪曾经隶属于泉州。虽然当时漳州已建州,但建州时间不长人们印象不深。也许,这位“客于泉者”本身就是一个专家或者官吏,所以才能把这样的东西送到领导干部韩愈的手上。

“能传其字”,显然,当时没有摄影技术,大抵用的是拓片。不过,要费很大的功夫,我们没法深究。想想,在几近90度的崖壁上,下面是溪流,是潭水,如何操作?悬崖上吊下来,还是在船上(或竹筏上)搭架子上去?不管怎么说,在一千多年前,都是一件难事。

“持至东洛”,也就是拿到东京洛阳。“时故吏部侍郎韩愈,自尚书郎为河南令”,不但是领导干部,还是大知识分子,唐代古文运动的倡导者和奠基者。

把人们不懂的字,送到韩愈那里去,应该是明智的,因为他是公认的“权威”,人们相信,韩愈是能断“仙字”的,“然则详究其义,似上帝责蛟鳄之词,令戮其害也。其字则蝌蚪书,故泉人无有识者矣。”

元代辛文房的《唐才子传》称韩愈“日记千言,通百家”,是记忆力十分了得,学习面十分宽广的全才。《唐才子传》不是一本一般的书,当年,鲁迅先生曾为青年开列一个学习中国文学的基本书目,共举出十二种,为首的就是这本《唐才子传》。

《宣室志》虽是唐人所著,但毕竟是笔记小说,未必太当真。而且,张读生活的历史空间,距离韩愈已经超过半个世纪了。

后来,我想到黄道周的朋友,明代伟大的旅行家、地理学家、史学家、文学家徐霞客,他放弃仕途,寄情山水,游遍全国名山大川,海隅边陲,足迹遍及如今的北京、天津、上海、江苏、山东、河北等十九个省市自治区,见多识广。他还到过漳州,到过仙字潭——有《徐霞客游记》为证:“初二,下华封舟。行数里,山势复合……北溪至此皆从石脊悬泻,舟楫不能过,遂舍舟逾岭……未若华封,自古及今,竟无问津之时。拟沿流穷其险处,而居人惟知逾岭,无能为导。……”(《徐霞客游记?闽游日记前》)可惜的是,他没有对途经仙字潭的“仙字”发表看法。如果有,一定对我们有所启迪。

我曾在拙作长篇传记文学《黄道周》(厦门大学出版社,2014年4月出版)中,这样写徐霞客的漳州之行:

……他们的第一次见面是明崇祯元年(1628)的春天,那个时候,徐霞客到漳州,在漳州有许多朋友,比如张燮,比如林釬,林釬是龙溪人,《明史》有传,明万历四十四年(1616)进士(探花),官至礼部侍郎、东阁大学士,是黄道周的知交。关于黄道周、林釬、徐霞客之间的友谊,《南靖县志》卷六有这样的记载:“时林釬自龙溪移寓邑之中埔,道周尝数四往来其家,谈论古今时事,夜分不寝。”明天启四年(1624),徐霞客的母亲做八十大寿,徐霞客得悉林釬在南靖,欣喜异常,便专程到中埔拜访,同时为其母王孺人《秋圃晨机图》向林釬索诗求字。林釬为徐霞客母亲八十大寿题写的祝寿诗云,“北堂有高树,郁郁凌霜露。延陵有贤母,殷殷勤作苦……”

徐霞客……喜欢到处走走看看,一生五次入闽,而他到漳州来,一是因为九龙江风光奇特,二是他有一个族叔在漳州当官。徐霞客的族叔叫徐日升,明天启五年(1625)进士,时任漳州推官。明代推官为各府佐贰官,正七品,掌理刑名、赞计典。其时漳州文风鼎盛,地方官与当地名士多有交往,徐霞客一来就走进漳州的文化圈,结交文人。他对黄道周钦慕已久,黄道周作为“天下第一词臣”,声名远播。徐霞客生于明万历十四年(1587),比黄道周小两岁,他是南直隶江阴人,和郑鄤是大老乡,对黄道周有很多了解,所以,他一到漳州就急着专门到漳浦北山墓庐,拜访黄道周。从此两人成生死之交。徐霞客对黄道周的评价,一直为后人所乐道:“至人唯一石斋,其字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周、孔,为古今第一。”徐霞客第一次拜访黄道周的时候,黄道周还在母忧之中,也就是还在三年的守孝期,不能有娱乐活动,包括唱和书画,虽然徐霞客“万里看余墓下栖”,但是黄道周“方墓下时,有笔墨之戒”,然而,他们一见如故,倾心相交,情谊笃厚。endprint

我由是又想起了一个人和一首诗,这个人叫方进,这首诗是《华山摩崖石刻诗》:

入夜不知暑至,

长年坐看花生;

雾作山留混沌,

仙来俗启文明。

方进是黄道周朋友陈天定的学生,龙溪人,清《龙溪县志》有传,称他“少游陈天定之门”,与朋友“相赠答以诗歌”。清《漳州府志?陈天定传》说,陈天定“及门人方进弃诸生皆隐终生,人称高节云。”

应该说,方进的诗写得不错,有一点“朦胧美”——“雾作山留混沌,仙来俗启文明。”我们这些“俗人”是需要神仙来启示的,只可惜这些“仙字”,几千年以来,没有一个俗人能读得懂。

当然,人们是想读懂的,特别是那些文化人。

第一位想读懂的是方进的老乡,叫黄仲琴。“黄仲琴(1885—1942)名嵩年。……生于龙溪……民国间,历任岭南大学、中山大学教授,著文稽古近百篇,……民国十五年,先生游汰溪(今华安),摩挲仙字潭古石刻,著《汰溪古文》,对石刻进行科学考古,足正唐张读《宣室志》所载韩愈释文之无稽。现仙字潭古石刻成为旅游著名景观,受联合国科教文组织之重视,先生之功当首屈一指。”

读《汰溪古文》(原载1935年《岭南大学学报》4卷2期),得知这些“仙字”,是少数民族“蓝雷族”的作品,“蓝雷钟系,或瑶,或苗,溯源不异,名称则淆……”“汰内乡至今尚巫术,亦苗俗也。”

对“仙字”的研究一直到1957年之后,才渐渐“热”起来。1990年 2月,由福建省考古博物馆学会编,中央民族学院出版社出版的《福建华安仙字潭摩崖石刻研究》,可算是一个阶段性成果。收入这本书的论文很专业,我们读起来有点云里雾里的感觉,单就题目,就让人油然而生敬意:《论广西岩壁画和福建巖石刻的关系》《仙字潭摩崖石刻的族属、年代和内容》《仙字潭岩刻图像性质内容浅析》《华安仙字潭摩崖的考古学观察》《仙字潭与仙人峰岩刻新探》……论文涉及石刻的性质、内容、产生的年代、族属等诸多问题。有的专家认为,石刻是文字,并就某一个字,提出自己的见解,引经据典,言之有据,不得不让你叹服;有的专家认为不是文字,是图画,“是刻划在同一岩面上的数幅线刻图画。”“古代人类在岩面雕刻,作画,并不单纯是寻找乐趣,更多的是出于某种观念,出于对某种神祗的崇拜。……为了风调雨顺,消灾祛难,祈求神灵保佑,或者为答谢神灵的庇护,人们选择吉日,虔诚地举行崇拜仪式,或施巫术,沟通人神……有的还要把这种狂热的场面刻画在山崖峭壁上,以禳解神灵,达到自身内心的平衡。”

比起这些论文,我更喜欢比较自由的文字,比如诗歌,比如散文,读起来轻松愉快。我们漳州文学界的老前辈陈文和先生,有一篇《仙字潭漫笔》,发表于《福建文学》1992年第2期,在那不久前,我也在《福建文学》发表一篇小说《暮春谣》,所以印象深刻。陈老先生的文章这样写道:

我曾不只一次地像鸟儿来拜访你。

我不是为寻求答案而来的。我是个凡夫,它的谜底是什么?答案是什么?我不可能也不想去揭开。

我是个歌者。我是为寻找感觉而来的。

我只想走近你,期望自己的诗心与遥远的原始石刻作家,在瞬间邂逅、相通……

你我之间像隔着什么,脚下就横隔着一泓泱泱的绿水。

在湍湍的溪流中,裸露着许多黝黑的石头,它们像只只水牛卧伏在水中。有人踩着“牛”背走过去了,我却不敢冒这个险。

因此,前几回我只能站在你对面的河滩上,不远不近地看你——朦朦胧胧地看你。

那时我无法看清你全部丰富的表情……

其实,我到过几次仙字潭,也曾在汰溪的竹筏上仰望过摩崖上的仙字。只是我从来没有,也不敢有创作的冲动。我有自知之明,我不学无术,“我不是为寻求答案而来的。我是个凡夫,它的谜底是什么?答案是什么?我不可能也不想去揭开。”——陈文和说出了我的感受。我写不出比他更好的文字。既然这样,那就用陈文和先生文章中的最后一段话,作为本文的结束吧:

一个著名的当代文学家在观赏后说,这不像是象形文字,倒像是一组组儿童画。

文学家不需要诠释,他凭感觉说的话,有时也富于启迪……

说它是儿童画,当然不是说它是出自于儿童之手。但古代的那些大人石刻作者,不正处于人类的幼年期么?

这是不成文的原始文化。

中华民族的文化大树,也是由千百个民族的文化根系组成、支撑的……

也许,仙字潭摩崖石刻是至今留下的颇为璀璨的一枝……endprint