同伴反馈在同传教学中对学生动机内化的作用*

2017-09-25北京外国语大学

林 薇 北京外国语大学

庄逸抒 中国人民解放军国防大学

同伴反馈在同传教学中对学生动机内化的作用*

林 薇 北京外国语大学

庄逸抒 中国人民解放军国防大学

同伴反馈是依靠同伴力量进行评价的一种过程性评价和教学手段,已在写作、外语习得等教学中被证明是一种行之有效的教学评价方式。它有利于增强学生的学习兴趣,提高学习动力,实现自主学习。本研究在动机自我决定理论的框架下,将同伴反馈应用于研究生阶段的汉英同传教学过程,通过开展为期一学期的教学实验,用实证的方法研究并确认了同伴反馈对于汉英同传学习动机内化的正向促进作用,为汉英同传教学实践提供循证的教学建议。

同伴反馈;学习动机内化;同传教学

1.引言

同伴反馈(peer feedback,又称同伴评价)是过程写作法理论、合作学习理论和交互二语习得理论等多种教学理论的产物。这是一种在学习者之间开展合作互助、进行彼此评价的评价方式。麦谷尔蒂(McGourty,2000)研究发现,一些学习成果在传统的评价方式中可能测量不到,但可能会在同伴评价中反映出来。张英等(2000)提出,以协商和交互为特色的同伴反馈,不仅可以丰富学生的认知图式,增强纠错能力,提高加工信息的能力,而且也能提高学生的社会认知能力和文本构建能力。但目前国内学术界在同伴反馈方面的研究多数集中于英语写作教学(莫俊华,2007;蔡朝霞,2013;彭晓娥,2015),很少涉及口译教学。仅有甘凌燕(2009)等少数学者对其在英语口译教学中的可能应用进行了可行性分析。

学习动机作为一个非智力因素,影响着学习者在学习过程中的认知、情感和行为,对于学习效果发挥着非常重要的作用。汉英同传教学是口译教学的一项重要内容,如何运用有效策略促进学习者动机内化,减少、克服同传学习中常见的倦怠、过度焦虑等消极因素,实现较理想的学习效果是值得深入研究的问题。为此,本研究将同伴反馈与汉英同传教学加以结合,通过开展历时一学期的教学实验和问卷调查的实证研究,探讨同伴反馈对汉英同传学习者动机内化的影响,从而为构建有利于学习动机内化的汉英同传教学模式提供参考。

2.文献综述

动机自我决定理论自经典的动机理论发展而来,是近年来日趋成熟与完善的动机理论。本研究即以其作为理论框架开展实证研究,探讨在汉英同传教学中进行同伴反馈会如何促进学生口译学习动机的内化。

2.1 动机自我决定理论:动机的内化

人们一般将动机分为内在动机和外在动机。1985年,美国心理学家爱德华·德西(Edward Deci)和理查德·瑞安(Richard Ryan)提出动机的自我决定理论(Self-Determination Theory,简称SDT),从满足个体的自主性、胜任性与关联性三大心理需要的角度,指出动机的内化能改善个体的工作行为,促进其心理健康,从而实现良好的行为效果。

不同于之前的动机理论主要关注动机的“量”而非“质”,自我决定理论认为动机的“质”而非“量”才是预测个体行为时更为关键的因素(Deci& Ryan, 1987)。该理论依据动机的不同性质,在经典的内在/外在动机分类基础上将动机重新划分为自主动机(autonomous motivation)和受控动机(controlled motivation)两大类型。自主动机是个体出于个人意愿和自主选择(如兴趣、信念等)而从事某种行为的动机;受控动机则是个体出于内部(焦虑、内疚等)或外部(他人命令、要求、外部奖励等)因素而从事某种行为的动机。自主动机和受控动机可以很好地用来解释“人们为什么产生这种行为”(Vallerand et al., 2007; Deci & Ryan, 2000),并能更强有力地预测行为结果(Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005; Baumeister &Vohs, 2007)。

自主动机的具体形式有:内部调节(intrinsic regulation)、整合调节(integrated regulation)和认同调节(identi fi ed regulation)。内部调节的自主程度最高,指个体行为完全出自内部因素而与外部因素毫不相关。整合调节自主程度较高,指将外界目标视为个人目标,并整合为个人核心价值观和信念。认同调节自主程度低于整合调节,指认可一种行为的潜在价值并将其内化(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000)。受控动机的具体形式有:外部调节(external regulation)和内射调节(introjected regulation)(Vallerand et al., 2007; Vansteenkiste & Sheldon, 2006)。外部调节受控水平最高,指人们的行为由外部因素(奖励或惩罚)控制。内射调节受控水平较高,指人们的行为由内部因素(内疚或自责)控制(Deci & Ryan, 2000;Ryan & Deci, 2000)。表1为自我决定理论对于动机类型和形式的总结(译自Lin, 2013)。

表1 SDT 动机类型与调节形式

自我决定理论认为,个体行为是自主还是受控能产生不同效应。个体行为越受控,幸福感就越弱、表现越差;而个体行为越自主,幸福感就越强、表现也越好。受控动机对个体的积极发展“有显著的负向预测作用”,自主动机对个体的积极发展“有显著的正向预测作用”(Deci & Ryan,2000;Gagné & Deci, 2005; Baumeister & Vohs, 2007)。

受控动机是可以向自主动机转化的,这一过程就叫做动机的“内化(internalization)”(Deci & Ryan, 2000)。内化过程中,个体积极地将外部规则转化为内部价值,吸收和重组外部调节以达到自主调节。激发内化的有效方式是自主支持(autonomy support)。自主支持指接受他人的观点、承认他人的感受、提供给他们相关信息和选择的机会、将强迫和命令最小化(Williams et al., 1996; Halvari & Halvari, 2006; Sheldon & Krieger,2007)。比如,教师为学生提供必要的信息,同时鼓励学生以自己的方式运用信息解决问题。这种自主支持的方法不仅满足了学生的需求,而且激发了他们的潜能,提高了他们的认同调节和整合调节的水平,从而实现动机内化(Gagné & Deci, 2005)。

2.2 同伴反馈与口译教学

在口译动机研究领域,国际上越来越多的学者指出动机作为一项软技能对口译学习者完成口译学习和取得较好的学习结果十分重要(Dodds,1990; Gringiani, 1990; Shaw & Hughes, 2006; Bontempo & Napier,2009)。莫泽–默瑟(Moser-Mercer, 2008)呼吁构建有效的学习环境(如课堂)来提升学习动机。杨眉、王亚蕾(2009:45)调研了商务英语专业大三学生的口译学习动机,指出要培养和保持学生的口译学习动机有赖于“教师的正面引导和正确的教学方法和策略的运用”,呼吁教师运用多种方式激发学生兴趣、增强学生成就感、树立学习信心,从而“将外源性动机转化为内源性动机”。这些建议虽然很好,但只流于表面,并没有通过实证研究来证实某种教学方法对促进口译学习动机内化是否有效。林(Lin,2013)梳理了动机自我决定理论在国内的引进和发展,指出国内学者对于口译学习动机的研究主要集中于调查、分析学生口译学习动机的类别,而有关如何促进动机内化的文献和实证研究均十分有限。

口译教学评价是一种动态的过程性评价(Moser-Mercer, 2008)。要更好地评估学生口译学习的表现,除了传统的教师评价外,还可以引进一些新型的评估手段,如学生自评、小组评价和同伴评价等(柳辉、罗明江,2009)。同伴反馈作为一种较新的教学手段,起源于写作教学,近年来越来越受到学者的关注。具体到翻译教学领域,梁颖(2011)结合自己所教授的英汉笔译课教学实践,验证了将同伴反馈应用于英汉笔译教学的可行性与可靠性。李小撒、柯平(2013)通过英译汉、汉译英两项翻译任务和回顾式访谈,研究了同伴反馈在笔译教学中的应用效果及其教学法意义,指出同伴反馈在高水平笔译学习者中行之有效,能够显著提高修改后的译文质量,可以引入笔译教学,使其与教师评阅有机结合。但是,这些研究均以同伴评价在笔译教学中的应用为研究课题,并未涉及口译教学。

鉴于口译和笔译的不同特点,口译教学与笔译教学存在很多差异。例如,笔译教学关注的是静态文字,可以引导学生不受时间限制地查找资料,斟酌措辞,而笔译作业本身也较容易开展同伴评价。口译却有着较强的临场互动性,口译教学中更强调动态沟通,即使对学生的口译输出进行录音并转录成文字稿,也难以给出全面、中肯的反馈和评价。卡兹登(Cazden,1988)通过实验证明,口译教学中老师向学生讲授的时间最好不超过三分之二,而学生应积极参与课堂讨论,多与同伴交流互动,提高认知能力,由传统的被动接受者转变为积极的自主学习者。甘凌燕(2009)则通过实验和问卷调查方式探讨了同伴反馈在英语交替传译口译教学中的可行性,指出同伴评价是过程教学法的重要环节以及教师反馈的有效补充,可以增强学生自信心和自我认知能力,提高自主学习能力和团结合作精神。但这样的结论仅来自于其所教授并直接参与实验的20名学生填写的问卷,因此存在一定的主观性。

综上所述,自我决定理论作为日趋成熟和完善的新兴动机理论,为口译学习者的动机内化从而实现更优的学习效果提供了新的视角和理论框架。同伴反馈在口译学习者动机内化过程中所起到的作用将通过自我决定理论框架指导下的实证研究得到验证。

3.研究设计

本研究以北京某外语院校高级翻译学院(研究生层次)两个自然平行班的学生(每班15人)为研究对象,分别作为实验班和对照班。在实验班开展了长达一学期的同伴反馈汉英同传教学实践后,对参加本研究的全部学生进行了问卷调查。通过比较和分析调查结果,深入了解同伴反馈对汉英同传学习者学习动机内化的作用。

参加研究的学生均为通过严格的入学考试进入高翻学院的学习者(参加本研究时为二年级研究生)。由于学院采取均衡设置教学平行班的做法,因此班级之间差异不大,班级整体的口译学习动机类型和状况基本相同。实验班和对照班均于本研究开始时开始接受汉英同声传译教学训练,学习时间一致。汉英同传课的任课教师虽然不同,但两位教师的教龄相同,往届学生给出的教学评估结果均处于“良好”等级,可被视为教学水平相当,且均遵循学院统一设置的同传教学进度安排课堂教学,课堂练习材料的长度、难度和领域均相似。

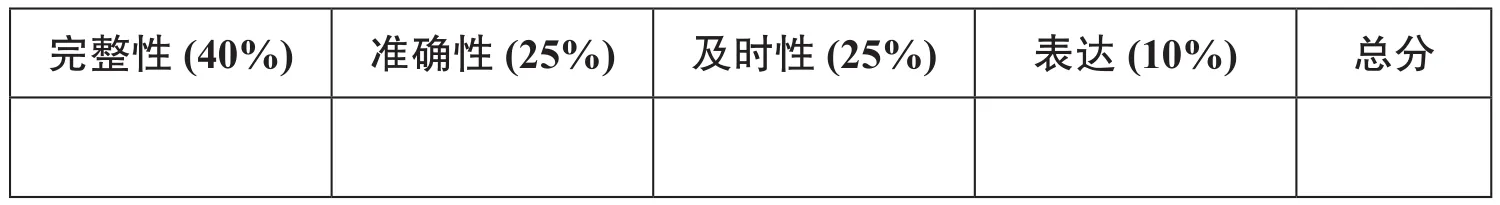

综上所述,本研究中尽可能控制了影响汉英同传教学的各个变量,最终以同伴反馈实践为自变量、学生的汉英同传学习动机内化程度为因变量开展研究。同伴反馈实践贯穿于实验班二年级研究生第一学期汉英同传课全过程,总时长为16周。具体做法是,实验班每次上课时均开展同伴反馈,学生两人一组进行互评。课堂练习前,任课教师会向学生分发统一的同伴评价表(见表2)。该评价表由任课教师结合自身教学和实践经验提前制订,涉及译文的内容(完整性、准确性)和形式(及时性、语音语调和流畅性等表达性)两个维度。这一评价表虽然较为简略,但可引导和规范学生的评判标准,在师生间就评判标准达成一致意见,从而使学生的评价更加有效。

表2 定量评价表(各单项满分为10分)

在汉英同传教学实践中,实验班同学会在教师组织下,两人一组进行训练。每人翻译一半课堂练习材料,一人翻译时,另一人需监听其译文。练习结束后,二人互相评分。教师讲解材料时,先放一段一个同学的录音,再让班上其他同学进行点评,点评者可以批评译文、提出建议或表扬。对照班则采用常规教学法,即课堂训练时,学生不用相互监听,训练结束后也不互相评分。进行课堂讲解时,教师也无需学生作出点评,只是由教师进行讲解。

在一学期汉英同传课结束后,实验班和对照班同学被统一要求填写自我调节问卷(Learning Self-Regulation Questionnaire,SRQ-L)。该问卷原型是用于研究儿童学习动机的学习自我调节问卷(Academic Self-Regulation Questionnaire,SRQ-A),瑞安与康奈尔(Ryan & Connell)于1989年证明了它的信效度(胡小勇、郭永玉,2009)。基于SRQ-A而针对成人学习某一课程的动机研制的SRQ-L则由威廉姆斯与德西(Williams& Deci, 1996)和布莱克与德西(Black & Deci, 2000)进行了信效度的验证,认为该问卷可由实验者根据研究科目的不同进行适当改编,并曾先后运用于测量医学院学生参与器官系统课并学习医疗面谈的动机和大学生学习器官化学的动机。在此基础上,本研究把原来的“医学课”改成“汉英同传课”,把原来适用于医学课的问题稍作改动,使之适用于汉英同传口译课,而计分方法和分量表设置保持不变,希望既能保证问卷的权威性和信效度,又能切合本研究的实际需要。

SRQ-L分为两个分量表:受控调节量表和自主调节量表。受控调节包含外部调节和内射调节,自主调节包含认同调节和内部动机。受控调节量表的α系数为0.75,自主调节量表的α系数为0.8,说明量表具有相当好的信度(Williams & Deci, 1996; Black & Deci, 2000)。问卷采用李克特量表(Likert)7点计分,数字越大,问卷中的描述越符合被试的实际情况,如1代表不符合,4代表有些符合,7代表完全符合。分值设置如表3所示:

表3 问卷所用李克特量表

问卷测试题设置如表4所示:

表4 问卷测试题

续表

问卷分析采用相对自主指数(Relative Autonomy Index, RAI),该指数的计算方法是用自主调节分量表得分减去受控调节分量表得分(Williams& Deci, 1996; Black & Deci, 2000),从而清晰地反映出个体行为动机的相对自主程度(Grolnick & Ryan, 1989; Niemieca et al., 2006)。

格罗尔尼科等(Grolnick et al., 1989)、瑞安等(Ryan et al., 1989)、威廉姆斯等(Williams et al., 1996)、布莱克与瑞安(Black & Deci,2000)、涅密尔卡等(Niemieca et al., 2009)等研究者的验证性研究发现,RAI与动机自主性之间存在正相关关系。当RAI是正数时,其绝对值越大,说明个体的动机类型越自主;绝对值越小,说明个体的动机类型越受控。当RAI是负数时,其绝对值越大,说明个体的动机类型越受控;绝对值越小,说明个体的动机类型越自主。根据自我决定理论的分析和论证,在学习过程中,动机类型越受控,说明学生的自主需要越得不到满足,学习动机也就越不趋于内化;而动机类型越自主,则说明学生的自主需要越能得到满足,学习动机也就越趋于内化(Ryan et al., 1985)。

4.研究结果

在为期16周的汉英同传教学实践结束后,课题组发放了问卷30份,收回有效问卷30份。结果如表5所示。

表5 问卷调查结果

对RAI的值区分为正值、负值两种情况分别加以分析和讨论。

(1)RAI为负值:

对照班RAI为负值的有8人,分别为编号1、4、5、6、10、12、13、14,RAI绝对值分别为10、5、11、3、5、6、4、7,平均值为6.375,中位数为5.5。

实验班RAI为负值的有8人,分别为编号1、2、4、6、7、8、9、11,RAI绝对值分别为1、8、4、5、11、3、2、8,平均值为5.25,中位数为4.5。

图1 RAI为负值时的对照班/实验班对比

实验班平均值小于对照班,差距为1.125,说明实验班的平均水平小于对照班;实验班的中位数小于对照班,说明实验班的中等水平小于对照班。由于RAI为负时,绝对值越小动机越自主,因此从平均水平和中等水平来看,实验班学生动机类型更加自主,动机趋于内化的程度高于对照班。

(2)RAI为正值:

对照班RAI为正值的有7人,分别为编号2、3、7、8、9、11、15,RAI绝对值分别为2、4、12、3、6、5、2,平均值为4.857,中位数为4。

实验班RAI为正值的有7人,分别为编号3、5、10、12、13、14、15,RAI绝对值分别为5、10、11、3、4、11、3,平均值为6.714,中位数为5。

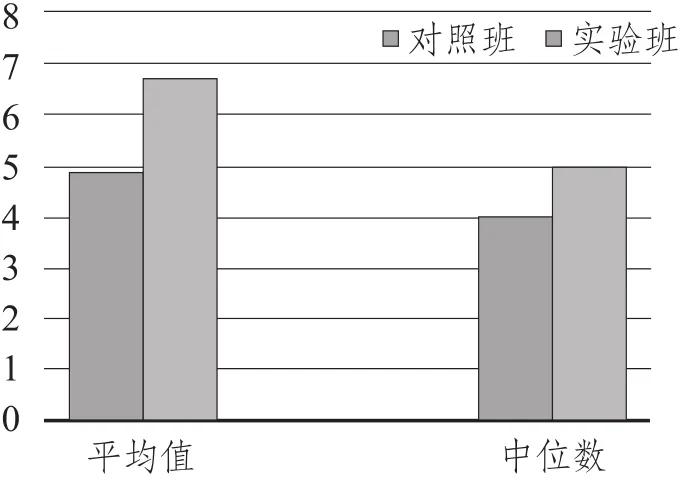

图2 RAI为正值时的对照班/实验班对比

实验班平均值大于对照班,差距为1.857,说明实验班的平均水平大于对照班;实验班的中位数大于对照班,说明实验班的中等水平大于对照班。由于RAI为正值时,绝对值越大,动机越自主,因此从平均水平和中等水平来看,实验班学生动机类型更加自主,动机趋于内化的程度高于对照班。

综上,无论是在RAI为正值还是负值的情况下,实验班的自主程度均高于对照班。由此可见,在汉英同传教学中采用同伴反馈的实验班学生在汉英同传学习动机的内化程度上高于未进行同伴反馈的对照班,说明同伴反馈这一做法能够有效促进汉英同传学习者学习动机的内化。

本研究的问卷调查结果也显示出了学生个体在动机内化方面的差异,有时个体之间的差异还比较显著(如RAI的绝对值差别范围较大),说明对于同伴反馈这一做法的个体接受度不同。这也印证了动机内化理论所指出的个体差异因素的重要性,即在动机内化的过程中,除了满足胜任性、自主性和关联性等基本心理需求的社会环境因素之外,个体差异因素也会发挥重要的作用(Deci & Ryan, 2008)。囿于客观条件,本研究未能进而开展质性观察和研究,个体差异因素(性格、能力基础、性别等)对动机内化的作用方式和程度只能留待今后继续探索研究。

5.小结

本研究用实证研究的方法证明了同伴反馈这一过程评价法在汉英同传教学中的可行性和有效性,展现出其对学习者学习动机内化的推动作用。研究结果也发现学生个体差异因素与动机内化的程度存在一定的相关性。因此,如果要在汉英同传教学中推广同伴反馈方法以促进口译学习动机的内化,还需提前对学生开展同伴反馈培训,介绍其意义和具体做法,保持统一、规范的评判标准,使学生能正确、正面理解和开展同伴反馈,让同伴反馈更加高效。

Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (2007). Self-regulation, ego depletion, and motivation. Social and personality psychology compass, 1 (1), 115-128.

Black, A. E. & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science education, 84 (6), 740-756.

Bontempo, K. & Napier, J. (2009). Getting it right from the start: Program admission testing of signed language interpreters. In Angelelli, C. V. & Jacobson, H. E.(Eds.), Testing and assessment in translation and interpreting studies: A call for dialogue between research and practice (pp.247-295). Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins.

Cazden, C. (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning.Portsmouth, NH: Heinemann.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of personality and social psychology, 53 (6), 1027-1037.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11 (4),227-268.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian psychology, 49 (3), 182-185.

Dodds, J. M. (1990). On the aptitude of aptitude testing. The interpreters’ newsletter,1 (3), 17-22.

Gagné, M. & Deci, E. L. (2005). Social determination theory and work motivation.Journal of organizational behavior, 26 (26), 331-362.

Gringiani, A. (1990). Reliability of aptitude testing: A preliminary study. In Gran, L.& Taylor, C. (Eds.), Aspects of applied and experimental research in conference interpretation. Udine: Campanotto Editore.

Grolnick, W. S. & Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children’s selfregulation and competence in school. Journal of educational psychology, 81 (2),143-154.

Halvari, A. E. M. & Halvari, H. (2006). Motivational predictors of change in oral health: An experimental test of self-determination theory. Motive and emotion,30 (4), 295-306.

Lin, W. (2013). Why do students learn interpreting at the graduate level? T&I review,1(1), 145-169.

McGourty, J. (2000). Using multisource feedback in the classroom: A computerbased approach. IEEE transactions on education, 43 (2), 120-124.

Moser-Mercer, B. (2008). Skill acquisition in interpreting. The interpreter and translator trainer, 2 (1), 1-28.

Niemieca, C. P., Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2009). The path taken: Consequences of attaining intrinsic and extrinsic aspirations in post-college life. Journal of Research in Personality, 43 (3), 291-306.

Ryan, R. M., J. P. Connell & Deci, E. L. (1985). A motivational analysis of selfdetermination and self-regulation in education. In Ames, C. & Ames, R. E.(Eds.), Research on motivation in education: The classroom milieu (pp.13-51).New York: Academic Press.

Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization:Examining reasons for acting in two domains. Journal of personality and social psychology, 57 (5), 749-761.

Ryan R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55 (l), 68-78.

Shaw, S. & Hughes, G. (2006). Essential characteristics of sign language interpreting students. Interpreting, 8 (2), 195-221.

Sheldon, K. M. & Krieger, L. S. (2007). Understanding the negative effects of legal education on law students: A longitudinal test of self-determination theory.Personality and social psychology bulletin, 33 (6), 883-897.

Vansteenkiste, M. & Sheldon, K. M. (2006). There’s nothing more practical than a good theory: Integrating motivational interviewing and self determination theory. British journal of clinical psychology, 45 (1), 63-82.

Vallerand, R. J., Larose, S. & Senécal, C. (2007). Autonomous, controlled, and amotivated types of academic motivation: A person-oriented analysis. Journal of educational psychology, 99 (4), 734-746.

Williams, G. C. & Deci, E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of personality and social psychology, 70 (4), 767-779.

Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z., Ryan, R. M. & Deci, E. L. (1996).Motivational predictors of weight-loss and weight-loss maintenance. Journal of personality and social psychology, 70 (1), 115-126.

蔡朝霞.(2013). 同伴互评在大学英语写作教学中的效果研究. 湖北广播电视大学学报,(1),128-129.

甘凌燕.(2009). 同伴评价在英语口译教学中的可行性研究. 科技信息,(21),116-117.

胡小勇、郭永玉.(2009). 自主——受控动机效应及应用. 心理科学进展,(1),197-203.

李小撒、柯平.(2013). 同伴互评在翻译教学中的应用效果及其教学法意义.外语教学理论与实践,(2), 83-88.

梁颖. (2011). 同伴互评在英汉笔译教学中应用的可行性与可靠性. 南昌教育学院学报,(10),153-154.

柳辉、罗明江.(2009). 大学英语口译教学存在的问题及其对策.宁夏师范学院学报(社会科学),(1),153-158.

莫俊华.(2007). 同伴互评:提高大学生写作自主性. 解放军外国语学院学报,(3),35-39.

彭晓娥.(2015). 同伴反馈在商务英语专业写作教学中的应用. 湖南商学院学报,(6),114-117.

杨眉、王亚蕾.(2009). 试论学生口译学习动机及其影响因素. 教育与教学研究,(3),44-45.

张英、程慕胜、李瑞芳.(2000). 写作教学中的反馈对教学双方认知行为的影响. 外语界,(1),24-28.

(责任编辑 邵雪萍)

* 本论文为2015年度北京外国语大学院系自主项目(50010100)“研究生口译学习动机策略研究:口译课堂的构建”的阶段性成果。

林薇,博士、北京外国语大学高翻学院讲师。主要研究方向:会议口译、口译教学。

庄逸抒,中国人民解放军国防大学防务学院助教。主要研究方向:翻译研究、英语教学。

作者电子邮箱:林薇dorothy_linwei@126.com