“十论”的递增成形:对《墨子》中基本命题的追溯①

2017-09-22戴卡琳

戴卡琳

§墨家研究§本栏目特约主持人:戴卡琳

“十论”的递增成形:对《墨子》中基本命题的追溯①

戴卡琳

由于我们对《墨子》涉及“十论”的早期文本历史所知甚少,因此在诠释这些文本的时候,难免需要依赖于某些预设。在这些预设之下,墨翟以一位哲学家、墨学创始人或者“十论”这套连贯思想体系的倡导者的形象出现。虽然这些预设可能没有错,但我们可以在方法论上暂时将其搁置,从而以一种新颖的方法来阅读《墨子》。这一方法更加关注“十论”彼此之间的差异、它们在《墨子》书中尚未固定的形式、以及代表“十论”的某些用语(如“非攻”与“节用”)在《墨子》文本中鲜少出现的情况。这个新的方法还引申出另一种关于墨家思想的合理描述:在《墨子》一书被不同时期的作者与编者渐次处理的过程中,墨家思想也随之得以建构、成形。

《墨子》;“十论”;标语串;早期中国文本;清代校订

以往关于墨家的研究,无论是关注墨翟的生卒与里籍这类历史性的话题,还是探讨墨家哲学的一个方面,如将墨子设定为功利主义等等,都遵循一个共同的前提,即墨翟是一位哲学家、墨家思想的创始人以及“十论”(包括“兼爱”“节用”“天志”等)的创立者。在不否认这一前提存在价值的基础上,本文试图论证:虽然这种主流性的描述凸显了关于墨家文本的某些解释,同时也遮蔽了其他同样合理的解读。笔者提出的另一种解读思路为,墨家的十个基本命题很可能不是源于某位创始性人物,某些命题甚至不是直接由此人创作出来。其中,个别命题在最初阶段可能仅以模糊的形式呈现出来。墨子本人也许没有明确阐述过这一套命题,他的某些说法却可能启发后来的学者构造出这十个基本命题。

在前人研究的基础上,笔者认为,《墨子》在今天的普遍呈现方式是在过去的几个世纪中形成的。可以说,直到近代以来,墨子才被视为“十论”体系的发明者。大概18世纪左右,学者们开始使用与“十论”篇目(8-37篇)的标题以及《墨语·鲁问》中所谓的“标语串”相同的表达来标识墨子的思想。*“标语”(motto) 是由两个汉字组成的醒目短语。作者使用这些短语的目的是突出自己或他人的观点。这些观点通常支持或反对某种习俗或政策,如“尚(上)X”、“立X”、“为X”、“贵X”或“非X”等短语。标语较为固定而且有时成串(string, chain),本文称它为“标语串”。参见戴卡琳:《墨家“十论”是否代表墨翟的思想?——早期子书中的“十论”标语》,《文史哲》2014年第5期。然而,在此之前,关于墨翟的基本描述大部分都是威胁儒家之道的异端分子。*戴卡琳:《古代的墨学,现代的建构:孙诒让的〈墨子间诂〉》,《中国文哲研究通讯》2015年第3期。

无论将墨子视为哲学家还是异端分子,都不可避免地依赖于某些预设。哲学性的描述一般由如下几个要素构成:某“学派”的“创始人”,宣传某种“哲学”,同时在某一“著作”或该著作的某部分中呈现出来。诚然,我们无法准确获知汉代以前《墨子》一书的基本性质及其编撰者的情况,而这些预设恰好弥补了我们知识上的不足。无论是司马迁,*《史记》中没有与《墨子》有关的内容,它对墨翟的描述为,“盖墨翟,宋之大夫,善守御,为节用。或曰并孔子时,或曰在其后。”参见《史记》卷74,北京:中华书局,1992年,第2350页。刘向,*《史记索隐》有一行评论《史记》的文字,很可能引自刘向,其中同样没有关于《墨子》的详细信息。还是其他的早期作者,都没有为后人留下关于《墨子》一书之结构、长度、篇目标题、作者,甚至其存在状况的信息。*关于《墨子》的介绍最早出现在《汉书》中。比起以“墨子”命名的著作,有关墨子其人的信息更多。与“墨翟”这个人物有关的事迹出现在《墨子》和其他的文献中。受近来考古学的启发,同时将当前关于《墨子》的一些预设予以搁置,本文旨在探讨:今传《墨子》定本很可能经过了不同阶段的文本流动与变化。*关于《墨子》复杂性的认识,参见曼德尔 (Eric Maeder):《关于〈墨子·十论〉成书的几点看法》,《古代中国》总第17期,1992年,第27-82页;桥元纯也(Hashimoto Sumiya):《日本的〈墨子〉概观——以论说类诸篇(〈尚贤〉上第八——〈非命〉下第三十七)的研究为中心》,《人文论丛》2010年卷,第259-279页。这一思路并非假设在墨家创始人的头脑中已存在一套成熟的哲学体系,而是沿着《墨子》一书的创作过程,来追踪墨家核心思想的缓慢出现。这将引导我们重点关注“十论”之间的区别、它们在《墨子》的文本论述中的鲜少出现、它们作为固定标语逐渐定型以及被忽略的清代校订等问题。

一、早期中国文本中基本命题的呈现方式

本文的出发点是先秦或两汉时期固定下来而充当“十论”篇目之标题的表达。这些表达是:尚贤、尚/上同、兼爱、非攻、节用、节葬、天志、明鬼、非乐、非命。笔者主要在现存最早的《墨子》版本——1447年的道藏本中考察这类表达。其中,所要探讨的问题有:《墨子》的作者何时明确地采纳并为特定的观点或政策作辩护(或者对其进行归类与反驳)?他们怎样标识这些观点?这些标语从什么时候开始固定下来?它们在文本中如何呈现?

笔者对固定表达之形成的关注主要受沈迈克(Michael Schoenhals)在当代中国政治学中有关“提法”(fixed formulations)这一研究的启发。这种“提法”具有固定的形式,在政治讨论中无处不在,意指促进某项政策或排斥它的阻碍物,它具有社会或政治上的效力,并且被视为政治或意识形态的实体。*沈迈克(Michael Schoenhals):《中国的政治是在玩弄词藻:五项研究》(Doing Things with Words in Chinese Politics: Five Studies),伯克利:东亚研究所,1992年,第6-29页。笔者认为,由《墨子》一书可知,类似的固定表达或命题在战国时期的知识背景中已经出现。在那个时代,《墨子》的作者开始将一套简短的词组、格言、陈词滥调、标签、标语或者口号(即“提法”)与墨家思想联系起来,并且将其中的某些表达归属于他们所要讨伐的对手门下。笔者在考察“十论”篇(8-37篇)、“墨语”篇(46-50篇)和“概论”篇(1-7篇)三部分的过程中,搜寻由两个汉字组成的固定表达。这些表达被重复地使用,且被视为某种学说或者教义。无论是得到宣传或者谴责,它们均被认为对社会秩序产生了影响。*《墨子》的其他部分,如“墨辩”(40-45篇)和“备守”(52-71篇),不仅在内容上多与科技有关,而且文本损坏严重。较长的标语,比如“兼相爱交相利”在本论文中暂且不予考虑。在中国早期的文本中,这类固定表达主要以三种形式出现:篇目标题、单一标语和标语串。

(一)标题

基本命题所处的最明显的位置当属篇目的标题。篇目的标题有时将某个表达从文本中抽离出来,但战国时代很多篇目的标题并不能代表文本的内容。《庄子·内篇》和《墨子》的“十论”篇都有概括文本内容的标题。不同类型的出土文献已披露出战国时期篇目标题的复杂性与不确定性。在余嘉锡、李零等学者的初步探讨之后,台湾学者林清源将文本划分为思想、历史、技术、医学、法律、诗歌等类别。他认为,为思想性的文本创作标题的习惯是在战国中期不经意间开始出现的。也就是说,这类文本在创作之初通常没有标题。*林清源:《简牍帛书标题格式研究》,台北:三民书局,2004年,第7-8、48-50、67-68页。目前我们尚不能确定,“十论”篇目的标题在《墨子》演变的哪一个阶段中被创作出来——在最终版本确定之前、其时还是之后?进一步的阅读可为我们了解作者本人的标题意识提供某些启示。

(二)单一标语

跳过篇目的标题而进入正文部分,我们有时可以在一种政治辩论的背景中发现基本的命题。这类命题在《墨子》中极为常见。其中,有些表达经常重复出现,作为核心的政策而被宣传,被作者明确地支持或者归属于某个人。它们被称为“言”“说”“道”“政”“法”或“教”,被某人所“执”、被某人所“是”或“非”,而且据说被古书或其中的主角(如尧、舜、禹、汤、文、武)所赞同。对于这类表达,笔者暂且称之为“提法”(基本命题)。《墨子》中这一类表达的数量远远高于其他早期中国的著作。

(三)标语串

简短命题在古代文本中的第三种呈现形式,是描述先秦诸子学术观点的标语串,如陈述其所主张的政策AB和XY。战国和汉代的一些篇目在列举各家的不同观点时,将这些标语串组合在一起呈现出来。*其他比较熟悉且包含这类标语串的篇目有《荀子·非十二子》《史记·太史公自序》以及与此相似的文献专著。参见齐思敏(Mark Csikszentmihalyi)、戴梅可(Michael Nylan):《通过古代中国的杰出人物构建谱系和发掘传统》(Constructing Lineages and Inventing Traditions through Exemplary Figures in Early China),《通报》2003年第1-3期。比如,《庄子·天下》篇用一些大致固定的命题来概括诸子的学说。其中,墨翟及其弟子禽滑厘被描述为:

作为非乐,命之曰节用。生不歌,死无服。墨子泛爱兼利而非斗。其道不怒。

我们试着对引文中的五个(不完全固定的)基本命题——“非乐”“节用”“泛爱”“兼利”“非斗”进行分析。这些命题都由两个汉字组成。虽然它们在《庄子·天下》没有重复出现,我们仍将其视为对原始出处即《墨子》一书中相关表达的较为准确的回应。*前两个(“非乐”、“节用”)属于我们所熟知的“十论”范围,后三个(“泛爱”“兼利”“非斗”)则是不太固定的表达,但一般与早期墨家的核心观念相类似,“不怒”也有可能被看作第六个命题。该组标语串将原始文本所包含的政策性内容去掉,而以一个相当包容的视角来呈现活跃于先秦知识界的诸子学说。《墨子》只是通过相对固定的表达来宣传某些政策,不像《庄子·天下》那样,将自家的先生与其他诸子相提并论。*像《庄子·天下》将先秦诸子的学说综合列举的做法可能在《墨子》“十论”之后,尤其是秦朝才开始出现。参见《吕氏春秋·不二》和《尸子·广(泽)》。

(四)《墨子》中基本命题的属性

在专门探讨篇目标题、单一标语以及标语串之前,我们首先对《墨子》中十个基本命题的出现情况进行考察。其中所涉及的问题有:除了作为“十论”篇的标题,这些表达在以其命名的篇目中出现的频率怎样?在《墨子》的其余篇目中,它们出现的频率又是怎样的?

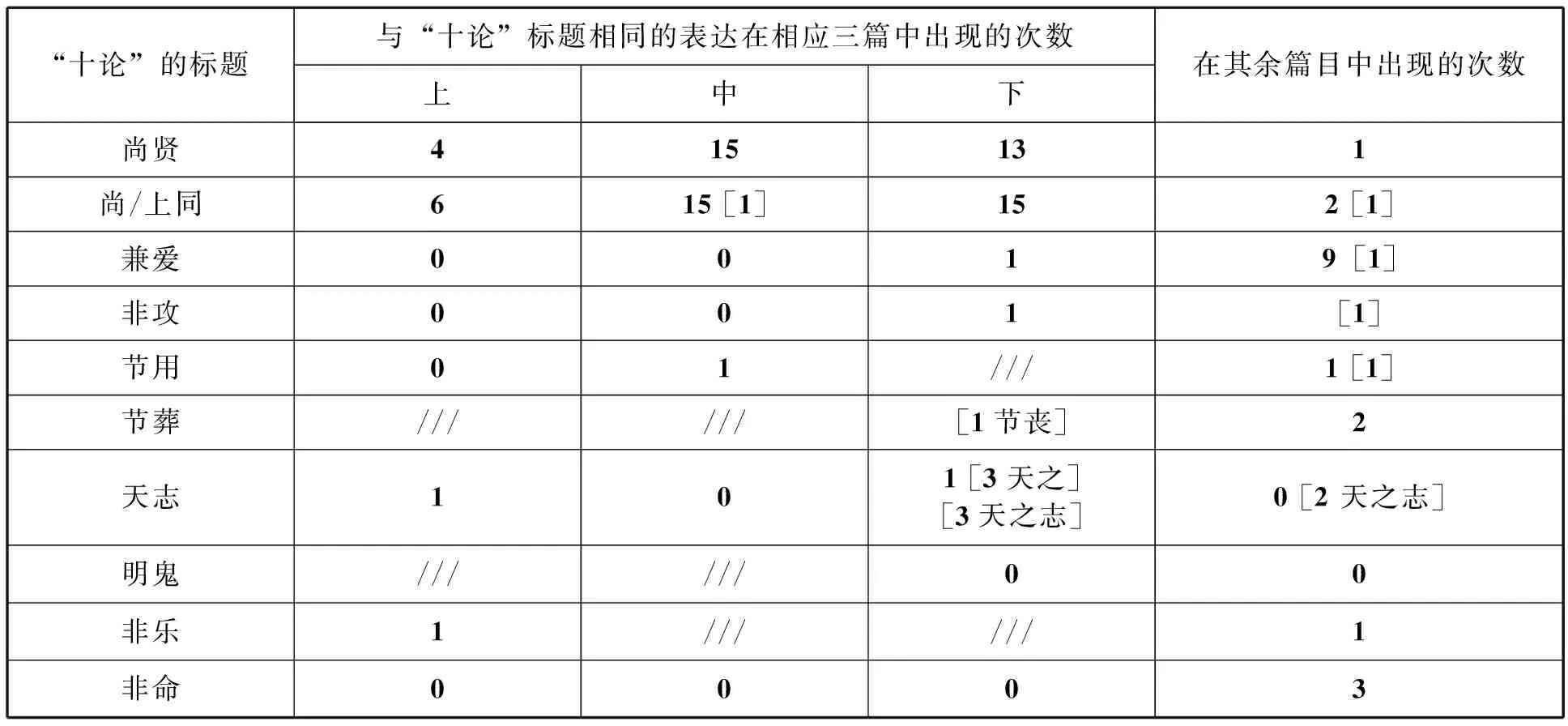

由表1可知,第一,除了“尚贤”和“尚同”,其余标题在它们所对应的三篇文本中均有明显的缺失。也就是说,大部分“十论”篇目的作者几乎从不在字面上论及与标题相同的表达。第二,在“十论”篇目之外的其余篇目中,这些表达出现的次数更少,这一情况同样适用于“尚贤”和“尚同”。第三,清代学者针对这些基本命题作了大量的文本校订工作。当然,以上三点不足以证明《墨子》的早期作者不了解或者不重视这十个核心命题,也不能说明他们没有对“十论”思想进行系统的哲学思考。然而,只有将当前的各种预设暂且予以搁置,我们才能获得关键性的信息,而这很有可能引发关于《墨子》的另外一种认识。

表1 道藏本《墨子》中与“十论”标题相同的表达在相应篇目中出现的次数(标题本身除外)

注:已佚篇目用///表示,清代学者所作的校订用方括号[ ]表示。

二、篇目的标题

固定表达所处的最明显位置是思想性文本的标题,如《墨子》“十论”篇目的标题。由出土文本的相关研究可知,从战国中期开始,思想性的文本有时带有这类篇题。由于对汉代以前《墨子》的文本结构和标题等信息缺乏了解,我们不能非常确定地得出班固所记载的《墨子》篇章的编辑与命名时间。*《汉书·艺文志》关于《墨子》篇目的记载是“墨子七十一篇”,这表明佚失的18篇文本在汉代很可能仍然存在。参见约翰·诺布洛克(JohnKnoblock)、王安国(Jeffrey Riegel):《墨子:伦理和政治文本的翻译与研究》(Mozi: A Study and Translation of the Ethical and Political Writings),伯克利:加利福尼亚大学出版社,2013年,第15页。班固针对墨子其人增加了一些信息:“名翟,为宋之大夫,在孔子后。”最后,在关于墨家思想的一则简短评论中,班固为我们提供了现存最早的包含基本命题的最长标语串(《鲁问》篇的长标语串除外)——贵俭、兼爱、上贤、右鬼、非命、上同。参见《汉书》卷30,北京:中华书局,1992年,第1738页。《墨子》研究者普遍认为,刘向曾经参与过《墨子》的校订。*孙诒让撰、孙启治点校:《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第655页。班固曾就删除《墨子》“备守”篇目的重复内容作出评论。(《汉书》卷30,第1762页)班固参考了刘歆的《七略》,该著以《别录》为基础,而后者汇集了公元前26年之后刘向向朝廷进献的记录。此外,《史记索隐》中一处关于《墨子》的文字引自《别录》,其文为:“今按墨子书有文子,文子即子夏之弟子,问于墨子。”(《史记》卷74,第2350页)以上内容是刘向曾参与修订《墨子》的仅存证据。然而,即使这一情况属实,我们仍无法获知,刘向在着手校订工作时,《墨子》已多大程度完成了。简言之,这些标题可能在战国时代《墨子》初创之时即已存在,但也可能是刘向之前、刘向其时甚至其后的学者添加上去的。

试想一下,如果你生活在18世纪中期,而且从来没有听说过墨家“十论”这一提法;你被邀请去阅读没有篇题的“十论”篇目,并且被要求仅以文本为依据来确立各篇的标题。你会提出什么样的标题?它们与近代以来的标题相一致吗?会与文本的内容相符合吗?此外,仅凭文本内容是否可以看出它的标题原来即以固定表达的形式存在,并且代表着某一特定的教义或政策?又或者,标题所蕴含的思想是否仅以一种不太固定的形式出现在全篇文本中?与标题相同的提法在该篇中从不或者很少出现的原因是什么?这一标题是否对论证至关重要,亦即经常被重复使用,不仅在文本开头被介绍,同时在结尾处被强调?总之,我们是否产生这样一种印象:《墨子》的一些作者可能已经意识到了这个标题,并且在其引导之下来组织和传达他们的思想?

笔者依据篇目标题与内容匹配程度的不同将它们大致划分为三种类型——程度较高的匹配、程度一般的匹配以及程度较低的匹配——并且用最具代表性的篇目分别予以说明。

(一)内容与标题匹配度较高的“十论”篇目

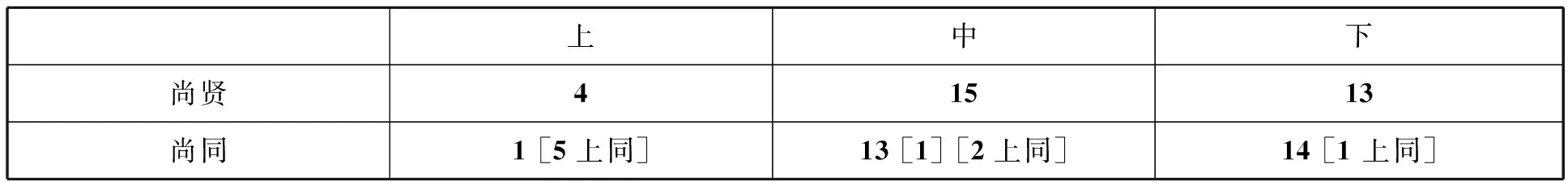

由表1可知,《尚贤》三篇和《尚同》三篇的作者似乎都意识到标题的存在及其重要性。这些篇目的作者很可能自觉地写出某篇以宣传某项政策,所以才用与之相同的表达来充当篇目的标题。

表2 道藏本《墨子》中篇目内容与标题匹配度较高的两种“十论”篇中,与标题相同的表达在文本中出现的次数

与《尚同》三篇相似,*与《尚同》三篇相比,《尚贤》三篇更加简洁明了,因为“尚同”这一标题有点模棱两可的意思。有些学者不把“尚同”翻译为“副词-动词”(conform upward)的结构,而是“动词-宾语”(exalt unity)的结构。这种翻译也有可能,但《尚同》三篇中比较常见的还是“副词-动词”这一结构形式。《尚贤》三篇结构严谨,有效地宣传核心观念,尤其是《尚贤中》这一篇。*日本学者渡边卓(Watanabe Takashi)认为该篇是《尚贤》三篇中最晚创作出来的,时间大约在公元前220年左右。参见渡边卓:《墨家思想》,载宇野精一主编:《中国思想之研究》第3册,洪顺隆等译,台北:幼狮文化事业公司,1977年,第4页。关于《墨子》各篇目写作时代的不同见解,参见戴卡琳、钟鸣旦(Nicolas Standaert)编:《作为不断发展的文本的〈墨子〉:早期中国思想的不同声音》之《引言》,莱顿/波士顿:博睿出版社,2013年,第4-19页。如表2所示,“尚贤”这一表达在该篇文本中出现了15次,其开篇即强调“尚贤”对于国家福祉的重要性:

子墨子言曰:“今王公大人之君人民,主社稷,治国家,欲修保而勿失。胡不察尚贤为政之本也。”

下文接着以问答的形式列举了论据,从而使每个人都能理解并轻易记住:

何以知尚贤之为政本也?曰自贵且智者,为政乎愚且贱者,则治;自愚贱者,为政乎贵且智者,则乱。是以知尚贤之为政本也。

接下来列举古代圣王实行尚贤的正面例子以及“今王公大人”的反例——他们虽然在私人事务中知道选择与奖赏最有能力的人,却在治理国家的过程中不能效法这些典范。再往下,引用古代权威性的文本来证明,古代圣王在治理国家中都能够做到“尚贤”与“使能”:

故古者圣王唯能审以尚贤使能为政。

作者进一步指出,古代圣王效法“天”,通过“尚贤”与“使能”来检验国家治理之得失。该篇的最后以一个急切的期望作为总结:

胡不察尚贤为政之本也。此圣人之厚行也。

除了对篇目标题的不断重复,“尚贤”又被称为“政之本”、一种“行”、“吾言”等。在《尚贤下》,它被称为一个“说”。任何读过《尚贤》三篇的人,即使没有看过标题,也肯定可以猜出它是“尚贤”,也可能附带着“使能”。

(二)内容与标题匹配度一般的“十论”篇目

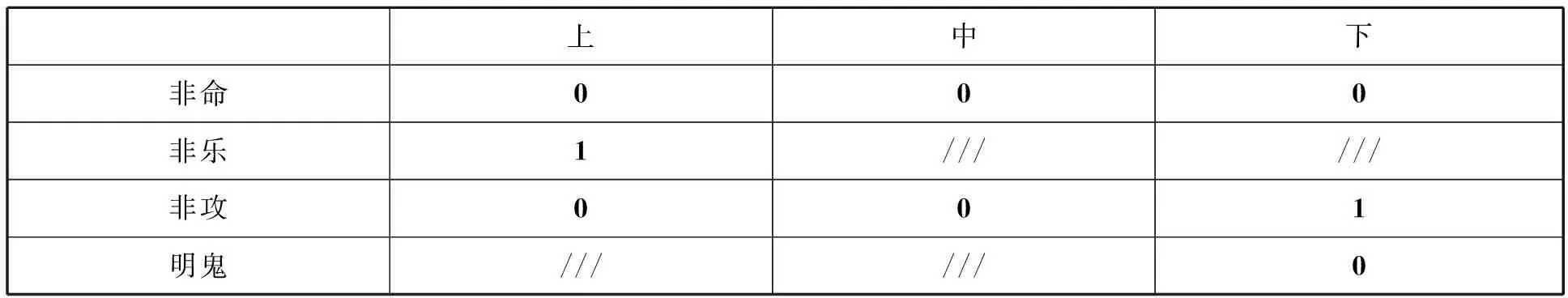

有四种“十论”篇(其中的两个没有完全保存下来)的正文几乎没有与篇题相同的表达。如表3所示,《非命》三篇、《非乐》一篇、《非攻》三篇和《明鬼》一篇就属于这种情况。不过,早期的作者在分别“非”命、乐、攻之前仍然有可能已经熟知这些篇题,并且否定“无鬼”的命题。

表3 道藏本《墨子》中篇目内容与标题匹配度一般的四种“十论”篇中,与标题相同的表达在文本中出现的次数

在《非乐上》篇,墨子通过不厌其烦地重复“为乐非也”(出现6次)来攻击上层社会的劣习。《非攻下》的结尾处宣称“非攻之为说”。更有意思的是,《非命》三篇和《明鬼》一篇多次提到“有命”和“无鬼”这两个命题,并对之进行严厉批评。如《明鬼下》云:

今执无鬼者曰:“鬼神者,固无有。”旦暮以为教诲乎天下,疑天下之众,使天下之众皆疑惑乎鬼神有无之别。是以天下乱。

很有可能,在墨家的核心命题出现之前,几乎没有人宣传“有命”和“无鬼”等学说。相反,它们也许在一开始就存在于墨家的叙述范围之内。墨者自己把“有命”之类的命题冠之于王士大夫的头上,坚称他们持有这些学说,从而把他们当作能够用辩论来攻击的对象。墨家愤怒的原因可能不是一些教义或观点,而是上层社会长久以来所形成的生活态度和习惯。这些习惯被墨家视为某一群体的信念或意见,并通过辩论将他们控制。早期中国哲学可能正是通过这种方式而被塑造出来。*丹·罗宾斯(Dan Robins)曾考察《墨子》“十论”部分关于对手意识的不断增长,是对此点的详细说明。参见Dan Robins. “The Mohists and the Gentlemen of the World.” Journal of Chinese Philosophy 35 (2008) 3,pp.396-399.

由上可知,墨者在提出自家学说之前,很可能先为他们的对手创作出了某些基本命题。相比于积极地宣传某项政策的标语来说,“非X”这种表达在早期阶段所发挥的作用更大。然而,由其他的文献资料以及下文将要讨论的《鲁问》篇的长标语串可知,墨子后来逐渐在字面上与“非X”标语建立了关联。由此表明,至少在某些作者看来,“非X”这种表达同样可以积极地代表墨家思想。*这一点可用来说明本部分的“非X”的篇目。关于“非乐”,可参看《庄子·天下》《淮南子·说山训》和《荀子·富国》;关于“非命”,可参看《淮南子·氾论训》和《汉书·艺文志》;关于“非攻”,可参看《吕氏春秋·应言》《庄子·天下》与《荀子·富国》中的“非斗”这一表达。

(三)内容与标题匹配度较低的“十论”篇目

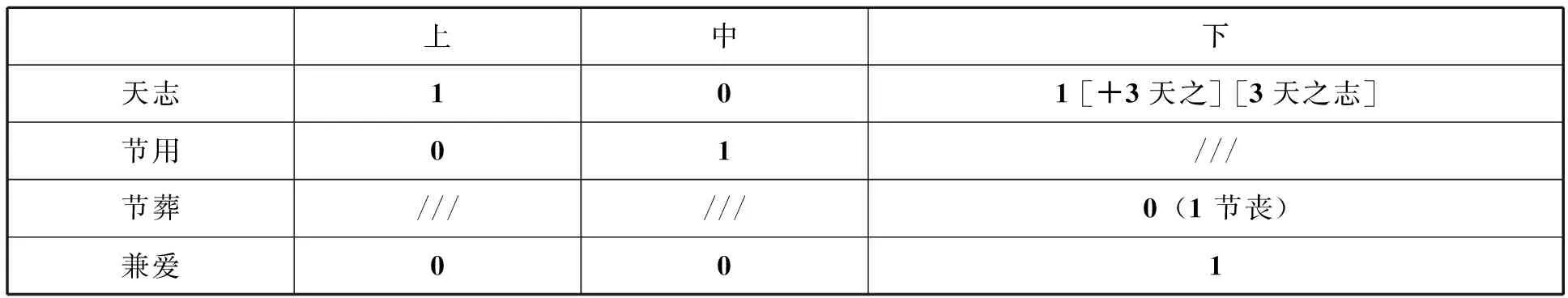

在最后四种“十论”篇目中,文本内容与标题之间的关联更不明显。按照关联度降序排列,依次为《天志》三篇、《节用》两篇、《节葬》一篇以及《兼爱》三篇。这些篇目几乎不包含与篇题相同的表达。*《节用》两篇中仅有的一个“节用”有时被校订为“器用”,但不是很常见。参见约翰·诺布洛克、王安国:《墨子:伦理和政治文本的翻译与研究》,第197页。如果不是事先知晓标题,几乎没有读者仅凭借文本的内容就能够准确地猜出它们。

表4 道藏本《墨子》中篇目内容与标题匹配度较低的四种“十论”篇中,与标题相同的表达在文本中出现的次数

“天志”这一个例子比较含糊,因为《天志下》在文本内容上有一些变动(据清代学者的意见)。*《天志》三篇也有可能归属于前一类。孙诒让遵从毕沅将“天之”校订为“天志”的做法。(参见《墨子间诂》,第211、217页)如果认为文中依次出现的三次“天之”和“天之志”都是“天志”的近似表达,那么,它在《天志下》篇出现了七次,这一情况与《天志上、中》两篇完全不同。渡边卓和钟鸣旦认为,从时间上来看,《天志下》应该排在三篇中的第二篇。参见渡边卓:《墨家思想》,第15-16页:钟鸣旦:《作为标准的“天”》,载戴卡琳、钟鸣旦编:《作为不断发展的文本的〈墨子〉:早期中国思想的不同声音》,第264-269页。如果依据文本内容为《节用》篇选择一个标题,“非X”这种表达(比如“非费”)显得更加恰当,因为该篇的宗旨是反对浪费。*或者用“去费”。在《节用上》篇,“费”被驳斥了四次(两次是“去费”),《节用中》篇则有三次。仅存的《节葬》一篇的篇题同样很难猜出,因为该篇系统地谴责厚葬久丧,认为这种做法违背他们的“二子者言”。同前面一类篇目相似,该篇也把某些命题归属于他们的对手。

文本内容与篇题分歧最明显的是《兼爱》三篇。笔者已撰文论证,*戴卡琳:《〈兼爱〉三篇是关于“兼爱”吗?》,载《作为不断发展的文本的〈墨子〉:早期中国思想的不同声音》,第35-67页。墨家在最原始的《兼爱》篇里很可能率先提出了不太有争议的“爱人”这一口号,而在后来的《天志》篇,这一表达逐渐演变为要求更加严格的“兼爱”理想。这时候,“兼爱”则可能作为一个“基本命题”经常出现。*渡边卓考证了《天志》三篇的成篇时间,分别是:约公元前280年、前260年以及前240年。下文提到的《兼爱》三篇的写作年代同样参考了渡边卓的观点。参见渡边卓:《墨家思想》,第4页。日本学者吉永慎二郎指出,《兼爱上》(约前380年)可以看作墨子的一个弟子对其先生“不可以不劝爱人”主张的解读。*吉永慎二郎:《兼爱是什么——兼爱概念的形成和发展》,《哈尔滨师专学报》1999年第4期。该弟子的解释是,在传统的相互关系中,我们应该“相爱”,而不是“自爱”。从这个层面来看,《兼爱上》的“兼”字作为一个副词而发挥作用。《兼爱中》(约前350年)为“兼”作简短的辩护并批评反对者,同时声称“强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不敖贱,诈不欺愚”。《兼爱下》(约前300年)继续阐述这一观点,并且首次提到“兼爱”,人们被要求做到“饥则食之,寒则衣之,疾病侍养之,死丧葬埋之”。

由于我们对《墨子》的原始形式和结构知之甚少,再加上文本创作过程的复杂性,以上对篇题的分析以及从中得出的结论只能视为一种尝试。笔者也并非认为这些篇题不合适或者被草率地选择,因为即便是《兼爱》三篇,它们的篇题也与文本内容比较契合。我们可以这样假设:曾经某一时期,确实出现过十个固定的表达,对于《墨子》的一些作者或编辑来说,它们可能充当一个基本的框架而发挥作用。然而,在比较文本内容与篇题的过程中,我们确实可以产生一些洞见。首先,它使我们注意到反复出现的属于墨家反对者的基本命题,而它们很可能是墨者发明出来用以标识他们的对手。但这并不能说明,“非X”篇的作者所关注的话题没有被其他诸子所思考,比如命、鬼以及厚葬等。其次,这十个为人所熟知的命题可能并非在墨家思想创立之初即作为连贯理论的一部分而被构思出来,而是经历了不同的发展阶段。例如,“非X”这一篇题,有可能在较晚的时期才成为基本的命题。因此,除了下文将要讨论的《鲁问》篇的长标语串之外,它在其他篇目中都没有出现。

三、单一标语的属性

在分析了篇题的表达形式以及“非X”篇目中所提到的基本命题后,我们继续考察单独出现的标语。这类命题主要依赖于文本背景中的特定标志,即为宣传、发扬、辩护、挑战或反驳而反复强调的政策、信念、教义或者学说。笔者区分了两种类型的单一标语:属于反对方的单一标语和墨家作者明确支持的单一标语。

(一)属于反对方的单一标语

在反驳命定论的过程中,墨子批评那些“执有命”的人,而“执有命”这一表达在《非命上》出现不少于十二次。“执有命者之言”是“天下之厚害”,因为他们“以教众愚朴之人矣”。因此,墨子坚称这一主张“不可不疾非”。《非命》篇还回顾了历史上的人物,并将他们分属于“有命”和“非命”两个阵营。比如,夏桀“执有命也”,而商汤“非之”。虽然《墨子》引用了不少古代的权威性文本,但部分引文不幸散佚。然而,得益于当今丰富的考古发掘,我们或许可以检验墨家作者的大胆主张“从十简之篇以尚皆无之”。*为了论证非命的观点,作者甚至对一处古代引文(已佚)中的“矫”字作出注解。仲虺之告曰:我闻有夏人矫天命布命于下……。彼用无为有,故谓矫。若有而谓有,夫岂为矫哉!(《非命下》)。“有命”这一表达在《非命》三篇的出现次数非常多——分别是14、11和6次——而“非命”一次没有出现过(参见表1)。“有命”是墨家为一组人群所创设的固定口号,这群人“执”“教”或“谓”这一口号,因而必须“非”它——由此确定该篇章的标题。墨家虽极力反对命定论,但“有命”这一表达本身并不带有侮辱性或诋毁性的意味,而只是客观地标识反对者的意见。然而,依笔者之见,当时可能没有人明确阐发这一标语并利用它为命定论作辩护。墨家反对者所“执”的其他对象还包括“无鬼”*这一表达在《明鬼下》出现了八次,在《公孟》出现了两次。它通常以“执无鬼者曰”这一形式出现。“厚葬”与“久丧”*“厚葬”与“久丧”两“说”在《节葬下》以及《墨子》的其余篇目中均出现了19次,而且通常作为一组固定的表达而出现。这一表达在其他早期文本中也可见,如《论语》《荀子》《庄子》《韩非子》和《论衡》等。等。与墨家自身的十个命题相比,它们在《墨子》中出现的次数更多。由此可见,“十论”篇最初的作者更加积极地通过创设标语来控制他们眼中的对手。

(二)代表墨家论点的单一标语

除了《尚贤》三篇和《尚同》三篇所宣传的政策与它们的标题相一致,《墨子》几乎没有以基本命题的形式对单一的标语进行明确的主张(参见表1)。惟一的例外是“兼爱”,《耕柱》和《鲁问》两篇都提到过这一命题。除此之外,《墨子》全书都没有将“十论”中的某个基本命题当作固定的口号进行宣传。

《墨语·耕柱》的作者明显意识到墨子主张“兼爱”,而其他人反对。这一表达并非由一个表示宣传意思的动词引领;墨家作者可能只是宣称他们的竞争对手“执”特定的观点。《墨子》中偶尔出现的“兼爱”(参看表1)以及它与《墨语》中敌对观点的对立都使它成为墨家思想的一个固定标识。

比如,在一则简短的对话中,巫马子用一句话总结了他与墨子的不同:“我与子异,我不能兼爱。”巫马子进一步解释差等对他的重要意义。墨子首先很客气地听取了巫马子的论证,然后进行辩护,并且含蓄地接受了巫马子用“兼爱”这一命题来概括他的思想。在同一篇里,巫马子又对“兼爱”进行攻击:

子兼爱天下,未云利也;我不爱天下,未云贼也。功皆未至,子何独自是而非我哉。

巫马子用“是”与“非”这对术语来评判墨子的“兼爱”主张,而墨子在构思自己的辩词时同样接受了这样的指涉。《墨语》将“兼爱”视为墨家思想的重要方面。《天志下》在陈述墨子的观点时有几次提到“兼爱”,但它可能尚未作为一个固定的表达而得以突显。此外,“兼爱”在《兼爱下》大概首次出现,而它也没有固定下来。

在《鲁问》标语串和“十论”篇题获得一定地位之前,其他与“十论”大致有些关联的表达也有可能被视为基本的命题。如果认为“十论”这一套核心观念是关于墨家思想的一种但不是唯一的理解,我们就会辨别出其他可能属于墨家的基本命题。“爱人”与“利人”这两个表达经常成对出现在《墨子》中。与之密切相关的是“兼”这一理想,在《兼爱中》《兼爱下》两篇中,它作为反对者系统攻击的一种价值而得以凸显,“皆闻兼而非之者”(《兼爱下》)。另一个例子是与“尚贤”密切相关的“使/事能”。最后要考察的是《墨语》部分比较突出的一个命题,即“为义”。*除了《墨语·耕柱》《贵义》《公孟》以及《鲁问》,“为义”还是《尚贤上》一则标语串的主题,而且在《天志下》也出现过一次。“为义”有时仅与墨子本人相关,*一位“故人”对墨子说:“今天下莫为义。子独自苦而为义。子不若已。”(《贵义》)但同样可以被其他的“为义之君子”所主张,而这类人在墨家的“义士”看来则根本不懂何为“义”。*这可能是墨子不赞同鄙人“吴虑”(这个名字听起来像“无虑”)的原因。吴虑说:“义耳义耳,焉用言之哉?”墨子从他的立场作出回应,他“虑”(耕、织、战)等事情,并认为言说是至关重要的。(《鲁问》)有些表达(如“爱人”“为义”)可能不足以完全归属于墨家,它们或许是指涉墨家全部义务的一个比较宽泛的标语,而不仅仅是一种观点的代称。

四、《墨子》中包含基本命题的标语串

如表1所示,“十论”在《墨子》中并非经常出现,但倘若出现,通常是在陈述墨子思想的标语串中。没有诸如“宣称”或“执”这类动词的引导,它们多在政治性的建议或辩论的文本背景中出现;标语串这一形式把它们当作可识别的命题而组合在一起。此外,它们在内容上也有一些重复。除了一则由十个(或九个)与“十论”篇题相同的基本命题所构成的长标语串以外,《墨子》中还有七个比较短的标语串,它们包含着大致固定下来的两或三个易于识别的命题,而且它们通常出现在被忽略的文本修订处。

(一)一则长标语串

《墨语·鲁问》篇有一则由十个(或九个)基本命题构成的长标语串。当魏越向墨子请教为国君提供的治国建议时,墨子认为应该根据国家的具体情形,采取不同的政策。这一回答看起来像是对其思想的一个总结:

凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤尚同;国家贫,则语之节用节葬;国家说音湛湎,则语之非乐非命;国家淫辟无礼,则语之尊天事鬼;国家务夺侵凌,则语之兼爱非[攻。故]曰择务而从事焉。

据笔者所知,这一则标语串自清代晚期以后才逐渐被视为早期墨家思想的代表。大概在同时,学者们开始注意到“十论”篇目的标题以及它们与这一则标语串的紧密关联。两者之间的不同之处为,“天志”在此处被称为“尊天”,“明鬼”则为“事鬼”。其他的标语串比较短,而且其中的命题不太固定,但它们均一致地包含这两个表达(“尊天”和“事鬼”),而不是与“十论”篇题相同的表达。这就可以解释表1中的“明鬼”与“天志”两个表达除了当作“十论”篇目的标题之外,而不在《墨子》中出现的原因。《鲁问》这一则特殊的长标语串及其命题的固定化可能对应《墨子》形成过程中一个较晚的阶段。*目前关于墨子的主流解释基本都依据《鲁问》的这则长标语串和“十论”篇目的标题,而这很可能与《墨子》的创作过程有关。白妙子(TaekoBrooks)将《鲁问》篇的写作年代推定为公元前262年。参见白妙子:《墨家伦理篇》(The Mician Ethical Chapters),《辨古集》2010年第1期,第115页。

这一则长标语串中鲜少被人注意到的一处文本细节(因为被认为在哲学上不相关)是它的第十项政策,即“非攻”,因为这一表达在19世纪晚期孙诒让(1848—1908)的《墨子间诂》之前所有尚存的版本中都有缺损。该处文字以“非”字结束,紧接着是“曰”字,而中间没有留下任何空白。王念孙(1744—1832)在《读书杂志》中首先校订出此处阙文,*“旧本脱攻故二字。今据上文及非攻篇。补”。参见王念孙:《墨子杂志》,载任继愈、李广星编:《墨子大全》(第14册),北京:北京图书馆出版社,2004年,第207页。并最先被孙诒让继承,*孙诒让撰、孙启治点校:《墨子间诂》,第475页。而后被整个学术圈普遍接受。这一校订很容易使人信服,以致它几乎被忽略,而没有译者注意到。甚至像毕沅(1730—1797)、孙星衍(1753—1818)、《四库全书》编撰者(1778)、张惠言(1761—1802)以及俞樾(1821—1907)这类杰出的《墨子》研究者都没有注意到此处文本有阙文。由此说明,不是很久以前,用十个核心命题来描述墨家思想的做法并不普遍。由这些学者为各自的《墨子》版本所写的序言可知,他们对“十论”这一提法缺乏兴趣。*毕沅在《墨子注》中没有校订出该处文字,只是在序言中引用了这九种主张;张惠言的序言只引用了“十论”中的八个;俞樾在《诸子平议》中没有提到王念孙所作的校订。参见戴卡琳:《古代的墨学,现代的建构:孙诒让的〈墨子间诂〉》,第125-129页。这一事实也许不能改变我们关于早期墨学的哲学诠释,但它却是思想史研究中一个颇值玩味的话题。

(二)短标语串

除了上文提到的一则长标语串,在《墨子》文本中还可以看到不同的命题作为墨家思想的格言同时出现。它们与《鲁问》的长标语串比较相似,看起来更加简短而且不固定,虽然在文本中所处的位置相隔较远,但彼此之间具有相似性。其中最长的一则标语串出自《墨语·公孟》篇。儒者公孟子对于孔子“博于诗书,察于礼乐,详于万物”却不能成为天子这一问题颇感困惑,由此便向墨子进行发问。墨子认为,成为有智之人还必须精通其他方面,比如:

夫知者必尊天事鬼爱人用节。合焉为知矣。

这一则标语串发生在诸子论辩的背景下。反对者似乎认可墨家尚贤的政策,并由此质疑普通百姓的无能而肯定孔子的地位。作为回应,墨子将他本人的思想以一套易于识别的命题呈现出来,希望借此赢得对手的尊重。此处文本中的“尊天”和“事鬼”在《鲁问》篇同样出现过。“爱人”这一表达使我们很自然地联想到“兼爱”这一核心命题。但在《墨子》的早期作者看来,短标语串中多次出现的“爱人”表明,这一表达通常作为比较普遍的一个命题而发挥作用,它可能后来才逐渐演变为如今为人所熟知的“兼爱”这一命题。*“爱人”在《墨子》中共出现48次,甚至在《兼爱》三篇中,它的出现次数都远超“兼爱”。最后,如果我们遵循学术上的校订,这则标语串就有可能包含第四个命题,即“节用”。然而,大多数学者都没有提到最早对此处文字进行校订的《墨子》版本。*在毕沅的版本中,它被首次校订,但没有进行注解,继而被后来学者不加说明地接受了。(参见孙诒让撰、孙启治点校:《墨子间诂》,第454页;梅贻宝:《墨子的论著》(The Works of Motze),台北:孔子出版社,1980年,第466页;李生龙《新译墨子读本》,台北:三民书局,1996年,第437页;谭家健、孙中原:《墨子今注今译》,北京:商务印书馆,2009年,第389页;伊恩·约翰斯顿(Ian Johnston):《墨子全译》(The“Mozi”: A Complete Translation),香港:香港中文大学出版社,2010年,第681页;约翰·诺布洛克、王安国:《墨子:伦理和政治文本的翻译与研究》,第356页)这一校订并非毫无根据,但道藏本的“用节”这一表达也有其合理性。实际上,“节用”这一命题不仅在其他的短标语串中没有出现,甚至在《墨子》一书中都几乎不见(见表1)。另一方面,《墨子》却提到对“有节”的欣赏。*详见《非命上》:根据古代圣王的法令和法规,只要“坐处有度,出入有节,男女有辨”,百姓即可得到很好的治理。清代学者对“用节”的校订可能受十个核心命题逐渐固定化这一趋势的影响。

笔者所要讨论的第二个短标语串出现在《法仪》篇,它是《墨子》前七篇中唯一包含基本命题的篇目,但同样经过了校订。作者宣称:

昔之圣王禹汤文武兼天下之百姓,率以尊天事鬼。

在道藏本中,这一则标语串只包含同时出现在其他标语串中的两个固定表达——“尊天”和“事鬼”。但毕沅在“兼”字后增一“爱”字,并注解“以意增”。*孙诒让撰、孙启治点校:《墨子间诂》,第23页。这一校订同样言之有理,而且被译者们再次不露痕迹地接受了。*梅贻宝:《墨子的论著》,第30-31页;伊恩·约翰斯顿:《墨子全译》,第28-29页;约翰·诺布洛克、王安国:《墨子:伦理和政治文本的翻译与研究》,第59-60页。然而,初始的文本仍值得保存,因为它表明墨家的作者曾经使用过(可能)比较不固定的表达。*如果不增加“爱”字,《墨子》中的“兼”就成为动词,其在语法上与孟子的“周公兼夷狄,驱猛兽而百姓宁”(《孟子·滕文公下》)相同。《群书治要》(631年)引作“兼爱”,由此证明毕沅对此作过校订。这种可能性可通过其余的五个短标语串得到证实,此处不再做详细地引用和讨论。

表5 道藏本《墨子》中包含(可能)比较不固定表达的七个短标语串

以上表格不仅揭示了辨别基本命题时的困难,还为我们提供了一些其他的信息。由表格右侧的“注释”栏所列举的文本校订可知,虽然有些表达与十个核心命题非常相近,但与“十论”的标题或《鲁问》长标语串中的固定表达相比,仍缺乏稳定性,这也就是刚才所说的困难所在。严格地说,当我们考察未经修订的文本时会发现,没有一个命题与“十论”的标题完全吻合。再者,有些命题似乎作为一个较长标语的一部分而发挥作用(如“兼相爱交相利”),而其他的表达(如“爱人”“利人”)可能在某一时刻才被相对地固定下来。

这七个短标语串还透露出一些新颖的信息。很显然,它们比较短,由两到三个命题构成,且共同关注天、鬼以及爱人三个方面,而不是墨家其他的论题(如果不把“用节”的校订考虑进来的话)。这就引发一系列的问题和假设:《墨子》的作者是否已掌握墨子所谓的“十论”的哲学思想,抑或是还没有使用基本命题的习惯?短标语串只包含两到三个命题是不是有什么原因?今传本《墨子》是不是代表墨家的一个(宗教)派别?再者,这些短标语串(仅提及天、鬼与爱人)是否证明随着《墨子》一书的形成,墨家思想也经历了一个逐步出现并缓慢确立的过程?

五、结 论

《墨子》的哲学思想最初可能由历史上的某位人物以“十论”的形式提出来:战国时期可能有一位叫墨翟的人明确宣传过这十种学说,他甚至有可能精确使用了当今教科书中普遍流行的十个基本命题。实际上,关于墨子的这种描述在18世纪晚期以前似乎从未出现,这就启发我们在搁置这一先见的基础上去尝试一种新的研究方法。笔者认为,《墨子》的早期作者可能没有意识到由十个核心标语构成的一套完整体系。假如墨家创始人在最初阶段就通过基本命题阐明了一套核心观念,他的弟子为什么仅用其中的几个来表达他们对这套观念的赞同,而且《鲁问》中的“十论”对话直到18世纪才开始被学者注意到?针对这一疑惑,笔者认为,早期墨家思想可能经过不同作者与编辑的阐发而逐渐成型,使用不断固定下来的命题来论辩的习惯在战国晚期非常普遍,《墨子》的作者们则促成了这一习惯,而且我们一般倾向于将所有这些命题归属于墨子本人,而不是它们的真正发明者。

虽然这种方法不会使关于早期墨学的哲学诠释失去效力,但是把有关墨子的陈旧描述暂且予以搁置确实可以带来一些新问题。对此感兴趣的学者可能沿着一条特殊的路向进行研究,即关注“十论”之间的区别、某些命题的变动性、敌对标语的创作以及清代学者所作的文本校订等。这一研究至少可从以下三个方向继续展开:

首先,关于基本命题的研究是进入诸子之学的一个门径,它揭示出晚周时期哲学思想被塑造的一种特殊方式。由《墨子》文本可知,中国历史上曾有一群人针对某些特定的标语展开辩论,比起当前关于墨家的学术研究来说,他们之间的观点分歧更大。比如,除了《鲁问》篇的长标语串和几个“十论”篇题以外,“非X”这种表达形式在《墨子》文本中均不可见。18世纪以前的文献都没有提到墨家“十论”这一套核心观念。*其他文献中与墨家核心命题相似的表达按照出现次数降序排列如下(有些在正文中已被引用):(1)兼爱:《孟子·滕文公下》《尽心上》;《淮南子·氾论训》;《汉书》卷30;《庄子·盗跖》《天下》(“泛爱兼利”)。(2)节用:《庄子·天下》;《荀子·非十二子》(“上功用、大俭约”)、《富国》(“尚俭”);《史记·孟子荀卿列传》和《太史公自序》(均增加“强本”)。(3)非乐:《淮南子·说山训》;《荀子·富国》《乐论》(墨子“非之”);《庄子·天下》。(4)明鬼:《淮南子·氾论训》(“右鬼”);《汉书·艺文志》(“右鬼”);《论衡·福虚》(“右鬼神”)、《薄葬》(“右鬼”和“事鬼”)。(5)非攻:《吕氏春秋·应言》;《荀子·富国》(“非斗”);《庄子·天下》(“非斗”)。(6)非命:《淮南子·氾论训》;《论衡·明义》(“无命”);《汉书·艺文志》。(7)节葬:《论衡·薄葬》;《孟子·滕文公上》(墨子之丧“以薄为其道也”)。(8)尚贤:《淮南子·氾论训》;《汉书·艺文志》。(9)尚同:《汉书·艺文志》。(10)天志:虽然它在《墨子》的标语串中居于首位,但不能据此认为它仅属于墨子。“天”在战国时期可能被普遍地认同,而非墨家所独有。作为本文的拓展,未来的研究可重点关注墨家基本命题的发展历史以及《墨子》中尚未以基本命题的形式呈现出来的观念。*除了在“十论”篇目中出现以外,十个核心命题在《墨子》其他篇目中的出现情况为(按次数降序排列):“兼爱”(17X),“非攻”和“明鬼”(13X),“天志”(9X),“节用”(7X),“尚贤”(5X),“节葬”(4X),“非乐”和“非命”(2X),“尚同”(1X)。目前没有充分的依据可以证明,《鲁问》标语串中成对出现的命题相互支持。

第二个研究路向关注《墨子》中敌对命题的重要性与流行性。《墨子》的作者似乎非常乐于通过创作基本的命题来批评那些不可理解的对手们的卑劣习惯和信念,而不是主动地用一些固定的标语来标识自己所在的群体。对“无鬼”“有命”“厚葬”和“久丧”这类命题的历史进行追踪,进而考察它们被其他诸子吸纳、忽略、拒绝或者接受等情况,都是颇值得研究的内容。

第三个研究思路是,在方法论上将既有预设予以搁置能够引发某些洞见,虽然这些洞见不一定能回答现存问题。比如,尽管我们不知道“十论”篇标题的创作年代,如果把它们视为历史的产物,也可以使读者从它们的束缚中挣脱出来。同样,我们目前对早期墨家思想所持观点的历史性可以使我们关注文本校订背后的预期。虽然这一方法可能在某种程度上动摇我们讲述“墨家创始人”时的牢固根基,但同时也可提供不同时代(包括我们所处时代)各种有关《墨子》写照的信息。

TheGradualGrowthoftheMohistCorePhilosophy:TracingFixedFormulationsintheMozi

Carine Defoort

Due to our lack of knowledge of early texts such as theMozi, we inevitably have had to rely on assumptions when interpreting these texts. These assumptions have contributed to the portrayal of Mo Di as a philosopher, the founder of Mohist thought, and the advocate of a coherent thought system in Ten Core Ideas. However, we can approach theMoziin a different way by methodologically putting these assumptions on hold, not necessarily by rejecting them. This approach draws attention to the differences among the Ten Core Ideas, their relatively unfixed forms, and their rare presence in theMozi. It leads to another, equally plausible portrayal of Mohist thought as gradually shaped by its authors and editors along with the formation of the book.

Mozi,ten core ideas, strings of mottos,early Chinese texts,Qing emendations

B224

:A

:1006-0766(2017)05-0020-12

(责任编辑:曹玉华)

戴卡琳(Carine Defoort),比利时鲁汶大学教授

译者简介:吴晓欣,湖南大学马克思主义学院助理教授(长沙410082);聂韬,电子科技大学外国语学院讲师(成都610054)

专栏导语:鲁汶大学汉学系在本世纪初开始研究《墨子》,不仅是因为这位早期中国哲学家的思想,而且也因为一些围绕着他但却讨论不足的命题。首先,我们对《墨子》的论证和说服形式感兴趣(2005年在鲁汶大学举办了研讨会)。接下来,我们的兴趣转向《墨子》内容的各种差异与演变(2009年在鲁汶大学举办了研讨会)。由于《墨子》书是不同的弟子托给“子墨子”的意见,它自然而然地包括不同的思想。第三步的重点是近代对墨家思想的诠释和它对当代学术界的影响(2014年在鲁汶大学举办了研讨会)。这三个连续的主题——即:论证形式、内部的多样性和近代的诠释——尽管都与《墨子》相关,但也略微撇开他本来的哲学思想,且带来了一些较少被研究的题目。

在2014年举办的研讨会中邀请了著名的中国专家们共同参与,其中便有本专栏的撰稿者。本专栏文章中两篇专注于先秦时期,另两篇专注于近现代的墨学阐释。《墨子推理方法对于孟子的影响》讨论墨子对孟子在论辩方法上的影响。虽然两者之间有冲突,但他们在很多核心概念的使用与论辩推理形式上却非常相似,可见孟子受墨子之影响颇深。《“十论”的递增成形:对〈墨子〉中基本命题的追溯》暂时放弃墨子的描述,即:某“学派”的“创始人”,宣传某种“哲学”,同时在某一“著作”或该著作的某部分中呈现出来。文章沿着《墨子》一书的创作过程,来追踪墨家核心思想的缓慢出现,并重点关注“十论”之间的区别:它们在《墨子》的文本论述中的鲜少出现;它们作为固定标语逐渐定型以及被忽略的清代校订等问题。《论民国学者对墨家“兼爱”的阐释——以儒墨关系为中心》认为清末民国初期的墨学讨论主要集中于“兼爱”的意义与价值,透过近代学者关于兼爱的各种讨论,可把握他们对儒家或儒学的态度,以及对儒墨关系的处理。《功利主义与近代墨学重构》展示了“Utilitarianism”一词近代翻译的复杂演变过程:经过梁启超的“实利主义”、胡适“乐利主义”再到吴虞在对墨子的评价中试图打破“功利”的传统贬义色彩,直至“功利主义”的提法在冯友兰的著作中最终固定下来,成为“Utilitarianism”独一无二的汉语译词。另外,李庭绵(当时鲁汶大学的博士生来自台湾国立大学,现在东海大学教书)的报告《以墨子还原孔子——康有为今文经学理论的论证模式》也属于本次墨子专栏的讨论范畴。她显示康有为建立孔教的理论在很大的程度上借由墨子来论证。

感谢所有研究《墨子》的学者们!他们的支持和兴趣对我们是一种无穷的启发与快乐。

本文在“The Gradual Growth of the Mohist Core Philosophy: Tracing Fixed Formulations in theMozi”.MonumentaSerica64.1(2016),1-22的基础之上修改而成。