俞平伯1954年以后的岁月(三)

2017-09-21周文毅

文|周文毅

俞平伯1954年以后的岁月(三)

文|周文毅

故乡归去来

1955年5月25日傍晚,俞平伯踏着暮色,登上京沪直达快车,先到上海,再转车到杭州,开始他作为浙江省全国人大代表首次回选区视察之旅。

火车南行途中,俞平伯与胡愈之交谈甚多。胡愈之是浙江上虞人,民国时期主要从事新闻和出版事业。他也是一个作家,纪实性文学作品写得比较多,如他流亡法国三年,在1931年回国途中访问了苏联,回国后所著介绍苏联十月革命后成就的作品《莫斯科印象记》,就曾经名噪一时。他组织翻译并出版了美国新闻记者埃德加·斯诺那部后来闻名中外的著作《西行漫记》;他还在抗战极端困难的条件下,第一个组织出版《鲁迅全集》。

说起来,俞平伯与胡愈之也是老熟人了。1921年1月4日,郑振铎、许地山等在北京中央公园来今雨轩成立文学研究会,稍后,俞平伯和胡愈之都加入了该会。1949年中华人民共和国成立后,胡愈之当上光明日报社总编辑,俞平伯屡在该报发表文章。因此,作为浙籍在京人士,此次能回故土浙江视察,胡愈之一上车就很开心,毫不介意与尚在被“热批”中的俞平伯一起南下视察。

俞平伯一行于5月27日中午11点多抵达杭州城站。浙江省副省长杨思一率员到车站月台迎候。杭州人习惯把杭州火车站称作“城站”,是因为1929年该站建在紧挨杭州老城墙边的缘故。当俞平伯从软卧车厢下来时,乍一回眸,城站还是老模样,而自己却全无30年前写作散文《城站》那种欢快的心情了。1925年10月6日,他曾温馨地写道:

城站无异是一座迎候我的大门,距她的寓又这样的近;所以一到了站,欢笑便在我怀中了。无论在哪一条的街巷,哪一家的铺户,只要我凝神注想,都可以看见她的淡淡的影儿,我的渺渺的旧踪迹,觉得前人所谓“不怨桥长,行近伊家土亦香”。这个意境也是有的。(《俞平伯全集》第2卷,花山文艺出版社1997年版,第154页)

文中“她的寓”,指的就是1920年4月至1924年12月,俞平伯和妻子许宝驯携孩子羁旅杭州期间住过的岳父家——城头巷3号,这座有着高大墙门的宅子与城站近在咫尺。这座宅子的主人姓朱,俞平伯在文章中称他为“朱老太爷”。岳父兼舅父许引之因女儿女婿一家来投奔,他在严衙弄的老房子不敷居住,这才租下朱家的房子与女儿女婿一家搬在一起住了。对这座宅子,俞平伯的印象无疑是美好的,他在散文《打橘子》里曾经描述过:墙门里有花草、亭子和太湖石,还有铺着青石板的大大天井,女人们可以在廊下闲聊,孩子们可以尽情地奔跑,秋天到了,园子里还会结出累累橘子。羁留杭州的4年半时光里,俞平伯曾在上海大学执教8个月,因此常坐沪杭快车出入杭州的城站,《城站》这篇散文,写的就是这期间他往返杭沪的感受。而今31年过去,俞平伯成了被批判的对象,即使以全国人大代表身份“荣归”故里,亦不复能像当年那样由衷“欢笑”了。

然而,杭州毕竟是俞平伯留下美好回忆的地方,他第一部新诗集《冬夜》在这里编就,第一篇红学论文《石头记底风格与作者底态度》在这里写出,第一部红学专著《红楼梦辨》在这里作成。他还为杭州写下许多诗歌和散文。特别是西湖西面的三台山下,还有他俞氏家族的墓园,里边还有曾祖父母、伯祖父母、祖父母以及父亲前妻彭见贞的4座庐墓;西湖西南面的九溪杨梅岭上,则还有岳父兼舅父许引之的墓地。

5月27日,俞平伯等全国人大代表一到杭州,就被安排到西湖湖滨的西湖饭店住下。中午,他和代表们都被请到有名的“杭州酒家”吃午饭。饭后,他便利用下午仍是代表报到日的空闲,独自一人雇了一辆三轮车,去三台山祭扫俞氏墓园了。

杭州西湖景区的三台山,不是一座山,而是逶迤相连着的三座山,北边的叫左台山,中间的叫中台山,南边的叫右台山。1879年4月22日,俞平伯的曾祖母姚文玉病逝,曾祖父俞樾便买下右台山山脚的一块地,将夫人葬入。当时,他留下左穴,意在给自己日后安葬;他还在墓旁筑起一栋三开间的屋子,取名右台仙馆,供自己不时前来祭奠夫人时居住,同时也便于守墓人住宿。夫人殁后,他一直没有续弦,不仅如此,还常来右台仙馆小住,怀念夫人,作文著书,日子一长,竟写下《右台仙馆笔记》十六卷。28年后,1907年2月5日,他病逝于苏州曲园家中,家人遵其遗愿,用船载遗体到杭州,葬入先夫人姚文玉墓穴之左。俞樾生前,他两个儿子、儿媳均不幸早逝,连他亲自作主迎娶的孙子俞陛云之妻彭见贞也不幸早夭,于是,他遂将这五个晚辈均一一安葬于此,这样,连同右台仙馆,应该说杭州俞氏墓园颇有些规模了。

从西湖湖滨到右台山,路还比较远,俞平伯坐着三轮车迤逦来到后,却发现“墓在芜草中,不可上”。这也难怪,俞氏墓园早已不雇守墓人了,连俞平伯自己也是1924年12月中旬结束流寓杭州的生活重返北京定居后,仅于1933年秋天携夫人、儿子来过一次杭州,加上本地没有直系亲人在,自然鲜有前来扫墓者,俞氏墓园杂草野蓁从生,让俞平伯“不可上”,自是肯定的了。那一栋三间的右台仙馆还在不在,他日记中没有记载,估计也早已倾圮了。

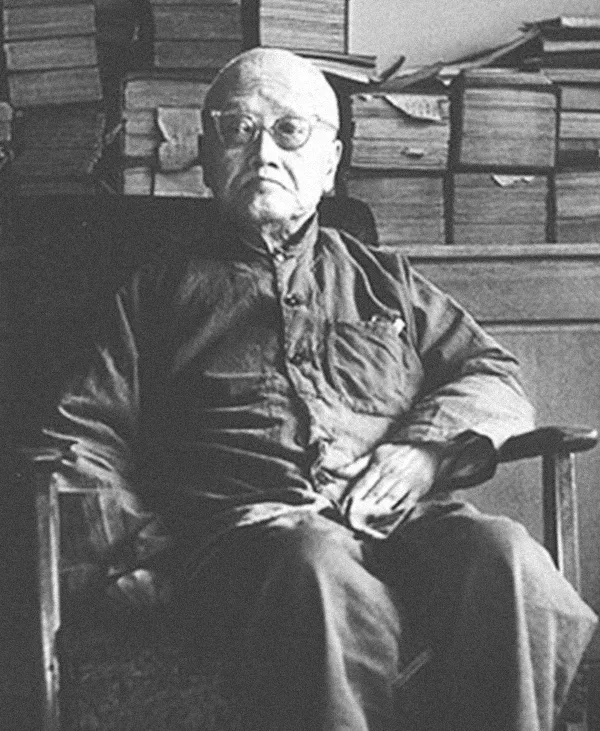

1956年,俞平伯在杭州

俞平伯望着草树湮没的俞氏墓园十分无奈,因为自己逗留杭州的时间毕竟有限,但他又有心要扫先人庐墓,于是便想起了堂弟俞铭铨在西湖边“俞楼”居住,为墓地除草之事也许可以委托他。于是,他便折返湖滨,坐船穿越西湖,到北岸的孤山上岸,先在西湖餐饮名店“楼外楼”吃了晚饭,然后再步行至孤山下六一泉边的俞楼,拜访堂弟俞铭铨。

俞铭铨,字海筹,是俞平伯曾祖父俞樾的哥哥俞林的曾长孙。他的曾祖父俞林成就虽不如乃弟俞樾,却也当过福建福宁知府。排下来,他与俞平伯同一个五世祖。他曾在抗日战争中参与修建中缅边境的“抗战生命通道”史迪威公路,后来到杭州铁路局工作,与妻子毛曼曾住进了俞樾一支已无人居住的俞楼。

俞楼是1878年俞平伯曾祖父俞樾的学生们为老师集资建造的。1869年2月,俞樾由苏州来杭州诂经精舍讲学,经常往来苏杭甚有不便。9年后,学生徐琪(字花农)便与一班同学筹资,择址西湖孤山六一泉西侧造了一座小楼,送给老师俞樾,人称“俞楼”。楼成之时,俞樾的好友、后结孙辈亲家的清同治朝兵部侍郎彭玉麟(字雪琴)来实地看后,又出资扩大院落,叠石为山,引泉为池,使俞楼品位更高。俞平伯的岳父兼舅父许引之任职杭州后,于1920年出钱整修他外公留下的俞楼,将原先假山占地较多而房子占地较小的格局,变身成一座占地较大、方方正正的两层仿古楼宇,俞家人称它为“湖楼”。三年后的初春整修完成,他一家和女婿俞平伯一家都从城头巷3号迁居俞楼。入住俞楼第二天,俞平伯心情十分之好,当即写下散文《春晨》。他写道:“这是我们初入居湖楼后的第一个春晨。……今儿醒后,从疏疏朗朗的白罗帐里,窥见山上绛桃花的繁蕊,斗然的明艳欲流。……今朝待醒的时光,耳际再不闻沉厉的厂笛和慌忙的校钟,惟有聒碎妙闲的鸟声一片,密接着恋枕依衾的甜梦。”

然而,如今俞平伯面前的俞楼,却已然是一座大杂院了。

因中华人民共和国成立后人口迅速膨胀,国家为解决民众住房问题,推出了“经租房”政策,俞楼也被政府“经租”去大部分房间,致使俞家家居颇为局狭。

俞平伯踏进俞楼,只有堂弟媳毛曼曾在家。闲谈之下,他才知道,由于堂弟铭铨擅长拉京胡,又是杭州城里有名的京剧票友,故被杭州铁路局的上级单位上海铁路局调去局里新成立的京剧团当专职琴师了。

俞平伯与堂弟媳毛曼曾从俞楼如今“七十二家房客”的现状,聊到31年前此楼整修一新时的面貌,双方不由感慨万千。稍聊了一会儿闲天,俞平伯就说了来意。毛告诉他,祖坟之所以被草树湮没,那是当地封山育林所致。俞平伯听了觉得无奈,既然是封山育林,祖坟大概就不好清理,于是,他便告辞回住地西湖饭店了。

他是坐船穿西湖而归的。其时,天还没有完全落黑,举目望去,但见暮色苍茫,湖光朦胧,西湖边的群山欲隐还现。这让刚刚看到俞楼昨是今非、又感到自身前途难测的他,一时间竟勾起无限愁绪。于是,他口占一绝《湖船怅望》:

南屏凄迥没浮屠,宝石娉婷倩影孤。

独有青山浑未改,湿云如梦画西湖。

(《俞平伯诗全编》,浙江文艺出版社1992年版,第390页)

杭州西湖俞楼今貌

到杭第二天,5月28日,代表们便开始进行视察活动。当天,俞平伯与陆士嘉等代表到省委宣传部,参加了由副部长黄源召集的地方文教名士座谈会。晚上,还在省长沙文汉的陪同下,到新落成的浙江省人民大会堂观看了歌舞表演。

这次来浙江视察,俞平伯与沈兹九、陆士嘉被分在由张琴秋任组长的小组。这个小组主要视察杭州,时间为三个星期。其时,现在为杭州市所辖区的余杭,当时还是县治,称为杭县,县级党政机关设在杭州东北面的临平镇。其间,他们除了听取省、县、乡领导人报告外,还视察了一些工厂、农村,访问了农业合作社社员。由于张琴秋是纺织工业部党组书记兼副部长,因此,俞平伯跟着她还特别多看了几家纺织企业。

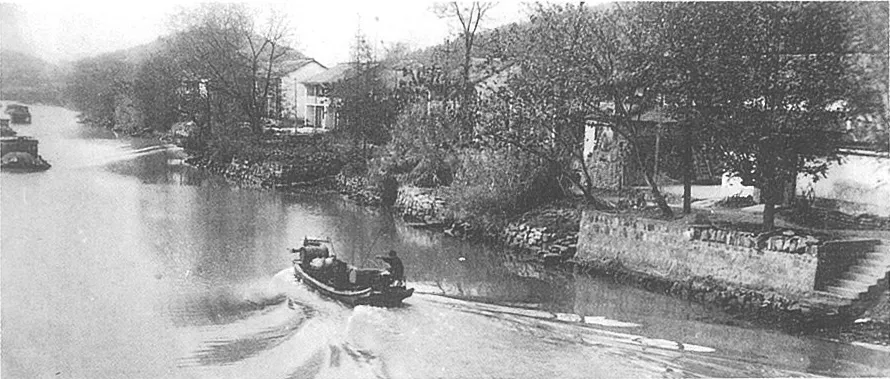

6月4日,张琴秋带领俞平伯等代表,乘汽车、换汽艇、后又步行,来到杭县的塘栖镇,视察和平、利华和崇裕三家缫丝企业。塘栖是个具有江南特色的古镇,人家枕河、楼廊逶迤。下午,当俞平伯他们坐船行进在汩汩的古运河,去公私合营崇裕丝厂视察时,忽然听见当地干部介绍,对岸就是德清县了。50多年来一直魂牵梦萦的故乡德清,就在眼前了!一时间,他不由心驰神往。

俞平伯虽然生长在苏州,祖籍却是浙江德清,但对德清,他还仅仅是9岁那年随大人坐船从苏州送曾祖父俞樾遗体去杭州下葬,经停德清锚泊住过一晚。当时他和大人们都住在船上,并没有踏上故乡的土地。如今47年过去,故乡近在咫尺了,但他却只能在古镇塘栖,隔着一条京杭古运河遥望故乡的稻田和桑园。晚上回到杭州住地,他在当天的日记里,怅惘地写下这样的文字:“塘栖人家多临水,街上覆以瓦檐,如长廊然。余九岁时曾一到,至姚致和堂,今不存矣。运河对岸即德清之白云乡,经长桥,即曾祖昔年观承嬉之地。”

“近乡情更怯”,一连几天,俞平伯的心被越来越浓的乡情所围裹。6月8日早上,他横竖睡不着,便起来为4天前遥望故园写下一绝,题为《塘栖舟中感旧》:

浮家一舸苏杭道,罗绮年光笑耍多。

重过长桥风景似,还依北斗望京华。

(《俞平伯诗全编》,浙江文艺出版社1992年版,第390页)

让俞平伯高兴的是,6月12日,他再度去俞楼,竟见到自上海回来的堂弟俞铭铨,便与他约定,第二天一起再去右台山祭扫祖墓。

6月13日上午,俞平伯雇了一条西湖游船,摇至孤山俞楼前泊下,邀请俞铭铨、毛曼曾夫妇上船,又一路摇往西去,先游了湖心亭和西山公园,再一路步行去往右台山。这一次,俞平伯再不顾“墓在芜草中”了,他与堂弟夫妇不避乱草绊脚,一同披荆斩棘,终于奋力上到曾祖俞樾夫妇等几座“先茔”跟前,进行祭拜。

虽然天气很热,但俞平伯想起,离京前母亲曾嘱咐他,到了杭州还要去筲箕湾看看许家的祖坟现状。右台山离筲箕湾不远,既然来了应该也去祭扫一下,好回北京对母亲有个交代,于是,他擦了擦汗,邀俞铭铨夫妇再一起步行到彼,“又谒筲箕湾外祖之墓”。

一个上午扫墓下来,“各处先茔无恙,为之一慰”,当天晚上,俞平伯在日记中记下这样一句。

首度回浙江作为代表视察,最令俞平伯高兴的,莫过于6月15日收到儿子俞润民寄来的家书,得知润民的儿子俞李(字昌实)9日在天津出生。接信后,俞平伯为有孙子高兴得不能自已。当天,他在日记中写道:“得家书,知月之九日润儿举一子,余预名之曰李,字以昌实,今果验矣。”原来这孩子还没出生,俞平伯便早早地为他起好了名字。包括这个孩子在内,俞平伯自其父亲俞陛云起,已经四代单传。所以,得到孙儿俞昌实顺利降生的信,他还赋诗“七言二章”,对孙儿提出了“且誉佳儿都似玉,敢期奕世诵清芬”的期望。诗句也蕴含了1900年他出生时曾祖父俞樾题下对联“培植阶前玉、重探天上花”的意旨。

在杭视察期间,俞平伯见缝插针,抽空重游了西湖若干景点,以及清河坊、严衙弄、城头巷等故居旧地。

6月18日,俞平伯等全国人大代表结束视察活动回到北京。

当他踏进自家老君堂宅院,看到“绿荫满院,马缨正开,节近端阳,全然夏景矣”(俞平伯当天日记语)。但看户外,却是批判和肃清“胡风反革命集团”的运动日益炽烈了。“反胡风运动”是和“肃反运动”紧紧相连的,规模、范围和烈度都远远超过一年前的“批俞”运动。因此,他一回到北京,立即被裹挟进运动中去。

俞平伯所参加的民主党派组织九三学社,正在大批“胡风反革命集团”的“罪行”,并在开展热火朝天的肃反运动。俞平伯作为九三学社中央委员,他按通知要求,好几次去参加批判会议。《九三社讯》1955年第5、6号合刊,在“坚决肃清胡风集团和一切暗藏的反革命分子”的总标题下,发出一组批判文章,其中也有俞平伯写的《提高警惕,加强马克思主义的学习》一文。

7月5日至30日,俞平伯出席了一届全国人大二次会议。会上,他谈了对知识分子思想改造运动的认识。既然他作为“资产阶级知识分子”认识上有提高,于是他的这篇发言,马上被刊登在《人民日报》和《光明日报》上。

在举国上下一片批判胡风和深入开展肃反运动的声浪中,转眼进入1956年。

5月15日,俞平伯接到又一次要南下杭州开展全国人大代表视察的通知。

这一次,一同去浙江视察的全国人大代表,有民革中央社会联系工作委员会主任邵力子、民革中央宣传部长许宝驹、北京大学校长马寅初、林业部部长梁希、北京大学法律系教授严景耀、政务院人民监察委员会厅长甘祠森、北京一中校长徐楚波以及中国音乐家协会副主席、中央音乐学院民族器乐系主任查阜西等,其中,许宝驹是俞平伯夫人许宝驯的长弟,严景耀则是后来的全国人大常委会副委员长雷洁琼的丈夫。他们先坐火车于5月17日抵达上海,当天再转火车到杭州,住进西湖边一公园边上的大华饭店。

从5月18日到21日,代表们在杭州逗留4天,俞平伯的活动是丰富的。

第一天下午,在浙江省有关部门的组织下,他与严景耀、梁希、甘祠森、徐楚波、查阜西等代表一起,乘船游览了西湖里的三潭印月、湖心亭和西湖西面新落成的西山公园等景点。

第二天,俞平伯他们一整天都在杭州邻县临平县的双林乡红旗农业合作社,了解农业合作化和社员生活情况。

第三天,代表们上午到杭州市区的康家桥乡政府,听该乡党支部书记介绍当地农村的发展情况;下午,又跑了马家桥、康桥两个乡,分别与干部、社员进行座谈,了解实际情况。

在座的代表中,就梁希和俞平伯是杭嘉湖地区籍贯人士,梁希是湖州安吉人,俞平伯是杭州北邻的德清人,能听懂这一带方言,所以大家公推俞平伯担任记录。俞平伯也不推辞,他边听边记,不觉已记下满满一大本笔记。

晚上,连续紧张了三整天的代表们终于可以轻松一下——集体到查阜西的房间听他弹奏古琴。61岁的查阜西,13岁就开始学琴,曾开办“今虞琴社”,致力推广古琴。他演奏的琴曲深沉细腻,演唱的琴歌古朴典雅,具有一种悠闲雅致的文人格调。俞平伯听着听着,不由来了兴致,便站起来给大家演唱了几支昆曲,尽管唱得都跑调了,但众人还是热烈鼓掌。

第四天,其他代表继续视察之旅。带队的叫俞平伯不必随去,可以留在住地写作有关前两天视察双林、康桥等乡的情况报告。然而,由于他心里放不下祖茔,心想既然已经来到杭州,即使曾祖父母等先人墓庐埋没在野榛荒草里,也应该再去好好看一下。于是,上午,他去俞楼约上堂弟媳毛曼曾,再一次去到三台山俞氏墓园祭扫了祖墓。环顾墓园,到处长满茅草野榛,几欲遮没了4座墓庐。于是他托毛曼曾,有机会找当地人帮助清理一下。

从俞氏墓园下来,他还与毛曼曾顺道游览了赤山埠颖秀坞里的六通寺和法相寺。这两座佛寺静静相望而立,钟鼓之声相闻。六通寺为吴越王钱弘俶建于五代后汉乾祐二年(949),清咸丰十一年(1861)太平军占领杭州后焚毁。民国十六年(1927),一个法号“智行”的和尚化募来钱粮重建了大殿、天王殿和左右僧房,香火再度鼎盛起来。

中午回到旅舍。下午,他才奋笔疾写有关双林、康桥两乡的视察报告。这份报告是要作为赴浙视察的全国人大代表们的意见,反馈给浙江省政府的。

这一天,他过得很充实满意,既了却了祭扫祖茔的心愿,又完成了代表团的嘱托。

也就在这一天,一贯循规蹈矩的俞平伯,提出要单独去老家德清县开展视察活动。带队的人考虑到这两天他又是担任记录员,又是帮团里写视察报告,委实也辛苦了,德清与杭州又近在咫尺,便同意了俞平伯的请求,还商请浙江省政府方面派一位干部陪他前往。

暌违故乡48年,俞平伯终于有机会回到魂牵梦萦的故园,心里别提有多高兴!从5月22日到24日他在德清视察的三天日记看来,他的心情是轻松愉快的,几乎可以说,是他自前年秋天受到批判以来难得一有的好心境。

5月22日早上,天气虽然变化了,一时风雨交加,俞平伯还是与浙江省政府机关派来陪同的干部熊铭烈,从杭州卖鱼桥码头登上开往湖州的小火轮,这班船,经停德清城关镇(现名乾元镇)。在船上,他看见80多位嵊县人挑着蚕茧担子要去德清烘茧,便油然想起眼下正是春茧收获的时节。故乡德清,东部地处杭嘉湖平原,历来有种桑养蚕的农作传统,那水成网、桑成行的清新景象,顿时让他无限神往。

中午,到了县治所在地城关镇,俞平伯会见了县长陈立平。故乡的父母官将他当成首都衣锦荣归的乡贤予以热情接待。陈县长安排他与熊铭烈一起入住古城墙下的县委招待所。下午和晚上,陈县长与他谈了又谈,还请他吃了家乡的特产逆鱼。天气变凉,在来的小火轮上又吹了风,他稍稍有点不适,但由于回到故乡,他当晚居然安睡深眠。

5月23日早晨,他5点钟就起床了。迈步出门,他怡然见到招待所边上的古城墙头一时间群鸟翔集,婉转互答,啼鸣之声宛若天籁之音,特别是黄莺的叫声,清脆而又动听;远远的,好像还有布谷鸟的鸣叫声:“布谷布谷,种田插禾……”看到眼前这幅活生生的百鸟朝凤图,他的心不由放飞起来,一直流连到通知吃早餐,他才依依不舍地离去。

早餐后,他在县政府大院门前的小理发店刚理完发,本家小辈俞小毛就闻讯前来看他。小毛告诉他,老家南埭圩村(现为金星村)的乡亲们近来在全国农业合作化的进程中,也响应毛主席号召组织起来了,成立了“金星高级农业合作社”,自己还被大伙儿推选为该社社长!俞平伯听了十分高兴,提出要去老家村庄看一看。陈立平县长答应会安排。

上午9点钟,陈县长先陪俞平伯到城关镇四处走走,还参观了古城墙下一处六朝时的古窑址。俞平伯开心地捡了一小块陶片,说是要把故乡的古风带回北京珍藏。回到招待所,俞小毛领着俞平伯的远房亲戚忠林、德林兄弟俩已在等候。他们准备陪他一同回老家村庄。陈县长安排他和一干亲属吃了早中饭,专门调来一艘汽艇,载他们去南埭圩村。

12点差一刻,汽艇出发了。尽管天下起雨来,但却丝毫挡不住俞平伯回乡的迫切心情。出了下水城门,一过虹桥,他就见到了半世人生反复梦见的乌巾山,不禁又忆起9岁那年随大人们送葬经停故乡住留一晚的情景。

到了故园南埭圩,俞平伯他们下了汽艇,就进村子。虽然天下着雨,乡间的小路泥泞湿滑,但他还是兴致高昂,撑着伞,随忠林、德林兄弟俩走着。行进间,他想起长辈说过,曾祖父俞樾是清道光元年(1821)出生在乌巾山南面鹊喜楼里的。该楼因有喜鹊筑巢楼檐之下而得名。长辈们还说,清澈的余不溪汩汩流来,流到鹊喜楼前陡然变宽,一派山青水秀,所以俞家有好风水,能够耕读传家,诗书继世,从普通农家变身为近代中国文化名门之一。今天,他到实地一看,故园风光果然如此。

俞平伯故乡浙江德清乾元镇金火村南埭圩

俞平伯先到了忠林家聊天,后又到了德林家歇脚。这两兄弟都比他年长,他均亲切地尊称他们为“兄”。这时候,一些乡亲闻讯赶来,他赶紧上前与他们一一握手,还掏出香烟分给大伙抽。坐在农家的长条凳上,喝着家乡特有的熏豆茶,与老家的乡亲促膝交谈,他感到十分惬意。他们告诉他,现在不能搞一家一户的单干了,大伙儿都在新组建的农业合作社里干活,一心要奔社会主义。他听了感到很振奋。

走前,俞小毛拉住俞平伯的手,要他回北京后寄一张相片来,让故乡人留个念想。他重重地点头答应。乡亲们没把他看作“资产阶级知识分子”,这使他十分感动。下午3点钟,他登上汽艇,循原水路返回县城城关镇。

晚上7点,县长陈立平为了让俞平伯充分履行代表视察职责,便在县政府机关里专门召开了座谈会。会上,有关部门负责人分别汇报了农业、水利、粮食、计划和工商业改造等项工作的情况。干部们说,他边听边记。他们说的有关故乡德清县经济和社会发展情况,作为长期钻在故纸堆里的他,虽然都不太懂,但还是很乐意听记,因为他要了解故乡,实在是不厌其多,所以座谈直至夜深,他都不觉得困乏。

回到招待所,他还记下当天的日记:

仍阴。近五时起,听好鸟睨皖,颇似黄莺,云系春鸟。远远则有布谷之声。吾邑四面有山,而为平原。苕水穿城而过,洵胜地也。

……出县桥、长桥(县桥跨城河,名通济桥,长桥跨苕水,名阜安桥),至南门上水城门,又至东门下水城门,望虹桥,即余九岁时送先祖之殡泊舟一夕之地,风景清旷,即望文明塔。

……舟行风景,苕溪北流入太湖,尝读白石“自石湖归苕溪”诗,不胜向往,今诗中境界仿佛见之。(《俞平伯全集》第拾卷,花山文艺出版社1997年版,第337页)

俞平伯“尝读白石‘自石湖归苕溪’诗”一语,指的是南宋“词中之圣”姜夔的《除夜自石湖归苕溪诗》,那首诗歌咏的苕溪,流经德清的一段称为余不溪,其水体清澈,风光旖旎。

5月24日上午,俞平伯在陈立平县长陪同下,到城南乡专门看茧站收蚕茧。当他看到蚕农们踊跃交售蚕茧,白花花的茧子堆成银光闪闪的小山,十分高兴。10点钟,他在县政府院内吃了点心当中饭,随即就与省政府陪同干部熊铭烈赶上杭湖小火轮,回杭州去了。

当俞平伯回到西湖边的大华饭店,其他去绍兴视察的代表也正好回杭,大家都认为不虚此行,看到了在北京看不到的景象,了解了闻所未闻的情况。

俞平伯这趟家乡之行,虽然时间不长,只有三天,但他很满意。不仅看到和听到了家乡经济与社会发展的情况,真正履行了代表职责,而且还有机会回到南埭圩村首次见识故乡田园,亲近老家山水和本家亲戚。因此,他回到驻地,即使双脚沾满了泥巴,却依旧兴致高昂,一边洗刷收拾,一边还在回味三天返乡之旅。

此时,俞平伯心里却还惦记着一件事:原来上个月,浙江的昆剧《十五贯》在京城一炮打响,由此勾起了他想再次组织成立1935年在清华大学教书时曾经举办课余昆曲研习团体“谷音社”之类的念头,既然来到杭州,怎能错过向杭州的专家当面请教的机会呢?他向省政府干部熊铭烈提出这个想法后,熊马上帮助联系。

5月25日上午,浙江省文化局干部刘坚民领着昆剧《十五贯》的改编者陈静一起来到大华饭店,与俞平伯当面交流。刘、陈二人向他介绍了改编昆剧古老剧目的经验体会。他则谈了组织成立业余性质的同人团体以振兴昆曲的具体打算,还约定,今后互相之间要多交流、多帮助,彼此一起努力,使昆曲有朝一日能像京剧、越剧一样,走向全国观众。

5月26日,恰逢浙江省第一届人民代表大会第四次会议在杭州的省人民大会堂举行。俞平伯与北京来的全国人大代表们一起列席了会议,听取浙江省省长沙文汉作的报告。

5月27日,俞平伯离开杭州后,在上海会合儿子俞润民,父子俩和几位代表又在上海、苏州转了几天,一直到6月8日,他们才乘火车回北京。

到家后,俞平伯马上遵老家南埭圩村本家亲戚俞小毛之嘱,寄去一张十二寸大小的照片,在照片底下的白边上,他还亲笔题字:“沿着农业合作化道路前进”。

两年以后,1958年,俞平伯校勘整理的《红楼梦》八十回本由人民文学出版社出版了,他也特地给老家南埭圩村寄去一套,以作纪念。这是后话。

俞平伯捐赠给苏州市政府的祖居曲园内乐知堂今貌

(待续)

责任编辑/胡仰曦