论《海关核定证明书》的证据效力

2017-09-20叶建设

叶建设

[摘要]在走私罪的诉讼过程中,作为侦查机关的海关出具《海关核定证明书》具有权威的证明效力。文章认为,随着相关法律条文的变化,《海关核定证明书》的法律地位有待规范。《海关核定证明书》应从原有的证据类别“鉴定结论”转变为“鉴定意见”,指出《海关核定证明书》同样适用鉴定意见的审查原则,由“以审判为中心”的法官确定其证据效力,保留《核定证明书》的同时,应该加强鉴定人员的注册和管理,允许不服《海关核定证明书》时,由第三方机构重新鉴定。

[关键词]走私罪;海关核定证明书;法律地位;合法性

《海关核定证明书》在走私罪整个诉讼过程中,起着举足轻重作用,因为它是确认走私货物价值以及逃避关税数额的唯一标准。《海关核定证明书》是指海关在涉嫌走私罪侦查阶段对犯罪嫌疑人走私货物、物品的数量和价值,以及由此逃避的关税、增值税予以计算和核定,并以书面形式表现的证明报告。此证明书对后面的检察院审查起诉阶段、法院审判阶段均有着重要的证据效力。

关于《海关核定证明书》的研究,除了唐红宁的《<涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书>的审查认证》,以及王军、董劲松的《论<海关核定证明书>的审查》之外,尚未有更多深入和后续研究。随着新《刑事诉讼法》的颁布以及新《<刑事诉讼法>司法解释》的出台,《海关核定证明书》的法律地位开始发生微妙的变化。本文通过分析规范《海关核定证明书》的法律条文的变化,结合“以审判为中心”的新形势,对其法律地位予以重新认识。

一、《海关核定证明书》法律条文的变化

《海关核定证明书》是走私罪诉讼过程中的主要证据之一,因此,有关其内容的规定多见于走私罪的法律条文和司法解释。

首先,明确将《海关核定证明书》作为证据的规定,详见2000年最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2000]30号)(以下简称“法释[2000]30号”)。“法释[2000]30号”第六条规定,“走私货物、物品所偷逃的应缴税额,应当以走私行为案发时所适用的税则、税率、汇率和海关审定的完税价格计算,并以海关出具的证明为准。”此条所谓的“海关出具的证明”,正是《海关核定证明书》。

其次,确定《海关核定证明书》证据效力规定,进一步详见于2002年最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(法[2002]139号)(以下简称“法[2002]139号”)。“法[2002]139号”第三条规定,“在办理走私普通货物、物品刑事案件中,对走私行为人涉嫌偷逃应缴税额的核定,应当由走私犯罪案件管辖地的海关出具《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》。海关出具的《核定证明书》,经走私犯罪侦查机关、人民检察院、人民法院审查确认,可以作为办案的依据和定罪量刑的证据。”此条文分两大部分,第一部分明确走私罪的偷逃关税的核定,“应当”是作为侦查机关的海关作出的《海关核定证明书》;第二部分说明《海关核定证明书》经侦查、起诉、审判三方确认,可以作为办案依据和量刑证据。很明显,第一部分的“应当”,说明《海关核定证明书》是唯一的核定依据。即使对作出的《海关核定证明书》不服,根据该条文规定,仍然由海关重新核定,而不是更换鉴定机构。至此,《海关核定证明书》成为法定证据之一的“鉴定结论”,成为法院对走私罪定罪量刑的主要证据。

然而,正是随着司法实践的深入,《海关核定证明书》的缺陷日益凸显。第一是证据效力一家独大,导致司法机关无法对《海关核定证明书》进行彻底审查。主要原因是法律虽明确对《海关核定证明书》的救济途径,但是没有破除海关原有的鉴定循环模式,反而令救济无效。第二,《海关核定证明书》掩盖了鉴定证据的实质。技术鉴定主要体现鉴定人员的专业性,而《海关核定证明书》主体更强调海关机构本身,从而形成公权力机关主导审判的局面。第三,《海关核定证明书》导致证据选择没有达到最优结果。因为《海关核定证明书》法定的垄断性,比当事人异议、專家意见等证据更具效力,不利于众多证据在同一起跑线上的竞争,从而有可能推导出合法不合理的审判结果,没有体现法律公平。

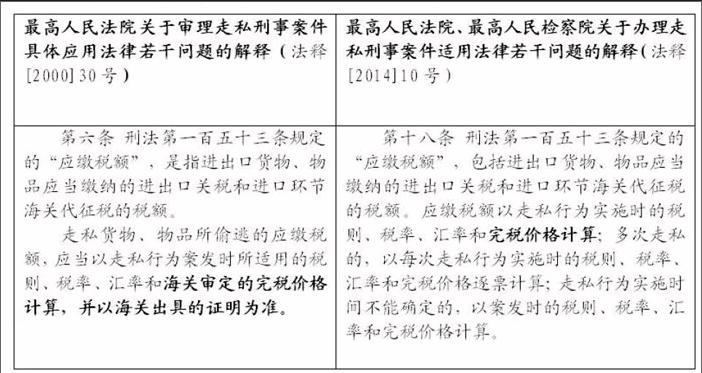

2012年3月我国《刑事诉讼法》第二次修正,关于走私罪的司法解释也有了新发展。2014年最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2014]10号)(以下简称“法释[2014]10号”)。“法释[2014]10号”和“法释[2000]30号”两个关于走私罪的司法解释,对《海关核定证明书》有明显不一样的规定(见表)。

“法释[2014]10号”明确规定以《海关核定证明书》为证明标准,而“法释[2000]30号”没有关于《海关核定证明书》内容的规定。更为重要的是,“法释[2014]10号”司法解释第25条规定,“本解释发布实施后,《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2000]30号)《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》(法释[2006]9号)同时废止。之前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。”因此,2014年司法解释发布之后,《海关核定证明书》的法律地位变得不明确。

2000年的司法解释规定以“海关审定的完税价格计算,并以海关出具的证明为准。”2002年的司法解释即出自于此。然而,2014年的司法解释已经将海关审定和海关出具证明删除。但是,2002年最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(法[2002]139号)没有在废止之列。原因是“法释[2014]10号”是最高人民法院、最高人民检察院联合发布的,无权取消海关总署参与发布的“法[2002]139号”《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》。尽管许多学者认为意见与“法释[2014]10号”规定不一致,但司法实践中依旧采纳《海关核定证明书》作为走私罪的定案依据。endprint

二、认定《海关核定证明书》证据效力的原则转变

如前所述,目前《海关核定证明书》依然在司法实践中适用,然而,随着我国刑事诉讼证据种类和規则的变化,其证据效力的原则也随之转变。

(一)证据种类的转变

《海关核定证明书》从原有的“鉴定结论”类别变为“鉴定意见”。司法领域的鉴定,是指由专业领域的专家就诉讼活动中某一问题,运用专业知识和手段进行鉴别和判断,并做出相应鉴定意见的活动。“鉴定结论”从名称上看,即给人一种最终的权威结果。事实上,鉴定活动基于不同专家不同手段在不同时空会做出差别很大的结果,并且不排除鉴定人操作错误的机率,以及现有科学技术水平的局限。因此,2005年全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》,将原法定证据类别“鉴定结论”,转变为“鉴定意见”。2012年的《刑事诉讼法》修正及其相关司法解释,同样将“鉴定结论”修改为“鉴定意见”。虽然是两字之差,却体现证据效力的重大变化,即“鉴定意见”的效力不再如“鉴定结论”具有唯一性。也正是“鉴定意见”要和其它证据进行竞争,从而导致证据效力认定原则的转变。

2012年最高人民法院《关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>的司法解释》,对鉴定意见做出明确而相对严格的审查标准。其中第八十四条规定,对鉴定意见应当着重审查以下内容:(一)鉴定机构和鉴定人是否具有法定资质;(二)鉴定人是否存在应当回避的情形;(三)检材的来源、取得、保管、送检是否符合法律、有关规定,与相关提取笔录、扣押物品清单等记载的内容是否相符,检材是否充足、可靠;(四)鉴定意见的形式要件是否完备,是否注明提起鉴定的事由、鉴定委托人、鉴定机构、鉴定要求、鉴定过程、鉴定方法、鉴定日期等相关内容,是否由鉴定机构加盖司法鉴定专用章并由鉴定人签名、盖章;(五)鉴定程序是否符合法律、有关规定;(六)鉴定的过程和方法是否符合相关专业的规范要求;(七)鉴定意见是否明确;(八)鉴定意见与案件待证事实有无关联;(九)鉴定意见与勘验、检查笔录及相关照片等其他证据是否矛盾;(十)鉴定意见是否依法及时告知相关人员,当事人对鉴定意见有无异议。

根据上述十条审查标准,《海关核定证明书》让人存疑之处首先在于鉴定人员的资质和回避两个方面。《海关核定证明书》从字面来看更多着重于“海关”,而鉴定意见书是以鉴定人为中心的,那么,《海关核定证明书》的鉴定人只是海关的工作人员,还是拥有资质的专家;参与鉴定的海关工作人员是否具有执业资质,这些疑难在现实生活中很难得到透明公开的答案。同时,海关是走私罪的侦查机关,而又做出《海关核定证明书》,可谓是既当运动员又当裁判员,是否违反了回避制度的规定。这个问题同样没有得到明确解决。

(二)建立以“审判为中心”的证据审查原则,是从职权主义向当事人主义的证据规则转变

前者由公权力机关主导,如海关在走私罪中的证据,而后者强调控辩双方可以通过各自举证进行对抗,当庭对证据质证。“以审判为中心”原则,指在诉讼的各个阶段,以法院庭审和裁决关于事实认定和法律适用的要求和标准进行,确保案件质量。有学者认为,要做到坚持对抗式诉讼模式。《海关核定证明书》不再是唯一的证据,当事人可以通过提出疑问、举证抵销其证据效力,同时也显示出我国刑事诉讼逐渐从“法定证据”向“自由心证”的证据认定规则过渡,虽然目前尚未达到“自由心证”阶段。法定证据是审判人员根据法律证据的不同形式及其效力,做出判决的证据认定制度。而自由心证原则,并非完全不顾法定证据,而是在法定证据的基础上,从良心内部排除案件的合理怀疑。

三、完善《海关核定证明书》证据效力认定的措施

(一)合法性问题

《海关核定证明书》存在是否还有合法性?撇开客观现实,单从法律依据而言,《海关核定证明书》所依据的2002年最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(法[2002]139号)还没有废止,但与“法释[2014]10号”以及2012年《<刑事诉讼法>司法解释》有冲突。因此,对此疑问,最好的解决措施就是由最高人民法院、最高人民检察院、海关总署三家联合做出新的司法解释,或者由全国人大及其常委会释法。

(二)合理性问题

《海关核定证明书》存在有其客观原因。如果取消《海关核定证明书》,那么在走私罪侦查过程中,走私货物、物品的数额价值以及关税的核定,必将由第三机构进行,由此将会带来两方面的影响,第一,会拖延时间;第二,涉及机密案件可能会向第三方泄露。因此,就目前状况而言,对于《海关核定证明书》的去留仍然举棋不定,可见自有其存在的合理性。

如果依旧保留《海关核定证明书》作为证据,那么除了按照《刑事诉讼法》及其司法解释规定的审查标准进行审查外,还要完善鉴定人制度。《海关核定证明书》重海关机构不重鉴定人,恰好与鉴定意见的性质相悖,因此,海关的鉴定机构必须取得鉴定资质,并与海关缉私机构保持独立。海关的鉴定人员必须取得鉴定资格,并经过有关机构的登记,还要对其资格进行公开,接受质询。同时,严格按照《刑事诉讼法》的规定,在庭审时鉴定人员必须出庭接受质证。

(三)引入第三方鉴定

由机关本身做出的鉴定意见并非无先例可循,一般存在两种情况,一是机关的鉴定意见有主要证据效力。如公安机关做出的人身伤害的鉴定,对其认可在司法实践中并无很多争议。因为,人身伤害的鉴定涉及受害人和致害人两方,即使是由侦查机关的公安机关做出的,也不会存在回避的情况。而《海关核定证明书》则是海关与走私犯罪涉嫌人双方,容易造成海关滥用权力。二是如医疗事故的鉴定,医疗事故鉴定委员会做出鉴定之后,根据《侵权法》的规定,可以作为证据使用,但是当事人在审判过程中不服的,可以申请重新鉴定,法院予以允许。笔者认为,应借鉴医疗事故鉴定的做法,《海关核定证明书》可以作为证据使用,但是被告人不服,应引入第三方司法鉴定机构进行鉴定,不能仅由海关重新鉴定并再次出具《海关核定证明书》。

(四)完善“以审判为中心”的诉讼制度

“以审判为中心”诉讼制度要求控辩审三种职能都要围绕审判过程中事实认定、法律适用的举证和质证,审判人员直接听取控辩双方意见,依证据裁判原则作出裁判。这个制度的完善可以保障辩护律师有效辩护、实质辩护,减少权力机关以《海关核定证明书》等形式干预审判。

[责任编辑:农媛媛]endprint