让与担保效力的重述

2017-09-20叶建荣林鑫

叶建荣 林鑫

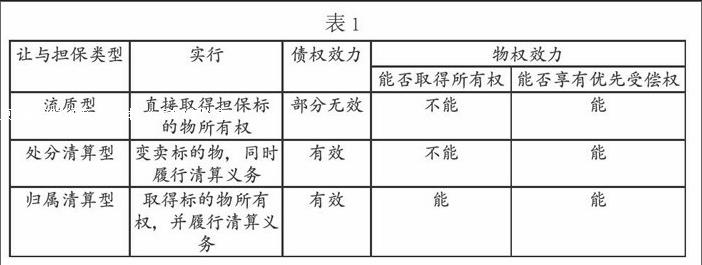

摘要:本文以物权变动为视角,通过细分让与担保的不同实行类型,分析不同类型让与担保的效力。就其债权效力而言,让与担保中的处分清算型和归属清算型并不与流质、流押条款冲突,并且其具有让与担保的实现经济、便利等优点,故其合同效力应当得到法律的认可。就其物权效力而言,由于所有权变更的意思欠缺,尽管在公示上表现为所有权取得,但仍不能当然地拥有所有权:同时,尽管法律没有规定专门的让与担保公示方法,让与担保能够产生让与担保权人为担保标的物所有权人的公信力,而该公信力涵盖了担保物权所需要的公信力,故让与担保权人对担保标的物享有优先受偿权。

关键词:让与担保;物权变动模式;担保实行类型;担保效力

一、引言

随着市场经济的快速发展,民间资本活动变得越来越频繁,融资的途径也越来越呈现多样化。与此同时,融资风险在不断增长,人们对风险的控制意识也日益增长,《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)和《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)中的担保方式似乎已经不再能够满足人们对资金安全保障的需求,渐渐地,在民间资本活动中,创设性地出现了各种形式的非典型担保,其中让与担保作为一种使用度较高的形式受到了学术及实务界关注及争议。

2015年9月1日起实施的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》对让与担保类案件的审理提供了规范化的裁判思路,起了定纷止争之效。但仔细研究则会发现,最高人民法院肯定了其债权效力,却对物权效力不置可否。事实上,人们采用让与担保的最终目的是取得物权效力,或者表现为直接取得所有权,或者表现为取得优先受偿权,并非仅仅停留在债法意义上。因此,本文以物权变动为视角,从司法实践出发,试图将让与担保制度重新回归理论层面进行剖析。

二、让与担保的物权变动模式

关于让与担保的定义,学理上的观点不尽相同,而不同点的主要集中在担保的效力上:(1)债务人无法清偿债务时,债权人是否能够直接取得該担保标的物;(2)如果不能直接取得,则担保权人能否就担保标的物优先受偿。由于该二争议焦点正是本文需要重点分析的内容,故先搁置争议,暂且使用让与担保的形成特征对让与担保进行描述,即让与担保是指债务人为担保债务人的债务,而使担保物的所有权转移至担保权人的一种担保方式。创设让与担保的目的在于取得担保物的物权效力,所以研究让与担保的物权效力首先必需解决一个问题,即让与担保在物权意义上是否已经设立。为了解决这个问题,我们有必要引入物权变动模式的概念。

所谓物权变动模式通俗地讲就是物权的产生、变更、消灭的法定方法,主要是指基于法律行为引起的物权变动所需的要素。从我国的《物权法》可以看出,我国在立法上对物权变动模式采用了意思主义与登记或交付的结合的模式。由于让与担保物权效力的研究涉及到物权设立,故让与担保若需发生物权担保的效力,则应当具备对应物权关系的债权意思与公示。

(一)设立前提——让与担保合同

所谓让与担保合同,即债务人与担保物权人之间产生了为担保债务人的债务将担保物的所有权移转至担保权人的一致意思表示。进一步细分,让与担保的意思表示可以细分为:(1)所有权转移的意思表示;(2)担保权后果的意思表示。

(1)所有权转移是让与担保与别与其他担保方式最本质的特征。值得注意的是,此处的“所有权转移”并不等同于买卖合同中的所有权转移,对于让与担保合同而言,所有权转移的核心是为债权提供担保。当然,不排除债权人在合同中表现出想取得担保标的物所有权的意思,但是由于该种意思仍需要以债务人无法归还借款为前提,故其优先意思仍然为担保。

(2)担保权后果是让与担保的核心价值。对于到期能够归还借款的,因债权人的全部债权均得以实现,故并不存在担保权行使的问题。债务人清偿债务后,担保标的物的处理有不同的表述,但无论是哪种情形,均强调担保物的所有权在实质和公示形式上均回归借款未发生时的统一状态。所以让与担保的价值并非在债务人能够归还债务时得以体现,而是在债务人到期无法归还借款时。

(二)物权效力的起因——让与担保的公示原则

物权法中的公示公信原则可以进一步细分为公示原则和公信原则。物权区别于债权的最大特征就是物权具有对世性,而公示正是物权之对世性效力的源泉。所以,让与担保若要产生物权效力,则必然需要通过适当的方法将让与担保物权公示与众。考虑到我国立法上采取不动产和动产公示分立的方法,我们将担保物权公示方式简单分为登记型公示和交付型公示。登记型公示:根据《物权法》总则第9条规定,不动产物权的变动原则上需要经过登记,故对于不动产让与担保物权的设立也应当经过登记。实践中,借贷双方往往通过所有权转移登记的方式来对让与担保物权进行登记,而该方法也正是让与担保不同于其他担保方式的特征。遗憾的是,我国的不动产登记中所有权转移登记的动因不包括让与担保,故在操作上借贷双方往往以买卖作为动因对此进行登记。该种方式在公示上表现为纯粹的“买卖”,而公示正是物权对世性的来源,是物权公信力的基础。

三、让与担保的实行类型

以实行时是否需要清算为标准,让与担保可以分为流质型与清算型两大类。流质型让与担保是指让与担保权人通过直接取得担保标的所有权的方式实现债权,而清算型让与担保是指让与担保权人就担保标的物的处分价额和债权额之间的差额负担清算义务。

(一)流质型让与担保

流质型让与担保和实体法中的流押、流质非常接近,均体现为在债务人无法清偿到期债务时,债权人可以直接取得担保标的物以实现债权。该种模式的债权意思表现为债权债务关系发生时,债务人将担保标的物的所有权转移至债权人为其债务提供担保;在债务人能够清偿债务时,债权人将担保标的物的所有权回转至债务人;在债务人无法清偿债务时,债权人直接取得担保标的物的所有权。该债权意思具有阶段性分化,第一阶段为债权债务关系发生阶段,第二阶段在债权债务关系清理阶段。endprint

(1)债权债务关系发生阶段。公示行为表明担保标的物的物权从债务人转移至债权人,但由于双方的债权意思却是担保,故此时的债权意思与公示并不一致,不发生公示所对应的物权效力——所有权变更,换句话说,此时担保标的物的所有权仍归债务人所有。

(2)债权债务关系清理阶段。就流质型让与担保而言,此时的债权意思表现为债权人直接取得担保标的物是所有权,而因在发生阶段中,债务人已经交付担保标的物或者担保标的物已完成变更登记,故此时的公示类似于动产的简易交付过程。因此,在债权债务关系清理阶段,债权人和债务人的债权意思和公示是一致的,故债权人在此时真正取得了担保标的物的所有权。

通过上述分析可以发现,从物权变动的角度出发,如果债权人与债务人之间采用流质型让与担保,则在债权人在债务人无法按期清偿债务时,真正取得担保标的物的所有权。

(二)清算型让与担保

清算型让与担保的债权意思表现为债权债务关系发生时,债务人将担保标的物的所有权转移至债权人为其债务提供担保;在债务人能够清偿债务时,债权人将担保标的物的所有权回转至债务人;在债务人无法清偿债务时,债权人通过清算担保标的物的方法来实现债权。故该债权意思也具有阶段性分化的特征。

(1)债权债务关系发生阶段。由于区分流质型让与担保和清算型让与担保的标准实行担保权时是否需要清算为标准的,故两者在债权债务关系发生阶段所展现出的债权意思和公示基本一致,故不再重复。

(2)债权债务关系清理阶段。根据清算方法的不同,清算型让与担保还可以进一步细分为处分清算型和归属清算型。处分清算型是指让与担保权人可以变卖标的物,以处分的价款受偿,如果处分价款小于债权金额,则可以进一步要求债务人继续清偿,而如果受得价款大于债权金额,则应当将多余款项归还债务人。归属清算型是指让与担保权人直接取得担保标的物,但应当对担保标的物进行公正估价,如果估价小于债权金额,则可以进一步要求债务人继续清偿,而如果估价大于债权金额,则应当将多余款项归还债务人。两种方式均需将公允价值与债权金额比较,“多退少补”,这也是“清算”的应有之意。通过上述分析可以发现,从物权变动的角度出发,归属清算型在债权债务清理后会发生所有权变动,而处分清算型自发生至清理后均不发生所有权的变动。

四、让与担保的“担保”效力

(一)让与担保的合同效力

对于让与担保人们最关心的还是其能够产生何种法律效力、何种法律结果,而其中最关心的也即前文提出的两个问题:(1)债权人在债务人无法清偿债务时,是否能够直接取得该担保标的物的所有权;(2)如果不能直接取得,则担保权人能否就担保标的物优先受偿。为此,我们首先需要研究让与担保的合同效力。流质型让与担保:司法实践中的让与担保合同多为流质型让与担保合同。也正因为如此,实践中对于让与担保的合同效力争议非常大,认为合同无效的理由主要集中在两点:一是让与担保的本质与流质、流押一样,会严重损害了债务人的利益;二是由于担保物的价值远高于借款本金,故构成了变相高利,不应受到法律保护。但值得注意的是,法律在否定流质、流押時并非否认了整个担保行为,而仅仅否定了其中关于流质、流押的条款,司法实践中也基本遵循这样的规则。因此,在否定流质型让与担保时,其真正否定的是债权人取得担保标的物所有权的约定,并非整个让与担保行为。

(二)担保标的物的所有权归属

让与担保权人在债务人无法按期归还借款时能否取得担保标的物的所有权。由于不同形式的让与担保其在所有权归属上是不一致的,故如果采取处分清算型让与担保,本身就不存在所有权归属的问题。对于归属清算型让与担保和流质型让与担保而言,由于在物权公示方面均能完成所有权变动的公示,故判断其所有权归属等同于判断所有权归属的债权意思是否有效,这也就回到了前文所讨论的内容,故不再重复。本文认为归属清算型让与担保并不存在禁止流质、流押的先决条件,故在此种清算方式下,债权人可以取得担保标的物的所有权,但需履行清算义务。

(三)优先受偿权

最高人民法院在该问题上表现出不置可否的态度,该司法解释的新闻发布会中也未提及优先权的问题。一向被视为最高人民法院司法解释的“解释”的《理解与适用》系列丛书,也没有给出明确的意见,该书中一方面对“根据物权法定和物权公示原则,不宜承认让与担保等非典型担保的物权效力,即让与担保仅为债权担保方式,不具有对抗第三人的效力”的说法深以为是,倾向性地认为不享有优先受偿权,而另一方面又认为“物权法定原则中的‘法并不仅仅包括成文法”、“尚无禁止经由习惯法形成的新的物权之理”。

本文认为,让与担保权人应当享有优先受偿权。从物权变动模式上看,若要使得让与担保产生优先受偿的效力,则需要通过适当的方式将让与担保的权利负担公示于众。从公示上来看,尽管《物权法》并没有为让与担保设定一种专门的公示方法,但是考虑到公示的本意就是使世人“知”,故即便没有专门的公示方法,但若公示能够使得第三人知道存在权利负担甚至知道存在超过让与担保本身的权利负担,那么这种公示仍可以使让与担保产生优先受偿权。由此可见,如果实际的公示产生了超过了债权意思所需的公信力,法律仍可以在两者重叠的部分确认其物权效力。尽管由于所有权变更的意思欠缺,让与担保权人不能享有担保标的物的所有权,但在公示上接受交付或者受让变更登记的行为表现为所有权取得,而所有权又恰恰是物权中意义最丰富的概念,其当然地能够涵盖让与担保公示所需的公信力。所以从物权变动的角度分析,让与担保权人能够取得担保物权。

五、结语

对于让与担保,判断这种权利是否具有物权属性应当回归物权变动模式进行分析。尽管在立法上以王利明教授为代表的否定派最终战胜了以梁慧星教授为代表的肯定派,但经济活动中,物权法定主义之下的定限物权担保模式已无法满足实践的需求。这一对矛盾引得学术界与实务界对让与担保的态度仍然莫衷一是。从最高人民法院的判例和法官的陈述中可以深切地体会到,国家的最高审判机关在实然法框架下试图为寻求让与担保权人的优先受偿权而努力着。本文以物权变动模式为切入点,分析了不同类型让与担保的设立、实行以及效力,并认为其中两种清算型让与担保均应得到认可,并且让与担保权人应享有相对应的优先受偿权(如表1所示)。endprint