时空参照框架下西方叙事戏剧时态转换研究

——以《销售员之死》为例

2017-09-20徐佳梁燕华

徐佳,梁燕华

(广西大学外国语学院,广西 南宁 530004)

时空参照框架下西方叙事戏剧时态转换研究

——以《销售员之死》为例

徐佳,梁燕华

(广西大学外国语学院,广西 南宁 530004)

时空参照框架;西方叙事戏剧;时态转换;销售员之死

时间和空间是人类的基本认知范畴,且Tenbrink认为特定认知主体基于自身视域能建构出相应时空参照框架并生成不同语言空间。西方叙事戏剧作为西方文学史上的最早出现的典型性艺术范本,其戏剧语言空间中存在高频时态非规约转换现象。文章以西方叙事戏剧典范《销售员之死》为个案研究,从时空参照框架视角对西方叙事戏剧的语言空间时空转换进行深入探究。研究发现,《销售员之死》中以认知主体的具身、离身以及复合式三大语言空间为基础,不同认知主体在语言空间中选择相异视域是形成时空高频转换背后的主要认知生成机制。研究从时空参照认知视角研究西方叙事戏剧,阐述其时空高频转换现象认知背后机制生成的同时也进一步为其传播提供一个新视角。

时空参照框架表征认知主体通过选取不同视域在高度融时空中形成认知主体的独特语言空间[1]。一直以来,时间(time)与空间(space)关系描写是哲学、物理学、心理学等科学领域持续关注的议题,而认知科学认为时间和空间属于人类认知能力的基本范畴。基于此,认知语言学家对语言和时空的关系,语言在空间的认知方式以及时空思维等方面做了大量研究。19世纪末以人类语言的反复使用建立起空间概念并借助隐喻思维传达更抽象的时间关系,却未真正解决时间“动态性”和空间“静态性”的矛盾现象[2]-[7]。直至2003年Levinson建立一套完备“空间参照框架”(spatial reference frames)旨在诠释人类空间认知能力与语言之间的关系,并从理论上指出三维空间坐标模式能拓展到时间模式[8]-[9]。基于此,Kranjec通过实证研究将空间参照框架从时间视角进行认知阐释,提出“时间框架模型”(temporal framework model)[10]。沿用哲学家John McTaggart的时间概念“A-series”和 “B-series”[11],Tenbrink提出时间是不同于三维空间的另外一个独立空间并逐步确立“时间参照框架”(temporal frames of reference)模型[1]。而国内学者多从宏观认知维度上诠释语言在空间的参照框架下基本要素和语言与时空的关系,鲜少涉及具体微观语言现象的时空阐释[12]-[16]。文章拟从Tenbrink的时空参照框架视域,以《销售员之死》中时态高频转换现象为个案,探讨西方叙事戏剧语言空间中时空构建背后的认知生成机制,以期为扩大西方叙事戏剧赏析视域提供一个可能视角。

一、时空参照框架

以体验哲学为基础的认知语言学提出语言具身观,即具身体验是概念和意义的来源。而具身体验是基于人类身体构造对周围环境产生的一种感知,因而人类能用特殊的、一贯的方法感知客体、他人、空间及其间的种 种关系[17]。且Lakoff和Johnson就提出“空间关系概念是人类概念系统中的核心概念,可以说明空间对人类具有什么样的重要意义[18]”。因此,认知语言学认为时空的存在是可以被认知且人类认知系统与时间和空间密不可分。而参照框架是描写人类语言空间关系的基础,借助参照框架语言展现的时空力量将更为清晰。

(一)空间参照框架的认知构建

Levinson基于大量不同种语言实证调查中发现人类语言对空间的描述存在相似,并总结出三种基本空间参照框架:绝对空间参照框架(absolute spatial reference frame), 相对空间参照框架(relative spatial reference frame)以及内在空间框架(intrinsic spatial reference frame)[8]-[9]。绝对空间参照框架借助地心引力形成的稳定方位(如东、南、西、北)为恒定空间参照框架坐标原点,描述空间中关系事件的准确定位。而相对空间框架实质是绝对空间框架的一种特殊情况,即空间框架中以可变动性观察者自身方位为空间参考框架坐标原点,再此基础上描述其他主体空间信息。内在参照框架表征既定的空间关系,即空间框架坐标原点是具有固定属性或在一定范围内已约定俗成的物体,该物体与需感知物体所形成的投射关系即为空间内在关系。三者关系如下图:

表1 三类空间参照框架基本要素对比

依表1,Levinson三种空间框架都必须包含目的物(OL)、参照物(OR)、观察者(V)和三个基本空间要素[8]。一般情况下英语组句排列规则从左至右重要程度依次递减,即主语是关键语句信息,结合表中例句,三种空间框架目标物都为cat作为凸显物体(foregrounding object与置于背景信息的参照物tree构成三种异质空间关系。不同的是,绝对空间框架和内在空间框架构建出的空间性质较为稳定基本不受观察者视角的影响,其物体间的空间关系都为2维和2.5维(目的物-参照物)映射关系,而相对空间框架不仅需考虑三种基本空间要素,更受观察者的主观牵制,建构出3维(目的物-参照物-观察者)多元化空间关系[8]。另外,空间框架中的坐标原点是区分三种基本空间的基石,绝对空间框架依据自身稳定不变的物理性质,其原点是隐形或无处不在的,而相对空间坐标原点则随视角的变化而变化,最后内在空间坐标原点以参照物内部性质为主要参考依据。三种相互联系又各有特点的空间参照框架的建立标志着人对客观事物以及客观世界的认识具有概念化转向[14]。

(二)时空参照框架的认知构建

Tenbrink基于John McTaggar用时间概念“A-series”和 “B-series” 来回答时间和空间在人类语言中如何得以表征,对Levinson提出的三类空间参照框架加入“时间”概念。人类对空间感知是以语义概念化为主要依据,语言表征的编码方式大部分取决于观察者自身[20]。而依据时间是观察者即时位置信息的传达,Tenbrink认为时间概念能借助A-series和 B-series实现表征[1]。A-series of time基于观察者视角或位置,以隐喻式位移来感知时间,在时间域中构建出动态空间关系,亦被称为“指示性时间”。而B-series of time以两个独立物体间所属空间关系为参照,不需考虑观察者的主观视角,称为“非指示性时间”。基于大量语言事实的调查,Tenbrink进一步发现B-series实质是以地球罗盘方向为稳定参考对象具有“潜在不对称性”,且和Levinson绝对空间参照框架类似度极高,因此“B-series”被认为静态时间关系。而从观察者自身视角出发的A-series则表现强烈动态时间关系,多用于相对空间和内在空间,且细分成非投射型动态关系和投射型动态关系来阐述。

其中,Tenbrink认为认知主体,视域和视距、视靶以及时空坐标系是构成动态时空参照框架的四个重要空间要素。首先,认知主体作为参照框架中首要因素一般指对整个空间、空间中物体位置和关系的描述者;其二,视域则指认知主体的观察方向,当认知主体以自身视域来描述空间时这时主体视域将会作为时空坐标系原点;其三,视距是认知主体视域向前方所及距离,视距既可为认知主体眼睛能扫射到空间范围也可为由心理加工而出的想象空间范围;然后,基于视距认知主体在自身可及的空间范围内形成空间意象为视靶,其中可具体感知具有实物形态的为实靶,而无具体形态边缘模糊不清的为虚靶;最后,时空坐标系依据特定认知主体提供的视域和视距为基点,在一定范围内形成的视靶为空间距离建构起来。而文章主要将运用动态性时空参考框架结合语料探讨以不同认知主体为视域的非规约性时空转换现象。

二、时空参照框架与西方叙事戏剧认知提要

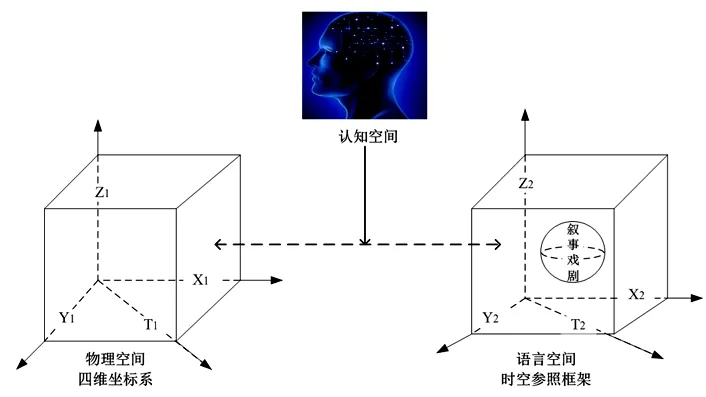

时间和空间是人类一切生产经验中包括生命、物质、力量、思想、意义中最基本的领域,并在这些经验中构成人类语言表征[20]。大体而言,空间可分为三类:认知空间、物理空间和语言空间[21]。物理空间是客观存在的,不以意志为转移的外在环境。为了感知物理空间,人类通过主观心智加工而所形成的潜在加工空间为认知空间,且借助认知空间人类主动感知客观物理空间产生的一系列结果就是语言空间。

图1 三种(物理、认知和语言)空间构建与联系

如图1所示,依据爱因斯坦相对论原理,物理空间的构建实质是一维时间(T1)和三维空间(X1,Y1,Z1)组成四维平坦的欧几里得空间,因此时间和空间共同组成客观物质存在的统一形式共同建构出物理时空的“四维流形”。基于Zinken和Tenbrink提出的时空参照框架,认为语言空间不止于Levinson的“三维空间关系”,时间的灵敏度应作为空间构建的重要衡量标准,因此提出以时间T2应为一独立维度纳入三维空间(X2,Y2,Z2)中,共同构成四维时空参照框架。而认知空间的构建是物理空间与语言空间的纽带,人类通过对客观物理世界的感知进行主观认知加工后形成独特的语言空间,随着时间的演进,语言空间以规约性和传承性通过人类认知加工又反作用于物理世界,能动的改造客观世界。

三、时空参照框架下《销售员之死》时态认知转换

西方文学体系中戏剧是发展最早且已成系统的一门变异艺术。而西方叙事戏剧更是西方整个现代文学大厦的一个重要组成部分[22]。而《推销员之死》是美国当代叙事剧作家阿瑟•密勒的代表作,也是米勒戏剧创作的巅峰之作出版于1949年,上演742场,被列为百老汇上演次数最多的剧作之一,被誉为“战后美国最伟大的剧作并获得过“纽约剧评家奖”、“普利策奖”、“唐纳森奖”等。该剧思想意义深刻,反映了“美国梦”的破产,被誉为“一枚被巧妙的深埋在美国精神大厦下的定时炸弹”,在半个多世纪之后它仍然在美国民众意识中占据着重要位置。美国作家保罗•利伯曼评价该剧“呈现在大众面前的不仅仅是一件艺术品,还是衡量国家及其人民——经济、家庭、价值观和梦想——的尺度。男主人公威利·洛曼成为了美国式自夸、自负和自欺的象征。但每个人仍然心系这位深感好运不再、意志消沉的男人”。该剧主要讲述主人公Willy Loman的一家在两夜一天里所经历的一个“美国梦”,拥有伟大抱负的Willy不仅相信自己通过努力就能有所成就,也坚信他的两个儿子Happy和Biff定能有所作为。可已年过六旬却发现自己任是一名普通销售员,两个儿子也是一事无成,最后连工作也没保住的他为了全力支持儿子创业,选择自杀来换取高额保险金。

全剧共两场,虽以现在时为缺省时域(主人公Willy下班回家后的生活情景),却存在高频式时态变异现象(以现在时和过去时之间的高频转换为主),其变异实质是《推》剧中人物角色置身于三大语言空间中(具身语言空间、离身语言空间和复合式语言空间),以不同时空视域来陈述观点或抒发特定情感。

(一)《推》剧具身语言空间时空参照转换

认知语言学认为,空间中范畴和概念的形成都基于人类作为神经生物的具身性,是人类大脑中感觉-运动系统的一部分或运用这一系统的神经结构[18]。基于人类身体是三维的,因此语言空间中关系表征是通过人类具身感知映射得出。《推》剧中不同人物依据具身体验建构出处于不同时空语言空间。

例1:

Linda: Take an aspirin. It’ll soothe you.

Willy(with wonder): (小句1)I was driving along, you understand? (小句2)And I was fine. (小句3)I was even observing the scenery. (小句4)It is so beautiful up there, Linda, the tress are so thick, and the sun is warm. (小句5)I opened the windshield and just let the warm air bathe over me. (小句6)And then all of a sudden I am going off the road!

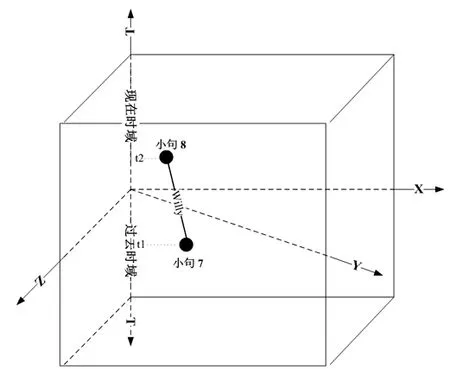

图2 Willy具身语言空间时空转换

例1节选自《推》剧开端部分,主要描写认知主体Willy历经几天的出差,拖着疲惫不堪的身体下班回到家后,妻子Linda连忙照顾Willy的场景。由例1Linda的发话构式“Take an aspirin”可知该场景缺省时域是现在时,因此认知主体Willy与妻子Linda的起始时域也为现在时。图2是以Willy在该场景中具身体验所构建的时空参照框架,如图所示以X轴、Y轴、Z轴和T轴构成的时空参照框架,其中轴与轴之间互相垂直,各代表一个独立异质空间。其中四维正方体表征Willy的具身语言空间,结合Linda的发话构式可知Willy具身语言空间起点时域是现在时,其坐标为(x1, y1, z1, t1)。认知主体Willy依据知觉感知系统发出小句1 “I was driving along”,其近景视域转为远景视域即虚景视域,认知主体Willy经过具身加工随即跨入过去时域勾画出一幅完整过去时域场景(小句1、小句2和小句3)即“我当时正在开车,且状态极好,还能欣赏周围的美景呢!”接着认知主体进而拉近具身视域以近镜头描写出他开车时所看到的美景,随着远景视域转为近景视域,认知主体借助心中强烈之情的语用预设创造出极具动态情韵的语用境域让他早已突破时域限制从过去时域跃入现在时域即小句4坐标(x2, y2, z2, t2),并向Linda勾勒出一幅“树儿枝繁叶茂,太阳温暖如初”的美景。随着近景具身视域的拉远,认知主体Willy意识到自己的所处的时空语用境域,且以具身远景视域跨入过去时域来传达动作性表征构式即小句5“我打开车窗让阳光尽情沐浴我”(x3, y3, z3, t3)。而刹那间Willy在享受阳光沐浴下发现自己忘了开车,具身视域的再次拉近聚焦于认知主体Willy当时的内心境域时,Willy跃入现在时域从具身体验中发现“车已经偏离轨道了”,而处于现在时域的小句6(x4, y4, z4, t4)是认知主体的具身近景视域的转换得以形成。这种时间形式的连续性和因果关系被扭曲和解体,也成为语用空间信息形式最早生成方式[23]。从二维的“时间现场性”变为三维的“空间现场性”,例1中时域的高频切换实质认知主体以具身语言空间时空坐标为依据,凭借自身具身知觉系统不断加工连续切换近远景时域让文中跨时域特征得以合理解读。

(二)《推》剧离身语言空间时空参照转换

《推》剧中除了具身语言空间的时空构建,还存在大量主人公以第三人称视角为出发点,建构出离身语言空间,以期客观陈述他人处境或描绘他人情感。期间,主人公依据离身语言空间能对他人在不同时域进行客观历史映现或现实评价。

例2:

Willy: I just got back from Florida.

Linda: (小句7)But you didn’t rest your mind. (小句8)Your mind is overactive, and the mind is what counts, dear.

图3 Linda离身语言空间时空转换

例2节选自《推》句伊始部分,主要讲述了Willy下班回家后向妻子详述自己这次外出工作的经历。从认知客体Willy的发话构式可确定该场景的缺省时域为过去时域,而认知主体Linda以“But you didn’t rest your mind”作为客观性评价构式掀起话轮,并以离身视域建构出图3离身语言空间。从图3中可以看出,三维正方体时空参照坐标系刻录英语时态的语用空间延展性和变异性,结合例2中认知主体Linda离身语言空间以坐标轴T细分为两个子空间范畴,即过去时域和现在时域。不同的话语构式在语用空间中表达不同的呈现方式与组合方式[24]。小句7(x1, y1, z1, t1)发话构式是认知主体通过观察客体以离身性视域对客体做出评价“但你一直没休息”,其话语构式继承Willy过去时域,间接说明认知主体基于对认知客体的充分认识后做出客观评价。而后认知主体Linda继续以离身性视域拉近对认知客体(Willy)的扫描镜头,这时认知主体通过与认知客体的交互式互动,将认知客体从过去时域的客观性心智状态转换为现在时域的理性式心智描写即小句8(x2, y2, z2, t2)“亲爱的,你现处于过于亢奋状态”。由此可知,认知主体Linda从离身式远景视域出发首先通过继承认知客体缺省时域后做出相应客观性评价(小句7)。接而以拉近离身性远景视域借助与认知客体Willy交互式互动体验,因此认知主体依据现在时域的认知互动让认知客体从过去时域的t1跨入现在时域直至t2。且在认知主体Linda所构建的离身语言空间中认知客体具备跨域式特征,其跨域实质是源自认知主体以离身性视域充分观察客体后两者间的认知互动的结果。

(三)《推》剧复合式语言空间时空参照转换

《推》剧作为美国当代最具影响力的戏剧之一,其中不乏人物情节的错综复杂,人物关系的此起披落。为了推进叙事情节的进一步发展,《推》剧中不仅大量勾画出单一人物角色的具身或离身视角的语言空间,还存在是多角色多维度间戏剧语言空间的时态高频转换。

例3:

Linda: (小句9)Don’t you feel well?

Willy: (小句10)I couldn’t make it.

Linda: (小句11)You look terrible.

Willy: (小句12)The car kept going off onto the shoulder.

Linda: (小句13)Maybe it is steering again.

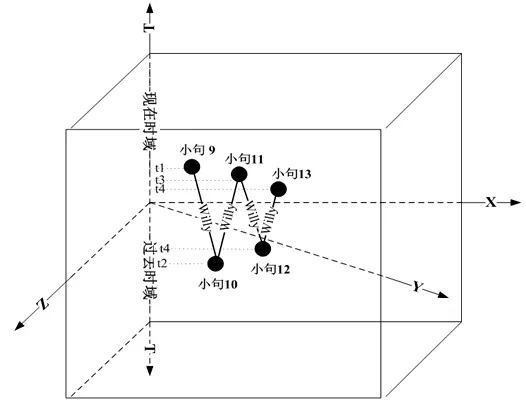

图4 Willy复合式语言空间时空转换

例3选自《推》剧开端部分,剧情梗概是老推销员Willy下班回家后神色异样,面容沧桑,其妻子Linda观察到Willy的反常便关切的问候Willy身体状况。例3以Linda关注丈夫异常变化为由掀起话轮即小句9 “是不是哪里不舒服?”,并构建起以Linda离身式近景视域为依据的语言空间如图4所示(图4是以认知主体Linda离身视域和Willy具身视域构建的复合式语言空间)。小句9(x1, y1, z1, t1)以认知主体1(Linda)对认知客体2(Willy)进行离身式近景观测后发出的话语构式,并进一步确立语用境域的缺省时域为现在时。接到Linda关切式询问构式的认知主体2(Willy)随即以具身远景视域进行认知加工并回想起上班种种遭遇并以小句10作为情感体验后的答话构式“我干不了这活了”。在图4中小句10(x2, y2, z2, t2)的时域切换实质由缺省时域跨入过去时域的认知主体2的具身远景式认知加工而成。继而认知主体1(Linda)通过与认知主体2(Willy)的深入认知互动,以离身式近景视域观察到认知主体2的面部情况发出小句11“你看起来很疲惫不堪”,并将认知主体2随即带入现在时域(x3, y3, z3, t3)。而时域交错的认知主体基于自身远景视域又转入过去时域回想起工作时“我的车老不听我使唤”,小句12(x4, y4, z4, t4)作为答话构式处于T轴的过去时域是认知主体2具身式远景视域构建的认知加工。而认知主体1(Linda)以客观性评价构式即小句13(x4, y4, z4, t4),将沉浸在过去时域认知主体2以离身式近景视域拉回现在时域,并给予客观评价性应答构式“或许是汽车又出状况了”。从认知主体1和认知主体2的交互式认知加工可知,例3中复合式语言空间时空转换实质是认知主体1的离身式近景视域与认知主体2的具身式远景视域交织碰撞出时域的高频变异特性。

四、结语

文章从时空参照框架维度联结西方叙事戏剧信息与人物心智表征包装出文本动态性时域距离,在高速跳跃时间流中捕捉出剧中人物在三重语言空间(具身语言空间,离身语言空间,复合式语言空间)中深度现实意义即具身语言空间中人物基于对不同视距的视域选择将触发时域的高频切换,在离身语言空间中人物依据近远景离身式视域对认知客体进行客观描述并将与客体进行交互式认知加工引发时态高频切换,而在复合式语言空间中认知主体间的具身和离身视域互动式体验对不同视域的选择触发时域的转换。最终实现认知主体在语用境域上时态的非规约性变异,为西方叙事戏剧的进一步传播提供一套强有力的认知阐释力。

[1]Tenbrink,T. Reference Frames of Space and Time in Language[J]. Journalof Pragmatics, 2011(43):704-722.

[2]Miller, G. A. & Johnson, P. N. Language and Perception[M].Cambridge:CambridgeUniversity Press, 1976:53.

[3]Fillmore C J, Baker C. A frames approach to semantic analysis[J]. Journal of Pragmatics,2010:99-104.

[4]Lakoff G, Johnson M. Metaphors we live by[M]. University of Chicago press, 2008:86.

[5]Langacker R W.Cognitive grammar: A basic introduction[M]. Oxford University Press, 2008:75.

[6]Svorou, S. The Grammar of Space[M]. Amsterdam: Benjamins, 1994:72.

[7]Tamly, L. Toward a Cognitive Semantics[M]. Cambridge: MIT Press, 2000:99.

[8]Levinson S C. Space in language and cognition: Explorations in cognitive diversity[M]. Cambridge University Press, 2003.

[9]Levinson, S. C. Space in Language and Cognition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[10]Kranjec, A. Extending Spatial Frames of Reference to Temporal Concepts[J].Proceeding of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2006:55-65.

[11]Mctaggart, J. E. The Unreality of Time[J]. Mind: A Quarterly Review of Psychologyand Philosophy, 1908(17): 456-473.

[12]Rafael, N. & C. Kensy. The Tangle of Space and Time in Human Cognition[J]. Trends in Cognitive Science, 2013(17): 220-229.

[13]马林&李林红.空间参照框架:语言与认知研究的新理论[J]. 外语学刊, 2005(4):29-33.

[14]储泽祥, 肖任飞. “地下” 的参照体系与匹配限制[J]. 语言教学与研究, 2010(3): 12-16.

[15]刘瑾. 语言表达中的视角问题[J]. 外语学刊, 2010(4): 12-015.

[16]肖燕&邓仕伦. 空间语法中的空间关系表征[J]. 外国语文, 2012(3): 71-76.

[17]李淳. 空间视角表达的认知语言研究[D]. 南京大学. 2013.

[18]Lakoff, G.& M. Johnson. Philosophy in the flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought[M]. New York: Basic Books, 1999:88.

[19]Langacker R W.Investigations in cognitive grammar[M]. Walter de Gruyter, 2009:64.

[20]Croft W.Typology and universals[M]. Cambridge University Press, 2002:55.

[21]李淳.论语言表达的空间视角[J]. 四川大学学报: 哲学社会科学版, 2016(5):153-160.

[22]陈海燕. 西方现代戏剧的流变及规律浅析[J]. 山东艺术学院学报, 2004(4): 36-39.

[23]Lambrecht, K. Information Structure and Sentence from: Topics, Focus, and Mental Representation of Discourse Referents[M]. Cambridge: University of Cambridge Press, 1996:5.

[24]Declerk, R. The Grammar of English Tense System-A Comprehensive Analysis[M]. New York: Mouton de Gruvter, 2006:29.

StudyonTenseConversionApproachtoWesternNarrativeDramafromPerspectiveofSpatial-temporalFrameworkofReference:TakingtheDeathofSalesmanasExample

XUJia, LIANG Yan-hua

(College of Foreign Languages, Guangxi University, Nanning Guangxi530004, China)

spatial-temporalframework of reference; western narrative drama; tense conversion; The Death of Salesman

Time and space are the basic cognitive categories in human being. Furthermore, particular cognitive subjects can construct tempo-spatial reference framework accordingly and then produce various language spaces. And western narrative drama is regarded as the most typical literary art which lies a large amount of unconventional language phenomenon in tense within its language space. On the basis of tempo-spatial reference framework, this paper takes The Death of Salesman as a case study to delve into tense conversion in language space of western narrative drama. The research findings are as followings: the generative cognitive mechanism towards high frequent tense conversion in The Death of Salesman isbased on the cognitive subjects in various language space which included embodied language space, disembodied language space as well as combined language space. The cognitive subjects can choose various views according to different distances to construct the tense conversion which is in high frequency. This research elucidates the unconventional language phenomenon in tense from the perspective of tempo-spatial reference framework, which not only deepens cognitive vision towards western narrative drama but provides cognitive foundations to its further spreading.

2095-2708(2017)05-0137-08

2017-05-11

梁燕华(1972-),女,广西柳州人,博士,广西大学外国语学院教授,研究方向:认识语言学。 徐佳(1992-),女,湖南省益阳市人,广西大学外国语学院硕士研究生。主要研究方向:句法学,认知语言学。

H314.3

:A