从“西洋史”到“世界史”:中国世界史学科的演变

2017-09-19王兴

王 兴

从“西洋史”到“世界史”:中国世界史学科的演变

王 兴

世界史学科在近现代中国史学的发展中,经历了在称谓上从“西洋史”到“世界史”的转变。这种转变以1952年院系调整为划分点,其背后更伴随着相关学科建制的变化,是外因与内因相互作用的结果。从“西洋史”到“世界史”的称谓变化,及隐含其中的中国学者对世界史学科的不同认识,既反映了中国的世界史学科建设的发展历程,也说明了近现代中国史学不断走向世界的学术视野。考察从“西洋史”到“世界史”的转变过程,对理解世界史学科的产生与发展具有重要意义,对建设当今的世界史学科体系也有借鉴作用。

西洋史;世界史;学科建制;院系调整

“世界史”在中国有着特殊的含义,主要指的是除中国以外的世界历史,实际上就是“外国史”。①参见钱乘旦《新中国60年世界史学科的成长》,《光明日报》2009年9月18日,第7版。近代中国学人对“世界史”的称谓,大致经历了从诸如万世史、万国史、泰西史、西洋史等直到今天通用的世界史。从“西洋史”到“世界史”的称谓变化,及隐含其中的中国学者对世界史学科的不同认识,既反映了中国的世界史学科建设的发展历程,也说明了近现代中国史学不断走向世界的学术视野。本文从历史学学科建制(institutions)入手,以1952年院系调整为划分点,通过探讨1912年至1963年间“西洋史”到“世界史”称谓的转变过程,考察世界史学科在近现代中国史学认知中的变化,并分析这种学科转变现象的深层原因。②若从概念诠释的角度出发,中国学人使用“西洋”“世界”等词汇有其自身产生的时代语境,这与晚清以来的西学东渐、学人“开眼看世界”等密切相关,又与当时的国际形势牵连甚广。本文仅从称谓的变化探讨相关历史学科建制的转变,且主要关注高校范围内的学科建制(包括课程设置、考试科目、研究机构设置、教材编写等),中学的情况与高校稍有不同(因教学目标、培养任务等有所不同),拟另文探讨。

一

世界史学者齐世荣教授在回顾中国世界史学科发展历程时曾说,1911年到1949年中国实际只有外国史(更确切些说是西洋史),而无世界史。③齐世荣:《我国世界史学科的发展历史及前景》,《历史研究》1994年第1期。如果从学科建制的角度来看,只有外国史而无世界史的现象大概延续到1952年院系调整前。

(一)课程设置

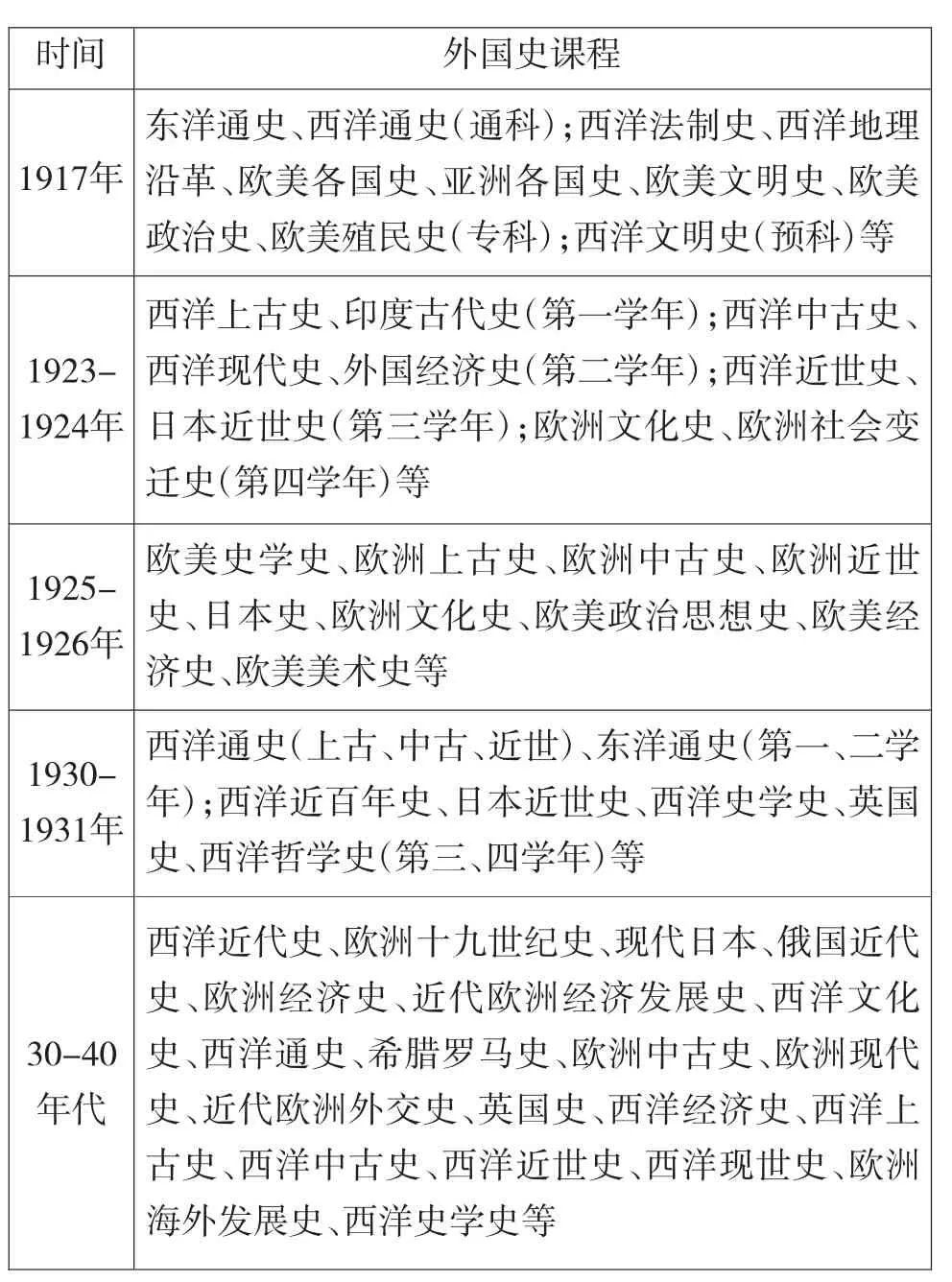

1912年10月,教育部公布《大学令》,规定大学分文、理、法、商、医、农、工七科。1913年1月,教育部公布《大学规程》,规定大学文科分为哲学、文学、历史学、地理学四门,其中历史学门又分为两类,即中国史及东洋史学类、西洋史学类。同年3月,教育部又公布了《师范学校课程标准》,规定历史科目的课程为本国史(上古、中古、近古、近世、现代)和外国史(亚洲各国史、西洋古代史、西洋近世史、西洋现代史)。教育部以颁布部令的形式,将西洋史纳入学校课程之中,并将西洋史与中国史及东洋史并列。西洋史与东洋史都算作外国史的内容,但随着学科化的不断深入以及课程的演变,西洋史逐渐成为外国史的主流,这种现象在高校历史课程设置中表现得比较明显。以北京大学(包括抗战时期的长沙临时大学和西南联大)为例,详见下表:①此表据《北京大学日刊》《国立西南联合大学史料》教学、科研卷(云南教育出版社,1998年)等整理。

时间 外国史课程1917年东洋通史、西洋通史(通科);西洋法制史、西洋地理沿革、欧美各国史、亚洲各国史、欧美文明史、欧美政治史、欧美殖民史(专科);西洋文明史(预科)等1923-1924年西洋上古史、印度古代史(第一学年);西洋中古史、西洋现代史、外国经济史(第二学年);西洋近世史、日本近世史(第三学年);欧洲文化史、欧洲社会变迁史(第四学年)等1925-1926年欧美史学史、欧洲上古史、欧洲中古史、欧洲近世史、日本史、欧洲文化史、欧美政治思想史、欧美经济史、欧美美术史等1930-1931年西洋通史(上古、中古、近世)、东洋通史(第一、二学年);西洋近百年史、日本近世史、西洋史学史、英国史、西洋哲学史(第三、四学年)等30-40年代西洋近代史、欧洲十九世纪史、现代日本、俄国近代史、欧洲经济史、近代欧洲经济发展史、西洋文化史、西洋通史、希腊罗马史、欧洲中古史、欧洲现代史、近代欧洲外交史、英国史、西洋经济史、西洋上古史、西洋中古史、西洋近世史、西洋现世史、欧洲海外发展史、西洋史学史等

北京大学的课程设置如上所列,从其他高校(如清华大学、南开大学、圣约翰大学等)的授课情况来看,西洋史的课程比重也明显多于东洋史。不同学校的课程设置会有所不同,但从中也可以看出若干一致的发展趋向:

第一,在历史课程设置中,西洋史逐渐成为外国史的主流。从1912年《大学令》颁布以后,最初西洋史与东洋史都算作外国史的内容,但根据教学实践及课程设置的实际情况,东洋史逐渐淡出。

第二,西洋史课程设置不断丰富,不仅有西洋通史,也有断代史(如上古史、中古史、近世史、现世史)、专史(如经济史、史学史等)以及国别史(如美国史、英国史等)。

第三,在课程称谓上没有统一,多数学校以“西洋史”称之,个别学校则以“世界史”命名(如圣约翰大学的“二十世纪世界史”、国立成都大学的“世界现世史”与“世界外交史”等),可见,“西洋史”“世界史”在称谓上大多是混用的,但使用“西洋史”更普遍。世界史课程无论是在称谓上还是在设置上并未统一起来,尚没有形成一个明确的学科概念。

(二)招考科目

以使用“西洋史”为主,兼或使用“世界史”的现象,在高校历史学科招考科目中也时有反映。当时高校招考科目中历史试题基本为本国史和西洋史。

1918年,北京大学入学考试历史试题分为中国史(3道)和西洋史(4道),并且西洋史试题中、英文都有。②《本校纪事·入学试验之历史地理及文字学试题》,《北京大学日刊》1918年3月8日,第2版。1940、1941年,西南联合大学招收研究生时,其中历史学部的考试科目为国文、英文、本国史和西洋史。③《国立西南联合大学清华、北大、南开研究院二十九年度招生简章》《国立西南联合大学清华、北大、南开研究院三十年度招生简章》,北京大学等编《国立西南联合大学史料》教学、科研卷,云南教育出版社,1998年,第441、448页。1942-1949年,云南大学招收转学生考试时,历史科目的试题为中国通史和西洋通史。④刘兴育主编:《云南大学史料丛书·教学卷》,云南大学出版社,2011年,第177201页。1947年,清华大学招收三年级转学生时,历史系的考试科目为国文、英文、中国通史、西洋通史;招收研究生时,历史学研究所的考试科目为国文、英文、本国史、西洋史。⑤《国立清华大学1947年度招收二、三年级转学生简章》《国立清华大学1947年度招考研究生简章》,清华大学校史研究室编《清华大学史料选编》第4卷,清华大学出版社,1994年,第250、252页,第117、120页。1949年,清华大学招收三年级转学生时,历史系的考试科目为国文、英文、中国通史、世界通史;招收研究生时,历史学研究所的考试科目为国文、英文、本国史、西洋史或亚洲史(二种择一)。⑥《国立清华大学1947年度招收二、三年级转学生简章》《国立清华大学1947年度招考研究生简章》,清华大学校史研究室编《清华大学史料选编》第4卷,清华大学出版社,1994年,第250、252页,第117、120页。1949年清华大学招收三年级转学生时的考试科目有世界通史,但招收研究生时的考试科目又有西洋史。

如果说历史课程设置中西洋史大大超过东洋史而成为外国史课程的主流,那么在招考科目方面,除中国通史或本国史方面的科目外,外国史方面则只有西洋通史或西洋史,没有东洋史等相关考试科目。西洋史已经成为外国史的“代名词”。

(三)时人认识

清季士人通过翻译出版的西洋史、万国史著作,逐渐形成了“世界史”的观念。⑦参见李孝迁《西方史学在中国的传播》,华东师范大学出版社,2007年,第2541页。20世纪20年代左右,“胡适、何炳松、傅斯年、罗家伦、姚从吾和陈寅恪等学人主张基于西方模式改变中国历史的写作方式,他们将西方理论和方法用于原始批评、建立史学研究机构、翻译西方历史著作以及在大学里讲授西洋史”,①Q. Edward Wang,Inventing China Through History:The May Fourth Approach to Historiography,Albany:State Universityof New York Press,2001,p.4.这段时期是西方流行的学术思想在中国引介、传播的时期。新文化运动的爆发,促使当时学者不断学习西方先进的思想观点。1920年陈衡哲被聘为北京大学教授,讲授西洋史,她在北大开学演讲中提到当时“中国的学界,对着西洋历史和研究历史的方法,有一种十分诚切的要求”。②《开学演说录:陈衡哲先生演说词》,《北京大学日刊》1920年9月18日,第2版。然而当时中国人学西洋史的情况并不乐观,他们“还没有得着相当的研究法与教授法,所以把西洋史这门学问,弄得变成了一种干燥无味的学问”,③李思纯:《西洋史之研究法与教授法》,《北京师大周刊》1926年1月10日,第4版。因此加强在高校中对西洋史的学习和研究,不仅是时人的共识,也是中国史学继续发展所必需。

1934年,蒋廷黻提到研究历史要兼重外国史,因为“外国史的本身有研究的必要”,“外国史学,尤其是西洋史学,有许多地方可资借镜的”,“西洋史学的进步就是西洋各种学术进步的一面”,因此“清华的历史学系一定要学生兼习西史,学到能领会西洋史家大著作的程度”。④蒋廷黻:《历史学系概况》,《清华周刊》第41卷第13、14合期,1934年6月。继蒋廷黻任清华历史系主任的刘崇鋐,也有相似的认识,1936年他在清华“历史学系概况”中也提到“中外历史兼重,此式即为本系之特色。吾人对于国史之研究固应多加注意,但外国史学,尤其是西洋史学,其优点甚多,据可供吾人借鉴”。⑤刘崇鋐:《历史学系概况》,《清华周刊》向导专号,1936年6月。1939年,云南大学陶振誉审查历史系课程设置时提出:“历史学系应以研究本国史为主,此为公论。但目前本国史之研究尚在‘分析’之阶段。对于各种不科学的历史观念,亦犹未能尽除,故西洋史志训练仍属必须。”⑥《顾颉刚、陶振誉拟具的历史学系科目审查意见》(1939年),刘兴育主编《云南大学史料丛书·教学卷》,第229页。1946年,齐思和谈及中国史学界的未来趋势,指出学界应将“中国史与西洋史合一”,并提出“以中国人的眼光来研究西洋史,以西洋史的方法来整理中国史”的口号。⑦齐思和:《中国史学界的展望》,《大中》第1卷第5期,1946年5月。同年,齐思和评论“中国现代史学”时认为,中国史和西洋史是当时中国史学界的“二大分野”,“大学史学系的课程中亦以中国史和西洋史为主。此外在规模较大、设备较完备的大学中,往往再添设几门东洋史的课程,但仍不过是附庸而已”。他分析这种现象是极为合理并且是很自然的趋势,因为“中国人研究史学,自然应以国史为主。而西洋是现代文化的发祥地,我们要了解现代文化的来源,必须从西洋史上去寻求”。⑧齐思和:《中国史与西洋史:中国现代史学评论之一》,《建国评论》第1卷第9期,1946年8月。蒋廷黻、齐思和等人都提出了学习西洋史的必要性,他们都曾在高校讲授西洋史课程或担任过历史系主任,因此他们对西洋史的重视,又有条件反映在具体的教学实践活动中。中国史与西洋史同为当时中国史学界的“二大分野”,也体现出西洋史的地位逐渐上升。抗战胜利后,北京大学于1946年在北平复学。有人认为北大“史学系中国史部分的课程怕是全国最整齐的,不过西洋史部分就太糟糕,只是杨人楩先生在唱独角戏。最近老北大史学系主任陈受颐先生返国了,他是西洋史的权威学者,如果他留教北大,那么北大史学系或许有更出色的新的发展”,⑨王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料》第4卷,北京大学出版社,2000年,第606页。这种意见至少说明,论者是把中国史与西洋史放在一个同等的地位看待的,是以中国史和西洋史均衡发展的标准来衡量史学系的学术水准,由此可见西洋史在外国史和整个历史学当中所占的分量已经大大增加了。

事实上,在20世纪40年代,中国史家对西洋史的课程设置问题也进行了“会议”式的讨论。1944年,西南联大教务会议关于修订大学各院共同必修科目的意见决议中就提到“世界通史一科目,一致拟请改回为‘西洋通史’。一则因为西洋而外之世界史教材至为零星片段,再则因适当教师无从物色”,⑩《西南联大1944年度各院系修订课程意见书》(1944年夏),清华大学校史研究室编《清华大学史料选编》第3卷(下册),第254页。可知是否设置世界通史课程在当时已经成为教务会议的议题,只是因教材、师资等问题才没有设置成功而已。1948年,北大史学系教授会议讨论事项有“关于本系试行中国史及西洋史二年制之检讨”,最后决议“中国史西洋史二年制继续采用,并力求教学效率之增进”。①《史学系教授会议》,王学珍、郭建荣主编《北京大学史料》第4卷,第611页。既然西洋史的课程设置问题能在教授会议中讨论,也足以反映出西洋史能引起当时学者的关注以及西洋史在当时的历史教学活动中所占的分量。

二

1951年7月中国史学会在京成立,郭沫若在会上展望今后史学发展新方向,其中之一就是“由欧美中心主义转向注重亚洲史及其他地区历史的研究”。②《中国史学会昨在京举行成立大会——郭沫若任主席并讲述今后史学的新方向》,《光明日报》1951年7月29日,第3版。在新中国成立之初,学术思想尚在“转型”之际,郭沫若此番讲话对当时历史学的发展方向具有重要的指导意义。稍后华岗在总结中国历史学的转变时也提到“在世界史方面,过去是‘以欧美为中心主义’的,亚洲各国的历史,则被忽略。现在已转变到注重亚洲各国历史的研究”。③华岗:《两年来中国历史科学的转变和趋势》,《光明日报》1952年3月15日,第6版。1952年院系调整后,各高校仿照苏联经验制定教学计划,“50年代初的世界史已不再是西洋史,对亚、非、拉美都开展了教学与研究”。④马克垚:《我国世界史学科建设的回顾与展望》,《经济社会史评论》2015年第1期。显然,在称谓上以“世界史”取代以往的“西洋史”已成必然之势;在内容上,世界史所涵盖的内容当包括亚、非、拉美国家的历史,这也是学者开始用五种社会形态解释和分析世界历史的基本条件。此后伴随着“世界史”课程与专业的设置、研究机构的建立、教材的编写以及世界史研究的展开,以“世界史”为称谓的真正意义上的世界史学科建立起来。

(一)课程与专业设置

新中国成立之前的高校中,只设文、理、法等学院,下设系别,不设专业。新中国成立初期仍沿袭这种制度,当时“大学历史系规定中国通史、西洋通史、中国近代史、马列主义历史名著选读为必修”,1952年全国高校进行院系调整,开始修订教学计划,把历史系的课程分成“理论的修养”、“工具的训练”、“基础课程”、“辅助课程”四大类,其中“基础课程”包括中国通史、世界通史、亚洲史等。⑤方回(尹达):《解放四年来新中国的历史科学发展概况》,《光明日报》1953年10月3日,第6版。在此文的基础上,有学者建议中国历史学界应该广泛开展世界史研究工作,详见何居《建议开展世界史的研究工作》,《光明日报》1953年12月12日,第5版。短短几年中,高校历史课程设置从“西洋通史”到“世界通史”的转变清晰可见。院系调整后高校开始设置专业,1952年文科设“历史”专业,虽然此时“世界史”并未成为一个专业,但各校基本上都开设世界史的相关课程,世界通史按上古、中古、近代、现代分设3-4门课,有的学校还开设了国别史(特别是亚洲各国史)的课程。⑥这段时期北京大学历史学系的课程设置情况,详见《北京大学1952-1953学年课程表》(北大档案3031952015)、《北京大学1953-1954学年课程表》(北大档案3031953020)、《北京大学1954-1955学年课程表》(北大档案3031954030)、《教学计划执行计划(课程表)》(北大档案3031955001)等。

1956年7月,高教部在京召开综合大学汉语言文学、历史两专业18种教学大纲的审定会,其中历史专业10种,分为中国古代史3种(先秦两汉、魏晋南北朝隋唐五代、宋元明清)及中国近代史、中国现代史、世界上古史、世界中古史、世界近代史、世界现代史、亚洲各国史。历史专业10种教学大纲中世界史就占了5种,可知世界史在当时的教学活动中已经具有相当地位。虽然这段时间并没有设置“世界史”专业,但历史专业下面可以分设“专门化”(类似于今天的“研究方向”),高教部不作统一规定,各高校可以根据具体情况自行设置。1956年北京大学向教育部呈报了专业和专门化设置的相关报告。⑦参见《本校1956年呈报教育部有关专业和专门化设置的报告》,北大档案3031956003。1959年厦门大学计划于1961年春设置“世界近代史专门化”。⑧《厦大关于专业设置的规划》,厦门大学校史编委会《厦大校史资料》第3辑,厦门大学出版社,1987年,第223页。

到1963年,文科设置了“历史学”专业,并特别指出个别学校可分设中国史、世界史两个专业。北京大学、南京大学等校于当年设立了中国史、世界史两个历史学专业,⑨参见《各专业教学计划》,北大档案3031963001;《教育部对南京大学专业设置及调查意见》(1963年5月10日),《南大百年实录》编辑组编《南大百年实录》下卷,南京大学出版社,2002年,第133页。同时世界史专业也开始招收研究生。因此,1963年教育部对文科专业设置的规定,标志着世界史作为一门学科在高校中正式确立起来。

(二)建立研究机构

1950年,北京各大学纷纷准备组织教学研究指导组,希望它们可以在改进教学、编订教材等方面发挥作用。⑩丘林:《北京各大学纷纷准备组织教学研究指导组——北大、师大、燕大已有许多教研组成立》,《光明日报》1950年8月22日,第4版。1952年底到1953年,各高校相继建立了世界史教研组(或教研室),“教研组是苏联高等学校的基本教学组织,是改进教学质量的动力,它和整个苏联高等教育制度是分不开的。一个大学一个专业的工作都从教研组的工作中表现出来”。①郑天挺:《学习苏联高等学校的历史教学》,《历史教学》1952年第12期。1953年,北师大历史系建立了世界史教研室,至50年代中期,世界史教研室分成世界古代中世纪史教研室、近代史教研室和现代史教研室,并一度组建亚非近现代史教研室。厦门大学于50年代初,组建了中国通史教研组、马恩列斯论中国及历史唯物论教研组、中国现代史教研组和历史研究室,到1953年底,为加强专业教学环节,原设三个教研组合并改为中国史和世界史两个教研室,仍然开设马列主义理论课。②厦门大学校史编委会:《厦门大学院系馆所简史》,厦门大学出版社,1990年,第38页。1954年,北大历史系成立了亚洲史教研室,促进了对亚洲史的教学和研究。中科院哲学社会科学部历史研究所于1959年设立世界历史研究组,后来先后扩建为世界历史研究室、世界历史研究所。这一系列教学及研究机构的建立,有利于世界史学科教师配置的专业化,有利于学者对世界史领域内的问题进行深入研究,也有利于培养一批世界史专门研究人才,这些都有助于中国的世界史学科的长远发展。

(三)编写教材

1952年院系调整后,苏联的世界史教材引入中国,如《近代世界史教程》(叶菲莫夫,人民出版社1953-1954年)、《世界近代史讲座》(列甫宁科夫,高等教育出版社1957年)等。中国人民大学世界通史教研室出版了苏联人祖波克的《现代世界史》(1954年),华东师范大学历史系世界近现代史教研组出版了波伐良也夫的《世界近代史讲义》(1958-1959年),北京师范大学世界近现代史教研组与苏共中央高级党校世界通史教研组合作出版了《世界近代史:第二时期(1871-1917)》(1959年)。

苏联世界史教材的引入影响了中国的世界史学科体系,中国学者也尝试着自己编写世界史教材,如《简明世界通史》(浦漪人,1954年)、《世界中世纪史讲义》(齐思和,1957年)、《世界近代史讲义》(林举岱,1958年)等。教材之外,北大历史系世界史教研室还编订了《世界中世纪史地图》(1957年),北师大历史系也出版了《世界中世纪史教学地图》(1959年)等。由于中国的世界史学科尚属于初步确立阶段,教材更多的是模仿、借鉴苏联的相关教材。齐思和“学习了苏联文化部高等教育总管理局所颁布的‘中世纪史教学大纲’,和苏联通行的几种中世纪史教本,针对中国学生的水平和需要,先草拟了一个教学大纲,经教研室讨论通过”,③齐思和编著:《世界中世纪史讲义·序》,高等教育出版社,1957年,第1页。然后着手编写讲义。戚佑烈在编写讲义时也“曾参考苏联教科书和国内各兄弟学校的交流讲义”。④戚佑烈:《世界中古史·例言》上册,东北师范大学函授教育处,1957年。当时各高校“编出了若干部较合用的讲义”,并“着手编写世界史和亚洲史的教科书”,而“‘世界史资料丛刊初集’各分册的陆续出版,更为世界史资料的介绍编译工作,开了一个很好的先例”。⑤陈庆华、袁良义:《解放以来我国历史科学的巨大成就》,《光明日报》1957年8月29日,第3版。这些教材显示出中国学者努力建设世界史学科的尝试,但大多属于讲义性质,有的仅供内部交流使用,尚没有进入研究相关问题的阶段,这是世界史学科初步确立阶段的表现。

1959年,苏联科学院主编的十卷本《世界通史》由北京三联书店开始出版,该书“旨在作为马克思主义历史书籍中阐明人类从远古至现代所走路程的第一部综合性的著作”,⑥苏联科学院主编:《世界通史》,生活·读书·新知三联书店,1959年,“总编辑部的话”,第1页。这在很大程度上“刺激”了周一良、吴于廑组织编写中国人自己的《世界通史》。吴晗总结1960年“北京史学界的学术活动”,指出“世界史基础课讲义都已着手编写,有的由各校分别编写;有的由两校协作;有的是各校协作进行。这些教材的编写对改进教学和培养师资都将要起很大作用”。⑦吴晗:《一年来北京史学界的学术活动》,《光明日报》1960年12月31日,第3版。周、吴组织编写的《世界通史》1962年由人民出版社出版,“力图通过东方和西方各国的历史事件、人物和制度,阐明世界历史发展的主要线索和基本规律。在分期叙述世界史总进程的同时,也分别揭示某些国家本身历史发展的线索;并叙述各时期中国与世界各国的关系”。⑧周一良、吴于廑主编:《世界通史·前言》上古部分,人民出版社,1962年。同年,周、吴组织编写的《世界通史资料选辑》也开始出版,这为许多学人提供了教学甚至研究的便利。周、吴的《世界通史》与苏联版《世界通史》旨趣相近,都用马克思主义的历史观点分析世界历史的发展过程,用五种社会形态阐明世界历史的演进,并且都关注东方和西方各国的历史事件。周、吴的《世界通史》作为高校历史专业世界通史课程的教科书,有利于世界史作为一门学科在中国的确立,他们分析世界历史发展进程的方法也是当时马克思主义史学在中国占主导地位的反映。

三

如上所述,世界史学科在近现代中国史学认知过程中,在称谓上经历了从“西洋史”到“世界史”的转变。称谓不同,意味着学人对世界史的认识不同。称谓变化看似一种表面现象,背后更伴随着相关学科建制的变化。究其原因,大致可概括为以下几点:

(一)时代背景与学科建设的需求

以往的“外国史”以“西洋史”为主体,从国际形势而言,与工业革命后大西洋周围国家的崛起有关,英、德、美等国占据世界主流话语体系,但二战结束后,整个世界格局发生转变,进而演化成美、苏两极世界格局的对抗。新中国成立后,“我国的国际地位空前提高,中华人民共和国是一个屹立于亚洲的东方大国,在世界政治舞台上占有重要的地位”,我们不能像以前那样只关注欧美地区,“必须放眼世界,既要了解它的现状,也要了解它的历史”。①齐世荣:《我国世界史学科的发展历史及前景》,《历史研究》1994年第1期。“屹立于世界民族之林”的时代精神,促使新中国努力以新的姿态融入世界。要真正成为国际所认同的世界大家庭中的一员,不仅要了解自己本国的历史,也要了解世界其他各国的历史。从“西洋史”到“世界史”,正是新中国努力融入世界、寻求自身话语权在历史学科中的直接反映,这种变化是伴随着中国国际地位的提高以及民族自信心的增强而明确的。

从19世纪下半叶到20世纪60年代,中国留学生群体按时间顺序大体可分为三类,即留学日本、留学欧美、留学苏联。很多留学生归国后都成为相应学科领域的“领军”人物,留学生群体的变化也可反映当时教育方针、政策甚至教学具体实施等层面的变化。新中国成立后,中国留学生群体由留学欧美转向留学苏联,在各领域大力学习、借鉴苏联模式和经验。虽然1949年6月30日毛泽东《论人民民主专政》提出的“一边倒”外交政策很大程度上导致了中国社会各领域向苏联学习的开始,但最初很多学者(特别是曾经留学欧美的学者)认为在教育体制方面,在学习苏联的同时,不应只学习苏联而完全抛弃欧美经验,不应只订阅苏联书刊而停止订阅西方书刊,并且不懂俄语又成为很多学者向苏联学习的一大障碍。1951年知识分子思想改造运动试图让学者展开批评和自我批评,剔除“旧”思想。同时高校范围内也开始进行小规模院系调整,以适应当时社会状况。高校明确了各科系培养学生的目标,如清华历史系“培养学生以历史唯物主义观点分析中外历史发展过程的能力,并培养学生具有中国和世界历史的基本知识”,②《清华大学院系改革及调整试行计划初步总结报告》(1951年6月),清华大学校史研究室编《清华大学史料选编》第5卷(上册),第466页。这种培养目标便是适应教育部的规定而制定的。之前兼学欧美的思想观点已经不能适应当时的社会环境,学者必须全面学习苏联的教学经验,这在一定程度上导致了历史学科建制的转变,甚至有人指出苏联在世界史方面的研究取得的成绩“给全世界的历史工作者指出研究世界史的方针和方法”。③民:《苏联历史科学的发展》,《光明日报》1951年11月17日,第5版。

1952年开始大规模院系调整,“院系调整的第一步是专业和系科的设置与教学计划的制定”,“教育部曾广泛征求了各方面的意见,经过慎重研究反复讨论,许多教师都深切地体会了苏联教学计划的优越性,各校普遍掀起了学习苏联先进经验的热潮”,④《全国高等学校院系调整基本完成》,《人民日报》1952年9月24日,第1版。有些教师也组织了“俄文速成班”,摸索学习俄文的经验,同时“各校的系、专业和专修科都根据各自设置的目的,学习了苏联高等教育的先进经验,制定了严密的教学计划和各门课程的教学大纲”。⑤《院系调整胜利完成任务明确具体》,《光明日报》1952年11月2日,第1版。周谷城“曾仔细研究过苏联综合大学历史系的教学计划”,也听过苏联史学报告并参与座谈会,他“从苏联综合大学历史学系的教学计划里发觉有好些地方是我们应该特别注意的”。⑥周谷城:《吸取苏联先进经验改革历史教学工作》,《光明日报》1953年1月6日,第3版。科系、专业的设置,教学计划、大纲的制定,是历史学科建制转变的重要体现。教育部也对专业的设置、教学大纲的编写等作了统一的规定,并于1963年规定个别学校可设置世界史专业。

就史学的发展而言,这段时期是苏联史学输入及影响中国史学的关键时期,苏联史学影响着中国的世界史教学体系。正如有学者指出,新中国成立至“中苏分裂”之前,“我国的世界史学科受苏联影响很大,翻译和进口的教材、图书基本上全是苏联的,有些学校还直接请苏联专家授课”。①马克垚:《我国世界史学科建设的回顾与展望》,《经济社会史评论》2015年第1期。从中国的世界史学科发展进程来看,尽管存在着一定的绝对化和教条化的不足,但这一时期仍然是中国世界史学科迅速发展的重要阶段。

此外,任何一门学科都有它自身的发展规律,一门学科本身发展的过程中也会产生相关的分支学科,历史学科也不例外。上文的叙述反映了世界史学科逐渐从模糊走向清晰、从离散走向系统的过程,一开始西洋史、东洋史、外国史、世界史等称谓混杂不一,中间世界通史、西洋中古史等课程、教材同时出现,最后作为一门学科确立下来。因此“西洋史”到“世界史”的转变也体现了历史学科本身的不断发展,反映了历史学专业化和学科化的过程。

(二)学者学术视野的不断开阔

1949年9月周谷城的《世界通史》出版,这是新中国成立之前中国学者编写的具有代表意义的世界通史著作,其中的很多观点也反映了他对世界史的认识。他认为:“世界通史并非国别史之总和。”“欧洲通史并非世界通史之中心所在。”“进化阶段,不能因难明而予以否认。”“概括的叙述,不能转为抽象的空谈。”②周谷城:《世界通史·弁言》,上海商务印书馆,1949年,第12页。此书系周谷城在复旦大学讲授世界通史的讲稿整理而成,他在当时思考世界通史与国别史的关系、世界通史的中心、世界历史演进的阶段等问题,具有一定的代表性与前瞻性,这促进着中国的世界史学科建设。他的这些观点即使在今天看来也颇具启示意义。

新中国成立初期,吴晗总结清华历史系工作时提到“过去在学校所讲授的外国史或世界史,是根据美国人或欧洲人的著作来讲的”,这“和中国人民的关系,中国人民的立场全不相干,甚至相反”。③《清华大学历史学系工作总结》,《光明日报》1951年2月8日,第3版。虽然这是特定时代影响下的话语,但多少也反映出吴晗对世界史的认识,他鼓励同仁制定研究计划,以中国人民的立场来编写研究世界历史。1953年,刘大年访苏回国后在中科院历史所作报告,他认为“以往资产阶级学者写了许多世界史,但他们所讲的主要内容是欧美的历史,对俄国、苏联及东方各国讲得很少”,其目的在于“宣传‘欧美中心主义’的思想”,但“现在苏联史学家正在编写的世界史,是要以马列主义的观点、方法研究世界各国的历史”,希望能“把东方与西方发展的有机联系表现出来”。④刘大年:《历史专科报告》(内部资料,1953年,北京大学考古文博学院资料室“苏秉琦书库”藏),第10页。刘大年的报告反映了他对如何编写世界史的思考,对东方各国的关注、用马列主义的观点研究世界各国历史,也成为当时世界史编写的基本模式。1955年,顾颉刚“到北海,审查苏联科学院历史研究所所著《世界通史》中国部分上古至战国一段,提出若干意见”。⑤《顾颉刚日记》第7卷,1955年1月22日,中华书局,2011年,第646页。一般认为顾颉刚是“非马克思主义史学家”,他都在阅读苏联版《世界通史》,尝试着学习苏联史学,那当时马克思主义史家对苏联史学的“热衷”也就“不言而喻”了。1956年,齐思和在《历史研究》上发文指出,“世界史在我们的学术部门中,是基础比较薄弱的一个,我们必须加强理论学习,认真学习苏联的先进历史科学,开展对资产阶级唯心主义学术思想的批判,努力学习中国史,将中国史和世界史紧密地联系起来,研究中国在世界史上的地位和中国对于世界史所起的作用。只有这样,我们才有可能在中国建立真正科学的世界史,才有可能在不久的将来,赶上世界先进科学的水平”。⑥齐思和:《批判胡适派对于世界史的反动唯心观点》,《历史研究》1956年第6期。即使该文是在一定“政治运动”背景之下完成的,但对照前引齐思和的观点,我们仍能看出齐思和已经充分意识到新时期中国世界史学者所肩负的新使命,他的这种认识在当时也颇具代表意义。

60年代初,周谷城、齐思和、黎澍等人在《人民日报》、《光明日报》等发表文章,探讨有关世界史中心的问题,并引起了史学界的广泛关注,中山大学、西南师院等校历史系也进行了讨论。此外,关于世界中古史及近代史的分期问题、关于古代东方与西方奴隶制关系的问题也是当时学者重点讨论的话题。⑦参见杨辉《当前世界史讨论的几个问题的情况简介》,《历史教学》1961年第1期。这些学术讨论,可以看作是新中国成立后世界史研究者为建立世界史学科而做的理论准备。学者参与讨论并将讨论的结果运用到教材编写、课堂讲授等层面,很大程度上促进了世界史学科的建立。学者经常参与到学科建制之中,因此学者认知变化也会反映学科建制的变化,历史学科建制中从“西洋史”到“世界史”的转变便是如此。

民国时期,中国史学借鉴美国、德国等国的学制(民国之前更多的是借鉴日本),进行课程的改革;新中国成立后的很长一段时间内,中国史学全面学习苏联的历史教学体制。中国的世界史学科从“西洋史”到“世界史”的转变,是国内外形势变化、学科建设需求、学者自身学术视野不断开阔等多重因素相互作用的结果。在这种转变的过程中,外国史学对中国史学的影响表现出从欧美史学到苏联史学的转变,马克思主义史学在中国逐渐形成了主导地位。20世纪80年代开始,中国史学重新又关注借鉴欧美国家的史学方法。如今,“西洋”作为一个称谓基本上不再使用,“苏联”也已成为一个历史名词。我们对“世界史”的认识与思考并未停止,“世界史”是所谓的“地区史”“国别史”相加,还是后来兴起的“全球史”“整体史”,相关讨论一直持续至今。当世界史被“提升”为历史学门类的一级学科时,如何进一步发展中国的世界史学科体系等问题,又摆在了诸多史学工作者的面前。

(责任编辑:李孝迁)

王兴,北京师范大学历史学院史学研究所博士生(邮编100875)。