清代书论发展概说

2017-09-16张长虹

张长虹

清代书论发展概说

张长虹

清代书论在字里行间蕴藏着深刻的书法美学思想

1644年,腐朽的明王朝被李自成义军推翻。不久,吴三桂引清兵入关,击退李自成,清人趁机夺取政权,建立了清政府。

清人以少数民族入主中原,以少数统治多数,以落后文化统治先进文化,由于在推行满族文化的过程中遭到激烈抵抗,为巩固自己的统治,转而求助于汉文化,推崇理学,一时清初“理学名臣”辈出。随着民族融合和文化的发展,清初出现了“康乾盛世”。康熙、雍正、乾隆三朝,基本上奠定了现代中国的基础。这也是清代书法的实践和理论发展的背景。

与绘画领域相似,清代书法也基于对传统的分析和研究,争议焦点主要是在对前人遗产的价值取向上。由于康熙、乾隆等人对赵孟、董其昌书法大加提倡。清代前期的书学理论研究,多集中于帖学范围,虽然当时碑学思想已经萌芽,但多限于文人学士之间,而帖学风习流被天下。清代书论有许多都与书法教学相关,但在字里行间却蕴藏着深刻的书法美学思想。从一些书论著作来看,其论述中的共同点都是强调书法中的用笔和结体两方面。即便是偏向于碑学思想的杨宾《大瓢偶笔》,此点也不能例外。除杨宾《大瓢偶笔》外,虽说论述的角度并不完全一致,然多数书论的最终目的都是倡扬帖学风格,以帖学为旨归的。

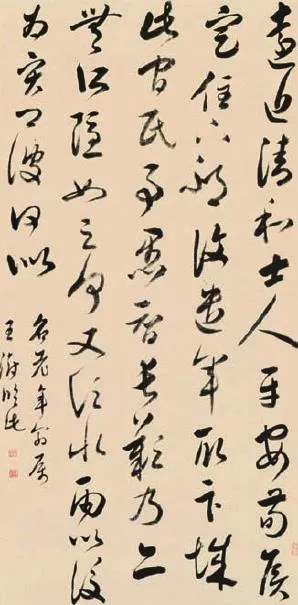

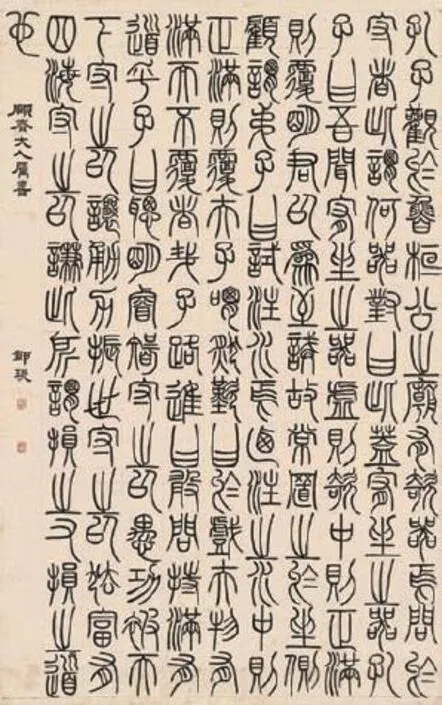

笪重光作品

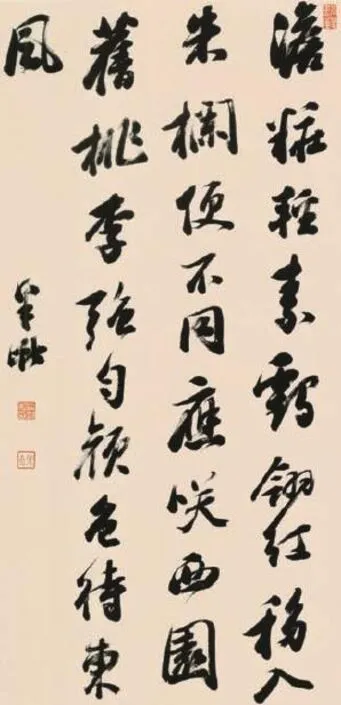

王澍作品

冯班《钝吟书要》反复强调:“作字惟有用笔与结字,”“书法无他秘,只有用笔与结字耳。”甚至认为“本领千古不易,用笔学钟(繇),结字学王(羲之)”。“不习二王,下笔便错。”可见是个坚定的复古主义者。为证明自己观点,他还在童子中进行教学实验。据说童子们每日只学十字,但结果“百日以后便能自作书矣”。于古代书家,冯班最推崇宋之蔡襄和元之赵孟,因为他们都能出入古人。他并愤怒地指斥时人“都不知古人,却言不取古法,直是不成书耳”。直指当时书坛弊端。但进而推广开去,认为“明朝人书,一字看不得,看了误人事”,不免走向极端。冯氏从结字角度所作的理论总结“晋人用理,唐人用法,宋人用意”,应该是受董其昌“晋尚韵、唐尚法、宋尚意”的影响,不过两者出发点并不相同。董是从大处着眼,归纳时代风格,而冯谈的则是结字原理。

宋曹《书法约言》对于笔法的谈论,并不十分积极,他只概括地说:“执笔有法,运笔得宜。”“藏锋之法,全在握笔勿深。”事实上,他更看重“心”的作用,“学书之法,在乎一心,心能转腕,手能转笔”,也就是说,重视书法原理,强调悟性,比较接近于苏轼所谓“苟能通其意,常谓不学可”。因此,运笔在宋曹看来,只是悟通书法原理后的必然结果。既然如此,作书前的准备工作是十分重要的,宋氏理所当然地认为,“夫欲书先须凝神静思,怀抱萧散,陶性写情,预想字形偃仰平直,然后书之”。即重视创作前的情绪酝酿。

笪重光《书筏》的中心议题也是用笔与结体,断言:“使转圆劲而秀折,分布匀豁而工巧,方许入书家之门。”在讨论书法结体时,他用了“布白”或“分布”这样与绘画布局相通的词,显示了其偏向于构成意识的独到眼光。在用笔上他鼓吹中锋至上,甚至武断地认为,“优劣之根,断在于此”,不免透出帖学家的偏见。

蒋衡《书法论》对于书法结体法有独到而精深的认识,他将结体法分为字内和字外两种情况:“有从无笔墨处求之者,曰意,曰气,曰神,曰布白;从有笔墨处求之者,曰丝牵、曰运转、曰仰覆,向背,疏密,长短,轻重,疾徐,参差中见整齐。”体现了严谨的研究态度。在结体上,蒋氏拟了“中、正、灵、静”的四言标准。依此标准,历代书家中唯唐虞世南、欧阳询,宋蔡襄勉强入选,其他书家均顾此失彼,尤其“元、明而后不足言矣”,持论不免过高,殊失批评之本意。蒋衡还相当注重书家修养,他认为书家最重要的是立品与读书。其中不读书尤为大忌,“胸无卷轴,即摹古绝肖,亦优孟衣冠”。同时他还反对无根基的盲目创新,提倡正体。

王澍《翰墨指南》全为初学者而发。他不仅不厌其烦地大谈书学基本常识,甚至基本笔画的写法,而且还专列“书学宗派”和“金石文字必览录”,生怕初学者未循帖学道路学习,行不由径,坠入邪道。在用笔问题上,王澍也注重中锋,不过他更强调的是“运笔”,“学字总在能运笔,能运笔斯能换笔,而无往弗中锋矣”。这其实还是在鼓励学书者掌握正确方法,以便能勇攀帖学高峰。王澍强调篆隶书在书学中的重要性,认为只有精篆隶,下笔才能“圆劲浑古”,这在清初帖学家中算是较突出的一点,也是值得肯定的。但他又认为字法“必古人有样乃可用”,不免死于句下。

我们被书法史著作一次次地告知:明代是帖学天下,清初承帖学余风,直到清中期阮元提出“南北书派论”的论断,导致碑学思想大兴,晚清更是碑学风行。我们在坊间艺术史著作中,见惯以现成模式对活生生的艺术史料进行削足适履的不良现象。况且,艺术史写作中多年不变、习焉不察的朝代分期法的局限,使得明末清初的文化处于尴尬的夹缝中,几乎成为艺术史或文化史研究的飞地。而事实上,艺术风格发展的多样性,将使得任何企图以整齐划一的理论模式去规范艺术史的行为,都会不可避免地犯下“执者失之”的错误。

在明末清初帖学风格风行天下的情况下,碑学思想其实已经在潜滋暗长。这一现象向不为人所注意,近两年始见有人涉及。而此问题以往之所以没能引起足够重视,重要原因之一便是书法通史的写作模式,使得它长期被排除在外。

杨宾《大瓢偶笔》就是明末清初的一部审美风尚倾向于碑学的著作,其主要观点可归纳为:一、崇尚南北朝碑;二、指责帖学弊端;三、对于民间书刻的重视。我们发现,杨宾的碑学思想要远早于现在所知提倡碑学的阮元、包世臣、康有为等人。不过据书前杨霈叙,该书向以抄本流传,直到道光年间始由杨编定刊行。这可能在一定程度上限制了它的广泛传播。但作为一种思想资源,它应该会在一定社会范围内长期流传。无论如何,《大瓢偶笔》给我们提供了明末清初碑学思想发展的重要资料,通过它,我们可以重新认识清代书法发展(尤其是碑学)的内在理路。

清代中期以后,随着碑刻出土日多,书学论著的兴趣点逐渐转移到对于新出碑刻的整理与探研上,如阮元等通过金石碑刻资料的积累而梳理出书法史发展的两条脉络,在南帖风格之外理出了北碑的书法风格。回顾清前期的书学论著,共同特点是强调用笔和结体,不能否认其中可能隐藏有某些帖学家们在改朝换代之际,异族入侵之时力图保存传统文化的苦心,但从大的发展趋势看,显示了帖学发展比起明末来,更趋向于谨小慎微。而在帖学弊端日益明显地呈现出来的同时,有些书论作者还在斤斤于以是否“得笔”判断书家优劣,门户之见一深至此,帖学之路只能越走越窄。艺术史的发展早已证明,当一种艺术形式已不能完全依靠自身力量实现更新之时,它更多地只能依靠外来力量来碰撞、融合、互为补充,才能避免走向进一步的僵化。于是清初便已在酝酿的碑学思想,在清中期特殊的客观形势下风云际会,激荡出一股强劲之风,在包世臣抬出邓石如作碑学主将之后,碑学力量已足以与帖学相抗衡。一时涌现出许多写碑高手,如伊秉绶、赵之谦、张裕钊等。康有为《广艺舟双楫》出,完成了对于帖学的最后胜利。该书在二十年内连印十九版,另有日文译本风行东瀛,可见其时碑学热之一斑。但包世臣、康有为本人都是从帖学传统中打拼而出,康之好友沈曾植、弟子梁启超均走碑帖结合的道路。这些事实表明,碑与帖也许并不完全像康有为等人在著作中所宣称的那样水火不容。

梁作品

清代中期以后的书法理论,以碑学理论成就最大,影响也最大。其代表人物阮元、包世臣、康有为等人通过对于碑学的先后倡扬与鼓吹,终于使得咸、同以后,天下莫不言北碑,厌帖学。而清中期以后的书坛,在帖学衰退之后,也出现了迥异于以往的新面貌。

碑学思想的萌芽出现于明末清初,彼时多集中于篆隶书的研究与再发现,代表者有傅山、杨宾等人。并很快出现了以郑簠为首的一些隶书名家。且也有书家在创作中参用北碑法,如石涛、八大山人等人。这股碑学思潮的兴起,与当时学风转变、金石学兴起、遗民意识等一系列内、外因素有关。虽未能汇成潮流,但显然已为乾隆时金农、郑板桥等人参入隶笔的变体开了先声。不过郑燮、金农的书风却因失之怪而未能获得广泛认同。后来康有为称他们为“欲变而不知变者”,即是说他们的变化还没有找到明确的方向。

在碑学思想潜滋暗长了近百年之后,嘉庆年间,身为封疆大吏、汉学家、金石学家等多重身份的阮元,以《南北书派论》和《北碑南帖论》两篇论文为碑学的发展吹起了号角。阮元指出,盛行至今的帖学由于辗转翻摹,其艺术生命力已等而下之。要想改变这一局面,必须溯源回到书法发展的早期阶段,去另觅出路。通过溯源,他理出了北碑和南帖这两条发展线路,并指出虽然由于历史原因使得北碑一派长期隐没,但其笔法端正遒秀,犹有汉隶遗风。至于其用途,两派相较,各有所长:“短笺长卷,意态挥洒,帖擅其长;界格方严,法书深刻,碑据其胜。”(《北碑南帖论》)

阮元的这一新“发现”,被钱泳称为是堪与董其昌的“山水画南北宗论”相媲美的“书法南北宗论”(见《书学》之“书法分南北宗”一节)。平心而论,阮元的理论体系并不完备,他所梳理的南北书派的对立情况,也不尽符合史实,以至于其后的包世臣、刘熙载、康有为等都对其论断提出过批评。既然如此,阮元理论在当时为何会有这么大的反响呢?显然,金石学的发展和明清碑刻的不断出土,以及越来越多的书家的碑学实践,都说明阮元理论是审时度势,应时应运而发的。同时的钱泳所观察到“栽培既久,群艳争芳,其势然也”的书坛状况,即“北平有翁覃溪阁学,山左有桂未谷大令,吴门有钱竹汀宫詹,扬州有江秋史侍御,闽中有伊墨卿太守,天都有巴俊堂中翰,浙江有黄小松司马,及江秬香孝廉,皆能以汉法自命者,而学者自此日益盛云”(《书学》)的现状,尤其表明碑刻出土对于书坛风习的巨大推动作用。钱泳其时已明显感受到清代中期书坛碑学之风的兴起,这可能也是他能够赞同阮元“南北书派”说的主要原因。如果从这个角度来说,阮元对于清代中期以后的书法史贡献卓著。正是阮元的“南北书派论”提醒了人们的眼目,使人们能够走出帖学长期以来的禁锢,以一种新的眼光去重新审视碑学那几乎曾经完全失去的传统。

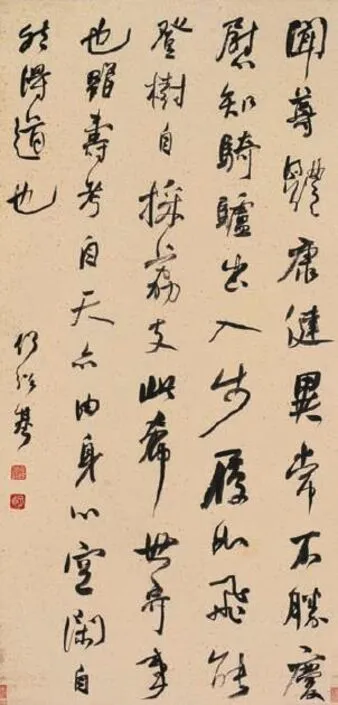

何绍基作品

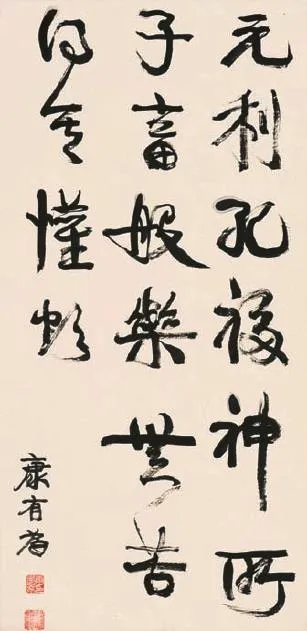

康有为作品

邓石如作品

如果说阮元的文章还只是纲领性的文件,其作用在于解放了人们的思想,毕竟阮元的碑学实践尚不能称为成功。稍后的经济干才包世臣在书法方面也无突破,幸运的是,包世臣遇到了功力深厚的碑学大师邓石如。

《赠邓完白山人》诗热情称颂说:“斯冰骨既朽,千载绝妙迹。吾皖产布衣,壮观顿还昔。自从二徐来,气象苦逼窄,不谓见君书,激宕震心魄。结构何窕深,森森露矛戟。间出骀丽姿,旌旆战风黑。和若母乳子,纵似马惊埒。乃至无画处,逸韵流空碧。又工为八分,气与中郎迫。其余作行草,亦足偶凝式。专精古所难,兼技况绝迹。二李如可作,正宜复舌咋。”(《管情三义》卷五)在《艺舟双楫》的论书部分,包世臣隆重推出邓石如,作为人们学习与崇拜的碑学大师。在《国朝书品》中,邓石如以一身而高踞“神品”(隶书、篆书)和“妙品上”(分书、真书)两个最高席位,而人们熟悉的“浓墨宰相”、帖学大师刘墉,则只有小真书入了“妙品下”。包世臣对“神品”的定义是“平和简净,遒丽天成”;对“妙品”的定义是“酝酿无迹,横直相安”。在包的眼里,孰高孰低是不言自明的。他这样评价邓石如的历史地位:“晋人隶书……盖中郎立极,梁传其势,钟传其韵,后遂判为两派。至近人邓石如,始合二家以追中郎,未可以时代优劣也。”(《历下笔谭》)

在《历下笔谭》中,包世臣对北碑进行了有力的鼓吹:“北朝人书,落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。”“北碑画势甚长,虽短如黍米,细如纤毫,而出入收放、俯仰向背、避就朝揖之法备具。”碑刻出土日多,对书学冲击也越来越大,包世臣感慨道:“地不爱宝,书学其将兴乎?”(《北魏张黑女墓志跋》,上海书店影印。)

由于包世臣将邓石如的碑学实践,尤其是笔法作了理论总结,包世臣以后,碑学有了很大发展。康有为总结碑学发展说:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”(《广艺舟双楫》“尊碑”)

刘熙载的《书概》,也在多处谈及碑学,不过他的说理较为平和。他以历史事实揭示了北朝书风在唐宋后不显的原因:北朝书家,莫盛于崔、卢两氏。崔悦、卢谌的家风,极盛时不下于南朝羲、献父子。可惜自隋以后,唐太宗独尚王羲之,唐玄宗尚王献之,宋太宗复尚二王,命王著摹《阁帖》,“虽博取诸家,归趣实以二王为主”。艺林久而成习,唯知有羲献,不知有崔悦、卢谌。“况悦、谌以下者乎!”刘指出,正是客观历史原因使得北朝书风逐渐被“封杀”。

对于“北书以骨胜,南书以韵胜”的当时共识,他特别指出“北自有北之韵,南自有南之骨也”。显示出刘熙载建立于辨证法基础上的细密思考,而不是像包世臣等人论证时走极端。他的论述,有时颇觉是有感而发,如欧阳修《集古录》谓:“南朝士人,气尚卑弱,字画工者,率以纤劲清媚为佳。”刘熙载特别指出:

斯言可以矫枉,而非所以持平。南书固自有高古严重者,如陶贞白之流便是,而右军雄强无论矣。

但自从阮元、包世臣之后,晚清社会崇北碑的风尚已成,大众的认识和思考已不仅限于帖学,刘熙载也不例外。在既有社会思想情境下,他对古人的论述进行了新的读解。由于有了新的研究视角,反观古代资料,往往会有再发现的可能。但不可否认,有时也有妄下断语的可能性存在。比如:

大令《洛神十三行》,黄山谷谓:“宋宣献公、周膳部少加笔力,亦可及此。”此似言之太易,然正以明大令之书,不惟以妍妙胜也。其《保母砖志》,近代虽只有摹本,却尚存劲质之意。学晋书者,固尤当以劲质先之。

虽说借着重读名作的名义,又一次宣扬了他所谓“南自有南之骨”的理论,然以今日之后见之明看,志与尺牍的书写要求本就不一致,因此以此证彼,未必能揭示客观之真相。其论证的说服力自然大打折扣。不过他对南北书派的评论可称公允:

北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也。

康有为的《广艺舟双楫》,是在包世臣《艺舟双楫》的基础上推而广之的集大成式的碑学理论著作。康氏著是书,本欲借书法演变之势阐发其政治变法的理论,但因其对书法史确有研究,所以是书仍可称为各种碑学著作中理论性最强、体系最完备者,因此也是提倡碑学最积极热烈者。他着力指出:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”(“尊碑”篇)按,阮元、钱泳等虽尊碑学,取法对象只限唐碑。包世臣开始卑视唐碑,崇尚北魏碑,他指出“北魏字有定法,而出之自在,故多变态;唐人书无定势,而出之矜持,故形板刻”,并由此得出“自唐以来榜署字遂无可观”的论断。康氏进一步将其推向了极端——“卑唐”,由此造成了晚清书坛独尊北(魏)碑的新面貌。《广艺舟双楫》既有“尊碑”“宝南”“备魏”“取隋”“卑唐”等说理性文字,又有“十家”“十六宗”等学习典范,还有执笔、缀法等基础理论,比起阮元、包世臣等人的著作来,康有为将学习南北朝碑的必要性、必然性、可能性、可操作性等因素统统考虑进去,金针度人,使后学者的碑学热情很容易就转化成具体的操作,投入到北碑的学习中去。

配合其尊碑理论,康氏更极力鼓吹:

魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字也紧密非常,岂与晋世皆当书之会耶?何其工也……故能择魏世“造像记”学之,已自能书矣。(“十六宗”)

《广艺舟双楫》出版后,虽有过毁版之厄,但仍很快风行天下,二十余年间再版达十余次,另有日译本在日本刊行。康有为自己也说:“(《广艺舟双楫》)行之数国,凡散布数十万册,古无有焉。”之所以有如此佳绩,实是当时社会碑学风会使然。康氏敏锐地把握住了书坛脉搏,终于以系统的碑学理论,对于清中期以来的碑学思潮,作了一次完整的总结。同时也推动碑学思潮的发展,进一步走向了高潮。