限制股指期货交易能降低股市波动率吗?

——来自沪深300指数的证据

2017-09-15马长峰陈志娟

马长峰 陈志娟

(浙江工商大学 金融学院,浙江 杭州 310018)

限制股指期货交易能降低股市波动率吗?

——来自沪深300指数的证据

马长峰 陈志娟

(浙江工商大学 金融学院,浙江 杭州 310018)

基于沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,首先检验股指期货交易被限制这一事件对于沪深300指数波动率的影响,并分析这一事件对于标的指数交易量波动率之间的正相关性的影响,结果发现:股指期货交易被限制并未伴随标的指数波动率的下降,而是发生先降后升的动态过程,并且伴随着市场深度先降后升;在股指期货受限之前的样本中,期货和现货交易量都与现货波动率正相关,但持仓量却与现货波动率负相关。

交易量;波动率;指数期货;持仓量

一、研究背景

沪深300指数期货交易量巨大,代表了沪深两市60%的市值,研究指数期货对沪深300指数波动率的影响有着重要意义。期货交易增加还是降低现货波动率?这不仅在学术上存在激烈争论,在现实中从1982年股指期货诞生之后就一直存在争论。在中国市场上,关于股指期货稳定还是扰动现货市场,在股指期货推出之前对此就有截然相反的观点和争论。期货对现货波动率影响的争论是笔者的又一个研究动机。2015年发生的股灾事件中各界压力导致中金所在2015年8月26日和9月7日分两次递进限制股指期货的交易,沪深300指数期货经历了近乎停滞的倒车现象,这是之前的研究中少有触及的。限制股指期货是否真的降低了现货的价格波动?这正是笔者要探讨的问题,也是市场参与者争论的焦点。

Harris (1989)[1]、Lockwood和Linn (1990)[2]、Pericli和Koutmos (1997)[3]和Stein (1987)[4]等学者认为期货交易的过度投机会增加现货波动率,同时期货的低交易成本吸引非信息交易者增加了期货交易中的噪音,经由套利传导给现货市场从而导致现货波动率增加;而Arditti和John (1980)[5]、Breeden和Litzenberger (1978)[6]等学者则认为期货改善了信息的质量和传播速度,为投资者扩展了风险管理工具从而使市场更加完全,因此期货交易降低现货价格波动。不难看出,在理论上期货交易对现货波动率的影响存在争议,期货交易对于现货波动率的影响的实证分析尚无定论。Antoniou和Holmes (1995)[7]、Baldauf和Santoni (1991)[8]、Kamara、Miller和Siegel (1992)[9]、Darrat和Rahman (1995)[10]发现期货交易会增加现货波动率。Edwards (1988)[11]、Bessembinder和Seguin (1992)[12]、杨阳和万迪昉 (2011)[13]分别通过对标普500指数期货和沪深300指数期货的研究,认为股指期货的推出会降低现货波动率。在其他市场,Lee和Ohk (1992)[14]、Chang、Cheng和Pinegar (1999)[15]分别发现香港和日本的期货推出在一定程度上降低了股市波动率,Bologna和Cavallo (2002)[16]发现意大利也有相似的结论,Antoniou、Koutmos和Pericli (2005)[17]发现六个工业化国家的股市也存在相似的结论。但Edwards (1988)[18]、Hodgson和Nicholls (1991)[19]、Board、Sandmann和Sutcliffe (2001)[20]等学者却发现股指期货对现货波动率基本无影响。近年来许多研究专门分析了中国股指期货的推出对股市波动率的影响。李德峰、张丽青和黄昱熙 (2012)[21]发现沪深300指数期货的推出降低了现货指数日内波动率,但是对于日间波动率没有影响。许红伟和吴冲锋(2012)[22]通过对个股建立联立方程,发现股指期货的推出增加了现货市场的日内波动率。佟孟华和周旭 (2013)[23]发现期货期望交易量对现货波动率影响显著。

上述文献基本没有研究股指期货受限对于现货波动率的影响。其次,上述研究大多限于股指期货对波动率水平的影响,并没有讨论股指期货的推出对于现货交易量波动率相关性的影响。而现货交易量和波动率之间的相关性与资产价格变化的基础理论有关,因此检验这一关系是否受到股指期货交易的影响具有重要的理论意义。Han和Liang (2017)[24]虽然研究了股指期货受限对市场质量的影响,但市场质量指标主要是流动性和市场有效性,因此和笔者的研究对象不同。

中国金融期货交易所在2015年8月25日将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点一五,同时沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金,由合约价值的10%提高到12%,并在之后逐步上调保证金到20%。自2015年9月7日起,沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。那么,这两次对股指期货较大的限制是否降低了现货波动率呢?笔者通过虚拟变量研究股指期货的受限是否引发股市波动率的变化。对于股指期货推出是否影响了波动率的经验分析,Chen et al(2013)[25]、Xie和Mo (2014)[26]分别采用了面板数据估计方法和双重差分的方法,其优点是可以消除与股指期货推出事件同时发生的不可观测的影响整体市场的经济变量、波动率的长期趋势和结构性变化等因素对于波动率的影响。但是这些方法也依赖较强的假设,例如面板数据估计方法依赖于中国市场和世界其他市场之间的共同变化,而双重差分方法依赖于市场不存在交叉套期保值的假设。因此笔者采用虚拟变量的事件研究方法分析股指期货的受限对现货波动率的影响可以为相关研究提供更多维度的经验证据,从而有利于监管层全面认识和评价其政策执行效果。

二、样本、波动率度量和描述性统计

研究数据来自锐思数据库的沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,包括现货指数的日度最高价、最低价、交易量(股数),指数期货的交易量和持仓量等。现货和期货交易量单位分别10亿股和100万手,期货持仓量原始数据单位是1万手。在采用虚拟变量研究股指期货受限的分析中,为了与Han和Liang (2017)[24]保持一致,样本期为2015年5月4日到9月30日;在正常交易的分析中,样本从2011年4月16日到2015年8月25日。

以极差波动率作为股票i在日期t的波动率的度量,采用如下定义:

其中hight和lowt分别表示沪深300指数在t日的最高价和最低价。根据Alizadeh、Brandt和Diebold(2002)[27]的研究,这样估计得到的波动率指标是有效的,而且对于微观结构噪音是稳健的。同时,极差波动率的估计易于实现。

表1给出了关键变量的均值、中位数、标准差、偏度和峰度等描述性统计量。第一行显示沪深300指数每日的波动率平均为1.12%,其分布呈现右偏,峰度超过10,说明存在肥尾。第二行和第三行是现货和期货交易量的统计量,显示沪深300指数每日平均交易量为11亿股,期货每天平均成交117万手,二者分布呈现右偏,存在肥尾。第四行显示平均每天期货持仓量在20万手左右,其分布不存在肥尾。

表1 描述性统计量

三、实证结果及分析

参考Han和Liang (2017)[24],将股指期货在2015年8月26日和9月7日受限这两个事件设定为虚拟变量,检验两个事件的发生前后现货波动率是否发生变化,同时控制交易量和波动率之间的相关性。因此将虚拟变量和交易量的交叉项引入回归方程,分析交易量和波动率之间的关系是否受到这两次事件的影响。最后在股指期货诞生到未受限之前的样本中分析期货交易量和持仓量是否影响现货波动率。

1. 股指期货受限对波动率的影响

将D1定义为2015年8月26日这一事件的虚拟变量,令D1在此之后取1,否则取0。为了检验D1对现货指数波动率的影响,进行如下回归:

(I)

其中,σt是沪深300指数在日期t 的波动率,用极差波动率度量;MDt表示周一虚拟变量(周一取1,否则取0);Vt表示沪深300指数在日期t的对数交易量。交易量取对数有两个原因:第一,在研究样本期间内,交易量变化剧烈,因此对数交易量能够有效降低异方差对估计结果的干扰;第二,交易量取对数避免检验结果受到交易量绝对水平的影响。(I)式中加入虚拟变量和交易量交叉项是为了控制交易量和波动率之间的相关性,同时交叉项的系数估计值可以用来检验事件前后波动率对交易量的敏感程度,从而推断市场深度的变化。

将D2定义为2015年9月7日这一事件的虚拟变量,令D2在此之后取1,否则取0。为了检验D2对现货指数波动率的影响,进行如下回归:

(II)

为了进一步分析2015年8月26日到9月7日之间和其他时段的相对变化,将D1和D2同时作为解释变量,进行如下分析:

σt=α0+αMMDt+α1D1t+α2D2t+αvVt+α1cD1t×Vt

(III)

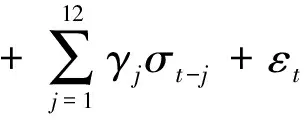

由于波动率具有丛集性特征,因此在(I)、(II)和(III)式中包含12阶波动率滞后项作为控制变量。在(I)、(II)和(III)式的估计过程中采用Newey和West (1987)[28]矫正序列相关和异方差。

表2 股指期货受限对现货波动率的影响

注:*、**、***分别表示估计值在10%、5%和1%水平上显著。

表2的第1列给出了模型I的估计结果。周一虚拟变量的系数估计值为0.33,虽然不显著但是为正,说明周一波动率高于其他交易日。D1的系数估计值为0.44,并不显著,表明2015年8月26日第一次限制股指期货后沪深300指数波动率比之前高,但这种升高在统计上并不显著。交易量的系数估计值为0.88,且在1%水平上显著为正,表明沪深300指数交易量和其波动率之间是正相关的。这种交易量和波动率之间的正相关与Jones、Kaul和Lipson (1994)[29]等文献是一致的。D1和交易量交叉项的系数不显著,表明股指期货受限前后交易量和波动率之间的相关性并未发生显著变化。

表2的第2列是模型II的估计结果,对比模型I可以得出基本相同的结论:2015年9月7日第二次限制股指期货的交易并没有显著降低沪深300指数的波动率,反而导致波动率上升了,只不过这种上升在统计上并不显著。第二次限制股指期货的交易前后波动率对交易量的敏感程度并未发生显著变化,交易量仍然和波动率正相关。

表2的第3列是D1和D2同时作为解释变量的估计结果。周一虚拟变量系数估计值为正,且在10%水平显著,说明指数波动率存在周一效应。D1的系数估计值为-4.37,且在统计上显著,D2的系数估计值为4.82,且在统计上显著,二者表明2015年8月26日和2015年9月7日之间的波动率水平低于之前,同时低于之后。也就是说,在控制了交易量和波动率敏感程度变化之后,波动率在2015年8月26日首先出现下降,2015年9月7日又出现了上升。上升的系数估计值大于下降的系数估计值,这与第2列D2的系数为正是一致的。由此可见,限制股指期货的交易并未降低现货市场的波动率。交易量和D1的交叉项显著为负,表明2015年8月26日限制股指期货交易之后波动率对交易量敏感程度增强,对应着同样的交易量引发的价格波动变大,意味着市场深度减小。交易量和D2的交叉项显著为正,表明2015年9月7日限制股指期货交易之后波动率对交易量敏感程度减弱,对应着同样的交易量引发的价格波动变小,意味着市场深度增大。就是说在两次限制期间发生了波动率和市场深度同时先降后升。

表2的结果表明,股指期货交易被限制并未伴随着显著的现货市场波动率降低。这对于监管层评估其政策效果具有重要的参考价值。当时中金所迫于社会压力,连续两次限制股指期货交易,重要目的就是降低现货市场波动。然而表2的结果显示这个目标并未实现。即使出现了短暂的波动率降低,这种波动率的降低也伴随着市场深度下降的代价。

2. 股指期货受限对波动率的影响:交易量分解

参考Bessembinder和Seguin (1992)[12]的研究,首先计算交易量的50交易日移动平均值作为交易量的长期分量,然后将剔除这一长期分量之后的部分利用ARIMA(1,0,1)分解为预期和非预期两部分。这样就将交易量分解成了长期、预期和未预期三个分量。为了分析交易量不同分量对波动率的影响,进一步验证表2给出的限制股指期货交易并未降低现货波动率的结论,采用下列回归模型:

(IV)

(V)

其中,V_ma、 V_exp 和V_un分别表示交易量的移动平均(长期分量)、预期分量和未预期分量,其他变量同前。

表3 股指期货受限对现货波动率的影响:交易量分解

注:*、**、***分别表示估计值在10%、5%和1%水平上显著。

表3中第1列显示,只有V_un的系数估计值显著为正,表明交易量和波动率之间的正相关主要来自交易量的未预期分量。第2列同样只有未预期交易量的系数估计值显著为正。D1的系数不显著,表明2015年8月26日限制股指期货交易的措施并未伴随着指数现货波动率的降低;D2的系数不显著,表明2015年9月7日限制股指期货交易的措施并未伴随着指数现货波动率的降低,这与表2的结果是一致的。表3的结果表明,即使将交易量分解为三个分量,并且控制交易量的三个分量和虚拟变量的交叉项,表2中限制股指期货交易并未伴随现货指数波动率下降的结论仍然成立,说明这是稳健的结论。

3. 股指期货交易量和持仓量对波动率的影响

之前的研究将股指期货受限作为特定事件,分析了股指期货对于现货指数波动率的影响,接下来分析股指期货推出一年后到受限这一段时期(2011年4月16日到2015年8月25日)股指期货交易量、持仓量对指数现货波动率的影响,首先进行如下回归:

(VI)

为了分析现货和期货交易量(持仓量)不同分量对波动率的影响,进行如下回归:

(VII)

其中,FVt是日期t的四种沪深300指数期货合约的交易量加总,FOt是日期t的四种沪深300指数期货合约的持仓量加总(将持仓量和当日结算价相乘并和点数价格300元相乘,然后单位取为1000亿元),FV_ma、FV_exp和FV_un分别表示期货交易量的长期、预期和未预期分量,FO_ma、FO_exp和FO_un分别表示期货持仓量的长期、预期和未预期分量,其余变量和(V)式相同。(VI)式和(VII)样本从股指期货推出之后一年开始,是为了避免股指期货刚刚推出还没达到均衡状态,结果如表4所示。

表4 股指期货交易和持仓量对现货波动率的影响

注:*、**、***分别表示估计值在10%、5%和1%水平上显著。

表4的第1列中周一虚拟变量的系数估计值为0.07,在统计上显著,表明样本期内现货波动率存在周一效应,即周一波动率水平显著高于其他交易日。期货持仓量系数估计值为-0.78,在1%水平显著,表明期货持仓量越大伴随着现货波动率越低。期货持仓量与现货波动率负相关,可以归因于期货的风险储存功能。当投资者持有越多未平仓合约时,就将现货的价格风险转移到了期货,减少了对现货交易的依赖,因此现货的波动率降低。期货交易量的系数估计值为0.47,在1%水平显著,表明期货交易量和现货波动率正相关。现货交易量的系数估计值为0.51,在1%水平显著,表明现货交易量和波动率正相关。

表4的第2列给出了交易量分解的结果。周一虚拟变量系数估计值显著为正,再次证明现货指数的波动率存在周一日历效应。期货持仓量的三个分量中只有移动平均分量的系数显著为负,表明期货持仓量与现货波动率之间的负相关主要来源于长期期货持仓量。这表明只有长期的持仓量才会影响现货波动率,短期分量不会显著影响现货波动率。可能的原因是长期持有而非短期持有期货合约的投资者不是噪音交易者,因此其行为和现货波动率负相关。期货交易的三个分量中只有未预期分量的系数显著为正,表明期货交易和现货波动率之间的正相关主要来自期货交易量的未预期分量。未预期期货交易量的系数估计值是1.27,不仅在1%水平显著,而且是移动平均分量和预期分量的5倍以上,因此未预期期货交易量是期货交易影响现货波动率的主要原因。现货交易量的移动平均分量和未预期分量的系数估计值都显著为正,表明现货交易量主要是移动平均分量和未预期分量影响波动率。预期现货交易量的系数估计值为负,但并不显著。现货交易量的未预期分量和移动平均分量系数估计值都显著为正,表明现货交易量和波动率之间的正相关来自这两个分量。未预期现货交易量的估计系数是0.96,而移动平均分量的估计系数是0.23,前者是后者的4倍,说明现货交易量对波动率的影响主要应该归因于未预期分量。未预期交易量和移动平均分量的系数为正,而预期分量的系数为负,说明它们含有的价格信息不同。

四、结论与建议

1. 结论

通过将股指期货的受限作为特定事件,利用虚拟变量分析事件前后波动率水平的变化,发现股指期货受限并未伴随波动率水平的显著降低(反而是上升,虽然并不显著)。将2015年8月26日和9月7日两次事件的虚拟变量同时作为解释变量,发现波动率水平随着这两次事件的发生先降后升,同时伴随着市场深度的先降后升。将交易量分解为长期、预期和非预期三个分量也不改变股指期货受限并不显著降低波动率水平的结论。最后笔者发现股指期货的交易量、现货交易量都与现货波动率正相关,而期货持仓量与波动率负相关。股指期货交易量和现货交易量与现货波动率正相关主要来自未预期交易量,而期货持仓量与波动率的负相关却主要来自长期分量。

2. 建议

股指期货的受限并未伴随着波动率的显著变化,这为监管层评估其政策效果提供了事实依据。在中金所对股指期货交易做出限制之后,现货指数波动率虽然暂时下降,但这样做的副作用也是很明显的:第一,这是暂时的下降,之后现货指数波动率重新上升;第二,现货指数波动率的下降并不是没有成本,其代价是市场深度随之下降。当时许多市场从业人士,包括媒体,也包括一些学者,将市场剧烈波动归罪于股指期货。因此中金所限制股指期货交易应该是迫于媒体舆论压力,实属无奈之举。其实这在美国市场也出现过。在1987年发生的美国股灾期间,美国的金融业人士也对股指期货大加指责。但是笔者的研究证明,金融行业的政策应当遵守专业原则,不应该屈从于媒体和少部分学者。一项政策是否应该退出或者取消,依据不在于舆论压力,不在于学者主观倾向,而在于经济学逻辑分析的结果,在于严格的学术论证。这应该是2015年股灾给出的一个深刻教训。同时,笔者的研究证明,限制股指期货交易并不能降低现货波动率,因此要降低现货波动率不能依靠对股指期货的交易进行限制。现货市场出现剧烈波动,其原因不在于股指期货,而在于现货本身[30]。现货暴跌最直接的原因是因为经历了没有基本面支撑的暴涨,因此将现货暴跌归咎于期货是不客观的。

另一方面,市场存在质疑的原因也可能来自有些指标没有被参与者观测。股指期货交易受到限制而伴随现货波动率的短暂下降,但这同时伴随着市场深度的降低。现货波动率的下降容易被参与者观察到,但市场深度却不容易被参与者,尤其是非专业人士观察到。因此,交易所可以考虑不仅公布交易量和价格,同时公布市场深度的度量指标的动态变化。这样可以给从业人员更充足的信息,同时这也能为非专业人员提供更加翔实的信息。2015年股灾中股指期货受到意外限制这一案例也说明,向非专业人士提供充足的市场信息是重要的,因为这可以减少非专业人士对金融市场的压力,从而避免交易所做出不合意的决策。

[1]Harris L. S&P 500 cash stock price volatilities [J]. The Journal of Finance,1989(5): 1155-1175.

[2]Lockwood L J, Linn S C. An examination of stock market return volatility during overnight and intraday periods, 1964-1989 [J]. The Journal of Finance,1990(2): 591-601.

[3]Pericli A, Koutmos G. Index futures and options and stock market volatility [J]. Journal of futures markets,1997(8): 957-974.

[4]Stein J C. Informational externalities and welfare-reducing speculation [J]. Journal of political economy,1987(6): 1123-1145.

[5]Arditti F D, John K. Spanning the state space with options [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,1980(1): 1-9.

[6]Breeden D T, Litzenberger R H. Prices of state-contingent claims implicit in option prices [J]. Journal of business,1978: 621-651.

[7]Antoniou A, Holmes P. Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 stock index futures contract using GARCH [J]. Journal of Banking & Finance,1995(1): 117-129.

[8]Baldauf B, Santoni G. Stock price volatility: some evidence from an ARCH model [J]. Journal of Futures Markets,1991(2): 191-200.

[9]Kamara A, Miller T W, Siegel A F. The effect of futures trading on the stability of Standard and Poor 500 returns [J]. Journal of Futures Markets,1992(6): 645-658.

[10]Darrat A F, Rahman S. Has futures trading activity caused stock price volatility? [J]. Journal of futures markets,1995(5): 537-557.

[11]Edwards F R. Futures trading and cash market volatility: Stock index and interest rate futures [J]. Journal of futures markets,1988(4): 421-439.

[12]Bessembinder H, Seguin P J. Futures‐trading activity and stock price volatility [J]. the Journal of Finance,1992(5): 2015-2034.

[13]杨 阳, 万迪昉. 股指期货真的能稳定市场吗? [J]. 金融研究,2011(12): 146-158.

[14]Lee S B, Ohk K Y. Stock index futures listing and structural change in time‐varying volatility [J]. Journal of Futures Markets,1992(5): 493-509.

[15]Chang E C, Cheng J W, Pinegar J M. Does futures trading increase stock market volatility? The case of the Nikkei stock index futures markets [J]. Journal of Banking & Finance,1999(5): 727-753.

[16]Bologna P, Cavallo L. Does the introduction of stock index futures effectively reduce stock market volatility? Is the'futures effect'immediate? Evidence from the Italian stock exchange using GARCH [J]. Applied Financial Economics,2002(3): 183-192.

[17]Antoniou A, Koutmos G, Pericli A. Index futures and positive feedback trading: evidence from major stock exchanges [J]. Journal of Empirical Finance,2005(2): 219-238.

[18]Edwards F R. Does futures trading increase stock market volatility? [J]. Financial Analysts Journal,1988: 63-69.

[19]Hodgson A, Nicholls D. The impact of index futures markets on Australian sharemarket volatility [J]. Journal of Business Finance & Accounting,1991(2): 267-280.

[20]Board J, Sandmann G, Sutcliffe C. The effect of futures market volume on spot market volatility [J]. Journal of Business Finance & Accounting,2001(7-8): 799-819.

[21]李德峰, 张丽青, 黄昱熙. 沪深 300 股指期货交易对我国现货市场波动性的影响 [J]. 福州大学学报(哲学社会科学版),2012,(4): 31-35.

[22]许红伟, 吴冲锋. 沪深 300 股指期货推出改善了我国股票市场质量吗——基于联立方程模型的实证研究 [J]. 南开管理评论,2012 (4): 101-110.

[23]佟孟华,周 旭. 中国股指期货市场与股票市场波动的动态关系——基于流动性因子的实证研究 [J]. 东北财经大学学报,2013 (4): 25-31.

[24]Han Q, Liang J. Index futures trading restrictions and spot market quality: Evidence from the recent Chinese stock market crash [J]. Journal of Futures Markets,2017(4): 411-428.

[25]Chen H, Han Q, Li Y & Wu K. Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach [J]. Journal of Futures Markets,2013(12): 1167-1190.

[26] Xie S, Mo T. Index Futures Trading and Stock Market Volatility in China: A Difference‐in‐Difference Approach [J]. Journal of Futures Markets,2014(3): 282-297.

[27]Alizadeh S, Brandt M W, Diebold F X. Range‐based estimation of stochastic volatility models [J]. The Journal of Finance,2002(3): 1047-1091.

[28]Newey W K, West K D. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix [J]. Econometrica,1987(3): 703-708.

[29]Jones C M, Kaul G, Lipson M L. Transactions, volume, and volatility [J]. Review of financial studies,1994(4): 631-651.

[30]周丹丹.不同市场行情下股指期货市场和现货市场之间的溢出效应研究[J]. 金融理论探索,2016(4):58-63.

(编辑:周亮;校对:余华)

Can Restriction on Index Future Trading Reduce Spot Volatility?——Evidence from CSI 300 Index

MA Chang-feng CHEN Zhi-juan

(SchoolofFinance,ZhejiangGongshangUniversity,HangzhouZhejiang310018)

Based on daily data of CSI300 index future and its underlying spot index, this paper examines whether restriction on CSI300 index future trading has effect on spot index volatility, and analyzes this event’s influence on the relation between trading volume and volatility. The results show that: the restriction on index future is not associated with the decrease of spot index volatility, rather which decreases first and then increases, with market depth also decrease first and then increases. During the normal sample period before restriction, both future and spot trading volume correlate positively with spot index volatility, but open interest correlates negatively with spot index volatility.

trading volume; volatility; index future; open interest

10.16546/j.cnki.cn43-1510/f.2017.04.010

2017-04-12

教育部人文社会科学青年基金项目“证券价格波动机理研究:基于个人投资者交易行为的视角”(项目编号:11YJC790133)、国家自然科学基金青年项目“盈余公告期间个人投资者买入需求流动性?卖出提供流动性?”(项目编号:71401155)

马长峰(1979- ),男,山东潍坊人,浙江工商大学金融学院讲师,厦门大学经济学博士,澳大利亚新南威尔士大学访问学者,研究方向:金融科技、创新和资本市场

F832.51

A

2095-1361(2017)04-0074-08