神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用及临床意义

2017-09-12梁展涛谭井娣

梁展涛,谭井娣

(广州市花都区第二人民医院麻醉科,广州 510850)

神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用及临床意义

梁展涛,谭井娣

(广州市花都区第二人民医院麻醉科,广州 510850)

目的 研究神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用及临床意义。方法 将2014年5月至2016年4月接受治疗的小儿上肢手术患儿65例纳入到本研究,根据随机数字表法将患儿分为2组,分别为臂丛阻滞组33例和静脉组32例。静脉组采用传统静脉全身麻醉;臂丛阻滞组采用神经阻滞麻醉。就2组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率和麻醉效果优良率进行比较。结果 臂丛阻滞组麻醉效果优良率跟静脉组比较差异无统计学意义(P>0.05),其中,臂丛阻滞组有23例优,9例良,优良率为96.96%;静脉组有21例优,9例良,优良率为93.75%。臂丛阻滞组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率少于静脉组(P<0.05),其中,臂丛阻滞组术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率分别为(6.67±0.31)min、(45.12±5.32)mg、0.00%,静脉组术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率为(11.43±2.42)min、(67.63±5.14)mg、15.63%。结论 神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用效果确切,麻醉效果良好,可有效满足小儿上肢手术需求,减少氯胺酮用量,减少苏醒期躁动等并发症发生,安全有效。

神经阻滞麻醉; 小儿上肢手术; 临床意义

小儿麻醉风险一般高于成人,传统小儿上肢手术如手部外伤、上肢和锁骨外伤等手术,常用全身麻醉,给予喉罩或气管插管保持呼吸道通畅,但可增加管理难度。而应用氯胺酮、咪达唑仑等静脉复合麻醉又容易增加误吸、支气管痉挛等风险[1-2],为最大限度满足手术要求,提高麻醉安全性,本研究探讨了神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用及临床意义,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2014年5月至2016年4月在广州市花都区第二人民医院接受治疗的小儿上肢手术患儿65例纳入到研究,根据随机数字表法将患儿分为2组,分别为臂丛阻滞组33例和静脉组32例。所有患儿身体发育正常,ASA分级1—2级。

静脉组男17例,女15例;年龄1~8岁,平均(4.61±1.36)岁;前臂骨折13例,肘部骨折12例,锁骨骨折4例,其他3例。

臂丛阻滞组男17例,女16例。年龄1~7.6岁,平均(4.58±1.41)岁;前臂骨折13例,肘部骨折12例,锁骨骨折5例,其他3例。

2组患儿一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 麻醉方法

所有患儿术前8 h禁食,根据患儿情况,静脉组采用传统静脉全身麻醉,入室后给予6 mg·kg-1氯胺酮进行肌内注射,低于3岁患儿给予1%氯胺酮维持静脉滴注,根据实际情况追加1~2 mg氯胺酮。

臂丛阻滞组采用神经阻滞麻醉,给予肌内注射6 mg·kg-1氯胺酮,并给予一定的镇痛镇静药物,在起效后对患儿姿势进行调整,处于仰卧位,并给予臂丛神经阻滞麻醉,手臂贴于体旁,显露患侧,找到胸锁乳突肌锁骨头,锁骨头后缘可触及前斜角肌,外侧可触及中斜角肌,前斜角肌和中斜角肌之间肌间沟作为穿刺点进针,回抽无血和脑脊液、空气,则可注入局麻药,用0.3%罗哌卡因7 mg·kg-1,若手术时间短则可用1%盐酸利多卡因。手术位于前臂者用两点阻滞法,增加腋路阻滞,注入4 mg·kg-11%利多卡因[3]。

1.3 观察指标

对比2组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率和麻醉效果优良率。

优:术区无疼痛;良:术区轻微疼痛;差:术区明显疼痛[4]。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量比较

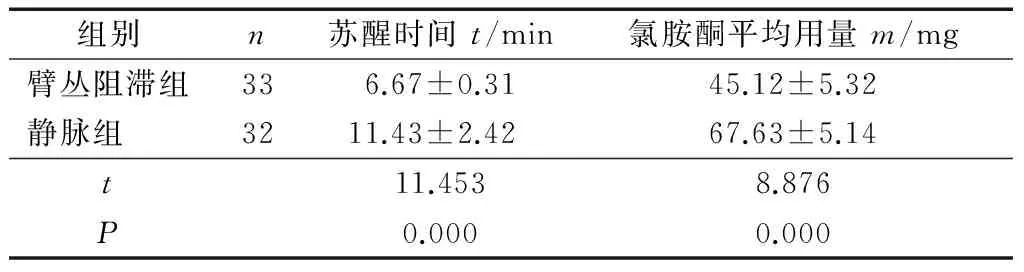

臂丛阻滞组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量少于静脉组(P<0.05)。见表1。

组别n苏醒时间t/min氯胺酮平均用量m/mg臂丛阻滞组336.67±0.3145.12±5.32静脉组 3211.43±2.4267.63±5.14t11.4538.876P0.0000.000

2.2 2组患儿苏醒期躁动等并发症发生率和麻醉效果优良率比较

臂丛阻滞组麻醉效果优良率跟静脉组相似,其中,臂丛阻滞组有23例优,9例良,优良率为96.96%;静脉组有21例优,9例良,优良率为93.75%,2组优良率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

臂丛阻滞组患儿苏醒期躁动等并发症发生率少于静脉组,P<0.05。见表2。

表2 2组患儿苏醒期躁动等并发症发生率比较 例

3 讨论

小儿麻醉风险较高,传统氯胺酮静脉麻醉在上肢手术中应用广泛,操作简单,也可满足手术需求,但并发症较多,且可出现苏醒延迟等现象[5-6]。而采用全身麻醉则氯胺酮用量大,可增加分泌物、误吸和呼吸抑制等风险,对术中呼吸道管理和术后苏醒不利。

采用小剂量氯胺酮为基础进行臂丛神经阻滞麻醉,可满足手术需求,也可减少氯胺酮用量,提高安全性,减少并发症的发生,加速患儿术后苏醒。同时,神经阻滞麻醉还可减轻患儿术后疼痛,减轻患儿家庭负担,是一种理想的麻醉方式[7-8]。

本研究中,静脉组采用传统静脉全身麻醉;臂丛阻滞组采用神经阻滞麻醉。结果显示,臂丛阻滞组麻醉效果优良率跟静脉组相似,其中,臂丛阻滞组有23例优,9例良,优良率为96.96%;静脉组有21例优,9例良,优良率为93.75%。而臂丛阻滞组患儿术后平均苏醒时间、氯胺酮平均用量、苏醒期躁动等并发症发生率少于静脉组,说明神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用效果确切,麻醉效果良好,可有效满足小儿上肢手术需求,减少氯胺酮用量,减少苏醒期躁动等并发症发生,安全有效。

[1] 张志良,马静,李娟,等.神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用[J].河北医药,2013,35(8):1174-1175.

[2] 郑军,韩文,刘荣,等.基础加臂丛神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用研究[J].延安大学学报:医学科学版,2010,8(2):43.

[3] 李卫东.两种麻醉方式在小儿上肢手术的应用比较[J].中国中医药咨讯,2011,3(16):219.

[4] 麻志敏.超声联合神经刺激仪在小儿罗哌卡因臂丛神经阻滞的应用观察[J].安徽医药,2016,20(3):578-579,580.

[5] 钟焕晖,王白云,谢松林,等.臂丛阻滞麻醉在小儿上肢手术中的应用价值(附120例报告)[J].中国现代医学杂志,2011,21(22):2748-2751.

[6] 张丰.镇静条件下臂丛神经阻滞麻醉在小儿上肢手术中的临床应用[J].中国中医药现代远程教育,2013,11(4):56-57.

[7] 白洁,秦如愿.超声引导下小儿肌间沟臂丛神经阻滞麻醉临床观察[J].包头医学院学报,2010,26(5):66-67.

[8] 孟斌,李丹.臂丛神经阻滞复合丙泊酚麻醉在小儿上肢手术中的应用[J].中华实用诊断与治疗杂志,2012,26(4):385-386.

(责任编辑:刘大仁)

2016-11-16

R614.4+1

A

1009-8194(2017)06-0055-02

10.13764/j.cnki.lcsy.2017.06.021