行动、话语策略和权力技术

——转型中国的调解制度

2017-09-12徐静

徐 静

(南京森林警察学院 警务管理系,江苏 南京 210023)

行动、话语策略和权力技术

——转型中国的调解制度

徐 静

(南京森林警察学院 警务管理系,江苏 南京 210023)

作为一种司法制度,调解既转型社会结构的产物,也是社会结构的一个有机组成部分。与此同时,作为一种行为方式和权力技术实践,调解还是当事人和调解人行为策略的一个组成部分,是不同的当事人与调解人运用不同的行动策略和话语策略的混合物。这样,调解的制度及其运作就必须重视当事人在其中的力量;惟有此,才能重视当事人的各种行动以及话语策略与法官所采取的行动策略与权力技术之间紧张但却又是结构上映照关系,进而凸现当事人对于调解制度运作的可能意义,从而真正发现影响调解制度在中国发展的主要因素和制约性力量。

调解;行动;话语策略;权力技术;案件结构

一、问题与方法

长期以来,调解都往往被看成是“东方经验”。人们对于调解的态度,都是将其看成是传统中国社会文化在当下中国的一种自然延续,而并没有意识到这一制度在当下中国社会场域中为什么仍然有效这一更为现实的问题。但实际上,调解在当下中国的日常生活中,它是被反复实践着的,并且是一种微观的使用;调解过程不仅仅是一种行动策略和话语策略的对抗,而且也是一种资源的知识争夺和权力的技术对抗。因而,在此意义上,在当下中国社会场域中,调解也就可以被看成是不同的当事人之间、当事人与调解人之间运用不同的行动方式、话语策略以及权力技术进行角力、往复实践而成的混合物或者综合物。与此同时,作为调解制度实践的行动者,当事人与调解人在调解活动中所选择的行动策略,又往往都是在社会结构空间内的客观趋向上的展开、并持续不断地建构着社会结构的。因此,这就意味着,调解其实是不同社会主体在权力关系与社会结构的实践中所形成的一种超稳定结构,它的日常且微观的实践不仅提高了法体系对于社会问题的应对能力和敏感度,也带来其结构的灵活并扩充其制度的容纳。[1]26-30

由此可见,调解的制度及其实践,它并不是某一个或几个天才的创造,而是一种“历史的沉淀”,是长期以来社会大众、特别是纠纷的当事人以及调解人以他们的实际行动集体塑造并又在当下的行动中体现出来的。这样,为了更好地理解当事人的行动策略对于调解制度及其运作的可能意义,我们就必须在当事人的行动中、在事态(发展着的纠纷以及运动中的调解制度)的发展中去理解这些策略,而不是把它们作为一个孤立的行动或者知识背景;与此同时,为了生动展现调解制度在实践中所蕴含的行动逻辑,我们也还必须在关系变动不居的格局中、在权力和社会结构的生产性实践中去理解调解人的位置,理解他和事件中的行动者(也即当事人)一样有自己的行动策略并表现出实现策略的权力技术,而不是受制度严格“规训”的,不是“输入事实和法条,输出结果”的司法机器、“自动售货机”;更不是被动的听从于某一方利益的支配,“为谁说话”的“留声机”。

显然,这一立场和方法不仅能使我们洞察纠纷调处过程的细枝末梢,还能够摆脱现有分析的视野局限,进而拓宽了我们研究调解问题的思路、深化我们的问题意识。因为,一方面,与以往强调对于调解制度作静态意义上的社会功能分析、文化解释和权力技术分析不同,本文更为关注的是纠纷调解处理的动态情景,关注调解制度及其实践背后的种种细节和诸多偶然,尝试着把“调解”作为一个具体的、个别化的事件来研究而不是把它作为一个普适性的制度,进而力图通过“深描法”(thickly descriptive method)[2]来展示当事人在纠纷从发生到结束这一过程中所采取的各种“行动”,以及调解人针对这些行动所采取的相应的行为策略和权力技术,从而洞悉调解制度及其实践的具体行动逻辑。这样,与以往强调调解人/制度在纠纷处理过程中主导作用不同,本文的研究进路更愿意关注个体在具体争议中的实际行动选择,更强调调解实践中的各种不同行动方式的斗争、话语和策略的对抗以及资源与权力技术之间的相互争夺。换言之,面对调解的制度及其实践,我们更愿意将关注的视线投向纠纷处理过程中当事人与调解人的行动,努力深入到调解制度行动者的内心深处,了解他们在调解实践中的真实想法,并试图以他们的策略作为分析的切入点,进而尝试着回答:当事人与调解人在纠纷处理的过程中都采取了何种行动策略?他们又都获得了哪些正当性资源的支持?以及,当事人在案件社会结构的翻转过程中扮演了什么样的角色?他是如何推动案件结构的翻转的?并且,调解人又是如何在与当事人重重策略的对抗中、在规则力量的结构夹缝中“占得上风”,进而掌握住纠纷处理的主动权的?并且,最终的调解结果又是如何生产出来的?

“用事实说话”。本文的分析素材,来自617个案例以及一定数量的深度访谈;这些案例,主要来自《人民法院报》2007年1月1日至2015年9月30日的有关调解的全国各地的案例报道,并且这些案例报道都是有关于纠纷以及调解过程完整或相对完整的内容的。这些访谈资料,来自于笔者与纠纷双方当事人的交谈与回访以及和参与纠纷调处的调解人的深入交流。除此之外,在分析的过程中,笔者还参阅了一些法院汇编的有关诉讼调解方面的案例资料。例如,北京市朝阳区人民法院民一庭编辑的《诉讼调解实例与研究》(中国法制出版社2007年版)一书;等等。当然,即便有经验数据,也即便论证的推进足够小心,但仅仅依据经验数据而来的“归纳”还是会引发某些盲点。毕竟,这些经验材料都是未经样本的科学性筛选的。——这其实是小范围实证研究无法摆脱的困境,也固然是当下中国社会科学研究所无法逃脱的“宿命”。因此,这就需要我们对从有限的经验材料中所得出的结论保持警惕和反思。

二、当事人的准备、行动与策略

社会生活里纠纷是在所难免,但又并不是所有的纠纷都会闹到调解人那里或者闹到法庭上去。布莱克的研究表明,绝大多数遭受伤害经历(injurious experience)的人都并没有寻求外部救济措施的欲望,相反,他们首先倒是选择了忍让,特别是在对方比自己地位高的时候。在他看来,“忍受或许是对不法、不当、伤害或者其他违法行为最通常的反映。”[3]76但是,无论如何,还是会有纠纷需要第三方来解决的。

纠纷一产生,当事人就开始“行动”了。

首先是“理论”。一旦权益受到了侵害,受害人最常用的方式就是“声讨”;“声讨”也就是找侵害者讲道理,即“理论”;“理论”的目的很简单,就是要求对方向自己赔礼道歉或者赔偿损失。一般情况下,“理论”都能很好地化解掉矛盾。但也有事与愿违的时候;如果对方表示了不同的意见,并且拒绝道歉;甚至态度还很不好,那么矛盾就容易激化。

由此可见,“理论”能否起到预期的作用,完全取决于双方尤其是侵害者一方的态度。但又不仅仅是如此。换言之,一旦“理论”无效,当事人双方都不会“罢休”;他们都会向他人“投诉”,以获取他人的情感支持。比如,他们会在同自己关系好的人闲聊的时候讲出事情的原委,并指责对方“理亏”;也会连续几天在当事人双方共同生活的公共空间里向好事者高声诉说自己的遭遇,道明事情的原委,并指责对方,这看似说给询问者听,实际上是说给所有的人听的;还可能会直接去找对方的长辈或其他亲近的人交涉,表达自己的意见。这么做,其目的都是将双方的矛盾交给公共舆论去评判。因此,如果在这种“理论”行动以及公共舆论的共同压力下,对方能够站出来道歉并认错,那么矛盾也就就此打住了;但如果对方这个时候“跳将出来”并提出了质疑,甚至是“狡辩”,推卸责任,而且态度还非常恶劣,甚至反而指责受害人的诸多“不是”,那么这时,双方就很有可能会发生言语甚至暴力冲突;[1]162-169一旦真地动起手来,那么不仅纠纷会逐渐升级,而且矛盾也更加的激烈;这样来回几次,矛盾也就会越发的恶化;结果,当事人双方在情感上就对峙了起来,就无法自行消解了。

这样,一旦表面化的矛盾无法私了,就形成了纠纷。纠纷形成后,并不意味着“理”就完全不能“论”了,只是它不再单独起作用了;它的作用需要在第三方的参与下、需要在外在力量的推动下发挥出来,第三方就是纠纷的调解人。

其次便是“告”。“理论”没有结果,当事人就会积极地将纠纷告到调解人那里;当然,他们关心的是不要让对方“先发制人”、“恶人先告(了)状”,不能让调解人只听到对方的一面之词进而使得自己一开始就“短了三分理”,却并不关心自己所诉求的事实是否足以或适合发动纠纷处理的程序;他们往往认为“理”直气壮就可以了。同时,在“告”的时候,他们会继续向调解人诉说事情的原委并“理论”一番。当然,整个过程中,他们“理论”的主要还仍然是指向道德上的合理性;“理论”即为了“论理”。尽管有时候,他们会采取一些将自己的欲求“问题化”的技巧以影响调解人的判断,但是,这些做法又都是极为朴素的。“心知肚明的调解人一眼就能看出来”。

又不仅仅是“告”,为了申冤、喊冤,还为了“倾诉”。当然,根据倾诉的内容,又可分为“诉苦”,同时也包括“求情”。但无论如何,目的都只是一个,希望得到调解人的同情。

三是“找人”。俗话说,“官司一进门,双方都托人”。一旦发生纠纷并需要法律方面的服务,当事人首先想到的“并不是设立在乡镇或县城的法院、律师事务所这类抽象的法律服务机构,而是从自己的社会关系网中‘搜索出’或‘回想起’是否‘有人’在这类机构中工作;”[5]45有的时候,人还会找到自己亲属的关系网络中。一旦有熟识的人在这类机构工作,那么最通常的方法,就是让与调解人相熟悉的人帮忙,让他出面“打点打点”,给调解人“打招呼”。当然,这种打招呼,有让“帮忙”“的,但在很多时候其实并不是为了让调解人做出偏向于自己的纠纷处理方案,更为重要的,是为防止调解人偏向对方。这种期待很微妙。

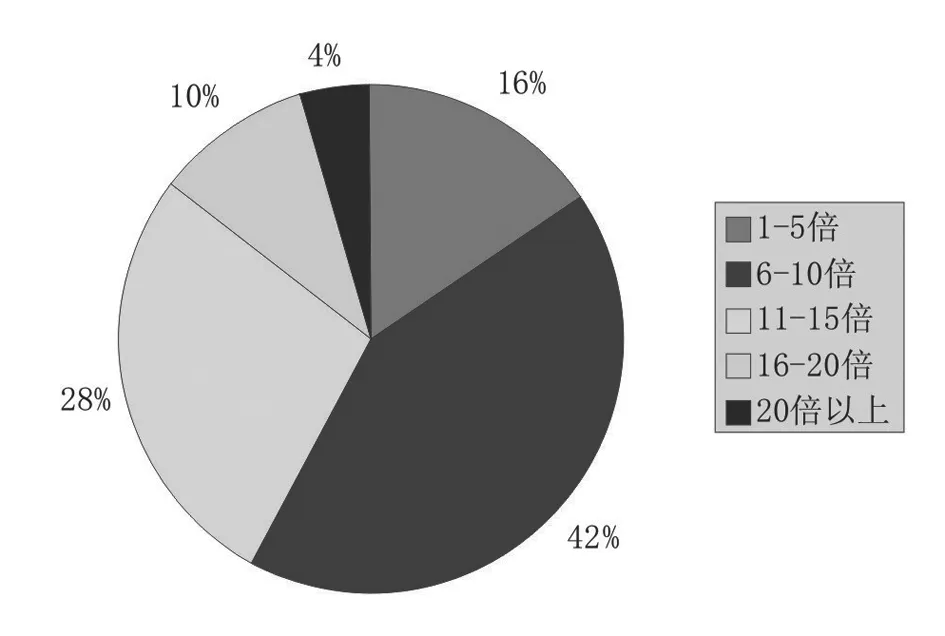

四是“要”。“漫天要价,坐等收钱”。权利受损害的一方,每一次请求赔偿的数额总是会夸大损失的情况,进而提出远远高于对方最终赔偿的额度。比如,以要价和最终所得到的赔偿数额来看,数据统计表明,最高的大约接近了30倍,最少的也超过了2倍。来看具体情况:

图1:

当然,尽管要价的数额,还要和损失的具体情况相联系起来;换言之,有的虽然倍数低,然而基数却很大,这样两者之间的差距也相当的大。但是,无论如何,从数据的统计上来看,当事人要的都比较“狠”。“要搞就搞大一点”,“不要白不要。”

不仅仅是要“钱”,还有可能会是要个“说法”;后者特别是一些性格“倔强”或者“固执”的当事人。他们会要求对方为过去或者在纠纷处理过程中的某个“伤”到了自己的行为向自己“道歉”;“低头认错”。通过打官司来“争口气”或“出一口气”的,不在少数。毕竟,“面子”问题是天大的问题。

五是“闹”。很多制度的参与者认为,只有把事情“闹大”了,“上头”才会重视,而且“大闹大好处,小闹小好处,不闹无好处”。因此,为了引起调解者或者“上级领导”的注意,也为了给对方施加压力,他们会采取各种方式的“闹”法。比如,扬言要在法院门口“自杀”等等;又比如,处于劣势的一方也往往会采取轻生、自尽的极端手段,给对方造成不利影响;或者“藉尸图赖”,当发生命案(无论是否轻生),死者的亲属会借此“兴讹敲诈”。[6]还比如,举报、“诬告”办案法官“受贿”。[7]10-12

除了话语策略之外,当事人还会积极行动起来;他们会“找人”,特别是当对方是有单位(如政府、医院、学校、公司等)的或者就是单位的时候,他们会喊人,邀集起来,集体出动,以便给对方施加压力;“人多势众”。为此,我们经常会看到,如果一个人在医院里意外“出了事”,其家属不管三七二十一,都会“呼啦啦”带上几十、甚至几百人,到医院门口示威。当然,就算是“闹”,一开始,并不是所有的当事人都去闹,首先出面的往往是一些“老幼病残孕妇”;实在不行了,男人们才会聚集起来,参与到其中。此外,如果喊不来人,他们甚至会花钱雇人来造势。如果这么“闹”还不行;那么他们就会用一切合法途径去讨个说法。上访也好,行政复议也好,打官司也好,都坚决抗争到底,直到他们的要求得到满足。

甚至是“胡搅蛮缠”。比如“颠倒黑白”、“混乱曲直”;不仅如此,还“不听劝”;又比如“捣乱”,只要调解人开口,他们就会强词夺理,不停的插话,让询问无法进行;还有耍“泼”,比如当面反悔并强行撕毁刚刚签订的调解书;更多时候是耍“无赖”;例如,许多欠贷者会认为,“欠共产党的钱,共产党不会将你往死里逼。”[8]146因而,当调解人要求他们还款的时候,他们往往会做一些过激的行为,要么警告不要把他“往死里逼”,不能“欺人太甚”;要么声称“没法活了”,扬言要自杀。这个时候,调解人对他们也是一点办法都没有。

实在没有办法了,就“不合作”。调解人员初次上门,经常会吃“闭门羹”;或者 “避而不见”。即使调解人见到了他们,一询问起来,不是装傻,“一问三不知”;就是不停的哭闹,或者“卧床绝食”;总之,他们是“铁了心了”,要“一条道走到黑”,打算和调解人一直这么耗下去。当然,这种无言的沉默,其实也是一种“反抗”;它不仅意在向另一方当事人宣誓“没有我的配合,你(受损害)的权利也实现不了”;或者“我不配合,谁拿我都没辙”;同时也意在提醒调解人,不要把自己当成“软柿子”,可以随便捏。

需要说明的是,这些话语策略和行动策略之间其实并没有一个严格意义上的“前后顺序”;例如,尽管有的时候,“理论”是为“告”而准备的;但在更多时候,“理论”与“告”却是同时进行的;两者之间并没有一个从一种状态转换到另一种状态的截然的界限区分。比如,找人理论时,因一句话不和,就可能会争吵甚至打架;那么一旦出现这种情况,调解人就会被叫过去帮助调解。与此同时,这些策略也不是孤立的被使用的,它们又往往都会是被综合起来使用的;“打组合拳”。当然,之所以这么做,目的其实就只有一个,他们要让“事态一直发展着”;只有这样,对于当事人而言才始终有机会,才方便争取更多的资源,进而掌握主动权,从而最终换得更多的利益。否则的话,一旦事情停下来了,那么就只好“听天由命”了。

这是其一。其二,其实,对于当事人而言,当其遭受他人的侵害时,依赖何种方式、采用何种策略,身体力行地推动着纠纷解决朝着有利于自己的方向发展,他本人拥有最终的选择权,并且无论如何,也都是情有可原的。与此同时,对于当事人来说,尽管纠纷请求处理以及整个的处理过程是他法律生活的主要部分,但同时也更是他日常生活的一个侧面,是他日常生活的延续;因此,他会将日常生活的逻辑带进法庭;这样,什么时候用什么手段,什么时候说什么话,很大程度上往往又都是由当事人的生活逻辑所决定的。

问题是,当事人这么“闹”,调解人会接受吗?

三、调解人的行为策略与权力技术

面对“告”上来的纠纷以及满腹牢骚、满脸委屈的当事人,调解人必须使出浑身之解数,采用各种方式和方法,及时地调处掉纠纷;否则的话,“问题现在不解决,拖到严重了,到那时,上面追究下来,不仅还是由你我来处理,但是性质也不一样了。”当然,具体如何来“调”,各有各的习惯,也各有各的高招。一般说来,主要包括以下几个方面:

一是“说”。

首先是要听“说”。调解人会把当事人召集来,确定一个大概的主题,并努力激发当事人的表述热情,让当事人把心里的怨气和苦水都倒出来,“放开来讲”;并且,在当事人“诉苦”的时候,调解人一般都会耐心地听当事人讲完事情的“来龙去脉”,只是为了必要的“引导”,才会不时地插上一两句话。实际上,就听“说”而言,最主要是让双方当事人尽可能地说出自己内心的真实想法,以及是要他们把可以接受的条件说出来;“让当事人不受拘束的提出要求并阐明理由”。因此,在听“说”之间,一来可以了解争议的焦点;二来还可以了解双方的价码或者心理底线。这些都能够为接下来的“说和”工作做铺垫的。

当然,不仅要听当事人说,还要自己说。要注意说话的方式,比如在说话的态度上,必须要有耐心,要充分注意细节;比如在说话的策略上,要尽可能提请他们“将心比心”,要想方设法开导他们,并促成他们完成在道德上的自我反省,从而尝试着请他们看在自己的面子上能否“让一点”。因此,尽管是在“说他们”,但是调解者不会贸然说出任何一方的是与非的。因为这样会给当事人以错觉,认为调解人“偏心”,从而不利于调解结果的顺利形成。此外,还要充分利用起各种可以说话的资源,以实现说理效果的最大化。比如,调解者也往往会“托人上门捎话”。特别是在当事人双方因“你外头有人我外头也有人”最后造成“你不让,我也不让”的僵局的时候,那么,面对当事人的“说情人”对他的影响,调解人会聪明的将自己的意见和道理通过说情人转达给纠纷的当事人,进而摆脱说情人对自己的影响;还可以劝说、让当事人卖面子给说情人,以促使调解活动得以顺利进行。由此可见,这里的“说”,不仅仅只是“说服”,“作思想工作”,当“和事佬”;还包括说“狠话”。特别是对于蛮横的个人、不讲道理的个人,调解人的态度和行动逻辑是不必屈服。当然,尽管对当事人,调解人会采取“吓唬”的策略,但这其实并不是一个好的选择;因为,一旦当事人不服气,犟起来;那么调解人也无可奈何了。“民不畏死,奈何以死惧之”说得就是这个道理。所以,如何把吓唬策略保持在“吓唬”、而不形成实质对抗的范围内,使调解人策略中较难把握的一点,构成了“强者的苦衷和弱点。”[9]476

二是“拖”。

如果尝试着说了几次都没有办法说服,或者经过一番“交涉”无效后,那么纠纷的处理就必须得“拖一拖”;特别是面对“急吼吼”的当事人,面对“必须马上处理,不处理就不走了”的过分要求,调解人必须冷静,“别人着急得事情他不能着急。”

其实,“拖”,一方面可以和缓当事人之间的情绪对抗,让当事人在时间的流逝中冷静下来,仔细的思考。当然,这里的思考,不仅仅是让当事人静下心来思考事情的前因后果,自己的做法是否妥切等等;同时也给当事人以时间让其思考具体的应对策略:是去找人,还是其他?就前者而言,一位调解人就曾直白的说:“农村的事情怕拖。”言外之意,时间拖久了,纠纷自然也就有办法解决了。除此之外,一直拖着,也无疑会让当事人切身感受到纠纷处理过程对于时间和精力的消耗。换言之,尽管当事人、特别是权利受损害的一方每次请求赔偿的数额其实总是会远远高于对方最终赔偿的额度,但是无论如何,他同时也承担很大的风险——万一纠纷的处理结果不利于他,怎么办?并且在纠纷处理的过程中,当事人又都承受着昂贵的机会成本。这种机会成本来自于当事人因把时间花在纠纷的处理上进而丧失了的其可能花在其他事情上的收入。就后者而言,拖着不办无疑会给当事人更多地时间去“活动”;但即便如此,这也有好处。换言之,一旦当事人社会关系网络中的“人”和“事”都参与进来之后,那么无论最后的结果如何,他也都只能“心服口服”的。“谋事在人,成事在天。”毕竟,都已经尽力了。当然,有的时候也会适得其反:拖着不办,会让一方当事人怀疑调解人是否已被另一方当事人给“收买”了,拖着不办是在故意刁难自己。这样,如果最后的结果能让他满意,那到还好;如果不满意,那么,他会更加“确信”调解人是被对方收买了;进而把这种猜测或怀疑当成一种事实,支持着自己不断地上告。

时间既容易让人沉寂,也可以让人们期盼并等待新一轮竞争(也即资源争夺的)的开始。因此,在纠纷的处理上,时间是一个非常重要的因素。调解人一定要学会把握时机、掌握火候;否则的话,错过调解的最佳时机,工作就不好做了。当然,具体什么时候时机成熟了、或者什么时候火候到了,尽管不是“稍纵即逝”,但这些都是一种不可言说“感觉”;一种平时工作经验的积累。

其实,“拖”不仅可以给当事人以时间,同样也可以给调解人赢得空间。有些问题的解决需要在时间中寻找机会的,甚至是需要在时间的流逝中被淡忘进而消蚀掉的。换言之,一方面,调解人需要时间,“深入群众”来了解纠纷的事实,而不能仅仅凭当事人双方的一面之词来下判断;另一方面,调解人也需要时间来思量对策,力争一次性解决。当然,拖,对于调解人而言,有的时候也有其客观的原因:一方面,由于当事人双方都会托关系找人,因而纠纷调解的时间就会拖得很长;另一方面,调解人需要时间去权衡关系,也需要时间去做“关系人”的工作。

当然,纠纷的处理也并不是一味的“拖”;相反,如果事情紧急,那么“半分钟都不能耽搁”;必须马上处理,否则事态就会恶化;就会溢出调解人的控制范围,到那个时候,调解人也无能为力了。

三是“撮”。

经过说和,如果双方都有意向,调解人会在合适的时候组织双方当事人见面。

所有的人都到场了,调解人需要作的,一是继续说和,二就是“看准时机,出方案”。但是,撮合的过程无疑会是冗长的,甚至还很喧哗;当事人之间的合意常常并不容易达成,他们不仅会转换争议的焦点,目的是为了推卸责任;而且双方当事人在一起,相互之间的驳杂叙述也时时会被争执打断并夹杂着当事人相互之间愤怒的指责。调解人对这种局面必须“处事不惊”,但必要的时候还是要出来维持一下秩序;甚至支开一方当事人,让他先到外面走走、“透透气”。然而,一旦时机成熟了,调解人就要马上说话:一方面,摆出事实,摆明当事人双方各自的难处;另一方面,说出自己的想法;必要的时候,也会摆明自己的难处;“我也很同情你们,可是政策不允许,实在没有办法通融”;并且,或者让他们看在自己的面子上都各自让一步;“退一步海阔天空,让三分心平气和”;或者劝一方让步并劝另一方接受这种让步;目的就是让当事人“知趣”而退。实在不行,就让他们明白政策的空间,明确告诉他们前方是“死胡同”,纠纷只能到此为止,不结也得结了;即使你不接受这样的调解,我也会这样判决;从而让当事人知难而退。

当然,调解人应对调解活动的具体的行动策略和权力技术无疑是非常丰富的,还远远不只是这些。但就所描述的这些,从中也可以看出,面对不同的当事人,调解人其实都有他们自己的“高招”的。这里面,既包括一些经常用到的权力技术,诸如运用“依法调解”、“维护社会主义道德风尚”、“为人处事都要讲个道理人情,做人做事都要留有余地”等话语,或者动用法律的权威以及政法意识形态、甚至是风俗/习惯、乃至情理/道德的资本来“做工作”;也包括一些运用一些非常规的方式方法,比如把纠纷“拖一拖,摆一摆,放一放”,再比如,说些必要的“狠话”。还比如,面对不讲道理的个人,调解人的强硬态度和不必屈服的行动逻辑。

那么,问题是,为什么这么做就行得通呢?

的确,对于当事人而言,除非不想安心于生产生活的,那么到了调解人那里、特别是到了法官那里,他们心理其实也非常的清楚,纠纷只能到此为止,不结也得结;再闹下去,就不好收场了。当然,尽管这个时候,当事人内心里的“坚持”多少已经开始动摇了,但是,调解人还得给他们找一个台阶下。这个台阶有的时候是明显的,更多的时候却只能是为各自的当事人所“心领神会”的。因此,无论纠纷的当事人怎么闹、怎么“胡搅蛮缠”,也不论解决纠纷的制度空间多么的狭小,调解人都会努力在纠纷调解的过程中寻找到纠纷解决的最终突破口,进而将其“放大”,把当事人双方都放进去,从而为纠纷的最终解决找到出路。这样,尽管在很多时候,特别是在撮合双方当事人的时候,表面上看来,调解人似乎都是在为当事人说话;都是站在当事人的立场上,设身处地的为当事人考虑,“想群众之所想,急群众之所急”;但其实,主要的并不是调解人为谁说话,而是在错综复杂的权力之网中,那些“话”在调解人这里找到了它的表达。

当然,如果这些策略都不奏效,如果当事人硬要通过法律程序来解决,那么调解人也无济于事;毕竟,公民通过诉讼途径解决纠纷在现代法上获得了高度的合法性。因此,正是在调解人的行为策略以及权力技术里,我们既看到当事人各种行动策略的有效性和限度,同时也看到了调解制度的限度;——并不是什么纠纷都调解得下来的。

四、“话语策略”与“权力技术”行使的社会逻辑

的确,无论是纠纷“当事人”与“调解者”之间的“斗智斗勇”,还是他们各自的行动之所以有效,这其实都与整体意义上的、当下转型中国社会里人的行为方式与生活态度息息相关。

以往有关调解的研究最后都会强调,纠纷之所以能够调处掉,最为根本的,还是当事人双方之间都能够作出一定的让步。“退一步海阔天空”,只有各退一步,才能让胶着的纠纷缓和下来,才能让尖锐对立的情绪以及对抗的利益松懈下来,进而为各项“策略”的运行以及“权力-技术”发挥作用提供必要的空间。与此同时,以往的研究还认为,当事人双方之间之所以会相互让步,很大程度上又是基于一种互惠的本土资源。换言之,基于“互惠”之上的“互让”,在很多时候,往往决定着纠纷是否能够被顺利地调处。

必须承认,“互让”是纠纷能否调处得掉的关键;相反,如果双方当事人都僵持着,“互不退让”,那么再高明的调解人也是无能为力的。——事实上,这类纠纷即便进入司法程序,最后的效果也不是很好。但即便如此,我们还是必须承认,在当下社会主体对个人利益追求日益重视的环境中,“互让”其实也就意味着当事人双方都要放弃掉一部分的利益或者权利。当然,尽管是否放弃以及放弃多少“权利”这在一定程度上都只是与个人的选择有关;并且,制度的微观运行实际上对这种个人的选择又是无法真正干预。然而,制度的宏观运行却必须要考量这种“互让”必须具备的前提条件;也即为什么要“让”?以及更为重要的,为什么会“让”?因为这种朝向社会的心理基础和行动逻辑将在本质上决定调解制度实践的真正命运。

我们要意识到,这一行为选择的背后很大程度上无疑反映出人们日常行为方式上的普遍“短期性”。换言之,由于对一部分权利还无法形成足够合理的预期,并且一旦当这部分无法形成预期的权利还可能会影响到当下的这部分权益的实现的时候,那么当事人肯定不愿意冒风险“赌一把”,不愿意为权利而较真;——选择后者,结果反而可能会是“人才两空。”以道德之长掩盖司法组织技术(司法制度无法让人建立起有利可图的、稳定预期)和行为方式(人们普遍的短期行为)之短,“互惠互让”恰恰正符合了这一逻辑。这样,尽管为人处事的确需要保持一定程度的克制和忍耐,但是纠纷之所以都具有可调性以及纠纷调解过程中的这种表面上的交流、协商和互惠中实际上恰恰隐含了一种普遍的生活态度:在权利面前轻易的妥协与放弃;“逆来顺受”。当下社会里的大多数人还不会“为权利而斗争”;不会对制度提“硬要求”,不会以挑剔而认真的眼光来审视制度,不会找制度的“茬”;不会“该出手时就出手”。不仅不会,恰恰相反,后者往往被看成是“死心眼”,是为人处事不“圆滑”、不会“灵活变通”的表现。因此,这种行为选择又不仅仅是个人之间的,而是社会的、国家的。

更进一步,改革开放三十年来,特别是近些年来整个中国社会制度逐步转型,社会结构出现松动。这种转变所带来的城-乡二元对立的社会格局以及在这种对立局面下所出现的传统的熟人社会之内的信任早已残缺不全,而父爱式的社会主义国家权力的卵巢之下的稳定生活又已几乎成为历史的记忆。同时,在人际互动关系中固有的伦理规范经过革命大潮和商业大潮的先后冲刷之后所剩无几,而以法治秩序为凭借的安全感却尚未成型,[10]61为了基本的社会驱动,似乎只是在一夜之间,人们就被抛掷到了一个急功近利、喧哗浮躁的时代,人变得越来越现实,人的目光也变得越来越短浅,他们“只顾眼前利益”;不太关心“未来利益、长远利益”。对于他们而言,只有“拿到手的才是最实惠的”;而对于未来的、那些可能的利益,他们并没有足够的耐心去等待。因此,对于那部分可能的利益,有则更好,没有也无所谓。这样,我们看到,在调解过程中,只要有实惠或者好处,很多当事人很快就会放弃掉自己曾经坚持的“权利”或者底线,放弃掉“剩下的那一部分权利”,——因为这部分权利在他们看来无异于是“空头支票”;进而做出一定程度上的让步,而这种让步,显然就为调解人的权力技术的实施让出了空间。因而,调解人也就能够因此顺利地说服另一方当事人。否则的话,如果双方当事人都较真起来,都不肯做出丝毫让步,那么再由能耐的调解人也是“无计可施”、没有任何办法的。

可见,近些年来,“案多人少”的现实压力使得法院不得不寻求纠纷处理的分流机制或者先期化解纠纷,避免纠纷大量进入法院的拦阻机制,因而调解制度逐渐“复兴”。然而,重启后的制度运行效果究竟如何?这虽然有待继续观察,但制度运行的主体结构及其力量对抗则是制约制度运行效果的基础。而这其实意味着,调解制度的未来命运事实上却又并不在于调解制度本身,而在于中国社会结构的未来发展走向,以及这种发展所塑造起来的未来中国人民的“精神面貌”。——还是那句话,与你和我一样,调解的制度及其实践,也是深深地嵌入这个世界中的。

[1]田总成明.现代社会与审判[M]. 郝振江,译.北京:北京大学出版社,2016.

[2]Clifford Geertz.The Interpretation of Cultures[J].Selected Essays,1973.

[3]Sociological Justice[M].New York:Oxford University,1989.

[4] 陈柏峰,董磊明.家禽家畜侵害庄稼之争议解决的实证研究[A].纠纷解决与和谐社会(第一辑)[C].北京:法律出版社,2006:112.

[5]赵旭东.纠纷解决与法律知识[A].中国研究(春季卷) [C].北京:社会科学文献出版社,2005:44-59.

[6]徐忠明.案例、故事与明清时期的司法文化[M].北京:法律出版社,2006.

[7]吕忠梅.法官路上的见闻[A].法眼观庭[C].北京:北京大学出版社,2006:75.

[8]陈柏峰.调解、实践与经验研究——对调解研究的一个述评[A].清华法律评论[C] .北京:清华大学出版社,2007:135.

[9]赵晓力.关系/事件、行动策略和法律的叙事——对一起'依法收贷案'的分析[A].调解、法制与现代性:中国调解制度研究[C] .北京:中国法制出版社,2001:173-175.

[10]季卫东.结构的组合最优化——探索中国法与社会发展的新思路[A].国家、市场、社会:当代中国的法律与发展[C] .北京:中国政法大学出版社,2006:121.

责任编辑:林 衍

Behavior and Discourse Strategies and Power Technology-Mediation System in Transitional China

Xu Jing

(Dept. of Police Administration, Nanjing Forest Police College, Nanjing 210023, China)

As a judicial system, mediation is the product of transitional society and is also an integral part of social structure. Meanwhile, as a kind of behavior and practice of power technology, mediation is part of the behavior strategies of the person concerned and the mediator and is a mixed product of behavior strategies and discourse strategies used by the different persons concerned and mediators. Therefore, the mediation system and its operation shall pay more attention to the role of the person concerned. Only in this way can the various kinds of behaviors of the persons concerned and their discourse strategies be attached great importance in response to the behavior strategies and power technology adopted by the judges. The persons concerned are of great significance in the operation of mediation system. As a result, the major factors and power affecting the development of mediation system in China can be found.

mediation; behavior; discourse strategies; power technology; case structure

2017-02-28

徐静(1979-),女,江苏南京人,南京森林警察学院警务管理系副教授,从事警务管理研究。

D925.114

A

1009-3745(2017)02-0042-08