中原地区民间斜裁肚兜的结构与工艺

2017-09-11陈晓鹏刘慧芳

陈晓鹏, 刘慧芳

(中原工学院 服装学院,郑州 451191)

研究与技术

中原地区民间斜裁肚兜的结构与工艺

陈晓鹏, 刘慧芳

(中原工学院 服装学院,郑州 451191)

肚兜是中国传统内衣文化最具代表性的载体,为了更好地保存和展示中国服饰文化的技术内容,文章采用了实物分析的方法,从造型、色彩、材质等对所收藏的中原地区民间肚兜进行了介绍。通过数据采集和裁片描绘,从技术角度对斜裁肚兜藏品进行深入分析,总结了相关的尺寸数据、穿着效果、局部设计的方法。通过对其缝制工艺、装饰工艺和辅助工艺的解析,提出肚兜在制作方面具有合理简化、讲求实际的特点,在装饰方面具有理性、适度、与功能相结合的价值取向,体现了质朴、务实的设计思维。

肚兜;传统服饰;内衣文化;服装结构;装饰工艺

肚兜是具有一定典型性的传统服饰,目前,肚兜方面的研究大多围绕文化蕴涵、审美趣味等展开,现有的一些研究对内衣的色彩、质地、图案及寓意、刺绣针法等进行了分析,尤其是对于肚兜的定义、功能和文化蕴意、情感表达等进行了深入解析[1-3]。针对肚兜这种在中国服饰文化中具有特殊性的服装,从技术角度展开的研究非常珍贵,已有的一些研究成果集中在缝纫手工艺和装饰手法等[4]。例如《近代民间肚兜形制及其手工修复针法》对肚兜的形制和手工修复针法进行了探讨,并在研究基础上进行了破损肚兜修复的尝试[5]。对肚兜相关的结构和裁剪则相对困难,由于传统服装的裁剪和制作以工匠手口相传进行传承,相关文献更加稀少。而目前传统服装的制作人越来越少,传统结构技艺几近失传,对传统服装结构规律的研究迫在眉睫[6-7]。

本文以中原工学院中原服饰文化与艺术设计中心在中原地区收藏的12件近代传统肚兜实物为依据,结合已有研究文献和其他馆藏实物的介绍,从技术角度对传统肚兜实物进行分析,探讨其结构与工艺。通过对传统肚兜的造型、结构、材质和工艺手法分析,探讨其技术实现的方法和规律,文中所有服装和局部图片均拍自本中心的藏品。

1 传统肚兜的溯源和实物藏品介绍

1.1 肚兜的溯源和形制

中国商周时期出现了“心衣”用以遮掩上身隐私部位;自秦汉起以“汗衣”作为内衣,主要用于受汗和遮羞。之后随着内衣的发展和演变,出现了汉朝的“抱腹”、隋唐的“诃子”、宋代的“抹胸”和“裹肚”;到了明朝,内衣“主腰”具有了收腰功能;发展到清代,作为内衣的肚兜装饰精美,成为兼具功能和审美需求的基本日常内衣[8]。

肚兜的雏形被认为是隋唐的“诃子”,这种内衣有前片无后片,遮住胸部和肚腹。在此之后上身内衣的基本形制没有大的变化[9],虽然在造型和装饰上不断丰富,但肚兜的整体结构仍是在前面遮挡胸腹,背后是空的。平面的结构能够通过系带符合人体的穿着,但是并不十分吻合人体,也没有现代内衣的矫形功能。

《辞海》解释“肚兜”为“掩胸之衣”,是最贴体的上身衣物。作为“胸间小衣”(徐珂《清稗类钞·服饰类》)“以方尺之布为之,紧束前胸,以防风之内侵者”,说明肚兜有约束胸部、围护防寒的作用,是传统服装中男、女、儿童普遍采用的基本品种。在劳作中或者炎热的天气,肚兜可以作为男子赤膊的遮挡物;女性常常需要以肚兜隐藏胸部形体的表现,使其成为性感的象征物,有些地方有肚兜定情的民俗[10];儿童肚兜在注重功能的同时,还具有趋吉避凶的庇护含义。不同人群、不同地域、不同作用的肚兜,其材料、造型和装饰也多有不同。张娅雯等[11]对江南大学民间服饰传习馆馆藏的近百件肚兜实物进行研究,发现在形制方面最常见是五角的,即将正方形布料旋转成斜裁的菱形,修去一角作为领窝,在颈部和腰部系绳穿着的肚兜。

肚兜记载着千百年来中国人们的生活智慧,从肚兜的一丝一缕中,能够读出中国传统设计精简、务实的造物理念。

1.2 藏品实物研究的基本情况

1.2.1 造 型

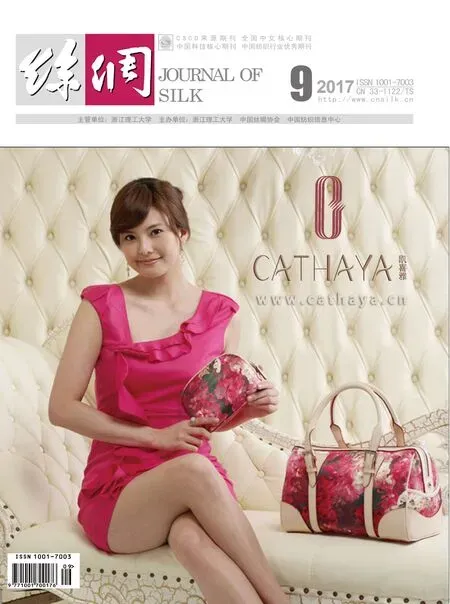

从造型来看,中原地区民间肚兜可以分为两大类:一类是斜裁的菱形或者方形,经过少许裁剪变化形成,如图1所示。这种肚兜的上角通常裁掉形成领线,下角保留或者裁去角部形成圆弧形底摆,两侧的角部安装系带。这类肚兜结构巧妙,缝制方便,轻巧耐用,最为常见。

图1 菱形设计肚兜Fig.1 Diamond-shape bellyband

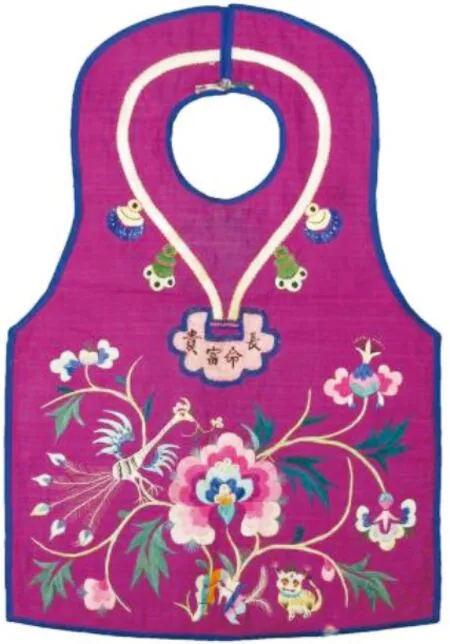

另一类是外轮廓有造型设计的肚兜,例如图2的肚兜,外形似锁,在领窝一周绣有长命锁图案和“长命富贵”文字做装饰,以此表达对平安的祈愿。这类肚兜一般以吉祥寓意为主题,常用的造型有如意形、元宝形等。花式造型的肚兜是传统马甲结构的简化版,前后不裁开,前袖窿初具形态,后背部分略去。这类肚兜的结构和缝制相对复杂,藏品数量较少。

图2 造型设计肚兜Fig.2 Stylist design bellyband

1.2.2 色 彩

从现有肚兜藏品的色彩主调上看,一类是色彩鲜艳明快的,如大红色、宝蓝色等;一类是色彩略微柔和的,如粉蓝、粉绿、果绿色、牙白色等。两种色调的肚兜数量相同。

从色彩的搭配方法上看,可以分为素色肚兜和拼色肚兜两种。素色肚兜只使用一种面料颜色,加以彩色刺绣做装饰,目前藏品中这种肚兜比较少,仅有2件。拼色肚兜在主面料上使用其他面料做装饰,配色布多贴缝于肚兜领窝和腰部两角处,通常使用黑色、深蓝色等暗色做配色,与面料形成鲜明对比,在起到加固作用的同时有一定的装饰性。

1.2.3 材 质

肚兜的面料大多为桑蚕丝材质,少量由棉布制成,个别比较特殊,例如藏品中有以单层织锦制作而成,无刺绣,只在领口和左右两角处贴缝做加固和装饰。

由于肚兜在穿着时,里布直接接触到皮肤,所以里料大多采用棉布,也有由丝绸制成的。里子一方面是保证贴身穿着时的舒适性,另一方面起加固作用,使肚兜耐磨耐洗,并能够起到覆盖刺绣背面线迹的作用,减少对绣花线的磨损和钩挂,使肚兜更加完整、美观。

目前发现的衬料主要用在刺绣局部的背面,以使刺绣更容易进行且线迹平整,同时减少了肚兜经穿着和水洗引起的起皱、拉伸和变形等。一般情况衬料略大于刺绣图案面积。在现有藏品中,大多数肚兜都有衬料,个别肚兜在刺绣时使用花绷来代替衬料起定型作用,与垫有衬料的刺绣图案相比无衬料的刺绣图案较疏散,分布均匀,花型较简单。

衬布用于刺绣图案的背面,绣完后衬布直接保留。布衬硬挺、厚实,在使用前涂浆加厚,或者在使用时用面浆胶水黏附在面料背面上使位置固定。

2 斜裁肚兜的结构

2.1 主体尺寸

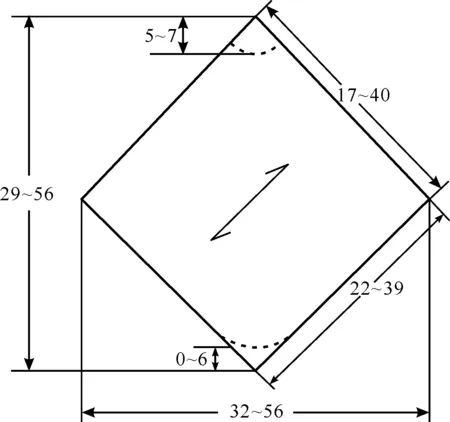

斜裁肚兜通常为菱形或者由正方形衣片旋转45°形成,肚兜实物的衣片边长范围在17~40 cm。由于肚兜常由余料制成,为了充分利用材料,个别肚兜的造型为边长略不相等的矩形。

肚兜的上角通常裁掉形成领线,下挖的量为5~7 cm,形成的领窝为直线或略凹的弧形。

肚兜的下角通常裁去一部分形成圆角,或者裁掉较多的量,使下摆整体呈弧形;也有个别肚兜将直角保留下来,下面呈倒三角形,如图3所示。

图3 结构示意Fig.3 Structure diagram

这种肚兜裁剪省料,使用时采用斜丝纱向,增加了变形适体性,便于穿戴。在测量实物时发现,由于穿着的系结、拉扯和清洗,肚兜结构会有一定程度的变形。

肚兜的里布尺寸与面料相等,也同样采用斜丝纱向,由此保持与面料的吻合,具有一致的变形性能。

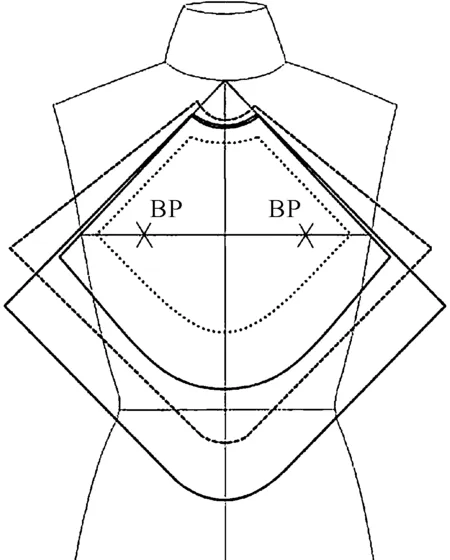

2.2 穿着效果

所分析的肚兜实物在穿着状态下,纵向长度(颈窝中点至底边低点)范围为24~47 cm。由标准体尺寸推算(160/84A),人体前中颈窝点至腰围长33~34 cm(前腰节长~前领深),前中颈窝点至胸高点18~19 cm(胸高~前领深)。也就是说肚兜着装时基本分为两种状态,一种是短小型的,主要覆盖胸部;另一种稍长,束于胸腰之间,长及腹部,如图4所示。

图4 人台着装示意Fig.4 Diagram of bellyband over mannequin

实物肚兜的横向两端间距为32~56 cm,由连接在两端部的系带调节束身的尺寸。

2.3 系带结构

藏品中的系带有两种情况:一种是在领窝处的两角和腰部两角都缀有带子(或线绳),穿着时领窝处的带子环绕颈间,左右两条带子系结于身后;另外一种用布条或棉线制成2~4 cm的扣环缀于肚兜上角和腰部两端,然后以窄布带或金属链与扣环相连形成束带。

馆藏肚兜中还有一件肚兜同时用银链(颈部)和布条(腰部)的情况,兼顾了美观、富贵和舒适等要求。系带材质一般由衣料相同的丝绸面料制成,个别采用异色搭配的棉布或线绳。缝制而成的系带一般为简单的直条;个别为尺寸由宽渐窄的结构,优化了系带的受力。腰部的系带长度一般留有较多余量,方便系结。

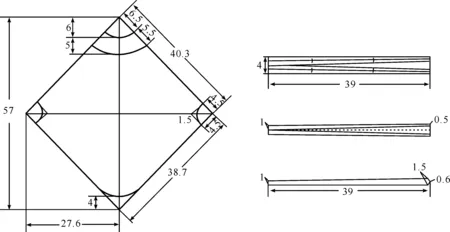

以中原服饰文化与艺术设计中心馆藏D001绿色织锦绣花肚兜为例,其款式如图5所示。长4.3 cm的扣眼固定在肚兜颈窝两角;左右两边为丝质系带,宽约1.5 cm,尾部逐渐收窄至1 cm。其制法是将长40 cm、宽4 cm的面料先左右两边向内翻折,再将左右两边对折,从外边缝合,其主体结构和系带裁剪方法,如图6所示。

图5 绿色织锦绣花肚兜及款式Fig.5 Green brocade embroidered bellyband and it’s style

图6 绿色织锦绣花肚兜结构Fig.6 Structure of green brocade embroidered bellyband

2.4 口袋结构

由于肚兜是贴身穿着的衣物,通常需要放置的物品是小而轻的珍贵物品。例如藏品D007红色绸地彩绣肚兜在右上边缘设置了借缝袋,面布与里布的缝合处有14 cm的兜口。兜口部位的里布向内翻折后配上与里布一样的布条做贴边,面布向内翻折配上同样大小的贴边,形成了方便又实用的隐形口袋。

将袋口与衣身上的装饰图形相结合是比较有代表性的口袋设计方法。例如藏品D010紫红绸地彩绣肚兜,其口袋为弯弧形挖袋,位于肚兜的正中间,兜口宽约8 cm,两端向上弯翘,兜口四周有元宝纹的黑色面料做贴饰,左右两角用布质立体花朵做加固和装饰,兜口以蓝色包边做净,展现了高超的手工技艺和追求美好的生活趣味(图7)。

图7 紫红彩绣肚兜及口袋细节Fig.7 Fuchsia bellyband with embroidery and pocket details

3 工艺手法

肚兜与袄、衫等外衣相比结构简单、面积小,用于内穿,其缝制和装饰工艺相对简单。

3.1 简化和辅助工艺

根据现有的实物分析,斜裁肚兜是由手针缝纫而成,制作工艺简单,便于手工操作,但是为了方便制作和确保效果,会采用一些方法进行辅助加工,例如在刺绣部位的背面粘贴浆过的衬布,起到保型、易于缝纫的作用。

斜裁肚兜作为简便的内衣,其缝制工艺有许多的简化。例如,口袋的作法通常会采用简做工艺,借缝袋的袋口不用嵌条,并且常省掉袋布,以面料和里料作为袋体。

肚兜的整体缝合通常采用最简单的翻膛工艺,将面、里的正面相对缝合,留有翻口,将肚兜翻正后整理边缘,再将翻口暗撬缝合。

由于斜裁肚兜的边缘为经、纬纱线方向,容易折边加工,所以,整体缝合也常采用扣边明压的工艺,即将里、面两层的边缘折净对齐,沿边缘明线缝合。

3.2 装饰的理性与适度

从藏品的情况看,斜裁肚兜中常用的装饰手法有刺绣、绗缝、贴布、镶边等四种,这些方法也是传统服饰中最重要的装饰手法。

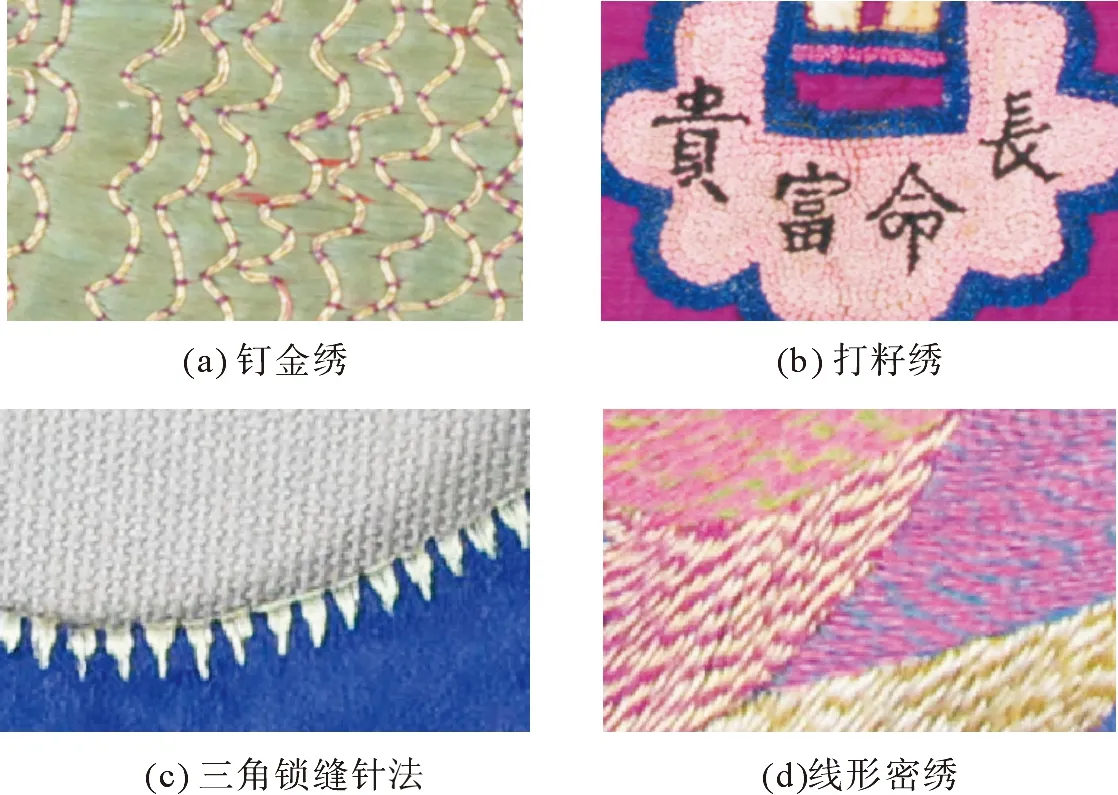

斜裁肚兜的刺绣通常根据菱形的廓形进行图案的布局,刺绣的面积通常较小,以线条舒朗的点缀式花型为主,风格质朴清新。祈福是中国民间刺绣文化的主要内容,在内衣肚兜中的刺绣以吉祥纹样和花卉为主题[12],并配合抽象几何图案作为辅助装饰,使刺绣图案更加丰富。这种具有纳吉观念意义的装饰采用了精致又节制的工艺,具有理性、适度的特点,刺绣针法相对比较简单,常用的有钉金绣、打籽绣、三角锁缝针法、线形密绣等(图8)。

图8 肚兜中常用的装饰针法Fig.8 Commonly-used decoration stitches of the bellyband

3.3 装饰与功能相结合

由于斜裁肚兜的斜丝结构和系结方式,肚兜边角处极易变形和脱丝,因此在肚兜的领口和左右两角处常以贴布加固边角,同时也起到分割造型、色彩搭配的作用。

明线绗缝在缝制肚兜中很常用,经常出现在拼布的边缘处,颜色一般与拼布形成对比,突出线迹的效果,如图9所示。这种绗缝针脚非常细密,是精心制作的重要体现。常常两排平行出现,一排细密均匀排列在外缘,是均匀的密缝线迹,另一排是间断式的线迹,每组2~3针,每组之间的间隔稍大。外侧的均匀密缝用于缝纫贴布边缘,内侧间断式的线迹用于压住内部的缝份。两种针法组合运用,既起到加固、防止变形的作用,使布面更加平整,不易脱丝,也有装饰美化、强调边缘轮廓的作用。

图9 明线绗缝装饰Fig.9 Running stitch for top decoration

镶边是传统服装中最具特色的装饰手法,在斜裁肚兜中,常用布条或绦子作镶边。绦子是用丝线编织成的圆形或扁平的带子,一般1~3 cm宽,通常带有简单的植物花卉纹样或几何编织图案。绦子或镶边一般被置于两种面料拼贴的边缘处,起到过渡和修饰作用,强化边缘轮廓、掩藏缝纫的线迹。这些细节的制作工艺体现了装饰和功能的巧妙结合,是民间传统设计智慧的体现。

4 结 语

肚兜是传统服饰文化的重要组成部分,斜裁肚兜因其尺寸较小和日常贴身内穿,其结构和工艺在保留传统服饰规则的基础上更为简化,体现了质朴、务实的设计思维。通过对中原地区收藏的传统肚兜的技术分析,其结构和工艺所蕴含的内容能够使人们更好地理解中国传统造物观念和方法,为当代设计提供启发和素材。

[1]潘健华.云缕心衣:中国古代内衣文化[M].上海:上海古籍出版社,2005:7. PAN Jianhua. The Civilization of Chinese Underwear in Ancient Times[M]. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House,2005:7.

[2]訾韦力,周毅灵.民间服饰:肚兜图案的文化语言研究[J].中国服装,2015(23):151-153. ZI Weili, ZHOU Yiling. On the cultural language of patterns in traditional Chinese belly-bands[J]. China Garment,2015(23):151-153.

[3]许平山,史安华,宿伟.传统民俗文化在近代肚兜上的表达[J].戏剧之家,2015(22):146-147. XU Pingshan, SHI Anhua, SU Wei. Expression of traditional folk culture in the modern bellybands[J]. Home Drama,2015(22):146-147.

[4]黎蓉.中国传统内衣:肚兜艺术传承与创新[J].武汉科技学院学报,2007,20(1):44-47. LI Rong. Research on creative design of dudou art in modern fashion trend[J]. Journal of Wuhan University of Science and Engineering,2007,20(1):44-47.

[5]许平山,张竞琼,曾宪峰,等.近代民间肚兜形制及其手工修复针法[J].纺织学报,2016,37(3):132-137. XU Pingshan, ZHANG Jingqiong, ZENG Xianfeng, et al. Modern folk bellyband shape and manual repairing stitch[J]. Journal of Textile Research,2016,37(3):132-137.

[6]龙垠骧.探析肚兜的设计元素与特点[J].现代装饰(理论),2015(2):89-90. LONG Yinxiang. Analysis on design elements and characteristic of bellyband[J]. Modern Decoration (Theory),2015(2):89-90.

[7]曹佳想,李华麒.解读中国传统服装的平面结构[J].国际纺织导报,2015(4):71-74. CAO Jiaxiang, LI Huaqi. Analysis on planar structure of traditional Chinese costume[J]. Melliand China,2015(4):71-74.

[8]潘健华.中华内衣辨析[J].戏剧艺术,2003(6):62-71. PAN Jianhua. Analysis on Chinese underwear [J]. Theater Arts,2003(6):62-71.

[9]孙有霞.中国传统内衣文化的历史探源[J].作家,2008(18):179-180. SUN Youxia. The origin and history of traditional Chinese underwear culture[J]. Writer Magazine,2008(18):179-180.

[10]徐慧如.古老时尚:肚兜文化[J].上海工艺美术,2004(1):50-51. XU Huiru, The ancient fashion[J]. Shanghai Arts & Crafts,2004(1):50-51.

[11]张娅雯,崔荣荣.传统肚兜的女性文化内涵解读[J].武汉纺织大学学报,2015,28(4):8-12. ZHANG Yawen, CUI Rongrong. Interpretation of females cultural connotation of traditional Chinese bellybands[J]. Journal of Wuhan Textile University,2015,28(4):8-12.

[12]郑红,崔荣荣.近代汉族民间刺绣的风格特点与文化传承[J].丝绸,2015,52(4):53-57. ZHENG Hong, CUI Rongrong. Style features and culture heritage of modern Han folk embroidery[J]. Journal of Silk,2015,52(4):53-57.

Structure and craftsmanship of bias-cut bellyband in Central China

CHEN Xiaopeng, LIU Huifang

(School of Fashion, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 451191, China)

Bellyband is the most representative carrier of traditional Chinese underwear culture. To preserve and display the technical contents of traditional Chinese costume culture well, this study aims to present bellybands collected from Central China from the perspectives of shape, color and materials by means of physical analysis. In-depth analysis of bias-cut bellybands was made technically based on data acquisition and cut-parts presentation, and summarization was made on related dimension data, dressing effect and partial design method. Based on analysis of sewing technology, decorating technique and auxiliary technology of bellyband, it was pointed out that the making of bellyband is featured by reasonable simplification and practicability, and the decoration is of value-orientation of combining rationality, moderateness and function, which reflects the modesty and use-oriented design thoughts.

bellyband; traditional costume; underwear culture; costume structure; decorating techniques

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.09.009

2016-12-02;

2017-06-26

河南省哲学社会科学规划项目(2015BYS016)

陈晓鹏(1970-),女,教授,主要从事服装设计与管理研究。

TS941.713.3

A

1001-7003(2017)09-0051-06 引用页码: 091109