社会支持对老年人身体健康和生活满意度的影响

2017-09-09郑志丹郑研辉

郑志丹+郑研辉

摘 要:基于2013年中國健康与养老追踪调查数据,本文在IV-Oprobit模型的基础上,引入子女数量和城镇居民平均工资作为工具变量以克服家庭代际经济支持的内生性问题,实证检验了人口老龄化加速背景下,“社会养老”模式和 “养儿防老”模式如何对老年人的身体健康和生活满意度产生影响,两者之间是否存在替代或者协同效应。实证结果表明:总体而言,家庭代际经济支持由老年人的身体健康状况决定,并且两者呈现出显著的负相关关系,同时它还将对老年人的生活满意度产生积极的影响;进一步的分析发现,家庭代际经济支持对高龄老年人的身体健康发挥了增益作用,而低龄老年人所获得的家庭经济供养则与其健康状况负相关;此外,子女的日常照料使得父母的身体健康和生活满意度双双提升;社会正式支持中仅城镇职工养老保险能够提升老年人的生活满意度,而参加新农保和新医保将会显著提升家庭代际经济支持水平,从而间接促进老年人的身体健康和生活满意度。由此可见,“养儿防老”和“社会养老”呈现出协同促进效应,而非替代效应。

关键词:养儿防老;社会养老;代际经济支持; 协同效应

中图分类号:C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2017)04-0063-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2017.04.007

Re-examine Based on the Endogenous of Intergenerational Economic Support

ZHENG Zhidan1, ZHENG Yanhui2

(1. Economic College, Hebei University, Baoding 071000, China;

2. School of Sociology and Population Study, Remin University,Beijing 100872, China)

Abstract:Based on the data of China Health and Retirement Longitudinal Study in 2013, this paper introduces children number and average wage level of urban residents as instruments to overcome the endogenous problem of family intergeneration support. Using the IV-Oprobit model, this paper empirically examines how the family intergeneration support network and social support network affect the health

and life satisfaction of the old people. Are there substitutional effect or synergistic effect between family support and social support? The empirical results indicates that the family intergenerational support is determined by the health of the elderly and they present a significant negative relationship. Meanwhile, it has a positive impact on their life satisfaction. The further analysis indicate that the family intergenerational support improve the health of advanced age old people. And the family intergenerational support of lower age old people is negatively related with their healthy condition. In addition, daily care of the children lead parents health and life satisfaction both ascend. Only the endowment insurance of the urban worker can improve the elderly life satisfaction,but the participation of the new agriculture insurance and health insurance will significantly promote the intergeneration economic support and then promote the health and life satisfaction of the old people. Therefore, there is a significant synergistic effect rather than substitution effect between family support and social support.

Keywords:

family intergeneration support; social support; intergenerational economic support; synergistic effectendprint

一、引言

人口老龄化已成为当今世界最为突出的社会问题之一,但与西方自发的人口转变过程不同,我国老年人口的大规模、快速增长则是计划生育政策的加速效应,经济、社会和医疗发展所带来的家庭少子化和延寿效应

国家统计局数据显示:一方面,我国总和生育率从1950年的5.81大幅下降至2015年的1.55,尽管二孩政策使得2015年的总和生育率较2010年1.18的最低点已有大幅回升,但仍不到世界平均水平的一半,甚至低于欧美等发达国家;另一方面,2015年我国人口平均预期寿命为76.34岁,较1950年的40.76岁提升了1.87倍之多。共同作用的结果:据国家统计局资料显示,截至2015年末,我国60岁以上老年人达2.22亿,占总人口的16.1%,65周岁以上老年人已增至1.44亿之多,分别占世界老年人口以及我国总人口的23.3%和10.5%,并将以每年3%的速度增长。更为窘迫的现状是在老年人口快速扩张的同时,社会养老保障服务体系的发展却严重滞后

截至2015年底,全国养老床位数仅669.8万张,每千名老人拥有床位数30.17张,尽管已经较5年前增长了70.2%,但仍低于发达国家50‰—70‰(张/人)的平均水平。具体参见:http://zys.ndrc.gov.cn/xwfb/201603/t20160311_792460.html

,家庭支持仍是老年人晚年生活的主要保障和最终依靠。但在计划生育政策以及以往作为老年人主要照料者的女性逐渐走出家庭的双重压力下,以传统“养儿防老”为支撑的社会支持网络能否保障老年人的身体健康和生活满意度不仅是众多“四二一”家庭所面临的新的巨大挑战,也成为关乎国计民生和国家长治久安的重大战略性问题。

作为中国传统儒家文化核心组成部分的“养儿防老”观念由来已久[1],针对这一现象,学者们分别从“养儿防老”的动因、影响因素以及“社会养老”模式对传统家庭养老模式的冲击等角度展开了大量的理论和实证研究,但限于数据、模型和方法等因素并未达成一致的看法。首先,从“养儿防老”的动因角度出发,费孝通认为传统的“养儿防老”观念实际上是一种家庭的“反哺模式”,而西方社会则是“接力模式”[2];类似地,甄聪和西尔弗斯坦(Silverstein)的研究进一步表明以传统“养儿防老”为支撑的家庭支持网络是一种代际互惠的因果关系:子女对父母的照顾支持是基于“报恩”的传统伦理观念[3],同时女婿和儿媳在照顾老人时扮演着“拾遗补缺”的角色[4];相反的,郑丹丹和易杨忱子通过研究则发现互惠和利他模式对城市代际支持问题的解释力度更高,传统的无条件反哺式权力孝道已不再适用当前中国社会[5];此外,刘爱玉和杨善华通过研究发现在有子女提供经济支持的家庭中,父母往往以做家务和照顾孙子女方式作为回报[6],但子女也可能在提供经济支持的同时疏于精神和心理支持,进而加剧了父母的心理负担[7]。

其次,于长永利用2009年全国10省的调查数据研究了农民 “养儿防老”态度的影响因素,结果表明年龄、健康状况、民族和家庭关系等因素对农民的“养儿防老”观念产生显著影响[8];罗玉峰等的研究则表明经济发展水平和子女外出务工将显著弱化“养儿防老”观念,而传统文化、族群聚集和宗族关系是维系家庭代际养老模式的主要影响因素[9];王增文等的研究进一步表明农村居民对“养儿防老”观念的认知程度受到互助养老模式和新农保制度等多种因素的影响,其对“养儿防老”和“自身养老”持认同态度的比例高达73.1%[10]。

再次,石雷雨认为社会正式支持系统,如退休金和养老补贴的发放,将在很大程度上缓解老年人的经济压力[11],特别是在城乡结合部和农村地区,这种“缓冲器效应”更加明顯,但老年人转移支付收入的增加势必导致子女将原有的用于供养老年人的资金转作他途,即产生“替代效应”[12-13],但这种替代效果十分微弱[14];与此相反,胡宏伟等则认为,参加医疗和养老保险计划将在一定程度上加重老年人的经济负担,子女将不得不增加对其的经济支持,从而产生“协同效应”[15]。

最后,其他一些学者则特别关注了“养儿防老”抑或“养女防老”的生育选择问题,如尹银的研究表明至少拥有一个儿子或儿女双全的家庭均未能显著地提高老年人的生活质量,因此他认为养儿未必能防老[16];于长永则认为“养儿防老”的观念存在显著的代际差异并呈现出弱化趋势,而“养女防老”的思潮正悄然兴起[17];郑丹丹和易杨忱子的研究进一步表明大多数子女都将为父母提供代际支持,但女儿在生活和感情上对父母的支持往往多于儿子[5]。

本文并不探讨“养儿防老”还是“养女防老”何者处于支配地位,而是尝试回答“家庭养老”

本文“养儿防老”中的“儿”同时包含儿子和女儿。模式和“社会养老”模式如何影响老年人的身体健康和生活满意度, “多子多福”的传统生育观总体上是改善了还是恶化了老年人的身体健康和生活满意度?“养儿防老”的传统家庭支持和社会正式养老网络是否呈现出此消彼长的态势?目前,国内有关养儿能否防老的研究还不多见,更谈不上深入,且大多采用定性的规范分析,尽管少数研究采用了定量实证分析,但大多基于小范围的问卷数据调查[18-20],更为重要的是现有研究均忽略了家庭支持与老年人身体健康和生活满意度的内生性问题[21-23],估计结果的稳健性有待商榷。为了克服前期研究的局限性,本文选取北京大学国家发展研究院提供的2013年中国健康与养老追踪调查数据(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS),在IV-Oprobit模型的基础上,引入子女数量和城镇平均工资作为工具变量以克服模型的内生性问题,实证检验了家庭代际支持如何对老年人的身体健康和生活满意度产生影响,是否存在社会正式支持对家庭代际经济支持的挤出效应。

二、实证设计endprint

本文的目的在于探析 “养儿防老”模式和“社会养老”模式能否保障老年人的身体健康和生活满意度,两者之间是否存在替代或者互补效应。为了实现这一目标,我们选取北京大学中国健康与养老追踪调查数据库提供的自评健康(取值1—5,分别代表很不好、不好、一般、好和很好)和自评满意度(取值1—5,分别代表一点也不满意、不太满意、比较满意、非常满意和极其满意)作为反映潜在社会支持和养老需求的因变量,分别记作Health和Satisfaction。尽管前期研究,如陶裕春和申昱[23]采用二元分类变量健康/不健康来测度老年人生理和心理健康的设定方法,能够在一定程度上反映老年人的生活习惯、认知和抑郁等问题,且具有一定的实践意义,但其弊端也相当明显:具有相同疾病、认知和抑郁等特征的老年人其社会支持和养老需求

理论上来讲,老年人的社会支持/养老需求的大小应当以其获取社会支持的数量和质量的乘积来表示,或者用相对统一的标准质量的社会支持来衡量。可能存在巨大的差别,而采用上述客观健康指标显然无法反映这种差别。此时,采用主观自评指标不仅能够反映生活状况、疾病、认知和抑郁等客观因素,还能反映个体差别化的社会支持和养老需求,综合而言,一个人的身心健康程度越差,其社会支持需求就越大。

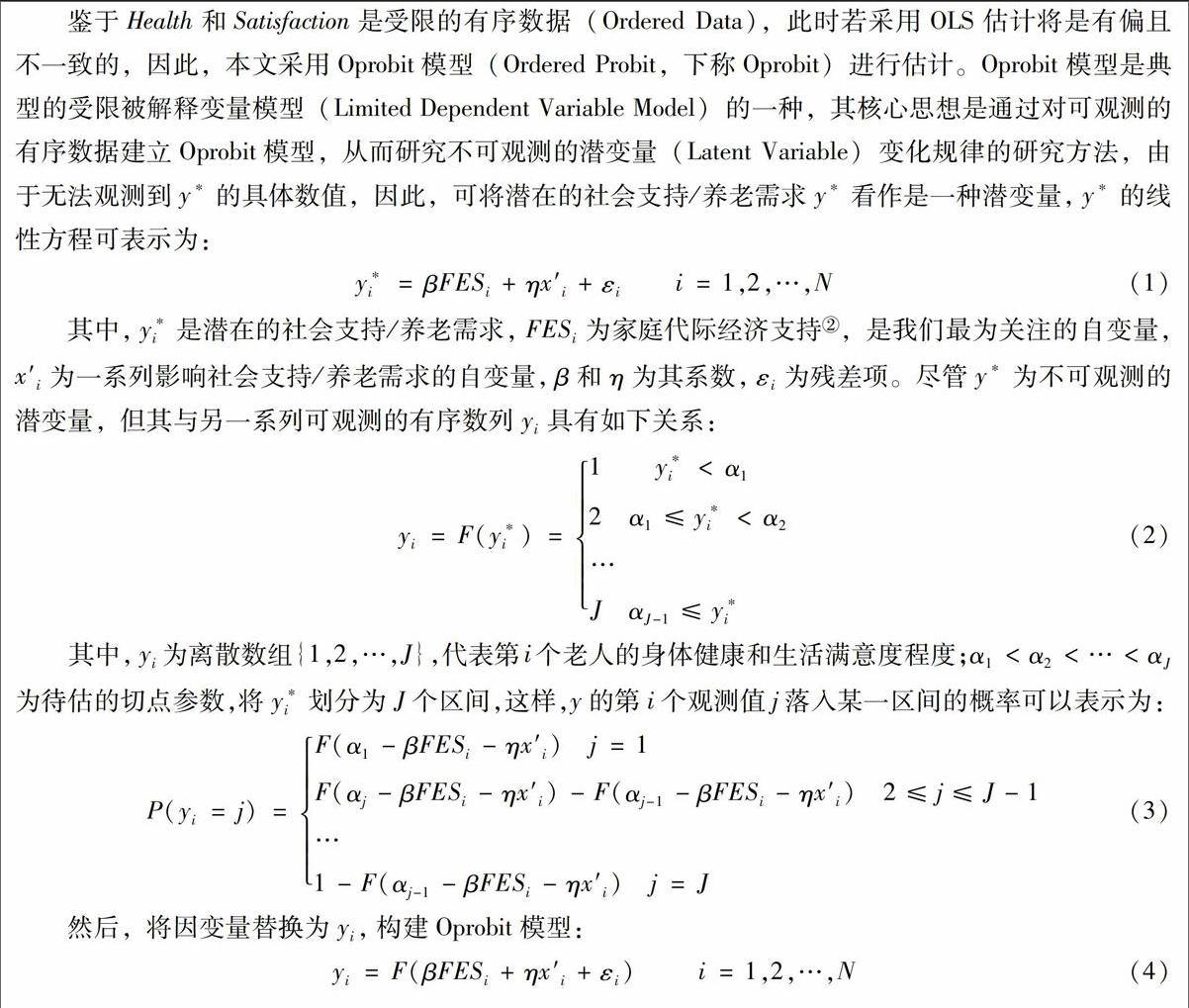

1. Ordered Probit模型

鉴于Health和Satisfaction是受限的有序数据(Ordered Data),此时若采用OLS估计将是有偏且不一致的,因此,本文采用Oprobit模型(Ordered Probit,下称Oprobit)进行估计。Oprobit模型是典型的受限被解释变量模型(Limited Dependent Variable Model)的一種,其核心思想是通过对可观测的有序数据建立Oprobit模型,从而研究不可观测的潜变量(Latent Variable)变化规律的研究方法,由于无法观测到y*的具体数值,因此,可将潜在的社会支持/养老需求y*看作是一种潜变量,y*的线性方程可表示为:

y*i=βFESi+ηx′i+εi i=1,2,…,N(1)

其中,y*i是潜在的社会支持/养老需求,FESi为家庭代际经济支持

本文拟采用两种度量方式作为家庭代际经济支持的代理指标:其一,

FESi=1时表示子女给予的经济支持大于父母给子女的经济支持,否则FESi=0;其二,若子女给予父母的经济支持减去父母给子女的经济支持的净额大于0,则取对数,否则取0,记作FES*i。,是我们最为关注的自变量,x′i为一系列影响社会支持/养老需求的自变量,β和η为其系数,εi为残差项。尽管y*为不可观测的潜变量,但其与另一系列可观测的有序数列yi具有如下关系:

yi=F(y*i)=1 y*i<α1

2 α1≤y*i<α2…J αJ-1≤y*i(2)

其中,yi为离散数组{1,2,…,J},代表第i个老人的身体健康和生活满意度程度;α1<α2<…<αJ为待估的切点参数,将y*i划分为J个区间,这样,y的第i个观测值j落入某一区间的概率可以表示为:

P(yi=j)=F(α1-βFESi-ηx′i) j=1

F(αj-βFESi-ηx′i)-F(αj-1-βFESi-ηx′i) 2≤j≤J-1

…

1-F(αj-1-βFESi-ηx′i) j=J(3)

然后,将因变量替换为yi,构建Oprobit模型:

yi=F(βFESi+ηx′i+εi) i=1,2,…,N(4)

根据公式(4),我们可以写出第i个观测值j所对应的对数似然函数:

lnL=∑Ni=1∑Jj=1ln[F(αj-βFESi-ηx′i)-F(αj-1-βFESi-ηx′i)](5)

通过极大似然估计就可以得到Oprobit模型的系数β、η和αi(j 2. 模型的内生性 值得注意的是,家庭代际经济支持(FES)和日常照料支持(FC)与老年人的 身体健康和生活满意度 可能互为因果,从而导致模型(4)产生严重的内生性问题。一方面,代际支持可能会对父母身体健康和生活满意度产生影响,即子女的代际经济和日常照料支持能够满足老年人养老需求,排遣老年人的孤独和恐惧感,使其得到精神安慰,改善身体健康和生活满意度状况;但代际支持也可能会降低老年人的自我效能感和家长权威感,从而影响其身体健康和生活满意度水平[24]。另一方面,代际经济支持的决定也可能受到父母身体健康和生活满意度状况的影响:在儒家孝文化和“养儿防老”思想的影响下,罹患疾病或对生活现状不太满意的老年人势必向子女寻求经济和心理支持,以支付高昂的医疗费用或改善生活条件;然而,稀缺资源在代际间的再分配可能会导致家庭代际冲突,而子女的长期照料和老年人的苛刻要求也可能滋生子女的不满情绪,从而导致代际冲突,并最终降低代际支持水平[23]。由此可见,家庭经济支持和日常照料并非是随机的变量,而是家庭和个体的自我选择行为,这将使得我们无法推断代际支持和父母的身体健康和生活满意度是如何相互作用和相互影响的。此外,鉴于中国健康与养老追踪调查数据库并未提供家庭和社会照料数据,而仅仅提供了家庭和社会照料的预测数据,即当日后需要照料时可选择的照料类型,尚未形成实质性的双向因果关系,因此,我们仅需考察家庭代际经济支持的内生性问题。 3. 工具变量的选取 前面的分析表明生活不能自理的老年人可能更愿意向子女寻求代际支持,而家庭代际支持可能会促进老年人的身体健康和生活满意度,也可能导致代际冲突从而不利于老年人的身体健康和生活满意度,这就使得普通的Oprobit估计是有偏的,因此,本文拟在普通Oprobit模型的基础上引入工具变量(Instrument Variable)以克服代际经济支持可能导致的内生性问题。

工具变量的选取应当满足两点要求:其一,工具变量应当与内生变量高度相关;其二,工具变量应当与模型不可观测的异质性εi不相关。我们借鉴齐豪和毛尚熠[25]以及安特曼(Antman)[26]的做法,分别采用子女数量和父母所在地的城镇职工平均工资水平作为工具变量。选择子女数量的原因是由于受到传统“多子多福”和“养儿防老”观念的影响,老年人的生活质量和儿女数量紧密联系在一起[20],子女越多的家庭,父母得到供养的概率和数量越大,因此,我们推断子女数量应当与家庭代际经济支持正相关;另一个工具变量是父母所在地的城镇平均工资水平,老年人自身社会经济地位的提高将显著影响其生活质量[16],所在地的平均收入水平越高,则父母选择自食其力并拒绝子女经济支持的概率越大,据此可以预见,城镇平均工资水平应当与代际经济支持负相关;此外,为了防止城镇平均工资通过影响父母的收入水平进而对其身体健康和生活满意度产生影响,我们还在模型中加入父母的收入变量,以期尽可能地消除城镇平均工资水平作为工具变量的内生性问题。

为了进一步检验工具变量的选取是否满足条件二,即杜绝工具变量与模型(4)的残差可能存在的自相关问题,我们用工具变量(子女数量和父母所在地的平均工资水平)对模型(4)的残差进行了回归分析,结果表明回归的拟合线几乎是一条水平线,表明子女的数量以及父母所在地的工资水平与父母的身体健康和生活满意度几乎不相关[27],因此,我们认为本文选取的工具变量是合理的。

4. IV-Oprobit模型设定

为了控制模型的内生性问题,借鉴赫克曼(Heckman)的处理方法[28],本文采用两阶段回归构建IV-Oprobit模型。首先,将内生的家庭代际经济支持变量对工具变量和所有外生解释变量以及控制变量做Probit回归

FESi为二分类变量,默认切点为0;而当采用代际经济支持净额

FES*i进行分析时,则需做相应的OLS回归。以期获取FESi的拟合值和控制变量,变量定义见表1,νi为残差。

三、数据来源

本文的数据来自中国健康与养老追踪调查(CHARLS),该项目由北京大学国家发展研究院主持,基于2011年全国基线调查数据展开,采用多层多阶段抽样调查,每两年更新一次。本文选取的数据

更新至2013年,包含全国28个省、自治区和直辖市的150个县、450个社区(村)的45岁及以上

中老年人家庭和个人,约1万户的1.7万人。剔除数据不全的样本后,得到60岁以上的老年人样本共计4986个,变量的描述性统计见表2。

从表2 Panel B的變量描述性统计结果来看,自评健康的均值为2.946,表明老年人的健康水平介于不好和一般之间,靠近一般一侧;自评满意度的均值为3.161,介于比较满意和非常满意之间,靠近比较满意一侧;说明老年人的生活满意度略高于身体健康水平,但整体来看,我国老年人的身体健康和生活满意度状况并不好,仅达到一般水平。其次,家庭经济和日常照料支持的均值分别为0.714和0.610,而社会照料的均值仅为0.020,初步表明现阶段“养儿防老”仍然是老年人维持基本生活保障的主要来源。从社会经济支持来看,占样本总数74.3%的农村老年人口中,分别有95.12%和70.12%的人口参加了新医保和新农保,而城镇居民医疗保险和养老保险的覆盖比例分别为85.21%和83.26%,表明我国社会保障体系建设已经发生了质的飞跃,但能否保障老年人的身体健康和生活满意度仍需进一步检验。再次,居住于城市的老年人口显著高于城市户籍人口所占比重(39.8%>25.7%),说明老年人可能出于生活质量、医疗、务工和照看孙子女等需求从农村向城市转移,符合人口从农村流向城市的迁移规律。最后,ADL的均值为4.482,表明老年人在穿衣、吃饭、洗澡、起床和如厕等日常生活中至少面临着一项困难,因此,ADL可能是影响老年人身体健康和生活满意度的主要因素。

此外,在表2的Panel A中,我们还根据有无代际经济支持把样本分为两组,结果表明除了婚姻状况和社交活动以外,其他变量在两组间均呈现出显著的差异,特别值得注意的是健康程度更差的老年人反而能够获得更高的代际经济支持,参加新农保和新医保的老年人获得经济供养的概率更高,并且代际经济支持的提高将会提升老年人的生活满意度和家庭照料预期。据此我们可以初步推断,罹患疾病的老年人为了支付高额的医疗费用而不得不索取更高的经济供养,同时参加新农保和新医保将会带来家庭经济支持的挤入效应,进而提升老年人的幸福感。

四、实证结果及解释

1. IV-Oprobit模型估计结果

表3列示了IV-Oprobit模型的一阶段回归结果,鉴于一阶段回归是内生解释变量对工具变量和所有的外生解释变量以及控制变量的回归分析,这就给我们提供了一个深度解析家庭代际经济支持的影响因素的绝佳机会。首先,从表3栏位(1)的回归结果来看,为子女提供照看孩子、做家务等服务的父母,将获取更高的代际经济支持作为交换,这与陈皆明[29]以及王跃生[30]的结论一致;并且代际经济支持与父母年龄存在二次曲线关系,即随着父母年龄增长,子女的经济供养的概率先增后减,并在73岁达到最大值;而为父母提供日常照料或者与父母的关系越发亲密的子女,往往更倾向于为父母提供经济支持。此外,参加新医保和新农保将显著提高子女对父母经济供养的概率,即新农保和新医保能有效减轻老年人经济负担,释放其潜在的社会支持、养老需求和医疗服务需求,进而促使其购买更多的医疗服务,最终带来“养儿防老”和“社会养老”的协同效应,而非替代效应。性别、婚姻、居住地、收入以及与子女同住等变量显著为负,说明男性、有配偶、居住地在城市以及与子女同住的老年人,获得子女代际经济支持的概率更小。

其次,作为对比,我们还在表3的栏位(2)中采用家庭代际支持的净额作为被解释变量,检验了本文结论的稳健性,并得到了与栏位(1)相似的结论,但两组回归系数却存在本质上的区别:栏位(1)的回归系数代表自变量的变动所导致的家庭代际支持概率的变动,而栏位(2)的系数则表endprint

示自变量的变动所导致的家庭代际经济支持净额变动的百分比,代际经济支持净额的增加并不能推断出代际经济支持概率的增加,类似地,代际经济支持概率的增加也不能反推出经济支持净额的增加,如在栏位(2)中,随着老年人受教育概率的增加,其对代际经济支持净额的需求也在逐步增加,但其获得经济支持的概率并没有发生显著变化。

再次,在栏位(3)和(4)中,我们还分别分析了低龄和高龄老年人获取家庭经济供养的影响因素,并得到与栏位(1)相似的结论。

最后,从工具变量的回归系数来看,子女数量与家庭代际经济支持正相关,而老年人所在地的城镇平均工资的系数显著为负,这与我们的预期一致,子女越多的家庭将为父母提供更多的经济供养,

体现了中国“多子多福”的传统思想,而父母所在地平均收入越高,子女供养的概率和数量就越低。此外,所有模型中工具变量均在1%的水平上显著异于零,且工具变量联合检验的F值至少大于21.48,因此排除了弱工具变量问题,这证实了本文所选取的工具变量的稳健性。

表4列示了IV-Oprobit模型的二阶段回归结果,8个模型的过度识别检验P值均大于0.1,说明我们无法拒绝工具变量是外生性的原假设,本文选取的工具变量能够有效地排除模型的内生性问题,从而更加准确地刻画代际经济支持在“养儿防老”与老年人身体健康和生活满意度间的中介作用。首先,从表4 Panel A的回归结果来看,无论是代际经济支持概率抑或代际经济支持的净额均与自评健康在1%的水平上显著负相关,与自评满意度在1%水平上正相关,这与表2描述性统计的结果一致:老年人健康水平将显著影响家庭代际经济支持,而家庭代际经济支持又将影响父母的生活满意度,即身体健康欠佳的老年人往往更加迫切地需要获得家庭经济支持,同时家庭经济支持又将显著地提升老年人的生活满意度。老年人的孤独和恐惧感是影响身体健康和生活满意度的另一个重要因素,而子女的陪伴和照料可以有效地弥补他们的情感缺失,增长其安全感和信心,从而对其身体健康和生活满意度产生积极影响。此外,从外生解释变量和控制变量来看,老年人的健康水平还与性别、是否参与社交活动、居住地以及是否与子女同住正相关,而与日常生活自理能力负相关;老年人幸福水平则与城镇养老保险、婚姻以及是否参与社交活动正相关,而与教育水平以及生活自理能力显著负相关。这一结果表明居住在城镇的居民身体状况要显著好于农村居民,但其自评满意度并无显著差别;而有配偶的老年人幸福感更强烈,男性的身体健康显著优于女性;老年人有着强烈的社会融入需求,与子女融洽的关系以及社会活动的参与都能促进其身体健康和生活满意度,但身体失能所导致的生活质量下降和尊严的缺失成为影响其身体健康和生活满意度的重要因素。

综合而言,家庭代际支持与老年人的身体健康和生活满意度呈现出两类因果关系:一是代际经济支持的决策将会受到老年人身体健康状况的影响,二是家庭代际支持又决定了老年人的幸福水平,因此我们认为以“养儿防老”为支撑的家庭代际支持能够有效提升老年人的身体健康和生活满意度;此外,社会支持中的城镇养老保险能够显著提升老年人的生活满意度,而新农保和新医保则对代际经济支持产生挤入效应,从而间接提升了老年人身体健康和生活满意度,这与陶裕春和申昱的結论[23]如出一辙,即“养儿防老”模式和“社会养老”模式呈现出协同促进效应,提升了老年人的身体健康和生活满意度;但不同之处在于,我们认为家庭代际经济支持由老年人的健康状况决定,健康状况较差的老年人将会获得更高的家庭代际经济支持。

其次,在表4的Panel B和Panel C中,我们还分别针对低龄老年人和高龄老年人进行了分组对比分析,结果表明尽管家庭代际经济支持与低龄老年人的身体健康呈显著负相关,但却提升了高龄老年人的健康水平,这可能是由于高龄老年人更容易被疾病所侵袭,因此更需要子女的经济支持和医疗服务,进而提升了其健康水平。

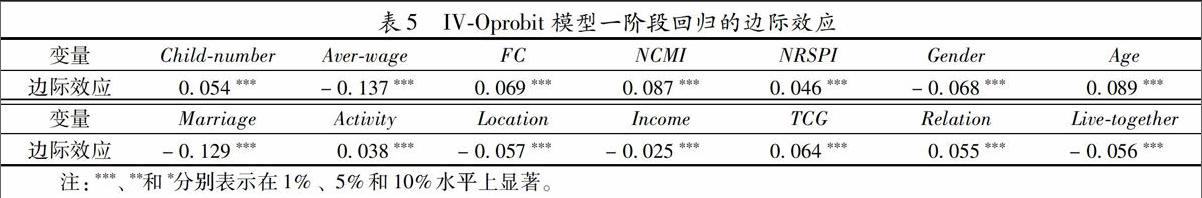

2.边际效应分析

鉴于IV-Oprobit模型一阶段和二阶段回归的系数并没有特殊的意义,我们仅能从回归结果中得到显著度和符号方向等有限的信息[31],为此,本文进一步计算了IV-Oprobit回归的一阶段和二阶段边际效应。首先,我们计算了表3栏位(1)的边际效应,计算方法如下:

P(y=1|x)xjx=x-(9)

其中,x代表一阶段回归中所有的解释变量,(9)式表明当其他解释变量处于均值处且保持固定不变时,变量xj变动一个单位导致被解释变量y的概率变动,主要变量的边际效应在表5中列示。如Child-number的边际效应为0.054,这意味着子女的数量每增加一个单位,父母得到家庭代际经济支持的概率将增加0.054,印证了中国传统“养儿防老”和“多子多福”的家庭交换理论;再如父母的年龄每增加一岁,子女对父母供养的概率将增加0.089,即父母的年龄越长,身体状况恶化和自理能力下降的概率越大,老年人的社会支持和养老需求越高,进而迫使子女不得不增加经济供养,这与王萍和李树茁[32]的结论如出一辙。

另外,我们还在表6中计算了IV-Oprobit模型二阶段回归的边际效应,由于二阶段采用IV-Oprobit进行回归,其边际效应与一阶段Probit回归的含义有着本质的区别。此外,由于工具变量法的特殊性,我们还必须将内生解释变量的边际效应与外生解释变量以及控制变量的边际效应区分开来讨论。具体来讲,外生解释变量和控制变量的边际效应可以表示为:

P(y=i|x)xjx=x-(i=1,2,3,4,5)(10)

其中,x代表二阶段回归中除内生解释变量以外的所有外生解释变量和控制变量,(10)式的含义为当其他变量处于其均值处且保持固定不变时,xj变化一单位导致被解释变量取i=1,2,3,4,5的概率的变化。

表6列示了表4中模型(1)和(3)的边际效应。首先,从内生解释变量的边际效应来看,当其他所有变量处于均值处且保持不变时,代际经济支持的概率P(FES=1|x)每增加Δ,老年人的身体健康取“很不好”的概率P(Health=1|x)增加0.042Δ,以此类推,取“不好”的概率P(Health=2|x)增加0.076Δ,取“一般”的概率P(Health=3|x)减少0.018Δ,取“好”的概率P(Health=4|x)减少0.048Δ,取“很好”的概率P(Health=5|x)减少0.052Δ,由此可知,当其他条件不变且处于均值状态时,代际经济支持随着老年人自评健康选择“很不好”和“不好”的概率的上升而增加,同时随着选择“一般”、“好”和“很好”的概率的增加而降低;类似的,代际经济支持将显著降低老年人自评满意度选择“一点不满意”、“不太满意”和“比较满意”的概率,而显著提升老年人选择“非常满意”和“极其满意”的概率。其次,外生解释变量和控制变量的变动也会对被解释变量在i=1,2,3,4,5各个取值点上的变动产生显著的边际效应,以ADL为例,当其他所有变量处于均值处且保持不变时,ADL每增加一个单位,将使得父母自评健康为“很不好”的概率增加0.016,为“不好”的概率增加0.029,为“一般”的概率降低0.007,为“好”的概率降低0.019,为“很好”的概率降低0.020,表明老年人的日常自理能力越低,其身体健康状况越差,老年人自评“很不好”和“不好”的概率显著增加,而自评“一般”、“好”和“很好”的概率将显著降低。endprint

五、结论

近年来,随着我国人口老龄化的加速到来,社保基金巨额亏空问题凸显了人们快速增长的养老需求与薄弱的社会保障体系之间的矛盾日益尖锐。以此为契机,本文在IV-Oprobit模型的基础上,从代际经济支持的内生性视角探讨了非正式社会支持和正式支持体系如何对老年人的身体健康和生活满意度产生影响,对这些问题的探讨将为我国社会保障体系的改革和创新提供理论和政策支持。

实证结果表明:家庭代际经济支持与老年人的身体健康状况呈显著负相关关系,而与老年人的生活满意度呈显著正相关,这意味着父母的身体健康状况将显著影响家庭的代际经济支持水平,即身体欠佳或罹患疾病的老年人为了支付高额的医疗和生活费用,有动机向子女索要更高的经济供养,并且家庭代际经济支持能够在一定程度上为老年人带来精神上愉悦,提升其幸福感;同时,子女的日常照料能够双双提升老年人的身体健康和生活满意度水平。进一步的分析发现代际经济支持的作用在低龄和高龄老年人之间出现严重分化,鉴于高龄老年人更容易受到疾病的侵袭,子女经济支持的增加能够显著提升其健康水平,而低龄老年人所能获取的经济支持与其健康状况呈负相关。

此外,仅城镇职工养老保险能够提升老年人的生活满意度,同时IV-Oprobit一阶段回归结果表明,参加新农保和新医保的老年人将获取更高的家庭经济供养,这表明新农保和新医保在减轻农村老年人社会经济负担的同時打消了其“讳疾忌医”的心理障碍,释放其潜在的社会支持、养老需求和医疗服务需求,促使其购买更多的医疗服务,进而间接提升其身体健康和生活满意度。由此可见,“养儿防老”模式和“社会养老”模式呈现出协同促进效应,而非替代效应。

社会正式支持对家庭代际经济支持的协同和挤入效应揭示了现行社会保障体系,特别是医疗保障资源配置不合理、效率低下、公平性欠佳和个人负担过重等问题,抑制了老年人的医疗和养老需求,不利于老年人的身体健康和生活满意度。当务之急是要根据老年人的身心状况构建契合中国家庭和实践特点的多层次社会养老保障体系,进一步发挥社会正式支持网络在维护老年人身体健康和生活满意度中的作用,缓解人们日益增长的养老需求与薄弱的社保服务体系之间的矛盾,促进社保资源人人公平享有。家庭和社会也应当在注重老年人身体健康的同时,加强对老年人的精神慰藉和情感支持,才能真正实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。

参考文献:

[1]LANG O. Chinese family and society [M]. New Haven: Yale University Press, 1946:1-12.

[2]费孝通. 家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 1983(3):7-16.

[3]ZHEN Cong, SILVERSTEIN M. Intergenerational exchange between parents and migrant and nonmigrant sons in rural China [J]. Journal of Marriage and Family, 2011, 73(1):93-104.

[4]赵继伦,陆志娟. 城市家庭养老代际互助关系分析[J]. 人口学刊, 2013(6):41-46.

[5]郑丹丹,易杨忱子. 养儿还能防老吗——当代中国城市家庭代际支持研究[J]. 华中科技大学学报:社会科学版, 2014(1):125-130.

[6]刘爱玉,杨善华. 社会变迁过程中的老年人家庭支持研究[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 2000(3):59-70.

[7]罗芳,彭代彦. 子女外出务工对农村“空巢”家庭养老影响的实证分析[J]. 中国农村经济, 2007(6):21-27.

[8]于长永. 农民对“养儿防老”观念的态度的影响因素分析——基于全国10个省份1000余位农民的调查数据[J]. 中国农村观察, 2011(3):69-79.

[9]罗玉峰, 孙顶强, 徐志刚. 农村“养儿防老”模式走向没落?——市场经济冲击vs道德文化维系[J]. 农业经济问题, 2015(5):22-30.

[10]王增文, ANTOINETTE H. 农村“养儿防老”保障模式与新农保制度的社会认同度分析[J]. 中国农村经济, 2015(7):46-56.

[11]SHI L. Elderly support in rural and suburban villages: implications for future support system in China [J]. Social Science & Medicine, 1994, 39(2):265-277.

[12]顾佳峰. 产业结构、储蓄对教育财政的挤出效应分析:空间计量方法[J]. 财经理论与实践, 2010(1):70-73.

[13]王志刚, 周永刚, 朱艺云. “养儿防老”与“新农保”:替代还是互补——基于福建省厦门、漳州和龙岩三市的问卷调查[J]. 中国经济问题, 2013(6):20-27.

[14]张川川,陈斌开. “社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J]. 经济研究, 2014(11):102-115.

[15]胡宏伟, 栾文敬, 杨睿,祝明银. 挤入还是挤出:社会保障对子女经济供养老人的影响——关于医疗保障与家庭经济供养行为[J]. 人口研究, 2012(2):82-96.

[16]尹银. 养儿防老和母以子贵:是儿子还是儿女双全?[J]. 人口研究, 2012(6):100-109.endprint

[17]于长永. 农民“养儿防老”观念的代际差异及转变趋向[J]. 人口学刊, 2012(6):40-50.

[18]吴捷. 老年人社会支持、孤独感与主观幸福感的关系[J]. 心理科学, 2008(4):984-986.

[19]王桂新,苏晓馨. 社会支持/压力及其对身心健康影响的研究——上海外来人口与本市居民的比较[J]. 人口与发展, 2011(6):2-9.

[20]瞿小敏. 社会支持对老年人生活满意度的影响机制——基于躯体健康、心理健康的中介效应分析[J]. 人口学刊, 2016(2):49-60.

[21]李建新. 论生育政策与中国人口老龄化[J]. 人口研究, 2000(2):9-15.

[22]韦艳, 刘旭东,张艳平. 社会支持对农村老年女性孤独感的影响研究[J]. 人口学刊, 2010(4):41-47.

[23]陶裕春,申昱. 社会支持对农村老年人身心健康的影响[J]. 人口与经济, 2014(3):3-14.

[24]王萍,高蓓. 代际支持对农村老年人认知功能发展趋势影响的追踪研究[J]. 人口学刊, 2011(3):70-79.

[25]CHYI H, MAO S. The determinants of happiness of Chinas elderly population [J]. Journal of Happiness Studies, 2012, 13(1):167-185.

[26]ANTMAN F M. The impact of migration on family left behind [M]//AMELIE F C, KLAUS F. International Handbook on the Economics of Migration. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013:293-308.

[27]CHEN X, SILVERSTEIN M. Intergenerational social support and the psychological well-being of older parents in China [J]. Research on Aging, 2000, 22(1):43-65.

[28]HECKMAN J J. Dummy endogenous variables in a simultaneous equation system [J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1978,46(6): 931-959.

[29]陈皆明. 投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析[J]. 中国社会科学, 1998(6):131-149.

[30]王跃生. 中国家庭代际关系的理论分析[J]. 人口研究, 2008(4):13-21.

[31]連玉君, 黎文素, 黄必红. 子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J]. 经济学(季刊), 2015(1):185-202.

[32]王萍,李树茁. 代际支持对农村老年人生活满意度影响的纵向分析[J]. 人口研究, 2011(1):44-52.endprint