以德学为滋养的白沙书法

2017-09-08林颖旭王葎菲

林颖旭,王葎菲

(五邑大学 艺术设计学院,广东 江门 529020)

以德学为滋养的白沙书法

林颖旭,王葎菲

(五邑大学 艺术设计学院,广东 江门 529020)

陈献章的书法以大儒宗师之身份为凭靠,以德操修养、思想境界、诗文才情为养分,传世作品中呈现的风格与内涵超越了所处的时代。从出生环境、诗书画印关系、学识文采、后人评论、茅龙笔性、白沙墨迹特点、字以人传等角度,对白沙书法为世所重的原因进行分析。

陈献章;书法;茅龙墨迹;字以人传

大思想家陈献章逝世迄今已517年。陈献章(1428-1500),世称白沙先生,广东新会人,明代大儒、学者、思想家、诗人、教育家、书法家。其生年跨宣宗至孝宗五帝六朝。这是一个大众意识开始悄然转变、文化思想萌芽变革的时代,以程朱为代表的主流儒学思想正在发生动摇,学术思想领域因长期禁锢而如同一潭死水,正在寻找孕育新的方向。陈氏以静坐修心为治身之学,主张以造化为师,重疑求真,找到自我,其书法亦融贯了个人修为领悟,呈现出前所未有的气象。有明以来,陈氏墨宝真迹或被私人藏家珍密收藏,或成为官家文博机构的重要馆藏。对陈氏书法的评论也很多,褒扬贬抑之言皆可见。暨南大学陈志平教授的专著《陈献章书迹研究》(2009年文物出版社出版)“跳出通常的将书法作为艺术研究的狭碍视野,统合多学科的研究成果,对陈献章的书法进行多角度、全方位的剖析,为提升书学研究的品格、拓宽书学研究的范围作出了力所能及的贡献” ;新会学者陈福树的专著《茅龙墨韵—白沙茅龙笔》(2013年广东出版社出版)对白沙茅龙笔的历史发展及现状进行了全面深入的分析。本文拟从陈氏(包括古人)修身与书法的关系和字以人传之角度展开进一步论述,讨论陈氏书法的内涵与文化价值。

一、毛笔书写是古人修身治学不可割裂的附属活动

在功名仕途、社交师承、诗文唱和、研学悟理、课徒传道等人生场合,陈氏本质身份是读书人。与所有受启蒙的学童一样,小学(训诂、文字、音韵)为少年陈氏必修之基础功课,一路研学圣贤、明心见性、阐理悟极、参悟大道,以立德、立功、立言为终身所修之业。正统十三年(21岁)陈氏第一次进京赴春闱是以前途无量的青年书生身份,中副榜进士入国子监。景泰五年(27岁)往临川从学于吴与弼(康斋先生)。陈氏前后几世直系师承关系是:杨溥(澹庵先生)传吴与弼(康斋先生),康斋先生传陈献章(白沙先生),白沙先生传湛若水(甘泉先生),甘泉先生传唐枢(一庵先生),一庵先生传刘宗周(蕺山先生),蕺山先生传黄宗羲(梨洲先生)。陈氏于正统十三年(21岁)入京赴春闱,四月中乙榜进士,告入国子监读书;成化二年、四年(39岁、41岁两次)以名士学者身份入都,文会天下,名震京师;成化十九年(56岁)以名流大儒的身份应荐入朝,上《终养疏》,获授翰林院检讨,后归乡,弘治十三年(73岁)卒。陈氏一生的主要活动是在家乡自修和讲学,门人弟子众多,有张汝弼进士及第成国之栋梁,有李承箕隐居山林终生不仕,亦有李孔修居于村市、诗画双绝。

汉字是华夏民族智慧之大成,是人们对文化的继承和发展,书法是依附于汉字的艺术,是书家个人情怀境界的表达与释放,承载了书者对道与美的理解与领悟。学问为书法之基,书与文相通互济,历代大书家皆以读书人为基础身份,故论某书家先读其文章,若撇去学问修为而只追所谓书技,则本末倒置,不入正史,观书法史之长河没有书法一流而学问文章不达之大家。陈献章是孔子“志于道,据于德,依于仁,游于艺”理论的践行者,非常清楚自己的根本身份是读书人,其跋文《(论)书法》言:“予书每於动上求静,放而不放,留而不留,此吾所以妙乎动也。得志弗惊,厄而不忧,此吾所以保乎静也。法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔;形立而势奔焉,意足而奇溢焉,以正吾心,以陶吾情,以调吾性,吾所以游於艺也”[1]80,这段话前面是书写的体会与感悟,以学为基,将平日苦修之感悟融入书写,后面说书法是正心、陶情、调性之事,是在“游于艺”范畴内的活动。东汉赵壹在《非草书》一文中言道:“夫杜、崔、张子,皆有超俗绝世之才,博学余暇,游手于斯,后世慕焉”[2],他以杜度、崔瑗、张芝为例,指出书法乃博学绝世之才人学业余暇之事。《兰亭集序》本就是右军自作的一篇美文;王摩诘被后世尊为“文人画之祖”;东坡居士、黄山谷、米南宫皆一代文宗;赵子昂乃元朝文坛领袖;董玄载做过帝师;清人注重“诗、书、画、印”四事皆能;殷墟甲骨之探研揭开了一个深瀚的文明,出现了王观堂、董彦堂等彦哲;当代学者如沙孟海等并不喜被人称为“书法家(大师)”,白石宁做三家走狗,说自己诗一、印二、字三、画四,启功说教师才是自己的主业,而学问及诗书画俱佳。可见诗书画印皆乃文事,大书法家必是大学问家,读书人在思想诗文天下传的基础上再论字画,四事中学问文章为本,书为魂,画、印二事亦属于书,一成者必四者皆成。今虽无确凿证据指白沙擅画(多处古籍说陈氏善墨梅,存疑),但陈氏与画人绘事接触频密无疑,欣赏品鉴画作是经常之活动,门生弟子中亦有多人擅画,长洲沈石田与陈氏有神交和文笔之交,尝作《白沙先生玉台高隐图》和《陈白沙松泉小像》,《白沙子全集》中亦留下了许多评鉴画师画作的诗文,如七言古诗《题画春草》、七言绝句《题画》、《赠画师》、《画鹰》、《题松雪图 》、《题书松泉,为张别驾吉》、《题王廷直画》、《题陶宪长画范蠡图》等。

文人高士脱俗的意境,理想、才情主要体现在诗文中,这些也成为白沙书法的养分,按清人俞长城的说法,陈献章是“道学绝者兼风流”,先道德学问登绝顶之峰,再游于书、琴诸艺,这种风流大气磅礴,情真意实、继往开来、有超然独立于世外之气象,影响深远。黄宗羲评白沙子道:“先生学宗自然,而要归于自得。自得故资深逢源,与鸢鱼同一活泼,而还以握造化之枢机,可谓独开门户,超然不凡。至问所谓得,则曰‘静中养出端倪’。”[3]书法、画作、琴音、诗文在意境方面是统一的,后人可从传世文献更全面地领会陈氏的思想与才情,包括奏疏、序、记、诗、说、论、题跋、赞、铭、墓志铭、墓表、祭文、书、启、赋等。其中诗最多,有四言诗、五言古诗、七言古诗、五言律诗、七言律诗、五言排律、七言排律、五言绝句、六言诗、七言绝句。陈氏于成化二年应祭酒邢让试作《和杨龟山<此日不再得>》诗,名震京师,被誉为“真儒复出”。此处录七言绝句《渡厓海》一首,诗曰:“争如天上弄银河,不使鸣榔乱我歌。有酒只邀王母醉,托身明月挂婆娑”[4],新会话中大滩、大湖、大河都称作海,厓海即今广东省江门市新会区崖门镇附近的入海口,诗人放歌渡海,舟中举杯邀神仙,从此七绝可感受陈氏大胆的想象以及超然世外的潇洒仙人气息。

二、书法展现出超越时代的才情与风貌

白沙书法可分为学童书写、秀才书法、举人书法、名士书法、大儒书法、书迹留史六个不同的阶段。日日勤读与毛笔书写密不可分,练字书写历程亦由此展开。陈氏习书以传统为根,在小学、大道兼修的基础上,自年少便长年笔耕不辍。《明史》记载书法学习是国子监生每日必修的功课之一,在不懈的临帖实践中,陈氏对历代书法名家都有研习,篆、隶、八分、真、行、草皆能,真书取颜氏一路,行草书取二王一脉,对二王以及孙氏《书谱》等都下了大功夫,弟子张诩在《白沙先生行状》中记述了先生自制茅龙笔,到晚年专用,时人重其墨迹的情况。湛若水评其师书法道:“此吾师石翁初年墨迹,而周生荣未所藏也,时已得晋人笔意,而超然不拘于形似,善学晋者也。”[5]同时代的游潜论白沙书法是“得之于心,随笔点画,自成一家”[6]。 陈献章传世书迹有碑、匾、刻石、贴、信札、条幅、扇面等,其中碑、匾、刻石以篆、隶、楷三体为主,贴、信札、条幅、扇面作品以行、草体为主。在长年不断的书写中,陈氏自制一种用新会当地茅草为原料的笔,写出的墨迹史称白沙茅龙书法,以古开今,有天真烂漫的高古之风。陈氏并非使用茅草笔书写的第一人(始建于唐代的福建九侯禅寺西斋房门上有宋代名儒朱熹用茅草笔书写款署晦翁的“西斋”匾额),并因此取得非常高的成就,亦使陈氏书法完成了从“名人题字”到“书史留名”的嬗变,逐渐跨越了世俗的名人字画层次,成为明中期书法史无法绕开的一家,后世各朝亦尝将白沙书迹载入书法帖、字典、书法史中。南京艺术学院黄惇教授评道:“在近乎粗糙和笨拙的用笔中,体现出苍劲有力,潇洒自然,有一种超世的情怀,追求的是绝非表面的、视觉的美,而是内在的个性,观之震撼人心,陈氏思想与艺术都已经超出了元代和明初的范围,对后世文艺多方面的大变革,有着潜而深远的影响。可惜的是,由于笔法提炼不够,他的实际艺术水准受到限制。”[7]陈志平亦认为陈氏书法是“道学绝者兼风流”,他谈道:“虽最终没有在中国书法史赢得他的辉煌,但在岭南书法史上确是最为耀眼的明星。陈氏对岭南书坛的影响,首要的还是他的书法风格,更重要的是他贵独创、重自然、求品味的书法主张。就书法而论书法,陈献章绝对不是一个一流的书法家,但是这只是单纯着眼于艺术的一种理想的批评状态。实际上,一切都会归于伦理问题的中国古代,艺术经常得益于它被异化了的道德身份”[8]390-391。

完全一致且传承有序的陈献章茅龙笔制作工艺还有待继续挖掘整理,今人可以新会本地名家制作的白沙茅龙笔为凭,遥想当年陈氏茅龙笔风采。今茅龙笔主要取遒劲、厚重、粗旷、豪放、苍茫之特性,相对无弹性,损失了大部分绞转之性,相对较难表现笔法、墨法细腻精微的变化,笔锋笔尖回复收束性能不好导致行笔时容易产生自然的散叉飞白效果,储墨下墨特性与常笔差异大,不易吸储墨汁,下笔时稍微控制不好即易形成墨猪,而后又很快进入墨尽笔枯状态,相对较难表现较细、较长、连续绞转的线条,而更适合书写中等或较大的字,每次用完之后难回复原状,损耗大,难保养,使用寿命相对较短,这些可能也是当年白沙茅龙笔之特点,因此茅龙笔无法完全替代鼠须、兔、狼、羊毫笔,属书法毛笔领域的较特殊品类。

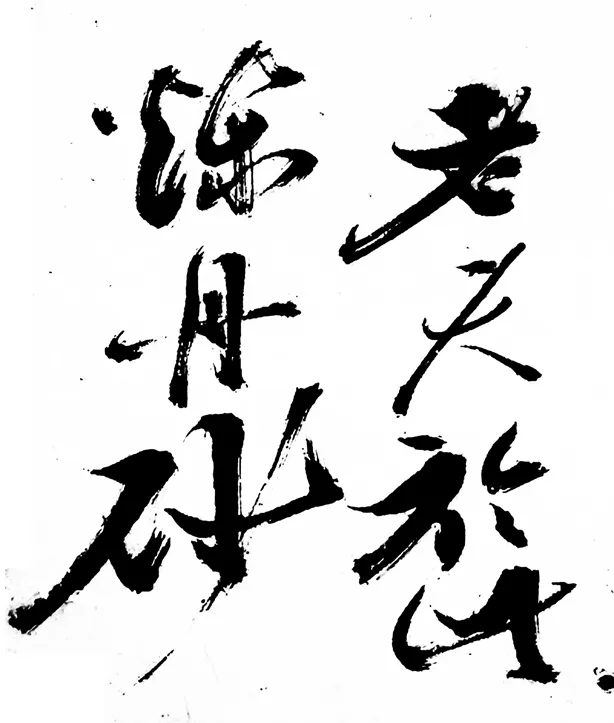

今从传世的陈氏茅龙墨迹中确难全窥如湛氏等所说的相对丰富的二王笔意,在取遒劲、苍茫的意向中,笔法方面亦更多地损失了绞转、连贯、墨色精微、牵丝、趯跃等变化与内容。陈氏的茅龙墨迹风格气象大不同于同时期的馆阁体、江南吴门诸家等,笨拙天然而内藏巧润,无一般文人书画作品中暗藏的狡侩之气,令人眼前一亮,这种结果与陈氏本人的学养、所处时代、物质条件、性格际遇、身份背景皆有关联。以今广东省博物馆藏《种蓖麻诗卷》来说,初看即觉气宇不凡、独为一家;二看画面笨拙厚重,多处飞白枯焦,仿佛老顽童随心荡舟,从容信笔;三看内中透润而藏巧,变化丰富;再细看便知陈氏运控茅龙笔已到熟练出神采的境界,虽多处出现笔断和较短的点划线条,但画面组织相当精彩,呼应延绵之意不散不歇,安静沉稳中气息充盈灵动,笔画的起收、衔接、趯跃别开生面,藏虎凤鸢鱼动静自如之天然活泼气息,确有动人心魄之效果,真个江山为我造,去留乃自知。

三、德学立身,字以人传

书家达到人以字传之境已属不易,但于书法一道显逸品仙气者,皆字以人传,“人”指德操、品行、学问、意境、才情皆善之高士。晋有右军飘如游云、道骨仙风;唐有鲁公一门忠烈、舍身大义;宋有东坡烂漫天真、才情卓绝;近现代有弘一法师多才多艺、大慈大德。陈献章是粤省历史上唯一入祀孔庙的大儒,为后世之师范,其一生孝母课徒,总结概括为两件事:立德、立言,此乃白沙书法得鲜活自如境界之原始动力,也是陈氏一切具体成就的根基。其在跋文《书漫笔后》中阐述了德养与其他事物之关系:“文章、功业、气节,果皆自吾涵养中来,三者皆实学也。惟大本不立,徒以三者自名,所务者小,所丧者大。虽有闻于世,亦其才之过人耳,其志不足称也。学者能辨乎此,使心常在内,到见理明后,自然成就得大。论语曰:‘朝闻道,夕死可矣。’孔子岂欺我哉?”[1]66

无论书写材料是草纸、麻纸、宣纸、绢绫、石板、崖壁、沙地、木牍、兽骨,无论笔是兔毫、鼠须、狼毫、羊毫、茅龙笔,甚至是一把錾刀、一条树枝,具大学问、大才、大智、大德之高士,只要动手书写,必是好字。茅龙笔书法非书坛主流,极难驾驭,书者修为不够则极易取其偏执而入外道,如佛谚说只有达摩菩提才能驾驭七十二绝技,若知见未达而强练,纵一时功高,终是野狐禅。陈氏以大德君子立身,以学识修养为基,融个人之才情意境,以二王晋唐笔意为根源又出於二王,使白沙茅龙墨迹入书道正史,与历代大书家同列,岭南唯一人也。白沙后鲜有书家以茅龙书法达到和超越白沙茅龙墨迹的高度,因为后世学陈(尤以茅龙笔书写)之末流一直在帮倒忙,导致人们(包括部分主流知识分子圈)对陈氏书法的评价大打折扣[8]386,但宝石终将闪耀,茅龙笔成就了白沙书法,陈献章亦使茅龙笔永放光芒,任时光流淌,陈氏书法中所体现的宇宙之道,以及超然、自我、真实、厚重、苍茫的气质与情感将一直闪烁耀眼光芒。

图1 广东省博物馆藏《粤东明儒言行录》(清刻本)中关于陈献章的记载

图2 陈献章 《种蓖麻诗草书卷》“老夫於此炼丹砂”句

图3 今新会名家制作的茅龙笔(使用中)

[1] 陈献章.陈献章集:上册 [M].孙海通,点校.北京:中华书局,1987.

[2] 赵壹.非草书[M]//黄简.历代书法论文选:上册.上海:上海书画出版社,1979:7.

[3] 黄宗羲.明儒学案:师说[M]//黄宗羲.黄宗羲全集:第七册.杭州:浙江古籍出版社,1985:12.

[4] 陈献章.陈献章集:下册 [M].孙海通,点校.北京:中华书局,1987:686.

[5] 湛甘泉. 跋周氏家藏先师石翁初年墨迹后[M]//四库全书存目丛书·集部·别集类:第57册.济南:齐鲁书社,1997:97.

[6] 孙岳颁,王原祁,等.佩文斋书画谱·三(内府本)[M].杭州:浙江人民美术出版社,2014:1144.

[7] 黄惇.从台阁体盛行到个性解放——明代书法艺术[M]//欧阳中石.中国书法艺术.北京/纽黑文:外文出版社/耶鲁大学出版社,2007:330.

[8] 陈志平.陈献章书法研究[M].北京:文物出版社,2009:390-391.

[责任编辑 李夕菲]

2017-02-20 作者简介:林颖旭(1982— ),女,广东新会人,硕士,讲师,主要从事书画研究。

B248.1;J29

A

1009-1513(2017)03-0026-04