清眩化痰汤治疗后循环缺血性眩晕的临床观察

2017-09-08张晓琴

张晓琴

(山西省太原市中医医院,山西 太原 030009)

清眩化痰汤治疗后循环缺血性眩晕的临床观察

张晓琴

(山西省太原市中医医院,山西 太原 030009)

清眩化痰汤;后循环缺血;眩晕;瘀阻脑络;盐酸氟桂利嗪

后循环缺血是常见的缺血性脑血管病,包括后循环的短暂性脑缺血发作和脑梗死[1]。眩晕是后循环缺血的常见表现,常反复发作,严重影响患者的生活质量。目前西医在临床上缺乏有针对性的特效药物。笔者应用清眩化痰汤治疗后循环缺血性眩晕,现报道如下。

一般资料

选取2014年8月—2016年8月就诊于太原市中医医院心脑科门诊及住院的82例患者为研究对象,采用随机数字表法分为治疗组和对照组。治疗组42例,男26例,女16例;年龄43~75岁,平均(53.75±6.84)岁;伴高血压病22例,糖尿病7例,冠心病9例。对照组40例,男23例,女17例;年龄46~73岁,平均(52.13±7.01)岁;伴高血压病24例,糖尿病6例,冠心病11例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

中医诊断标准:所有患者均符合中医眩晕的临床表现,参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[2],辨证为瘀阻脑络型。

西医诊断标准:参照《中国后循环缺血的专家共识》制定的诊断标准[1]。发作性眩晕多伴恶心、呕吐;至少伴一种椎-基底动脉供血不足的症状:视物不清、复视、共济失调、眼球震颤等;经颅多普勒(TCD)示椎基底动脉流速降低;发病前无神经功能缺损症状。

纳入标准:①40岁<年龄≤75岁;②符合上述中医及西医诊断标准;③生命体征平稳者。

排除标准:①有脑干、小脑、枕叶新发病灶者;②其他疾病所致眩晕,如脑出血、颅内占位性病变、良性阵发性位置性眩晕者;③合并心血管、肺、肝、肾和造血系统等严重疾病或严重器质性癫痫及精神病患者;④酗酒或精神活性物质、药物滥用者和依赖者;⑤有相关药物过敏史者。

治疗方法

对照组给予口服盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵)(西安杨森制药有限公司,国药准字H10930003)5 mg,每晚1次。治疗组在对照组的基础上,加用中药颗粒清眩化痰汤(由太原市中医医院中药房提供)。组成:柴胡10 g,黄芩10 g,姜半夏12 g,茯苓15 g,陈皮12 g,白术12 g,泽泻20 g,生薏苡仁20 g,川芎10 g,赤芍10 g,三七6 g(冲服),天麻10 g,甘草6 g。每日1剂,早晚冲服。治疗期间对其他疾病进行相关处理,但不使用抗眩晕药物。两组均治疗2周。

观察指标:观察治疗后两组总有效率,治疗前后TCD的变化,基底动脉收缩末期的最大流速(Vs)。

统计学方法:所有资料均采用SPSS 16.0进行统计学处理。计数资料用χ2检验,计量资料用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

治疗结果

1.疗效评定标准:根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[2]制定。痊愈:眩晕等临床症状完全消失;显效:眩晕等临床症状明显好转但未完全消失;有效:眩晕等临床症状有所改善;无效:眩晕等临床症状无改善。

2.结果

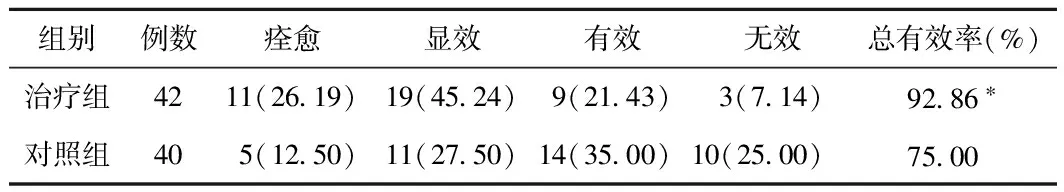

(1)临床疗效比较:两组患者总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 治疗组与对照组患者临床疗效比较[例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05

(2)治疗前后Vs比较:治疗前两组Vs比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性;治疗后,两组患者Vs改善均优于治疗前(P<0.05),且治疗组Vs改善优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 治疗组与对照组患者治疗前后Vs比较

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05

讨论

后循环又称椎-基底动脉系统,该系统血液供应发生障碍时,可致相应供血区域脑功能减退,症状频繁发作。眩晕是后循环缺血的常见症状,改善椎-基底动脉供血对改善后循环缺血性眩晕尤为重要。动脉粥样硬化是后循环缺血最常见的血管病变,而大动脉狭窄和闭塞引起的低灌注、血栓形成和动脉源性栓塞是缺血的主要机制[1]。盐酸氟桂利嗪是选择性钙离子拮抗剂,可抑制过量的钙离子跨膜进入细胞,防止细胞内钙负荷过量,防止缺血缺氧时大量钙进入神经元,改善脑微循环及神经元代谢,抑制脑血管痉挛、血小板凝聚增高等,从而改善脑缺血引起的各种症状。

后循环缺血性眩晕属于中医“眩晕”范畴,中老年人群多发。中医认为“风”“火”“痰”“瘀”“虚”皆可致眩,而病久皆可见痰瘀互结,清阳不升,浊阴不降,发为眩晕。本研究采用清眩化痰汤治疗,方中寓含小柴胡汤(柴胡、黄芩、半夏、甘草)枢转少阳枢机,通利三焦,透达郁火,升清降浊;二陈汤(陈皮、半夏、茯苓、甘草)化痰降逆,合泽泻汤(泽泻、白术)逐饮利水;生薏苡仁利湿健脾而不伤正,天麻祛风痰,川芎、赤芍、三七活血祛瘀通络。全方共奏化痰涤饮、活血祛瘀之功。现代药理学认为,陈皮能拮抗组胺、溶血卵磷脂引起的血管通透性增加,增强纤维蛋白的溶解,抗血栓形成[3];川芎嗪可扩张血管,改善微循环,抑制血小板聚集等;半夏降低全血黏度,抑制红细胞聚集和提高红细胞变形能力[4],从而改善脑缺血症状;白术、泽泻具有抗血小板聚集、抗血栓形成和促纤溶酶活性等作用;天麻可抑制脑缺血再灌注后大鼠神经细胞的凋亡,有脑保护作用[6]。

综上所述,清眩化痰汤联合西药治疗后循环缺血性眩晕效果显著,可明显改善基底动脉收缩末期的最大流速,可在临床中推广应用。

[1]中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血的专家共识[J]. 中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[3]雷载泉.中药学[M].上海:上海科学技术出版社,1995.

[4]蒋文跃,杨宇,李燕燕.化痰药半夏、瓜蒌、浙贝母、石菖蒲对大鼠血液流变性的影响[J].中医杂志,2002,43(3):215-216.

[5]陈东丽,陈旭东,夏翠英.天麻对大鼠脑缺血再灌注神经细胞凋亡的影响[J].中国实验方剂学杂志,2011,17(3):148-150.

2016-11-16)