CT分期对结核性脓胸纤维板剥脱手术时机选择的初步研究

2017-09-08刘小玉戴希勇刘奇斌

刘小玉 戴希勇 刘奇斌

·论著·

CT分期对结核性脓胸纤维板剥脱手术时机选择的初步研究

刘小玉 戴希勇 刘奇斌

目的 探讨CT分期对结核性脓胸纤维板剥脱手术时机的指导意义。 方法 收集2014年11月至2016年11月武汉市肺科医院收治的因结核性脓胸行纤维板剥脱手术治疗的56例患者,根据CT特点分为进展期(作为进展组;23例)、稳定期(作为稳定组;33例),对两组患者的病程、术前抗结核药物治疗时间、手术持续时间、术中出血量、术后24 h引流量、术后带管时间、手术治愈率、病理改变等情况[数据以“中位数(四分位数间距)”表示]进行统计分析。 结果 稳定组患者病程[23.6(17.1~30.0)周]、术前抗结核药物治疗时间[17.1(8.6~24.3)周]均明显长于进展组[分别为12.9(8.6~15.0)周、10.7(1.7~12.9)周],差异均有统计学意义(U值分别为137.50、159.50,P值分别为0.014、0.049);进展组手术时间[330.0(307.5~395.0) min]、术中出血量[700(500~800) ml]、术后24 h引流量[600(480~785) ml]、术后带管时间[29(14~35) d]均明显长(高)于稳定组[分别为270.0(240.0~330.0) min、300(200~400) ml、420(350~520) ml、7(5~8) d],差异均有统计学意义(U值分别为141.00、55.00、105.50、55.50,P值分别为0.027、<0.001、0.009、<0.001)。稳定组的手术治愈率(84.8%,28/33)明显高于进展组(26.1%,6/23),差异有统计学意义(χ2=19.62,P<0.001)。在病理学改变方面,进展组的干酪样坏死比率(82.6%,19/23)明显高于稳定组(39.4%,13/33),差异有统计学意义(χ2=8.65,P=0.003);稳定组玻璃样改变及坏死的比率(84.8%,28/33)明显高于进展组(30.4%,7/23),差异有统计学意义(χ2=17.12,P<0.001)。 结论 CT分期可作为纤维板剥脱手术时机的参考依据,进展期患者无特殊情况应延缓进行手术治疗。

脓胸, 结核性; 体层摄影术, X线计算机; 疾病特征; 外科手术; 评价研究

慢性期结核性脓胸的经典术式是纤维板剥脱术,目前主要根据病程或术前抗结核药物治疗时间决定手术时机。何锋等[1]认为病史在6周至3个月为最佳时机,张建东等[2]主张术前抗结核药物治疗时间应达到3个月以上,丁嘉安和谢冬[3]提倡手术前应进行规范、足量的抗结核药物治疗,时间要达到6个月以上。但尚未形成广泛共识,临床操作性不强。本研究根据CT特点对手术患者进行分组(期),将CT分期作为手术时机的选择依据,取得满意的效果。

资料和方法

一、研究对象

收集武汉市肺科医院2014年11月至2016年11月期间行结核性脓胸(均通过病理检查、GeneXpert MTB/RIF检测、结核分枝杆菌培养及菌种鉴定等方式确诊)相关手术的患者185例,剔除并发糖尿病、抗结核药物治疗不规则或耐药、行胸膜-肺联合手术、行胸廓成形术等患者,最终获得资料完整可查(包括术前2周和术后3~6个月内的CT资料)的传统纤维板剥脱术患者56例,其中男53例,女3例;年龄16~72岁,中位年龄29岁;并发肺结核的患者38例。

二、研究方法

1. 分期(组):根据术前2周内胸部64排CT扫描显像特点将结核性脓胸分为两期(组)。(1)进展期(组):呈包裹性脓胸改变,靠近胸壁处可见密度低于肌肉的纤维板,纤维板与胸壁之间无明显间隙,即无“低密度线”,此时胸腔内病灶结构分为“两层”(图1),共23例患者;(2)稳定期(组):由进展期发展而来,靠近胸壁处纤维板密度类似于肌肉,同时纤维板与胸壁之间有间隙,存在“低密度线”,此时胸腔内病灶结构可分为“三层”(图2),稳定期持续时间越长,“三层”结构密度差越大;共33例患者。

①肺组织:面积51.3 mm2,灰度-788.0 HU,方差44.6;②脓腔:面积51.3 mm2,灰度14.0 HU,方差11.9;③纤维板:面积51.3 mm2,灰度40.0 HU,方差14.0;④纤维板与胸壁间隙:面积51.3 mm2,灰度19.0 HU,方差15.2;⑤肌肉:面积51.3 mm2,灰度45.0 HU,方差11.1(面积:为选定的面积;灰度:反映组织密度,即CT值;方差:选定面积内CT值离散程度)图1 患者,男,27岁,进展期脓胸。脓胸呈包裹性改变,纤维板密度低于肌肉,且与胸壁之间无明显间隙,胸腔内病灶结构分为“两层”;图示相同面积内不同部位的组织密度不同

①肺组织:面积51.3 mm2,灰度-808.0 HU,方差33.5;②脓腔:面积51.3 mm2,灰度21.0 HU,方差18.6;③纤维板:面积51.3 mm2,灰度62.0 HU,方差12.9;④纤维板与胸壁间隙:面积51.3 mm2,灰度6.0 HU,方差20.3;⑤肌肉:面积51.3 mm2,灰度63.0 HU,方差15.5(面积:为选定的面积;灰度:反映组织密度,即CT值;方差:选定面积内CT值离散程度)图2 患者,男,66岁,稳定期脓胸。脓胸靠近胸壁处纤维板的密度类似于肌肉,与胸壁之间存在间隙,存在“低密度线”,此时胸腔内病灶结构可分为“三层”

2. 治疗方法:(1)手术对象:采用H-R-Z-E方案进行规范抗结核药物治疗2周以上,胸部CT扫描提示纤维板厚度超过1 cm。(2)根据病灶部位选择切口,术中酌情切除某一肋骨的大部分,先切开壁层纤维板进入脓腔,清除坏死物并冲洗后用纱布填塞脓腔,自脏壁层胸膜返折处先采用钝、锐性相结合的方法剥除脏层纤维板(若粘连致密,局部行“井”字切开),后电灼切除膈肌、心包、壁层纤维板,再游离下肺韧带及脓腔周边肺粘连,过程中仔细止血,术后采用1~2根引流管给予充分引流。手术标本送常规病理检查,每例标本随机切片5张以上。(3)术后鼓励患者咳嗽并早期下床,并采用2H-R-Z-E/10H-R(E)方案进行规范的抗结核药物治疗。

3. 疗效评价:(1)治愈:脓胸病灶清除,无残腔,肺复张良好;(2)好转:脓胸病灶大部分清除,无残腔,胸腔残留或再形成厚度>1 cm的纤维板,肺大部分复张;(3)未愈:有脓腔或空腔,肺较术前部分复张或未复张。

4. 观测指标:对各组术前病程及抗结核药物治疗时间、术前血红细胞沉降率(ESR)水平、C反应蛋白(CRP)水平、手术时间、术中出血量、术后24 h引流量、术后带管时间、治疗效果等情况进行统计学分析。

三、统计学分析

采用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计数资料应用χ2检验;两组患者各项指标经正态性检验,均呈偏态分布,数据以“中位数(四分位数间距)[M(Q1~Q3)]”表示,采用曼-惠特尼U(Mann-WhitneyU)检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、术前情况

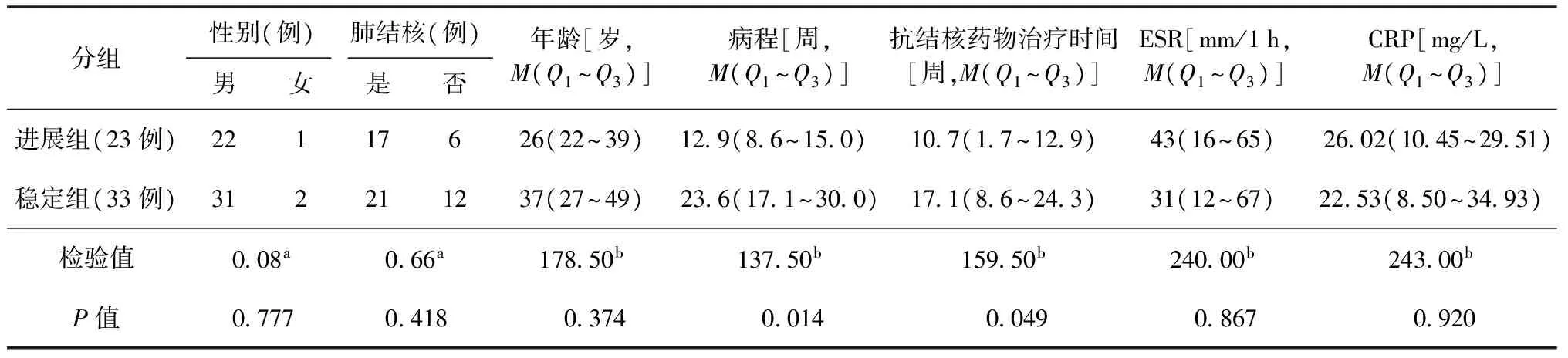

两组间基线(年龄、性别、是否并发肺结核)和ESR、CRP水平差异均无统计学意义(P值均>0.05);术前病程、抗结核药物治疗时间差异均有统计学意义(表1)。

二、手术相关情况

进展组手术时间、术中出血量、术后24 h内引流量、带管时间均明显高于稳定组(表2)。在疗效方面:进展组治愈6例(26.1%),好转17例;稳定组治愈28例(84.8%),好转5例,两组间治愈率差异有统计学意义(χ2=19.62,P<0.001)。

三、病理改变

进展组和稳定组患者各种病理改变并存,但所占比率不同,进展组的干酪样坏死比率(82.6%,19/23)明显高于稳定组(39.4%,13/33),差异有统计学意义(χ2=8.65,P=0.003);稳定组玻璃样改变及坏死的比率(84.8%,28/33)明显高于进展组(30.4%,7/23),差异有统计学意义(χ2=17.12,P<0.001);进展组和稳定组患者肉芽肿性炎性改变所占比率[分别为73.9%(17/23)、78.8%(26/33);χ2=0.04,P=0.850]和纤维结缔组织增生性改变所占比率[分别为73.9%(17/23)、78.8%(26/33);χ2=0.04,P=0.850]差异均无统计学意义。

表1 两组患者术前各项指标对比情况

注a:采用χ2检验;b:采用Mann-WhitneyU检验

表2 两组患者手术相关情况

图3 患者,男,29岁,进展期和稳定期并存的脓胸患者。同一例患者脓胸的不同部位分期不同,一般靠近膈面发展快于脓胸“囊袋”上部

讨 论

纤维板剥脱术是慢性期脓胸的经典术式,由于结核病在胸腔内可以有多种不同的病理表现,导致即使同样是慢性结核性脓胸,在胸腔内的病情及术后并发症都不完全一样[4],因此常根据病程或抗结核药物治疗时间来推定手术时机。本研究亦显示慢性期持续时间越长,手术创伤越小、术后恢复越快、效果更佳(表1,2),证明病程或术前抗结核药物治疗时间是决定手术时机的重要依据。但因涉及药物不良反应、经济负担和脓胸后遗症等问题,手术时机不宜选择过晚。本研究显示两组病程及抗结核药物治疗时间差异有统计学意义,这提示稳定期由进展期发展而来,也说明CT分期可体现时间上的差异;同时考虑到病程不同的核心在于病理改变的差异,而不同病理改变组织密度不同,在CT中表现迥异;笔者将病程、病理改变等综合因素在个体中的CT表现进行归纳分析,将有纤维板形成的患者分为进展期(组)及稳定期(组),目前尚无相关报道。

一、CT分期的病理学依据

本研究对56例结核性脓胸患者的病理改变进行分析发现,结核性脓胸纤维板病理变化趋势大致为:干酪样坏死、肉芽肿性炎、纤维结缔组织增生、玻璃样改变或变性坏死及钙化,与文献[4]报道一致。

1. 进展期:因脏壁层胸膜等炎性反应及胸腔纤维素、坏死物沉积而逐渐形成纤维板,从而完成对脓胸的包裹,早期纤维板以密度较低的干酪样坏死、肉芽肿(本组分别占82.6%、73.9%)为主要改变;此时虽然纤维结缔组织同时出现增生(73.9%),但因纤维板组织较疏松、周边组织炎性水肿明显,彼此粘连致密,所以CT图片虽然能够清楚地显示纤维板,但与周围组织界限却不清晰,即形成“二层结构”改变(图1)。

2. 稳定期:随着抗结核药物治疗时间的延长,炎症逐渐得到控制,纤维板内(尤其是外层)密度较低的干酪样坏死成分较进展期明显减少(本组占39.4%),而密度较高的纤维结缔组织增生、玻璃样改变及坏死(本组占84.8%)比例较进展期逐渐增高,纤维板密度逐渐增大、病灶逐渐局限;同时周边组织炎性水肿明显消退,外加长期肺不张等综合因素导致肋间隙缩窄、胸廓容积缩小,从而形成稳定期“三层结构”的CT改变(图2)。此期纤维板与脏层胸膜界限相对明显,有利于手术剥离。

值得注意的是,虽然不同时期主要改变不同,但两期之间无绝对的界限,同一例患者中可以两期改变并存(图3,本研究将此类归入进展期组),且个体之间存在差异,每期所延续的时间也不尽相同,所以完全根据病程或抗结核药物治疗时间来界定手术时机不符合精准治疗原则;而CT分期是个体与结核分枝杆菌之间随时间、治疗等因素综合作用的结果,其本质是脓胸病理改变的外在体现,相对来说应更客观、全面,操作性更强。

二、CT分期对手术时机影响的临床意义

结核性脓胸的手术目的在于清除病灶、消灭残腔、促进肺复张[5],当纤维板与周边组织炎性水肿消退,与脏壁层胸膜、膈肌、心包等组织均已形成边界清晰的界限时效果最佳[6]。

1. 进展期:此期若纤维板较厚,纤维板与肺脏、膈肌等组织尚未形成边界清晰的界限,脏层纤维板往往不能全层剥离,导致手术时间长,术中肺损伤、出血、术后渗出均较多,带管时间长。同时因病情仍处于进展期,结核未能在短期内得到有效控制,在术后肺未完全复张、胸腔渗出持续较多的窗口期,容易再次形成新的纤维板。本组手术时间、术中出血量、术后24 h引流量、带管时间均明显高于稳定期(表2),而稳定期的治疗效果却明显优于进展期,提示CT分期为稳定期时手术创面更小、风险更低、恢复更快、效果更佳。因此也建议处于进展期且纤维板较厚时无特殊情况应延期手术。若纤维板较薄,有效引流后肺复张明显,也可考虑在胸腔镜辅助下早期行胸腔病灶廓清术[7]。

2. 稳定期:此期纤维板内纤维结缔组织炎性水肿程度降低,玻璃样改变或坏死的比率升高,周边组织炎性水肿明显消退,纤维板与脏壁层胸膜、膈肌、心包等组织均已形成边界相对清晰的界限。此时采用“剥离子”等钝性分离的方法操作对脏层胸膜损伤小,完整切除“囊袋”可能性更高,肺内无明显实性病变的情况下大多能完全复张,治疗效果确切。

值得说明的是,决定手术时机及方式的因素众多,而手术是否顺利及术后情况还与手术技巧、病灶大小、相邻部位是否并发结核病等因素密切相关。而在同等条件下若能根据病情选择合理的手术时机,对患者显得尤为重要。初步研究显示,根据CT分期对结核性脓胸行纤维板剥脱术的效果确切,并发症少,值得进一步研究后推广。

志谢 武汉市肺科医院 武汉市耐多药项目办公室王坚杰医师、科教科段琼红博士对本研究统计学进行了指导

[1] 何锋,李远航,王小英. 胸膜纤维板剥脱术治疗慢性结核性脓胸手术时机的选择. 临床肺科杂志,2010,15(9):1254-1255.

[2] 张建东,刘尚春,王东平,等. 492例结核性脓胸的外科治疗. 中华胸心血管外科杂志,2003,19(6):370.

[3] 丁嘉安,谢冬. 肺结核外科治疗新进展. 结核病与肺部健康杂志,2012,1(1):55-59.

[4] 邹卫,潘宴青,刘政呈,等. 胸膜纤维层剥脱术治疗慢性结核性脓胸71例. 中华临床医师杂志(电子版),2011,5(22):6823-6825.

[5] Pearson FG. 普通胸部外科学.赵凤瑞,译.沈阳:辽宁教育出版社,1999:1031-1043.

[6] 龚昌帆,白连启,闰东杰,等. 112例结核性脓胸的外科治疗分析. 中国防痨杂志,2010,32(3):144-146.

[7] 韦林,米昌生,吴莉. 胸腔镜在结核性脓胸纤维板剥脱术中的应用.中华胸心血管外科杂志,2014,30(11):678.

(本文编辑:郭萌)

A preliminary study on the timing of stripping of fibrous plates of tuberculous empyema by CT staging

LIUXiao-yu,DAIXi-yong,LIUQi-bin.

DepartmentofSurgery,WuhanPulmonaryHospital,Wuhan430030,China

Correspondingauthor:DAIXi-yong,Email:daixiyong71@126.com

Objective To investigate the effects of CT features on the timing of tuberculous empyema surgery. Methods According to the CT characteristics, we grouped 56 patients with tuberculous empyema, who stayed in Wuhan Pulmonary Hospital and

surgical treatment by stripping of fibrous plates from November 2014 to November 2016, into progress period (23 cases) and stable period (33 cases). The following data of the patients in each group were collected and analyzed: the duration of disease, the treatment duration with anti-tuberculosis (TB) drugs, the duration of the surgery, intraoperative blood loss during operation; 24 hours postoperative drainage, time for carrying the drainage tube, the cure rate of operation, the pathological examination results, etc. Results The duration of disease (23.6 (17.1-30.0) weeks) and the previous treatment duration with anti-TB drugs (17.1 (8.6-24.3) weeks) in the stable period group patients were significantly longer than those in the progress period group patients (12.9 (8.6-15.0) weeks,U=137.50,P=0.014; 10.7 (1.7-12.9) weeks,U=159.50,P=0.049) respectively. The duration of operation (330.0 (307.5-395.0) min), intraoperative blood loss (700 (500-800) ml), 24 hours postoperative drainage (600 (480-785) ml) and the time for carrying drainage tube (29 (14-35) d) in the progress period group patients were significantly longer or higher than those in the stable period group patients (270 (240-330) min;U=141.00,P=0.027; 300 (200-400) ml,U=55.00,P<0.001; 420 (350-520) ml,U=105.50,P=0.009; 7 (5-8) d,U=55.50,P<0.001) respectively. The cure rate of operation in the stable period group (84.8%, 28/33) was obviously higher than that in the progress period group (26.1%, 6/23;χ2=19.62,P<0.001). As for the pathological changes, the proportion of caseous necrosis in the progress period group (82.6%, 19/23) was significantly higher than that in the stable period group (39.4%, 13/33;χ2=8.65,P=0.003); but proportion of the hyaline change and necrosis in the progress period group (30.4%, 7/23) was significantly lower than that in the stable period group (84.8%, 28/33;χ2=17.12,P<0.001). Conclusion The grouping of tuberculous empyema by the characteristics of CT can be used as a reference for the selection of the proper time of stripping of fibrous plates; the operation should be postponed if the patients are in the progress period and without the special situation.

Empyema, tuberculous; Tomography, X-Ray computed; Disease attributes; Surgical procedures, operative; Evaluation studies

10.3969/j.issn.1000-6621.2017.09.014

武汉市卫生计生科研基金(WX17C23)

430030 武汉市肺科医院外科

戴希勇,Email:daixiyong71@126.com

2017-04-25)