新法合成纳米银及其对鸟分枝杆菌的抗菌活性研究

2017-09-08王春花李维宏赵慧穆成孙蕊

王春花 李维宏 赵慧 穆成 孙蕊

·短篇论著·

新法合成纳米银及其对鸟分枝杆菌的抗菌活性研究

王春花 李维宏 赵慧 穆成 孙蕊

以山楂叶水提取物作为还原剂,采用生物法合成纳米银粒子。采用BACTEC MGIT 960 培养系统对结核分枝杆菌标准株H37Rv和鸟分枝杆菌(ATCC25291)对链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇一线抗结核药物,以及纳米银终浓度为0.15、0.30、0.60、1.20 μg/ml等4个剂量组进行药物敏感性试验。发现当pH值为11、浓度为0.5 mmol/L硝酸银溶液29.9 ml与0.1 ml山楂叶水提取物混合,反应条件为80 ℃、水浴15 min时,合成的纳米银粒径为7 (±23%) nm,为最佳合成条件。新法合成纳米银在较低浓度下(0.30 μg/ml)即显示出对鸟分枝杆菌和H37Rv具有抗菌活性。

银化合物; 金属纳米粒子; 微生物敏感性试验; 分枝杆菌,鸟; 剂量效应关系, 药物

鸟分枝杆菌是最主要的非结核分枝杆菌(NTM)性肺炎的致病菌,尤其常见于免疫功能低下者。其对包括利福平、异烟肼在内的多种抗结核药物具有天然抗药性[1]。目前临床针对该致病菌的治疗以大环内酯类药物(如克拉霉素)为主,疗程2年左右。因此,亟需寻找对鸟分枝杆菌具有杀菌作用的新药物。近年来,随着纳米技术的发展,纳米材料作为一种新型抗菌材料被广泛应用于医疗领域。本研究即采用新法合成纳米银材料,通过体外药物敏感性试验(简称“药敏试验”),了解新法合成的纳米银对鸟分枝杆菌的杀菌作用。

材料和方法

1.菌株和试剂:结核分枝杆菌标准株H37Rv,鸟分枝杆菌(ATCC25291)来源于中国疾病预防控制中心国家结核病参比实验室;纳米银由本试验室合成;MGIT液体培养管和SIRE药敏试剂盒购自美国BD公司。改良罗氏培养基购自珠海贝索生物公司。山楂叶采自果园;硝酸银为分析纯,购自天津试剂一厂。

2.主要仪器:比浊仪,BACTEC MGIT 960培养系统(美国BD公司);恒温培养箱(日本SANYO公司);超声水浴仪(德国Elma公司);紫外可见分光光度计(日本島津UV-visible2400系列);透射电镜(Jeol JEM100SX);X射线衍射仪[XRD;德国布鲁克公司(D8 ADVANCE)]。

3.纳米银合成:新鲜山楂叶用双蒸水清洗后,称取100 g,添加250 ml双蒸水榨汁。4 ℃保存备用。分析不同pH值、山楂叶提取物添加量和硝酸银浓度对纳米银合成的影响,找出最佳合成条件。将3 ml山楂叶提取物与27 ml浓度1 mmol/L的硝酸银溶液混合。80 ℃水浴15 min。分别调节硝酸银溶液的pH值为2.0、3.0、5.0、7.0、9.0、11.0。分别取山楂叶提取物0.1 ml、0.4 ml、0.7 ml、1 ml和3 ml,加1 mmol/L 的硝酸银溶液定容至30 ml。pH值选取上一步得出的纳米银粒径最小时的pH值(pH值为11)。硝酸银溶液浓度选取0.5、1.0、2.0和4.0 mmol/L。选取上步得出的纳米银粒径最小时的山楂叶添加量(0.1 ml)和pH值(pH值为11)。用紫外可见分光光度计检测以上试样是否有合成纳米银。用透射电镜观察合成纳米银的粒径。用X射线衍射仪对合成的纳米银进行表征。

4.液体药敏试验:应用BACTEC MGIT 960培养系统对H37Rv标准株和鸟分枝杆菌进行液体药敏试验。使用固体培养基上生长小于14 d的菌种,以无菌白金耳接种环刮取菌落,移至含MGIT液体培养基的无菌玻璃试管中,用振荡器充分打碎,配置成大于1.0麦氏浊度的菌液。静置20 min,使大的菌团块下沉。转移上清液至另一无菌试管,并用无菌生理盐水调节浊度至0.5麦氏浊度。取1 ml上述菌液加入4 ml无菌生理盐水(1∶5 稀释),混匀,即为工作浓度菌液。

取10支MGIT培养管,分别加入MGIT 营养添加剂0.8 ml。4支培养管分别加链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇药物溶液100 μl(依据国际标准液体结核分枝杆菌药敏试验标准,终浓度分别为1.0、0.1、1.0、5.0 μg/ml)。将纳米银(合成母液浓度为100 mg/L)超声处理15 min,4支培养管分别加入纳米银,终浓度分别为0.15、0.30、0.60、1.20 μg/ml。此8支培养管标记为含药管。另2支培养管不加入药物,标记为对照管。取工作浓度菌液0.5 ml加入上述8支含药管。取工作浓度菌液0.5 ml加入4.5 ml无菌生理盐水(1∶10 稀释),混匀,取此稀释菌液0.5 ml加入4.5 ml无菌生理盐水(1∶100稀释),混匀。取上述稀释后菌液(1∶100稀释)0.5 ml加入对照管。将10支MGIT培养管放入液体药敏试管架,并按放管程序放入BACTEC MGIT 960 仪器。在4~13 d内,MGIT 960系统将自动报告药敏试验结果。按上述方法重复进行鸟分枝杆菌对纳米银的药物敏感性试验2次。

结 果

1.纳米银合成试验结果:紫外可见分光光度法对反应后的溶液通过表征,紫外可见吸收光谱的吸收峰值介于400~434 nm,合成纳米银粒径介于7 (±23%)~27 (±22%) nm之间,透射电镜照片显示所有合成的纳米银粒子为近似球形(图1)。随pH值增加吸收峰变得尖而窄,合成纳米银的粒径减小。随着山楂叶提取物添加量的增加,吸收峰值向长波长迁移且峰变宽,纳米银颗粒粒径变大。随着硝酸银浓度增加,吸收峰增高并且向长波长移动,纳米银颗粒粒径变大。图1显示在pH为11和pH为3条件下合成纳米银的粒径。

当pH值为11,浓度为0.5 mmol/L的硝酸银溶液29.9 ml 与0.1 ml山楂叶水提取物混合,反应条件为80 ℃,水浴15 min时,合成的纳米银粒径为7 (±23%) nm,为最佳合成条件。

选取以上最佳条件合成的纳米银静置3个月,期间连续观察纳米银粒子的紫外可见吸收峰,发现其吸收峰值均在402 nm处,期间无明显变化。说明合成的纳米银粒子具有很好的稳定性。合成纳米银的X射线衍射图谱峰位置与粉末衍射标准联合委员会物质X射线衍射数据卡(JCPDS卡)上数据一致(JCPDS NO14-0781),特征值见图2。图中出现4个明显的峰值,说明纳米银晶体有4个晶面,衍射图谱由4个不同半径的同心圆环组成,对应的晶面指数由里到外依次为(111)、(200)、(220)、(311)。

图2 纳米银的X射线衍射图谱

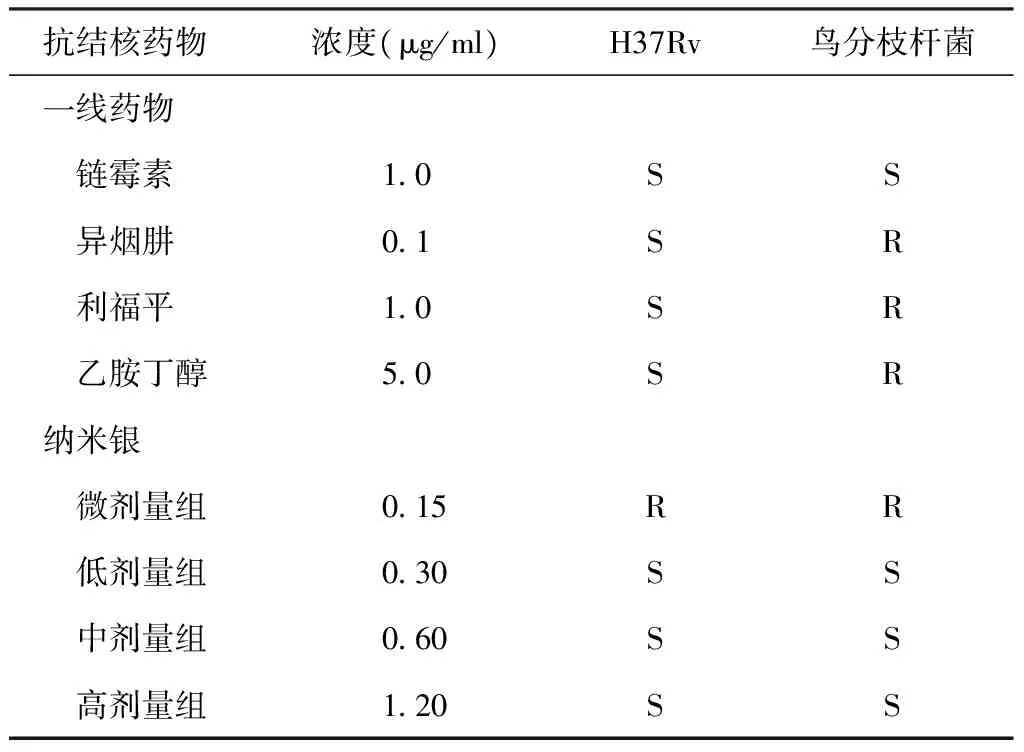

2.液体药敏试验结果:结核分枝杆菌标准菌株H37Rv只对纳米银浓度0.15 μg/ml耐药,在0.30 μg/ml、0.60 μg/ml和1.20 μg/ml浓度下均敏感。鸟分枝杆菌对异烟肼、利福平、乙胺丁醇耐药,对链霉素敏感,只对纳米银浓度为0.15 μg/ml 时耐药,纳米银浓度为0.30、0.60和1.20 μg/ml时均敏感,见表1。鸟分枝杆菌对纳米银的药敏试验重复2次,试验结果一致,与上述结果相同。

表1 结核分枝杆菌标准株H37Rv和鸟分枝杆菌液体药敏试验结果

注 S:敏感,此剂量下MIGT 960系统未报告细菌生长;R:耐药,此剂量下MIGT 960系统报告细菌生长

讨 论

1990、2000年和2010年3次全国结核病流行病学抽样调查资料显示,我国的NTM分离率分别为4.9%,11.1%和22.9%,呈明显上升趋势[2]。鸟分枝杆菌是最常见的NTM,细菌呈抗酸性,菌落形态多样,需要进行细菌菌种鉴定才能确定。鸟分枝杆菌培养生长缓慢,故选取其作为本次试验代表NTM进行液体药敏试验分析。鸟分枝杆菌对包括利福平、异烟肼在内的多种抗结核药物具有天然抗药性。

纳米材料在医学领域应用广泛[3],含纳米银抗菌纱布用于治疗烧伤,可快速杀灭各类细菌且效果持久[4]。纳米银系列抗菌剂具有高效抗菌性和广谱性,不易产生抗药性和效用持久等优点。纳米银合成的方法很多,其中氧化还原法是目前最常用的纳米银合成方法[5]。纳米银合成中常使用肼、硼氢化钠、二甲基甲酰胺等还原剂和有机溶剂,这些化合物毒性强,污染严重,对环境和生物具有潜在危害。而银杏叶等天然材料制备纳米银方法简单,无污染[6]。本研究采用山楂叶合成纳米银,山楂叶中含大量黄酮、多酚化合物,是很好的还原剂[7],用于纳米银的合成有利于降低生物毒性,对于纳米银在医学上的应用具有很好的前景。

本研究中pH值为2的条件下没有纳米银合成,可能是因为在这样的强酸条件下,抑制了山楂叶提取物中还原基团的活性。在高pH值下,纳米银粒子的形态更规则、更分散,不容易团聚。这可能是由于随着反应溶液pH值的升高,参与还原反应的官能团去质子化能力增强,可以携带更多负电荷,把Ag+还原为单质Ag。此外,其稳定性可能与静电排斥作用使纳米银颗粒更分散不易团聚有关[8]。本研究中纳米银粒径随着提取物添加量的增加而增大,可能由于较多的还原基团聚集在形成的原子核表面,这使得银原子核表面的银离子继续被还原,导致纳米银形成大粒径粒子。另外,太多的还原物质可以加强形成纳米粒子间的桥联效应,这导致了纳米粒子的团聚。所以,为合成小粒径的纳米银,应选取最低山楂叶提取物添加量。这与Song等[6]研究木兰叶提取物合成纳米银的结论一致。本研究显示,随硝酸银浓度增高纳米银的粒径增加,这可能由于太多的纳米银离子会富集在合成的原子核表面,在其表面发生二次还原反应,合成新的原子核,从而导致了大粒径纳米银的形成。

不同方法和条件合成纳米银的形状、粒径和性质不同,不同粒径和形状的纳米银抗菌效果不同。Seth等[9]研究显示,牛血清白蛋白纳米银(BSA-Agnano)复合物稳定性高于、生物毒性低于聚乙烯吡咯烷酮-纳米银(PVP-Agnano),但其杀灭临床分离结核分枝杆菌和H37Rv标准株的有效浓度为8 μg/ml。Banu和Rathod[10]对10株临床分离的耐多药和广泛耐药结核分枝杆菌,以及非结核分枝杆菌研究显示,纳米银的最低抑菌浓度为6.25~12.5 μg/ml。以上两结果最低抑菌浓度均高于本研究,可能与纳米银合成方法不同、粒径不同及有无结合物有关。有研究显示,纳米银的抗菌作用具有形状依赖性,Pal等[11]对不同形状的纳米银对大肠杆菌的抗菌性研究结果显示,三角形纳米银在银含量为0.01 μg/ml时即显示出明显的细菌抑制作用,而圆形和杆状纳米银起细菌抑制作用的银含量分别达到0.125 μg/ml和0.5~1.0 μg/ml 之间。纳米银的抗菌性能还具有尺寸依赖性,粒径小于5 nm的纳米银对大肠埃希菌表现出了更好的抗菌能力。当纳米银浓度为75 μg/ml时,大肠埃希菌没有明显的细菌生长,表明纳米银的抗菌性能还具有浓度依赖性[12]。本研究以农业废料山楂叶为原料,降低纳米银合成的成本。采用新的方法合成纳米银颗粒,形状为圆形颗粒,粒径在7~27 nm范围。目前,纳米银对NTM抗菌活性的研究较少。本研究采用新法合成纳米银对NTM和结核分枝杆菌标准株进行耐药分析,低于0.30 μg/ml 浓度对鸟分枝杆菌和H37Rv均不具有杀菌作用,而高于0.30 μg/ml对二者均具有抗菌活性,表明纳米银对分枝杆菌的抗菌活性具有剂量依赖性,这与此前Morones等[12]对纳米银对大肠埃希菌抗菌作用的研究结果相一致。

本研究采用体外药敏试验,研究新法合成纳米银对鸟分枝杆菌的杀菌作用。结果表明,鸟分枝杆菌对链霉素敏感,对异烟肼、利福平、乙胺丁醇耐药。而纳米银在较低浓度下即显示出对鸟分枝杆菌具有杀菌作用。同时,纳米银均有良好的稳定性,在多次重复试验中均显示其具有杀菌特性。本研究证实了新法合成纳米银对鸟分枝杆菌的杀菌作用,为开发治疗鸟分枝杆菌感染药物提供了新的思路。

目前,研究显示医院感染中NTM常见,尤其是手术伤口不愈合情况中的医院感染中,NTM是常见菌种[13-14]。NTM感染全身用药时间长、不良反应明显。在前期研究基础上有必要开展其他NTM的体外杀菌作用研究,将纳米银用于体外创面伤口处理,提高杀菌效果、促进愈合有积极意义。但对于纳米银对人体毒性效应研究也显示吸入纳米银可引起肺部损害[15],经口或者经静脉给予纳米银可以引起胃肠道、心血管、肝脏及神经系统的损伤[16-19],但损伤的发生与纳米银的浓度及暴露时间有关。目前纳米银材料广泛应用于治疗控制皮肤感染,但其真皮毒性仍存在争议[20-22],本研究采用体外实验发现纳米银对鸟分枝杆菌和结核分枝杆菌H37Rv具有抗菌活性,对于临床应用治疗皮肤结核和NTM感染仍需要进行动物实验及临床实验进行深入研究。

[1] 段鸿飞, 傅瑜, 马屿, 等. 鸟分枝杆菌复合群肺病的诊断与治疗现状. 中华内科杂志, 2011, 50(6): 522-525.

[2] 王宇. 全国第五次结核病流行病学抽样调查资料汇编. 北京: 军事医学科学出版社,2011.

[3] 赵永彬, 赵亚群. 纳米银的抗菌机制及其生物安全性的研究进展. 医学综述, 2015,21(20):3735-3737.

[4] 王君君, 薛玉英, 唐萌. 纳米银在医学领域中的抗菌应用及毒性. 中华烧伤杂志, 2016, 32(10):631-634.

[5] Slistan-Grijalva A, Herrera-Urbina R, Rivas-Silva JF, et al. Synthesis of silver nanoparticles in a polyvinylpyrrolidone (PVP) paste, and their optical properties in a film and in ethylene glycol. Mater Res Bull, 2008, 43(1): 90-96.

[6] Song JY, Kim BS. Rapid biological synthesis of silver nanoparticles using plant leaf extracts. Bioprocess Biosyst Eng, 2009, 32(1): 79-84.

[7] 龚霞, 巫永华, 刘恩岐, 等. 山楂叶提取物不同极性组分的体外抗氧化作用. 食品工业, 2016,37(8):216-219.

[8] Sadowski Z, Maliszewska IH, Grochowalska B, et al. Synthesis of silver nanoparticles using microorganisms. Materials Science-Poland, 2008,26 (2): 419-424.

[9] Seth D, Choudhury SR, Pradhan S, et al. Nature-inspired novel drug design paradigm using nanosilver: efficacy on multi-drug-resistant clinical isolates of tuberculosis. Curr Microbiol, 2011, 62(3): 715-726.

[10] Banu A, Rathod V. Biosynthesis of Monodispersed Silver nanoparticles and their activity againstMycobacteriumtuberculosis. J Nanomed Biotherapeut Discov, 2013, 3(1/2):211-220.

[11] Pal S, Tak YK, Song JM. Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? A study of the Gram-negative bacteriumEscherichiacoli. Appl Environ Microbiol, 2007, 73(6): 1712-1720.

[12] Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, et al. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnol, 2005, 16(10): 2346-2353.

[13] 何丹华, 李其林, 李湘君, 等. 皮肤及软组织非结核分枝杆菌病研究进展. 皮肤性病诊疗学杂志, 2011, 18(3): 207-209.

[14] 金江, 贾军, 丁晓岚, 等. 散发性皮肤非结核分枝杆菌感染37例回顾研究. 北京大学学报(医学版), 2015, 47(6): 939-944.

[15] Lu XF, Zhu T, Chen CY, et al. Right or left: the role of nanoparticles in pulmonary diseases.Int J Mol Sci, 2014,15(10):17577-17600.

[16] 薛玉英,唐萌. 纳米银生物学效应研究进展. 东南大学学报(自然科学版), 2009, 39(6):1315-1320.

[17] 张田露. 银纳米颗粒致心血管系统毒理学效应及其机制的研究. 北京:北京印刷学院,2014.

[18] De Jong WH, Van Der VenL T, Sleijffers A, et al. Systemic and immunotoxicity of silver nanoparticles in an intravenous 28 days repeated dose toxicity study in rats. Biomaterials, 2013, 34(33):8333-8343.

[19] Feng X, Chen A, Zhang Y, et al. Central nervous system toxicity of metallic nanoparticles. Int J Nanomedicine, 2015, 10:4321-4340.

[20] PoonVK, BurdA. In vitro cytotoxity of silver: implication for clinical wound care. Burns,2004,30(2):140-147.

[21] 李琴琴,赵英虎,孙友谊,等. 纳米银材料的生物安全性研究进展.生态毒理学报,2015, 10 (6):35-42.

[22] 麻涛,田文,费阳,等.不同浓度纳米银溶液对人皮肤成纤维细胞生长的影响.中华疝和腹壁外科杂志:电子版,2016,10(1):12-16.

(本文编辑:李敬文)

Study on the effect of new method of synthesis of silver nanoparticles onMycobacteriumavium

WANGChun-hua*,LIWei-hong,ZHAOHui,MUCheng,SUNRui.

*TuberculosisReferenceLaboratory,TianjinCenterforTuberculosisControl,Tianjin300041,China

Correspondingauthor:LIWei-hong,Email:lhy040528@163.com

Silver nanoparticles were successfully synthesized from aqueous silver nitrate through a simple green route using the extract of hawthorn leaves as a reducing as well as capping agent. BACTEC MGIT 960 culture systems was used to evaluate the antibacterial activity of silver nanoparticles onMycobacteriumavium(ATCC25291) and H37Rv for streptomycin,isoniazid, rifampicin and ethambutol with the final concentration of silver nanoparticles at 0.15 μg/ml,0.30 μg/ml, 0.60 μg/ml and 1.20 g/ml. The best reaction conditions were pH 11.0, 0.1 ml of the extract, silver nitrate concentration 0.5 mmol/L, incubation temperature at 80 ℃ and duration time was 15 min, the diameter of silver nanoparticles was 7 (±23%) nm. When the concentration of silver nanoparticles was at 0.30 μg/ml, there were antibacterial activity in bothMycobacteriumaviumand H37Rv.

Silver compounds; Metal nanoparticles; Microbial sensitivity tests;Mycobacteriumavium; Dose-response relationship, drug

10.3969/j.issn.1000-6621.2017.09.024

300041 天津市结核病控制中心参比室(王春花、赵慧、穆成、孙蕊);山西农业大学环境科学院(李维宏)

李维宏,Email:lhy040528@163.com

2017-02-13)

注:王春花与李维宏对本研究有同等贡献,为并列第一作者