墨家、道家的流变及其与道教的联系

2017-09-05刘志圣

张 干,刘志圣

(曲阜师范大学 孔子文化研究院,山东 曲阜 273165)

墨家、道家的流变及其与道教的联系

张 干,刘志圣

(曲阜师范大学 孔子文化研究院,山东 曲阜 273165)

从战国一直到西汉,墨、道、神仙三家各自归属明确,彼此之间互不关联。而随着早期道教人物的出现与道教组织的兴起,墨、道、神仙三家界限分明的状况被逐步打破。东汉末年,道家首先与神仙家合流,二者渐次并为道教。此时,墨家学派的部分技术、思想与这一团体的组织形式亦被早期道教组织所借用,原彼此无涉的墨、道两家开始产生相应关联。到东晋时,墨子被葛洪神化为地仙,正式融入进道教,成为道教人物。墨家、道家、道教三者之间的总体关系以东汉末期为界点,呈现出由分离到逐渐融合的发展状态。三家融合最终于东晋葛洪之后完成,表现为道教兼收墨、道两家。

墨家; 道家; 道教; 融合

道家产生于春秋时期,墨家则诞生在战国时代,就时间而言,后者的产生明显晚于前者。墨家学派虽然出现较晚,但这一团体却在战国晚期取得了超过道家的社会影响力,与儒家一同被韩非子称为“世之显学”。囿于百家争议的大背景,二者在当时虽有理论交融,但彼此之间仍以互相批驳为主。宋銒、尹文虽不属于墨家学派,但其主张与墨者言论相似,“禁攻寝兵”合于“非攻”,“情欲寡浅”亦同“节用”、“非乐”相近。颜师古在《汉书·艺文志》注中引刘向之言,称尹文、宋銒俱游于稷下。[1]217以宋尹学派为代表的稷下黄老道家表现出对墨子思想接纳的一面。相较于带有间接色彩的接受面,尹文对墨者的批评则更为明显,这直接体现在其著作当中,“大道治者,则名、法、儒、墨自废。以名、法、儒、墨治者,则不得离道”[2]1,“是道治者,谓之善人;藉名、法、儒、墨者,谓之不善人”[2]2。尹文认为,墨子思想悖离大道,同时,借助墨学来处理世事的人也并非良善之辈。《庄子·天下》篇虽对墨家团体无私忘我、积极践行的品质表现出赞赏,称墨子为“天下之好”,但仍然指出墨家主张违背世情,难以持久。秦朝建立,这个统一的大帝国施行严苛的文化控制政策,焚烧诸子书籍,对百家言语厉行打压。墨、道两家皆在冲击范围之内,受此影响,进入发展的低潮期。西汉在建立伊始,虽然延续着之前的“挟书”政策,在法律层面上抵制私学,但却并不似秦一般极端。此时,在秦朝淤积的灰烬之上,诸子学术开始出现复苏的迹象,其中,以黄老之学的恢复最为迅速。惠帝元年,曹参为齐相,用胶西盖公所论黄老之学,以清静无为的理念治齐并大获成功,被誉为贤相。一年之后,曹参成为西汉第二任丞相,将黄老之学的施行范围推广到整个帝国。西汉惠帝四年,废除“挟书律”,困囚文化的禁制被正式解除,得益于此前官方的推动,与庄子学派共同组成道家的黄老一脉勃兴,而墨家则依旧延续着被压制的态势,无论是学派组织还是学术传承,皆没有出现明显的恢复。此时,墨家已经失去了最后的一次复生机会,在其后“罢黜百家”的官方政策的贬斥下,这个曾经显赫战国当世的学术团体正式走向难以为继的断绝局面。时至东汉,王充已经感慨墨家学派学术不传,并指出墨学的重视外在闻见而忽视内心认知是造成这一现象的主要原因,其言:“墨议不以心而原物,苟信闻见,则虽效验章明,犹为失实。失实之议难以教,虽得愚民之欲,不合知者之心,丧物索用,无益於世。此盖墨术所以不传也。”[3]963东汉中后期,在墨学断绝的同时,道家学派的影响却仍有余绪:张衡多撷取道家理论来建构自然哲学观念与寄托人生理想;荀悦在编修《汉纪》、《申鉴》时亦颇受道家自然主义与辩证法的影响;马融、郑玄、仲长统、王符、郞顗等士人身上所表现出的道家情怀则将道家精神推向一个新的层次。[4]78

从学术源流来看,墨道两家分属于不同的流派,无论是黄老道家还是庄子学派,皆与墨家有较大差异。从刘向、刘歆一直到班固,都对这一现象有着清醒的认识。在《汉书·艺文志》中,不仅仅墨道两家著述归属明晰,与后世道教关联密切的道家经典与方术亦被严格区分,分列于“诸子略”与“方技略”二者之中。相较于“诸子略”之中的道家,讲求隐世修行、炼丹长生的道教更近于被列于后者神仙家。《汉书·艺文志》对道家赞许颇多,称其有益于政治,是“君人面南之术”[1]1732,而认为神仙家著作荒诞不经,并不具备政治功用,乃“非圣王之所教之所以教也”[1]1780。《汉书·艺文志》将道家与神仙家分类而列,对二者态度判然有别,体现出西汉时期两家之间的巨大差别。东汉中期的道家与方术依然延续着之前彼此分离的态势,并未出现明显的汇流现象。矫慎为东汉著名隐士,与马融同时且皆有名声,其人喜好黄老之学与神仙导引之术,约在汉安帝时即于山中隐居。友人吴苍致书矫慎,劝其出仕,书中有句云:“盖闻黄、老之言,乘虚入冥,藏身远遁,亦有理国养人,施于为政。至如登山绝迹,神不著其证,人不睹其验。”[5]2771可见,黄老之学在当时仍为一种学术流派,兼有隐逸出世与积极入仕两面,与毫无事实效验的神仙方术截然有别。而到东汉晚期,之前并无交集的黄老道家与神仙方术开始出现关联,显现出合为一家的趋向。《后汉书·王涣列传》载:“延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祠。”[5]2470同书《襄楷列传》亦言:“闻宫中立黄老、浮屠之祠。”除了在宫中建立黄老祠之外,汉桓帝在延熹八年(公元165年)先后派常侍左倌、管霸去苦县祭祀老子[5]316,并于延熹九年亲自在濯龙宫祭祀黄老。[5]317汉桓帝对黄老的狂热崇拜使得黄老道家初步沾染有神仙色彩,同时,以此为基点,黄老开始由学术流派蜕变为宗教。汉灵帝熹平二年(公元173年),陈相魏歆与陈王刘宠“共祭黄老君,求长生福”。[5]1669此时,黄老已经具有长生赐福的功能,宗教化色彩进一步突出,传播区域亦从宫廷扩展到了地方,而随着早期道教组织太平道与天师道的出现,黄老道家正式变为黄老道教。《资治通鉴·灵帝纪》光和六年载:“巨鹿张角奉事黄、老,以妖术教授,号太平道。”[6]1864《后汉书·刘陶传》言:“时巨鹿张角伪托大道,妖惑小民。”[5]1849张角直接依托桓灵时期流行的黄老信仰,创建太平道组织。《后汉书·皇甫嵩传》说:“初,巨鹿张角自称‘大贤良师’,奉事黄老道。畜养弟子,跪拜首过,符水咒说以疗病,病者颇愈,百姓信向之。”[5]2299《三国志·张鲁传》注所引《典略》亦云:“太平道者,师持九节杖为符祝,教病人叩头思过,因以符水饮之,得病或日浅而愈者,则云此人信道,其或不愈,则为不信道。”[7]264太平道利用属于方术范畴的符水治疗疾病,并通过良好的治疗效果来获得群众基础。黄老学说成为太平道的理论来源,而方术则为太平道的传道工具,在这一组织当中,原被《汉书·艺文志》分类而列的“道家”与“方技”开始变得紧密相连、不可分割。太平道形成于北方,由张陵所创的天师道产生在南方巴蜀地区。同太平道相似,天师道亦将“方技”与“道家”结合为一家。天师道依托《老子》作《老子想尔注》,并且利用方术为教众治疗,“祭酒主以老子五千文,使都习,号为奸令。为鬼吏,主为病者请祷。”[7]264

通过东汉末期的太平道与天师道,黄老完成了从学术流派到宗教组织的转变,之前本无关联的道家经典与神仙方术在这一过程中融合为一体。同样是在这一时期,墨家学派亦与道教产生了相应关联,具体表现为《墨子》一书中的部分思想与技术与墨学团体的组织形式为早期道教所借用。郑杰文[8]216-224从三个方面对其进行了概括:《墨子》中尊天事鬼的学说为以太平道为代表的早期道教提供了教义基础;墨学团体相对严密的组织形式成为“军教合一”的太平道的组织雏形;《墨子》中的科技成就被方术道士转化为方术来源。秦彦士[9]311-321在《墨家与道教》一文中同样对墨家学派对道教产生的影响做出了论述,具体可概括为四点:一、在一般性思想原则方面:道教吸收了墨家学说的批判色彩、平民立场与兼爱、非攻、大同的思想;《墨子·尚贤》与《亲士》二篇中的选贤思想为道教经典《抱朴子》所借用;道教所重视的道德感化的方法与墨家学派相关。二、在丹家方术方面:墨家学派强调人为的发展变化观点被后世道教吸收,逐渐发挥为气功;《墨经》中“五行毋长胜”的思想成为丹道“五行错王说”与“五行颠倒术”的理论来源。三、在鬼神思想方面:墨家学派的“明鬼”思想发展为道教的鬼神体系与赏善罚恶学说。四、在实际组织方面:墨家思想促进了太平道、五斗米道等早期道教组织的产生;道教直接从《墨子》中借用“法仪”一词来作为道法科仪的命名。李养正[10]103-114亦指出:《太平经》一书分别再现了《墨子》中天志明鬼的宗教观、尚贤节葬的社会政治理想、兼爱相利的伦理道德思想、望气占候的宗教方术。此外,《历世真仙体道通鉴》一书中亦载有封衡之事:封衡为东汉末期时人,早年学道,精通《老子》与《庄子》,其人医术高明,炼成有药物水银霜、黄连屑,著有《容成养气术》十二卷、《墨子隐形法》一篇、《灵宝卫生经》一卷。[11]361其中,封衡的著作有《墨子隐形法》一书,其书直接以墨子命名,且封衡亦精通医药丹道方术。《墨子隐形法》今虽不传,但从书名线索与封衡本人事迹来看,该书体现了早期道教人物对《墨子》中所载技术的利用。时至东晋,抱朴子葛洪将墨子形象进一步演化为地仙,其所著《神仙传》记有墨子求道成仙之事,其中第二部分援引如下:

“墨子年八十有二,乃叹曰:‘世事已可矣,荣位非可长保,将委流俗以从赤松游矣。’乃谢遣门人,入山精思至道,想像神仙。于是,夜常闻左右山间有诵书声者。墨子卧后。又有人来,以衣覆之,墨子乃伺之。忽有一人,乃起问之曰:‘君岂山岳之灵气乎?将度世之神仙乎?愿且少留。诲以道教。’神人曰:‘子有至德好道。故来相候,子欲何求?”墨子曰:“愿得长生,与天地同毕耳。’于是神人授以《素书》、《朱英丸方》、《道灵》、《教戒》、《五行变化》,凡二十五卷,告墨子曰:‘子既有仙分,缘又聪明,得此便成,不必须师也。’墨子拜受。合作,遂得其效,乃撰集其要,以为《五行记》五卷,乃得地仙,隐居以避战国。至汉武帝时,遂遣使者杨辽,束帛加璧,以聘墨子,墨子不出。视其颜色,常如五六十岁人,周游五岳,不止一处也。 ”[12]67

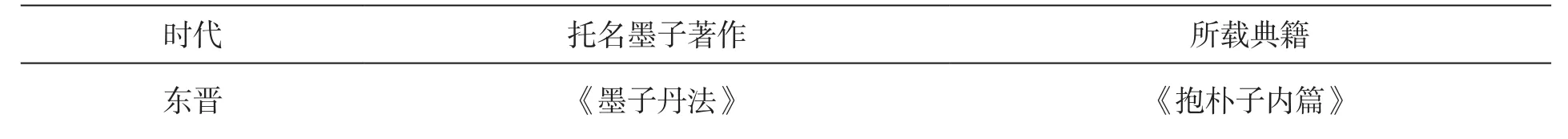

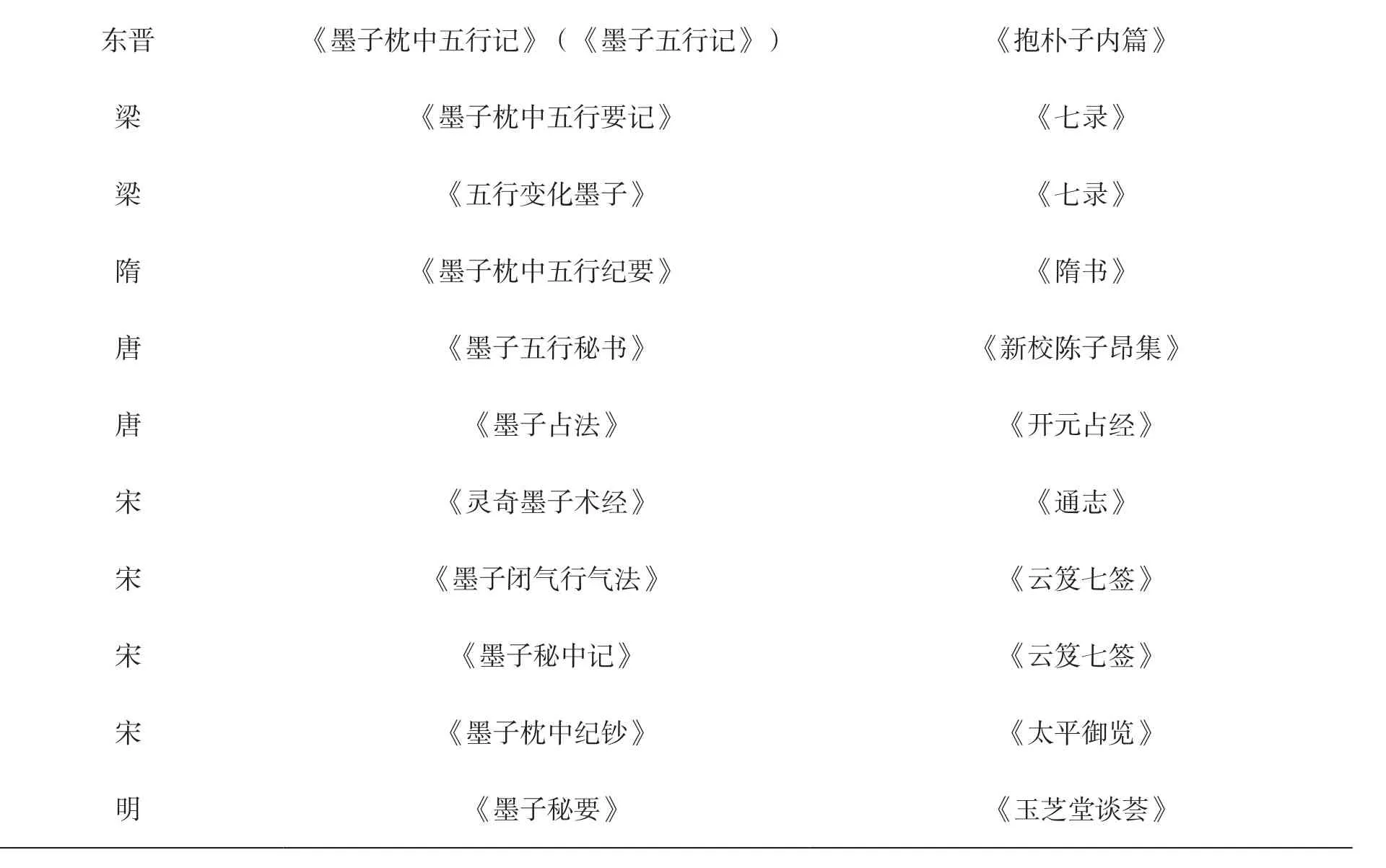

《神仙传》所记的墨子故事总体可分为两部分。在第一部分,葛洪借用《墨子·公输》篇的内容,讲述了墨子挫败公输班计划利用器械攻宋之事。在第二部分,葛洪言说墨子因受神人点化而得以入道成仙,并撰有五卷《五行记》。该条志怪故事构思完整,详细描述了墨子入道成仙的过程,墨子希望修仙的缘起、过程与最终的得道成仙被依次揭示刻画。其中,墨子与神人相遇的情节虽着墨不多,但构思严密且笔笔精当。首先写墨子听到神异之音,暗示此地有仙人存在,为下文做下铺垫。之后描写墨子遇神异之事,揭示出神人出现的时间与条件,正是利用这些条件,墨子精心布置,巧待仙人,最终得以入道成仙。该部分行文叙述理路畅,前后紧密衔接,整个故事在充满着传奇色彩的同时且毫无突兀之感,而墨子与神人之间的对话则使一个执着求道、愿得长生的墨子形象跃然纸上,最后所记汉武帝遣使延聘之事则进一步强化了墨子的神异色彩。葛洪通过完整的故事情节与传神的描写刻画,将墨子形象彻底地神格化。在抱朴子的改造之下,墨子已经与炼丹求道、隐迹名川的神仙无异,正式成为道教人物。在葛洪之后,道教之中出现了诸多的托名于墨子的著作,现据李养正[10]102与李远国[13]19的研究成果统计如下:

时代 托名墨子著作 所载典籍东晋 《墨子丹法》 《抱朴子内篇》

东晋 《墨子枕中五行记》(《墨子五行记》) 《抱朴子内篇》梁梁隋唐唐宋宋宋宋明《墨子枕中五行要记》 《七录》《五行变化墨子》 《七录》《墨子枕中五行纪要》 《隋书》《墨子五行秘书》 《新校陈子昂集》《墨子占法》 《开元占经》《灵奇墨子术经》 《通志》《墨子闭气行气法》 《云笈七签》《墨子秘中记》 《云笈七签》《墨子枕中纪钞》 《太平御览》《墨子秘要》 《玉芝堂谈荟》

从现有文献来看,在葛洪之前,托名墨子的道教著作只有东汉封衡所作《墨子隐形法》一种,而在东晋以及东晋之后,则出现了诸多托名墨子的道教著作,仅《抱朴子内篇》中就存在《墨子丹法》与《墨子枕中五行记》两种。元代至元十七年,在官方组织的佛道论争当中,道教处于下风,最终落败。忽必烈于时下令禁止《道藏》,元代《道藏》因此悉遭焚烧毁坏。元道藏现仅存《云笈七谶》与《太平风露经》两种印本,存于国家图书馆当中。[14]61由于元代道教发展受挫,《道藏》被焚,其中与墨家相关的书籍亦难以考索。除元代外,从东晋一直到明朝,皆有托名于墨子的道教书籍存在,呈现出时间维度上的延续性。时至明代,今传的五十三篇《墨子》被直接收录于明成祖时期开始编纂的《正统道藏·太清部》中[15]1。从文本保存来看:

“刘向、刘散父子校勘的先秦竹书本是后世《墨子》的最早祖本。而由他们抄录、整理过的卷书本71篇很有可能不是《墨子》的全部。唐代以前《墨子》就已丢失10篇,剩下61篇;唐代以后到宋金元,《墨子》又失8篇,幸得明《道藏》本完整保存了53篇。《道藏》对保存《墨子》其功甚巨,明《道藏》本《墨子》遂成为后世各家《墨子》版本的最直接祖本。”[16]122

就校勘价值而言:

“道藏的抄录者刊刻者们怀着一种虔诚的宗教热忱,把他们并不完全理解的《墨子》一字不异地工录下来,正是由于忠实原文,才使这部书免遭中国不少古代典籍、尤其是儒家典籍常常遇到的被肆意篡改的厄运,使之成为后世治墨学者最重要的校勘依据。”[17]498

在传世的诸多《墨子》文本中,以道藏本《墨子》保存最为完整。其本以宋刻本为据,文字刊刻严谨,是元代之后最接近于原始《墨子》的面貌传本,并成为乾嘉学者家及后代诸家校勘研究墨学的直接依据。正是由于道藏本《墨子》的上述价值,以至于栾调甫发出《墨子》“独赖道家而获存”[18]106的感慨。

综上所述:从战国一直到西汉,墨、道、神仙三家各自归属明确,彼此之间互不关联。而随着早期道教人物的出现与道教组织的兴起,墨、道、神仙三家界限分明的状况被逐步打破。东汉末年,道家首先与神仙家合流,二者渐次并为道教。此时,墨家学派的部分技术、思想与这一团体的组织形式亦被早期道教组织所借用,原彼此无涉的墨、道两家开始产生相应关联。到东晋时,墨子被葛洪神化为地仙,正式融入进道教,成为道教人物。墨家、道家、道教三者之间的总体关系以东汉末期为界点,呈现出由分离到逐渐融合的发展状态。三家融合最终于东晋葛洪之后完成,表现为道教兼收墨、道两家。

[1]班固撰,颜师古注. 汉书[M]. 北京:中华书局,1962.

[2]王恺銮校正. 尹文子校正[M]. 上海:商务印书馆,1934.

[3]黄晖撰. 论衡校释(附刘盼遂集解)[M]. 北京:中华书局,1990.

[4]王 萍. 道家思想在东汉中后期的发展[J]. 东岳论丛,2001,(05):78-81.

[5]范晔撰,李贤等注. 后汉书[M]. 北京:中华书局,1965.

[6]司马光编著,胡三省音注. 资治通鉴[M]. 北京:中华书局,1956.

[7]陈寿撰,陈乃乾校点. 三国志[M]. 北京:中华书局,1964.

[8]郑杰文. 中国墨学通史[M]. 北京:人民出版社,2005.

[9]秦彦士. 墨家与道教//张知寒. 墨子研究论丛(一)[C]. 济南:山东大学出版社,1991.

[10]李养正. 道教与诸子百家[M]. 北京:北京燕山出版社,1993.

[11]赵道一. 历世真仙体道通鉴//张继禹. 中华道藏(第四十七册)[Z]. 北京:华夏出版社,2004:361.

[12]葛 洪. 神仙传[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003.

[13]李远国. 墨家与道教[J]. 孔子研究,1991,(04):19-26.

[14]刘 华. 《道藏》的编纂及史料研究价值[J]. 图书情报工作网刊,2011,(12):60-68.

[15]张继禹. 中华道藏(第二十四册)[Z]. 北京:华夏出版社,2004.

[16]张炳林. 略说《墨子》重要版本的传承关系[J]. 山东图书馆季刊,2005,(02):119-122.

[17]秦彦士. 墨子版本与中国文化氛围//张知寒. 墨子研究论丛(二)[C]. 济南:山东大学出版社,1993.

[18]栾调甫. 墨子研究论文集[M]. 北京:人民出版社,1962.

The change of Mohist School and Taoism and its connection with Taoism

ZHANG Gan, LIU Zhi-sheng

(Confucius Cultural Research Institute,Qufu Normal University, Qufu 273165,China)

From the Warring States period to the Western Han Dynasty,Immortals、Mohist、Taoism, the three schools belong to each other clearly, not related to each other.With the emergence of the early Taoist characters and the rise of the Taoist organization, the situation of this kind of boundary is broken gradually.At the end of the Eastern Han Dynasty, Taoism was first combined with the immortals, and the two became taoism.At this time, some of the Mohist School of technology, thought and the organization of this group are also used by the early Taoist organizations,Mohist and Taoism have begun to produce a corresponding relationship.To the Eastern Jin Dynasty, Mo-tse was deified as immortals by Ge Hong,formally become the Taoist figures.

Mohist; Taoist school; Taoism; Fusion

K231

A

2095-7408(2017)03-0042-05

2017-04-18

张干(1993— ),男,汉族,山东莱芜人,在读研究生,主要从事中国古典文献学史研究。