我国少数民族地区旅游精准扶贫发展路径研究

——以贵州省为例

2017-09-03王超黄钦灵

王超,黄钦灵

(贵州财经大学工商学院,贵州贵阳550025)

我国少数民族地区旅游精准扶贫发展路径研究

——以贵州省为例

王超,黄钦灵

(贵州财经大学工商学院,贵州贵阳550025)

通过关于贵州少数民族地区旅游精准扶贫的内容分析,研究发现:旅游精准扶贫的主体为政府、企业、社会组织、游客四大类,客体为少数民族贫困居民个体户。旅游精准扶贫路径初期以政府主导,财政拨款为主,中期是以旅游全面精准规划与定位为基础,后期是以旅游经济价值提升促进实现绿色扶贫、教育扶贫、文化扶贫、创新扶贫,以此构建科学的旅游精准扶贫路径体系。借鉴于此,提出前期输血式、中期输血式与造血式并举、后期造血式的我国少数民族地区旅游精准扶贫发展路径。

少数民族地区;精准扶贫;旅游扶贫;发展模式;贵州省

习近平同志在湖南湘西考察时提出“精准扶贫”重要指示,并于2015年6月在贵州调研时,进一步提出贵州解决“贫困面积最大、贫困人口最多、贫困程度最深”扶贫攻坚的问题。贵州成为我国精准扶贫试点的主战场之一。贵州政府根据拥有的丰富自然生态与少数民族文化资源,提出旅游精准扶贫发展战略作为实现脱贫致富的重要路径。贵州少数民族地区旅游精准扶贫开发,形成了自身独特的发展模式,获得了良好的经济效果和社会价值。

目前,国内外关于旅游扶贫研究成果主要包括以下几个方面:

一是有关旅游扶贫主体及客体的参与性研究。例如:Caroline Ashley,Dilys Roe将参与旅游扶贫的主体角色进行了清晰的细分定位,提出政府、企业、旅游者、贫困居民、社会团体(各类协会和非政府组织)是旅游扶贫参与的主体[1];C.M.Rogerson通过非洲移民企业家的研究,探索了企业作为参与主体在旅游扶贫中的重要作用[2];李佳等探索了旅游扶贫效应在少数民族贫困地区居民感知问题,以及个体参与行为的路径与模式[3]。胡明文,王小琴研究了多元主体协同机制在生态旅游扶贫中,相关主体之间的系统关系是如何构建的问题[4]。

二是有关旅游扶贫效益研究。例如:David Harrison从效益和问题两个方面,对旅游扶贫开发进行了科学评价[5];J.Bowden介绍了中国旅游扶贫的成功经验与效益,并系统研究了中国旅游扶贫模式[6];杨建春,肖小虹通过VAR模型发现贵州旅游扶贫虽受自身贫困深度的限制,但旅游业发展效益与贫困减缓呈正比,旅游扶贫的优势突出[7];谢会强指出在民族地区乡村旅游发挥扶贫产生经济效益的同时,也对当地诸如资源、环境、社会、文化等方面有着消极的影响[8]。

三是有关旅游扶贫模式与典型案例研究。例如:H.Manwa,F.Manwa以博茨瓦纳森林保护区为案例,探索了旅游扶贫的减贫模式,促进森林资源的可持续发展[9];C.M Rogerson,Z.Patel探讨了南非旅游扶贫对地方经济发展的促进模式,并深入剖析了旅游扶贫在经济发展的角色[10];辛纪元,曹务坤等在贵州民族村寨旅游扶贫链接机制完善研究中,提出要突出扶贫部门、旅游部门和民宗部门在旅游扶贫中的地位,并完善三者之间的旅游扶贫联动机构制度[11];王超,王志章基于贵州旅游扶贫案例的研究,提出了我国西部少数民族地区旅游扶贫的包容性发展模式,并系统分析了模式落实推进的动力结构[12]。

综上所述,有关旅游扶贫的研究成果有以下优点:一是旅游扶贫的研究对象从宏观层面的贫困地区转向更为微观精确的贫困人口;二是认识到不同的贫困群体的旅游参与需求、程度和方式以及不同发展阶段的旅游目的地贫困人口都存在差异;三是提出了以政府为主导、社会各阶层共同参与的旅游扶贫模式,并意识到增加当地贫困人口的参与度是实现当地旅游可持续发展,增加贫困人口受益的途径之一。但也存在着几点不足:一是对少数民族地区旅游精准扶贫的专题研究成果还十分缺乏;二是多数成果集中于政府在旅游扶贫中的重要性,但缺少社会力量参与的典型案例研究;三是旅游扶贫仅限于乡村旅游研究,缺乏与符合少数民族文化相结合的系统研究;四是研究方法创新度不够,一般都是理论阐释和案例研究,研究技术集中于案例分析、问卷调查和个案访谈。基于贵州少数民族地区旅游开发成效的舆情分析技术,探索旅游精准扶贫发展模式,是旅游精准扶贫研究方法和选题创新的重要方向。

一、研究方法与资料来源

(一)研究方法

本文研究方法采用内容分析法,即通过采集与研究相关贵州少数民族地区旅游精准扶贫的相关网络舆情数据进行量化,并采用ROST Content Mining内容挖掘系统软件进行客观、详细、系统地描述。

(二)资料来源

网络舆情文本主要来自于互联网权威网站公布的文献文本。文本要符合以下要求:一是收集贵州少数民族地区旅游精准扶贫主题相关的新闻报道、政府公报、学术论文等文本;二是文本发布时间范围是在“十二五”至“十三五”期间;三是文本资料来源于权威性的新闻、政府、学术网站;四是所选取的文本资料涵盖旅游精准扶贫参与主体与客体、扶贫机制、扶贫效应、扶贫问题等多角度提出的建议对策。经过初步的采集整理、编号入库,共收集了318个网络舆情文本。其中,新闻报道文本178个、政策文件文本32个、学术相关文献108个。

二、资料的处理与分析

(一)高频特征词分析

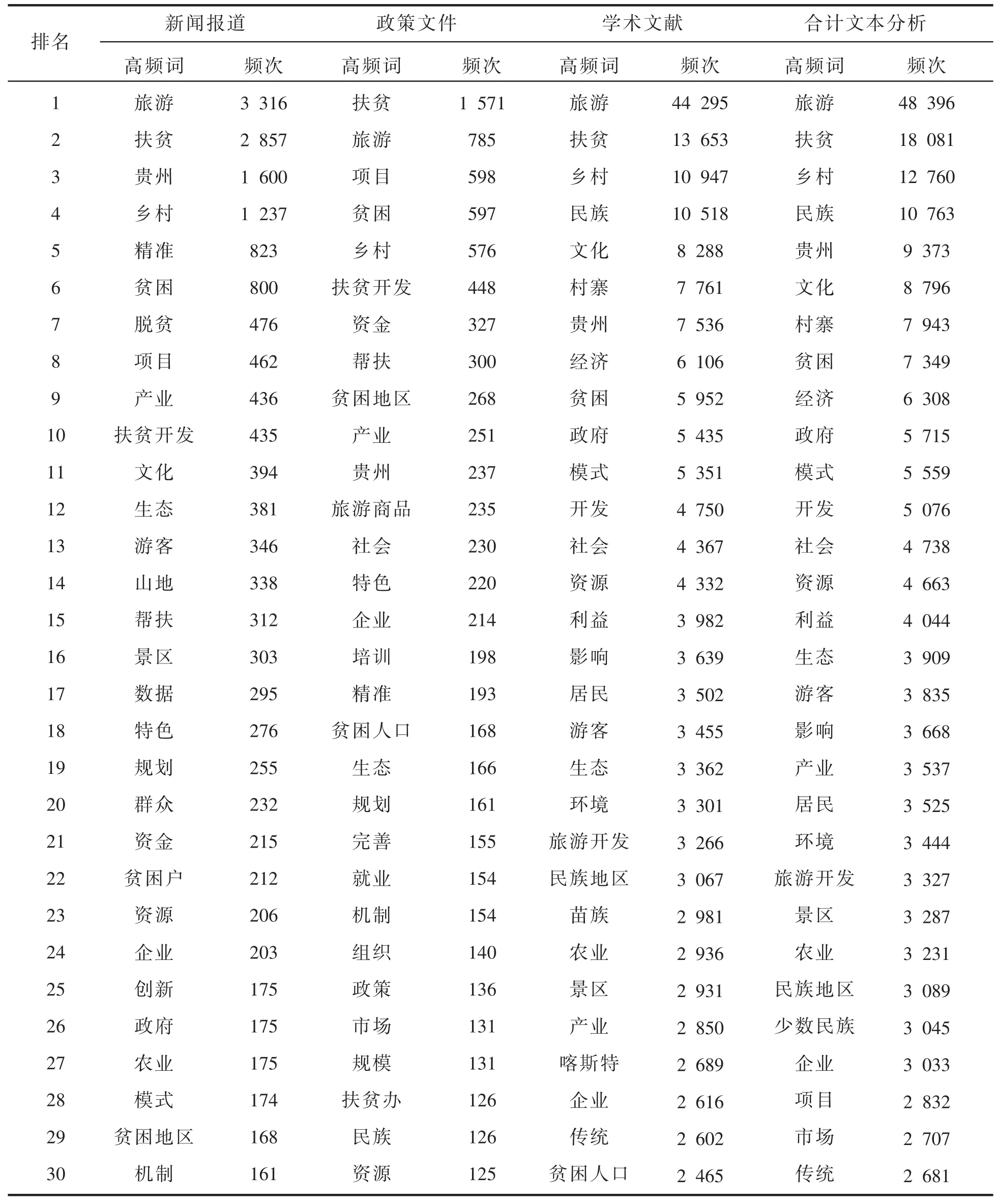

经过无意义词库进行过滤,按文本分类分别提取了贵州旅游精准扶贫中排名前30的高频词进行统计分析,见表1。

通过高频特征词,可以初步判断贵州旅游精准扶贫涵盖以下主要内容:一是“旅游”“扶贫”“贵州”“贫困”等词均位于各类高频词的前列,可知,参与内容分析的文本主体都是围绕本研究主体展开;二是“乡村”“民族”“生态”“文化”等词体现了贵州旅游精准扶贫的路径特色;三是“产业”“景区”“旅游开发”“帮扶”等词说明贵州旅游精准扶贫战略正处于起步发展阶段,还需要进一步科学规划与投资建设。

表1 按类型划分的网络文本高频词汇总表

(二)文本聚类分析

基于对新闻报道聚类网络的分析,可知:一是贵州旅游扶贫是以政府为主导的,其中特色农业、生态产业、旅游产业是贵州旅游扶贫的主要产业模式;二是贵州旅游精准扶贫对象主要分为贫困户和贫困地区两类;三是旅游扶贫要充分结合大数据,分析利用旅游资源、产业资源、乡村资源、生态资源、扶贫资源、文化资源(其中文化资源包括民族文化、乡村文化、旅游文化、生态文化、扶贫文化)创新开发出精准的旅游扶贫产业和项目;四是贵州贫困地区的旅游资源可开发山地、休闲、农业、民族、文化、生态、乡村旅游等旅游类型,从而形成特色景区,提供特色旅游服务,销售特色旅游产品,提高贫困居民经济收入,实现旅游脱贫致富。五是贵州现有旅游扶贫、生态扶贫、文化扶贫、经济扶贫、产业扶贫等扶贫模式,但贵州政府部门仍要完善扶贫机制,合理利用农村扶贫项目资金等扶贫资源,以企业项目支持,产业入驻等形式推进旅游扶贫地区小康社会的实现。

基于对政策文件聚类网络的分析,可知:一是贵州省主要围绕项目、开发、企业、产业来展开旅游扶贫。其中,关于“项目”,主要从扶贫项目、旅游项目、产业项目、资金项目来展开;关于“开发”,主要从资源开发、产业开发、旅游开发、机制开发、扶贫开发、项目开发、规划开发来展开;关于“企业”,主要分为旅游企业、市场企业(以农产业为主)、扶贫企业(爱心企业)三类;二是政府扶贫办等部门重视并完善精准旅游扶贫规划、政策和管理机制,确保扶贫财政资金等扶贫资源到位,调动贫困人口扶贫积极性,为社会力量帮扶提供好扶贫基础和服务;三是贵州省政府部门重视对贫困地区旅游方面、项目方面、产业方面的扶贫开发,根据旅游资源和旅游市场开发了以乡村民族旅游为主的特色旅游项目,旅游企业也提供了相关旅游文化商品和服务。

基于对学术文献聚类网络分析,可知:一是贵州省旅游精准扶贫路径的研究除了对扶贫路径的研究,更重要的是对贵州省贫困地区和贫困居民如何可持续发展旅游的研究;二是贵州的贫困地区主要是贵州少数民族村寨,这些乡村要想通过旅游扶贫实现贫困居民的精准脱贫,首先,要对旅游项目进行规划,注意喀斯特生态环境的保护和石漠化的治理。其次,在完善旅游扶贫地区基础条件建设的同时,要加强提升当地旅游服务和管理水平。然后,要研究旅游新模式,丰富旅游资源和旅游文化,注重旅游过程,开发出符合市场需求(以避暑市场为主)的旅游景区、旅游活动和旅游产品。最后,政府、企业、贫困居民作为旅游扶贫的利益相关者,要完善、健全利益分配机制,使贫困人口通过第一产业(农业)与第三产业(旅游业)实现经济收入的增加;三是贵州的旅游精准扶贫的研究中,除了要深度挖掘贵州扶贫地区的旅游特色,还要加大贵州旅游人才教育,完善、健全、丰富旅游精准扶贫的相关理论研究。

三、研究发现与结论

通过网络舆情分析,研究发现贵州少数民族地区旅游精准扶贫有以下特征:一是关于旅游精准扶贫的主体、客体类型明确。从主体方面而言,旅游精准扶贫的客体主要分为政府(以旅游局、扶贫办为主)、企业(旅游企业、产业企业、爱心企业)、社会组织(如扶贫志愿者)、游客(旅游活动的主体)四大类。从客体方面而言,贫困居民个体户是客观对象。

二是旅游精准扶贫初期扶贫模式以“政府主导,财政拨款”为主,通过基础设施建设和扶贫资金支持来调动贫困人口扶贫积极性,提升旅游服务和旅游管理水平,为社会力量帮扶提供好旅游扶贫服务。

三是旅游精准扶贫中期措施是结合大数据做好旅游全面精准规划指导,注意生态的保护和治理,实现旅游扶贫的可持续发展。

四是旅游精准扶贫长期措施是通过保护生态环境的绿色扶贫、提升贫困居民文化和技能的教育扶贫、保护传统的文化扶贫、旅游项目的创新扶贫等方式,最终实现贫困居民的长期“造血式”脱贫。

四、讨论:我国少数民族地区旅游精准扶贫发展路径的构建

根据贵州案例研究发现,提出我国少数民族地区旅游精准扶贫应坚持“输血”与“造血”发展路径,用好现代互联网大数据,强化旅游精准扶贫新手段,做到因户施策、因人施策、因贫困类型施策。

(一)前期:“输血式”旅游精准扶贫模式与措施

1.初期“输血式”旅游精准扶贫,需要政府主导和资金支持

根据贫困少数民族地区发展基础薄弱的特点,旅游精准扶贫的初期阶段属于“输血式”阶段,以“政府主导,财政拨款;银行放贷,政府贴息;群众贷款,政府担保”的全能资金支持扶贫模式为主,解决旅游发展相关基础设施问题,发挥政府在旅游扶贫开发中的主导作用。为解决资金难题,避免因政府拨款流程导致的投资不足、到位慢等问题,还要以“银行贷款、企业赞助、项目众筹、村社内置金融”为辅[13]。

2.短期“输血式”旅游扶贫措施,需要观念扶贫

少数民族地区贫困居民是旅游扶贫的核心,除了给予资金方面的支持,改善当地环境外,还要注重扶贫与扶志相结合。贫困居民要积极参与旅游扶贫的相关工作,改变“旅游扶贫是政府的事,和我无关”的想法,认清旅游精准扶贫脱贫致富的本质,主动提高自身发展能力和劳动素质。推选致富领头人时把有资格胜任的贤士推选出来,协助政府选择适合的旅游扶贫项目,在实践中给予贫困居民实在的帮助和指导。调动当地青年的知识和活力,激发更多贫困居民参与,让旅游扶贫地区的潜力爆发出来。

3.前期充分发挥扶贫主体力量,全面建设“输血式”扶贫网络体系

一是明确政府在旅游精准扶贫开发中的主导作用,包括:

(1)健全旅游扶贫机制,完善政策体系,改革考核标准,降低或取消GDP考核,将重点转移到考核减少贫困人口的数量、生态环境保护、农业和旅游业发展、贫困居民收入增长等方面。

(2)加强完善硬件和软件两方面的基础服务设施,硬件设施要提升通达度和舒适度,软件设施要完善配套功能服务,建立健全旅游智能系统一体化的服务体系。

(3)加快全面覆盖旅游扶贫地区特困群体最低生活保障、基本养老保险、补贴制度、救助制度、福利制度、关爱服务体系和医疗保障体系。

(4)实施贫困民族地区生态搬迁扶贫。把“一方水土养不起一方人”的生态脆弱地区、深山地区和自然灾害频发地区按照“搬得出、稳得住、能就业”的原则因地制宜地实施生态移民。把安置点建成特色新型旅游集镇,既提高贫困居民生活环境,又使贫困居民享受到旅游红利,促进居民旅游增收致富。

(5)加强旅游扶贫服务。解放旅游扶贫地区领导班子思想,搭建可供社会力量参与的旅游精准扶贫合作平台并坚持引导,积极争取金融机构对旅游扶贫项目和小微旅游企业的信贷贴息支持,为社会力量参与提供机遇,调动贫困人口扶贫积极性,做好旅游扶贫服务。

二是充分发挥银行、证券、财险和基金会等金融机构服务优势。加大旅游扶贫地区信贷投放力度和网点建设,建立健全旅游扶贫信贷风险补偿和分担机制,扩大旅游产业保险产品类型,提高小额信用贷款的覆盖面和金融服务水平,营造良好的金融生态环境。相关企业还可以开发旅游扶贫公益信托,成立专项扶贫公益基金,并开展爱心捐赠帮扶工作。另外,企业要把握好旅游精准扶贫的机会,充分发挥自身技术、资金等优势,通过资源变资产、资金变股金、农民变股东等形式盘活旅游扶贫地区土地、劳动力等特色资源,开拓贫困地区旅游市场,实现企业自身的转型升级。最后,各类企业还可采取股份合作、购买、租赁等方式参与旅游扶贫地区的基础设施建设和旅游开发。

三是社会团体要协助政府根据不同的宣传对象选择不同的宣传内容和途径,开展旅游精准扶贫系列宣传活动。择优选择符合贵州省少数民族地区乡村旅游扶贫发展规划布局,且乡村旅游扶贫发展前景好的项目参与互联网众筹。开展扶贫志愿行动,构建扶贫志愿者服务网络,成立扶贫爱心志愿者团队,为贫困居民提供旅游扶贫信息服务、业务指导、爱心捐赠、志愿服务、结对帮扶、文化下乡、扶贫调研、科技推广等扶贫行动;为返乡创业者、就业者提供就业指导、政策咨询、社会保障等“一站式”服务;对留守儿童、妇女、老人以及残疾人群进行文化关爱服务。

四是旅游者可以通过关注贵州旅游扶贫、乡村旅游走访体验交流、参与互联网等多种社会实践活动参与旅游扶贫。如参与种植果树的绿色行动,从而参与贫困地区旅游绿化建设。

(二)中期:由“输血式”逐步向“造血式”旅游精准扶贫过渡

1.重视“造血”与“输血”并举模式构建,逐步实现旅游脱贫

旅游精准扶贫的中期阶段是过渡阶段,要将前期的“输血式”旅游精准扶贫模式与“造血式”模式并举。形成以“企业入驻、农民种养、企业加工、全国销售”的创新电商扶贫形式,再结合“旅游+众筹”的金融新模式,不仅从资金上给予帮助、融资,还做到传统金融体系难以企及的融智,从产品设计、项目设置、知识供给、人才培养上真正帮助贫困地区,解决贫困地区人才缺失等问题。[14]

2.鼓励少数民族地区贫困居民深度参与,以自身价值实现脱贫

注重贫困居民的自身参与度,让贫困居民参与旅游扶贫项目的实施和监管,从而增加直接收入或获得更多就业机会,包括:

(1)组建乡村旅游开发公司的形式,提高参与旅游开发的积极性。公司负责统一经营管理,统一收费标准、统一服务规范的市场运作;合作社负责根据当地游客接待量合理分配旅游接待户的从业数量,并为游客提供一站式服务,对旅游接待户进行统一接团、统一结算、统一管理,避免无序竞争,达到客源资源共享。

(2)自发组建旅游协会,负责处理村民参与旅游开发的各项事务,健全村文化活动室、村级组织活动场所、农家书屋等,广泛开展服务技能、服务礼仪礼节、旅游知识、民俗文化知识、乡村旅游经营管理等方面的培训。协调好村民与政府、公司之间的关系,完善、健全政府、企业和村民的利益分配机制,保障村民的利益。

(3)组建文艺演出队伍、精心制作旅游商品、打造节庆活动知名度和美誉度参与旅游扶贫。在文化魅力的民族风情表演的基础上,策划推出一系列展现少数民族风情和文化的活动与节目,实行按劳分成。要积极深挖旅游商品内涵,开发人无我有,人有我优,人优我特的旅游特色商品,实现在家门口增收。将特色民族节会、重要假日、重大活动等乡村旅游的特色“卖点”作为项目推向市场。

3.中期旅游固化旅游扶贫主体力量,由扶贫力量逐步推进贫困地造血产业形成

一是政府要做好旅游扶贫项目的筹资建设和运营管理,开展一系列符合旅游扶贫地区实际和特点的招商工作,鼓励干部带技术和资金离岗帮扶,从事以农产品加工、养殖业、旅游休闲服务和种植业等利于促进旅游发展,促进脱贫增收的项目。另外,政府应该逐步弱化管理职能,强化社会服务职能。[15]

二是企业可以充分发挥管理、资金、技术优势以资源开发、产业培育、技能培训等多种形式参与到贫困地区投资兴业、吸纳就业,帮助贫困户“换穷业”,包括:

(1)打造旅游产业进行扶贫。坚持以市场需求、当地资源为根据,加快旅游与三产业融合发展,培育一批具备贵州地理、民族、文化特色的山地特色高效生态农业、农产品精深加工业、乡村旅游业等扶贫优势产业,并构建农旅、工旅、文旅的全域旅游。

(2)创造旅游岗位进行就业扶贫。旅游企业要加大当地贫困居民就业培训,主动开展劳务信息服务、贫困居民进城服务,引导贫困居民进入劳务输出领域,帮助贫困人口增加工资性收入,实现劳务转移就业。

(3)实施旅游商品销售订单式帮扶。把农特产电商和民族工艺品电商产业结合起来,通过互联网下旅游产品订单,组织乡村旅游合作社带领贫困居民从事劳动生产,完成订单任务。并由平台免费代销旅游产品,推介乡村旅游,免费为贫困居民网上代购生产生活用品,提供购物便利,实现“黔货出山、网货下乡”,从而帮助贫困户实现生产脱贫、劳动脱贫。

三是引进外界的新思维、新观念、新生活,通过旅游精准扶贫迅速带动贫困居民精神脱贫,社会团体可以利用好旅游扶贫地区文化广场、文化家园、夜校、少年宫等平台和设施,着力实施技术、政策、礼仪、法律等精神文化培育。另外,社会团体要帮助旅游扶贫地区与广播电台、电视台、日报集团、网站合作,采用新媒体、APP等多种方式创新旅游扶贫地区旅游宣传。

四是旅游者主要通过亲身体验乡村旅游度假活动参与旅游扶贫。在旅游过程中,还要提高自身生态环保意识和非遗保护意识。做文明游客,主动参与旅游扶贫地区环境综合治理、美丽乡村建设、非物质文化遗产传承中,从而侧面推进旅游扶贫地区乡村旅游与生态保护、文化传承的融合。

(三)后期:“造血式”旅游精准扶贫模式与措施

1.后期“造血式”旅游精准扶贫,关键是促进贫困者知识脱贫

旅游精准扶贫的后期是实现“造血”的时期。扶贫必扶智,教育扶贫是阻断贫困代际传递的重要途径,更是老百姓脱贫致富的长久保障。通过保护生态环境的绿色扶贫方式、提升贫困居民文化和技能的教育扶贫方式、保护传统的文化扶贫方式、旅游项目的创新扶贫方式等方式,最终实现贫困居民的长期“造血式”脱贫。

2.提升贫困居民主动性,是长期“造血式”旅游精准扶贫的重要任务

乡村旅游消费需求日益旺盛,为满足旅游行业发展、市场拓展和游客消费的需求,贫困居民要主动提升乡村旅游发展与接待服务整体水平、经营管理服务水平、文化保护的积极性、自身的创新创造能力和环境保护的自觉性。文化没有旅游就没有平台,旅游没有文化就没有灵魂,贫困居民要加强对乡村人文环境的传承保护,激发本民族文化认同感和自豪感,确保传统文化核心的传承。在积极争取国家和社会必要的帮助和扶持的同时,贫困居民要充分发挥自身的主动性、积极性和创造性,在实践中开展有针对性、有特色的宣传活动,激发旅游扶贫地区内在活力,不断增强自我发展能力和自我脱贫意识,并探索和建立长效的、动态的利益联结机制,积极地把旅游活动控制在环境治理可承载和控制的能力范围内,实现自力更生脱贫致富[16]。

3.保护旅游精准扶贫前中期成果,发挥扶贫主体辅助功能

一是政府应进一步提高社会服务功能,包括:

(1)旅游安全防护和消防设施建设,定期开展旅游道路交通安全、旅游场所特种设备安全和食品安全监督检查,建立健全旅游突发事件应对处置机制和预警信息发布制度,加快旅游安全应急救助体系建设,加强乡村旅游安全管理。

(2)重视旅游市场诚信机制建设,形成良好的市场发展风气。

(3)加强对旅游市场违法行为的打击力度,严格控制各类变相价格上涨行为。

(4)加快完善旅游企业诚信经营记录,建立违法信息曝光共享机制,以法律保障旅游经营者产权。

二是企业要注重提高少数民族地区旅游发展智慧化水平,加快对旅游扶贫点、线、面的融合建设,做好旅游精品线路的有效串连,使全域旅游在互联网支撑下能够实现旅游资源线上线下无缝对接。主动加强与周边成熟景区的旅游合作,建立旅游企业联盟,开发旅游精品线路,开展联合宣传促销,拓展旅游市场。

三是社会团体可以协助政府举办旅游精准扶贫活动,并不断丰富活动内容和形式,参加国内外旅游交流宣传活动,真正做到活动的“请进来”与“走出去”。有资质的相关机构或旅游企业还可以组织“一对一”“面对面”的创业导师指导,增强贫困居民的创业意识和创业能力,确保贫困居民的创业项目能在旅游扶贫地区落地生根、开花结果。

四是旅游者主要以舆论扶贫为主,多发正能量,多推销少数民族特色乡村旅游,通过线下邀请自己的朋友到贵州旅游扶贫地区亲身体验,线上媒体撰写游记、评论,体现贵州旅游扶贫地区特点,让更多人聚焦民族乡村旅游精准扶贫,从舆论和自身互动参与扶贫事业。

参考文献:

[1]DOWLING R K.Enhancing community involvement in wildlife tourism:Issues and challenges by Caroline Ashley and Dilys Roe[J].International Journal of Tourism Research,2002,4(3):253–256.

[2]ROGERSON C M.Informal sector business tourism and pro-poor tourism:Africa’s migrant entrepreneurs[J].Mediterranean Journal of Social Sciences,2014,5(16):153-161.

[3]李佳,钟林生,成升魁.民族贫困地区居民对旅游扶贫效应的感知和参与行为研究:以青海省三江源地区为例[J].旅游学刊,2009(8):71-76.

[4]胡明文,王小琴.生态旅游扶贫开发的多元主体协同机制探讨:以兴国县天鹅湖社区为例[J].江西农业大学学报(社会科学版),2010(4):43-46,90.

[5]HARRISON D.Pro-poor Tourism:A critique[J].Third World Quarterly,2008,29(5):851-868.

[6]BOWDEN J.Pro-poor tourism and the Chinese experience[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,2005,10(4):379-398.

[7]杨建春,肖小虹.贵州旅游扶贫效应动态分析[J].商业研究,2011(7):212-216.

[8]谢会强.贵州民族村寨旅游扶贫开发的效应分析及优化研究:以黔东南西江苗寨为例[J].经济研究导刊,2013(4):191-192.

[9]MANWA H,MANWA F.Poverty alleviation through pro-poor tourism:the role of Botswana forest reserves[J].Sustainability,2014,6(6):5697-5713.

[10]ROGERSON C M,PATEL Z.Pro-poor local economic development in South Africa:The role of pro-poor tourism[J].Local Environment,2006,11(1):37-60.

[11]曹务坤,辛纪元,吴大华.民族村寨社区参与旅游扶贫的法律机制完善[J].云南社会科学,2014(6):130-133.

[12]王超,王志章.西部少数民族地区旅游包容性发展动力模式研究:以贵州省为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016(6):135-138.

[13]张遵东,章立峰.贵州民族地区乡村旅游扶贫对农民收入的影响研究:以雷山县西江苗寨为例[J].贵州民族研究,2011(6):66-71.

[14]李储林,霍晓丽.贵州土司古镇旅游文化产业开发探析:以敖溪土司古镇为例[J].贵州社会科学,2016(3):163-168.

[15]郭凌,王志章,朱天助.社会资本与民族旅游社区治理:基于对泸沽湖旅游社区的实证研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015(1):62-69.

[16]王超,王志章.我国少数民族地区旅游包容性发展模式研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015(3):59-66.

A Study of the Development Path of Tourism Targeted Poverty Alleviation(TTPA)in Ethnic M inority Areas of China—Take Guizhou Province as an Example

WANG Chɑo,HUANG Qinlinɡ

(School of Business,Guizhou University of Finance and Economics,Guiyang Guizhou 550025,China)

According to content analysis on tourism targeted poverty alleviation(TTPA)in ethnic minority areas of Guizhou province.the study found that the subjects of TTPA are government,enterprises,social organizations,visitors and the object is ethnic minority individual household.The early TTPA are guided by government and financial allocations,the midterm TTPA are based on comprehensively accurate planning and positioning of tourism,and the later TTPA are focused on realizing poverty alleviation of green,education,culture and innovative means by economic value promotion.In this way,a scientific system of TTPA can be constructed.As a result,Chinese TTPA path in minority areas should be put forward,including the early stage of blood transfusion style development,middle stage of blood transfusion with hematopoietic type and the latter stage of hematopoietic type.

Ethnic Minority Areas;Targeted Poverty Alleviation;Pro-poor Tourism;Development Model;Guizhou Province

F590

:A

:1009-8666(2017)07-0066-08

[责任编辑、校对:方忠]

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.07.009

2017-05-06

国家社科基金项目“我国西部少数民族特色旅游乡镇包容性发展路径研究”(15XMZ087);贵州省软科学项目“贵州少数民族地区特色旅游产业精准扶贫路径研究”(黔科合基础[2016]1514-1号);贵州省教育厅项目“贵州少数民族地区旅游精准扶贫与脱贫路径研究”(2017QN05)

王超(1986—),男,重庆南岸人。贵州财经大学副教授,在站博士后,博士,硕士生导师,研究方向:旅游扶贫,旅游包容性发展;黄钦灵(1996—),贵州贵阳人。贵州财经大学本科生。