高铁枢纽层级结构下的区域经济联系及其结构绩效分析

2017-09-03欧国立

欧国立 谢 辉

高铁枢纽层级结构下的区域经济联系及其结构绩效分析

欧国立 谢 辉

高铁通过改善沿线城市的可达性而增强区域经济联系强度,对沿线地区资源优化配置产生重要影响。但增强沿线城市经济联系强度的同时是否会拉大中心城市与边缘城市发展的差距,引起局部区域发展不协调,有待深入研究。从高铁网络枢纽节点分析入手,用聚类分析法将全国各主要城市分为四类: 全国性枢纽城市、区域性枢纽城市、地区性枢纽城市和普通城市,用重力模型估算高铁枢纽城市之间的经济联系,重点分析高铁枢纽层级结构下的区域经济联系结构特点。通过构建地区经济差异指数和区域一体化指数,分析区域经济联系结构绩效。结果表明: 高铁枢纽层级结构下的区域经济联系呈现出等级差异化和空间集聚化特点,同时高铁网络化建设扩大枢纽城市经济规模,增强了核心枢纽的节点功能,拓宽核心枢纽市场范围,也提高了我国整体区域经济一体化程度,有利于全国经济协调发展。但同时高铁也存在一定的负外部性,加大了地区性枢纽城市的差异化。为此,应进一步完善相关互补的基础设施,协调高铁与其他交通运输方式关系,促进资源均衡配置。地方政府需从地区经济的结构维度、功能维度和动作维度上采取相应对策,更好地发挥高铁对地区经济的正外部性。

高铁枢纽层级结构; 经济联系; 枢纽等级差异化; 空间集聚化; 核心枢纽市场

一 引 言

高铁是一种高速的陆路交通运输工具,有着占用土地少、运输能力大、运行速度高、能源消耗低、社会效益高等特点,是现阶段陆路交通运输最具发展潜力的方式。20世纪初至50年代,德国、法国、日本等国就开展了大量关于高铁的理论和实证研究。1964年10月1日日本新干线高速铁路正式运营,这是世界上首条运营的高铁路线,运营速度达210公里/小时,随后法国、德国、意大利都修建了高铁。我国高铁起步相对较晚,但随着高铁发展上升为国家战略后,我国高铁发展迅速,在技术和运行效果上都取得伟大的成就。从2008年8月1日中国第一条高铁京津城际开始运营起,中国高铁飞速发展,截至2016年年底,高铁网络里程超过2.2万公里,占世界60%以上,京沪线、京港线、京哈线和杭福深线的 “四纵”和徐兰线、沪昆线、清太线和胡汉蓉线的“四横”高铁主干线基本建成。高铁成为我国综合交通运输体系的重要组成部分。

高铁的修建对沿线地区资源优化配置和社会经济发展有着重要的影响。周浩和郑筱婷(2012)[1]通过我国六次铁路提速证明铁路提速促进了沿途站点的经济增长。高铁对区域经济的影响体现在,依托高铁运输的综合优势,促使资本、技术、劳动力、信息等生产要素,以及消费群体、消费资料等消费要素在高铁沿线站点实现优化配置和集聚发展(刘继广和沈志群,2011)[2]。但这种影响既有正的经济效应,也有负的经济效应。高铁正经济效应体现在时空效应上,高铁网络化的布局产生时空压缩效应,使得区域交通运输能力大大提升,地区可达性提高,区域合作交流更加频繁,促进面对面接触知识的生成,带动其它相关产业的快速发展,从而促进区域经济发展(Kotavaara et al.,2011[3];周孝文,2010[4];Chen和Hall,2011[5];杨维凤,2011[6])。而其负经济效应体现在高铁资源配置的不均衡,导致更多资源要素流向中心城市,从而拉大中心城市与边缘城市发展的差距,引起局部区域发展不协调(Gutierrez,2001[7];Ortega和Lpez,2012[8];王垚和年猛,2014[9])。这些研究主要集中于研究部分线路开通对沿线城市的影响,而且更注重理论说明,在定量分析上还存在欠缺。

同时许多定量研究表明高铁网络化的建设对区域经济联系具有重大影响(李阿萌和肖翔,2014[10];王姣娥等,2014[11])。这些研究通过计算高铁修建完成前后的城市可达性和经济联系强度,探讨可达性与经济联系强度的相关性,并得出高铁有利于提高区域经济联系的结论。孟德友和陆玉麒(2011)[12]探讨徐兰线、京广线建设前后河南省12个沿线城市的可达性和空间经济联系变化情况,指出高铁有利于提高地区间的经济联系与合作。覃成林和黄小雅(2014)[13]对2020年高铁网络建成后沿线城市的可达性和经济联系强度变化进行分析,认为高铁通过改善沿线城市的可达性而增强经济联系强度。但增强经济联系强度的同时是否会拉大中心城市与边缘城市发展的差距,引起局部区域发展不协调,在定量研究上相对较少。因此本文从高铁网络枢纽节点分析入手,利用区域经济联系强度这一工具,重点定量分析高铁枢纽城市之间经济联系的结构和结构绩效。结构分析中,主要为高铁枢纽节点的经济联系强度和经济吸引力大小的空间布局;结构绩效分析中,主要分为各地区与其他地区之间经济联系的差异化和网络内部的一体化分析。

二 高铁枢纽层级结构分析

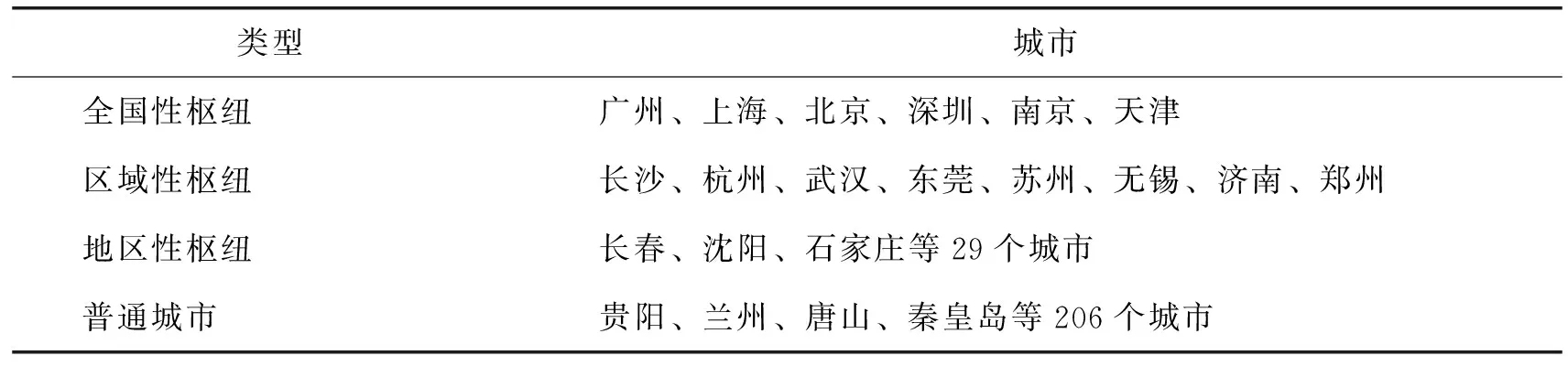

枢纽是事物相互联系的中心环节,在网络化事物中,其常常处于网络结构中的中心交接点,是该网络结构和功能的核心。高铁枢纽是高铁网络中最重要的节点,分布在全国各主要城市,是我国物流、资金和信息的集散地,对拉动区域经济和促进功能转换有着重要的作用。随着我国高铁网络的逐渐形成,各枢纽节点由于区位、人口和经济发展阶段的不同,枢纽的规模呈现出等级差异化的特点。由于高铁每条线路的具体客流量和客运周转量没有正规的发布,下面使用铁路客服网上所提供的各车站日发送高速列车数量进行聚类分析。假设各高铁站发出数量取决于市场因素,不考虑行政因素。本文共统计了100个主要高铁站点,按照《综合交通网中长期发展规划》将高铁站点城市划分为全国性枢纽、区域性枢纽和地区性枢纽,其它非枢纽城市归为普通城市。表1和图1是使用聚类分析测度各高铁枢纽城市的等级分类及分布图。

表1 高铁枢纽城市

图1 高铁枢纽城市分布

我国高铁枢纽以四纵四横为基础,形成了一个包含6个全国性枢纽城市、8个区域性枢纽城市、29个地区性枢纽城市和其它普通城市的层级结构网络。6个全国性枢纽城市是京津都市圈、长三角都市圈和珠三角都市圈的主要城市,同时又联系着全国其他主要枢纽城市,是全国经济联系的枢纽。8个区域性枢纽城市为长沙、杭州、武汉、东莞、苏州、无锡、济南、郑州,主要分布在中部省会城市、沿海经济发达城市,这些高铁枢纽城市是其周围区域人口经济周转的主要节点。29个地区性枢纽城市分布于全国各地,是各地区人员流动的主要集结地。从图1给出的各枢纽城市的区位分布中可以看出,高铁网络布局有以下三个特征: (1)在高铁网络化结构的形成过程中,高铁枢纽规模呈现明显的等级差异,等级最高的全国性枢纽城市广州、上海、北京、深圳、南京、天津是全国最主要的一线城市;(2)高铁枢纽城市在空间分布上具有不均衡性,枢纽等级较高的城市主要分布在东部,并形成了几个集聚区,主要包括京津都市圈、长江三角都市圈、珠三角都市圈和中部都市圈等;(3)部分地区形成了以两个主要城市为枢纽的双核空间格局,如京津冀地区形成北京与天津并居的京津经济圈,华中地区形成武汉和长沙并居的中部经济圈,长三角地区形成上海和南京并居的长三角经济圈,珠三角地区形成广州和深圳并居的珠三角经济圈。

随着高铁“四纵四横”主干线和其它支线的建成以及覆盖28个省市自治区、连接400多个城市的高铁网络的形成,高铁网络表现出以主要城市站点为核心枢纽,次级城市站点包围的高铁枢纽层级结构特点。同时在高铁枢纽具有层级结构的条件下,我国区域经济联系也表现出相应的特点,区域经济联系的大小与高铁枢纽城市等级分布存在着一定的一致性。下面采用实证的方法具体分析我国区域经济联系结构特征。

三 高铁枢纽层级结构下的区域经济联系

(一)区域经济联系的估计

随着我国高铁网络的逐渐形成,不同层次的枢纽城市分布使得各地区之间的经济结构呈现出相应的经济特点。区域经济联系是各地区经济实体之间的相互作用和往来,即地区间物流、人流、信息流和资金流等的流入与流出形成了区域经济联系强度,反映了各地区之间经济相互作用的大小。探讨区域间经济联系强度和空间导向,有助于更深入地分析高铁网络化建设对我国区域经济的作用。

重力模型是模拟牛顿万有引力定理,假定两区域之间的经济联系与两地的经济规模成正比,与区域之间的可到达时间成反比,基本模型为(刘生龙和胡鞍钢,2011)[14]:

(1)

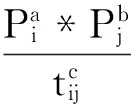

tradeij指从地区j向地区i流入的经济联系大小,Pi和Pj分别表示地区i和j的经济规模,一般用两地的GDP表示,tij指地区i与地区j之间的交通时间。a,b,c,k是常数。对模型做个简单处理,在模型两边取对数后可变形为:

log(tradeij)=k+alog(Pi)+blog(Pj)+clog(tij)

(2)

为了估算常数k,a,b和c,采用多元回归来具体估算我国区域经济联系的重力模型。由化学工业出版社出版的《中国区域间投入产出表》能够很直观地反映各省之间的经济联系,最新公布数据是2007年的《中国区域间投入产出表》。《中国区域间投入产出表》统计了全国30个省21个部门之间的投入产出流,以各省之间的中间投入总和作为各省之间的经济联系。取2007年各省GDP表示各省的经济规模。省际间的交通时间采用各省会之间普通铁路最短时间来表示,具体统计值来自中国铁路客户服务中心网站。因为海南省属于海岛,暂不予考虑,所以共统计了29个省之间共812组数据*每组样本数据包括一省与其它一省之间经济联系强度和交通时间,总样本为29*28=812组。。表2为各变量的基本信息。

表2 区域经济联系的估计

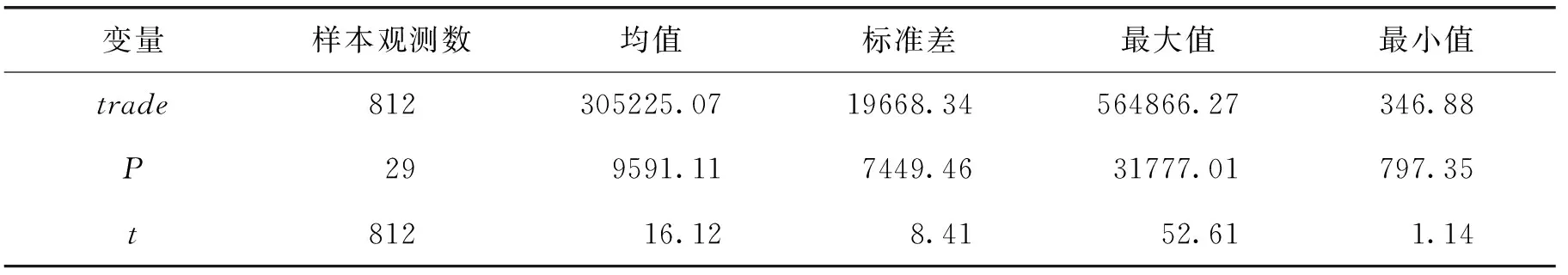

得到的回归结果如表3所示。

表3 区域经济联系的估计

注: *、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;数据来源于国家统计局和铁路客户服务中心网站。

因此,基于交通时间的区域经济联系重力模型可以表示为:

log(tradeij)=-2.67+1.17log(Pi)+0.71log(Pj)-1.03log(tij)

(3)

常数k,a,b和c分别为-2.67,1.17,0.71,-1.03。a>b这也说明本地经济规模越大,对周围区域的经济吸引力越高,两地间经济联系越紧密。系数c=-1.03<0,说明两地交通时间越短,经济交易越频繁,经济联系越紧密,这也间接说明,高铁的网络化修建有利于提高区域经济联系。

(二)高铁枢纽城市之间经济联系结构特点分析

在上述计量模型下,根据所估算出的常数值和重力模型,重新计算现阶段我国高铁枢纽城市之间的经济联系,城市规模使用各城市2016年GDP表示,区域间的出行时间为高铁站之间的最短时间。通过计算,发现枢纽城市的经济规模显著增加,枢纽城市之间经济联系在空间结构上也呈现出差异化和集聚化的特点。

1.高铁沿线枢纽城市之间经济联系分析

首先根据重力模型具体分析高铁网络化发展后沿线枢纽城市之间的经济联系。两枢纽城市沿线经济联系用两城市间经济联系流入和流出的总额来表示,即:

(4)

tradei+j表示两城市之间的经济联系大小。根据所估算出的各参数值,使用各城市2016年GDP表示该城市的规模,区域间的出行时间为高铁站之间的最短时间,使用式(4)计算各城市之间经济联系大小。通过计算,可以得到各高铁枢纽城市沿线经济联系如图2所示。

图2 高铁沿线城市之间经济联系

由图2可以看出,高铁枢纽城市之间的区域经济联系具有以下两个特点: (1)根据重力模型估计的高铁沿线城市经济联系存在等级差异,并且区域经济联系大小基本和高铁枢纽城市等级分布相一致,枢纽城市规模越大,经济联系越大,其带动周围经济的能力越强,例如中部武汉、郑州、长沙作为区域性的枢纽城市,其拉动周围经济贸易流明显高于周围其他作为地区性枢纽的城市。这也说明了高铁枢纽对拉动本地和周围城市的经济贸易有明显的正外部性。(2)从整个区域分布来看,地区间的经济联系分布不均衡,且具有一定的集聚现象。

高铁网络化建设带动了高铁沿线城市经济的发展,但这种发展速度因枢纽城市规模的不同而不同,使得其在空间分布上呈现出层次差异化的现象。高铁通过提升沿线区域交通和经济联系的可达性,压缩了地区之间空间经济距离,产生了时空压缩效应,提高枢纽城市的吸引力,加强该地区的区域优势,进而扩大其市场范围,加强地区之间经济合作强度。同时生产要素自由流动和地区之间合作交流的加强,也使得地区之间产业重新分配,实现劳动分工,调整经济结构,扩大核心地区的经济规模。

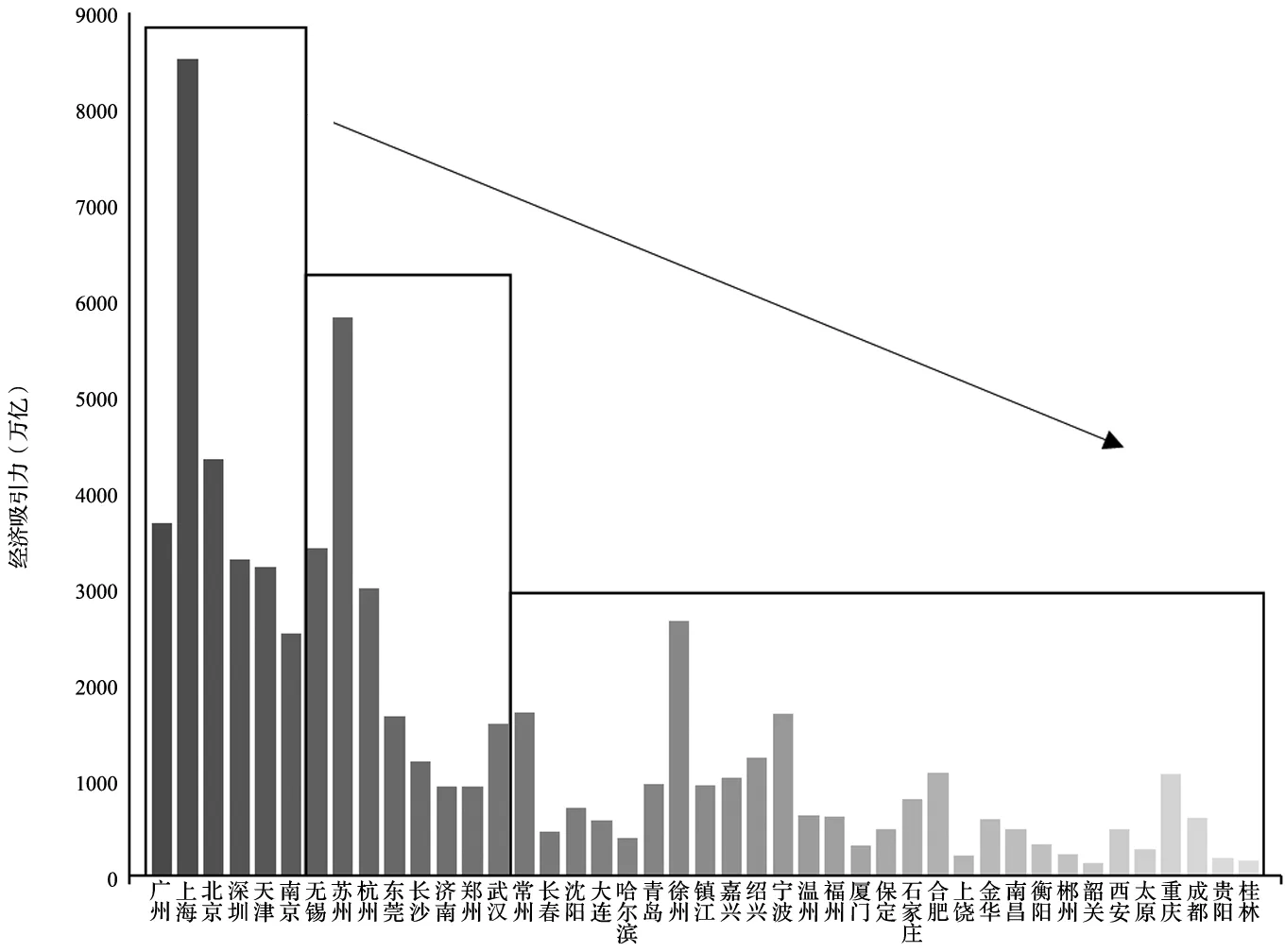

2.高铁枢纽城市经济吸引力分析

为分析各枢纽城市对其他城市经济吸引力,根据重力模型估计各高铁枢纽城市从其他城市流入的经济联系作为该城市的经济吸引力。该总量等于其他各枢纽城市到该城市经济强度的总额,即:

(5)

tradei为城市i吸引的经济强度,根据所估算出的各参数值,使用各城市2016年GDP表示该城市的规模,区域间的出行时间为高铁站之间的最短时间,使用式(5)计算各城市经济吸引力大小。通过计算,可以得到图3。

图3 枢纽城市经济吸引力

注: 图中横坐标城市从左到右依次为全国性枢纽、区域性枢纽、地区性枢纽。

由图3可见,图中数据整体上呈现一个递减的趋势,这说明枢纽城市经济吸引力与枢纽所处的层级相一致,全国性枢纽城市经济吸引力整体上要高于区域性枢纽城市,而区域性枢纽城市又高于地区性枢纽城市。以核心枢纽城市为中心,地区经济吸引力呈现层级差异结构。同时从空间结构上看,地区间经济联系总额也表现出集聚的现象,重点分布在京津都市圈、长江三角都市圈、珠三角都市圈和中部都市圈。上海吸引其他枢纽城市的经济总额达到8500多亿元,高铁网络中核心位置使得上海和其他城市联系得更加紧密,劳动力、资源能够更加便捷地流入到上海,更多的要素流入又促进了上海现代服务业的发展,商业、房地产业、旅游业的进一步完善使得上海经济更加繁荣。

从网络整体上来看,不管高铁沿线城市之间的经济联系还是地区总经济联系都和高铁枢纽等级正相关,具有由高到低的层级差异结构。而从空间分布上来看,沿线城市间的经济联系和地区经济总流量都具有集聚特点,重点分布在京津都市圈、长江三角都市圈、珠三角都市圈和中部都市圈,这也说明高铁发展可能加强了都市圈内部经济的一体化,加强了都市圈核心城市的中心功能。

四 区域经济联系结构绩效分析

区域经济联系的结构绩效可以从一地区与其它地区之间经济联系的差异化和区域内部一体化两个维度来考虑。一地区与其它地区之间经济联系的差异化,反映了该地区与其它地区之间区域合作的协调性及其交易范围的不同情况;区域内部一体化实际上是根据经济同质性和内聚性,在区域内建立统一的产品市场、生产要素市场的过程,表达了区域内部经济协调统一的成熟水平。为进一步分析我国高铁修建对区域经济产生的绩效影响,下面基于重力模型计算的经济联系构建地区间经济联系差异指数和区域经济一体化指数。

(一)地区之间差异化分析

地区间经济联系差异指数用于衡量一地区与其他各地区之间经济联系的差异化,反映了该地区与其他地区经济联系的协调性,同时也说明了该地区市场集中度的大小,指数越大,表示它与其他城市的经济联系差异化越大,其经济交流主要集中于部分地区,交易市场更集中。构建各地区的经济联系泰尔指数作为该地区的经济联系差异指数。

(6)

(7)

Ti为地区i的区域经济联系差异指数,它表示该地区与其他各地区之间经济联系的不均衡性,xij为从地区j向区域i流入的经济联系大小。

根据上述评价指标的构建,使用第三部分重力模型计算的区域经济联系,得到我国高铁网络化发展后各枢纽城市的地区间经济联系差异指数,如图4所示。

图4 枢纽城市经济联系差异指数

从高铁枢纽等级来看,差异指数与各城市高铁枢纽规模成负相关,全国性枢纽城市的差异指数最小,区域性枢纽城市次之,地区性枢纽城市差异指数最大。更高规模的高铁枢纽城市吸引其他城市的经济联系差异化较低。这说明高铁能够在一定程度上增加该地区的经济吸引力,扩大该地区的贸易市场范围,使得该地区与其它地区之间的经济联系均衡发展。主要的原因是,高铁网络化的发展,压缩了该地区与其它地区的时空距离,降低了运输成本,克服了空间障碍。交通的一体化,减少了沿线城市的通达时间,将沿线城市紧密联系在一起。而更高规模的高铁枢纽,能够紧密地连接其它地区,加大了该地区的经济联系范围,从而带动其与其它城市的经济交流,促进其与其它地区间的经济联系。高铁的修建有利于地区之间建立无障碍的经济交流,促进了地区间合作与发展。

从空间分布来看,长三角、珠三角和京津地区城市的差异指数相对较低,这些地区的地区间经济联系差异较小,说明了高铁网络化的发展过程中,促进了这些地区与全国其它城市的经济交流,使得他们与其他城市的经济贸易更加均衡。

(二)区域一体化指数

区域经济一体化发展的含义是该区域内各地区经济均衡发展、贫富差距逐渐缩小。因此衡量一个区域的一体化程度,可以基于各地区经济联系总量来构建区域经济一体化指数,该指数越高说明区域经济一体化程度越高,外在表现为该区域贫富差距越小,经济发展越均衡。这里使用该区域贸易流总量的变差系数的倒数作为一体化的定量指标,变差系数反映了数据的离散程度,变差系数越大,说明区域内经济联系配置越不平衡,一体化程度越低(王磊,2013)[15]。

I=1/V

(8)

(9)

根据上述评价指标的构建,使用第三部分重力模型计算的区域经济联系。由于我国高铁建设始于2008年,因此这里以2007年未修建高铁和高铁基本成型的2016年对比,分别计算2007年和2016年我国区域一体化指数,用于对比分析我国在高铁未修建和修建成网络结构后的一体化程度。

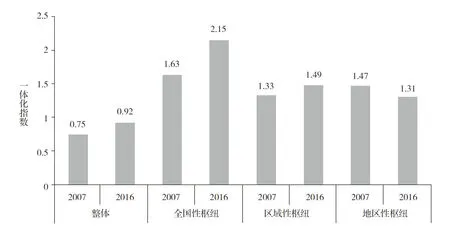

图5 一体化指数

从图5可看出,随着高铁在我国的发展,高铁对我国区域经济一体化影响有以下几个特点。

1.全国整体的一体化指数从2007年的0.75增加到2016年的0.92,说明高铁网络化发展有利于全国整体上的均衡发展,提高了我国整体枢纽城市之间的经济一体化程度。

2.各等级枢纽城市之间的一体化指数都要高于全国整体的一体化指数。同等级高铁枢纽城市一体化程度较高,地区之间的合作交流更加密集,经济更具有同质性。

3.2016年各等级枢纽城市一体化指数随高铁等级由高到低依次递减,全国性枢纽城市一体化指数大于区域性枢纽城市一体化指数,区域性枢纽城市一体化指数大于地区性枢纽城市一体化指数。这体现了高铁规模更高的城市一体化程度更高,说明高铁有利于区域经济的发展。

4.2007-2016年,全国性枢纽和区域性枢纽的一体化程度都提高了,而地区性枢纽一体化程度降低了。这从另外一个角度说明,高铁发展具有一定的负外部性,高铁运营改变了地区的可达性和吸引力,同时会加强核心地区的中心功能,吸引更多的要素和资源,从而突出核心枢纽城市经济发展能力,而其它城市由于更多的资源流出导致经济发展缓慢。同时由于高铁枢纽城市布局不均衡,部分地区性枢纽城市交通资源相对差异化较大,其周围经济体相对落后,从而形成全国性枢纽城市和区域性枢纽城市一体化程度提高,而地区性枢纽城市一体化程度降低的现象。

五 结论与建议

本文首先使用聚类分析法,将高铁城市分为全国枢纽城市、区域性枢纽城市、地区性枢纽城市和普通城市,然后根据重力模型重点分析高铁枢纽城市分布与各地区之间经济联系结构的关系。数据表明: (1)高铁沿线城市之间区域经济联系大小基本和该城市高铁枢纽等级相一致,高铁网络化发展,能够带动沿线枢纽城市经济联系的增强,但这种发展速度因城市高铁规模的不同而不同,枢纽等级越高,发展速度越快,其规模呈现出层级差异化特点,且其分布呈现出空间集聚化现象。(2)枢纽城市经济吸引力与高铁枢纽城市等级正相关,全国性枢纽城市经济吸引力整体上要大于区域性枢纽城市,而区域性枢纽城市又大于地区性枢纽城市,高铁加强了核心枢纽的中心功能,提高了核心地区的经济吸引力。枢纽城市的经济吸引力也表现出等级差异化和空间集聚化的特点。(3)更高规模的高铁枢纽城市吸引的其它城市的经济联系差异化更低。高规模的高铁枢纽城市贸易范围更广,贸易市场均衡分布,能够紧密地连接其它地区,从而带动该地区与其他城市的经济交流,促进该地区与其它地区间经济发展的协调性。(4)高铁网络化修建提高了全国枢纽城市的一体化指数,在一定程度上促进了我国区域经济一体化程度的提升,加强了各城市的经济联系,有利于我国经济均衡化发展,但同时也存在一定的负外部性,导致地区性枢纽城市一体化程度降低。

由于高铁网络布局的不均衡和地区的区位优势,高铁的运营会加强核心地区的中心功能,导致部分地区经济发展不均衡,高铁在发展过程中产生一定的负外部性。因此在高铁规模化建设的现状下,需进一步完善相关互补的基础设施,协调高铁与其他交通运输资源在空间上的合理分配,提高交通资源的利用率,促进区域交通资源与经济均衡发展。而对于地方政府层面而言,地方政府需要采取一定的措施,更好地发挥高铁对沿线城市经济发展的正外部性。我们认为需要从地区经济的结构维度、功能维度和运作维度三维层面上来采取相应的对策(欧国立和王睿哲,2017)[16]。首先是结构维度上,要进一步细分地区市场,明确各地区的经济发展优势,为地区经济发展制定合理规划。同时扶持地区特色产业,大力发展地区特色。高铁网络化建设给沿线城市提供了更广阔的需求市场,发展特色产业能够促进沿线城市产业布局合理化,从而提高区域经济一体化程度。功能维度上,发挥高铁沿线城市经济网络节点功能,合理分配人力、资源和信息等生产要素,努力提高沿线城市的经济交流水平,强化核心城市经济辐射能力和经济带动能力,促进城市群均衡发展。运作维度上,各地方政府应出台更具针对性的政策,引导产业合理分布,吸引高素质生产要素,积极打造区域内经济要素更加自由流动的良好环境,发挥地区特色,促进地区经济发展。

[1] 周浩, 郑筱婷. 交通基础设施质量与经济增长: 来自中国铁路提速的证据[J]. 世界经济, 2012, (1): 78-97.

[2] 刘继广, 沈志群. 高铁经济: 城市转型的新动力[J]. 广东社会科学, 2011, (3): 20-26.

[3]Kotavaara,O.,Antikainen,H.,Rusanen,J..PopulationChangeandAccessibilitybyRoadandRailNetworks:GISandStatisticalApproachtoFinland1970-2007[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(4): 926-935.

[4] 周孝文. 高速铁路对区域经济协调发展的促进作用[J]. 铁道经济研究, 2010, (6): 19-22.

[5]Chen,C.,Hall,P..TheImpactsofHigh-speedTrainsonBritishEconomicGeography:AStudyoftheUK’sInterCity125/225andItsEffects[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(4): 689-704.

[6] 杨维凤. 京沪高速铁路对我国区域经济发展的影响[J]. 生态经济, 2011, (7): 61-64.

[7]Gutiérrez,J..Location,EconomicPotentialandDailyAccessibility:AnAnalysisoftheAccessibilityImpactoftheHigh-speedLineMadrid-Barcelona-FrenchBorder[J]. Journal of transport geography, 2001, 9(4): 229-242.

[8]Ortega,E.,López,E..TerritorialCohesionImpactsofHigh-speedRailatDifferentPlanningLevels[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 24(9): 130-141.

[9] 王垚, 年猛. 高速铁路带动了区域经济发展吗?[J]. 上海经济研究, 2014, (2): 82-91.

[10] 李阿萌, 肖翔. 高速铁路对长三角地区城市经济联系格局的影响[J]. 现代城市研究, 2014, (9): 110-116.

[11] 王姣娥, 焦敬娟, 金凤君. 高速铁路对中国城市空间相互作用强度的影响[J]. 地理学报, 2014, 69(12): 1833-1846.

[12] 孟德友, 陆玉麒. 高速铁路对河南沿线城市可达性及经济联系的影响[J]. 地理科学, 2011, (5): 537-543.

[13] 覃成林, 黄小雅. 高速铁路与沿线城市经济联系变化[J]. 经济经纬, 2014, 3(4): 1-6.

[14] 刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与中国区域经济一体化[J]. 经济研究, 2011, (3): 72-82.

[15] 王磊. 浅谈高速铁路和区域经济一体化发展[J]. 城市建设理论研究: 电子版, 2013, (14).

[16] 欧国立, 王睿哲. 基于三维综合交通运输理论视角下中国综合交通运输发展的思考[J]. 长安大学学报(社会科学版), 2017, (1): 20-27.

Analysis of Regional Economic Linkage and Its Structural Performance in the Level Structure of High-speed Rail Hub

OU Guo-li XIE Hui

High-speed rail can increase the intensity of economic linkage by improving the accessibility of the cities along the route. It also has an important impact on the optimal allocation of resources along the route. But whether the high-speed rail will expand the gap between the central cities and the edge of the cities, causing local regional development, is not coordinated. This needs further study. In this paper, we divide high-speed rail cities into four categories: national hub cities, regional hub cities, district hub cities and normal cities. Then the gravity model was used to estimate economic linkage between hub cities. We focused on the analysis of the trade structure characteristics for the hierarchy structure of the high-speed rail hub cities. Then the regional difference index and regional integration index are computed. The results show that regional economic linkage between high-speed rail hub cities has grade difference and spatial agglomeration characteristics. And the developing of high-speed rail network has improved economies scale of hub cities, strengthen the function of hub, expend the market and promote the balanced trade development in other cities, and also improved the China’s overall level of regional economic integration. The high-speed rail is crucial to the coordinate development of the national economy. But at the same time, there are some negative externalities. It increases the difference of regional hub cities.

high-speed rail hub; regional economic linkage; differentiation; agglomeration; market in core hub

2017-04-27

国家自然科学基金项目“交通资源配置与区域经济梯度关系研究”(项目编号: 41271129,项目负责人: 欧国立)。

欧国立,北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向: 运输经济理论与政策;谢辉,北京交通大学经济管理学院硕士研究生,研究方向: 运输经济。

F061.5

A

1674-8298(2017)04-0064-10

[责任编辑: 戴天仕]

10.14007/j.cnki.cjpl.2017.04.006

方式]欧国立, 谢辉. 高铁枢纽层级结构下的区域经济联系及其结构绩效分析[J]. 产经评论, 2017, 8(4): 64-73.