韩石山的学究气息

2017-09-03刘富道

刘富道

昨日风景

韩石山的学究气息

刘富道

我最近出版的文集文学论稿卷中,专门列了一辑《韩石山别论》,由此可见他在我心中的位置。以往写过的这些文章,差不多都是用褒贬兼济的笔调,写了一些他与别的作家的不同之处,或者说我在他身上挖掘出的一些可爱之处。这一回是个例外,我要专挑亮点来写,写写他身上的书卷气,学究气,写写他的书斋生活。标题上的学究气息,如果被读者视为贬意,那就错了。

换笔之后又换回去了

一身学究气息的韩石山,绝对不是一个老土,他有许多超前的时尚之举,譬如说在他的太原家中,很早就有全套现代化办公设备,其中包括打印、复印、扫描设备,都是高档配置。他是最早换笔的作家之一,不过不是第一个。第一个鼓吹电脑写作的作家,是我们湖北的徐迟先生,那时他还没有购置电脑的支付能力,1989年由省政府出资给他配置了一台电脑。石山兄呢,他换笔比徐迟稍晚,开始用的是一种叫做四通的打字机。四通有存储器,输入的文字,可以直接打印出来,也可以保存起来。我记得一台四通,时价是一万多元,那时我在湖北省作家协会主持日常工作,为了买一台四通,还是咬紧牙关做出的决定。韩公在那个年代自己就买下了。他很早就看到了换笔的前景,最实惠处,是写一篇文章,能随意打印多少份,可以一稿多投。在中国,韩公恐怕就是一稿多投之风的滥觞者。后来他又在我们换笔之时,再换了一次,用上了电脑。

2015年春天,我专程到北京同韩公聊天,这段时间他住在北京儿子家里,嫂夫人帮儿子带孩子。他给我看了一部接近完成的书稿,40多万字吧,全是用中性笔手写直书的手稿。这部书稿,书写得干干净净,装订得整整齐齐,只有少量稿页上,有红笔修改过的字句。看到这部手稿,我的第一反应是,它将是个有价值的收藏品,如今已经很难看到这样的手稿了。

至今还有少数作家顽强地坚持手写文稿,不会用或不习惯用电脑写作。而韩公呢,是最早换笔的作家,又是最早再换回去用笔写作的作家。在我们离了电脑就不会写作的今天,石山兄放弃电脑写作,又回到手写状态,其学究气息可见一斑。

还在经常用笔写信

2015年春的北京之行,临别前他送我一幅书法作品,另有一幅托我带给湖北女书法家张秀。离开太原的家,临时居住在北京,还在坚持写毛笔字。真是走到哪,书斋气息带到哪,让我十分感叹。

此次进京,还请他办件小事,他却把这件小事办成大事了。上一年我出版了长篇传记《汉口徽商》,他看过之后,给我发了一个电子邮件,给予了高度评价。我感觉他说得太过了,我都不好意思引用,他说我们武汉再没有人能够写出这么一部书。这次见面,我请他重新写几句话,写几句我可引用的话。没想到,第二天在宾馆见面,他带来的是三张纸的信件,也是用中性笔直书,还加盖了印章,俨然一件收藏品。这封数百字的信,已是一篇很有见地的短文,把他跟我谈话的精要内容,全放进去了。在赞美我的书稿的同时,也在做着他自己的文章,讲文学的智与趣的关系,引经据典地论述传记也是文学一部分的高见。这封信,我打印下来,给一家刊物发表了,又作为代跋放在了《汉口徽商》重印版里。并将原件扫描下来,作了这本书的插图。

看看,韩公写一封信的工夫,一点也没有白花。在韩公的意识里,只要是动笔,不管写下什么,都是有意无意准备供人收藏之用。他在主编《山西文学》期间,刊物上经常发表他回复作家和读者的书信,此举兼得两种好处,一是展示主编的敬业精神和礼贤下士的风度,一是那些工工整整的书信原件肯定会被对方收藏。久之,他编印了一本《韩石山文学书简》。我们俗人平常认为的这些小事,在这位老学究他眼里,都同人生的规划挂上钩,都成了人生的有益的小积累。

韩石山手札

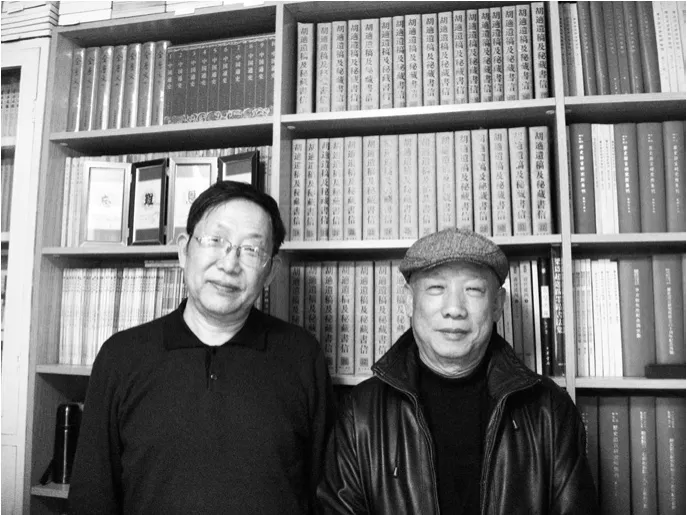

参观韩石山书库

作者专程拜访韩石山

我与韩公是中国作家协会文学讲习所第五期的同学,那是1980年文讲所恢复后的第一期,那一期的同学后来都是各地作家协会或刊物的领军人物。三十大几年过去了,同学间还在通信的,恐怕只有我们俩。我敢说,我是收藏韩公书信最多的一人。我收到的书信中,第一个打印文本,也出自韩公之手。后来有了电话,有了电子邮件,又有了手机,他还乐此不疲地隔三差五地给我写信来。他的每封信,开头落款都用旧尺牘的格式,如开头写上某某如晤,落款写上石山上,并且加盖印章。我特别不习惯的是,他给我写信所用的第二人称,都写上您。这就有些过分了。我在想,这些手书,捐给谁最合适呢?

最近我们互加了微信,他还在给我写信,不过不再邮寄。他将信件用手机拍下来,再用微信发给我。这个老学究,好像一天不写字就手痒,写字或是他过日子的重要组成部分。在他太原的家里,我见过他书写的一幅长卷,所用纸张是从韩国买回的彩宣,我想没有老学究的沉静之心,出不了这种绝活。我们经常爱说陶冶性情,或许他就这样陶冶性情吧。

自己花钱买书最多的作家

我这个人不爱串门,不敢轻易打扰人家,1982年底有一次例外,被两位朋友强拉着到过冯牧先生家。他家客厅很大,几面墙全是书柜。那么多书,真要自己买,可是一笔不菲的开支。冯牧先生是中国作协领导人之一,又是权威评论家,送书他的人自然很多。我认识自费购书最多的作家就是韩公。1980年代中期,他买过二十四史,其中两种还是请我帮他配齐的。前些年,他办了一件得意的事情,在太原买下第二处住房,其目的是要建一个书库。书库建成之后,他经常向我提起,希望我亲自去看看。我果然去了。我知道他买过安徽版的44卷本的《胡适全集》,从湖南学者朱正的文章中,得知这部全集中有我需要引用的重要资料。他这套书放在他的公配宿舍里,我去一下就查到了,又很方便地复印了。

他的新居距离机关宿舍不远,所谓书库相当于两间房,所有书架顶天立地,配有专用木梯。摆得满满的大部头的精装本书籍中,有好多是台湾版的文史资料,其中有胡适的全套著作。由于他买的书籍实在太多,经常会有人问他一个问题,买这么多书你看得了吗?这是他最不喜欢听到的一个问题,他的回答往往有些生硬。有些书,确实不看,只是以备不时之需。即使永久不会看,但放在那里,仿佛就有了治学的底气。

近一些年,他每年购置图书的开销,大约在8000元到9000元之间。为了写一部《徐志摩传》,他购书花了两万多元。书末的参考书目中,开列了96种,其中多种为“全集”,上述安徽版的《胡适全集》还未列入。我当然不能脱俗,特想知道如此投资,能不能收回成本。后来我知道了,北京十月文艺出版社的韩本《徐志摩传》出过两版,2001年版印数为14000册。2004年版又印了6000册。此类书籍有如此印数,算是个小小的奇迹。后来人民文学出版社选编一套中国现代作家传记丛书,徐志摩的传记有上十种版本,选来选去选上韩本,又印过两版。因此他的版税收益,就不仅仅是收回了投资。

在北京欣赏的韩公手稿,所写主人公是国民党的一位高级将领,山西籍人士。此公有写日记的习惯,在台湾出版的日记全本有12卷,肯定价格也不菲。每个页面是影印的四页日记,也就是说这套书相当48本之多,有段时间他把自己关在家里,就专门啃这堆书,连外地高额聘金的讲座也谢绝了。

演讲最多的作家

这个老学究口才特别好,同学期间听过他的发言,真可谓语惊四座。我没有听过他的演讲,倒是听他复述过几次演讲的精彩片段,那个水准远远超越了一般作家讲点什么创作体会。他的演讲,兼具学究气息与思辨精神,也带有随意性,一经整理出来,就是一篇好文章,这些文章汇集起来就是一本书。很多年前,韩公就出过一本《韩石山学术演讲集》,连同另两本,编成一套文集出版了。

好的演讲稿可以编辑成书,一本好教材不一定能够成为演讲稿——上课可用,演讲不行。我曾总结过韩公的演讲技法。一曰博引旁证法。他自以为有本事:“有理没理,总能说出个理。”一曰跑题法,或美其名曰“旁逸斜出”。石山写道:“演讲不怕跑题,要紧的是及时拽回来。”与“跑题法”配套的技巧是:“我所以比一般嘴贱者,在写文章上高明一些,是我懂得节制。”他把“节制”称之为“文学写作的最大的技巧”。一曰粘连法,或曰话赶话。他经常是不等你进入审美疲劳,就要用几句闲话,把你的情绪调动起来。他还传授过一个“小技巧”,“演讲中,要多挖苦,少赞扬。”他惯用“挖苦人”的伎俩,以博听众读者“会心的一笑”。

为什么有那么多地方请他去演讲?为什么他经常有登上大学讲坛的荣幸?因为他有学问,底气十足。在现代文学研究领域,韩石山下足了功夫,上述徐志摩的研究,应该达到一定的深度。一个徐志摩,与中国众多现代作家,又有着丝丝缕缕的关系,随便牵出一个头绪,就够他讲了。差不多被人遗忘了的李健吾,是韩公为他的这位老乡立了传,让人们重新记起这位现代文学大师,大戏剧家。对鲁迅的研究,对胡适的研究,他有另辟蹊径的研究成果。更重要的一点在于,他不必去吊书袋子,他对中国当代作家,往往有许多苛评,听众往往爱听听这种声音。由此可以得出一个结语,韩石山虽然是个老学究,却又是妙语连珠的演说家。