师陀四章残稿与其长篇小说《争斗》之间的关联

2017-09-03慕津锋

文|慕津锋

师陀四章残稿与其长篇小说《争斗》之间的关联

文|慕津锋

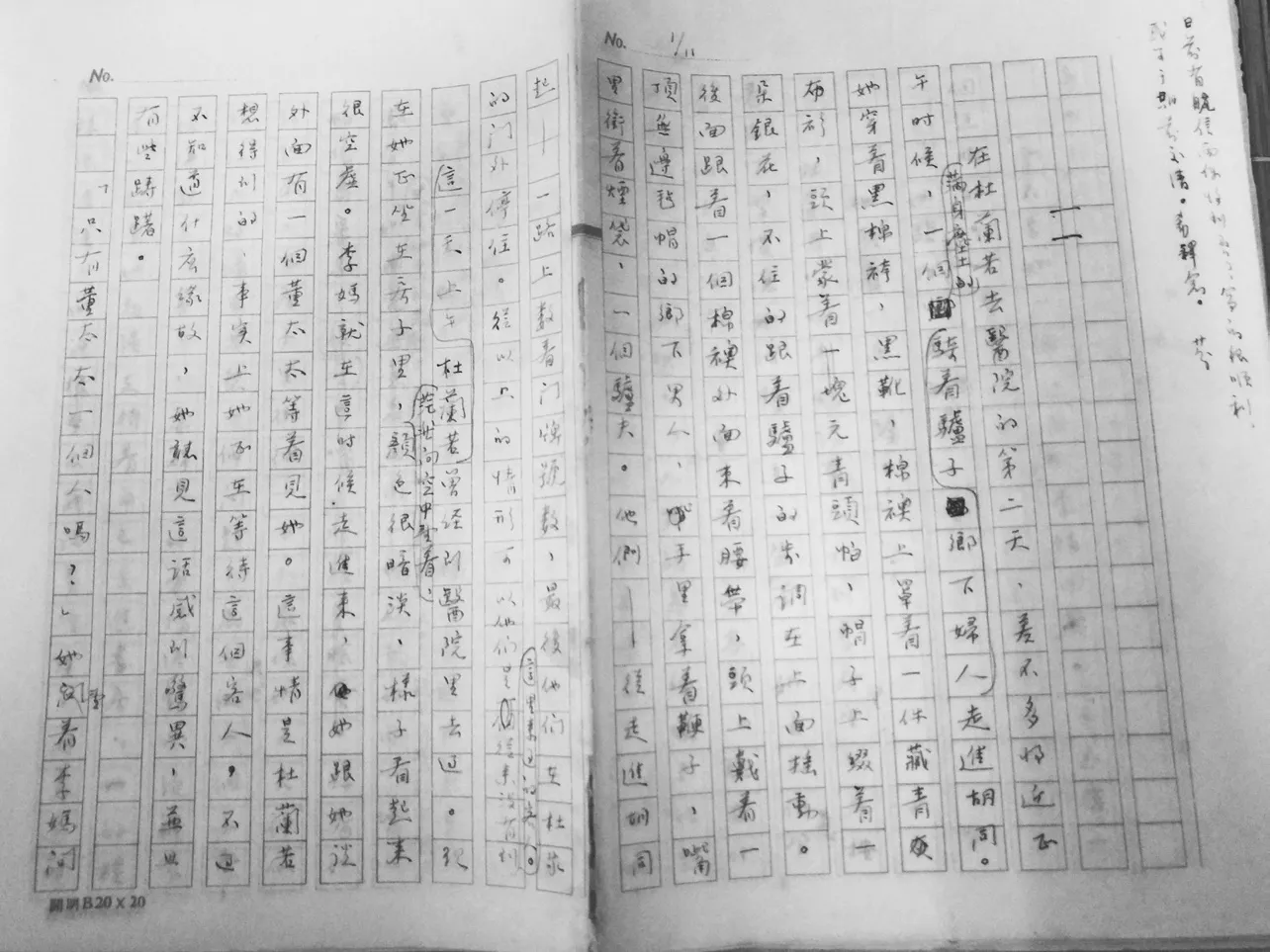

中国现代文学馆手稿库所藏师陀4章残稿(部分之一)

1979年10月5日,师陀在一文中谈到,抗战期间自己有三部未完稿:

其间曾发表而未能写完的作品即有:⑴《雪原》(这是应香港《大公报》副刊主编杨刚之约,以北平“一二·九”学生运动为题材的三部曲,后因香港沦陷于日寇之手,《大公报》停刊,仅写成一部半)。⑵《荒野》(这是应《万象》月刊主编柯灵之约,以土匪为题材的长篇小说,后因柯灵离职中止)。⑶《夏后杞》(这是一部散文诗,以康了斋笔名投稿《文汇报·世纪风》,后因《文汇报》停刊,未写下去)。(《师陀自述》,《师陀研究资料》,刘增杰编,北京出版社,1984年1月出版,第34页)

1980年12月3日,师陀在致刘增杰的信中,对《雪原》《夏后杞》的情况又给予了修正:

这里有两点应给更正和说明。其一,应香港《大公报》杨刚之约写的北平“一二·九”学生运动的三部曲仅写成一部半,是不确的,现在回忆起来(最近经上海文学研究所提供资料),它的第一部是发表在上海出版的《学生月刊》上的,由李健吾约稿,李沙威编辑。其二,《夏后杞》在《文汇报》停刊后,经上海文研所查出,还继续在《华美晚报》和《万象》上发表过若干则(《师陀全集·8》,刘增杰编校,河南大学出版社2004年9月版,第10页)。

相隔一年,作者就对《雪原》有了不同的表述,师陀的理由是自己晚年“记忆力坏极”。

根据《芦焚的“一二·九”三部曲及其他——师陀作品补遗札记》(2012年9月,解志熙,《河南大学学报》(社会科学版),2012年第5期)和《师陀全集续编·补佚篇》中收录的《雪原》(刘增杰、解志熙编校,河南大学出版社,2013年5月版,第75-201页)两份资料可知,《雪原》是师陀1940年7月12日创作完成的一部18节小说。它是“一二·九”学生运动三部曲中,师陀最早创作并唯一完成的作品。1940年1月至11月,《雪原》由李健吾约稿,李沙威编辑,完整连载于上海《学生月刊》第1卷第1期到11期,并非师陀1979年所说的连载于香港《大公报》。

师陀在1979年、1980年两次谈到三部曲中“仅写成一部半”,其中,“一部”指的就是《学生月刊》完整连载的《雪原》;而“半”,则是师陀稍晚创作并部分连载于香港《大公报》的小说《争斗》。

一

《争斗》是师陀1940年“应香港《大公报》副刊主编杨刚之约”,创作的“以北平‘一二·九’学生运动为题材的三部曲”小说中的一部,它在《大公报》连载至第7章后,未再继续发表。

《师陀全集续编·补佚篇》中收录的《争斗》前7章,收编自1940年11月至12月香港《大公报·文艺》和《大公报·学生界》的刊载,每一章脚注都有该小说具体的发表时间和发表刊物(见附注)。

《大公报》连载7章后,却停止了刊载。至于原因,师陀在自述中说是因为“香港沦陷于日寇之手,《大公报》停刊”。可据文献资料以及相关的研究资料显示,《争斗》第7章最后一部分的发表时间是1940年12月31日,而香港《大公报》的停刊时间,是日军即将攻陷香港前夕的1941年12月13日,《争斗》停载与《大公报》停刊相差有近一年的时间。师陀的这个说法可见并不准确。对于《争斗》的停载,1941年1月4日,香港《大公报》在《大公报·文艺》第1002期上,给出了自己的解释:

启 事

《争斗》作者现在病中,续稿未到,此文暂停发表,敬希读者见谅 编者。

笔者认为这种说法并不足信。因为11天后,1941年1月15日,《文艺杂志》创刊号大号发表了师陀新近创作的短篇小说《期待》。可见,那时师陀的创作没有受到什么影响。而且,师陀那时生活较为贫困,在《师陀谈他的生平和作品》中,就曾有这样的回忆:“战争久了,我房租付不起,就只好搬到了一个亭子间,还在花园别墅。后来这个也住不起了,我就在花园别墅前面临马路的一个白俄二房东那儿租了小小的一间,一张床之外,有一张小写字台和一个小橱。我将它叫为八尺楼,一直住到胜利以后。后来我就把这个八尺楼改为‘饿夫墓’。”可见师陀在抗日战争时期,蛰居上海时生活很是清苦。“日寇发动太平洋战争前后,曾任苏联上海广播电台文学编辑(直到该台1947年秋冬之间结束文学节目),赖以维持最起码的生活。由于伪币通货膨胀,虽有稿费、剧本上演费的补贴,仍不免时常挨饿。”(《师陀自述》,《师陀研究资料》,北京出版社1984年版,第34页)

对于师陀而言,稿费是其重要的生活来源之一。为了生活,师陀要不间断地写小说、散文、诗歌,而且小说《争斗》已写到第7章,师陀不大可能因病,轻言放弃该小说创作。这背后的原因,笔者赞同解志熙教授在《芦焚的“一二·九”三部曲及其他——师陀作品补遗札记》中的分析:“所谓在‘病中’,可能是皮里阳秋的说法,窃疑真正的原因可能是《争斗》的抗日内容不能见容于港英殖民当局的对日绥靖政策,所以不容许继续刊发。”《争斗》因为直接体现了中国人民反抗日本侵略者入侵的民族精神,让港英政府十分紧张,它们害怕得罪日本而强令《大公报》不许再发表该小说,而香港《大公报》只得遵办。南通大学胡斌副教授在《关于师陀“‘一二·九’运动三部曲”——与解志熙先生商榷》中,认为《争斗》在香港《大公报》停载的原因是“师陀未能如期交出续稿”,主要是当时作者太忙,并不是《大公报》受港英政府的压力。当时负责《大公报·文艺》的负责人是极富斗争精神的中共党员杨刚,也正因为她的出色工作,《大公报·文艺》改变了之前的“绅士”形象,成为了一名“打击敌人而不被敌人打到的”“勇士”。但是,笔者认为,作为我党长期从事新闻工作的无产阶级革命家,杨刚在面对港英政府和《大公报》上层压力时,为了守住《大公报》副刊——这个来之不易的宣传我党抗日救亡的舆论阵地,不得已最后选择暂时停止连载《争斗》是很有可能的,而真实原因又不能对读者言明,故只好编造一个合适的理由。

随着1941年12月7日太平洋战争的爆发,日军攻占上海租界,“孤岛”沦陷,师陀开始了近4年的沦陷区生活。虽然师陀继续在苏联上海广播电台当文学编辑,但外在形势的改变,让直接反映中国人民抗日救亡的小说《争斗》,没有了在上海继续发表的可能。

当《争斗》再次被师陀提及,已是抗战胜利后的1947年。那年3月9日上海《文汇报·笔会》第190期上,师陀发表了一则寻稿启事。

师陀启事

长篇小说《雪原》(刊于上海出版之《学生月刊》),《争斗》(刊于香港《大公报》),集短篇《噩耗》(亦刊于香港《大公报》)存稿遗失,如有愿移让者,请函示条件,寄笔会编辑部。

在启事中,师陀明确告知《争斗》手稿遗失,他希望通过“条件交换”找回。

可惜,关于这部小说的遗稿之后再无下文。在其后近40年的创作生涯中,师陀几乎未再谈及。直到1986年11月27-28日、12月4日,师陀在与上海社会科学院文学研究所工作人员谈话中,曾提及“另外还有一个三部曲,我写了二部,第三部没写完。这是在杨刚接《大公报》副刊时写的。当时我用钢笔复写,很难复得清楚,所以后来叫什么题目我也记不得了。第二部快结尾时,日本人占领了香港,《大公报》因此停刊,我也就没写下去”(《师陀谈他的生平和作品》,《师陀全集·8》第五卷,399页)。而现在我们能看到的《争斗》,是一部未完稿。

这部未完稿,因发表时间久远,再加上对它的“遗忘”及其他原因,它慢慢消失在人们的视野之中。进入新世纪之后,随着史料被陆续发掘,《争斗》开始逐渐进入研究者的视野。在这方面,最早谈及《争斗》的是2004年河北教育出版社出版的《大公报与中国现代文学》,作者刘淑玲在文中谈到:

芦焚在抗战时期的《文艺》上发表短篇小说、散文12篇,……以及未完成的长篇小说《争斗》,反映北平“一二·九”时期青年人的思想和爱情。《争斗》在《文艺》上以连载的形式刊出,由于作者生病没能续完。(《大公报与中国现代文学》第128页)

随后,清华大学解志熙教授与其学生裴春芳在2007年冬,先后发现师陀1940年年底在香港《大公报》副刊上发表的《争斗》前7章,和其1941年7月在上海《新文丛之二·破晓》上以《无题》为名发表的一篇长篇小说的两章之间一脉相承的关系。

对于《争斗》前7章与《无题》2章的发现,刘增杰先生在2012年5月1日撰写《师陀全集续编·前言》时,给予了积极评价:

《师陀全集》出版不久,一批师陀作品的新发现,就让我萌生了着手编作品续编的冲动。后来,解志熙寄来了他和他的弟子裴春芳辑校的芦焚长篇小说《争斗》及《雪原》。师陀生前虽然曾经向我提供过线索,但在他逝世15年后着手编《师陀全集》时,我竟把这件事完全忽略了。……解志熙的发现与言说,明显地给《师陀全集续编》工作的开展带来了新的推动。……《师陀全集续编》新收入的长篇小说《争斗》《雪原》,我们同样期待能够唤起读者阅读的新兴趣。

2012年9月,解志熙与裴春芳先后发表论文谈及《争斗》。解志熙在论文《芦焚的“一二·九”三部曲及其他——师陀作品补遗札记》。在该文第一节“‘一二·九’三部曲之聚合:《争斗》的发现与《雪原》的补遗”中,详细介绍了《争斗》前9章的发现和自己的研究,解志熙认为“《争斗》并未能完稿”。9月15日,《汉语言文学研究》第3卷第3期发表了裴春芳的论文《在人性的温情和生命的对抗之争——芦焚长篇小说〈争斗〉校读札记》。在文中,作者首先谈到《争斗》前7章与《无题》2章的关系,“确证《无题》正是《争斗》的续篇,这样,两篇小说就合而为一,统名之曰《争斗》”。随后,裴文又分析了《争斗》与《雪原》的关系:“《争斗》应该是第一部,而最早发表,且已经收入《师陀全集》的《雪原》,应该是第二部,至于第三部则还未能确知。至于《无题》,则当是《争斗》一篇违碍于愈来愈严酷的香港文学审查政策的部分文字的残存。”并认为“现在所发现的《争斗》本身显然就是未完稿”。

2013年5月出版的《师陀全集续编·补佚篇》收录了裴春芳校订的《争斗》前9章,这为相关的研究提供了珍贵资料。

2013年9月,《南京师范大学文学院学报》第3期,发表了南通大学胡斌副教授的论文《关于师陀的“‘一二·九’运动三部曲”——与解志熙先生商榷》。胡文对《争斗》前7章发表后,《大公报》停载的原因,提出了自己的见解:“当时作者太忙了”,并分析认为,当时的师陀不仅要为香港《大公报》写长篇小说《争斗》,而且还要为好友柯灵的《正言报·草原》赶写中篇小说《无望村的馆主》。当《无望村的馆主》连载结束后,柯灵又提出希望他继续写一篇长篇,而且还要师陀接编《草原》。这对师陀而言,“无疑更是雪上加霜”。“师陀顾此失彼,不得已放弃了《争斗》的写作。”随后,胡文也谈到《无题》2章的一些情况:“实际上,在这段时间内,师陀仅续写了《争斗》的最重要的两章——整个‘三部曲’唯一正面描写‘一二·九’学生运动真实情景的两章,碍于脸面没有寄给香港《大公报》,而是交由《新文丛》以《无题》为名于1941年7月单独发表。”该文也认同《争斗》未完稿的事实:“由于时过境迁,师陀创作《争斗》的热情再也提不起来了。”

由于小说《争斗》是一部未完稿,当下研究者只能看到已发表的前9章,因此,之前与之相关的研究也只能围绕这9章展开。

师陀(1963年)

二

2017年5月,笔者在中国现代文学馆手稿库整理资料时,偶然发现档案封面写有“师陀”的一批手稿(以下简称“手稿”)。其中一部,用蓝黑色墨水书写在“开明B20×20”的稿纸上。该稿没有文章标题,没有落款时间和作者署名,明显是一部残稿。从章节上看,只 有 第10章( 一 O)、11章(一一)、12章(一二)和13章(一三)4个部分。第10章共13页,内容完整,有24处修改;第11章共16页,内容完整,有26处修改;第12章共7页,内容完整,有13处修改;第13章则只有短短的2页,内容完整,共5处修改。在第10章第1页右上角和第11章第1页右上角,作者分别写有一句话:

第九节已寄上——焚。

日前有航信两件收到否?写的很顺利,或可于期前交清。希释念。芦。

师陀,原名王长简,1946年以前,芦焚是其经常使用的笔名。1946年之后,师陀成为其主要笔名。第10章第1页右上角和第11章第1页右上角,那两句话的结尾各有一个“焚”、一个“芦”,合起来正好是“芦焚”,这进一步说明该稿是师陀以芦焚为笔名创作的一部作品。

通过对该稿的阅读,这4章内容连贯、情节前后衔接,应属一部作品。其中,第10章主要讲述了“杜渊若、胡天雄、李文多等被国民党当局关进监狱后,在狱中斗争的相关情况”(因此章与《争斗》第9章几乎一致,此文不再全章收录)。

第11章主要讲述了“杜兰若如何在家中接待连夜从乡下赶来的董瑞莲(弟弟杜渊若女友)的母亲董太太,及杜兰若、董太太在医院看到已经死去的董瑞莲的相关场景”。

在杜兰若去医院的第二天,差不多将近正午时候,一个满身尘土骑着驴子的乡下妇人走进胡同。她穿着黑棉袄、黑靴、棉袄上罩着一件藏青布衫,头上蒙着一块元青头帕、帽子上缀着一朵银花、不住的跟着驴子的步调在上面摇动。后面跟着一个棉袄外面束着腰带,头上带着一顶无边毡帽的乡下男人,手里拿着鞭子,嘴里衔着烟袋,一个驴夫。他们——从走进胡同起——一路上数着门牌号数,最后他们在杜家的门外停住。从以上的情形可以(看出)他们是从来没有到这里来过的客人。

杜兰若这一天上午曾经到医院里去过。现在她正坐在房子里,茫然向空中望着,颜色很暗淡、样子看起来很空虚。李妈就在这时候走进来,她跟她说外面有一个董太太等着见她。这事情是杜兰若想得到的,事实上她正在等待这个客人。不过不知道什么缘故,她听见这话感到惊异,并且有些踌躇。

“只有董太太一个人吗?”她望着李妈问道。

“不是她一个人,”李妈回答。“还有一个赶脚的。”

“她骑着牲口来吗?”

“她骑一匹小驴。”

杜兰若吩咐李妈请董太太到书房里坐,并按着乡下习惯让她给驴夫送一盏茶。她自己仍坐着,似乎并没有马上要出去的意思。“现在什么都完了,”她想。“人能够怎么办呢?比起毁灭来,人们是这样无力。当事情发生的时候,没有人能够挽救……”杜兰若不安的用一块小手帕慢慢揩着鼻子,然后是脸蛋,然后是嘴唇。她的思想和感情中有一种疲倦,一种仿佛她已经努过大的力气,什么都没有得到,或是哭泣的空虚。其实她这种思想是没有意思的,它顶多不过是一种不自觉的自慰。接着她站起来,在房子里徘徊一下,最后她又失神似站住,好像在思想一个问题,忽然决然做一个手势,仿佛说:“算了,要解决的事情终归必须解决!”于是她勉强支持着自己走进书房,她的模样很冷淡,也许不能说是冷漠,因为这时候她根本没有热情和力量。

客人站起来。现在她已经扑去身上的尘。“您就是董家伯母?”杜兰若凄然笑着并向客人点头。“我姓杜,是瑞莲的朋友。”

“我就是瑞莲的娘,”客人答道。“给我写信的就是你吧?”

杜兰若又点了点头。她们在沙发上坐下。

“天气这样冷,董伯母走很长的路时很苦的?乡下比城里冷。”杜兰若接着说。

中国现代文学馆手稿库所藏师陀4章残稿(部分之二)

“没有什么苦,”董太太笑道。“我昨天接到你的信。谢谢杜小姐关心瑞莲,这样远的路亏你派人送信给我。话虽是这么说,我们乡下人风吹雨打,走这一点路早就惯了。”

杜兰若跟客人间的谈话很冷落,她心里感到不安。

“现在怎么跟她说呢?”她想。

她向周围望着,想找到救援。

“李妈,李妈!”她喊道。“你怎么把茶都忘记泡了?”

董太太大约有四十多将近五十岁年纪,她的模样跟她的女儿稍微不同,脸蛋比较长些,因为生活在乡下,皮肤比较粗、比较黑。她的嘴唇很严密的合(盒)着,她的鼻子和额头生的都很明显,眉毛离开眼睛很高,长长的像两双满弓,当她将眉毛更高的扬上去的时候,她的额上很混乱的显出无数细小的皱纹。她的眼皮很薄,但是很松,眼睛仍旧清明,他们在她的脸上给她增加很多慈善。这些特征表明她是一个女中丈夫,并且为着她的生活曾经日夜思虑,耗去无数心血。而事实也正是这样,董太太的丈夫去世很早,当她二十多岁的时候,他便将她抛下,另外他给她抛下一个女儿,极可怜的一点田产,他自己合上眼睛很放心似的跟世界长别了。这在一个没有儿子的年轻女人是一种难以猜想的打击,一种举世无匹的重罚,正如她在她丈夫的灵前所哭的一样:天从她的头上塌下来了,它毫不慈悲的压在她一个人身上,并且没有一个人分担她的痛苦,除去幸灾乐祸者散布的流言,世界上没有人肯给她扶助。至于她丈夫的亲族们,他们在她的丈夫未死之前就想得到遗产,她们劝她改嫁,并且时常加以凌辱。但是她支持着不断落下来的打击;她守护着她的女儿——她的唯一的希望;她把自己当做无用的仅能替别人吸取养料和幸福的老根,她把女儿当做一株嫩芽,看着她向上生长,希望(从她这个无用的老根起)有一天她看见她女儿的树枝上结满果实。假如她知道她女儿将受到危险,她无疑的会一身当前,毫不踌躇的用她自己的身体庇护住她,让灾祸一个一个落到自己身上。

“我差不多有两年没有到城里来过”,董太太说着低下头在一个蓝布口袋里摸了一下,从里面取出一个白铜水烟袋。(这口烟袋就放在她们前面的脚凳上)两端都装满了圆圆的东西,在先杜兰若没有看见。

“我忘记拿烟了,”杜兰若抱歉的说。“董伯母不要笑我慢待。(接着她喊道)李妈,李妈……”

“你不要拿,杜小姐,洋烟我吸不惯。”董太太兴致很好,她说每一句话帽子上的银花便快活的在上面摇动。“我有一个这种坏毛病”,她补充一句。接着又指着口袋道:“这是送给你的,杜小姐,这一头是枣,干枣,那一头是胡桃。”

“怎么好让董伯母送礼”,杜兰若很不好意思的说,“伯母到我这里来,不笑话我不会照应就够了。”

“说是礼其实不能算礼,都是家里现成的,”董太太点着纸捻。“昨天下午我接到你的信,晚上我在床上想:杜小姐既然是瑞莲的朋友,我得送她点什么?可是送什么呢,在城里买的你都尝过,你不稀罕。我还想给你带几个柿子;柿子不好拿,临来的时候又放下了。”

董太太说着就低下头去吸烟。烟袋咕噜咕噜响着,只有它才知道董太太的话并不完全真实,虽然她没有说谎。昨天夜里——当她接到她女儿害病的消息之后——她怎样不停地用力将它吸着,直到烟汤红的像酱油一样;她怎样思念着她的女儿,并且几乎整整一夜都为她祷告。

“我昨天下午接到你的信,杜小姐”,她喷出一口烟,接着说道。“你信上说瑞莲病了,要我来一趟,你一直住在城里,不知道乡下事情有多么难,家里又只有我一个人,平常很难出来。得到你的信,我心里说这可正好,趁着这个机会也好到城里看看。”

杜兰若从旁边望着董太太,在先她们没有见过。直到这时她才明白董瑞莲时常向她说的“我妈吃一辈子苦”的意思。不过因为这缘故,她更加害怕她的客人,当董太太坦然瞅着她的时候,她便恐慌的将眼睛避开,或是低下去瞅着地面。

“现在怎么办呢?”她第二次不安的想。

董太太自然是什么都不知道,示威,受伤,病况,杜兰若的信上全都不曾提起。杜兰若很少话,她不会应酬客人,不会——假如她能够想出,她很愿意装出欢笑,即便是这个太太暂时间得到安心,暂时间不致疑心到她的不幸,她也甘心撒谎。不幸她没有这种习惯,连她所记得的一点敷衍话这时候也离开了她。董太太不住的吸烟,她们的局面很冷,空气令人很不舒服,连董太太都失去先前的兴致,竭力——即使从表面也可以看出她在竭力使自己不显出局促。“我忘记问一句”,董太太吸足了烟,忽然问道:“瑞莲害的什么病,杜小姐可知道吗?”董太太直直的望着她;杜兰若在瞬间满脸通红。

“瑞莲害的病吗?”她的眼睛望着别处,混乱的支吾着说,好像她正在想。但是她什么都想不出。“她的病……她的病我不大清楚,伯母,我没有问过大夫。”杜兰若要掩饰的意思反而引起董太太的怀疑。

“据你看,杜小姐,她的病状不十分重吗?”董太太紧接着问。

杜兰若感到一阵晕眩,她已经失去支持着自己的力量,觉得再掩饰下去是一种罪恶。但是她怎么能跟她讲呢?她怎么能将这种不幸,对于一个除去她的女儿没有第二个希望足以维系她的残生的母亲,她预感到这种不幸简直等于一只可怕的铁锤,她怎么能用自己的手将这铁锤放在这可怜的老妇头上?她回答她据她看董瑞莲的病相相当沉重。

“伯母,现在快要晌午了,你不如等到吃过午饭再到医院里去”,杜兰若惶恐的坐在沙发里,她的声调几乎是向董太太乞求。

董太太听说她的女儿病势沉重,不,她连烟都吃不下去了。她把烟袋放到脚凳上,忽然变得又固执又坚定,颜色也变冷了。

“谢谢你,杜小姐”,她慌乱的说。“瑞莲的病既然很不好,我想应该先去看看她。杜小姐要是方便,我想现在请你陪我走一趟。”

“现在快晌午了,伯母”,杜兰若第二次向董太太乞求,她的脸上显出绝望。

中国现代文学馆手稿库所藏师陀4章残稿(部分之三)

“你不知一个做娘的心,杜小姐”,董太太决然从沙发上站起来,好像马上就要往外面走。“要是不先去看看,这一顿饭我都吃不下去。”

杜兰若看出乞求没有效用,不得已的站起来。她跟着董太太走出去,她的头脑发热,眼睛晕眩,不知道应该怎么办好。她们雇了洋车直奔医院。她们一路上都不说话。

“可怜的太太”,杜兰若糊里糊涂的在路上想,一面让洋车摇摆前进。“你的女儿已经死了。不管你现在是怎样热情,你怎样一下飞到她旁边,你愿意将全生命交付给她,现在都是空的说什么已经晚了。”她在这时候向前面望了一望,董太太毫不动弹的在洋车上坐着。黑头帕的两端被风吹起来,象两只鸟翼似的在空中飞动,帽子上的银花随着洋车的颠簸摇动得更快活。“她还什么都不知道”,她接着想。“你还什么都不知道。你的女儿是受了伤染了连球菌死的,你即便飞到她旁边也没有用;你的心自然早已飞到她旁边了,早已在绕着她的床转了,但是这也没有用,她已经不会喊你,她已经不知道看你,纵然她有一腔心思她已经不会再向你诉说。刚才在不久以前我曾经看见她,她的呼吸早已经停止,她的手像冰一样冷,没有人知道她最后的言语和愿望是什么,她是在早晨五点钟时候断气的。她又禁不住往前面瞅了一眼,这个老太太一生是怎样辛苦,现在她这样奔波,她将来的生命是怎样空虚!”

她们到了医院的时候,杜兰若已经比较镇静,她让董太太留在外面,自己走进账房。账房的管事人按了按铃,随后有一个看护走进来,管事人简单地向看护交代一句,看护向杜兰若做一个手势,杜兰若跟着她从账房里走出来。她们走了几步,看护一面走一面看了看董太太又看了看杜兰若。“你们就是她的家属吗?”她向杜兰若问道。

杜兰若向她使一个眼色,她会意的没有再讲下去。董太太跟着杜兰若,看护走得很快,她们比较落后一步。不过她觉得她们中间有些神秘,这种心理虽然毫无来由,看护的话和杜兰若的故意不作声引起她的疑虑。“什么家属?”她恐慌的问。

杜兰若为着镇静这个太太,便匆忙的随便回答一句:“没有什么。”事实上她们也没有时间谈论。她们穿着一个过道。杜兰若觉得这走道很长,好像她们永远没有穿出去的希望,后来她忽然间又觉得走道太短,她的腿是又酸又软,好像她刚才爬过一座高山,不住的在下面战栗。但是她们仍旧竭力支持着,忍耐着,不使自己露出慌乱。最后她们终于在一个房子外面停下来了。杜兰若的脸这时候是青灰色的,她的眼里充满了恐怖,嘴唇在微微动弹。董太太没有注意她,她全副精神都注视着面前这个可怕的房子的门。在这一瞬间她也许已经有过不止一种预感,这是很可能的,不过她没有工夫思想。这个门遮着很厚的黑绒,人们很容易想到绝望、不幸、死亡都在这黑绒后面。走道上这时候是静寂的,只听见不知道是谁的急迫的呼吸声和看护手中的钥匙响声。接着门鸣动着被打开了,看护平静的毫无感应的回过头来望着她们,好像说:“走进去吧,你们要看的都在这里。”她的模样像一个掌管库房的女仆,这里的东西并不属于她,她的管理它们只是一种责任,它们既不使她快乐也不使她烦恼。

“伯母!”杜兰若颤抖着喊了一声,在这时候她忽然想阻止这个可怜的母亲,她希望她永远不看见这种不幸。

杜兰若现在已经来不及了,这时候没有人能阻止这个母亲。她已经冲进房子里去了。但是她看见的是什么呢?这房子的窗户上同样遮着厚厚的黑绒窗帘,仅只从缝隙中透进一线光亮,房子里是黑暗而又寒冷,犹如一个冰窖。董太太其实并没有看见窗户,她甚至都没有看见,仅仅房子中间有一片白在她眼中亮着:这是一个床,上面蒙着一块洁白的被单。这难道就是她的女儿吗?难道人家就将她放在这地方吗?董太太事实上并没有想,这或者只是一阵酸辛一种油然而起的感觉。她摸索着向床走过去,令人战栗的寒冷和静寂包围着她;她从被单下面摸到一只手,一只冰冷的将要完全僵硬的手。

“莲儿,妈来看你来了,”她弹抖着这样喊了一声,人们可以听出这时候她的心也正在这样弹抖,眼泪已经在她眼里。但是包围着这个可怜母亲的仍旧是先前的,或者人们要觉得比先前的更加静寂。谁还会回答她,即使是比一个母亲的声音更温柔,更亲切,谁又能听得见呢?

现在董太太似乎全明白了,同时她的心似乎也掉到比这小黑屋黑暗更寒冷的冰窖里了。这只有一个母亲能做得到,一种不顾一切的非常勇气,她很快的将被单揭开,一个少女的脸和肩膀从下面露出来。这脸蛋像蜡一样黄,嘴唇紧紧闭着,眼睛安静地闭着,浓浓的黛眉微皱起来,头发散在枕上的正是她的女儿。董太太一只手按住床边,一只手放到她女儿额上,然后慢慢地移下去,最后在鼻子和嘴唇上停住,一阵战栗通过她的全身,她的嘴慢慢的极可怕的向两边裂开,眼泪像骤雨一样沿着她的脸流了下来。她许久许久弹抖着,毫不移动毫无声息的这样站着。世界上谁能体会母亲的心碎是什么样呢?

杜兰若也许曾经想到这种情形,她站在门口并不走进来,眼里流着泪正默然向外面望着。

“我的儿啊,你就这样死了吗?”在许久的静默中董太太忽然发出呼喊,同时她支持不住,重重的跌到地上。她预备重新站起来,但是她已经没有力气。因此她一面摇着床一面喊:“难道你连妈也不看一眼就死了?我的儿,你的命多苦啊!你一个人冷冷清清的死在外面,连你的亲娘都不知道。你一个亲人都没有看见,没有一个人侍候你,人家就让你孤零零的这样死了!”这个可怜的母亲这时候已顾不到她的话会伤害杜兰若的感情,她只是不住的号呼不住的摇动着床,满脸却是鼻涕和眼泪。“我的儿,你一点都不听见我一声都不喊我了吗?”

带她们到这里来的看护很不耐烦的走过来,她严厉的毫无同情心的谴责(这是当然的,医院里死一个人在她们看来只是一件无谓的事情):你邪许什么?她早晨就死了,当然不会喊你。这里是医院,不准吵闹,你知道不知道?”

董太太自然不再管什么医院,当她从家出发的时候,她还想着她女儿的笑貌,她似乎还听见她的声音;在两天以前,她还计算着日子,算等着她女儿在假期里回去跟她一同过节;在差不多将近二十年中,她一直守护着她——她的唯一的女儿,她曾经把她想成一株嫩芽,一棵小树,日夜盼望着她长大起来,有一天在她的树枝上结满果实,现在她再希望什么呢?一场暴风,这期待中的小树被吹倒了,二十年的心血被吹去了,连她这个老根都被拔出来了,她的全部都毁坏了,一个孤苦的年老寡妇,她活着还有什么意思?她这时候还忙什么呢?

事实上她是什么都不知道,她根本没有想到那个看护。

“狠心的老天爷,你把她夺去了!”她伸出两只手向上面喊着。“你把她夺去了,人家都说你是公平的,我哪里得罪过你吗?她才是一个小孩子,哪里得罪过你吗?你狠心的,你不公平的,你把她杀了!她一点都没有罪你把她杀了,你为什么不先杀我呵!”

接着她又去拼命的摇动着床。

第12章主要讲述了“杜渊若等学生被当局无罪释放后或回家或回学校,而此时姐姐杜兰若则陪着董太太为死去的瑞莲发丧,以及在将瑞莲运回农村下葬时董太太的悲伤举动”。

杜渊若同他的伙伴们走到街上的时候,他们像一群孩子,大家忽然恢复了精神,互相嬉笑着并吵闹着。他们已经不必为自己的命运不安,肩膀上仿佛卸去一重重负。未来正在等待着他们,未来正在他们心里,这时候他们也正跟一群孩子一样,他们心里没有罪恶,没有生活给他们的各种不同的阴影,各种不同的忧虑,骤然间全变成清明的的单纯了。

“老胡,你要跟我一路到兰若那里去吗?”杜渊若问胡天雄。

胡天雄想了一想道:“我现在先到学校里看看,要是没有什么事,我在下午或晚上去看她。”

杜渊若于是和他的伙伴们分别。“他只想到家,他只想到家”,一个人向别人笑着,接着又转过来向他挥着手道:“你只想到家,去吧,快回到家里去!”

杜渊若很快的靠着有阳光的一面走着,世界上并没有可以看得出的变化,在他看却是这样不同。阳光温暖的照在墙壁上,屋顶上,干枯的树梢上和马路上,接近阳光中的地,冰正在融化。群鸽喔喔的在空中飞翔。行人和车马都匆忙地走着,他们各自在为自己的事情和生活忙碌。他的心暖和的规律的在胸中跳动着,仿佛一匹春天的鸟儿,它为快乐的欲望冲动,不住地想展开翅膀。

中国现代文学馆手稿库所藏师陀4章残稿(部分之四)

“我想吓一吓她,吓一吓兰若”,他想。“人家都说她是沉静的,什么都不会使她动心,我们这一回要试一试。”接着他想到董瑞莲看见他的时候将是怎样欢喜,他将竭力忍耐住自己的感情,让她知道他曾经到一个可怕地方去过,并且刚从那里出来,他竟能像一切有丈夫气的人一样将这事看作无足轻重。

同时,一队葬仪渐渐远离城市,正在城外一条道上向前进发。这是一对很少见的冷落葬仪,没有人为死者号哭,没有一个吹鼓手,甚至连一个穿丧服的孝子都看不见。柩架在前面走着,大路上浮土很深,他们走的很慢。在柩架后面有一辆送葬的马车,里面坐着两个女人,一个是董太太,另一个是杜兰若,她们前面的镜子上挂着一个花圈,是杜兰若送给死者的礼物。马车后面是一辆洋车,上面坐着一个男子,一个像私塾里的先生同时又有几分像小商人的中年人。这是死者的舅父,董太太的娘家兄弟。(他是昨天下午得到董太太的信,立即赶到城里替他的外甥女办后事来的)

葬仪循着大路缓缓前进。杜兰若惆怅的望着前面,看着摆动着的马的臀部,高高的在空中摇动着的柩架上的尖顶,有时候她转到旁边,不经心的从车窗里望着路旁的村舍,荒漠的小林和远远的起伏着的一带山岭。董太太的眼睛睁得很大,空虚的茫然望着空中。这个不幸的母亲心已经完全碎了,已经完全麻木了,她什么都没有看见,什么都不曾想,什么都不知道。只在偶然间才惊异的转过来望一望杜兰若,仿佛是问:“我们现在是做什么?”但是她什么都不曾讲。这个不幸的母亲,这时候她是盲目的,她的心已经碎了,已经完全麻木了。她什么都没有看见,什么都不曾想过,什么都不知道。她的生命正像瞎子一样处在浓密的苦闷的黑暗中间。什么是苦痛?什么是死亡?什么是人生的快乐与幸福?这些又跟她有什么关系?

他们在路上都不说话,只有领队为着调整抬棺材者的步调在前面敲击的棒子声和偶然从空中飞过的鸟鸦惊破死者的静寂,有一次杜兰若想到:“这条到死去的路,我们几时才能走完?”

他们在下午将近一点钟的时候,在一个大坡下面停住。抬棺材的坐在路旁边的地上吸烟。董太太的兄弟到村里找来几个庄稼人,他们带着铁叉、木锨,铁铲,开始在土坡上挖掘墓坟。和他们同来的还有几个村童,他们惊异的围着柩驾和马车。“这是做什么的?你看,还有洋马车。”他们中间小一点的向比较大的询问。抬棺材的人一半开玩笑,一般恐吓,在旁边大声骂道:“站开一点,撞翻了一个一个都捉你们到衙门里去!发丧的,还没有见过?”

孩子们并不理抬棺材的,虽然他们站得更远一些。他们中间的人把声音放低,继续向伙伴们问:“这是谁?他们这样厉害?”

“这是莲姑娘;莲姑娘死了。你不看马车里坐着董大娘吗?”另外一个望了柩架又望了马车,这样低声回答。

“莲姑娘怎么死的?”

“不知道;自然是害病死的!”

董太太毫不动弹的在马车上坐着,她既不看那些孩子也没有听见他们讲什么话。最后掘墓的人已经将墓掘好,死者的棺材从柩架上卸下来,董太太的兄弟和杜兰若搀扶着她,他们跟着棺材走上土坡。这时候董太太的样子很衰老,她一步一步向前走着,已经完全没有力量,机械的像一个孩子似的听别人摆布。接着抬棺材的人发出喊声将棺材放下去,杜兰若和董太太的兄弟扶着董太太走到坟穴前面,让她做最后一次凭吊。她衰弱的弯着腰,微微的张着嘴,眼睛收缩得很细,好像她们很怕阳光。在这一刻间所有的声音都静止了。她不作声的瞅着下面,在她的眼角里有两滴极细小的眼泪,不过她没有哭泣,人们并且可以看出她看见的并不是棺材。

“这个老婆子现在疯了,她不知道这要埋下去的是她的女儿,她连哭都不知道哭。”人们这样想着。

现在所有的事情都已经完了。人们对于一个死人应该做的都已经做过了,铁叉与木锨于是开始活动,刚掘起来的潮湿的泥土沉重的落在棺材上面。就在这时候,董太太忽然冲开众人,向着坟穴跳下去。

“你没良心的东西,我把你养活这么大,你现在不要我了吗?”她喊着,咚咚的捶着棺材,并且用头在上面撞着。“我早知道你这样狠心,在你落地的时候我就将你弄死,你不会使我这样伤心。我喂你奶,看着你一天一天的长大,你这样对不起我,你一点也不挂念我,我生了你又埋了你,你抛下我自顾自的死了!你死了,你想过你娘有多苦吗?”

人们从下面把她拉起来,她的帽子和头帕都失落了,开始花白的头发散在她的背上和她的脸上。

“伯母!”杜兰若喊道。

“大姐,”她的兄弟同时喊。

他们用胳膊搀住她,人们将潮湿的散布着香味的泥土一下一下抛到坟穴里去。但是她什么都听不见,什么都不知道了。她的帽子和头帕散落下来,花白的头发散下来,血从她的嘴里流出来,混着鼻涕、吐沫把头发贴在脸上。她不住的挣扎着,用头在别人身上撞着,预备重新扑下去。

“你们拉住我做什么?”她嘶哑的喊道。“你们这些坏东西,你们把她埋了。我要你们把我也埋下去,把我也埋下去。你们为什么不发发慈悲将我也埋下去啊!”

人们一下一下将泥土抛入坟穴,棺材渐渐消灭在泥土下面,最后连最后的棺材角也不见了,这个绝望的母亲仍在挣扎,仍在叫喊……

第13章在两页中,主要讲述了“杜渊若回到家中,与保姆李妈谈论家中这几天情况”。

杜渊若满心欢喜的回到家里,他跑进书房,接着又跑进上房,只有李妈一个人在家。屋子里很零乱,一条围巾抛在桌子上,在一把椅子上却又放着一本书,有一只抽屉没有完全合起来,好像刚刚曾经发生过什么事情,人们跑出去的时候匆忙中没有功夫整理。杜渊若(感)到一阵失望。

“大小姐到什么地方去了,李妈?”他问。

“大小姐不在家,她出去时候没有跟我讲。”李妈拿着火筷正蹲在地上掏炉子,在她旁边放着一支洋铁簸箕,里面盛放着煤炭,劈柴,旧报纸。原来杜兰若出去的时候跟她说过不在家吃饭,她忘记往炉子里添煤,炉子灭了。现在她看见杜渊若回来,所以要把它(重)从新生起来。

“她今天很早就跟董太太一起出去的,”李妈掏了几下,然后又这样补充一句。

“什么董太太?”杜渊若惊异的问。他说这时从椅子上站起来,向李妈走了两步。

“什么董太太?”李妈笑着向杜渊若望(看)了看,然后又低下头继续去掏炉子。她一面掏一面讲:“我也不大清楚是哪一个董太太。我想是董小姐的老太太,前天上午骑着驴来的。讲来也真奇怪,这个老太太老远的从乡下跑着看自己女儿,一来就不乐、在这里住了两天,没有一个笑容,没有跟人家说一句话,样子倒像一个明白人。我看她心里一点都不明白。”

中国现代文学馆手稿库所藏师陀4章残稿(部分之五)

“董太太一点都不明白”,杜渊若纳罕的想。接着他又问道:“董小姐来了吗?”

“董小姐没有来,自那一天跟你出去我没有看见她。”

杜渊若慢慢的越来越糊涂了。这个董太太究竟是谁?她从乡下来做什么?她为什么不快乐?她究竟是谁?兰若为什么很早就跟她一道出去?更奇怪的是瑞莲为什么好几天不到这边来?他看着李妈将点着报纸送到炉子里去,以上的问题骚乱着他,心里感到很不安,觉得一个人在家里觉得很沉闷。他在屋子里徘徊了一下,接着写了一个字条压在桌子上,预备先到学校看看。

这4章手稿中先后出现了杜渊若、胡天雄、李文多、杜兰若、瑞莲、瑞莲的母亲董太太、保姆李妈等故事人物。通过查阅《师陀全集》第一卷、第二卷《师陀全集续编·补佚篇》,笔者发现:只有小说《争斗》中全部出现过这些故事人物,《雪原》则根本没有一处提及“瑞莲的母亲董太太”。

通过这几张手稿与《师陀全集续编·补佚篇》中的《争斗》《雪原》内容比对,可以看到手稿第10章与《争斗》第9章在内容上几乎一致,手稿第11章、12章和13章在《争斗》《雪原》中都未出现。《雪原》是一部已被证明完整发表了的作品,而《争斗》却是一部只发表到第9章的未完稿。手稿第11章、12章和13章分别提到的“瑞莲的死”“杜渊若被捕后出狱”“瑞莲的母亲董太太进城”等情节,在小说《雪原》中几乎或完全没有体现,但在《争斗》的前几章都有所提示或铺垫。

1.手稿第11章所描写的“董太太接信进城到杜家,与杜兰若会面”,便源于杜兰若的写信。这在《争斗》第6章中,对此已有铺垫:

“李妈,你到这边来,”她在台子前面坐下。“我有一封信要差人送到乡下,你找到找不到这样一个便人?”……

不很远吧,小姐?……

出城有二三十里路?

出城有二三十里路找得到,小姐,我有一个兄弟……

您只要吩咐一句……我现在就喊他来好吗?(《争斗》第六章,第45页)

当知道瑞莲的情况后,杜兰若询问李妈能否找到一个送信人到乡下送信。

当李妈说找送信人没有大问题后,杜若兰便打算赶紧给乡下的董太太写信。

她在沙发上坐下,接着她想起应该给董瑞连的母亲写一封信,她预备站起来。(《争斗》第六章,第24页)

2.手稿第11章中所讲“瑞莲的死”,在《争斗》第2、3章中,就曾两次暗示她所受到的严重“致命伤”:

“董瑞莲,董瑞……”

马已吾想着,战傈着,热血像油一样在他的心里沸腾起来。董瑞莲是他的一个学生,一个圆圆的脸蛋的,大而黑的眼睛的少女,据说她是刚才被人家用枪刺刺穿了的。(《争斗》第二章,第18页)

他不过想起他的一个学生——一个圆蛋的,大而黑的眼睛的少女受了伤了,董瑞莲躺在医院里了。……杜兰若也正跟马已吾一样想起一个圆脸蛋的大而黑的眼睛的少女,她感到的比马已吾更痛切些。不,确当的说应该是当那件人们捉不到的东西落下来的时候,她想起的是刺刀的白光一闪,接着,一阵晕眩,一阵战栗。(《争斗》第三章,第23页)

3.手稿第12章,一开始描述了“杜渊若和同学们出狱后的心情”,而对于杜渊若等人的被捕,在《争斗》第3章曾提到:

“你弟弟已经被捕了,你还不知道。”马已吾在心里说。“你还甚么都不知道。他在马路上被两个警察捉住肩膀,刚才有人看见,他们把他推上汽车;有许多人被推上汽车;他们用木棍打他。”(《争斗》第三章,第23页)

4.手稿第12章、13章,曾描写杜渊若出狱后依旧幻想着与女友再次相见。对杜渊若的“幻想”,《争斗》第8章有过铺垫,杜渊若、董瑞莲、胡天雄、李文多等学生在游行过程中,遭受到国民党当局警察的血腥镇压和逮捕,杜渊若与女友董瑞莲被混乱的人群冲散。所以杜渊若并不知道董瑞莲在游行中受了重伤,其后在医院死亡的情况:

想到董瑞莲看见他的时候将是怎样欢喜,他将竭力忍耐住自己的感情,让她知道他曾经到一个可怕地方去过,并且刚才从那里出来,他竟能像一切有丈夫气的人一样将这事看作无足轻重。(手稿第12章)

杜渊若满心欢喜的回到家里,……(手稿第13章开端)

5.手稿第13章描写杜渊若回到家中,看到家中不同寻常的凌乱,又听李妈讲有位并不很高兴的董太太来过,而且瑞莲好几天都没来过,这些让杜渊若渐渐有了不好的预感:

杜渊若慢慢的越来越糊涂了。这个董太太从乡下来做什么?她为什么应(事)不快乐?她究竟是谁?兰若为什么很早就跟她一道出去?更奇怪的是瑞莲为什么好几天不到这边来?

而这“不好的预感”,作者在前几章,尤其是手稿第11章、12章都做了交待。刚出狱的杜渊若,却并不知道“女友瑞莲已因重伤死去,并被送回乡下下葬”,一旦他知道了真相,将会怎样?在紧接下来的小说《雪原》第1章,作者作了清楚的交代:失去董瑞莲的杜渊若,已变成一个万分孤独与伤心的年轻人。

杜渊若是一个瘦的看起来各部分好像都还没有发育完全的青年人,他灰白,无言,孤独,在这一群人中间他像唯一的可怜的外来者,在这一群人中他像一个不和谐的音符,他常常避开别人,自己失望的望着空中,别人也不去扰他。当别人快乐的时候他的嘴唇常常是寂寞的,没有人能引起他的注意,没有东西能引起他的兴趣;他沉浸在自己的悲哀里面,不可捉摸的幻想里面,他不知道自己在做什么,他甚至连走着的是什么地方都不知道。在这些人中只有胡天雄对于他关切,但他只是在暗中监护着他,并不常常和他交谈。(《雪原》,第80页)

6.对于《雪原》开端所描述的“胡天雄带着杜渊若、李文多、朱英等学生冒雪前往农村的情景”,在《争斗》第5章胡文敏与张小姐、刘之英在宿舍的交谈,以及手稿第13章结尾处,杜渊若最后准备回到学校,都埋下了伏笔:

“没有什么关系,”她在枕头上转动着说。“你们开过会没有?有没有什么决议?”

1978年1月10日,巴金在家里接待柯灵、孔罗荪、王西彦、师陀、张乐平,巴金的胞弟李济生也在座(祁鸣 摄)

胡文敏问的是学生会。她们在胡文敏没有回来前业已经过集议。在会议中曾经发生过争辩,有人说他们布置得不十分周密,否则不会有这么多受伤;有的主张马上组织宣传队到农村工厂中去,……(《争斗》第五章,第42页)

他在屋子里徘徊了一下,接着写了一个字条压在桌子上,预备先到学校看看。(手稿第十三章最后一句)

7.对于手稿第11章、12章所谈到的“董瑞莲的死”,在《雪原》第2章,杜兰若给叔父杜仲武的信中也得到了体现:

叔父,首先我向你禀告我们最近发见了一件不幸的事情。董小姐——我记得我曾经跟你说过,她是很有做你未来侄媳的可能的,但是我们是这样不幸,她上一个礼拜被人家用刺刀刺伤并且第二天就死在医院里了。……渊若自然比我更痛苦,……

上述前后情节的衔接与转承,不仅使人物感情的变化自然、顺畅、合乎情理,而且使小说在内容、结构上变得较为完整。可见这3章手稿应紧接《争斗》第9章,为小说《争斗》的结尾部分。它们起到了结束《争斗》、开启《雪原》的作用。

师陀(1982年)

三

这4章手稿的出现,不仅使得小说《争斗》变得较为完整,还对《争斗》与《雪原》的前后关系作了很好的表述,其重要性不言而喻。

那么,为何后面这几章手稿在创作完成后没有发表?它们有过怎样的经历?这时,作者写在手稿第10章第1页、第11章第1页右上角的那两句话,就变得极为重要。(“第九节已寄上——焚”“日前有航信两件收到否?写的很顺利,或可于期前交清。希释念。芦。”)

这两句话在字里行间,为我们提供了一些重要信息:

“第九节已寄上——焚”,这里的“第九节”指的应是当年手稿中的第9章。因为4章佚稿中的第10章与所发表的《争斗》第9章几乎是一致的,据此,当年手稿第9章就应是《争斗》的第8章。

“日前有航信两件收到否?”表明师陀在创作完成手稿第九、一O节(《争斗》第8章、第9章)后,为了让对方在最短时间内收到手稿,使用了当时中国极为快捷的航信将其寄出。这种方式,不仅可以保障手稿的安全,还能保证传递效率。

《争斗》第8章、第9章(手稿第9章、手稿第10章)1941年7月,发表在上海《新文丛之二·破晓》刊物上。师陀当时住在上海自己的“饿夫墓”中,同处一城,生活清苦的作者完全不可能用航信这种方式给同城编辑部寄稿件。使用航信只有一种可能,师陀是要寄给远在香港的《大公报》编辑部,而且九、一O节已经寄出。

也许,香港《大公报》在收到师陀寄来的第九、一O节手稿后,因无法发表,便将九、一O两节手稿退回给上海的师陀。师陀在收到退稿后,还是希望能将这两章发表。上海《新文丛之二·破晓》发表这两章的文末有一段编者按语,似可证明这一点:“本文为芦焚先生长篇小说中有独立性之两章,今应编者之请,在此发表。”但为要避免给《大公报》带来不必要的困扰和压力,发表时,师陀没有沿用旧名《争斗》,而是改为《无题》。也许正是由于在上海出版,师陀未在其后创作的第12章、13章手稿上再写有关“邮寄”的信息。可能是遭遇了同样原因,《无题》发表后,该小说随后未再有机会发表剩余章节,这或是导致师陀当时可能已经创作完成的第11章、12章、13章无法发表的原因。

师陀著作书影

为什么笔者认为当时师陀很有可能已经创作完成第12章、13章?师陀在第11章第1页右上角写的后半句也许可以给我们答案:

写的很顺利,或可于期前交清。希释念。

这表明师陀在将第11章准备给《大公报》寄出时,很可能已经开始着手小说收尾的创作,而且自己有把握在约定的日期前,将余稿尽快交付编辑部,希望《大公报》编辑部放心。只是不知,当师陀收到《大公报》退稿时,这第11章是否已经寄出?当然,如果作者寄出,其结果仍是会被退回。

无法继续发表的手稿,随着时局与作者生活的动荡,有可能被师陀不小心遗失。所以才有后来1947年的寻稿启事,但启事发表后,师陀是否如愿找回了《争斗》手稿?如找回,那又为何没再发表?如没找回,作者为何又没再续写?毕竟续写对作家而言,并不是一件很难的事情。还是手稿根本就没有遗失,只是不知被师陀放在了哪里?这诸多疑问,现在都已很难回答。20世纪80年代,师陀为响应好友巴金呼吁作家向中国现代文学馆捐赠资料倡议,将自己珍藏的书信、手稿等资料捐赠出来。其中就包含了这4章珍贵的手稿。

不管怎样,浮出水面的这4章手稿,尤其是后3章,为研究师陀、小说《争斗》均提供了极为珍贵的第一手资料。如能将其中的第11章、12章、13章与《师陀全集续编——补佚卷》中的九章《争斗》重新整合出版,那不仅对已故的师陀先生而言是一种告慰,对师陀“一二·九”学生运动三部曲的相关研究工作也将会因之而得到积极推动。

附注:

第1章连载于1940年11月2日香港《大公报·文艺》第960期、1940年11月4日《大公报·文艺》第962期、1940年11月5日香港《大公报·学生界》第239期、1940年11月6日香港《大公报·文艺》第 963期、1940年 11月 7日香港《大公报·文艺》第964期、1940年11月8日香港《大公报·学生界》第240期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第5页)

第2章连载于1940年11月9日香港《大公报·文艺》第965期、1940年11月11日《大公报·文艺》第966期、1940年11月12日香港《大公报·学生界》第241期、1940年11月13日香港《大公报·文艺》第967期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第15页)

第3章连载于1940年11月14日香港《大公报·文艺》第968期、1940年11月15日《大公报·学生界》第242期、1940年11月16日香港《大公报·文艺》第969期、1940年11月18日香港《大公报·文艺》第971期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第20页)

第4章连载于1940年11月19日香港《大公报·学生界》第243期、1940年11月20日《大公报·文艺》第972期、1940年11月21日香港《大公报·文艺》第973期、1940年11月12日香港《大公报·学生界》第244期、1940年11月25日香港《大公报·文艺》第976期、1940年11月26日《大公报·学生界》第245期、1940年11月27日香港《大公报·文艺》第977期、1940年11月28日香港《大公报·文艺》第978期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第26页)

第5章连载于1940年11月30日香港《大公报·文艺》第979期、1940年12月2日《大公报·文艺》第981期、1940年12月3日香港《大公报·学生界》第246期、1940年12月4日香港《大公报·文艺》第 982期、1940年 12月 5日香港《大公报·文艺》第983期、1940年12月6日《大公报·学生界》第247期、1940年12月7日香港《大公报·文艺》第984期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第36页)

第6章连载于1940年12月9日香港《大公报·文艺》第985期、1940年12月10日《大公报·学生界》第248期、1940年12月11日香港《大公报·文艺》第986期、1940年12月12日香港《大公报·文艺》第987期、1940年12月13日香港《大公报·学生界》第249期;(《师陀全集续编·补佚篇》,河南大学出版社,2013年5月,第44页)

第7章连载于1940年12月14日香港《大公报·文艺》第989期、1940年12月16日《大公报·文艺》第991期、1940年12月17日香港《大公报·学生界》第250期、1940年12月18日香港《大公报·文艺》第992期、1940年12月19日香港《大公报·文艺》第993期、1940年12月20日《大公报·学生界》第251期、1940年12月21香港《大公报·文艺》第994期、1940年12月23日香港《大公报·文艺》第996期、1940年12月24日香港《大公报·学生界》第252期、1940年12月25日《大公报·文艺》第997期、1940年12月27日香港《大公报·学生界》第253期、1940年12月30日香港《大公报·文艺》第1000期、1940年12月31日香港《大公报·学生界》第254期;)

责任编辑/崔金丽