有序的无序

——由施元欣《一池春水》所想到的

2017-08-31WangYi

王 沂/Wang Yi

编者按:作为同窗同学王沂一路见证着施元欣艺术创作从开始到成熟的发展过程,对于《一池春水》这件作品王沂不再只是用观赏者的眼光去看待它,更多的是从艺术创作者的角度对它进行更深层次的分析。他不仅对作品有着深入的了解,更了解施元欣的创作思路与创作态度,从深而广的层面理解着《一池春水》。

施元欣没再画线。

这就是我对《一池春水》系列的第一反应。

这年头的画评,不少是“上纲上线”式的应酬吹捧。作为一个艺术的初耕者,我想尽量避免这样。作为同窗有幸提前看到了其2015年开始的新计划《一池春水》,产生了些许想法提出要写一写,以一个艺术创作者的角度来谈谈自己的感受。

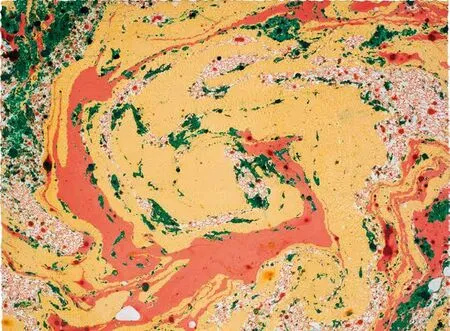

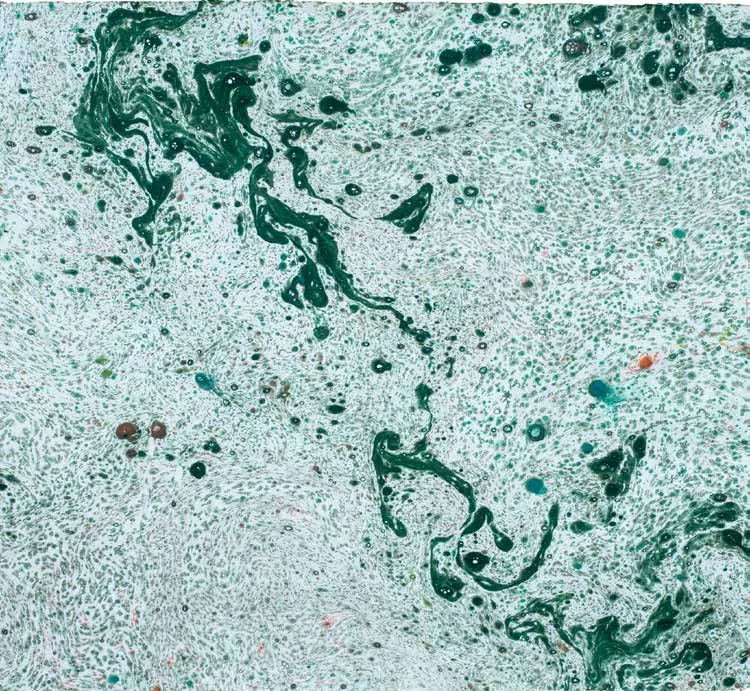

施元欣 一池春水 No. 12 纸上油墨 53.5×72cm 2016年

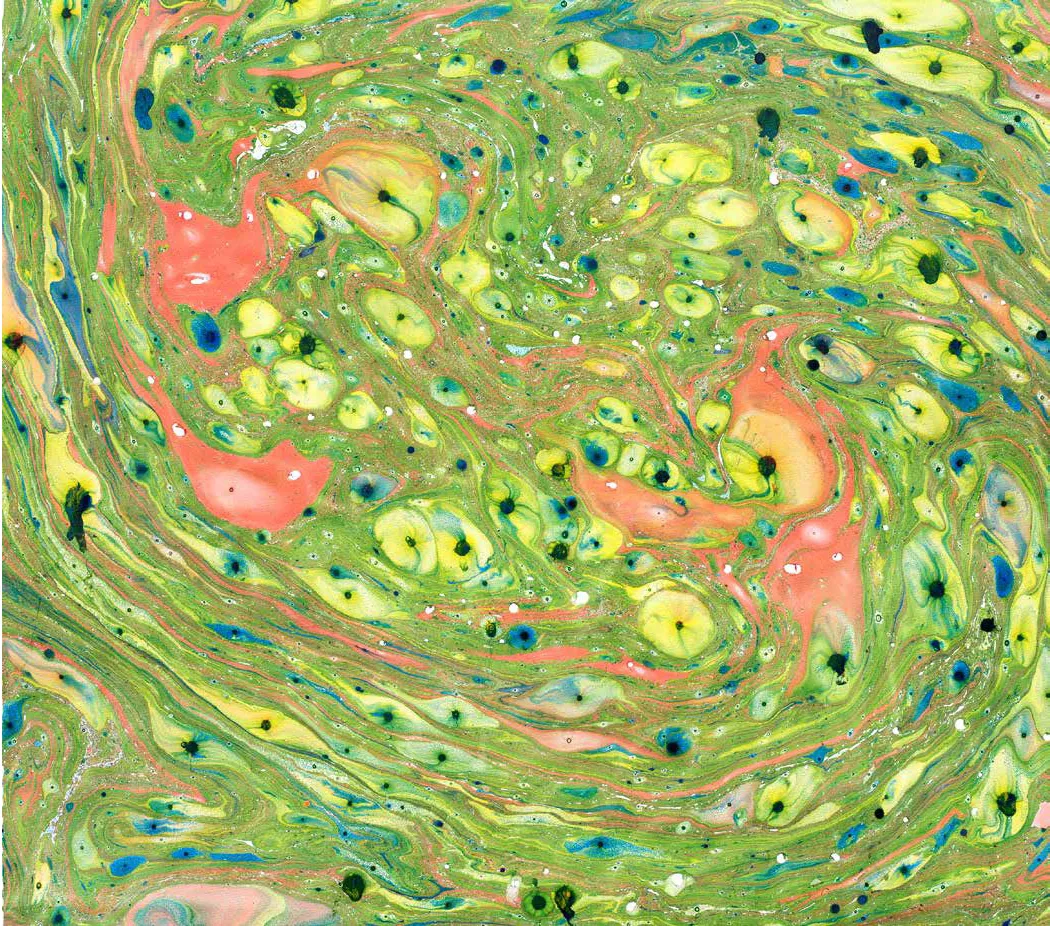

施元欣 一池春水 No. 01 纸上油墨 47.5×54cm 2015年

《一池春水》的视觉感受是鲜明的,施元欣把不同的油墨投射到水中,借助材性晕染的特点和不同颜料稀释程度的差异,通过人为的拨动,使其产生灵动的流痕并予以拓印,创造出了不可预知的图像。看过的人第一句话往往都是问这样的效果是如何做出来的。其实这种技法在很多民间染织工艺中经常用到,记得曾经看过一个有关土耳其的伊斯兰纹样染织的视频,精美绝伦的图案恰是利用这样的技法使人咋舌。

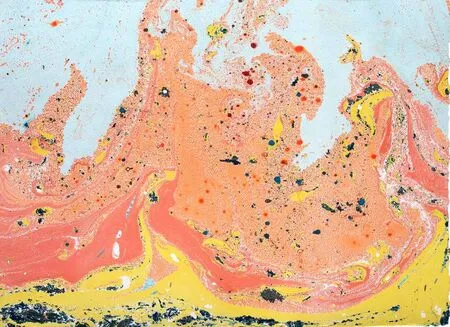

施元欣 一池春水 No. 07 纸上油墨 16.7×39cm 2015年

施元欣并不是一个研究扎染技艺的人,如果硬要将这种创作方式与他本人扯上关系的话兴许就是他的另一个身份(设计师)使然,他对于这种油墨颜料的属性有着某种职业的敏感,但显然《一池春水》又与他的设计风格大相径庭。与那种针对某一艺术形式有着深入研究并加以转换进而形成自己艺术风格面貌的“学者型艺术家”不同,施元欣艺术创作方式的选取更多的还是依靠自己现时的感触、观察和探索,他更多依赖的是他不断建构的视觉创作经验甚至是自己不经意间流露出来的小智慧,乐于在一种技法的已有框架内进行再摸索来尝试创造出新的语义。在施看来,“学者型艺术家”的身份获取绝不是艺术家读过几本书就可以的事情,他更看重作为一个独立的创作个体对自己艺术语言所采取的观照态度。《一池春水》系列不针对重大题材,也不去评判当下的事件与状态,作品自身更没有兴趣去针对无论是绘画语言还是观察方式的革新,所涉及的法式手段也谈不上偏要与美术史上某一时期的某种作品形成互文,他的作品只是单纯地信步在自己的绘画语言的幻境中,从一个角度说他是回避现实的,但恰在另一个向度上证明了他所选择的艺术的单纯,这种单纯不需要事先的设定,而可能更多的源自于一种创作过程中偶发的获得。只是跟着感觉走,可能多了几分不确定性,但也卸了不少包袱。由好看所引发的视觉愉悦又成为画面带给我们的享受。当艺术重新输出了这样的功能的时候,你可以说这里面略欠深度,但却不能忽略这其中那单纯的灵动。

施元欣 一池春水 No. 04 纸上油墨 39.5×53.5cm 2015年

其实抛开《一池春水》借助这种迷幻的色彩晕染所组成的图像效果,除却那种缤纷灵动的视觉感受之外,也会引发对其技法本身意义的思考。现下,技法和手段渐渐成为艺术创作的一个重要评判因素,当发现的快感逐渐取代艺术创作本身带给观众的感受的时候,在已有框架下的创作渐渐降低了博人眼球的能力。当艺术家慢慢地把一种新的制作方式或技法当作一个自留地一样去试图霸占时,他们也就难免趋向于固守在各自的“一亩三分田”,指望“种”出“一招鲜”的作品。对艺术创作疆域里“无主地”的开发也就成为大家乐此不疲的事情,“类似的想法有没有人做过”似乎一跃成为一个艺术家是否进行创作的原初和评价一个艺术家及其作品成功与否的关键因素。“井水不犯河水”即是对同行间竞争最有效的规避,也是自己独立于艺术圈的前提。当艺术家都开始借助申请专利来保护他所摸索出的创作技法时,这或许是个体保护自身创作生命的新招,但也难免是整个艺术世界的一种不幸。从实际来讲,《一池春水》所使用的技法并不是多么新颖。当然,施元欣也不一定是第一个这么去做的人,这和他以往的创作方式一样,往往选择一个并不前沿的方式,并且不以技术为导向。如此的手段兴许有人用过,类似的图像可能曾经出现,这样的效果也并非只有施元欣才能做得出来,但它却已然成了施元欣的新图像。冲破已有框架带来的视觉猎奇固然让我们惊叹,但是在现有框架内的深入挖掘同样可以给我们带来惊喜。

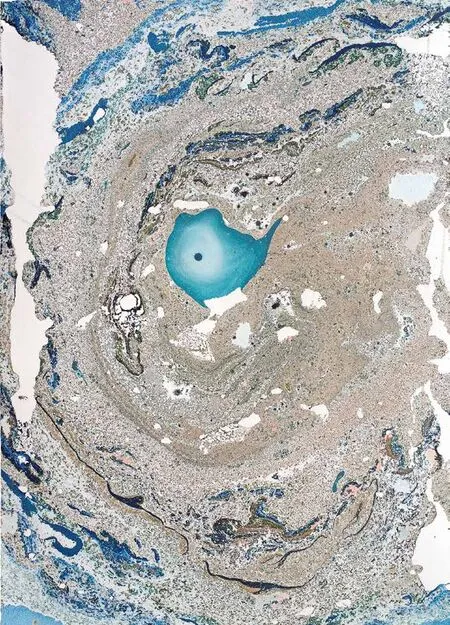

施元欣 一池春水 No. 10 纸上油墨 29.7×21cm 2015 年

施元欣 一池春水 No. 02 纸上油墨 54.8×39.5cm 2015年

施元欣 一池春水 No. 06 纸上油墨 53.5×71.5cm 2015年

施元欣自然是属于后者的,我觉得他的逻辑里对此只是一种借用,意在探知,而没想着偏要占有。但我更关注的是他由此生成的创作过程。《一池春水》在我看来要比他之前的《元心》系列更有智慧。原因就是《元心》系列的抽象是人为设定的,它的生成过程是提前建构一种秩序框架,然后将线条作为元素有序地弥漫开来,他控制着每一笔线条的走势和每一块图像的形状,并将这种控制和盘托出,这种思路我觉得更像是具象绘画的思路模式,只是最后的图像结果不可识读与名状;但是在《一池春水》里,表面上看,施元欣似乎是放任了材性的发挥,但事实上他的控制并没有减弱,只是人为的作用被弥漫的色斑和流动的痕迹隐藏了,这是重要的。故而我们看到的是随意性的增强,形成了一种更飘逸更感性的抽象,偶发的因素以非实象的模式呈现在画面中,使其更像是一种意识流的拓印,随意的是视觉图像,其实有序的是这种无序的抽象中蕴含着人为的介入,用“冷”的方式生成“热”的图像,使得油墨颜料借助液体的流淌与扩散而显得灵动。正所谓有序的无序,这种中和之后的抽象我认为更有它的意义。

施元欣 一池春水 No. 09 纸上油墨 38×26.5cm 2015年

施元欣 一池春水 No. 03 纸上油墨 54.8×39.5cm 2015年

施元欣 一池春水 No. 05 纸上油墨 43.2×48.2cm 2015年

除却这种隐藏在无序中的有序,较之以往的《元心》系列中复数性的素色线条,《一池春水》尽管色彩和样态变得多样,但抽象却依旧是坚持的语言。抽象艺术在当今的艺术创作生态中早已不像过去那样扮演着最激进的角色,当“波洛克们”的作品已经成为西方现当代美术史中绕不过去的历史案例时,抽象作为一个美术史现象已经渐渐成为一个被定性的界别,它甚至和写实一样成为一种历史经典。但是我们得承认,抽象的准入门槛可比写实低得多。但对于这个系统而言它却承载了过多画面外的因素:美国的抽象表现主义搞得火热之时,欧洲大陆的非实象艺术也是风生水起。对于抽象所带来的审美经验的撕裂给批评家们留下了大量需要填补的空白,尽管它尚未像现成品那样全然需要借助哲学阐释予以自身合法性的证明,但是“格林伯格叙事”还是显然将抽象列为担负着精英意识输出的图像化坐标。在图像制造高度泛化的今天,抽象在受众审美经验的接纳中已经不是最具有“撕裂性”的界别,拒绝阅读成为观众保留的权利,太多的抽象作品就这样被一扫而过。而与之相对应的是,抽象的创作依然如火如荼地进行着,至少自认为前卫的他们觉得身后还有写实的人们“衬”着呢。于是乎,“抽象已死”与“抽象永恒”的观点争论宛如你方唱罢我登场,当年为了对抗大众文化而不得不冲在前列的抽象艺术直到当下还在争论。

施元欣 一池春水 No. 08 纸上油墨 22.9×26cm 2015年

抽象是施元欣绘画的另一个坚守,但是鲜有听他谈过对抽象的理解,更不觉得他有什么创作上的顾虑,似乎上文中的争论也不是他关注的内容。施并不是一个愿意老把观念放在嘴边的人,从圈里摸爬滚打了这些年,他似乎也厌倦了观念的复述,更无暇于某一议题的争辩,他选择的就是这样一种躬耕的方式,一种单纯的劳作,他的作品中不可避免地会出现这样那样的问题,但是自己的这般劳作给了他自信。甚至我觉得在创作的过程中他脑子就是空白的,因为材料本身借助抽象所呈现出的视觉愉悦对于一个创作者而言已经足以欢欣。硬说这背后映射了多么玄妙的哲学气象和东方思想,说不定都是批评家苦于个人知识结构无处外显的结果。借助了水的痕迹难道就说明那一定具有“上善若水”的想法吗?至少我绝不相信施元欣是为了重新阐释这个成语而要这么做的。艺术家创作的过程中哪里会想那么多?就如同一个球员在进攻过程中还要给比赛解说一样,他没这个精力。我相信前锋在射门一刹那的视野和大局观肯定比不上坐在看台上的一个孩子。这里面更多地依靠他的一种感知。

这些就是我从《一池春水》里想到的。

当然,不用担心,施元欣还会画线的。