吴道子《送子天王图卷》再认识

2017-08-30袁有根YuanYougenandYuanXin

袁有根 袁 欣/Yuan Yougen and Yuan Xin

一、研究《送子天王图卷》留下的疑团

我是1995年后半年开始研究《送子天王图卷》的。1995年我第二次去四川广元、剑阁、嘉陵江一带考察,发现广元千佛崖第806窟龛中的护法天神像和吴道子《送子天王图卷》中的护法天神像有相似之处,因此怀疑美术史家和鉴定家们认为《送子天王图卷》不是吴道子作品,而系吴道子传派高手的一幅作品的意见是错误的,这样我便着手研究《送子天王图卷》。但我一直认为现藏日本大阪美术馆的《送子天王图卷》应是吴道子真迹,其主要理由是前辈学者说上面有南唐曹仲玄的题跋。李浴先生在《中国美术史纲》中说:“可惜的是吴道子的画迹在今天的人世间难以找到了。虽然流在日本的一件《送子天王图卷》一般都说是他的作品,卷尾也有五代曹仲玄的跋文,说是吴生之作,就作风与工(功)力来看确也很好,并是吴派作风,但是否出自吴生之手尚待各方面的研究鉴定。”①在他出版的《中国美术史纲》(修正本)中还是说:“流传到日本的一件《送子天王图卷》卷尾有五代曹仲玄的跋文,说是吴生之作。就作风与功力来看确也很好,线描确与其书法‘笔迹遒劲如磔’相类似,人物衣冠以及写实程度都类唐人……”②由王伯敏先生担任《中国美术通史》主编,由薄松年先生担任《中国美术通史》第五编执行主编,在本编《中国美术通史》中也说:“世传吴道子《送子天王图》(纸本、白描、无款,旧为日阿部考次郎所藏,现归大阪博物馆),卷后有南唐待诏曹仲玄题及宋李公麟书瑞应经语,一直被认为是吴的作品……”③所以我一直认为日本大阪博物馆所藏《送子天王图卷》上有曹仲玄题跋,又有李公麟题写的《瑞应经》语。既然上面有曹仲玄题跋,李公麟没有提出曹仲玄题跋有假,现代的鉴定家也没有任何人说上面的曹仲玄题跋有假,那么就应该是吴道子真迹了。

图1Aa 戴藏本《送子天王图卷》全图

图1Ab 戴藏本《送子天王图卷》题跋

图1Ac 戴藏本《送子天王图卷》右起第三位天神左腿右边的线条

图1Ad 戴藏本《送子天王图卷》明清印鉴与《中国书画家印鉴款识》同一印鉴之比较

图1Ba 大阪本《送子天王图卷》全图

图1Bb 大阪本《送子天王图卷》题跋

图1Bc 大阪本《送子天王图卷》右起第三人左腿右边之线条

图1Bd 大阪本《送子天王图卷》明清印鉴与《中国书画家印鉴款识》同一印鉴之比较

但在研究过程中却始终没有见到曹仲玄的题跋。我曾经给日本大阪博物馆去过信,希望他们能将《送子天王图卷》中的曹仲玄题跋拍照下来发给我,但没有发过来。我买了一套徐建融先生编的《历代名画大观题跋书法》,上面有吴道子的《送子天王图卷》的题跋,但也没有找到曹仲玄的题跋。我又给南京艺术学院林树中先生打电话,问他有没有《送子天王图卷》上的题跋,结果也没有。我非常纳闷。怀疑不知道是什么时候,哪一位多事的装裱师,将曹仲玄的题跋割了下来。所以此时我还是认为现藏日本大阪博物馆的《送子天王图卷》系吴道子真迹。因为我认为现藏日本大阪博物馆的《送子天王图卷》原本是有五代曹仲玄题跋的,只是不知什么时候装裱时被割了下来。

我的《吴道子研究》(修订本)于2014年在人民美术出版社再版。辽宁省海城市三鱼泵业公司董事长戴喜东先生在北京琉璃厂买到一本我的《吴道子研究》。他看到我在《吴道子研究》中讨论了吴道子的《送子天王图卷》,便给我寄来他编著的《中国古代书画精品考》,并邀请我去他那里看他所收藏的《送子天王图卷》。在他的《精品考》中看到了他所收藏的上面有五代曹仲玄题跋的《送子天王图卷》。这时我才看到了曹仲玄关于《送子天王图卷》的题跋。

原来,现藏日本大阪博物馆的《送子天王图卷》本来就没有曹仲玄的题跋,只是因为张丑《清河书画舫》、吴升《大观录》中说到吴道子《送子天王图卷》卷尾有五代南唐曹仲玄的题跋,所以李浴先生、薄松年先生一直认为现藏日本大阪博物馆的《送子天王图卷》卷尾有曹仲玄的题跋。而其他鉴定家也没有一个人说到在上面没有找到南唐曹仲玄的题跋。(当然这些鉴定家有的没有去过日本大阪看这幅画。但有的是去日本看过这幅画的。杨仁恺先生就看过这幅画。)

图2 戴藏本《送子天王图卷》中的“魏国世家”(左)与《松溪钓艇图》中的“魏国世家”(右)

图3 大阪本(左)与戴藏本(右)元代印之比较

图4 《虞世南临兰亭序》左下角“绍兴”印(左)与戴藏本(中)、大阪本(右)左下角所钤“绍兴”连珠小玺之比较

戴先生所收藏的《送子天王图卷》的出现,使我们找到了曹仲玄的题跋,使我们对吴道子的《送子天王图卷》的研究峰回路转,进入一个新天地。

二、两本《送子天王图卷》之异同

2015年9月4日,我们全家乘K902次列车离开临汾。5日早上8时56分到达秦皇岛,在秦皇岛停留一天,参观了山海关和老龙头,晚上7时乘车到海城。戴先生派车到车站接我们。

2015年9月6日,戴先生把我们接到他的工作室,取出他所收藏的《送子天王图卷》。从9月6日到8日,我们大部分时间是看吴道子的《送子天王图卷》。我们认真察看《送子天王图卷》上的每一个人物形象;认真察看这卷《送子天王图卷》究竟是新纸做旧的,还是旧纸的;认真察看上面所盖的每一方印;认真察看上面的每一段题跋;认真核对戴藏本《送子天王图卷》和日本大阪本《送子天王图卷》之异同(图1Aa、图1Ba)。

现将二者之异同分述如下:

(一)两本《送子天王图卷》相同之处

1.就人物形象来说:二者所描写的人物个数完全相同,所处位置完全相同,人物身上的线条多少与长短完全相同,人物造型也基本相同。

2.画幅的尺寸:戴藏本《送子天王图卷》画幅高35.4厘米,长337.2厘米。画幅和题跋全长780.1厘米。日本大阪《送子天王图卷》没有看到原作,但从两幅《送子天王图卷》的造型、位置,可以看出一本是另一本的摹本,或者都是另一祖本的摹本。所以可以断定其尺寸是大体相同的。(在制作插图时,发现每个单个的人物形象对得合适,而把几个距离较远的形象放在一起对照,就出现了错位现象。这是怎么回事呢?我女儿袁欣解开了这一疑点。放在电脑里的无论是戴藏本《送子天王图卷》,还是大阪本,都是用照相机分段拍摄下来又连接在一起的。连接的时候,裁多裁少就说不清楚了,也就不可避免地会出现错位现象。戴藏本《送子天王图卷》全图最左边的那个跪在地上的天神的头上右边的蛇头缺了一小截,应该是连接照片时裁掉的。我们把原图扫描的这一天神的头部形象取出来察看,就没有这种现象。说明我们找的原因是合理的。)

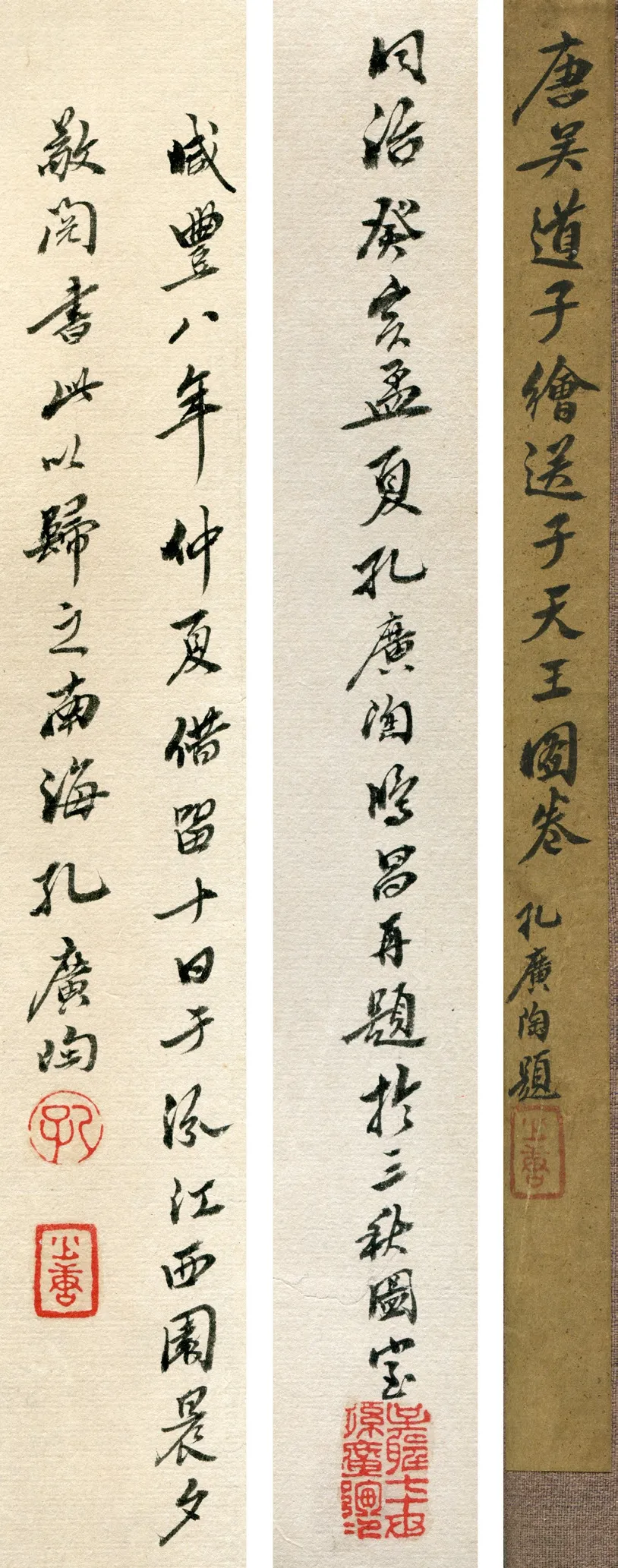

3.画幅题跋:两本《送子天王图卷》都有李公麟题写的《瑞应经》语,都有明代洪武年代王廉的题跋,都有明代书画著录家张丑的题跋,都有清代姜宸英、禹之鼎题跋,都有清代咸丰、同治年间孔广陶的两段题跋(图1Ab、图1Bb)。

4.画中收藏鉴赏印:两本《送子天王图卷》都有乾卦印、“图书”半印、“绍兴”连珠小玺、曲脚“封”字半印、“悦生”葫芦印、“慧辩图书”、“慧辩图书审定”、“慧辩知贤印章”、“此山图书”、“魏国世家”、“朱芾印章”、“安阳老圃”、“上虞杼基本初”、“重鼎”印、“韩世能印”、“张丑之印”、“姜宸英印”、“岳雪楼印”、“至圣七十世孙广陶印”、“少唐审定”印、“少唐翰墨”印、“西溟”印、“孔”字印、“袁氏家藏子孙永保之”印、“神品”联珠印、“三十六螺书屋珍藏之印”、“丁贾私印”、“罗文俊印”、“清忠堂”印、“贾静轩印”、“鉴古堂印”、“寿春世家”、“长洲开国”印、“文俊信印”、“忠孝传家”印、“个中人”印、“萝邨秘笈”印、“合于道乐得之”印等。总之两本《送子天王图卷》上所钤印鉴完全相同。

图5 崔白《寒雀图》(a)、《艺苑掇英》(b)、《中国书画家印鉴款识》(c)中的曲脚“封”字印与戴藏本(d)、大阪本(e)《送子天王图卷》的曲脚“封”字印之比较

5.两本《送子天王图卷》都是四接纸接起来的。接口处也一致。

(二)两本《送子天王图卷》不同之处

1.墨色深浅不同:戴藏本《送子天王图卷》的人物脸面、人物衣纹、帽子、部分道具用淡墨勾。天女头发、部分人物的鞋、右端伏跪的天神的飘带、山石用重墨画成。而大阪本《送子天王图卷》所有的线条都是用重墨画成。

2.两本《送子天王图卷》艺术水平都相当高,但相比之下,戴藏本《送子天王图卷》较大阪本《送子天王图卷》更显得飘逸潇洒。从右起卷首数第三位天神左腿右边的那根线条就有明显的区别(图1Ac、图1Bc)。大阪本这根线条稍有折度,而戴藏本这条线却是很自然地按照人物造型的需要画下来的。记得2002年12月参观上海博物馆举办的72件国宝展览,一位湖南画家在参观李公麟的《摹韦偃放牧图卷》时说了这样一句话:“李公麟《摹韦偃放牧图》没有他画的《五马图》好。”李公麟生于1049年,卒于1106年。他所画的《五马图》是宋哲宗元祐年间外国进贡的名马。李公麟画《五马图》是在宋哲宗元祐元年到元祐三年之间。元祐三年是公元1088年。此年李公麟三十九岁。李公麟画《摹韦偃放牧图》时大概也应在三十八九岁或四十多岁。太早了,功力达不到,太晚了精力又有限。《五马图》和《摹韦偃放牧图》都是李公麟所画,时间相距又不是太远。为什么《摹韦偃放牧图》不如《五马图》艺术水平高呢?关键在于《五马图》是李公麟直接照着真马写生的作品。写生时精力高度集中,全神贯注,感情灌注到了每一根线条之中。而《摹韦偃放牧图》是李公麟摹写韦偃《放牧图》的作品。摹写时,时时要对照韦偃《放牧图》的线条,精力不能高度集中。一般来说,临摹的画都会出现线条板涩的现象。就是吴道子传派高手也不可避免。单看大阪本《送子天王图卷》,发现不了这样的问题。把戴藏本《送子天王图卷》和大阪本《送子天王图卷》放在一起进行比对,就能看出这一点。

3.戴藏本《送子天王图卷》有南唐画家曹仲玄的题跋,而大阪本《送子天王图卷》却没有曹仲玄题跋。

4.戴藏本《送子天王图卷》中的李公麟题写的《瑞应经》语是题写在《送子天王图卷》画幅左边的画幅上的,而大阪本《送子天王图卷》李公麟题写的《瑞应经》语,却是题写在画面之外的另一块纸上的。戴藏本《送子天王图卷》中李公麟题写的《瑞应经》语,下面没有钤印。而大阪本《送子天王图卷》中李公麟题写的《瑞应经》语下面钤了一方“龙眠居士”印。

5.戴藏本《送子天王图卷》上有郑板桥题签,而大阪本《送子天王图卷》上没有郑板桥题签。

6.戴藏本和大阪本《送子天王图卷》虽然都有王廉、张丑、姜宸英、孔广陶的题跋,但书写的笔迹、风格、格式显然不同(图1Ab、图1Bb),所钤印记也显然不同(图1Ad、图1Bd)。

7.最近因制作本文的插图,发现大阪本《送子天王图卷》没有“南海孔广陶审定金石书画印”、“少唐”印、“吴宽”印、“岳雪楼”印。而较戴藏本又多出了“少唐心赏”印、“岳雪楼印”。

三 戴藏本《送子天王图卷》应是吴道子真迹

我们将戴藏本《送子天王图卷》与大阪本《送子天王图卷》作了一番比较,那么这两本《送子天王图卷》究竟有没有真迹呢?如果说有真迹,那么究竟哪本是吴道子真迹呢?通过比较,我们基本上可以肯定戴藏本《送子天王图卷》当系吴道子真迹。

理由之一,前面说过,两本《送子天王图卷》就技法而论,都画得不错,若不作比较,却不太好说谁高谁低,然二者作一比较,就觉得戴藏本更显得飘逸、潇洒。

理由之二,米芾《书史》中说:“画可摹。书可临而不可摹。惟印不可伪作。作者必异。王诜刻‘勾德元图书记’,乱印书画。余辨出‘元’字脚,遂伏其伪。木印、铜印自不同,皆可辨。”④我们先来看看两本《送子天王图卷》中的明清印鉴。两本《送子天王图卷》都有王廉、张丑、姜宸英、禹之鼎、孔广陶题跋。题跋的字数、时间完全相同。这显然是不合实际的。这两本《送子天王图卷》不可能同时出现在王廉面前,让王廉在洪武乙丑(1385)三月的同一天在这本《送子天王图卷》上题跋,又在另一本《送子天王图卷》上题跋。又在另一个同时都在张丑的面前出现,让张丑在泰昌纪元(1620)八月在这一本上题跋,又在另一本上题跋。又让这两本《送子天王图卷》同时在姜宸英、禹之鼎面前出现,让姜宸英在康熙辛未(1691)闰七月的同一天在这本《送子天王图卷》上题跋,又在另一本上题跋。也不能让两本《送子天王图卷》同时被孔广陶收藏,让孔广陶在咸丰八年(1858)仲夏的同一天在两本《送子天王图卷》上题写字数相同内容相同的题跋,又让孔广陶在同治癸亥(1863)孟夏的同一天在两本《送子天王图卷》上题写字数相同、内容相同的题跋。

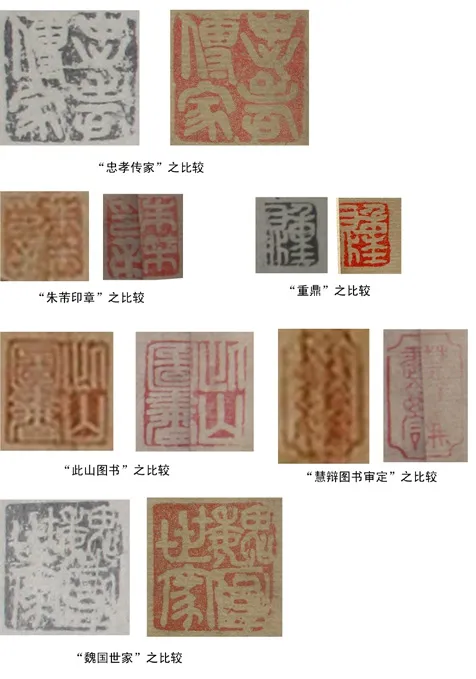

退一步讲,即使非常巧合地使两本《送子天王图卷》在各个时间段都是同时出现在以上几位题跋者的面前,那么这两本上的题跋应该从笔迹、风格、位置安排上完全相同,而这两本《送子天王图卷》上的这几个人的题跋就字体来说是根本不同的,而且差距很大。这说明肯定是一真一假。哪本的题跋是真,哪本的题跋是假,这就需要看看后面的钤印哪本是真哪本是假。在这一点上,戴先生已做了很好的工作,在他编著的《中国古代书画精品考》一书的《吴道子〈送子天王图卷〉》一节中将张丑的“张丑之印”,姜宸英的“西溟”、“姜宸英印”,孔广陶的“少唐审定”印、“少唐翰墨”印、“少唐”印、“孔”字印、“岳雪楼”印、“岳雪楼印”、“至圣七十世孙广陶印”、“南海孔广陶审定金石书画印”原大扫描下来,又将上海博物馆编的《中国书画家印鉴款识》中所收的相同的印鉴放在一起进行对照,丝毫不差。我女儿袁欣将大阪本《送子天王图卷》这些有关的印鉴在电脑上放大和《中国书画家印鉴款识》中的相应印鉴进行对照,一个也对不上。这说明戴藏本《送子天王图卷》后面的王廉、张丑、姜宸英、孔广陶的题跋是真,而大阪本《送子天王图卷》后面的王廉、张丑、姜宸英、孔广陶的题跋全部是伪造出来的。可见鉴别印鉴之真伪对鉴定书画作品之真伪至关重要。我们将张丑、姜宸英、孔广陶等人款识下面所钤印鉴与《中国书画家印鉴款识》中所收相应印鉴相对照,足以说明戴藏本《送子天王图卷》中的王廉、张丑、姜宸英、孔广陶题跋是真,而大阪本《送子天王图卷》中的王廉、张丑、姜宸英、孔广陶的题跋是假。这个假是何时造出来的呢?孔广陶第二段题款的时间是清同治癸亥孟夏,系公历1863年阴历的四月,这样可知大阪本《送子天王图卷》几个人的题跋是按照孔广陶著录《岳雪楼书画》中所写内容造的假,根本没有看到戴藏本《送子天王图卷》中张丑等人的真跋,所以连格式都与戴藏本后面的张丑等人的题跋不同。

题跋的真伪问题解决了,那么我们就完全可以肯定地说王廉、张丑、姜宸英、孔广陶的题跋以及吴升的《大观录》中所记载的《送子天王图卷》当是戴藏本《送子天王图卷》,而非大阪本《送子天王图卷》。

我们再看看《送子天王图卷》上的元代印鉴吧。

《送子天王图卷》中的元代印鉴有“魏国世家”“慧辩图书”“慧辩图书审定”“慧辩知贤印章”“朱芾印章”“此山图书”等印。从张丑的题跋中我们知道,所谓慧辩乃子固老友。子固是赵子固,即赵孟坚,是赵孟頫的哥哥。“魏国”是仲穆所使用的章。仲穆是赵孟頫的儿子赵雍。朱芾系孟辨之章,此山是赵子昂的老朋友。这几个人的印鉴在《中国书画家印鉴款识》中没有收入。《中国书画家印鉴款识》中虽收有赵雍的印鉴,但没有收“魏国世家”一印,我们只有通过查赵雍的书画作品来找这方“魏国世家”印了。为了找赵雍的“魏国世家”这方印,我在图书馆查阅了好多书法和绘画集子,没有找到。后来在九州出版社出版的《中国山水名画鉴赏[二]》第119页所收赵雍的《松溪钓艇图》(北京故宫博物院藏)中找到了。但此画画面太小,看不清楚。我又到图书馆找北京故宫博物院所编的《中国历代绘画》。《中国历代绘画》没有收编此画。后来在《中国美术全集》第5册第79页所收赵雍的《松溪钓艇图》中找到了较清晰的“魏国世家”印。袁欣将这方印拍照下来,和戴藏本《送子天王图卷》中的“魏国世家”相比对,有多处差异,说明并非一印。但从两方印的风格来看,可以看出两方印的风格非常一致,说明两方印出于一人之手(图2)。戴藏本《送子天王图卷》中的“魏国世家”之印当系赵雍另一方“魏国世家”印,只是赵雍的书画作品发表得太少,我们无法找到这方印罢了。但值得注意的是:我们将大阪本《送子天王图卷》和戴藏本《送子天王图卷》中的“朱芾印章”、“此山图书”印、“寿春世家”印、“重鼎”印、“忠孝传家”印、“魏国世家”印、“慧辩图书审定”印取出来放在一起相比对,除“慧辩图书审定”印是钤在接缝上的,装裱时裁多裁少不一致,因此不太对得上,其他的印鉴却对得很合适(图3)。这就说明在元代这个时间段内,戴藏本《送子天王图卷》和大阪本《送子天王图卷》两幅画又落在同一个收藏家手里,所以才会钤上同样的收藏印。这又说明元代的收藏鉴赏印是真而非伪。

我们再看《送子天王图卷》中几方宋印。宋高宗的印鉴有乾卦印、“绍”“兴”连珠小玺,贾似道的印鉴有曲脚“封”字印,“悦生”葫芦印。这些印在《中国书画家印鉴款识》中都对不上。对不上不见得就不是宋高宗和贾似道的印。理由是宋高宗的“绍兴”玺就刻了好多。宋徽宗的“宣和”玺、“政和”玺也是刻了好多。而《中国书画家印鉴款识》并没有把他们所有的印鉴都收进来。贾似道的“秋壑”印,赵昌的《写生蛱蝶图》有“秋壑”印,⑤与《中国书画家印鉴款识》中所收的“秋壑”印,基本相同,而有差异。在黄筌《写生珍禽图卷》中有“秋壑”印。在《王献之地黄汤帖》中有“秋壑”印。这说明贾似道同样形式同样内容的印鉴也是刻了好几方。这就告诉我们,贾似道的曲脚“封”字印、“悦生”葫芦印绝不只有《中国书画家印鉴款识》中所收的那两方。

图6 戴藏本《送子天王图卷》中的破损之处

图7 戴藏本《送子天王图卷》背后孔广陶的题签

以上理由虽然也可以说通,但毕竟不是实证。于是我查阅南宋之前的书画作品,看看是否能找到《送子天王图卷》中所钤的宋高宗、贾似道的有关印鉴。居然在《中国法书全集2》第135页所收《虞世南临兰亭序》之后左下角查到与戴藏本《送子天王图卷》左下角“绍”“兴”连珠玺相一致的“绍”“兴”连珠玺。因为戴藏本《送子天王图卷》的“绍”“兴”连珠小玺、《虞世南临兰亭序》中的“绍”“兴”连珠小玺和其他“绍”“兴”小玺,很不相同,戴藏本《送子天王图卷》中的“兴”字玺,钤玺时蘸印色又不匀,所以我曾怀疑此连珠小玺是否“绍兴”小玺。我查了《古籀汇编》。“绍”字篆作等,“糹”旁没有篆作的。而“紓”字却篆作“孫”字篆作等。可见古人也有将“糹”旁篆作“”的。这样,戴藏本的“”就应该是“紹”了。戴藏本的“绍”的下一印钤时蘸的印泥不均匀,钤得不全,装裱时又割掉了下半印,成了,和大阪本《送子天王图卷》中的应该是一致的。《虞世南临兰亭序》的此印也钤得不全,装裱时对此印又有损伤,成了的样子。我在《古籀汇编》中查了一下“兴”字。“兴”字篆作等形式。从“兴”字的这些篆法可以断定《虞世南临兰亭序》左下角“绍”字玺下面钤的印应该是“兴”字玺。戴藏本中的“绍”字玺下面的印也应该是“兴”字。我让袁欣把《虞世南临兰亭序》后面左下角的“绍”“兴”连珠玺拍照下来在电脑上放成与戴藏本《送子天王图卷》的“绍”“兴”小玺一样大小相比对,没有对上。但《虞世南临兰亭序》左下角的“绍”“兴”连珠玺却告诉我们,宋高宗确实刻过这种形式的“绍”“兴”连珠玺。后来居然将戴藏本中的“绍”“兴”连珠玺和大阪本中的“绍”“兴”连珠玺对上了。特别是“绍”字,对得合合适适。“兴”字玺因为蘸的印泥多少不同,看去似乎不一样,但在电脑上加以对照,戴藏本“兴”字却完全合在大阪本的“兴”字玺之中。说明确实用的是同一对“绍”“兴”小玺,只不过是钤印时蘸的印泥均与不均造成的不同现象。二者印证,说明两本上的“绍”“兴”连珠小玺确系宋高宗用的印玺。同时也说明戴藏本和大阪本《送子天王图卷》都曾经绍兴内府收藏(图4)。

我们将所搜集的《中国美术全集》第5册第42页马和之《节南山之什图》右上角乾卦印、台湾“故宫博物院”所藏巨然《萧翼赚兰亭图》中的乾卦印、《中国法书全集•晋王羲之奉橘帖》中的乾卦印、《中国书画家印鉴款识》中所收的乾卦印和戴藏本《送子天王图卷》中的乾卦印相比对,发现马和之《节南山之什图》中的乾卦印与《中国书画家印鉴款识》中的乾卦印对上了。巨然《萧翼赚兰亭图》中的乾卦印、《奉橘帖》中的乾卦印,和其他乾卦印都没有对上。《奉橘帖》中的乾卦印与《中国书画家印鉴款识》中所收宋高宗乾卦印对不上,很可能《奉橘帖》中的乾卦印根本就不是宋高宗的乾卦印,而可能是宋徽宗的乾卦印。《奉橘帖》有宋徽宗的题签,有宋徽宗的“政和”小玺、“宣和”小玺、“宣”“和”连珠小玺,说明《奉橘帖》确实经过宣和内府收藏。那么这枚乾卦印就有可能是宋徽宗的乾卦印了。我们将《中国书画家印鉴款识》中所收宋徽宗乾卦印拍了下来,与《奉橘帖》中的乾卦印相比对,对得合合适适。这说明《奉橘帖》的乾卦印确系宋徽宗的乾卦印,与宋高宗无关。至于巨然《萧翼赚兰亭图》中的乾卦印是何人之印,就说不清楚了。因为无论是宋徽宗,还是宋高宗,同样的印往往是刻了许多,再者,其他人也有过乾卦印。而戴藏本上的乾卦印和大阪本上的乾卦印却对上了,而且是对得合合适适。这又说明两本《送子天王图卷》都经绍兴内府收藏。

我将大阪本《送子天王图卷》的题跋和印鉴复印出来想到图书馆和美术学院资料室,以及我所买的一些画册中看是否能找到什么有用的东西。经过多少天的查找,在故宫博物院的《中国历代绘画•故宫博物院藏画集Ⅰ》的展子虔《游春图》、黄筌《写生珍禽图》中找到“悦生”葫芦印。在1978年第三期《艺苑掇英》第26页欧阳询《梦奠帖》中找到“悦生”葫芦印。袁欣将这些印拍照下来,和戴藏本《送子天王图卷》的相关印鉴一一对照。对照的结果是这样的:《游春图》、《写生珍禽图》、欧阳询《梦奠帖》等书画作品上的“悦生”葫芦印和《中国书画家印鉴款识》中所收的“悦生”葫芦印都对上了,和戴藏本《送子天王图卷》上的“悦生”葫芦印对不上。我校美术学院资料室有一套《中国绘画全集》、一套《南宋四家》画集,我想在这两套画集中找到些“悦生”葫芦印,找的结果使我很失望。《南宋四家》中没有找到。《中国绘画全集》印得很不好。又没有收集古画的题跋、印鉴。《中国绘画全集》的主编傅熹年先生对工作很不负责。出版社对工作也极不负责。整套《中国绘画全集》中的画印得灰蒙蒙的看不清楚。欣赏不能欣赏,临摹不能临摹,作为研究资料也不行,真是劳民伤财。所以什么也没有找到。虽然说没有找到与戴藏本《送子天王图卷》相同的葫芦印,但却不等于贾似道没有戴藏本《送子天王图卷》那样的葫芦印,只是没有找到而已。因为贾似道的“秋壑”印就有好几方。他的“秋壑图书”印也有好几方。

我们在故宫博物院编的《中国历代绘画•故宫博物院藏画集Ⅱ》第7页崔白《寒雀图卷》的原大部分中找到了贾似道的曲脚“封”字印,在上海人民美术出版社编辑出版的第十一期《艺苑掇英》封三也找到了所收的原大曲脚“封”字印。我们将这两处的曲脚“封”字印扫描下来与戴藏本《送子天王图卷》中的曲脚“封”字半印放在一起进行比对,对得合合适适(图5)。其实这两处的曲脚“封”字半印与《中国书画家印鉴款识》中所收的曲脚“封”字印实际是同一方印,为什么戴藏本《送子天王图卷》中的曲脚“封”字半印和这方印相对照却对不上呢?这里有一个特殊原因。《中国书画家印鉴款识》中的曲脚“封”字印是《赵佶摹张萱〈虢国夫人游春图卷〉》上的曲脚“封”字印。《赵佶摹张萱〈虢国夫人游春图卷〉》在装裱的时候将绢拉斜了,曲脚“封”字印四个角不是九十度。所以戴藏本《送子天王图卷》上的曲脚“封”字印和《中国书画家印鉴款识》中的曲脚“封”字印对不上。在这种情况下,对不上就是一种正常现象。经过上述的比对说明戴藏本《送子天王图卷》确实经过贾似道收藏。上面所钤的“悦生”葫芦印虽然与《中国书画家印鉴款识》中所收“悦生”葫芦印对不上,只能说明《中国书画家印鉴款识》没有把贾似道所刻的葫芦印收全,不能说明戴藏本《送子天王图卷》中的“悦生”葫芦印是伪印。

通过对戴藏本《送子天王图卷》上宋印的考证、比对,说明戴藏本《送子天王图卷》确实经过宋高宗、贾似道的收藏。

也许有人要说,现在科技发达了,什么假造不出来。在我去东北的前一天,遇上我校戏研所前任所长冯俊杰先生。他是东北人,我谈到我准备去东北。他问我去东北做什么,我说:“去东北看一幅画。”他问:“看什么画?”我说:“在东北发现了一幅吴道子的《送子天王图卷》。”我接着说:“日本大阪有一幅《送子天王图卷》,现在又发现东北有一幅《送子天王图卷》。”他说:“是不是真的?”我说:“可能是真迹。上面很多图章都和印谱上的印鉴对照上了。”他说:“现在科技发达了,什么假造不出来,你可不要相信那些啊。”我说:“我觉得应该是真的”。他说:“先入为主!先入为主啊!”其实在我的考察计划中,就考虑到了这一点。随着科技的发展,把书画家的印鉴扫描下来,又用电脑操作制造,确实能造出与书画家印鉴分毫不差的印鉴。所以我去东北之前就考虑到一定要注意戴藏本《送子天王图卷》究竟是新画做旧了的,还是就是古画。

图8 戴藏本(中)、大阪本(右)《送子天王图卷》中所题《瑞应经》语与李公麟(左)《五马图》的题字之比较

图9 戴藏本《送子天王图卷》南唐曹仲玄题跋

那么,戴藏本《送子天王图卷》是不是近几十年的伪造物呢?2015年9月6日,我们第一天接触戴先生收藏的吴道子《送子天王图卷》就特别注意了这一问题。我们用放大镜反复观察每一个部分。通过观察,可以肯定地说戴藏本《送子天王图卷》绝对不是近几十年内伪造出来的东西。其理由如下:

1.孔广陶在题跋中说:《送子天王图卷》“宜其历劫不磨,千余年而纸墨如新,神物所在,岂真有吉羊云护持者邪”。然而作为吴道子的《送子天王图卷》毕竟是一千三百年前的东西了,怎么能如新呢?所以纸质还是发黄灰色,有陈旧感,而这种陈旧感不是造假造出来的,而是自然陈旧的。

2.画面中有好几处破损之处(图6)。

3.背后题签是“唐吴道子绘《送子天王图卷》。孔广陶题”。下钤“少唐”印(图7)。说明这幅画是孔广陶时候重新装裱。孔广陶是晚清咸丰、同治年间人,具体生卒年不详。孔广陶在《送子天王图卷》的第二段题跋时间是同治癸亥孟夏。同治癸亥年是1863年。这幅画最后的装裱时间可能就是1863年的秋天,最迟也不会迟于同治的最后一年——1874年。我们以1863年的第二年计算,戴藏本最后一次装裱时间距今至少有151年时间,远远超过了电脑产生的时代。在那个时代,人们根本不可能造出与原印鉴一点也不走样的假印鉴。我们通过印鉴的比对完全可以肯定戴藏本《送子天王图卷》就是王廉、张丑、吴宽、韩世能、姜宸英、孔广陶所认定的吴道子的《送子天王图卷》。退一步讲,这些明清时期的印鉴,起码可以说明戴藏本《送子天王图卷》是这些明清时的鉴赏家、收藏家心目中认定的吴道子真迹。

理由之三是戴藏本《送子天王图卷》有郑板桥的题签(图1Ab)。我在前几年研究吴道子《送子天王图卷》时,曾在孔广陶《岳雪楼书画录》中了解到吴道子《送子天王图卷》中有郑板桥的题签,但却始终没有找到郑板桥题签。今在戴藏本《送子天王图卷》中发现了郑板桥题签。郑板桥是我国清代著名的大画家,他虽然不画人物画,不是吴道子传派画家,但他毕竟是位大画家,有他自己的审美观点、审美理想和审美水平。他认定这本《送子天王图卷》系吴道子作品,自然有他的道理。

理由之四是戴藏本《送子天王图卷》中有李公麟题写的《瑞应经》语。李公麟是吴道子传派的高手,他甚至超越了吴道子的那些入室弟子。李公麟在戴藏本《送子天王图卷》上题写了《瑞应经》语,说明他看到过这幅画。在他题写《瑞应经》语之时,曹仲玄就已经在上面题写了跋文。他对曹仲玄题写的跋文没有提出任何疑义,说明他赞同曹仲玄的意见。所以李公麟题写的《瑞应经》语,可以证明戴藏本《送子天王图卷》是吴道子真迹。

图10 与曹仲玄题跋中“建”字相类似的现象

此处又有一个问题需要讨论:戴藏本卷尾所题写的那段《瑞应经》语后面没有题款,你怎么能肯定是李公麟题写的呢?这不仅因为张丑、吴升、孔广陶在题跋和著录中明确告诉我们“卷尾《瑞应经》语为李伯时小楷”,还在于这段题跋的墨迹与李公麟在他所画的《五马图》所题写的该马是何时在哪个御马厩所画,以及马的名称、年龄、尺寸的墨迹核对无误(图8)。上海人民美术出版社第十五期《艺苑掇英》的编者误将这五马旁边的题字当作黄庭坚所题。《五马图》后面就是黄庭坚的题跋。黄庭坚的书法风格和《五马图》中每匹马旁边所题那一行小字根本就不是一个味道,怎么能是黄庭坚题写的呢?况且黄庭坚本人只是看过李公麟的《五马图》,并没有看到过这五匹真马,也没有和御马厩的养马人打过交道,他怎么会知道李公麟是哪年哪月哪日在哪个御马厩画的,又是从哪个国家哪个地区进贡来的,又是叫什么名字,是几岁的马,长几尺几寸呢?这显然是李公麟在画了每匹马之后向养马人询问了具体情况记下来的。所以这几段题字自然应该是李公麟本人所写,怎么会是黄庭坚所写呢?

理由之五,也是最主要的一条,那就是戴藏本《送子天王图卷》卷尾有南唐画家曹仲玄的题跋(图9)。

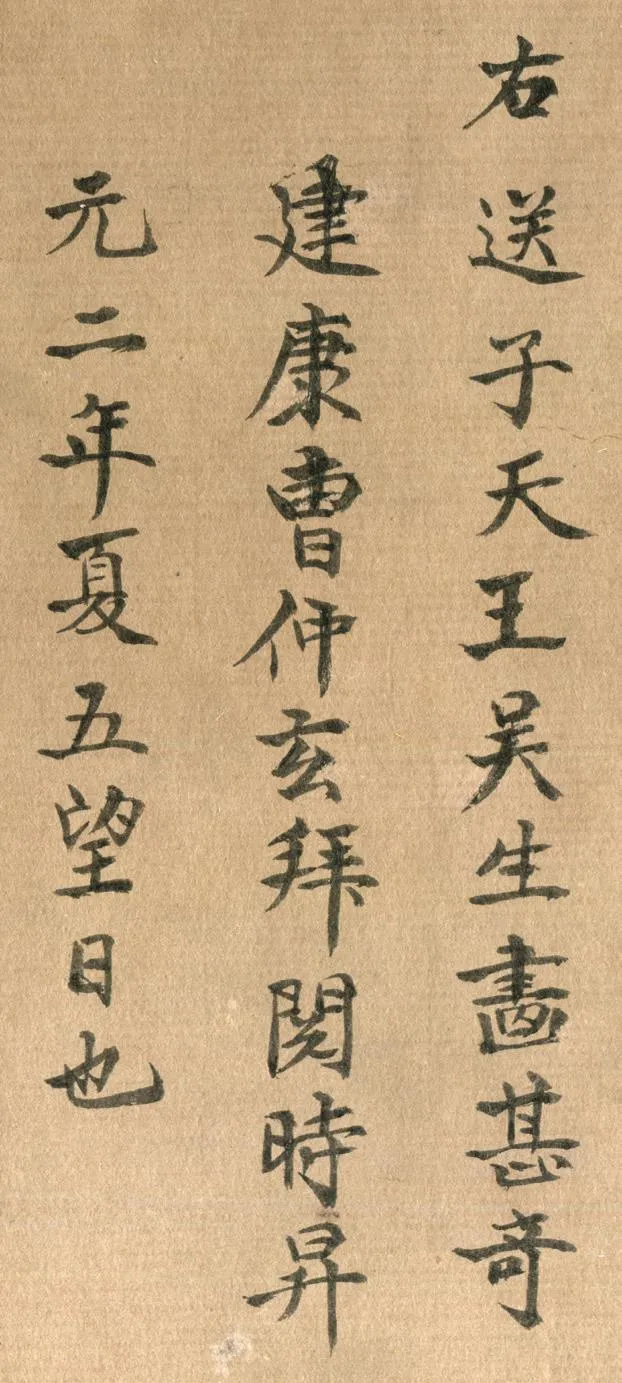

曹仲玄是五代南唐著名画家,原学吴道子,不成,另辟蹊径,独创一格。他虽然学吴道子没有将吴道子的技法学到手,但他是熟悉吴道子的绘画特征和风格的。他说:“右《送子天王》,吴生画,甚奇。”吴道子约生于武则天垂拱四年(688),卒于唐代宗永泰元年(765)前后。曹仲玄在《送子天王图卷》上题跋是南唐前主李昪升元二年(938),距离吴道子是一百七十三年,离吴道子最近。在他那个时候,能看到吴道子很多真迹。他又曾经下功夫学过吴道子的画。而《送子天王图卷》又确实符合吴道子风格。他是不会看错的。应该相信曹仲玄的眼力。

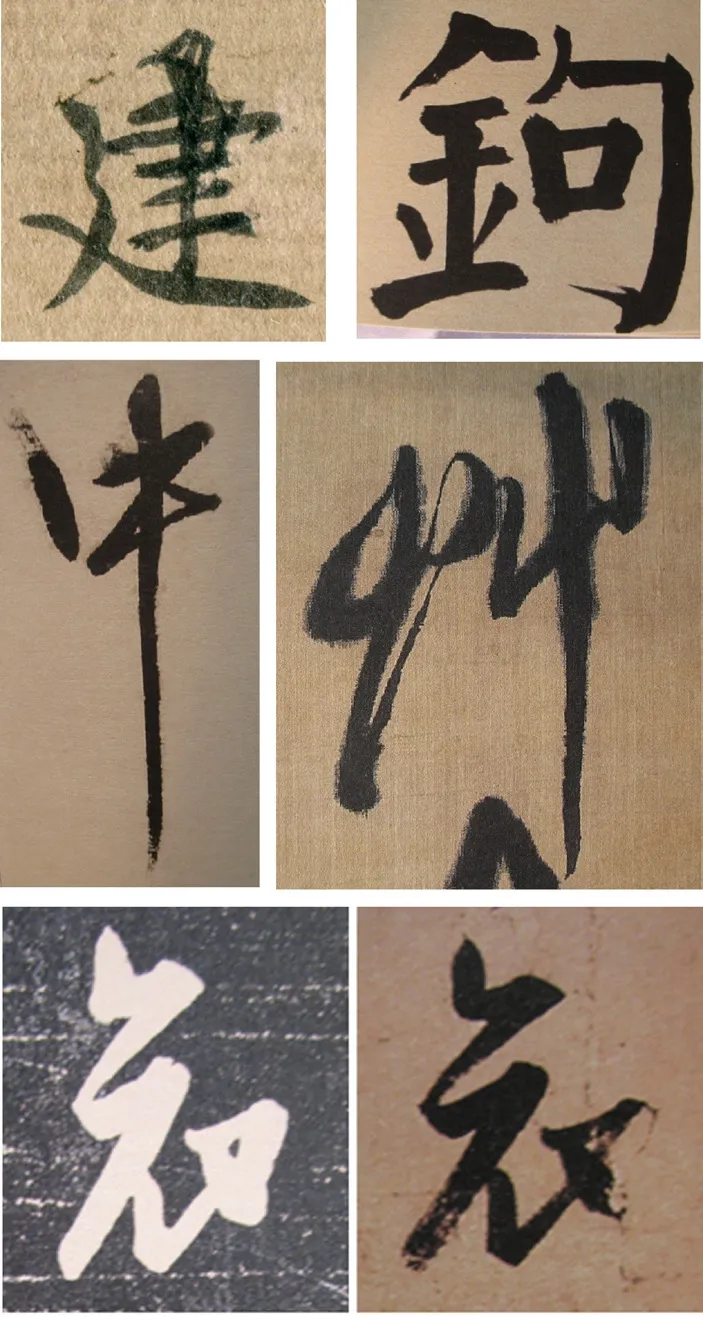

也许有人会说,曹仲玄的题跋究竟是不是曹仲玄的真迹呢?会不会是后人摹画时勾摹上去的呢?我们在戴先生那里看这幅《送子天王图卷》时,用放大镜认真审视了曹仲玄的这段题跋,发现第二行第一个字“建”字那一竖画的上端有勾描的痕迹。这使我对这幅画产生了怀疑。这幅画究竟是吴道子真迹呢,还是摹本?袁欣提出是不是曹仲玄写的时候出现的问题?这一点是不是和戴先生说明呢?于是也让戴先生看了此处的问题。戴先生也认为是个问题。那么是不是曹仲玄这段题跋是曹仲玄原题跋的摹本呢?作为摹本,整段文字都应该勾摹,而不应该只勾摹一两个字。我提出做一个简易的拷贝台,把《送子天王图卷》放在拷贝台上观察,看是否有双勾的痕迹。戴先生的女儿戴俊慧去找了一块玻璃,架在支得一样高的两张桌子之间,下面放了一个电灯泡,把《送子天王图卷》中的曹仲玄题跋处放在玻璃上来观察,发现曹仲玄题跋的其他字根本没有双勾的痕迹。每一画的起笔和收笔处墨色显得深重,而起笔和收笔之间的行笔显得浅薄。可见这段曹仲玄题跋是写出来的,而不是勾摹出来的。我们又将《送子天王图卷》中的曹仲玄题跋处竖在外面照着很强的太阳光的玻璃窗户上,看到的情况和在简易拷贝台上看到的情况一样。这足以说明曹仲玄的题跋是写上去,而不是摹上去的。那么“建”字那一竖画顶端上的特殊现象又是怎么回事呢?如果是曹仲玄本人嫌这一画没写好,提起笔来加一下,应该用重墨加下来,而不应该是用干墨画那么个痕迹。戴先生说:“我们写字有时也会出现这种现象。”当时我复印了一张什么资料,戴先生用毛笔在上面写了几个字,居然出现了曹仲玄题跋中那个“建”字那一竖画的同样现象。或许曹仲玄题跋中“建”字那一竖画就是这种偶然现象吧。我又想到了王羲之的《频有哀祸帖》。王羲之在写《频有哀祸帖》的时候,写到“哀”字的最后一笔时,笔毛叉出一根细毛,在纸上出现了一条细线。后人在勒石镌刻时,石工误以为这是一条轮廓线,把这条线内的石头全刻掉了。于是“哀”字变成了“知”字,与此也极相似。⑥清•钱沣《七言联》中的“钩”字也出现了类似的情况。⑦明•王鏊《七律诗》轴中有一个“中”字,出现了一种特殊情况,究竟是怎样出现的,说不清楚。⑧傅山先生《七绝诗》轴的“草”字倒数第二笔的两边也极像双勾。然而从整幅来看,此《七绝诗》轴绝非双勾摹本(图10)。⑨有人会说,曹仲玄的题跋只此一件,没有参照物,你怎么能断定就是曹仲玄的题跋呢?这个问题很好回答。曹仲玄自己在题跋中落了款并题写了这段题跋的时间,即“建康曹仲玄拜阅,时升元二年夏五望日也”。如果是顾闳中题跋,不是应该题为“建康顾闳中拜阅”吗?曹仲玄的题跋对我们现在的人来说是孤本,但对李公麟来说就不是孤本。李公麟生于1049年,卒于1106年,他的中年距离曹仲玄题跋的升元二年只有一百四十年的历史,李公麟是可以看到曹仲玄不少书法作品和绘画作品的。

我们从以上几个方面论证了戴藏本《送子天王图卷》当系吴道子真迹,而《送子天王图卷》人物的造型,线条的力度和飘逸、潇洒、吴带当风的特点又极如张彦远在《历代名画记》中所说的特点:“弯弧挺刃,植柱构梁,不假界笔直尺。虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余。”⑩

四、戴藏本《送子天王图卷》的几点缺憾

下面我们要谈一谈戴藏本《送子天王图卷》中的缺憾。9月7日我们拿着放大镜审视戴藏本《送子天王图卷》时,发现从右数第十一位天女的头发画得有点乱了。这是不是能说戴藏本《送子天王图卷》不是吴道子真迹呢?不能。我们用放大镜看了《送子天王图卷》所有人物的头发,都画得很好,显示了作者极为高超的功力,只有这一个仙女的头发出了点问题(图11)。这只是智者千虑必有一失的问题。这幅画画这么多人,不是一天可以画完的,他也有困倦的时候。这可能就是困倦时出现的问题。吴道子的作品中也确实出现过不大妥当的地方。他所画的《天龙八部图》就“有补画头面手足处”(朱熹跋语)。⑪这补画的头面手足处,就是吴道子本人所不满意的地方。戴藏本《送子天王图卷》中这位仙女的头发为什么没有挖补了重画呢?因为这位仙女的头发不用放大镜看是根本看不出问题的,所以也就无须挖补重画。

吴道子《送子天王图卷》第二点缺憾是人物的脖子短。这一点不仅不能说明《送子天王图卷》不是吴道子作品,却恰恰能够说明《送子天王图卷》是吴道子作品。早在北宋初期,吴道子的传派高手武宗元就说:“吴生画天女,颈领粗促,行步跛侧。”⑫所以《送子天王图卷》中的天女脖子短粗,不仅不能说明《送子天王图卷》不是吴道子作品,却恰恰能够说明《送子天王图卷》正是吴道子作品。

吴道子《送子天王图卷》第三点缺憾是人物全身的比例关系不合正常人的比例。一般来说站着的人全身相当于七个头长。而吴道子《送子天王图卷》中的人物全身相当于五个到五个半头长。这一点也不能说《送子天王图卷》不是吴道子作品。这是当时人物画创作的普遍问题。吴道子是盛唐时的画家,盛唐时崇尚一种丰腴美,所以盛唐时期的人物画一般是要画肥胖一些。人的面部一肥胖全身比例自然就会失调。河南龙门石窟中的唐代石刻全身是四个半头长。中唐时期的人物画如张萱的《捣练图》、周昉的《簪花仕女图》都是全身五个到五个半头长。这一点恰恰说明《送子天王图卷》是盛唐时代的作品。

五、大阪本《送子天王图卷》当系李公麟摹本

我在前面说过,在我的《吴道子研究》再版之时,我还认为大阪本《送子天王图卷》是吴道子真迹。其原因是:我一直认为大阪本《送子天王图卷》上有曹仲玄题跋。再者是我没有发现大阪本《送子天王图卷》上王廉、张丑、姜宸英、孔广陶所钤印鉴全是假的。戴藏本《送子天王图卷》的露面,彻底宣布大阪本《送子天王图卷》根本不是吴道子真迹,而是摹本。

然而大阪本《送子天王图卷》却也不是一般的摹本,而是吴道子传派高手的摹本。具体地说,它是北宋大画家李公麟的摹本。

理由之一,詹景凤《玄览编》中有这样一段记载:“李伯时《佛父母抱佛拜自在天王》一长卷,用澄心堂纸,画法与《番王礼佛图》不同。《礼佛图》清妙入神,此则澒洞磊落,挥霍振动,岂亶曰恍若神明而已!盖神自我出,非以我穷神,是笔与法俱忘时也。是以能变幻不可摩揣。按《瑞应经》云:‘净饭王严驾抱太子谒大自在天神庙,时诸神像悉起礼拜太子足。父王惊叹曰:“我子于天神中更尊胜,宜字天中天。”’”所谓“佛父母抱佛拜自在天王”就是《送子天王图卷》所画的具体内容。所以所谓的《佛父母抱佛拜自在天王》一长卷,就是李公麟临摹的吴道子的《送子天王图卷》。从詹景凤这段话中可知李公麟不仅看到过吴道子的《送子天王图卷》,而且临摹过吴道子的《送子天王图卷》。我们还可以看出李公麟所临摹的这卷《送子天王图卷》上面没有勾摹曹仲玄的题跋,否则詹景凤不会将李公麟临摹的《送子天王图卷》称作《佛父母抱佛拜自在天王图》。我们从詹景凤这段话中还可以看出李公麟不仅在吴道子所画的《送子天王图卷》中题写了《瑞应经》语,而且在他所临摹的《送子天王图卷》中也题写了同样字数的《瑞应经》语。

理由之二是大阪本《送子天王图卷》上面确有李公麟题写的《瑞应经》语。我们将大阪本《送子天王图卷》和李公麟的《五马图》中题写的文字相对照确是李公麟的笔体(图8)。

理由之三是大阪本《送子天王图卷》的艺术水平也确实很高,一般画家是临摹不成那个样子的。

理由之四是大阪本《送子天王图卷》上的“绍”“兴”连珠玺和戴藏本《送子天王图卷》上的“绍”“兴”连珠玺,钤的是同一方印玺。大阪本《送子天王图卷》和戴藏本《送子天王图卷》中的乾卦印对得合合适适。这说明两卷《送子天王图卷》都经过宋高宗的收藏(图4)。

理由之五是大阪本中的曲脚“封”字半印和崔白《寒雀图》中的曲脚“封”字印、《艺苑掇英》第十一期封三所收曲脚“封”字印、戴藏本《送子天王图卷》曲脚“封”字半印对得合合适适,这说明大阪本《送子天王图卷》确实曾经贾似道收藏(图5)。

理由之六是大阪本中的元代收藏鉴赏印确是真印,此画确实曾经元代赵雍等收藏家收藏鉴赏过。

基于上述理由,基本可以肯定日本大阪本《送子天王图卷》应是李公麟摹本,同样具有很高的收藏价值。

六、几点感受

通过对《送子天王图卷》的再认识,我感到考证鉴别画中的鉴赏印鉴至关重要,如果当时能对大阪本《送子天王图卷》中的印鉴和《中国书画家印鉴款识》中所收的同样的印鉴作比对,也不至于把大阪本《送子天王图卷》当作吴道子真迹。但随着科学技术的发展,造假的技术越来越高,所以在比对印鉴之时,一定要注意画幅是古的,还是新画做旧。还要注意上海博物馆所编的《中国书画家印鉴款识》并没有把书画家的印鉴收全。古代书画家同样形式的印鉴往往是刻了好几方,不能因为某印鉴对不上,就认为该书画作品是摹本或伪作,还应该广泛地搜集资料进行比对。而这项工作又是一项艰苦而细致的工作。

搞书画鉴定要尽量能看到原作。当然这也会受到各方面条件的限制。如你没有科研经费,没有出国或赴台考察的机会,你就很难看到收藏在外国和台湾的古画原作。你不认识故宫博物院的领导,你就很难看到故宫博物院仓库里收藏的珍品。看不到原作当然不是绝对不可以鉴定这幅画,但毕竟受到了视觉上的局限。有些细微的地方你光看印刷品是看不清楚的。比如故宫藏本《列女仁智图卷》,如果我不认识当时的故宫博物院的常务副院长李文儒先生,就不可能看到这幅画的原作。如果我不是用放大镜从容不迫地认认真真地观察这幅画,确认这幅画中鲁漆室女和晋羊叔姬之间确实有残缺,而且是从下一直残破到上的,我敢理直气壮地驳斥徐邦达先生的错误鉴定吗?再如关于吴道子《送子天王图卷》的鉴定,如果我们不是用放大镜认真细致地观察戴藏本《送子天王图卷》曹仲玄题跋中的“建”字那一竖画顶端有点问题,能为了解决这一问题而去搞一个简易的拷贝台去认真观察吗?能进一步确认这段文字确是写出来的而不是摹出来的吗?如果不通过这样的周折,一旦别人指出“建”字的问题,你能当下回答得来吗?

吴道子《送子天王图卷》真迹的发现,进一步证明那些鉴定权威们所说的“吴道子的真迹已经见不到了”“王羲之的真迹已经见不到了”“王维的真迹已经见不到了”等等的见不到了的观点是极为错误的。吴道子的《天龙八部图卷》在清代还藏在内府,后来究竟跑到什么地方了,不得而知。或许有一天也会像《送子天王图卷》真迹这样重新露面,也未可知。但愿书画鉴定家们不要主观武断地否定这些名家名作的再次露面。如果当时不是遇到了美国纳尔逊•艾亨斯艺术博物馆的西克曼先生,而是遇到了号称为鉴定权威的徐邦达、傅熹年等先生,荆浩的《雪山行旅图》不是早就被扔到垃圾堆里变成粪土了吗?

2016年元月4日、5日在网上看到好几幅《送子天王图卷》,有的还上了颜色,显然是现代人临摹的日本大阪本《送子天王图卷》。在电脑上放大来看,人物的头发勾得很稀,全图勾线没有力度,人物形象也明显地变了形(图12)。有的还伪造了各种印鉴,钤了上去,不堪一看。真正有价值的《送子天王图卷》,首推戴藏本《送子天王图卷》。此幅《送子天王图卷》确系吴道子真迹。次推大阪本《送子天王图卷》。此本《送子天王图卷》确系北宋大画家、吴道子传派高手李公麟摹本。再次应该是清代禹之鼎摹本。禹之鼎就是和姜宸英两人在《送子天王图卷》上题跋的禹之鼎。他的摹本是直接依据《送子天王图卷》真迹临摹下来的。拿禹之鼎摹本和戴藏本《送子天王图卷》相比对,禹之鼎摹本《送子天王图卷》其线条的力度、飘逸程度远不及戴藏本《送子天王图卷》。最近出现的其他《送子天王图卷》摹本没有任何收藏价值。

图12 戴藏本(右)和禹之鼎摹本(左)《送子天王图卷》左起第一人之比较

最近整理装订《中国书画报》,在2010年7月24日(第57期)的《中国书画报》上看到了贺天飞先生写的一篇《〈砥柱铭〉引起的幻觉》。文章这样说:“读了《中国书画报》第53期第1版邹德祥先生写的《荒谬的‘砥柱铭卷’》,我突然产生了一种幻觉:不久的将来,张择端的《清明上河图》、王羲之《兰亭序》等‘真迹’也将横空出世,很可能以逾百亿人民币的天价拍出。紧跟着那些绝迹的国宝便逐一闪亮登场。随着当前造假的不断深化,中国人完全可以理直气壮地向世人宣布:中国失散五千年的国宝都将浮出水面!”“据说,这些国宝真迹正在加紧打造中,然后‘流失海外’,然后连同催人泪下的‘流失故事’一起回归,然后通过专家‘走走眼’,最后转入拍卖行‘托’出个惊天天价。这,怎能不令人‘欣喜’!”贺天飞这篇文章,只看到问题的一个方面,而没有看到问题的另一方面。由于造假的技术越来越高,肯定会有一些假的“国宝”浮出水面,闪亮登场。但也会有真的国宝被人发现。我在前面提到的吴道子的《天龙八部图》,在清代还收藏在内府,现在跑到什么地方了?也许在国内某家的箱柜里放着,也许跑到外国了,当然也可能不在人世了。三种可能,前两种可能性较大。再如王羲之、王献之的书法作品,绝不可能都是勾摹本和临本。我曾对二王的书法进行了较为深入的研究探讨。现藏台北“故宫博物院”的《快雪时晴帖》肯定是真迹,在电脑上可以隐约看到褚遂良的“褚氏”印。王羲之的《丧乱帖》《袁生帖》《孔侍中帖》《行穰帖》都是真迹。王献之的《鸭头丸》也可以肯定是真迹。现在在民间收藏家手里收藏着大量的国宝级作品,虽然有的可能是赝品,但却有相当一批或者说有相当一大批属于真迹。虽然现在造假水平越来越高,但是只要认真辨别,还是可以分出真假来的。《西游记》中的真假猴王,唐僧分辨不出来。沙僧、猪八戒分辨不清。观音菩萨、文殊菩萨分辨不清。但如来却能分辨出来。

注释:

①李浴:《中国美术史纲》,人民美术出版社,1957年,第156页。

②李浴:《中国美术史纲》(修订本),辽宁美术出版社,1988年,第123页。

③王伯敏主编:《中国美术通史》第3册,山东教育出版社,1987年,第33页。

④纪昀:《四库全书》第813册,上海古籍书店,1987年,第48页。

⑤故宫博物院藏画集编辑委员会:《中国历代绘画•故宫博物院藏画集Ⅱ》,人民美术出版社,1978年,第15页。

⑥见江吟,姚建杭编:《王羲之书法全集(上)》第116页、117页墨迹本和石刻本,西泠印社出版社,2009年。

⑦见故宫博物院编:《故宫书画馆•第六编》第167页,紫禁城出版社,2009年。

⑧见《故宫书画馆•第五编》第77页。

⑨见《故宫书画馆•第五编》第123页。

⑩于安澜编:《画史丛书•历代名画记》,上海人民美术出版社,1962年,第22页。

⑪《四库全书》第817册,第121页。⑫

于安澜编:《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第116页。