刑事二审不开庭审理常态化现象透析与问题疏解

——以D省Z市中院为分析样本

2017-08-23田源

田 源

刑事二审不开庭审理常态化现象透析与问题疏解

——以D省Z市中院为分析样本

田 源

被告人、自诉人及其法定代理人依据我国《刑事诉讼法》第二百二十三条第(一)款规定,对“第一审认定的事实、证据提出异议”上诉的案件,屡屡遭遇“开庭难”。刑事二审案件不开庭审理的常态化现象,源自于法律条文粗疏、法官认知偏差、案多人少压力、司法场域约束等多重因素。我们应该培塑法官对审理方式适用的价值认知,调整相关法律条文的模糊失当,设置可量化的审理方式适用标准,优化审理方式适用流程等措施,实现刑事二审审理方式的规范化适用。

刑事二审不开庭审理常态化; 审理方式适用; 现象透析; 疏解思路

在我国两审终审制的审级框架下,“刑事二审不仅是被告人最后的救济程序, 也是最终确定判决法律效力的终审程序”①汪建成:《刑事审判程序的重大变革及其展开》,《法学家》2012年第3期。。刑事二审审理方式选用的得当与否,对裁判结果的最终走向起到至关重要的影响。《刑事诉讼法》在第二百二十三条规定了刑事二审案件以开庭方式审理的四种情形,除“其他应当开庭审理的案件”这一兜底条款之外,符合第(二)、(三)款“被告人被判处死刑的上诉案件”、“人民检察院抗诉的案件”条件的刑事二审案件,基本都保证了开庭审理。但被告人、自诉人及其法定代理人依据该条第(一)款规定,对“第一审认定的事实、证据提出异议”的上诉案件,却屡屡遭遇“开庭难”。由于上诉案件在刑事二审案件中占有较大比例,刑事二审审理方式呈现不开庭常态化的现象。基于此,本文选取D省Z市中级人民法院②基于对实证研究伦理的遵从和对司法工作保密性的尊重,文中选取的样本法院名称以英文字母编号代替。2012-2016年间刑事二审案件审理方式适用情况为分析样本,透析不开庭常态化表象背后的综合诱因,并试图探寻一条刑事二审审理方式规范化运用的现实进路。

一、刑事二审不开庭审理常态化之现状考察

笔者吸纳法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)的惯习(Habitus)理论③Pierre Bourdieu, Loïc J. D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University Of Chicago Press, 1992, pp.167-169.,借助司法统计、卷宗梳理、问卷发放、电话调查、集中座谈等调研手段,从客观、惯习、主观等三个维度切入,实现数据之间的彼此检验证伪,以期对研究样本作出相对科学的评估。

(一)刑事二审不开庭审理的总体状况

借助当前全国法院系统通用的《人民法院案件信息管理与司法统计软件》(1.8.9.9版本),对D省Z市中级人民法院2012-2016年刑事二审案件的相关数据进行测算,得出如下情况。

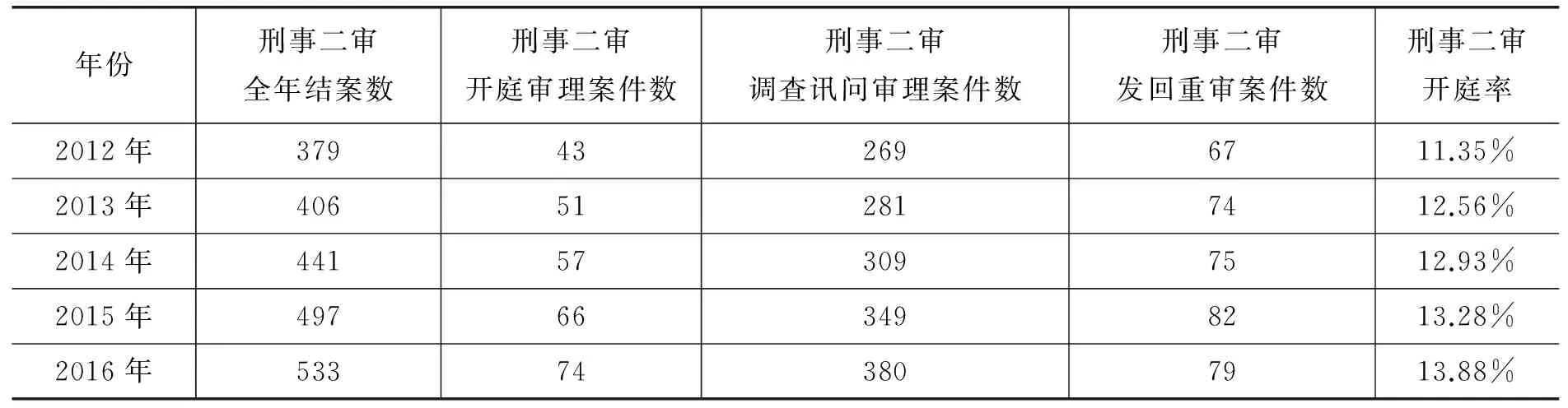

1.刑事二审“开庭难”。2012至2016年,D省Z市中级人民法院共审结刑事二审案件2256件,以开庭方式审理的案件数为291件,仅占12.9%。采取阅卷加调查讯问方式审理的案件总数达1588件,

占比70.39%,超过案件总数的三分之二。长期以来,饱受学界诟病的“以案卷笔录为中心的调查讯问程序成为实质的二审裁判程序”*陈瑞华:《案卷笔录中心主义——对中国刑事第二审程序构造的重新考察》,项明主编:《刑事二审程序:难题与应对》,北京:法律出版社,2008年,第16页。问题,并未得到实质性改观,平均开庭率始终在低位徘徊。同期,Z市中级人民法院发回下级法院重审的案件377件,无论案件总数抑或是每年案件数,均高于开庭审理案件数。《刑事诉讼法》第二百二十五条第(三)款赋予的发回重审权在部分二审法官手中得到“灵活”运用。在部分法官看来,相比于费时费力开庭审案,用一纸裁定将“烫手山药”推给下级法院,显然更为“高效”。综上,不开庭成为常态,开庭反倒变为例外。

表12012-2016年D省Z市中级人民法院刑事二审案件审理情况 (单位:件)

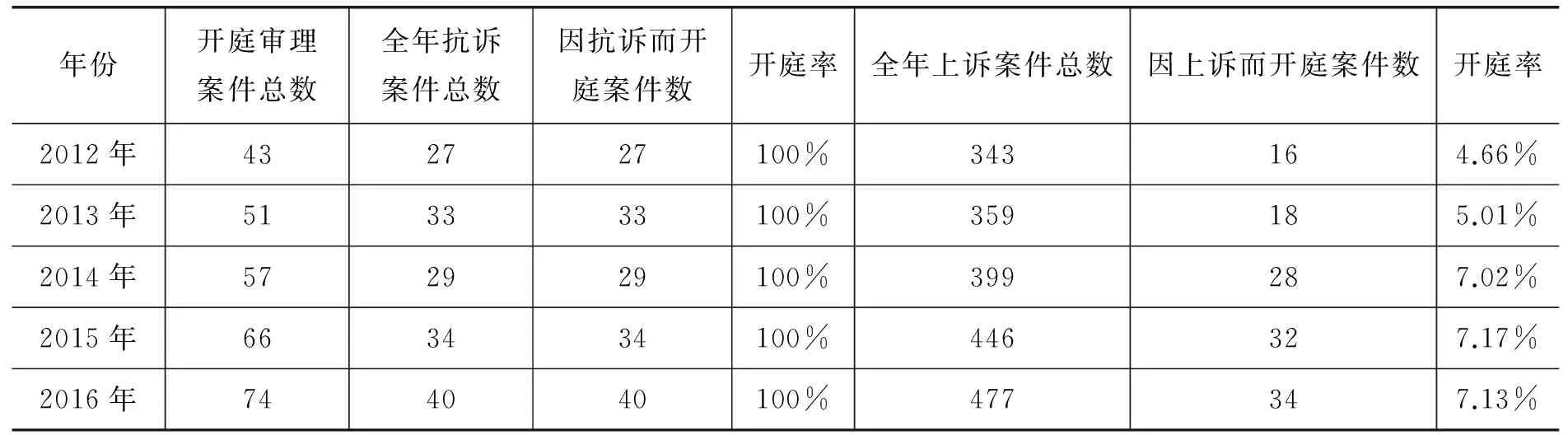

2.抗诉成为刑事二审开庭主由。从开庭程序的启动理由*由于死刑案件的二审管辖权归属于高级及以上法院行使,所选作分析样本的Z市中院不具有死刑案件的二审管辖权,故对该类型案件的审理方式选取问题在此不作赘述。来看,2012至2016年Z市中级人民法院以开庭方式审理的291件刑事二审案件当中,基于检察院抗诉而启动的案件163件,占比56.01%;基于被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议而开庭审理的128件,占比43.99%。基于开庭率的视角作进一步观察,Z市检察院近五年间共提起抗诉163件,全部依法开庭审理,开庭率达100%。呈鲜明对比的是,Z市中级人民法院近五年间共受理刑事上诉案件2024件,开庭率仅为6.32%,绝大多数上诉案件均被以不符合“可能影响定罪量刑”要件为由,作不开庭处理。从数量上来看,尽管期间内抗诉案件数仅为上诉案件总数的8.05%,但实际开庭率却高于因上诉而开庭的案件12.02个百分点。在较低的上诉案件开庭率的映衬下,抗诉案件开庭率一枝独秀,反倒成为刑事二审开庭审理的主要因由。同时,相较于对刑事二审案件的凡“抗”必开(庭),被告人、自诉人及其法定代理人对“第一审认定的事实、证据提出异议”的久“诉”难开(庭)问题愈发凸显。

表22012-2016年D省Z市中级人民法院刑事二审案件开庭情况 (单位:件)

(二)刑事二审不开庭审理之法官惯习考察

案件卷宗是案件材料的天然载体,忠实记录了承办法官及合议庭其他成员的惯习司法行为。借助当前案件卷宗电子化的便利条件,通过《人民法院审判业务管理系统》(5.2.0版)软件,对D省Z市2012-2016年以不开庭方式审理的1588件刑事二审案件卷宗进行系统梳理,在此基础上得出相关数据。

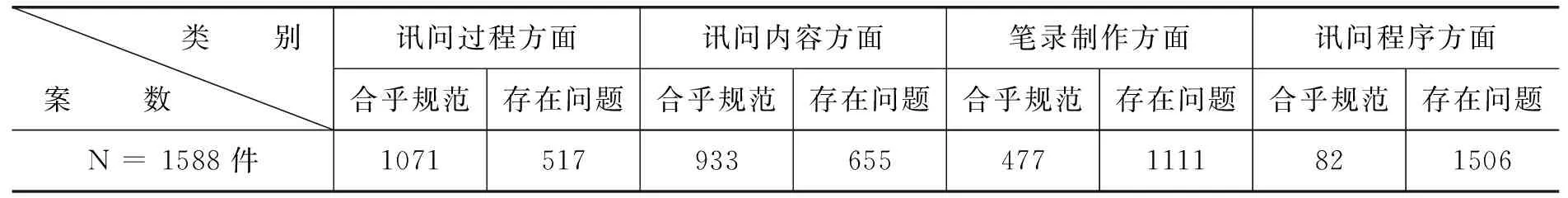

1.讯问被告人流于形式。通过对D省Z市2012-2016年以调查讯问方式审理的1588件刑事二审案件卷宗的系统梳理发现,卷宗中均附有讯问笔录。可以推知,二审法官依法对被告人进行了讯问。但就讯问笔录内容来看,实际讯问效果难尽如人意。

基于讯问程序角度考量,仅有82份讯问笔录中显示法官将二审审理方式告知了被告人,但毫无例外地是单程化的告知,均未问询或听取被告人对审理方式的意见。基于讯问过程角度考量,有1071份讯问笔录的讯问环节过于简略,在告知被告人权利义务、并简单问询其对一审判决的意见后就草草收场,更谈不上结合案情寻根溯源地问询相关证据或线索等实质性问题,占比为67.44%。基于讯问内容角度考量,有933份讯问笔录在包含诸如讯问时间、地点、讯问人、记录人等基本信息的情况下,尚不足两页(面),占比58.75%。其中,有84份讯问笔录仅有1页(面)。更为极端的是,有31份讯问笔录中对被告人上诉理由的记录,仅有“不服一审”四个字,极尽俭省之能事。基于笔录制作角度考量,有404份讯问笔录中合议庭成员签字极不规范,尽管记录显示是两名以上办案人员共同参与了讯问,但签字笔迹明显是一人所为。更有73份讯问笔录的增删、涂改处未按要求由被告人捺印确认。

表32012-2016年D省Z市中级人民法院刑事二审案件讯问情况 (N=1588件)

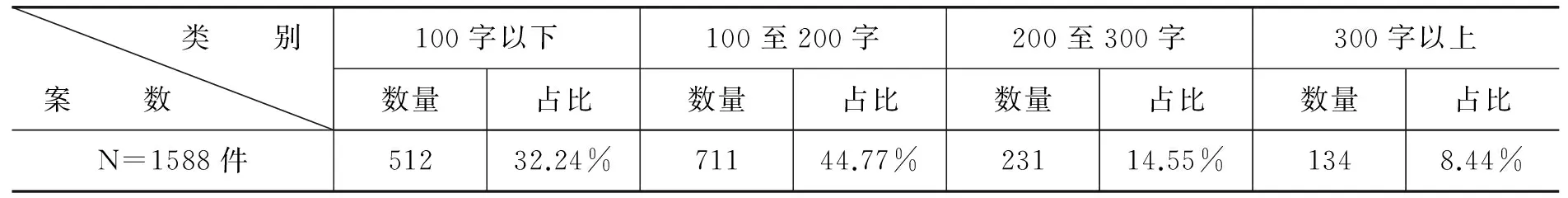

2.对不开庭审理的原因解释不足。所抽样调查的1588份以不开庭方式审理的刑事二审裁判文书中,普遍对审理方式的适用理由缺乏充分的解释说明。在文书首部的开庭审理情况部分,1192份文书基本套用“经过阅卷、讯问上诉人,认为本案事实清楚,决定不开庭审理”这一通用文本,占比75.06%,表述的模板化现象十分严重。其余396份裁判文书则并未交代审理情况,仅以“现已审理终结”一言以蔽之。在裁判文书说理的核心区域“本院认为”部分,对于被告人、自诉人及其法定代理人就第一审认定的事实、证据提出异议不“影响定罪量刑”这一拒不开庭的理由普遍疏于交代。为便于量化统计,笔者将1588份裁判文书的“本院认为”部分的字数分为100字以下、100至200字、200至300字,300字以上四个档次。其中,字数在100字以下的512件,占32.24%;字数在100至200字的711件,占44.77%;字数在200至300字之间的231件,占比14.55%;300字以上的最少,只有134件,占8.44%。诚然,文书说理的透彻与否和字数的多少没有必然的联系,但至少从一个侧面反映问题。其中,有179份裁判文书中,仅仅将上诉人据以上诉的理由“一审证据不清楚,事实不充分”,改为“原审判决认定事实清楚,证据确实、充分”,再无其他解释,这显然难以让当事人和社会公众信服。

表42012-2016年D省Z市中级人民法院抽样文书“本院认为”部分字数 (N=1588件)

(三)各参与主体对刑事二审不开庭审理的主观认知

为了解刑事二审不开庭审理各方参与主体的主观认知,特选取法官和律师两大群体作为抽样人群。

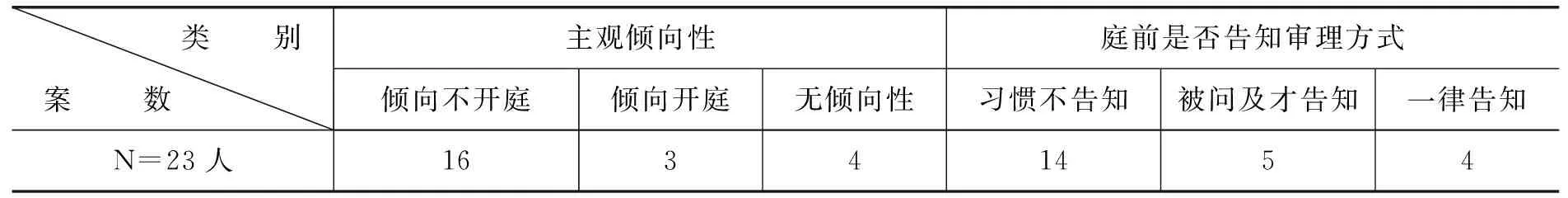

1.法官群体的主观认同。通过发放调查问卷,就Z市中院的23位*Z市中级人民法院共有23位承担刑事二审审判职能的法官。其中,刑一庭法官5人,刑二庭法官4人、刑三庭法官3人,少年审判庭法官4人,审监一庭法官4人,审监二庭法官3人。刑事法官关于二审审理方式适用的认知情况进行了调查。在刑事二审审理方式的主观倾向性方面,16位法官倾向于不开庭审理;3人倾向于开庭审理,其余4人不存在倾向性。关于开庭前是否告知当事人和其他诉讼参与人审理方式方面,14位法官表示习惯于不予告知;5位法官表示当被问及才告知;仅有4位法官表示会一律告知,多达19位法官并不赞成提前告知二审审理方式。在谈及原因时,有12位法官表示担心提前告知不开庭容易引发当事人不满;有7人认为不告知开庭方式可省去不必要的麻烦。类似有学者指出的“法官对案件的裁决根本不是通过当庭审判做出,而是靠庭后阅卷加上调査核实活动做出”*陈瑞华:《近年来刑事司法改革的回顾与反思》,《国家检察官学院学报》2008年第1期。的现象仍较为普遍。

表52012-2016年D省Z市中级人民法院刑事法官对二审不开庭审理的认知 (N=23人)

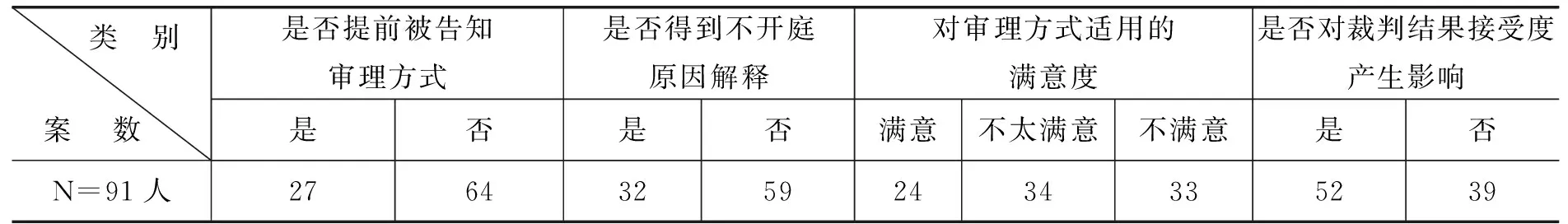

2.律师群体的主观认知。随机抽取了五年间有律师代理的刑事二审不开庭审理案件100件(每年各20件),并先后与代理律师进行了电话调查。除9人拒绝发表意见外,有91人配合接受了电话调查。其中,有64人表示未被提前告知审理方式,占比70.33%;有59人表示未曾得到关于刑事二审不开庭审理的解释说明,占比64.84%。“一般情况下,公正的程序比不公正的程序能够产生更加公正的结果”*G. M. Pops, T. J. Pavlak, The Case for Justice, Jossery-Bass Publishers, 1991, p.85.。反之,程序上的瑕疵甚至缺失必然会引发对司法公正的怀疑和不信任。有67人表示对刑事二审以不开庭方式审理不满意或不太满意,占比73.63%。更为关键的是,有52人表示审理方式的适用对裁判结果的接受度产生影响,占比57.14%,超过了半数。

表62012-2016年D省Z市部分代理律师对刑事二审不开庭审理的评价 (N=91人)

二、刑事二审不开庭常态化的法治弊害

刑事二审不开庭常态化现象由来已久,之所以长期以来被漠视甚或放任,源自于对其法治弊害的认识不足。科学辨识不开庭常态化的法治弊害和以开庭方式审理的应然价值,是破除这一沉疴痼疾的先决条件。

1.不利于宪法法律权威的维护。审判公开原则是我国《宪法》所确立的一项重要原则。我国《宪法》第一百二十五条规定,除“法律规定的特别情况”之外,均应当一律公开进行。我国《刑事诉讼法》第十一条规定,“除本法另有规定的以外,一律公开进行。”可见,我国《宪法》和《刑事诉讼法》均做出了“法不禁止即开庭”的规定。实践中,刑事二审案件应当开庭而不开庭或选择性开庭的做法,明显与宪法、法律的相关规定背道而驰。同时,我国《刑事诉讼法》第二百二十二条确立了刑事二审的全面审查原则,《刑诉法司法解释》第三百一十五条更是对上诉、抗诉案件应当着重审查的八项内容做出了细化规定。然而,无论是书面审查抑或是调查讯问,都难以实现对一审的事实认定和法律适用等内容的全面审查。

2.不利于案件事实、证据的查明。以不开庭方式审理刑事二审案件,虽然也能通过阅卷或调查讯问了解案情、查明事实,但这种单方、间接的书面审理方式,“控辩双方无法在一个中立的法官面前阐明自己的观点,法庭上的平等对抗更无从谈起”*王君炜:《刑事二审审理方式的改革与完善》,《中国社会科学院研究生院学报》2013年第1期。,合议庭很可能忽略某些影响案件裁判的关键情节。更为关键的是,绝大多数刑事二审案件,除承办法官之外的其他合议庭成员普遍不亲自参与讯问或听取意见,对基本案情的了解和对证据事实的认定,往往靠听取承办法官的口头转述。一方面,承办法官业务能力水平参差不齐,一旦未对案件事实和证据做出客观公正的理解认定,很可能以讹传讹,对合议庭其他成员造成误导。另一方面,受个人表达能力、时空条件等客观因素限制,口头转述很可能会漏掉一些关键细节,对合议庭查清案件事实不利。同时,合议庭其他成员仅凭对卷宗材料的粗略翻阅,不敢轻易发表与承办法官观点相左的意见,客观上造成了合议制运行的“形合实独”。

3.不利于合法诉讼权利的保障。我国《刑事诉讼法》第十四条明确要求:“应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利”。然而,刑事二审不开庭的常态化现象无疑悖离了这一立法初衷。第一,难以获得平等影响裁判结局的机会。以不开庭方式审理,客观上剥夺了部分当事人和其他诉讼参与人向法官直陈自身观点的宝贵机会以及其他诉讼权利。第二,当事人和诉讼参与人难以同时参与诉讼。以不开庭方式审理,无法保证诉讼参与人在各方同时到庭的情况下阐明各自观点,也不能传唤证人、鉴定人等出庭作证,诉讼固有的对抗性和交互性无从体现。第三,难以行使证据质证和观点辩论等基本诉权。以不开庭方式审理,难以实现对证据的当庭质证辩论。仅凭法官阅卷及调查讯问得出的关于证据真实性、合法性、关联性等要素的认定,无疑是难以令人信服的。加之,法官了解案情和证据往往要借助于对原审案卷材料的反复推敲,但这种对一审法官“一面之词”的耳濡目染,很容易让二审法官先入为主。一方面,原审案卷内容未必都是真实可靠的;另一方面,其所记载的事实和证据,恰恰是上诉人极力反对,并希翼通过二审开庭来推翻或否定的。由此,以不开庭方式审理案件的裁判结果,与当事人的心理预期之间往往存在较大差异,且容易引发对程序合法性和对结果公正性的质疑。

4.不利于对公平正义的感知。“公民个人和社会对二审的期望值往往高于一审,因为它是对司法结论的再次审查,是审判更权威的体现”*杨明:《论刑事二审程序的完善》,《江苏行政学院学报》2004年第4期。。相当比例的当事人之所以提起上诉,就是自认为在一审中受到不公正对待,期待在二审庭审时能当庭“鸣冤”,由二审法官为其“昭雪”。相较于以开庭方式审理的刑事二审案件,以不开庭方式审理,程序较为简单、纪律相对松散,且缺乏必要的司法威仪,这与当事人和诉讼参与人的理想图景之间往往存有较大落差。尤其部分既不开庭审理,又不给任何解释的做法,更是让被告人有“人在监中坐,判决天上来”之感,不利于其认罪和服刑改造。以不开庭方式审理的案件,即便事实证据认定无可指摘、最终裁判结果合法公正,也难免会因审理过程的不公开、不透明,导致二审法官乃至法院被贴上诸如“暗箱操作”、“官官相护”的具象化标签。

刑事二审不开庭常态化现象暴露出的诸多弊病,从反面证明了以开庭方式审理刑事二审案件所具有的价值与意义。第一,这是对宪法、法律规定的遵循。毋庸置疑,以开庭方式审理刑事二审案件符合宪法、法律“法不禁止即开庭”的相关规定,也有助于实现对一审案件事实、证据及法律适用等要素的全面审查。第二,有助于查明案件事实、证据。相比于不开庭审理方式,开庭审理为发现事实真相提供了可对质、可辩争的较优环境。控辩双方之间对抗,有助于更好地查明案件事实、辨析证据真伪,二审刑事法官籍此方能做出客观公正的裁决。第三,有助于强化对诉讼权利的保障。以开庭方式审理,当事人和其他诉讼参与人可以充分行使证据质证和观点辩论等基本诉权。不仅可以亲自、同时参加诉讼,当庭发表对一审认定事实和量刑的意见,还可对公诉方的观点做出回应,有助于保障当事人合法诉权,防范冤错案件的发生。第四,有助于公平正义的感知。以开庭方式审理刑事二审案件,使得当事人和诉讼参与人充分行使了质证权、辩护权等诉讼权利,确保了审判过程以当事人和社会公众“看得见的方式”进行。即便二审法官做出了维持原判或未达上诉人心理预期的裁判结果,当事人也会因为有机会当庭见证案件审理、充分表达自己的意见,而“感觉到法院的裁判是审慎的、认真的、理性的,……无疑可以增强司法裁判的可接受性和权威性”*王超:《刑事上诉程序的纠纷解决功能——以三审终审制为背景》,《政治与法律》2008年第2期。。

三、刑事二审不开庭审理常态化的综合诱因

刑事二审案件不开庭常态化的问题为学界所长期关注*依据中国知网数据检索,涉及刑事二审审理方式的文献,最早可追溯到1987年苗学君教授在《河北法学》1987年第5期上刊发的《浅谈刑事第二审程序的直接开庭审理方式》一文。,却始终悬而未决。这当中,既有主体多元、问题繁复等客观因素,更有对滋生原因辨识不清的主观原因。对刑事二审案件不开庭常态化现象的综合诱因做出科学辨识,是对症下药化解问题的必备前提。

1.法律条文的粗疏让不开庭有了“法律依据”。修订后的《刑事诉讼法》在二审审理方式的适用方面有所进步,但依然赋予法官较多的自由裁量权。一方面,将应否“开庭”的判断标准取决于是否存在影响定罪量刑的“可能”,相较于修法前“事实清楚”的要件更为含混模糊。法官可在遵循“法律依据”的前提下,自主决定是否开庭审理刑事二审案件。另一方面,《刑事诉讼法》第二百二十三条第(四)款规定的“其他应当开庭的情形”,则为法官决定开庭审理部分二审案件预留了方便之门。

2.主观认知的偏差让不开庭成为法官惯常做法。对审理方式价值的认知判断,是驱使法官做出开庭或不开庭选择的内因。为进一步探究法官关于刑事二审审理方式适用的认知情况,笔者特召集前期调查中倾向于不开庭审理的16位一线刑事法官集中座谈。其中,有3位法官认为刑事二审案件的上诉人普遍空有辩解理由,而缺乏证据证实,一般不会给事实认定或法律适用造成实质的影响,如若开庭经常会导致程序空转。有2位法官认为二审案件的相关证据基本都在一审开示,即便开庭审理,对于事实和证据认定的效果也十分有限,远不如庭外调查方式来得更为直接。更有11位法官直言不讳地表示,之所以倾向于以不开庭方式审理刑事二审案件,更多是出于对审判效率的青睐,该批法官占比多达68.75%。恰如波斯纳(Richard Allen Posner)所指出,“实践理性是一种方法论,法官用它来决定如何行动”*理查德·A·波斯纳:《法理学问题》.苏力译,北京:中国政法大学出版社,2002年,第92页。。多数法官将开庭视为一件看起来漂亮、但并不实用的“昂贵首饰”,进而寻求各种理由或借口以达到“能不开庭就不开庭”的目的。究其根源,既有对开庭价值功用认知不足的因素,也有在公正与效率的取舍中出现偏差的原因。任何以牺牲公正为代价来而换取效率的做法,都是与现代司法文明和法治理念相背离的。

3.案多人少的压力让不开庭成为现实需求。当前,我国早已步入“诉讼社会”*张文显:《现代性与后现代性之间的中国司法——诉讼社会的中国法院》,《现代法学》2014年第1期。,尤其随着立案登记制的全面落实,案件量更是呈井喷式增长,本就异常严峻的案多人少局面进一步加剧。面对日渐沉重的办案压力,二审法官极易做出不开庭的选择。第一,不开庭审理更为高效便捷。刑事二审审限相对较短,暂不考虑疑难复杂案件需提交审判委员会讨论的情形,仅仅是完成庭前准备、文书送达等必要步骤,就会很快“用尽”审限。相比动辄花费半天甚至一两天时间的开庭审理,不开庭审理可以省去诸多“不必要的麻烦”,因此广受青睐。第二,办案人员数量有限。以开庭方式审理刑事二审案件,依法“应当组成合议庭”。刑事二审法官数量相对有限,为组成合议庭,不得不经常去民庭、商庭或行政庭“搬救兵”,案件庭审及事后合议效果自然会大打折扣。第三,业绩考核标准的负面引导。当前,法官办案数量、结案周期等指标依然在各级法院的绩效考核体系中占有较大权重,部分地方法院对法官业绩的评价更是只论“个头不论个数”*田源:《案不患多而患不均——以D省A县法院为样本探寻审判工作量均衡化的实现路径》,《山东审判》2012年第3期。。基于此,法官容易从效益最大化的角度出发,选择“性价比”更高的不开庭方式来审理案件。

4.司法场域的约束让不开庭成为“最优选项”。皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的场域(field)理论指出:“既定的司法场域将对可能的行为范围和司法解决办法作出限制”*皮埃尔·布迪厄:《法律的力量——迈向司法场域的社会学》,强世功译,《北大法律评论》1999年第2卷,第2辑,第500页。。实践中,置身于特定司法环境中的刑事二审法官,其行为趋向极易在舆论、安全、改革等复合环境因素的共同作用下发生逆变。第一,社会舆论压力。信息化时代新媒体工具的全民普及,使得法官任何一点微小的举止不端、行为不当,都将被置于放大镜之下品评。不仅责任法官难辞其咎,涉事法院同样会深陷舆论漩涡饱受公众诘责。有鉴于此,部分对舆论媒体畏之如虎的法官,抱持“鸵鸟心态”,期望通过减少与当事人会面次数,来降低被舆论媒体关注和炒作的几率,甚至不惜以牺牲程序正义为代价。第二,执业安全压力。受区域经济社会发展不平衡现实国情的客观影响,局部地区法院的法官执业安全保障尚有待强化,尤其一线法官容易受到来自外界势力的侵害或威胁。2016年2月,北京昌平区人民法院马彩云法官遭枪击一案,更是给一线法官带来了巨大的心理负担。越来越多的刑事二审法官开始有意识地减少与当事人的接触几率,试图以“不正面接触”来避免“发生摩擦”或“遭人记恨”。有鉴于此,以不开庭方式审案自然成为最佳选项。第三,员额遴选压力。司法责任制改革关涉到被法官视为安身立命之本的审判资格,时刻牵动着入额遴选法官的敏感神经。面对改革大考,任何一点工作瑕疵都有可能被放大为遴选中的劣势,甚至直接左右最终的入额遴选结果。基于此,很多法官秉持“不求有功,但求无过”的保守思想,希望通过少办几件案件,少走几步诉讼程序,少发生几次与当事人之间的接触,避免因“临场犯错”而影响入额。

基于上述考量,在开庭与否的法定条款极富“弹性”的情况下,自然很少有法官主动去走“开庭”这根风险系数较高且并不易于出彩的“钢丝”。

四、刑事二审不开庭审理常态化问题的疏解思路

刑事二审不开庭审理常态化现象固有的长期性、复杂性,昭示了问题绝非是简单地由“不开庭”到“开庭”就能解决的。任何“头疼医头、脚疼医脚”式的措施都无异于扬汤止沸,惟有因循问题本源,施以一套系统化的解决方案方能破除沉疴。

1.认知纠偏,培塑对审理方式价值的理性辨识。“司法实践的理性过程不是排除法官偏好的过程,而是对法官偏好关系的塑造与坚守过程”*丰霏:《论法官的裁判选择》,《法律方法》2015年第3期。。纠正部分法官关于刑事二审审理方式适用领域认知上的偏差,对开庭价值效用的科学认知,是刑事二审审理方式正确适用的必备要素。建议从三个维度来展开:

其一,对价值位阶的理性排序。刑事二审程序的设立目的,即用以弥补罗尔斯话语体系中的“不完善的程序正义”*约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,北京:中国社会科学出版社,1988年,第86页。。诚然,以不开庭方式审理在人力、物力损耗以及时间效率上更具优势,但“在法律领域中,效率作为一种实用性价值,不仅不是唯一价值,而且在低于‘公正’价值的较低层面上”*卞建林:《中国司法制度基础理论研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2013年,第43页。。当处在不同位阶的法的价值发生冲突时,在先的价值理应优于在后的价值。

其二,对庭审价值的准确辨识。当前,“以审判为中心”诉讼制度改革正在强力推进。所谓“以审判为中心”,即“确认指控犯罪事实是否发生、被告人应否承担刑事责任应当由法官通过审判进行”*卞建林、谢澍:《“以审判为中心”视野下的诉讼关系》,《国家检察官学院学报》2016年第1期。。刑事二审不开庭审理常态化现象恰恰映射出这一理念在法官群体中的缺失。培植“以审判为中心”的司法理念,有助于扭转部分刑事二审法官“不重庭上重庭下”的错误认识,改变“只审卷宗不审人”*马贵翔、王秋荣:《关于刑事上诉审程序简化的思考》,《甘肃政法学院学报》2011年第2期。的司法现象。

其三,对开庭范围的理性认知。倘若对刑事二审案件全部开庭审理,在短期之内,无论是二审法官抑或是公诉人员都将面临难以承受之重。可以预见的后果有两个:一是审理期限的一延再延,部分案件久拖不判,审判效率被严重削弱;二是盲目追求办案效率,导致办案质量滑坡。无论何种后果,都将对司法的权威性和法院的公信力造成戕害。“一项符合经济效益要求的刑事程序必须确保司法资源的耗费降到最低程度,同时使最大量的刑事案件尽快得到处理”*陈瑞华:《刑事审判原理论》,北京:北京大学出版社,1997年,第44页。。以“全部开庭”为内容的休克疗法来治愈刑事二审审理方式顽疾,其代价是沉重的,也是司法机关和社会各界难以承受的。相比之下,对刑事二审案件开庭比例的逐步扩大无疑更为务实。

2.立法优化,规范刑事二审审理方式适用的相关法规。博登海默指出:“法院的司法判决是由法官的情绪、直觉的预感、偏见、脾气以及其他非理性因素决定的”*博登海默:《法理学——法律哲学与法律方法》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社,2010年,第150页。,一套科学完善的立法不仅能让司法行为有据可查、有法可依,更能将法官的自由裁量权限定在合法、合理的范围之内。

第一,建议对我国《刑事诉讼法》第二百二十三条第(一)款“可能影响定罪量刑”的具体适用做出明确规定。首先,明确判断主体。鉴于判断是否属于“可能影响定罪量刑”范围系刑事二审的审前程序,其判断主体宜与审判主体相一致,即合议庭。建议从立法上将判断主体限定为合议庭而非承办法官,以便在确保判断结果公正权威的同时兼顾效率。其次,建议对“可能影响定罪量刑”的情形逐项列举,使相关条文更具有可操作性。对具备“对第一审认定的事实、证据提出异议”情形,且符合“可能影响定罪量刑”具体情形的刑事二审案件,一律以开庭方式审理。

第二,建议在我国《刑事诉讼法》第二百二十三条及其司法解释第三百二十四条中“应当讯问被告人,听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见”之后补充规定:“对符合开庭审理条件的,应当开庭审理;对不符合开庭审理条件的,裁定驳回变更审理方式的申请,并做出充分解释”。以裁定形式驳回,既为解释说明创设了书面载体,又体现了司法的权威性及对当事人、其他诉讼参与人的应有尊重。

第三,待司法人员、资源等客观条件成熟后,建议我国《刑事诉讼法》新增一条,对二审不开庭审理的情形做出明确规定,列举出依法可以不开庭的“特别情况”。结合立法精神和司法实践,应包括如下情形:其一,一审适用简易程序审理的刑事二审案件,经二审合议庭审查认为事实清楚、证据充分的;其二,仅就法律适用或量刑提出上诉,对一审事实、证据认定无异议的;其三,符合我国《刑事诉讼法》第二百二十五条第三款“原判决事实不清楚或者证据不足的……也可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判”情形的。在此基础上明确规定,“除上述情况外,一律开庭审理”,彻底变以往刑事二审开庭的弹性操作为立法上的刚性规定。

3.分档赋值,设置审理方式适用的量化标准。建议通过对与审理方式适用密切相关的核心要素予以分档赋值,将法官或合议庭的裁量权规制于合理区间内,避免法官对审理方式选择权的专断。具体可设置如下要素:

第一,事实(Fact,简称F),即被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实提出异议的,按照一审案件事实清楚程度,划分为事实清楚、事实基本清楚、事实不清三个档次,分别对应F1、F2、F3。

第二,证据(Evidence,简称E)即被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的证据提出异议的,根据一审案件事实划分为证据确凿充分、证据基本确凿充分、证据不足等三个档次,分别对应E1、E2、E3。

第三,影响(influence简称I),即就第一审认定的事实、证据提出异议,对案件定罪量刑的影响程度,分为无影响、有一定影响和有较大影响三个档次,分别对应I1、I2、I3.

第四,关注(attention,简称A),即就案件的受关注程度,划分为社会关注度较低、具有一定社会关注度、具有较高社会关注度等三个档次,分别对应A1、A2、A3。

事实(F)、证据(E)、影响(I)、关注(A)等要素均可划分为三个不同档次。通常情况下,档次越高则以开庭方式审理的必要性则越大,即F3+E3+I3+A3情况出现时,最应以开庭方式审理。但也不能就此认定F1+E1+I1+A1的情况下就必然无开庭价值。出现此类情形时,还应考量其他因素(other,简称O)这一机动选项。其他因素即倘若出现原审违反法律规定的诉讼程序或审判人员有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的情形,即便某单一项目或综合项目的分值较低,同样应以开庭方式审理。

4.节点管控,优化刑事二审案件审理方式的适用流程。实践中,刑事二审案件审理方式的选用权,事实上由法官享有。这一权力的恣意滥用,直接导致了当前刑事二审案件不开庭常态化现象。有鉴于此,建议变法官对审理方式的个人决策为节点流程管控,进一步规范刑事二审审理方式的科学适用。

第一步,立案阶段初审。由立案部门在对刑事二审案件统一受案后,通过审查上诉材料和一审裁判文书,对审理方式的适用做出初步判断,并提出是否开庭审理的建议。对于部分经初步审查暂时难以判断或标准相对模糊的案件暂时归为开庭范畴,并将相关判断和建议移交给案件繁简分流评定小组。

第二步,评定小组复审。当前司法责任改革进程中,各级法院都普遍存在相当比例的资深法官因保留领导职务或年龄超限等因素被迫退出员额遴选。该批法官尽管未能入额,但其丰富的审判实践经验并不逊于员额法官。建议从中选取3-5名资深法官(以具备10年以上刑事审判经验为宜)组成案件审理方式评定小组,由分管刑事审判的院领导任组长,按照前述的事实(F)、证据(E)、影响(I)、关注(A)等要素档次标准,对立案庭移交的案件进行逐案复审。重点排查立案阶段开庭与否的标准划分是否得当,以及所作出的审理方式建议是否合理,相关分类结果移交给相应刑事业务庭室。

第三步,业务庭室分案。建议由相对固定的刑事审判庭室领导在对案件繁简、难易以及是否开庭等因素作综合考量的基础上,对不同案件进行具体分配。在实现案件繁简分流的同时,确保庭室内部法官案件工作量的相对均衡。

第四步,庭前会议沟通。庭前会议制度“将秘密、单方的行为‘摆到桌面上来’,并纳入控辩直接对抗的框架之中, 彰显了程序的公正”*汪建成:《刑事审判程序的重大变革及其展开》,《法学家》2012年第3期。。尽管刑诉法及其司法解释关于庭前会议的规定针对的是刑事一审,但有学者提出“从理论上来说,二审程序参照第一审程序进行,如果二审案件符合庭前会议的适用范围,也应组织召开庭前会议”*闵春雷、贾志强:《刑事庭前会议制度探析》,《中国刑事杂志》2013年第3期。。一些地方法院也相继出台了鼓励在刑事二审过程中适用庭前会议制度的规范性文件,取得了良好适用效果*如上海市第一中级人民法院与上海市人民检察院第一分院共同制定《关于庭前会议的实施办法(试行)》,为庭前会议的开展提供了一套规范细致的操作指引。参见潘静波:《上海一中院规范庭前会议操作流程》,《人民法院报》2014年4月16日,第4版。浙江省宁波市中级人民法院出台《关于刑事案件庭前会议的若干规定(试行)》,第十六条明确规定该市两级法院第二审刑事案件适用庭前会议制度。http://www.lawtime.cn/article/lll29051122910206oo378725,访问时间:2017年3月3日。,并得到了部分检察机关办案人员的认同*赵鹏:《庭前会议可以协调刑事二审检辩关系》,《检察日报》2013年3月6日,第3版。天津市人民检察院第二分院通过规范二审环节庭前会议流程,大大提升庭前会议效率;王婷婷:《天津市人民检察院第二分院制定有力措施规范二审环节庭前会议的流程》,http://www.022net.com/2013/8-16/482564262914420.html,访问时间:2017年3月5日。。建议对符合庭前会议适用标准的刑事二审案件,参照一审组织控辩双方参与庭前会议,并将案件审理方式的适用纳入会议议题。对不开庭的理由及不采纳上诉人或辩护人意见的原因做出解释,让当事人及其他诉讼参与人“开庭开的清楚,闭庭闭的明白”。

[责任编辑:李春明]

An Analysis of the Normalization of No-hearing in the Criminal Second Instance:Taking the Intermediate People’s Court of City Z as a Sample

TIAN Yuan

(The Center of Cooperative Innovation for Judicial Civilization,China University of Political Science and Law, Beijing 100088, P.R.China)

Appealed cases in which the defendant or the private prosecutor and his legal representative dissents from the facts and evidence determined in the first instance, which may affect the conviction and punishment of the crime, usually cannot get an open court session. This phenomenon is raised by the narrow legal provisions, the cognitive bias of the judges, the pressure of huge number of cases, the constraints in judicial fields, and so on. This paper recommends several measures to promote the way of conducting those trials, such as cultivating judges’ cognition on the applicable value of the way to conduct a trial, repairing the vague regulations in law, setting quantifiable standard of the way to conduct a trial, optimizing the trial procedures, so as to achieve the standardization of the trial methods in the criminal second instance.

The normalization of no-hearing in the criminal second instance; Trial method application; Analysis of the phenomenon; Way of solving problem

2017-03-12

中国法理学研究会青年专项课题“刑事被害人及其近亲属的人权司法保障问题研究”(2015@FL002);山东省法学会专项课题“诉讼风险和纠纷解决机制研究”(C3)。

田源,中国政法大学“2011计划”司法文明协同创新中心诉讼法学专业博士研究生(北京100088; tougao1111@126.com)。