合理运用监视居住:从错案的发回重审反思审前羁押(1979-2014)

2017-08-23熊谋林王馨兰

熊谋林 王馨兰 陈 强

合理运用监视居住:从错案的发回重审反思审前羁押(1979-2014)

熊谋林 王馨兰 陈 强

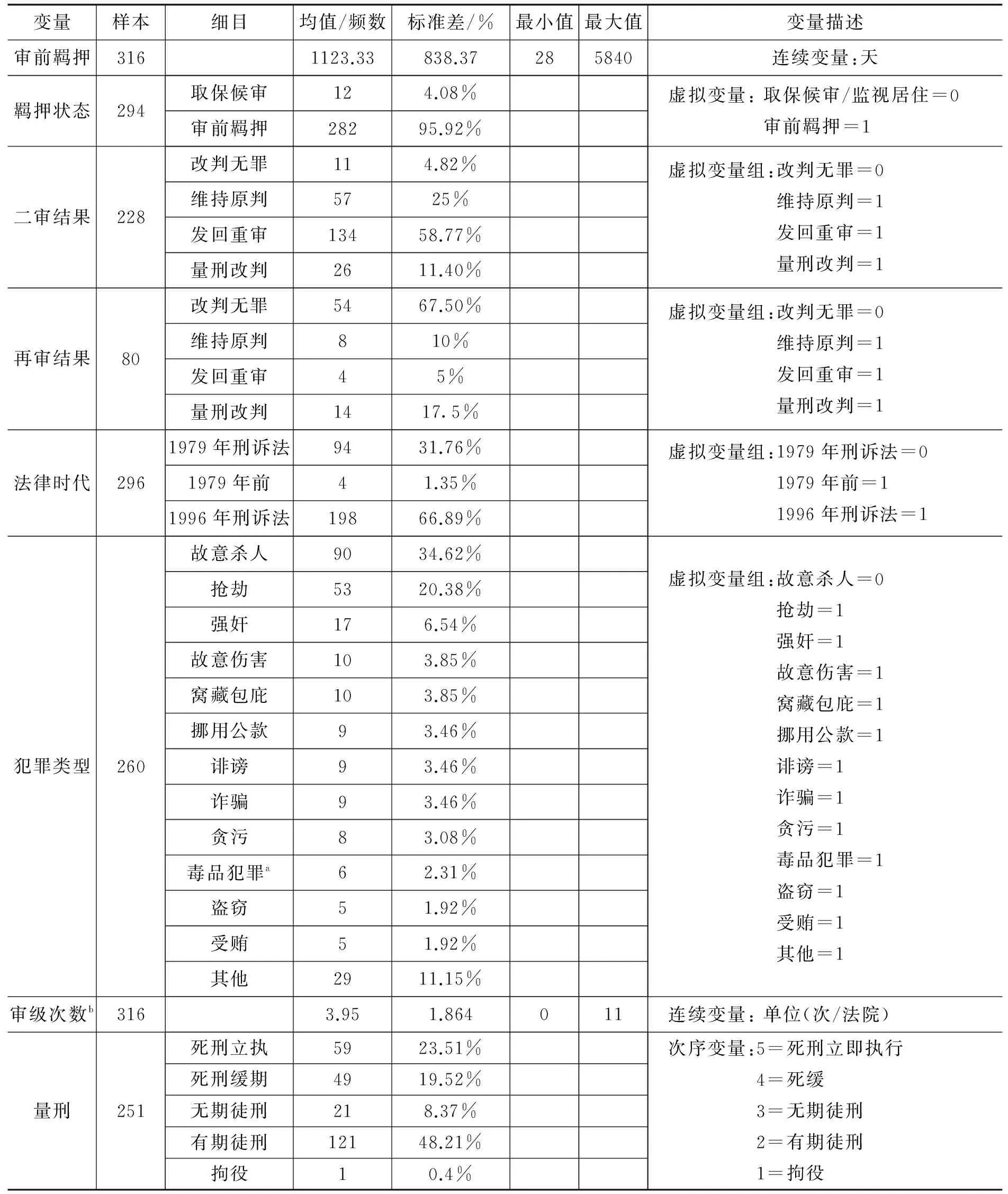

如何缓解司法失范所带来的损害,这是当前刑事司法研究的热点和难点。我们统计了近年来披露的316件错案,试图为评估刑诉法的改革背景及未来方向提供依据。我们发现,审前羁押是关系无辜者权利的重要问题,但实际执行中存在如下问题:羁押期限较长,平均羁押1123天,羁押率95.9%;二审基本不纠错,案均4次审级,58.8%被发回重审;再审是纠错的有效途径,但发回重审显著延长羁押871天。1996年刑诉法在控制羁押期限上取得成效,2012年刑诉法虽规定事实存疑案只能发回重审一次,但无辜者仍可能被羁押3年以上。按刑诉法第72条之规定,对发回重审的疑错案可运用监视居住,司法解释可配套相应规定保障其实施效果。

无辜者; 冤假错案; 审前羁押; 发回重审; 监视居住

引言:新刑诉法下的旧问题

冤假错案是近年来备受关注的社会热点,而错案基本会涉及如何救济和纠错等问题。救济的核心是刑事司法如何及时释放无辜者,以及尽量为无辜者减损。纠错的实质是,在二审、再审、死刑复核程序中,上级法院如何回应下级法院基于“事实不清、证据不足”所做的错误裁判。浏览最近出现的多个错案可以发现,发回重审已成为阻碍权利救济的重要环节①资深记者李恩树在2011年毫不客气地指出:“发回重审制度带来的‘诉讼怪圈’涉及全国各地……经常陷入上下级法院间反复发回重审、反复一审的‘踢皮球’局面。于是,案件审而不决,嫌疑人被长期羁押而无从获得权利救济”。李恩树、郑小琼:《被滥用的发回重审程序》,《政府法制》2011年第7期。。多年来,中国学者一直呼吁对事实存疑案件应直接改判无罪。然而,刑事程序“形式化”、程序倒流“常态化”、庭审“虚置化”等现象至今仍无较大改观,无罪判决比想像中更难②汪海燕:《论刑事庭审实质化》,《中国社会科学》2015年第2期;汪海燕:《论刑事程序倒流》,《法学研究》2008年第5期。。尽管2012年刑诉法将存疑案件的发回重审限定为一次,试图通过限制重审次数而迫使上级法院在再次上诉后改判无罪。然而,这不仅没从根本上鼓励对“事实不清、证据不足”案件作无罪裁判,更没有在无罪推定原则下解决无辜者的审前羁押问题③“审前羁押”表示犯罪嫌疑人未经有效裁判而被羁押,但也有学者用未决羁押、持续性羁押、预防性羁押,或刑事羁押、羁押等术语。本文与多数学者的立场一致,参考英文“pretrial”后用“审前羁押”。。我们不禁要问,基于全面审查的二审环节,是什么原因导致发回重审和程序性羁押成为疑难案件的主要处理方式。

在有效纠错和程序救济方面,先前的研究主要提供了两个方案。第一个是超前方案,“一刀切”强令上级法院改判无罪,并废除存疑发回重审制度④张玉录:《建议取消发回重审制度》,《山东审判》1999年第2期;史立梅、刘林呐:《我国刑事二审发回重审制度的反思与重构》,《国家检察官学院学报》2004年第3期。。这个方案贯彻了“无罪推定”原则,但问题是在

当前,实务界人士对过早确认无罪明显缺乏安全感。第二个是保守方案,在发回重审制度内进行改良,如推行取保候审*陈瑞华:《程序性制裁制度研究》,《中外法学》2003年第4期;陈卫东、李奋飞:《刑事二审“发回重审”制度之重构》,《法学研究》2004年第1期。。这个方案虽在法律程序上未直接确认无罪,但取保在事实上却及时地给予无辜者自由。多年的刑事立法和司法实践反映出,保守方案基本是恰当的。本文认为保守方案更可行,但思路与先前的取保策略不同,而是建议在现有框架下适用监视居住。

据此,本文分四个部分围绕上述问题予以阐述。第一部分,基于近来学界关于发回重审制度的理论探讨,对发回重审相关的法律、政策进行历史性考察,解读其存在的原因及改良根基。第二部分,主要展示316件冤假错案的统计结果,围绕二审、再审裁判对审前羁押的影响,对相关因素进行多元回归分析。第三部分,论证“事实存疑”案件中推行审前释放的必要性,在法律、司法解释支持下对疑错无辜者合理运用监视居住方式。第四部分,总结全文,简要阐明本文的可行性,并提出未来需关注的问题。

一、回顾发回重审制度

发回重审作为四大程序倒流问题之一,学术界基本对此持否定态度。研究指出,发回重审违反二审终审原则,是“公文旅行”或流水线作业的表现,违背无罪推定原则,容易导致循环审判和效率低下*皇甫长城:《对刑事二审“事实不清、证据不足”发回重审的反思——从河北承德四农民被反复重审案件谈起》,《人民检察》2004年第12期;王裴弘:《质疑“发回重审”》,《人大研究》2001年第6期;陈瑞华:《程序性制裁制度研究》,《中外法学》2003年第4期;史立梅、刘林呐:《我国刑事二审发回重审制度的反思与重构》,《国家检察官学院学报》2004年第3期。。实务界早期对发回重审持肯定态度,但近几年持否定态度的文献日益增多。肯定观点认为,应当对未经查实或相互矛盾的证据发回重审*谢萍:《二审刑事案件改判、发回重审的原则和标准》,《人民司法》2002年第5期。。否定观点认为,发回重审标准不明且缺乏稳定性,导致循环审判*张玉录:《建议取消发回重审制度》,《山东审判》1999年第2期;周永军:《重新审视发回重审制度》,《律师世界》2002年第11期;王建宏:《透视发回重审与改判率——以社会主义司法制度的公正价值为视角》,《法律适用》2009年第2期;沈霞:《对我国刑事二审发回重审制度执行困境与架构重塑之思考——以某市中级人民法院刑事二审案件为例》,《法律适用》2013年第10期。。据此,诸多改良意见可归纳为:可以保留发回重审,鼓励指令其他法院审理*陈光中、郑未媚:《论我国刑事审判监督程序之改革》,《中国法学》2005年第2期。,发回重审以一次为限*陈卫东、李奋飞:《刑事二审“发回重审”制度之重构》,《法学研究》2004年第1期;姜保忠:《刑事发回重审制度的问题与完善》,《法治研究》2010年第11期。,取消事实存疑的发回重审,限制在程序违法事由*陈卫东、李奋飞:《刑事二审“发回重审”制度之重构》,《法学研究》2004年第1期;周永军:《重新审视发回重审制度》,《律师世界》2002年第11期;王超:《刑事二审发回重审制度的功能异化:从救济到惩罚》,《政治与法律》2011年第11期;李长城:《发回重审与程序滥用》,《山东警察学院学报》2013年第1期。,对发回重审案件应取保候审*陈瑞华:《程序性制裁制度研究》,《中外法学》2003年第4期;陈卫东、李奋飞:《刑事二审“发回重审”制度之重构》,《法学研究》2004年第1期。。发回重审的不足和诸多意见已获重视,新刑诉法采纳了部分意见,如发回重审的次数限制。但其他意见和方案还未采纳,因此有必要重新认识与发回重审有关的制度。

资料收集发现,发回重审制度是最高人民法院在20世纪50年代中期,根据苏联模式和实践经验总结出的方案。1954年公布的《人民法院组织法》只规定了上诉、抗诉及审级,但没有对裁判方式做具体规定。在相关程序缺失和向苏联学习的背景下,最高人民法院于1956年在《各级人民法院刑事案件审判程序总结》中指出:“如果原审认定事实无错误,证据充分,在程序上合法,而论罪科刑不妥当,认为是把无罪当作有罪、把轻罪当作重罪,或者按照政策、法律、法令原判处刑罚过重的,应当用判决改判全部或者一部。……如果认为原审认定事实有疑问,证据不充分,需要发回原审人民法院更审的,应当用裁定撤销原判,发回更审”。按此逻辑,如果事实清楚,不管是有罪还是无罪,均应由二审法院改判。只有在有罪和无罪事实不清楚情况下,才发回重审。然而,1979年刑事诉讼法稍作变通,没有再提事实清楚、无罪判有罪的情况下由上级法院直接改判为无罪。而是由第163条规定:“二审法院认为原判事实认定不清或证据不充分的案件,可以查清后改判,也可以发回重审”。自此,发回重审制度的基本框架明确地固定下来,并一直延续至今。

通过梳理早期的资料,文献指出了最高人民法院设置重审制度的背景。1955年以前,上级法院对上诉案件基本不发回重审,而是像一审一样外出走访、调查案情,并在查清案件事实基础上改判。这造成中院基本是代一审法院行使审判之责,使一审产生依赖心理,最终造成二审效率低下。后来,为了提高审判效率,最高人民法院和司法部在1955年底开展区分上诉审和一审职能的司法改革,建立撤销原判发回重审制度*贺战军:《如何划清上诉审和一审的职能》,《法学研究》1956年第2期。。效率至上或许是今日坚持保留发回重审制度的重要理由,但这偏离了制度创设初衷。

在审理期限问题上,发回重审重新计算审限可追溯至20世纪80年代。1984年全国人大常委会通过的《关于刑事案件办案期限的补充规定》第8条规定:“第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件,原审人民法院从收到发回案件之日起,重新计算审理期限”。随后,1996年《刑事诉讼法》第194条对此进行立法并沿用至今。然而,发回重审和重新计算审限在审押并存的情况下,无形中延长了对无辜者的羁押期限。

关于“事实不清、证据不足”案件的二审判决和发回重审的次数问题,显示出最高司法机关自身的不确定性。“两高”和公安部于2003年公布的《关于严格执行刑事诉讼法,切实纠防超期羁押的通知》规定:“第二审人民法院经过审理,对于事实不清或者证据不足的案件,只能一次裁定撤销原判、发回原审人民法院重新审判”。紧接着,最高人民法院在《关于推行十项制度切实防止产生新的超期羁押的通知》中稍作变更:“第二审人民法院经过审理,对于原判决事实不清或者证据不足的案件,只能裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判一次,严格禁止多次发回重审”。“只能裁定撤销原判”而不是鼓励改判无罪,便为法院发回重审提供了依据。2010年最高人民法院公布的《关于规范上下级人民法院审判业务关系的若干意见》,试图放松对重审次数的限制,规定“原则上只能发回重审一次”。言外之意,二审对“判决事实不清、证据不足”发回重审的次数也可例外。这是2003年到2012年间,发回重审滥用的一个重要原因,2012年刑诉法第225条废止了这个“原则”规定。

2015年公布的《关于全面深化人民法院改革的意见》,意图为冤假错案建立及时纠正机制,如限定发回重审和指令再审的条件和次数。然而,与本文相关的两个问题还需进一步改革:一方面,虽然表明控制发回重审的次数,但对于“事实不清、证据不足”的案件,没有明示如何控制发回重审的理由。任何一个错案的发生,与刑事诉讼程序的违反必然相关。因此,有些法官完全可以“违反法定程序”为理由发回重审,绕开次数的限制*李华武、陈家傲:《设立审查程序:破解刑事二审发回重审难题新路径》,《广东行政学院学报》2015年第1期。。另一方面,完善强制措施的司法监督,但是如何控制审前羁押只字未提。这说明,继续研究发回重审和审前羁押实有必要。

二、研究资料、方法与发现

本部分先由几个熟知的错案说明审前羁押和发回重审的常态性,进而推广到研究中所采集的数据资料。在内容上,先借助于各种描述统计和参数分析,解释错案中审前羁押的现状及影响因子。然后,借助于均值列联表,表达二审和再审中的羁押天数及审级次数。

(一)案例初读

我们按不同刑事诉讼法时代分别选择1个案例予以说明,可以发现滥用发回重审和长期羁押在过去几十年没有改变。除陈国清案目前还没被确认为错案外,其他两案都已确认。

案例1:陈国清案,于1996年被承德中院判死刑。截止到2004年改判死缓,该案审级达8次*本文中的术语“审级次数”,目的在于描述案件在法律程序内经历不同级别法院的次数总和,而不是案件总共开庭审理的次数。案件在每个法院可能被多次开庭审理,但在审级上只看作一次。例如,案件在一审被判有罪,二审改判无罪,审级为2次。如果一审被判有罪,二审发回重审,一审法院改判无罪,那么审级为3次。以此类推,死刑案件还包含复核程序,再审案也包含再审程序。,4次判死刑,3次发回重审。陈国清被羁押9年5个月零23天,共计3383天。本案号称是推动只能发回重审一次的重要案例。

案例2:郭新才案,于1997年被聊城中院判死刑。该案历经6次审级,2次死刑和2次发回重审。至无罪判决时,“狱神”郭新才共被羁押4年9个月零3天,共计1713天。

案例3:念斌案,历经9次审级,4次判死刑,3次发回重审。2014年念斌被浙江高院无罪释放时,共被羁押8年零15天,共计2895天。

观察上述三个案例,可以发现如下几个问题:(1)发回重审制度并没有帮助查清事实,无辜者也无什么犯罪事实可查。原审法院多次判死刑,上级法院多次发回重审。(2)权利救济道路坎坷,被告人多次上诉,经历死刑立即执行、死缓、无期、有期、无罪的崎岖路径。(3)被告人在诉讼进程中一直处于羁押状态。从初次羁押到最后一次判决,最长羁押9年半,最短4年9个月。催人思考的是,上述案例是偶然还是必然。如果是偶然,那么这些案例必然不具有代表性。然而,上述各时代的案例并非个案,已知羁押更长的错案不胜枚举,如死刑保证书案李怀亮被羁押12年。

(二)样本与描述

本文主题是考察司法实践中的错案羁押问题,因此项目组穷尽一切途径收集截至2014年公开报道的错案。在资料来源上,研究团队查阅并收集了涉及错案的新闻报道、学术文章,并采用编码方式对案例进行整理。在内容上,对是否羁押,判决生效以前的审前羁押天数、上诉结果,再审结果,罪名类型、审级次数和判决结果等作了统计。由于缺乏正式判决书,案例很零散且信息不全,整理工作异常困难。数据结构上,案例信息缺损较多,这造成不同分析方法的案件总量有差异。

尽管有不少缺陷,但依然可以发现一定规律。主要表现为,审前羁押和较长羁押期限是常态,发回重审是主要裁判方式,平均经历4次审级,二审对纠错基本不起作用。如表1的描述统计显示,316个冤假错案平均羁押1123.33天,最短的是因写诗而获诽谤罪的秦中飞被羁押28天*马长山:《公共议题下的权力“抵抗”逻辑——“彭水诗案”中舆论监督与公权力之间的博弈分析》,《法律科学》2014年第1期。,最长的是塔河命案(可能的错案)受害人韩建勋被羁押5840天(16年)。只有4.08%的无辜者被取保候审,剩余95.92%案件均被羁押于看守所。228例被统计的上诉裁判结果中,只有4.82%被改判无罪,58.77%的案件被发回重审,共有95.18%的错案在二审没有得到纠正。被统计的80件再审案件中,67.5%直接被改判无罪,维持原判、发回重审、量刑改判分别占10%、5%、17.5%。从不同时代来看,94件为1979年刑诉法适用时期,198件案件发生在1996年刑诉法修改以后。在已经核实的260个罪名类型中,故意杀人、抢劫、强奸、故意伤害是排名前四的案件,分别占34.62%、20.38%、6.54%,3.85%*中国与国外的错案罪名具有相似性,主要集中在暴力犯罪和性犯罪。参见熊谋林、廉怡然、杨文强:《全球刑事无罪错案的实证研究(1900-2012)》,《法制与社会发展》2014年第2期。。在审级次数方面,平均每案要经历3.95个独立审级,也即要经历一审、二审、发回重审、再次二审四个程序。251件被统计的判刑来看,43.03%的受害人被判处死刑,无期徒刑、有期徒刑分别占8.37%、48.21%。

表1观察变量的描述统计

注:a走私、贩卖、运输、制造毒品罪;b各法院在相应程序内的独立审判算一次审级。

(三)分析与发现

本文主题是考察诉讼程序、裁判结果对审前羁押期限的影响,因此根据各变量特性作研究设计。研究将审前羁押的天数设置为因变量,将二审和再审的审理结果作为自变量,并且将羁押与否(是否有取保候审)、法律时代(不同诉讼法时代)、犯罪类型、审级次数、量刑等影响羁押期限的相关因素作为控制变量。在分析方法上,本文使用最小二乘法线性回归(Ordinary Linear Regression)获取回归系数(Coef.)和标准回归系数(Beta)。考虑到离异值对模型有效性的影响,研究还采用稳健回归方法获取回归系数(Rb_Coef.),以确保分析结果尽量准确。在模型安排上(见表2),模型一不考虑案件的再审情况,对所有212个上诉案件的羁押期限的影响因子予以分析。模型二中,对67个涉及再审程序的案件进行分析,以检测二审、再审判决或裁定结果对羁押期限的影响。

表2刑事错案审前羁押及影响因子OLS(Robust)分析模型

注:a指走私、贩卖、运输、制造毒品罪;b指计数方法,(x)表示负数;c指多重共线导致删除。

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1。

第一,模型一显示,较长羁押期限不因二审裁决结果有差异,这可从两方面解释。一方面,一审中普遍涉及补充侦查,二审裁决的程序也较烦琐(如协调和请示),这造成被告人在二审裁决以前的羁押期限均较长。另一方面,二审程序中被告人普遍涉及多次循环审理,不管是改判无罪、维持原判、发回重审,或是量刑调整均有较长周期。从观念上看,如果二审法院能够改判无罪,将缩短被羁押的期限。但是,这些错案可能存在超期羁押、按审限顶格裁案,这就使无辜者的羁押期限基本没什么差异。

第二,模型二显示,从再审案件来看,维持原判、发回重审均显著增加审前羁押期限。与改判无罪相比,再审维持原判或者发回重审将显著地使羁押期限更长。发回重审的回归系数(Coef.=776.52,p=0.05)以及稳健回归系数(Rb_Coef.=871.25,p=0.000)均表明,再审裁定发回重审,比改判无罪多羁押871.25天(p=0.000)。这组数据也从反面说明,真正发挥纠错作用的程序是再审*当然,这并不当然代表再审程序就有效,因为再审开庭前还有立案审查程序。文中再审有效的一个重要原因是再审申请最终获得立案,这实际上已表示案件可能存在错误。司法实践中有大量的再审申请被驳回,本数据库中的不少错案也曾经多次不立案。因此,如何评价再审程序还需继续研究。。如描述统计(表1)所示,三分之二的案件在再审中被改判无罪,但主要是非死刑案。

第三,控制变量显示,法律时代、犯罪类型、量刑结果对被告人的审前羁押期限具有重要影响。就法律时代来看,两个模型均显示,1996年修改后的刑诉法对减少无辜者的羁押期限作用非常明显,比1979年刑诉法显著减少296.34天。就犯罪类型来看,故意杀人罪的审前羁押期限比抢劫、强奸、诽谤、诈骗、盗窃罪长。这说明,审前羁押的期限与犯罪的严重性有关,表现在罪名和量刑结果上。涉及命案的错罪案件更不容易被尽早释放,这与死者家属、公检法压力和“命案必破”的理念有关*熊谋林:《从证据收集看审前羁押——基于A市的实证研究》,《华东政法大学学报》2016年第2期。。毒品犯罪的羁押期限更长,这也与严打毒品犯罪有关。甚至因“破案有功”心切而故意制造犯罪陷阱,这造成洗冤阻力更大,如宋庆芳案。贪污贿赂等白领犯罪的羁押期限甚至比故意杀人罪更长。例如,石家庄师学军、李玉卉贪污案,一次抓捕20余人,历时6年才洗冤。就量刑结果来看,刑罚越重审前羁押越长,这与量刑逐级递减有关。随着一审、二审、再审的程序循环,被告人经历死刑立即执行(2次以上也不少)、死缓、无期徒刑、有期徒刑、无罪。甚至,在贵阳小河黎万洪案件中,为了避开高院的复核监督,直接将案件下放到区级检察院作有期徒刑指控*李长城:《发回重审与程序滥用》,《山东警察学院学报》2013年第1期。。审级次数对羁押期限的影响不很明显,这可能由于不同案件的情况不一致,或者被裁判结果所解读。例如,韩建勋案只有一份判决书,但却被羁押了16年。

(四)简单再现

上述模型分析过于复杂,本节以简单的均值列联表予以解释,表3基本印证了表2的分析结果。有上诉的237个案件中,平均审前羁押时间是1094.96天,平均审级为4.20次;在具体的裁判项目中(9个案件无法核实二审裁判结果),改判无罪的羁押时间最长,其次是发回重审,平均羁押1087.84天,平均的审级次数也以4.76次位居首位。在含有再审信息的94个样本中(14个无法核实裁判结果),发回重审所引发的审前羁押时间也比改判无罪更长,高达1054.08天,审理次数也比其他裁判多,这再次印证了分析模型的有效性。审前羁押期限的比较显示,二审比再审的羁押时间更长,这可能和常识有冲突。解释很简单,那些采用再审的案件,可能是一些可由本地法院裁判后生效的非死刑案件。而相反,那些一直处于二审程序的案件,因不核准死刑而循环审理并导致裁判未生效。但无论怎样,类似的诉讼程序却并没有缓解无辜者的羁押现状。

本部分意在说明发回重审在刑事二审(58.77%)中扮演了重要角色。而无辜者在审判过程中,却没有获得相应的程序救济。按照本文揭示出的错案羁押期限和审级次数,4次(3.95或4.20)审级基本就是二审法院一次发回重审后的结果。即,一次原审(第1次),上诉后引出二审(第2次),二审后再发回重审(第3次),再上诉至二审(第4次)。现代刑事诉讼之所以被认为是文明的,不仅因实体上的有罪惩罚而获得民心,还须有阳光正义的刑事程序。因此,在保障定罪和惩罚准确的情况下,既不影响查清事实,又不致无辜者遭受损害,这才是可接受的刑事诉讼程序。

表3审前羁押与审级次数(均值)

注:案例信息缺失导致裁判总项目N与具体项目N不吻合。

显然,原审法院不可能轻易承认错案。以“事实不清、证据不足”只能发回重审一次虽方便了法院,但对无辜者没有益处。因为发回重审一次以后,必然还会有原审法院裁判和二审法院审理,每个程序中平均耗费260天(1094.96/4.20)。换句话说,任何一次不必要的发回重审将羁押延长近1年半(520天)。更值得注意的是,现行刑诉法没有限制违反程序的发回重审,二审法院依然有可能滥用发回重审。这意味着,无辜者还会被羁押超过3年或者更长。一个比刑罚还长的羁押不能不说代价太高,这肯定不是现行刑诉法改革的初衷。

三、讨论与政策建议:明示监视居住

将冤假错案的事实基础与发回重审相联系,就必然思考羁押所产生程序正义和实体正义问题。第一,发回重审是否可能查清事实。从数据库来看,凡事实不清、证据不足的错案,原审法院在检察院退回公安机关补充侦查后没查清,法院退回检察院补充侦查等程序也没查清,上级法院通过发回重审依然没查清。与此相反,在漫长的诉讼程序中,因发回重审而出现的滥用程序制裁措施,使程序羁押成为处罚的替代措施*有学者直接将羁押定义为“以押代罚”。参见Yi Yanyou. Arrest as punishment:The abuse of arrest in the People’s Republic of China. Punishment & Society, 2008, 10(1): 9-24.。第二,发回重审是否加重以押代罚问题。在目前的诉讼机制之下,发回重审意味着重新计算审限,持续羁押或者变相超期羁押问题就更加严重。第三,发回重审之程序目的是什么。根据制度渊源的考察,中华人民共和国成立初期设立发回重审制度本为减少中级人民法院的负担,而由原审法院直接查清改判。但事实上,当前滥用发回重审后引发的重新上诉、再审救济程序,反而增加了上级法院的负担。第四,发回重审是否违背刑诉基本原则。发回重审意味着无辜者在原审法院已遭受实体性审判,而且是在证据不足情况下所做的裁判。进而,在长期羁押后再次遭受不利于己的裁判,这明显违背禁止双重危险、无罪推定、疑罪从无等一系列基本原则。

前文的分析说明,现行刑诉法不能控制错案中的审前羁押,这为下一步改革方案提供了参考。当然,学术努力仅是提供意见,最终是否采纳,以及采纳何种方案,还取决于立法者的态度和相应的立法规划。

(一)中长期规划

尽管冤案要等到宣告无罪之时,才被确信是司法失范引发的“灾难性事故”。但在宣告无罪之前,原审法院和上级法院肯定或多或少知其法律或证据上的无罪事实*徐浩案就非常典型,法院和政法委当年都表示有罪证据严重不足,但就是因为徐浩本人不认罪而不放人。刘虎:《几年前就曾想过放徐浩出来》,《新快报》2012年3月20日,第T04版。。如果制度畅通,没有其他法外因素干扰,上下级法院就可以很顺畅的改判无罪;反之,法院就会以各种理由将无辜者的有罪判决“死拖”至最后一刻*熊谋林:《两种刑事司法错误的危害相当性:基于中国综合社会调查的考察》,《中外法学》2016年第1期。。因此,在可能的冤假错案面前,中国刑事司法应当为错罪案件提供灵活的救济路径,从实体和程序两方面双管齐下。

如文献回顾所示,学界已提出了两个关键性的重构方案:由上级法院改判无罪,废除发回重审制度;对发回重审案件采取取保候审措施,从程序上实现救济。必须肯定,这两种方案对于积重难返的审前羁押来说都非常好。但是,目前这两个措施都没有获得司法实践支持,或许因其固有缺陷。因此,有必要重新评估改革和诉讼制度设计,如下几点需要考虑:

首先,上级法院改判无罪,这是从根本上贯彻无罪推定的最佳措施。跳出1956年设置的重审制度,让二审、再审法院对存疑案件直接改判,当然是最好不过。这无疑将使中国处于世界前列,甚至比英美法系还先进,这也是所有刑事法研究者梦寐以求的局面。笔者将此定位为一个长远方案。

其次,在不破坏原有体系之基础上,在诉讼程序内部尽早释放被告人比较可行。这个方案是当务之急,可以称为暂时方案。发回重审制度已经在中国存在60年,且在世界各大国均有*陈卫东、李奋飞:《刑事二审“发回重审”制度之重构》,《法学研究》2004年第1期。。因此,对于中国立法者来说,废除发回重审将是一个不小的挑战。更何况,法律修改需要数十年的理论呼吁才会变成条文,肯定不可能等到立法成型时才去拯救无辜者。

再次,冤假错案的核心问题是对自由和生命权利的救济。与是否发回重审相比,羁押才是与无辜者直接相关的问题。如果不解决羁押问题,无论立法怎么设计,都有可能重蹈覆辙。就错案的当前现状来看,二审法院对改判无罪还有观念障碍,11个改判无罪的案例比发回重审、维持原判的羁押期限更长。由此可见,及时释放比纠结于发回重审更重要。

(二)最优方案

从现实角度看,现行刑诉法为审前释放提供了支持,如变更强制措施、羁押必要性审查等。这不仅是现行刑诉法框架内的选择,且也是各方均可接受的方案。其主要理由是:

第一,基于刑事诉讼法的定罪标准,影响发回重审的可能主要是无罪事实*符韶敏、周业夏:《海南中院2002年刑事二审改判和发回重审案件的调查与分析》,《特区论坛》2003年第76期;王建宏:《透视发回重审与改判率——以社会主义司法制度的公正价值为视角》,《法律适用》2009年第2期。。中国从1996年刑诉法修改以来,逮捕、侦查终结、公诉、定罪的标准实际上都是“事实清楚,证据确实、充分”,尽管法条文字上表述有差异*学者们在论证其标准时,基本采用了与裁判标准相同的表述“案件事实清楚,证据确实、充分”。孙长永:《提起公诉的证据标准及其司法审查比较研究》,《中国法学》2001年第4期;孙谦:《论逮捕的证明要求》,《人民检察》2000年第5期;朱孝清:《关于逮捕的几个问题》,《法学研究》1998年第2期。。案件经过公安侦查、检察官公诉、一审法院等多个环节认定为“事实清楚”,而发回重审的基础“事实不清”又说明其认定有问题。要再让这些司法机构查清事实谈何容易,因为有罪事实本来就子虚乌有,或者因为司法人员渎职栽赃所为。事实上,二审或再审法院自己发现有罪事实也并非易事。

第二,刑事诉讼充满风险,诉讼不利后果不应由被告人一人承担。刑事诉讼是检察院和公民在“打官司”,责任风险也应当由造成追诉不能的一方承担。之所以被告人的有罪事实不清楚,其责任和风险均来自于公诉方的举证不能。从无辜者立场来看,被告人没有义务为司法人员的错误或失误买单。对重审案件中的被告人予以审前释放,并不意味着其不继续参加诉讼,这仅是基于现有证据而采取的最低限度救济要求。如果将来发现有力证据,再继续追诉便是。

第三,不羁押是双赢结局。存疑错案中,持续羁押将使被告人的权利遭受更大司法侵害,增加被告人讼累。采取措施尽早释放潜在无辜者,不仅可以将被告人的权利损害降低到最低限度,而且还有可能减少巨额国家赔偿金。对潜在无辜者、司法机关来说,这是一件双赢的事情,为什么不接受呢?

第四,与罪犯相比,无辜者更应当享有程序权利。研究显示,当前的逮捕率逐年下降,至少有1/4的罪犯被审前释放*陈永生:《逮捕的中国问题与制度应对——以2012年刑事诉讼法对逮捕制度的修改为中心》,《政法论坛》2013年第4期。。如前述,涉及事实存疑的案件发回重审,很有可能是无罪案件。既然已查明的真正罪犯有取保候审或监视居住的机会,潜在的无辜者更享有不被羁押的权利。

第五,审前释放以后,对于原审法院查清案件事实并没有什么影响。由于距离案件发生的时间周期较长,各种物证和凶器现场均难以恢复,能够查清的可能性非常小。如果是鉴定结论等补充证据,上级法院比较容易获取,发回重审也就没有适用余地。问题是,司法机关在发回重审后获取的也主要是言辞证据,或压根就没有什么新证据*例如,黑龙江塔河韩建勋杀妻案,从1988年以来补充侦查8次,于2013年开庭时双方并没有提交新证据,争论的焦点仍是该案26年来一直就存在并未得到合理解释的疑点。南庄:《塔河命案26年未决,原因何在?》,《民主与法制》2014年第20期。。这些取证具有随意性,不管司法机关何时何种方式取证均有可能。对审前释放的最大担忧,可能是被告人逃跑或串供。然而,逃跑案例较少,且妨碍司法罪完全可以控制串供、毁灭证据等行为*熊谋林:《从证据收集看审前羁押——基于A市的实证研究》,《华东政法大学学报》2016年第2期;马静华:《公安机关适用指定监视居住措施的实证分析——以一个省会城市为例》,《法商研究》2015年第2期。。

肯定发回重审的前提是,上级法院应本着方便、及时、有效的原则,以必要为限度。在作决定之前,上级法院应当评估直接改判和发回重审对被告人的权利损害和诉讼便利的可能性。如果结合全案证据能确信被告人没有犯罪事实,当然应及时改判无罪,这是上策。对于补充鉴定材料、伤情证明、毒品数量鉴定等并不复杂的事项,可以在查清或补充事实后改判。如果不能查清,短期内可对可能无罪的案件发回重审,但前提是控制羁押。这需要用明确的法律条款允许采取审前释放措施,这是下策。从当前的法治环境来看,下策更具有可行性。

(三)条文设计

方案确定下来后,接下来的工作就是制度的表现形式和内容设计。查阅刑诉法和司法解释后,本文认为取保候审存在制度障碍,监视居住却有可用条款。现行刑诉法第65条没有关于可能无罪时取保候审的相关内容,最高人民法院的刑诉法解释第134条也没有涉嫌无罪时变更强制性措施的相关规定。相反,刑诉法第72条第一款第四项新规定的“因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜的”之规定,为存疑发回重审案件变更强制措施提供了可能。相信刑诉法新增此内容,正是基于最近几年出现的错案和反复重审的特殊情况,从而规定将发回重审的存疑案件可以变更为监视居住。这仅是学理解释,目前并没有法律文件明确指明“对可能无罪的‘事实存疑’案发回重审属于‘特殊情况或办理案件的需要’”。可供参考的操作方式有如下两种:(1)变更强制性措施制度,将羁押变更为监视居住;(2)羁押必要性审查制度,将羁押变更为监视居住。

变更强制措施与一审程序一样,可以由人民法院依职权按刑诉法第94条变更强制措施,也可由被告及其代表依刑诉法第95条之规定申请变更强制措施。但是,这需要司法解释予以明确规定,否则审前释放政策无法落实。先前的错案反映出两个现象:(1)法官自身的拒绝可能。长期的职权主义倾向和有罪推定所产生的羁押习惯,可能使法官不愿意变更;(2)原审法院的干扰可能。发回重审在很大程度上意味着原审法院的裁判错误。由于法官之间较熟悉,审委会成员也未改变,即使重审也难免会继续支持先前判决。在这种情况下,变更强制措施可以在法律程序上警示原审法院,从而为无罪裁判做好铺垫。

关于羁押必要性制度,刑诉法第93条也为发回重审的疑错案提供了支持。按照羁押必要性审查的逻辑,人民检察院应当进行主动审查,或基于被告人及其代表申请后进行审查,最终建议审判机关变更强制措施。问题是,2012年新颁布的《人民检察院诉讼规则(试行)》第617条规定,审判阶段的羁押必要性审查由公诉部门负责,监所检察部门只有建议权而无决定权。公诉部门对案件的重审继续承担起诉职责,存疑案件本身又最终关系到诉讼失败与否,公诉部门是否能公正地评估羁押必要性还值得怀疑。在此情况下,如果检察院的公诉部门拒绝羁押必要性审查,法律应赋予监所检察部门有权及时补救。

综上,笔者建议“两高”单独或共同以司法解释形式,明确规定如下内容:

第X条 对上级人民法院以《刑事诉讼法》225条第一款第三项发回重审的案件,原审人民法院应当对被告人变更为监视居住。

被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人对以《刑事诉讼法》225条第一款第三项发回重审的案件,有权申请人民检察院进行羁押必要性审查,也可向原审人民法院申请变更强制措施。

第X条 对人民法院以《刑事诉讼法》225条第一款第三项发回重审的案件,人民检察院公诉部门应当进行羁押必要性审查,建议人民法院变更强制措施。

人民检察院公诉部门怠于或拒绝进行羁押必要性审查的,监所检察部门有权要求或直接进行羁押必要性审查,建议人民法院变更强制措施。

人民法院收到人民检察院的变更强制措施建议书后,应当决定对被告人变更为监视居住。

不可否认,有效地控制冤假错案发生是世界性难题。但笔者深信一定有方案能将冤假错案的危害降低到最低限度。通过对近年来的冤假错案的分析,本文建议对事实不清楚、证据不足发回重审的案件变更为监视居住。这虽然可能有一刀切嫌疑,然而,如果能对是否发回重审和发回重审的理由做限制,在现行法框架内扩大上级法院的改判空间,本文的方案还是有意义的。如果实在担忧发回重审变更强制措施的面过广,至少可应用于“事实不清、证据不足”可能无罪的案件。但这又有另一方面的担忧,当前中国的无罪率几乎降到不可思议地步,估计没有法官会自愿承认所审理的案件涉嫌无罪*熊谋林、廉怡然、杨文强:《全球刑事无罪错案的实证研究(1900-2012)》,《法制与社会发展》2014年第2期;白建军:《司法潜见对定罪过程的影响》,《中国社会科学》2013年第1期。。这与司法理念、司法裁判权、正义本质等一系列问题相关,还需要立法、司法、学术界、法律职业群体共同努力*熊谋林:《两种刑事司法错误的危害相当性:基于中国综合社会调查的考察》,《中外法学》2016年第1期;Xiong Moulin, Richard G. Greenleaf, and Jona Goldschmidt. Citizen attitudes toward errors in criminal justice: Implications of the declining acceptance of Blackstone’s ratio. International Journal of Law Crime & Justice, 2016, 48: 14-26.。

四、结论及推荐:监视居住具有可行性

当前,刑事诉讼中的冤假错案受关注度较高。正如超期羁押一样,发回重审中的审前羁押问题也并非不能解决。现行刑诉法虽可以控制极端的发回重审,但大量潜在的无罪案件仍有可能因发回重审一次(4次审级)而不必要地长期羁押。司法实践应重视限制发回重审和监视居住的新规定,将二者绑定在一起来保障无辜者的权利。然而,落实发回重审中的监视居住还需要司法解释予以明确,从制度上为实务操作提供便利是本文的核心内容。

事实上,对潜在错案推广监视居住,具有合理性和可行性。一方面,这可以充分利用刑诉法第72条的“特殊情况和办理案件的需要”条款,肯定监视居住在错案救济中的作用。当前,监视居住在实践中的利用率普遍较低,甚至有学者提出应废除监视居住*马静华:《公安机关适用指定监视居住措施的实证分析——以一个省会城市为例》,《法商研究》2015年第2期;马静华、冯露:《监视居住:一个实证角度的分析》,《中国刑事法杂志》2006年第6期;庄乾龙、李卫红:《监视居住制度改革得与失——兼评新〈刑事诉讼法〉第73条及相关规定》,《法学杂志》2014年第1期;陈静芳:《监视居住强制措施应予废除》,《人民司法》2007年第17期。。笔者认为具有中国特色的监视居住恰好可在疑错案件中发挥积极作用。这种有条件的释放,调和了司法追诉和无辜者权利保障之间的矛盾,也避免了刑事诉讼僵局。另一方面,先前的错案中已有无辜者在重审拉锯战中以监视居住方式变相释放。例如,内江市戴传玉故意杀人案在无罪判决后因检察院抗诉而被监视居住*朱宁:《无辜者的噩梦1098天》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_6113973c0100en7k.html,访问时间:2017年2月8日。,泉州市叶求生抢劫杀人案在检察院撤回指控后被监视居住*张林:《涉嫌抢劫被关九年 农民叶求生终获35万赔偿》,http://www.fj.xinhuanet.com/fzpd/2007-07/02/content_10455195.htm,访问时间:2017年2月11日。。尽管上述案例本应无罪释放,然而这种不得已的变相释放与持续的循环审判和长期羁押相比,对恢复无辜者自由所起的实际作用也不容否认。这再次说明,本文所提倡的建议具有现实意义。至于监视居住的场所,笔者认为在刑诉法第73条框架内以被告人住处监视居住为宜,对无固定居所的也应指定条件稍好的旅店或近亲属住所。但值得注意,监视居住是非羁押性强制措施,其管理应从法律和诉讼策略上考虑(如警告或电子监控),而不宜按羁押方式进行24小时看管*马静华:《公安机关适用指定监视居住措施的实证分析——以一个省会城市为例》,《法商研究》2015年第2期。。

由于本文的资料和样本完整性有限,分析的准确性还需继续检验。错案是无法避免的客观问题,但明知错案而用发回重审相互推诿,明知羁押不当却不释放,这是不符合依法治国要求的。因此,为进一步保障无辜者的权利得以及时救济,笔者呼吁建立发回重审监督系统,探索疑错案件的报警机制。刑事司法需要警惕以违反法定程序为由发回重审,从而突破重审1次的限制。此外,司法机关须及时公布疑错案和纠错信息,这可彰显实事求是维护司法公正的精神。最高人民法院裁判文书网虽公布了有关刑事司法错误的国家赔偿文书,但有限的案例却主要是驳回申请或不予赔偿,这明显与每年的无罪裁判基数不符*例如,2017年最高人民法院工作报告显示,有656名公诉被告人被宣告无罪,再审改判刑案也有1376件。然而,裁判文书网刑事赔偿案由中有关错误羁押、逮捕和拘留等文书在2016年只有几十份。。

错案并不可怕,也无须羞于承认,关键是以积极健康的心态去纠正错误。这是监视居住得以合理运用的前置理念,否则,拒绝认错和拒绝纠错还会使强制羁押变成事实上的刑罚。正确认识发回重审的实质是程序倒流而非查清事实,上级法院应首先选择改判无罪,而不能仅从减轻办案负担角度单方面发回重审。即使必须发回重审,也应充分运用好刑诉法的新内容,用司法行动保护公民的合法权益。先前的错案显示,人民法院在司法审判中难免受各种因素影响,直接改判无罪无疑会面临阻碍。因此,司法解释明确肯定监视居住,可使一线司法人员顺利做出裁定,从而杜绝各种干扰的借口。早日在法律框架和诉讼程序内释放潜在无辜者,这是刑事正义的必然要求*沈德咏:《我们应当如何防范冤假错案》,《人民法院报》2013年5月6日,第A2版。。

[责任编辑:李春明]

Rational Use of Residential Surveillance: Reflecting Pretrial Detentions on the Perspectives of Retrials for Wrongful Convictions, 1979-2014

XIONG Mou-lin WANG Xin-lan CHEN Qiang

(School of Law, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, P.R.China)

Few topics on contemporary criminal justice are as hot and momentous as how to alleviate the damage resulting from miscarriage of justice. This article investigates 316 wrongful convictions uncovered in last thirty years, tries to provide evidence for the evaluation of the reformative background of criminal procedure law and its future direction. It has been found that pretrial detention is critical to innocents, mainly as follows: (a) pretrial detentions deteriorate the fate of innocents, 95.9 percent of whom had been incarcerated in detention center for 1123 days on average; (b) the second trials make no error correction, and the cases were examined for 4 times on average and 58.8 percent of them were sent back to original court for retrial; (c) retrial is an effective way for error correction, but would significantly prolong detention for 871 more days. Criminal procedure law revised in 1996 has made some achievements on pretrial detention, compared to that in the earlier stages. However, the current law still runs a risk of incarcerating the innocents for more than three years, even though it allows problematic convictions to have retrials and only for once. According to the provisions ofArticle72, we recommend to apply residential surveillance to the retrials of the wrongly convictions and judicial interpretations might stipulate more corresponding measures to ensure its implementation effect. Despite the unavoidable judicial errors, making appropriate efforts will effectively help to timely release the innocents without hesitation and then decrease the cost of vindication and state compensation.

Innocents; Wrongful conviction; Pretrial detention; Retrial; Residential surveillance

2017-03-18

司法部国家法治与法学理论研究项目“预防与纠错:全球刑事错罪对中国司法的启示”(13SFB3015)。

熊谋林,西南财经大学法学院副教授,法学博士(成都611130; xiongmoulin@sina.cn);王馨兰,西南财经大学法学院本科生(成都611130; 591969211@qq.com);陈强,西南财经大学法学院本科生(成都611130; 1434022090@qq.com)。