父母教养方式对高职生自尊水平及效能感影响

2017-08-22肖孟琦何洋至

肖孟琦+何洋至

摘要:探讨高职生的家庭教养方式、其自尊水平及一般自我效能感之间的关系,问卷采用父母教养方式评价量表(EMBU)、自尊量表(SES)与一般效能感量表(GSES),通过网络发放对国内262名高职生进行调查。结果显示,父亲情感温暖理解、父亲偏爱、母亲偏爱与被试的自尊水平呈显著正相关,被试的自尊水平及一般效能感水平也呈显著正相关,推论家庭教养方式的得分能够预测被试自尊水平与一般效能感水平。

关键词:父母教养方式 自尊 一般效能感 高职生

中图分类号:G4 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2017)16-0111-04

一、文献综述

家庭教养方式指在家庭中围绕着亲子关系的一系列教育活动的方式。本课题中选用的量表为父母教养方式评价量表(EMBU),该量表将父母的教养方式分为11个维度,较为具体。

自尊是个体对自我能力和价值的一种评价体验,其水平高低因个体的实际成就和潜在能力的比值而定。一般而言心理状态处在健康水平者拥有高自尊水平。测量此项水平所使用的量表是罗森伯格的自尊量表(SES)。

自我效能感由班杜拉提出,意為个体对自身能否利用其技能完成某项工作的自信度。测量该变量使用的是一般效能感量表(GSES)。

综述国内对大学生及青少年群体的家庭教养方式、自我效能感的相关研究发现,父母接纳、尊重、肯定的教养方式从各个方面对个体的自我接纳、自我评价等起到积极影响,消极、否定的教养方式则起到负面影响,说明家庭教养方式高度影响到个体的自尊自信水平。

江苏省2007年一项研究①探索高职生一般自我效能感的预测因素,以江苏常州市某高职院校200多名学生为被试。该研究发现,高职生自我效能感受到其人格特质的影响,积极或消极的家庭教养方式对人格形成及一般自我效能感有显著预测作用。

另一项来自南昌大学护理学院的调查②,研究大学生自尊、自我接纳与家庭教养方式的相关性。被试是南昌某大学300多名本科生,城镇被试自我接纳度高于乡村被试,独生子女自我接纳度高于非独生子女,但并未表现出性别差异。结论是,父母情感温暖与理解有助于培养子女的自我接纳感,提高子女自尊水平。

2014年华中师范大学心理学院学生做了一项调查研究③,探索高职生父母教养方式、自卑感及应对方式三者之间的关系,以武汉500多名高职生为研究对象。调查结果表明,女生感受到来自家庭的温暖和包容明显多于男生,独生子女感受到的温暖和保护也明显多于非独生子女。城镇被试与乡村被试的自卑感在多项维度上体现出明显差异,且自卑感与父母的家庭教养方式有着显著相关。

2012年河北科技大学学报刊登有关大学生家庭教养方式、自尊水平与职业决策自我效能感的关系研究④,对8所黑龙江省高校学生进行调研,回收有效问卷450多份。被试的自尊水平与父母的情感温暖与理解呈正相关,且男生自尊水平明显高于女生;另外,被试的职业决策自我效能感也与父母情感温暖与理解呈正相关。同样说明了父母情感温暖与理解对子女的积极成长有重要意义。

以上研究虽然都对大学生家庭教养方式对他们的成长影响做了研究,但并未同时研究被试的自尊水平与一般自我效能感的关系。一般而言可以推测自尊水平与一般自我效能感呈正相关,但在没有直接证据的情况下,有理由猜测自尊水平与一般自我效能感可能是负相关或无相关关系,例如某人因极度的自卑反而导致他有强烈的自尊心。因此本研究将探讨家庭教养方式、自尊水平与一般自我效能感之间的关系。

同时,这些研究中大多被试都是普通本科生,较少研究硕士生、大专生、高职生,研究结论可能不适用于每一个学生群体。本研究的被试是高职生,他们相对本科生或硕士生这些学历较高的学生群体,可能受到更多来自家庭的压力,研究高职生群体的家庭教养方式对其自尊及自我效能感的影响具有现实意义。另外,由于国内某些传统观念(如性别观念)影响,家庭教养方式也并非只作用于个体的儿童时期,而是贯穿始终。实验证明,即使在个体成年后数年,家教方式依然对个体的发展起到重要作用。

本研究在前人研究基础上作出以下的改进:

(1)前人探索自尊水平的研究大多针对普通本科大学生,没有囊括所有高校学生类型,调查对象范围较小。而本次研究中的对象是高职生,为相关研究增加了样本类型。

(2)以往的一次调查中,调查对象多集中在一个地区,也可能遗漏了某些影响因素,如地域差别。本次研究通过网络进行问卷的发放与回收,能够在全国各地选取被试参加,尽可能多地采集数据,也能通过个别访谈的方式了解地域文化是否产生影响。

(3)之前的研究发放纸质问卷,回收后有一定量的无效问卷,造成资源浪费。本次研究使用网络投放问卷,通过电脑系统控制不答完所有题目无法交卷,可有效防止无效问卷的出现。

二、研究目的

(一)目的与意义

国内外已有相关研究证明,消极的家庭教养方式与青少年心理障碍及违法行为有着密切关联,青少年的一般自我效能感水平又影响到将来的生涯发展。

选择这个课题的意义在于,正在受到高等教育的青少年逐渐成为社会栋梁的一分子,关注他们此阶段心理健康水平,了解他们对自我价值的评定和自我接纳度,从而提高高职生的心理素质。除了针对高职生,还有两个方面的意义,一方面以便反馈给社会上的即将为人父母者,避免错误家庭教养方式给社会带来的阻碍和危害;另一方面,使高职生乃至整个青少年群体自身加以重视,寻找合理的方式弥补消极家庭教养方式造成的缺陷,培养良好的自尊水平与一般自我效能感,健康发展。

(二)研究设计及假设

由于在国内,前人研究中多数研究对象为普通本科生,较少关注高职生,而高职生与普通本科生因学校性质的不同,所接受的家教方式可能也有不同,故此在本课题中将研究对象设为高职生。

本研究采用问卷调查法,考虑题目过多可能导致受试人群疲劳,因此选择父母教养方式评价量表(EMBU)、罗森伯格的自尊量表(SES)与一般效能感量表(GSES)加以合成。本研究假设家庭教养方式各积极因子与高职生高自尊水平呈正相关,高自尊水平又与高自我效能感呈正相关。家庭教养方式消极因子则与低自尊水平呈正相关,低自尊水平与低自我效能感呈正相关。

三、对象选择与使用方法

(一)研究对象选择

本课题选定被试为在读高职生。由于纸质问卷不环保,并且容易出现无效问卷,因而采用电脑网络形式发放问卷,由系统控制避免出现无效问卷。参与问卷调查的262名被试来自全国各地,以较发达城市为主,其中大约七成是独生子女。所有被试中,男女比例约为1:4,猜测此现象的发生原因可能是女性之间相互交流传递信息频率大于男性,也可能是在高职院校就读的女性总体多于男性。

(二)研究方法与工具

1.父母教养方式评价量表(EMBU)

该量表总共66道题目,采用4点评分法,被试在选项中选择最符合自己的一项。该量表将父亲和母亲的教养方式总共分为11个维度,其中父亲6个(情感温暖理解、惩罚严厉、过分干涉、偏爱被试、拒绝否认、过度保护),母亲5个(情感温暖理解、过分干涉过分保护、拒绝否认、惩罚严厉、偏爱被试)。这套量表主要分析四个因素,即管束与归罪、情感温暖与鼓励、偏爱以及过度保护,评价较为客观且使用广泛。

2.自尊量表(SES)

总共10道题目,采用4点评分法。该量表包含5道正向计分题和5道反向计分题,常常用以评定青少年对自我价值和自我接纳程度的感受,总分值越高,则表示自尊程度越高。这套量表是目前在我国用以测量自尊所使用最多的工具。

3.一般效能感量表(GSES)

总共10道题目,采用4点评分法,由于是单维量表,因而只统计总量表分。题目测量的是个体遇到挫折时的自信心。据前人研究,我国大学生在GSES上的得分显著低于国际平均水平。

(三)统计方法

将三套量表合成后发给高职生不记名施测。回收的问卷使用SPSS17.0统计分析,根据研究目的,使用了描述性统计、皮尔森相关性分析。

四、结果分析

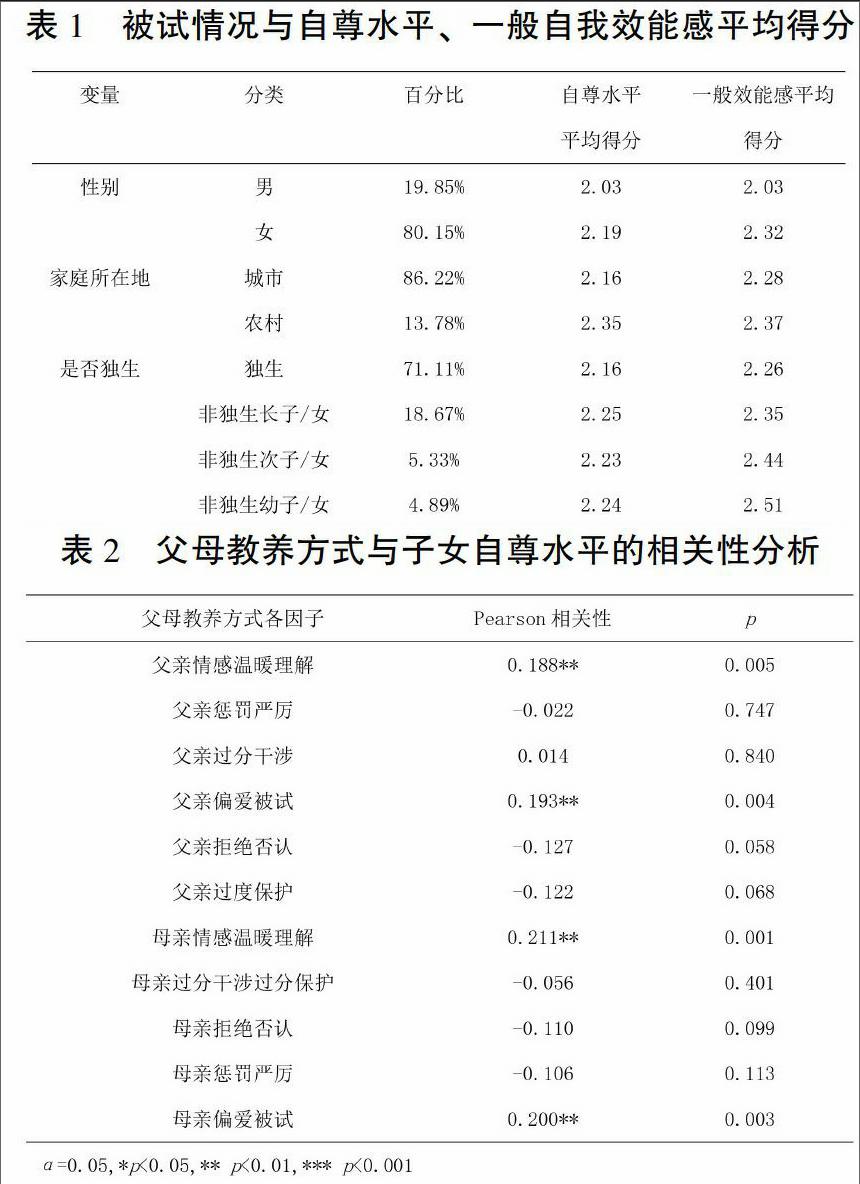

(一)被试情况与自尊水平、一般自我效能感平均得分

受测对象男女比例约为1:4,城乡比约6:1,独生与非独生比例约7:3。

受测的高职生在SES和GSES的平均得分,均为女性高于男性、农村高职生高于城市高职生、非独生子女高于独生子女。有关非独生子女的得分,自尊水平得分差异不大,而一般效能感的平均得分,长子长女最低,幼子幼女最高。(由于男女比例、城乡比例、是否独生比例较大,不排除偶然情况。)

(二)高职生父母教养方式与自尊水平的关联

通过EMBU、SES的施测以及对结果进行皮尔森相关性分析,可发现在父母教养方式的11个维度中,被试的自尊水平与父亲情感温暖理解(r=0.188,p<0.01)、父亲偏爱(r=0.193,p=0.004<0.01)、母亲情感温暖理解(r=0.211,p<0.01)、母亲偏爱(r=-0.200,p<0.01)这四项显著正相关。

该结果显示,正面积极的父母教养方式,例如温暖、理解,与子女的高自尊水平有着显著的关联;而消极的教养方式,例如拒绝否认与过度保护,与子女自尊水平的降低也有关联。

(三)高职生父母教养方式与一般效能感的关联

对EMBU与GSES的施测结果进行皮尔森相关性分析,11个维度当中,被试的一般效能感与父亲情感温暖理解(r=0.261,p<0.001)、父亲偏爱(r=0.181,p<0.001)、母亲情感温暖理解(r=0.291,p<0.001)、母亲偏爱(r=0.204,p<0.01)这四项显著正相关,与父亲拒绝否认(r=-0.194,p<0.01)、父亲过度保护(r=-0.159,p<0.05)、母亲过分干涉过分保护(r=-0.166,p<0.05)、母亲拒绝否认(r=-0.197,p<0.01)、母亲惩罚严厉(r=-0.148,p<0.05)这五项显著负相关。

结果显示,正面积极的父母教养方式与子女的高自我效能感有相关,而消极的教养方式则与子女低自我效能感相关。

(四)高职生自尊水平与一般效能感的关联

被试的自尊水平得分与一般效能感呈显著正相关关系(r=0.690***,p<0.001)。

五、讨论

(一)高职生父母教养方式的特点

经统计,高职生父母学历、家庭经济状况与父母采用何种教养方式并无明显的关联。但是经过不记名的主观作答发现,高职生父母教养方式大体分为两种:

(1)对子女积极关注,秉持“努力了不后悔就足够,不一定非要成为人上人”的教育理念。让子女体会到包容和尊重,父母巧妙地掌握好度,既不会出于望子成龙心态给子女施加过分的压力,又不会一味纵容溺爱子女。

这种教养方式又分为长期与近期的。父母注重从小培养他们的自尊自信心,长期在这种教养方式下成長起来的孩子,大多是积极的、乐观向上的,即使子女在职业院校就读,父母依旧给予他们支持和鼓励。另外,出于我国主流价值观,绝大多数父母在子女高考之前都非常关注他们的学习成绩(包括关注子女学习状态以及与他人攀比),这段时期可能会过分干涉、过分保护,等到孩子升学之后,认为孩子已经成年,慢慢放松了过于严格的管制,在这种变化的教养方式下成长起来的孩子可能在性格、自尊心、效能感等各种方面已然定型不再有大的改变,部分可塑性较强的可能会慢慢意识到自我受到压抑而自我调节,通过自我排解和开导培养自己的自尊水平。

(2)消极对待,包括极少关注或忽视子女需要的放养型,认为只要提供物质就足够,不去关注子女的精神需求;以及过分期望、过分要求的严厉型,对子女提出过高要求,一旦子女无法完成,就使用嘲讽挖苦来打击子女。

使用这种教养方式的父母可能又分为几种不同的类型。第一类,父母自身的心理状态就不够成熟,不知道该如何培养孩子健全的人格,或是觉得在几十年前自己也没有受到过多的关照,因此认为,只要满足孩子的物质需求就足够,没必要过多关注。第二类父母非常希望子女成才或是受到他人仰慕,有的甚至是为了满足自己面子而常常与他人攀比,但也许子女的实际能力并不能达到他们预期的水平,于是父母抱着恨铁不成钢的心态提出过高要求,子女失败的时候,他们也不会安慰子女,子女考入高职院校后,因不符他们传统观念下的期盼,便采用更加消极的态度面对子女,进一步恶化亲子关系。第三类,过分干涉子女生活。由于当下大部分是独生子女家庭,父母害怕子女受到伤害,不给子女外出历练和独立自理的机会,当子女表达出希望独立的意愿时,父母又认为孩子从小没离开过自己而更加不放心,因此形成恶性循环。

(二)高职生应对其父母教养方式的特点

面对父母的不同教养方式,高职生的应对方式也分为不同几种:

(1)家庭观念相符,将父母作为人生的楷模,以父母的观念作为自己的人生态度。

(2)有了一定的知识经验之后,意识到父母对待自己的方式存在问题,也意识到将来可能出现的问题。例如,在与人交往的过程中,发现父母灌输给自己的理念并不适用于当下时代,于是自行调节完善,达成理想中的自我。

(3)从小受到过分溺爱或是一直处在父母的冷嘲热讽之中,在成长中迟迟不能自理自立,认为父母说的都是对的,无法面对生活中的困难。另一方面,他们害怕违逆父母的意愿会遭受更多打击,为了避免这种打击和痛苦,他们就对父母言听计从。

(4)反抗父母的教养方式。这种反叛在表现形式上分两种,举例,第一种在受到父母过高期望时故意朝着相反的方向行动;而另一种则是在被父母否认、惩罚时索性自暴自弃,抱有破罐破摔的态度。

经过抽查访谈,有几名被试表示,他们的应对方式不是一成不变的。因为在长大后,他们父母的教养方式可能发生了改变,也可能他们对自身所经历的培养方式有了不同的体验,所以在主观感受上会有变化。

另外,部分被试与祖父母、外祖父母生活在一起的时间也比较多,其父母的教养方式和祖父母、外祖父母的教养方式共同起作用。

(三)高职生自尊水平与一般效能感的形成

子女的自尊水平与一般效能感水平,都与成长过程中和监护人的互动方式有关,这点毋庸置疑。两者的水平也并不是越高越好,水平过高可能发展成虚荣和自负,水平过低则发展为自卑。

统计中发现,高职生的自尊水平得分与一般效能感得分整体偏低,可能在一定程度上是受到来自社会主流价值观的压力。父母望子成龙,但是实际上每个人的能力不同,不可能完全满足父母的期望,于是部分心思敏感、责任心较重的高职生,会因为这样的压力充满歉疚感,导致自尊自信水平降低。

高职生在自尊水平、一般效能感上的得分,与教养方式各因子中母亲方式相关较多,猜测在高职生的成长中,母亲对他们的教育和影响较多,父亲对他们的关注较少。

女性平均得分高于男性,随着社会的不断发展,越来越多女性意识到重男轻女的观念在我国依旧存在,于是对平权的渴望也越来越强。她们意识到,只有自身强大才有能力过得更好,所以会为自己定下目标去努力争取,无形中培养了较高的自尊心和效能感。

农村高职生得分高于城镇高职生,猜测原因可能是农村的非独生子女家庭较多,而城镇中大多是独生子女家庭。

非独生子女得分高于独生子女,主要原因可能是同一家庭中非独生子女兄弟姐妹之间存在竞争,家长对每个子女的教养方式也有所不同。可以看到无论是在自尊水平还是一般效能感上,独生子女的得分较低,而非独家庭中长子长女的平均得分最低,幼子幼女最高,这是因为独生子女最容易获得父母的关注,父母出于对唯一的后代的爱也会过分保护他们;非独家庭里,父母通常希望长子长女作为弟妹的模范,严厉要求他们,在情感温暖和理解关爱中则会更多地偏向最小的幼子幼女。

注释:

①夏凡,张长英.对高职生一般自我效能感预测因素的研究[J].中国电力教育,2010.

②李静,冯琼,刘萌,贾书磊.大学生自尊、自我接纳与家庭教养方式的相关性研究[J].当代护士(学术版),2013.

③王小艳.高职生父母教养方式、自卑感及应对方式的关系研究[D].华中师范大学,2014.

④李春雨,于战宇.大学生家庭教养方式、自尊水平与职业决策自我效能感的关系研究[J].河北科技大学学报(社会科学版),2012.

参考文献:

[1]蒋小娟,赵利云,程灶火,刘新民,杨碧秀.儿童和青少年心理障碍与家庭教养方式的关联研究[J].中国临床心理学杂志,2013.

[2]李春雨,于战宇.大学生家庭教养方式、自尊水平与职业决策自我效能感的关系研究[J].河北科技大学学报(社会科学版),2012.

[3]王小艳.高职生父母教养方式、自卑感及应对方式的关系研究[D].华中师范大学,2014.

[4]周永安,赵静波,张小远,熊浩.一般自我效能感量表在广州高校大学生中应用情况研究[J].中国健康心理学杂志,2012.

[5]张田利,王一名.關于家庭教养方式与研究生自我效能感相关研究[J].社会心理科学,2012.

[6]程灶火,奚晓岚,陈媛媛,赵利云,易媛.家庭教养方式问卷的编制和信效度研究[J].中国临床心理学杂志,2011.

[7]谢言梅.家庭教养方式及其与子女心理健康关系研究述评[J].大理学院学报(社会科学),2006.

[8]夏凡,张长英.对高职生一般自我效能感预测因素的研究[J].中国电力教育,2010.

[9]周丽平.问题学生的家庭教养方式与其自尊、心理健康水平的关系[J].发展与教育心理学,2011.

[10]李静,冯琼,刘萌,贾书磊.大学生自尊、自我接纳与家庭教养方式的相关性研究[J].当代护士(学术版),2013.

责任编辑:于 蕾