多语种外语课程基地建设的实践研究

2017-08-22邓勤张志平

邓勤+张志平

摘要:常州市第三中学在江苏省“高中多语种外语课程基地”建设中,以优化“外语课程体系、外语学习资源、外语学习环境与校园文化建设、国际文化交流、外语师资队伍”为抓手,努力培养立足本土、放眼世界,具有国际视野的人才。高中多语种外语课程基地的建设提升了学校综合办学能力,为学校转型发展创造了契机。

关键词:多语种外语学习;课程基地;国际视野;人才培养

中图分类号:G632.3 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2017)07A-0073-06

常州市第三中学在2014年成功申报为江苏省“高中多语种外语课程基地”,近两年的课程基地建设中,学校以优化“外语课程体系、外语学习资源、外语学习环境与校园文化建设、国际文化交流、外语师资队伍”为抓手,努力培养立足本土、放眼世界,具有国际视野的人才。

一、多语种外语课程基地建设的背景与定位

课程基地的建设是促进学校内涵发展、特色发展、自主发展的重要途径,是变革重课内轻课外、重知识轻能力的传统教育方式,转变学生学习方式的积极尝试,是为了满足不同潜质学生的發展需要,推进人才培养模式的多样化,推动学生特长发展、自主发展、全面发展,探索发现和培养创新拔尖人才的重要举措。

早在1996年,常州市第三中学开始创办外语特色,全面推进外语教育改革,2003年学校成为南京师范大学外国语学院常州附属中学,多年来南师大外国语学院从课堂教学研究、外语师资队伍建设、对外交流等多方面对学校的外语教育提供指导和帮助,有力地助推了学校外语教育的发展。2006年,学校与南京师范大学外国语学院联办意大利班,成为中意两国政府“马可波罗计划”常州地区生源基地。学校是CEAIE-AFS国际文化交流项目金牌学校,连续10年聘请19位外籍教师来校执教,70多名学生通过AFS等项目赴欧美日等十多个国家交流学习,常年接待外国学生来校交流学习。170余名学生通过中意两国政府“马可波罗计划”和“图兰朵计划”项目赴意大利罗马大学、比萨大学等世界著名学府就读本科。学校与加拿大安大略省爱思德国际教育集团缔结为姊妹学校,通过与该校的合作,已经输送多名三中学子赴加拿大多伦多大学、滑铁卢大学等国际著名院校学习。多年来学校外语特色的研究为多语种外语课程基地建设奠定了良好的基础。

学校多语种外语课程基地建设定位为:通过建设高中多语种外语课程基地,构建富有时代精神、体现多元开放、充满生机活力、多层次、可选择、国际化课程和本土化课程全方位融合的学校多语种外语课程体系,为学生立足本土、走向世界提供坚实的基础;改善外语学习环境,丰富外语学习资源,推动我校外语学习实践模型和外语学习评价方式的转变;在帮助学生获得语言知识、语言技能和综合运用语言能力的同时,发展学生的心智、情感、态度与价值观,提高学生的综合人文素养,培养立足本土、放眼世界,具有正确世界观,具有民族意识和国际意识,具有国际交往能力和国际竞争力的人才;优化学校外语特色,加强中外文化交流与融合,形成具有三中特色的外语文化,提升学校综合办学能力,为学校转型发展创造契机。

二、多语种外语课程基地建设的目标与整体架构

(一)多语种外语课程基地建设的目标

1.打造一支素质高、业务能力精、教科研水平强、具有国际教育视野、国际教学思维的校本化优秀外语教师团队;发展学生自主学习和合作学习的能力,形成有效的学习策略,培养学生的综合语言运用能力;着重提高学生用外语进行思维和表达的能力,形成跨文化交际的意识和能力,进一步拓宽国际视野,使他们能够接触世界的先进文化体系,同时也为他们参与世界竞争、学会交流与合作打好基础;增强爱国主义精神和民族使命感,形成健全的情感、态度、价值观。

2.构建重视基础、多样化、有层次、综合性的多语种外语课程体系,以满足不同学生的发展需要,适应社会发展的需求。学校通过全面整合、积极开发、合理利用外语课程资源,建设多语种的,有机融合了国家课程、校本课程和活动课程的,具有明显“常州三中”特色的外语课程体系,为学生提供走向世界的机会,帮助学生打开了解世界多元文化的窗口,实现学生发展的多元化,为终身学习和发展打下良好的基础。

3.通过多种途径创造融实践性、知识性、体验性、探究性、趣味性于一体的外语学习环境,在第二课堂领域创设外语语言实践与体验环境,开展丰富的、注重发展学生能力的主题式、生活化外语探究体验活动,改变学生的外语学习方式,创建先进的校园外语学习文化。

4.优化学校的外语特色,突出我校“一体两翼”(以外语特色为主体,陶艺、体育为两翼)的特色发展格局中的“外语特色为主体”,推进我校特色化多样化发展,为每个学生提供适合的教育,以满足不同潜质学生的发展需求,提高我校教育质量和办学水平,适应社会对多层次多类型人才的需求,适应国家对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才;充分发挥基地的示范和辐射作用,不仅使基地建设辐射到其他学科,更应使基地辐射到常州市乃至更大范围,成为外语培训基地。

(二)多语种外语课程基地建设的整体架构

根据省教育厅普通高中课程基地建设的相关精神,结合学校的办学实际和办学特色,我校围绕“高中多语种外语课程基地”建设,着力构建“外语课程研发中心”“外语实践体验中心”和“外语主题学习中心”。

“外语课程研发中心”主要进行整合、开发,合理利用外语课程资源,建设多语种的有机融合了国家课程、校本课程和活动课程的,具有明显 “常州三中”特色的外语课程体系,并负责课程实施、管理与评价。

“外语实践体验中心”主要通过丰富多彩的校内外外语实践活动,如情境设计、外语演讲、辩论、戏剧表演、语言沙龙、模拟联合国以及国际交流活动等,帮助学生实现对外语核心知识的模型建构,促进学生在实践应用中巩固外语基础知识,增强听、说、读、写、演、辩等技能,拓宽国际视野,增强国际理解。

“外语主题学习中心”主要是根据学校特有的外语课程体系,各年级学生在完成本年级外语必修课程的基础上,结合自身的实际情况和需要,有选择地学习选修课程和定制课程,为进一步发展奠定基础。

在我校构建的多语种外语课程体系中,除了有面向全体学生,重视共同基础的必修课程,更重要的是提供大量的重视兴趣和主题体验的供学生选择的多语种选修课程以及和学生职业生涯规划相匹配的,注重未来发展的定制课程,以帮助学生实现个性化、多样化的发展。

面向全体学生开设的必修课程由经过整合的国家课程、校本课程和活动课程构成。选修课程由小语种课程、校本课程和活动课程构成。定制课程主要根据学生的职业规划,为发展学生个性而设置实用型、技术应用类的语言课程,以及走向国外大学的先修课程和语言强化课程,打破了原有的国家课程、校本课程、活动课程的限制,形成“常州三中”特有的多语种外语课程体系。

三、多语种外语课程基地建设的具体内容与效能分析

(一)多语种外语课程基地建设的具体内容

1.建设高中多语种外语课程基地必备的硬件和软件

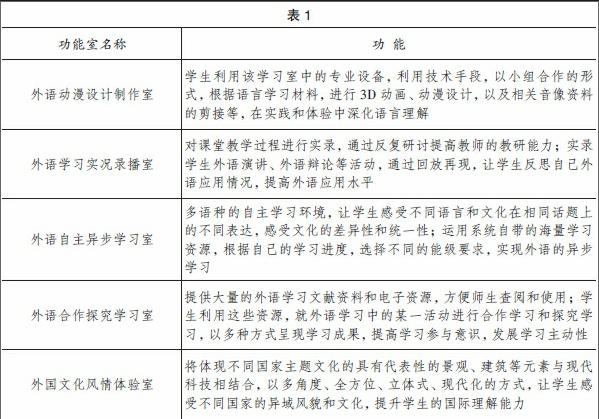

(1)建設五大外语学习功能室

外语学习功能室通过提供丰富的课程资源,让学生能够根据自己的需要自主学习外语,增加外语学习的主题情境设计、创作和体验,改变学生语言学习“输入多、输出少”的现状。外语学习功能室还可以为学生提供外语学习实践条件,让学生更多地进行自主探究、体验学习,提高学生的国际视野和语言应用能力(见表1)。

(2)建设外语学习数字化资源平台

建设现代教育技术支撑的外语学习数字化资源平台,以培养学生适应社会发展需要和自身能力发展为出发点,以提高学生自主学习能力、实践能力、创新能力为主线,建设满足课内外、校内外自主学习需求的互动平台。学校以外语学习数字化资源平台为基础,建设外语课程教学资源库,分批建设标准化、数字化的外语课程视频资源,力争在3年内将外语课程微视频上传平台,便于学生自主学习和远程交流。学校努力为学生学习外语提供丰富的学习素材和多样化的学习条件,为不同潜质、不同水平学生的发展提供个性化学习选择和帮助,促进学生全面而有个性地发展。

(3)建设外语剧创演坊

学校将现有的阶梯教室改建成为专门的外语剧创演坊。外语剧创演坊除了让较大规模的学生观赏一些外语经典影片外,也为学生开展外语主题情境剧的创作表演、外语配音、外文歌曲演唱、外语演讲等活动提供创作、练习和表演的舞台,使学生在创演的过程中,在声光电的效果中,全方位地习得语言,体验文化。

(4)营造多语种学习校园环境

①多语种校园标识。学校重新规划、设计校园标识,根据不同标识的特点,采用不同国家的语言,其中主要突出汉语、英语、日语、意大利语、德语;同时,将一些外语日常会话展示在学生学习、生活经常接触的地方。这样的设计,为学生营造了学习外语的情境,使学生潜移默化地接受外语的熏陶。

②多语种教室环境。教室是学生进行各种教育教学活动的最主要的场所,让教室的每一面墙壁、每一个角落、每一个物品都会“说”外语,这种环境会激发学生学习的热情,增强学习外语的氛围。学校充分利用图书馆的图书资源,在教室里创立“外语书架”,将图书馆的外语书籍直接引进教室,方便学生阅读,培养学生大量阅读、了解不同文化的意识,创造浓厚的外语学习氛围。

③多语种校园网页。学校重新设计校园网,将其中的一部分空间留给学生。采用面向学生“招标”的形式,招聘不同语言网页的版主,由学生自己设计网页版面,自己管理网页的内容。

④多语种语言沙龙。学校在实验楼下的架空层,添置桌椅,营造温馨的交流环境,利用周一至周四中午时间,开设英语、日语、意大利语、德语语言沙龙。沙龙由学生推选的主持人确定主题,提前一周在交流场所公布。沙龙活动开展时,学生可以自由参加。

⑤外语特色展示馆。外语特色展示馆以图片、文字、视频等方式,记录、展示学校外语教育的发展过程、重大活动、取得成绩、主要经验等内容,既可以激发学生外语学习的兴趣,又可以更好地向外界展示学校的特色发展。

2.整合和开发外语课程资源,构建并实施具有鲜明“常州三中”特色的外语课程体系和课程目标

(1)构建并实施具有鲜明“常州三中”特色的外语课程体系

学校构建重视基础、多样化、有层次、综合性、多语种的课程结构,以满足不同学生的学习需要和职业生涯发展需要。

我校对现行英语教材进行大胆取舍和整合,开发完善校本课程资源和活动课程资源,有机融合国家课程、校本课程和活动课程,形成独有的包含“必修课程—选修课程—定制课程”的多语种外语课程体系。

如在高二年级外语课程体系中,除国家课程和活动课程外,融合进该课程体系的校本化外语课程主要有:①语言学习类,包含日语、德语、韩语、法语、意大利语、西班牙语、走近雅思和读21世纪报学英语等;②文化欣赏类,包含英国文学欣赏和中外文化比较等;③语言应用类,包含初级经贸英语、初级文秘英语、英语应用文写作和初级英语语法与修辞;④媒体资源类,包含微视频与初级口译。

在我校全新的外语课程体系中,除了自主开发的外语校本化课程外,我校还将与北京外国语大学、上海外国语大学、南京师范大学外国语学院、常州大学以及加州大学伯克利学院、多伦多大学、昆士兰大学、亚琛应用科技大学、米兰理工大学等合作,引进强化语言训练的课程内容和国外大学先修课程,为学生进一步深造提供帮助。

根据不同年级学生的外语学习特点及课程目标对不同年级外语学习的要求,各年级的外语课程体系中既有传承也有创新,形成了重基础、多样化、有层次、综合性,具有鲜明“常州三中”特色的高中外语课程体系,并且有计划、有步骤、有目的地进行实施。

(2)建立“常州三中”外语课程目标

学校依据独特的外语课程体系,依据课程标准中对各年级课程目标的要求,结合实际,以学生的语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识等五个方面的综合行为表现为基础,建立各年级不同层次的高中外语课程目标。

英语课程作为外语课程中的主体课程,学校将其目标按不同年级分为基本目标和高级目标。英语课程学习中,三中学生不仅需要完全达到基本目标,大部分学生应能达到高级目标。如高一年级学生的基本目标为进一步增强英语学习动机,有较强的自主学习意识;能理解口头或书面材料中表达的观点,并简单发表自己的见解;能有效地使用口头或书面语言描述个人经历;能在教师的帮助下策划、组织和实施英语学习活动;能主动利用多种教育资源进行学习;能初步对学习过程和结果进行自我评价,调整学习目标和策略;能体会交际中所使用语言的文化内涵和背景。高一年级学生的高级目标为有明确学习动机和自主学习意识;能理解口头或书面材料并陈述自己的意见和建议;能读懂供高中学生阅读的英文原著简写本及英语报刊;能自主合作,策划、组织和实施英语学习活动;能主动利用学习资源,从多渠道获取信息,并能进行有条理的表达;具有较强的自我评价和自我调控能力;理解交际中的文化差异,初步形成跨文化交际意识。

选修其他语种的学生,经过学习,应能达到对应的课程目标,如高三年级选修其他语种的学生应达到目标为进一步增强语言学习动机,有较强的自主学习意识;能有效地使用口头或书面语言描述个人经历;能在教师的帮助下策划、组织和实施外语学习活动;能主动利用多种教育资源进行学习;能初步对学习过程和结果进行自我评价,调整学习目标和策略;能体会交际中所使用语言的文化内涵和背景。

3.变革学生外语学习实践模型

围绕“自主、探究、合作”这个核心,常州市第三中学以省级课题“高中英语批判性阅读教学研究”的研究为突破口,转变教师观念,提升教师素养,转变外语教学方式,即从以教师为中心的教学方式转变为以学生为中心的教学方式;从单纯传授书本知识的教学方式转变为引导学生通过自主学习、合作学习来探究知识、发展能力的教学方式。学校一方面通过提供丰富的外语学习资源,为学生自主学习提供环境支持,满足学生差异学习的需要;另一方面增强外语学习的实践性和体验性,让学生更多地通过表演、辩论、交流等活动,提高外语“听、说、读、写、用”的能力。

4.探索外语课程的评价方式

根据我校外语课程的目标和要求,学校实施对外语学习实践全过程和结果的有效监控,课程的评价体系应体现评价主体的多元化和评价形式的多样化。学校关注学生综合语言运用能力的发展过程以及学习的效果,采用形成性评价与终结性评价相结合的方式,既关注结果,又关注过程,使对学习过程和对学习结果的评价达到和谐统一。

学校改变当前外语学习评价主要靠纸笔测试的现状,更多地重视学生听说外语能力的考查。在形成性评价中,采用描述性评价、等级评定或评分等评价记录方式。学校开展校园外语等级测试,通过创设模拟情境,让学生在情境中用某一种外语交流。教师通过观察,考查学生对这种外语的掌握情况,考查的重点在于外语的表达能力。考查结束后,学校为通过相应等级的学生颁发“常州市第三中学××语×级等级证书”,同时,设计“常州市第三中学学生外语学习实践综合档案”,综合运用观察、交流、测试、自评与互评等多种形式,收集和积累反映学生在外语学习实践过程中的数据和资料等,为学生建立个性化档案。

5.深化国际交流与合作

常州市第三中学进一步加强与国外友好学校的交流合作,开展以英语课程为主的多语种的办学形式,除原有AFS,“马可波罗计划”“图兰朵计划”以及加拿大留学项目以外,利用境外姊妹学校的关系,引进国外先进的课程体系,进一步优化课程体系,实现境内外实时互动学习。同时,学校积极组织学生开展境外修学旅行,组织中外学生互访交流,促进学生外语实践能力的提高,推动中外文化的交流与融合。通过国际合作交流,学校构建外语实践创新路径,促进学生在实践中巩固知识、增强技能、提升素质。另外,学校还与在境外学习的三中学子保持密切联系,及时获取境外学习的状况,以图片、文字、展板、视频等各种方式向在校学生进行国际文化与国际理解的教育,培养学生的外语文化意识,促进文化的融合。

(二)多语种外语课程基地建设的效能分析

1.促进学生个性而有特长地发展

根据学校确立的培养“个性鲜明,特长明显,具有国际视野、本土情怀,具有国际交往能力和国际竞争力的世界公民”这一学生培养目标,常州市第三中学按照“常州三中”外语课程体系整体架构和设想,通过高中多语种外语课程基地建设,一方面帮助学生对外语核心知识的模型进行主动建构,另一方面力争有超过50%的学生选修第二外语,为学生报考外语类技能型大学提供帮助,促进学生个性而有特长地发展,提高人才培养的针对性。

2.提升教师外语专业素养和专业境界

高中多语种外语课程基地建设将促进教师专业素养和专业境界的深度发展。一方面,学校通过专业培训,使35周岁以下的外语教师不仅掌握英语,还较好地掌握第二外语,并能进行第二外语的辅助教学;另一方面,通過基地建设,更新外语教师的教育观念,提升外语教师的学习能力、课程开发能力和理论研究水平,造就一批具有远见卓识、具有国际化理念、国际化眼界、国际化思维方式的外语教师。

3.进一步深化学校办学特色

高中多语种外语课程基地建设将进一步深化学校的外语特色。1996年至今,经过近20年打造,常州市第三中学外语特色逐步鲜明,国际理解教育、国际交流工作成绩显著,深得各级领导和广大市民的赞誉与认同。但学校的外语教育做得还不够强,主要表现在还没有形成学校特有的外语课程体系,核心知识模型建构和课程资源的多样化开发还有待进一步加强。通过高中多语种外语课程基地建设,我校转变人才培养结构,丰富人才培养途径,不仅为学生升入国内大学提供帮助,而且为学生走向世界名校提供可能,同时通过核心知识模型建构和充分开发多种课程资源,改变现有的课堂教学状况,使外语学习方式更加灵动,注重体验和创新,体现多语种、全方位、立体式、交互性的外语学习方式。

4.引領区位基础教育国际化发展

高中多语种外语课程基地建设将发挥课程基地多渠道、多语种外语教育功能,培育外语人才。学校借助课程基地的设施和条件,提高师生的外语应用能力,通过引进小语种外语专业人才,提高小语种教育质量,通过强化国际教育交流,引领区位基础教育国际化发展。课程基地建设为学校教育注入了新理念,创设了新环境,搭建了新平台,为师生成长与学校发展提供了强大的推动力。

对学生而言,基地建设实现了学习环境的多样化、学习方式的多元化,激活了学生学习基因,实现了学生在“共同基础”上的个性和特长的发展,培养了国际视野。根据上海思来氏信息咨询有限公司第三方教育评估数据统计分析,学生整体的思维品质逐步提升,学习的动机更多源自学习兴趣,学生在各方面表现出更高的成长性:学生成绩整体快速上升,在生源层次偏低的情况下,重大考试成绩逐年攀升;学生多人次在第十三届全国中小学生英语演讲比赛、全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)等竞赛中荣获全国一、二、三等奖,江苏省一、二、三等奖等奖项;学校每年有多名学生通过“马可波罗计划”“图兰朵计划”加拿大留学项目等赴加州理工学院、多伦多大学、罗马大学等美国、加拿大、意大利著名高校留学。

对教师而言,课程基地打破了地域、学科、学段的界限,建立校际教研共同体,将他们带入一个更高层次的研究平台。近两年,学校有6门学科的14名教师赴美国、英国、德国、加拿大、丹麦、荷兰等国学习访问。李杰老师被评为2016年度CEAIE-AFS国际文化交流项目优秀志愿者。石蕴玉、姚丽娟、李杰、耿雯、李保江、谭亚仙、荆琴芳、汪洁、陆跃、刘苏华、李郁等多名外语教师获全国、省优秀指导教师等荣誉称号。

对学校而言,基地建设显著提升了学校的核心竞争力和可持续发展能力。学校国际交流的频次和层次明显提升,先后被评为江苏省国际交流先进学校、CEAIE-AFS国际文化交流项目金牌学校、YFU项目优质合作学校、常州市首批国际理解教育示范学校。

责任编辑;石萍

Research on Multilingual Course Base Construction

DENG Qin & ZHANG Zhi-ping

(Changzhou No. 3 Middle School, Changzhou 213003, China)

Abstract: Our school, in the constructing of senior middle school multilingual course bases in Jiangsu Province, has optimized foreign language curriculum system, learning resources and environment, school culture construction, international culture communication, and teaching faculties, trying to cultivate such talents as are based on the local and have the international views. The base construction has strengthened the ability to run schools and created opportunities for school transformation and development.

Key words: multilingual learning; curriculum base; international view; talent cultivation