写作知识开发路径与方向的实践观察

2017-08-22梁昌辉

梁昌辉

摘要:重视写作知识的作用,着力开发写作知识,已逐步成为写作教学的共识。通过对“记一次体验活动”的10个同题教学案例的分析,可以看出内容性知识、功能性知识、文体知识、技巧知识、修改知识在写作教学中分别具有怎样的价值,居于怎样的地位,目前写作知识开发上的利与弊,还需要做出怎样的调试等。

关键词:写作知识开发;路径;方向;实践观察;体验活动

中图分类号:G623.24 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2017)07A-090-05

写作需要知识,虽然知识本身不是写作学习的目的,但知识是学习写作的重要凭借,学习者经由知识这块透镜来观察审视写作现象,经由知识这个方向盘来驾驭具体的写作任务,经由知识这座桥梁通往写作的远方与深林。

针对课标实际上的写作知识空缺的现状,许多具有自觉意识的教师开始了独立行动:自主开发写作知识。这些宝贵的努力使写作教学呈现出了生动的样貌,朝气蓬勃,各具特色。立足教学实践来观察和探讨这些宝贵的努力,会让我们更清楚地看到写作知识开发的路径与方向,更理性地看待和改善这份努力,从而让我们的写作教学走得更稳健、更扎实。

笔者在2017年4月听了30多节写作教学课,其中“记一次体验活动”的同题教学课就有8节,加上从正式出版的刊物上收集的两个课例(一个是南京市上元小学的梅玲老师教学《我的盲人体验》[1],另一个是吴江经济技术开发区天和小学王丽琼老师的 《“我的体验”》作后讲评[2]),共10个。对这10个同题课例进行写作知识的观察与探讨,很有意思,给人许多启示。

一、教材的编排设计

“记一次体验活动”是苏教版四年级下册习作7的内容,教材中的编排分为两部分,第一部分是对例文的简要介绍并作了完整呈现,意在为学生写作提供例文;第二部分是阐明这次习作的具体任务:写一次体验活动。

具体来说,教材对这次习作提出了三点要求:一是组织体验活动,这是为了丰富学生经历,为习作提供直接的感性的素材;二是写出自己的经历和感受,这是对习作主要內容的具体要求;三是要求与大家交流,点出了本次习作的目的。

二、同题教学情况概览

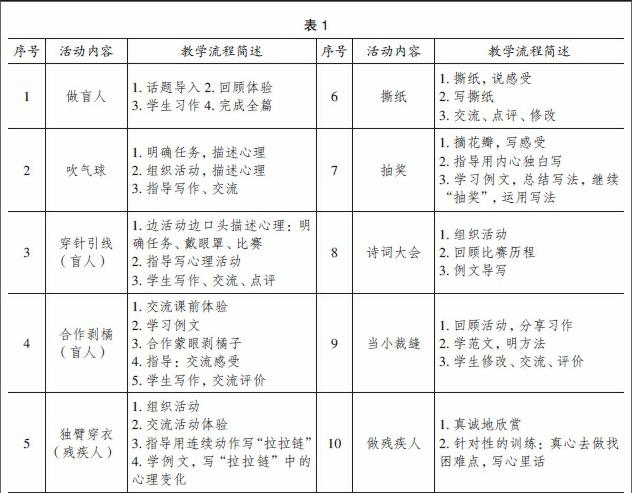

10节课的主要教学情况如表1所示。

这10节课,从写作教学类型看,有作前指导,有作后讲评,也有作中指导;从活动与写作的安排上看,把体验活动放在课上,边活动边指导写作的居多,也有课前活动,课中着力指导如何写作的;指导的重点各有不同,有的着力在如何写体验过程上,有的重在写体验的感受即心理上,有的两者兼顾。这些是不同点。

10节课也表现出了一些大致相同的趋势,如,学生课上动笔的机会比较多,写作的时间得到了一定的保证,重视学生经验的运用,引导学生回顾活动历程、交流活动体验以激发写作兴趣、导入写作素材,交流写作成果从而相互启发、借鉴。

三、写作知识开发情况审视

对于写作知识的开发与教学,我们秉持精要有用的原则,着力从“管用”即知识功能的发挥方面来考察这10节课中的知识问题。

(一)内容性知识:体验什么,写什么

我们先对10节课中所组织的“体验活动”做个简单的梳理,列表如表2所示。

这些“体验活动”大致可划分为三类:一类是角色体验,共6节课,其中5节课设计的是体验残疾人的活动,1节课安排的是当小裁缝的体验,这一类的体验占比60%;一类是活动体验,即撕纸和抽奖,“撕纸”是在教师的要求下撕毁精美的彩图纸,而“抽奖”则是先让学生根据自己的猜测摘取某种颜色的“花瓣”,再通过转盘转出“幸运花瓣”决定中奖者,活动体验类的占比20%;其余两个可归为比赛类,“吹气球”“诗词大会”都是通过几轮比赛,决出最后的胜利者,这一类的活动占比20%。

这里所说的“体验活动”是否包括比赛类活动?教材要求中所列出的体验活动可以分为两大类:一类是角色体验,体验残疾人、老师或“当家人”等;一类是活动体验,文体排练或社区活动等。从教材已经列举的活动看,都是强调拉开与学生日常生活经验的距离,让学生经历日常生活中不易参加的活动,设身处地去感受,从而获得一种“陌生化”的体验。

而比赛,如上表中的吹气球比赛、“诗词大会”式的比赛,是四年级学生日常生活中能够经历也应该经历过的,把它列入需要设身处地去“体验”的活动,至少是对这次习作理解的一种偏差。

对具体体验活动的选择与确定指向写作的对象,涉及对“体验活动”这一概念的理解与判断,属于写作内容知识的范畴。很显然,对于四年级学生来说,辨析、区分这样比较抽象的概念,进而开发出具体的写作内容来是很困难的。10节课都是由教师作为知识开发的主体,是恰当的,教材提出“组织一次体验活动”的要求也是针对教师而言的。

那么,作为知识开发主体的教师就必须仔细地推敲“体验活动”的内涵与外延,尤其是注意它与比赛活动或其他学生日常生活活动的区别,根据学情扎扎实实开展好体验活动,为写作做好内容准备。要想使学生体验充分,也就是写作素材准备比较充足的话,仅靠课上蜻蜓点水似的体验一下是不够的。在这一点上,第一个课例和教材中的例文都是采用课前活动的方式,学生的体验就会比较充分。

(二)功能性知识:为何而写

10节课中明确提出本次习作要与他人分享自己体验的经历与感受的是第九个课例:“当小裁缝”。其他课例,均未见“交流”“分享”等提法。

教材对这次习作的要求是“把自己的经历和感受写出来,与大家交流”。这个要求其实应分为两部分来看:①写出自己的经历与感受;②与人交流。第一个要求是“实”的,处于明面,大家容易看得到,而第二个要求相对来说是“虚”的,处于暗面,容易被忽视。

为什么会重视写的内容而忽视写的目的呢?这和我们的写作教学传统有关,重篇章写作,重言语成果显现,说到底是写作教学脱离真实写作,忽略表达意图,为写而写的机械训练观所造成的。荣维东教授说:我们目前的“作文”,已经不再是“真实生活本身”需要的那个样子,而是彻底搞成了“另外的一个样子”——作文成了一种在封闭真空中进行的文章制作、应试技艺,写作失去了基本的交际功能,与真实生活没有了联系。[3]

现代语言学向言语交际转向,现代写作学主张写作是基于书面语言的一种社会交往。这种深刻性的变革对写作教学发生着根本性的影响,要求我们从交际功能的角度来看待写作,开展写作教学。这是关于写作功能的知识,它不需要学生去掌握这个概念,它要求的是教师的认同、理解与轉变。

基于交际功能进行写作教学,首先应让学生明确写作的功用:为何而写、为谁而写。这将使学生的整个写作过程与言语成果获得一种整体语境的指引,动笔之前即有明确的行为指向,知道为何而写;有具体的对象,明白为谁而写,从而在心中斟酌构思、选择内容、掂量话语、怀抱期待……对于这篇习作来说,“与大家交流”就需要进一步明确“与谁交流”,与家长交流,和班上同学交流,同远方的亲戚朋友交流,在内容选择、话语方式等方面都是不同的。

(三)文体知识:依据什么体式写

这10节课中有6节课直接将描写心理活动或感受作为指导重点,其余4节课则将描述体验经历与感受作为重点,5节课强调了描述要“真实”。也就是说10节课基本是按照记叙文的体式来教的,是合适的。

但是没有一个课例很明确地指出这是一次纪实的记叙文写作,教师的写作体式意识也许是潜藏着的,但还不太明晰,不够“自觉”。那什么才是自觉的体式意识呢?叶黎明教授指出,所谓“体式意识”,是指①教师知道自己教的是哪一种表达方式或哪一种文体;②教师知道自己所教体式的关键知识。[4]

我们来看《加利福尼亚公立学校阅读/英语语言艺术课程框架(幼儿园至十二年级)》,它的写作标准中,四年级关于记叙文的写作是这样表述的[5]:

2.1 写记叙文

2.1.1 叙述观点、评论或收集一件事或一种经历。

2.1.2 提供语境使读者能想象文章所叙述的事件和经历。

2.1.3 运用具体的感性描写。

2.1.4 使人理解所选择的事件令人难忘的原因。

这种基于体式的写作标准,给学生提供了写作的“知识地图”,也为教师勾画了教学的“知识地图”。对于体验活动的写作来说,就是要叙述清楚经历,写出自己个性化的感受,经历与感受都应采用“具体的感性”的描述。更重要的是,这些描述都是在强烈的读者意识统率之下来开展的,“使读者能想象”“使人理解”。

如果教师不具有明确的记叙文的体式意识,就会出现为生动而生动、为方法而方法式的强加与硬塞。笔者在这次听课中就发现了这种情况,强行让学生使用“××法”来把心理活动写具体写生动。其实,作为纪实性的记叙文,必须从学生的真实经历与体验出发,很多地方不能这样任意“虚构”的。

南京市上元小学的梅玲老师教学《我的盲人体验》的做法是比较妥帖的。教师展示体验活动的照片、视频,通过对话逐步帮助学生把心理活动明晰化、具体化。教学基于学生的真实经历与感受,不虚夸,不矫饰。教师有记叙文类的体式意识,以几个学生为例,指导全班学生写各自的“心路历程图”,没有强塞与硬给。

(四)技巧知识:怎样具体展开写作

这10节课总体来看,表现了比较突出的写作技巧的教学意识。这10个课例中出现的写作技巧可以分为两类,关于怎么写体验过程的只有一个:分步描写,通过把体验经历划分几个阶段或几个环节、几个步骤的办法,来把体验过程写清楚、写具体。

关于体验感受的写作技巧最多,有“自我祈祷法”“梦境幻觉法”“景物说话法”“内心独白”“经历回忆”“梦幻联想”“身体感觉(巧用修辞)”“融入想象”等。这几乎是10个课例普遍的教学重心。我们重点就来看这样的技巧知识是否符合学术界的相关研究成果。下面是国内写作学著作中关于心理描写的几段表述:

“人物的心理是指人物内心世界的活动。”“描写首先是把人物的心理作为一种无声的言语来揭示的。描写也可以从思想方面揭示人物的心理活动或直接表现人物的心理状态,亦可用回忆、梦境、幻觉来表现人物的心理。”[6]

“意识流作为一种写作方法,就是指在写作中,通过回忆、联想、梦境、幻觉、独白等方式,深入表现人物意识瞬息万变、复杂曲折的流动状态和隐藏在内心深处的心理活动的一种艺术手法。”[7]

“心理描写是对人物在特定情境下内心状态所作的描写。人物面对一定的客观环境而产生的感受、感触、思考、联想乃至幻觉、梦境等,都是心理描写的内容。”[8]

依据这些学术研究成果,我们可以看出,通过回忆、联想、梦境、幻觉、独白等写作技巧来描写或表现体验活动中所获得的感受的路径是对的,教学的实际收效也很明显。这里需要注意的是,在这几部学术著作中,“梦境”与“幻觉”“联想”之间都是并列的关系,它们是各自独立的一个心理活动写作技巧。

写作技巧教学应特别注意与整体功能相联系与协调。如果不对本次写作任务作整体观照,没有站在整体上来考虑写作技巧的运用,就会出现学生被动地跟着教师走,不是因为要“与大家交流”,不是因为要“使人理解所选择的事件令人难忘”,才需要如此表达,而是因为教师这么要求才这样去做的,不明所以然,为技巧而技巧。笔者这次听课中就发现了这样的问题。实际上,这也是我们的写作教学忽视交际功能所表现出来的弊端之一。

(五)修改的知识:怎样进行修改

这次现场听的8节课都有修改环节,第9和第10个课例本身就是作后讲评课。在教师指导之下,学生的表达有了比较明显的改善。近一半的课注意了教学评的一致性,即教了什么写作技巧,学生就运用这个技巧进行片段的写作,评的时候就看是否运用了这个技巧及运用的情况如何,再作进一步的修改。

从单纯重视作前指导到作前、作中和作后全程关注,从重视教到关注教学评的一致性,这些可喜的变化反映了我们写作教学思想的进步与具体教学操作的逐步落地。但是,在真切看到进步的同时,我们也发现,在修改知识方面,我们还是匮乏的。无奈之下,就由教师牵引着去交流、评价、修改。

修改的知識属于程序性知识,指导我们如何做事。美国过程写作法中的“作者圈”[9]的做法很有借鉴意义。学生以两种角色身份参加“作者圈”活动:作者与组员,当然,这两种角色对每个学生来说是兼有的,随时转换的。两种角色,分别有不同的要求:“作者”要带着鲜明的目标来读自己的作文,要向组员提出需要帮助的地方,询问修改或细化的意见;“组员”要有明确的任务来听来提问,并配有“提问样本”供组员提问时选用。

“作者圈”活动的实质就是以“要求”“提问样本”为支架,引导学生逐步树立“作者意识”“读者意识”,在“作者”与“读者”的相互对话中进行作文的自改、互改。“作者圈”活动具有鲜明的程序知识特性与多方面的写作指导功能。

以上是我们基于10个课例的观察与思考。通过观察与分析,我们看到了写作知识开发的多向度、多维度与多层次,应该说这些知识都具有各自不同的作用与价值。我们在看到写作教学传统、传统写作知识继续发挥作用的同时,也深切感受到了它所造成的弊端,它所带来的对儿童主体与语篇功能的遮蔽。在写作教学理论研究成果迭出,实践探索不断推进的深刻背景下,我们需要进一步扩展视野,广采兼收,在言语交际的视域之下探索写作功能的发挥,着眼“真实写作”来开发写作知识,精要选择,指导学生运用写作知识,改善作为生命表达与社会交往的写作的生存现状。

参考文献:

[1]吴勇.吴勇话“知识”——小学精准性写作教学探索[M].福州:福建教育出版社,2016:119-126.

[2]王丽琼.《“我的体验”》作后讲评实录与反思[J].语文教学通讯(C版),2012(7-8):45-47.

[3]荣维东.交际语境写作:我国写作教学的发展[J].语文教学通讯(C版),2013(4):7.

[4]叶黎明.体式、活动、语境——小学习作教学改革的方向性思考[J].语文教学通讯(C版),2014(6):16.

[5]董蓓菲.全景搜索:美国语文课程、教材、教法、评价[M].上海:华东师范大学出版社,2009:47.

[6]梁中杰.现代基础写作学[M].成都:四川大学出版社,2009:114.

[7]周姬昌,李保均,林可夫.写作学高级教程(第四版)[M].武汉:武汉大学出版社,2010:158.

[8]刘洪妹.写作与语言艺术[M].北京:北京大学出版社,2015:162.

[9]董蓓菲.美国过程写作法——旨在管理写作行为的作文教学法[J].语文建设,2010(3):71-74.

责任编辑:石萍

Developmental Path and Direction of Writing Knowledge

LIANG Chang-hui

(Huashi Experimental Primary School, Jiangyin 214421, China)

Abstract: It has gradually become the common ground to emphasize the role of writing knowledge and develop it. Analysis of ten teaching cases on “An Experiencing Activity” reveals that the knowledge of content, function, style, technique, and revision plays different roles in writing instruction and what status the knowledge has. Also, such analysis helps us gain insight into the advantages and disadvantages of writing knowledge development and what we should do to adjust the writing knowledge.

Key words: writing knowledge development; path; direction; observation; experiencing activity