证明标准的差异化问题研究

——从认罪认罚从宽制度说起

2017-08-22李勇*

李 勇*

证明标准的差异化问题研究

——从认罪认罚从宽制度说起

李 勇*

随着认罪认罚从宽制度试点的推进,我国刑事案件的办理程序将逐步序形成速裁程序、简易程序、不认罪普通程序“三足鼎立”的格局,这三种程序的证明标准差异化是解决长期以来我国诉讼程序改革中“简易程序不简”顽疾的必由之路,也是提高诉讼效率,解决司法资源严重不足,集中精力办大案,从整体上提高案件质量,推进以审判为中心诉讼制度改革的必然要求。要化解人们对于“降低证明标准”的忧虑,就必须建立真正、彻底的沉默权制度和完善有效的律师帮助制度,应当将认罪认罚从宽制度、沉默权制度、律师帮助制度同步作为未来刑事诉讼法修改的重要内容。

证明标准 认罪认罚 沉默权 律师帮助

一、问题的提出

2014年6月27日,第十二届全国人大常委会第九次会议表决通过《关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件速裁程序试点工作的决定》,该《决定》授权最高人民法院和最高人民检察院在北京、上海、南京等18个城市开展速裁程序试点。2016年9月3日,全国人大常委会又通过了《关于授权在部分地区开展刑事案件认罪认罚制度试点工作的决定》,再次授权最高人民法院、最高人民检察院在上述18个城市开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作。2016年11月16日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》,规定了三年以下的速裁程序和三年以上的简易程序实现程序从简、实体从宽,其中,第16条对速裁程序进行了规定,即对于基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,事实清楚、证据充分,当事人对适用法律没有争议,被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的,可以适用速裁程序,由审判员独任审判,送达期限不受刑事诉讼法规定的限制,不进行法庭调查、法庭辩论,当庭宣判,但在判决宣告前应当听取被告人的最后陈述;第18条对三年以上的简易程序进行了规定,即对于基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以上刑罚的案件,被告人认罪认罚的,可以依法适用简易程序审判,在判决宣告前应当听取被告人的最后陈述,一般应当当庭宣判。至此,我国刑事案件办理程序形成了速裁程序、简易程序、不认罪普通程序“三足鼎立”的格局,其中速裁程序案件和简易程序案件都属于认罪认罚案件。这里的速裁程序案件、简易程序案件、不认罪普通程序案件,其证明标准能否实行差异化?如何实现差异化?这直接关系到改革的初衷能否实现甚至是改革的成败。

二、证明标准差异化的现实紧迫性

速裁程序案件、简易程序案件、不认罪普通程序案件能否实行差异化的证明标准?学界关于这一问题存在较大争议。有“同一证明标准说”,如陈光中教授主张认罪认罚从宽制度仍应当坚持“案件事实清楚,证据确实、充分”的证明标准;1陈光中、马康:《认罪认罚从宽制度若干重要问题探讨》,载《法学》2016 年第8期。樊崇义教授也认为“认罪认罚从宽不能动摇‘事实清楚,证据确实、充分’的证明标准”。2樊崇义、李思远:《认罪认罚从宽程序中的三个问题》,载《人民检察》2016年第4期还有“证明标准适当降低说”,如有人认为简易程序中事实调查的形式化与排除合理怀疑的证明标准所要求的庭审实质化之间存在矛盾,“同一证明标准说”违背了简易程序的诉讼价值。3参见谢登科:《论刑事简易程序中的证明标准》,载《当代法学》2015年第3期。2016 年3 月在上海召开的“刑事案件差异化证明标准”研讨会上,有专家认为,“事实清楚,证据确实、充分”在不同犯罪案件中,如毒品犯罪、盗窃犯罪等,必然存在不同的标准,因此差异化证明标准也是刑事诉讼的规律之一,确定不同犯罪的差异化证明标准有助于避免错误地认定犯罪和放纵犯罪,使每一个案件能精准地体现公平正义。4参见林中明:《应构建刑事案件差异化证明标准》,载《检察日报》2016年4月7日。

笔者认为,证明标准差异化是当前我国刑事诉讼改革的必然趋势和现实要求。

(一)证明标准差异化是实现案件繁简分流的根本保障

我国简易程序最大的问题是“简易程序不简”。一方面,案多人少矛盾突出,另一方面简易程序没有发挥应有的作用而无法实现繁简分流。按照1996年刑事诉讼法的规定,我国的简易程序适用于三年以下有期徒刑的认罪案件,虽然检察机关不出庭,但法院仍然需要开庭审理,与普通程序相比,除节约检察机关出庭时间外,节省的司法资源有限。后来司法实践中探索出“普通程序简化审”,简化主要体现在庭审讯问可以省略,举证可以简化综合出示,但是与普通程序相比,举证、质证、法庭辩论“一个都不能少”。一阵风过后,仍然有不少庭审讯问并没有省略,而综合出示证据节省的时间也极其有限,对于有经验的公诉人而言,综合出示证据可以减少一些出庭时间,但是高度概括证据比全面宣读证据更难,需要庭前花费大量时间来归纳概括证据,庭审中节约的时间在庭前被“补回来”了;同样,有经验的法官能够接受证据简化综合出示,没有经验的法官要求公诉人尽可能详细地出示证据,就这样,普通程序简化审慢慢走上了“简化审不简”的老路。

为了解决“简易程序不简”的难题,2012 年刑事诉讼法修改时,将简易程序扩大到三年以上有期徒刑的案件,使简易程序能够适用于被告人认罪的大多数案件,但在实践中并没有取得预想的效果。2012年刑事诉讼法实施的初期,全国各地竞赛似的压缩庭审时间,很多地方宣称“10分钟一个简易程序庭审”“6分钟一个简易程序庭审”;有的地方实行集中移送起诉、集中庭审、集中宣判,如吉林省长春市南关区6起案件集中起诉、集中审理,媒体宣传称“6个案件庭审仅用40分钟”。5参见秦洪祥等:《6件醉驾案庭审仅用40分钟——吉林长春南关:探索简易程序审案件集中起诉》,载《检察日报》2012年7月15日。又如江苏省宿迁市沭阳法院对12件简易程序案件集中审理,媒体宣称,“65分钟审结12件简易案件,平均每个案件庭审耗时仅有5分钟”。6李金宝等:《江苏宿迁市沭阳法院简易案件集中审》,载《人民法院报》2012年12月30日。但是,一阵风之后,一切照旧。试想,如果简易程序已经实现了上述效果,何须后来的速裁程序和认罪认罚从宽制度改革呢?

正因为2012年刑事诉讼法的简易程序仍然没有实现繁简分流的效果,所以,近年来又开展了速裁程序和认罪认罚从宽制度试点工作。试点效果如何呢?笔者所在地恰巧是试点单位,根据笔者亲身经历和观察,目前程序从简主要体现在以下方面:(1)办案期限缩短。如速裁程序案件检察机关审查起诉和法院审理期限一般为10个工作日,特殊情况可以延长至15个工作日。但是办案期限缩短就意味着办案人员的工作强度加大。因为证据规格、证明标准没有降低,该做的工作并没有减少,只是压缩了办案时间,对于办案人来说,不是减轻负担而是加重负担。(2)法律文书适当简化。有的地方起诉书、判决书实行表格化确实节省了一些资源。但是法律文书的数量不减反增,适用速裁程序增加了认罪认罚告知书、具结书、法律帮助通知书、社会调查函等新的文书。以最高人民检察院公诉厅发布的认罪认罚文书模板为例,起诉书、审查报告还增加了认罪认罚过程的内容,简化的部分基本上被增加的部分抵消了。所以通过简化法律文书来节约司法资源的效果并没有体现出来。(3)法庭审理程序省略法庭调查和法庭辩论。这是目前试点最有实际效果的部分。但是这个“红利”是以法官庭前快速而仔细阅卷为代价的。正因为这一点,实践中很多法官不愿意办理速裁程序案件,因为庭前审查证据时间紧、任务重。有学者通过实证研究发现,“过去法官在法庭上要做的事情,诸如讯问被告人、质证等工作并没有减少。特别是在错案追究制的压力下,反而要求法官更加认真对待每一件简易程序案件,庭外的阅卷工作有所增加”。7左卫民:《简易程序中的公诉人出庭:基于实证研究的反思》,载《法学评论》2013年第4期。从上述试点的实践情况看,程序简化的运行效果并不理想,与快速审判、节约司法资源的初衷仍有相当大的距离。

从1996年的普通程序简化审,到2012年扩大简易程序的范围,再到当前的速裁程序和认罪认罚从宽制度改革,这一路走来,只能说明一个问题:以往的繁简分流改革是失败的。是什么原因导致上述实践效果与理论预想产生如此之大的差距呢?笔者认为,根本原因在于证明标准问题:法官之所以在庭前花大量的时间来阅卷,是因为庭审中省略了证据调查程序,而证明标准又没有降低,所以庭审中省略的部分只能通过庭审前“补回来”;公诉人在案件质量的压力和证明标准的高要求之下,压缩办案时间,而出庭公诉节省出来的短暂时间根本不足以弥补审查起诉中的艰辛付出。因此,无差别地适用“确实、充分”的证明标准,无疑是阻碍繁简分流的根本原因。要想发挥简易程序、速裁程序在案件繁简分流、节约司法资源中的真正速审效果,证明标准的差异化将是必然趋势。一些学者之所以坚持速裁程序、简易程序证明标准不降低的观点,是因为对上述现实状况缺乏了解。2016年1月22日,在中央政法工作会议上,中央政法委书记孟建柱指出,“要研究探索对被告人认罪与否、罪行轻重、案情难易等不同类型案件,实行差异化证明标准”,强调“把不认罪和认罪后又翻供的案件作为推进庭审实质化的重点”。8邢丙银:《中央政法委:将研究提出以审判为中心的诉讼制度改革具体意见》,载“澎湃新闻网”,http://www.thepaper.cn/www/v3/jsp/newsDetail_forward_1423978,最后访问日期:2017年6月13日。这番讲话可谓一语中的。

(二)证明标准差异化是提升案件质量的重要保障

一些学者之所以坚持速裁程序、简易程序证明标准不降低的观点,还有个重要原因就是担心会影响案件质量,可能加剧错案的发生。如汪海燕教授认为,认罪认罚从宽案件不能降低定罪的证明标准,主要理由是降低证明标准会加剧冤假错案发生的风险,“近期发现的冤假错案,如湖北的佘祥林案件、河南的赵作海案件、福建的念斌案件、内蒙古的呼格吉勒图案件以及河北的聂树斌案件等,均与过分依赖口供定案以及没有达到证明标准而定罪有直接关联”。9汪海燕:《完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度》,载《人民法院报》2017年4月24日。其实,这种观点是对司法实践的误解。

首先,证明标准的差异化,不是整体降低所有案件的证明标准,而是被告人真诚认罪悔罪的轻微刑事案件的证明标准相对降低。对于这类案件,在基本证据达到的前提下,排除非法证据,被告人真诚认罪悔罪,又是轻微刑事案件,适当降低证明标准,不会导致被错误定罪。无论是赵作海案件还是呼格吉勒图案件都是被告人不认罪、翻供且存在严重非法取证而导致的错案。对于速裁程序案件而言,唯一可能出现错误的,就是被告人认罪是虚假的,对于这一点,只要建立相应的制度,保障其认罪认罚的真实性和可靠性,即可最大限度避免错误的发生。比如,在制度设计上,规定侦查终结、审查起诉和审判每一个环节都必须核实其认罪的真实性和自愿性,每一个环节都签署认罪具结书;在签署认罪具结书时应当有律师在场,逐步实现律师帮助和法律援助全覆盖;建立彻底、全面的沉默权制度;等等。

其次,只有通过证明标准的差异化来推动案件繁简分流的真正实现,才能让有限的司法资源集中在重大疑难复杂案件上,这样反而更加有利于提高案件质量,预防错案。经验表明,错案的发生大都集中在重大案件上。可以说,重刑案件才是错案的重灾区,我们只有集中精力治理好这个重灾区,才能有效治理错案问题。而残酷的现实表明,司法人员在几乎难以承受的案件压力之下,对所有案件平均用力,难以保障案件质量。我们可以做一个对比:一个刑事辩护律师,一个月办1个刑事案件,一年办12个刑事案件,就属于刑辩律师中的翘楚;而一个公诉人一个月办10个刑事案件,一年办120个刑事案件的比比皆是。我们只有对这120个刑事案件中的80%左右的诸如危险驾驶、交通肇事、盗窃、容留他人吸毒、非法持有毒品等认罪认罚的轻微刑事案件简化工作量之后,才能让承办人把主要精力集中在20%左右的重大疑难复杂案件上,这样才能确保这20%的案件不出问题,而那80%的案件又出不了问题,这样整个案件质量必然是大大提高了。

(三)证明标准差异化是推进以审判为中心诉讼制度改革的必然要求

表面上看,认罪认罚从宽制度改革,简化庭审程序,使庭审流于形式,似乎与以审判为中心诉讼制度改革所要求的庭审实质化背道而驰。其实不然。

首先,以审判为中心重点要审理的是不认罪的普通程序案件,而不是要求所有案件全部按照庭审实质化、证据裁判原则和直接言词原则进行庭审。世界上没有哪个国家能对所有的案件无差别、无例外地贯彻证据裁判原则和直接言词原则,而是通过繁简分流对少部分案件实现彻底的证据裁判原则和直接言词原则。美国通过辩诉交易程序将90%以上的案件分流出去,这90%案件无须经过陪审团审理,不受直接言词原则的限制,审理的重点是量刑,因此证据裁判原则的一系列规则在这里并未被遵守。10参见[美]安吉娜·J.戴维斯:《专横的正义:美国检察官的权力》,李昌林、陈川陵译,中国法制出版社2012年版,第45页。在英格兰和威尔士,每年经陪审团审判的案件远低于10%,“在被告辩诉交易的地方是不会发生审判的”,何来庭审的实质化?直接言词原则和证据裁判原则也无须遵守。11参见[英]威廉·特文宁:《反思证据:开拓性论著》,吴洪淇等译,中国人民大学出版社2015年版,第218页。在德国,同样设置了多种简易程序而无须遵守直接言词原则,比如德国的处刑令程序实行书面审理,自然不必严格遵守直接言词原则和证据裁判原则。按照德国宪法法院的见解,对于简易刑事案件的解决,“应在合乎比例的许可下,以最迅速方式解决,如此既不浪费时间,亦可节省诉讼费用,同时亦能使法院有充裕时间,审判重大案件,不至于因轻微案件受到束缚,可将焦点至于重大案件”。12张丽卿:《刑事诉讼制度与刑事证据》,中国检察出版社2016年版,第73-74页。

其次,只有实行证明标准的差异化,推动案件繁简分流,才能实现不认罪的、重大疑难案件真正地庭审实质化、彻底贯彻证据裁判原则和直接言词原则。换言之,要想推进以审判为中心诉讼制度的切实落实,就必须实现案件的繁简分流。对于被告人已经认罪的案件,控辩双方对于案件事实没有争议,在这种情况下如果机械地坚持直接言词原则,要求所有证人必须出庭作证,这不符合诉讼经济原则,“对没有争议的事实和证据仍然机械遵照直接言词庭审,只会让庭审流于形式,并不能发挥其探究案件真实的功能”。13前引3 ,谢登科文。美国正是因为辩诉交易分流出去90%以上的案件,才有精力对万众瞩目的重大案件实行“旷日持久”的庭审,才能实现10%的案件证人全部出庭作证,严格禁止传闻证据。在德国,“由于普通刑事案件过多,造成司法机关严重超负荷地工作,所以,不能使每个案件都在主要审判程序中处理,也连带地使那些需要时间和仔细侦查的复杂案件和重大案件,无法得到妥善的处理,为了使司法机关能集中精力于重大犯罪的处理,‘处刑令程序’就扮演了非常重要的角色”。14前引12 ,张丽卿书,第73-74页。对于我国而言,如果我们不进行案件的繁简分流,那么真正意义上的以审判为中心的诉讼制度改革就永远只能停留在口号上。正如陈瑞华教授所言,“在被告人自愿认罪的情况下,法院假如再像过去那样,就检察机关指控的犯罪事实和指控罪名组织法庭调查和法庭辩论,确实是毫无必要的。法院即便维持一种形式上的法庭调查和法庭辩论,也往往是流于形式的,而失去了实质的意义。真正的‘庭审实质化’,应当适用于那些被告人不认罪、控辩双方对被告人是否犯罪问题存在异议的案件。而对于被告人自愿认罪、控辩双方在被告人构成犯罪问题上不持异议的案件,确实应当实行‘庭审形式化’”。15陈瑞华:《“认罪认罚从宽”改革的理论反思——基于刑事速裁程序运行经验的考察》,载《当代法学》2016年第4期。

(四)证明标准差异化是司法实践的迫切需求

不管理论上承认与否,实践中不同案件的证明标准的差异化都是客观存在的。证明标准会随着犯罪严重程度、刑罚轻重、罪名类型而呈现出差异性。实践表明,用故意杀人的证据标准来办盗窃案,10个盗窃案有9个是无法定案的。实践中,大量的可能判处三年以下有期徒刑的被告人认罪的盗窃案件,因财物灭失、没有提取到指纹、没有调取到监控录像、没有在场证人,定案证据主要只有两种:一是犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,也就是犯罪嫌疑人、被告人承认自己实施了盗窃的事实;二是被害人陈述,也就是被害人证明其财物被盗。上述这两个方面的证据相互印证,即可以定案。但是在故意杀人案件,以及可能判处无期徒刑、死刑的案件中,这样的证据不可能定案。再比如,毒品案件与其他案件相比,其证明标准相对低一些,这也是不争的事实。实践中,大量的可能判处三年以下有期徒刑的贩卖毒品案件、容留他人吸毒案件并没有现场查获毒品,其核心证据也只有两种:一是犯罪嫌疑人、被告人供述自己贩卖毒品给他人,容留他人吸毒;二是购买毒品者、被容留吸毒者的证言,这两个方面的证据相互印证就可以定案,尽管我们将这样的案件证据也称之为“确实、充分”,但是其实际内容已然发生重大变化。所以,不承认证明标准的差异化,就是对上述司法实践现实情况的忽视,就不是“实事求是”的态度。这种司法实践的现实情况和需求,需要得到理论上的认可。

三、证明标准差异化的域外经验

从国际上看,不同案件的证明标准在实质上并非绝对整齐划一,证明标准差异化是广泛存在的。

(一)英美法系辩诉交易案件证明标准

英美法系奉行当事人主义,辩诉交易成为主要的简易结案模式。对于辩诉交易案件而言,其证明标准与陪审团审理的普通案件相比是存在差别的。在辩诉交易中,法院在接受被告作出有罪答辩之后,就不会对案件进行证据调查和法庭辩论,而直接进入量刑程序。美国联邦最高法院认为,“有罪答辩并不仅仅是被告人对其承认指控罪行所作的供述,其本身就是一种定罪(confession),后面的事项就是进行判决和决定刑罚”。16Boykin V. Alabama, 395 U.S.238, 242(1969),转引自杜以静:《刑事简易程序定罪证明标准研究》,载《四川理工学院学院》(社会科学版)2016年第4期。被告人自愿、明智地选择有罪答辩,意味着其不再受无罪推定原则的保护,检察官无须就指控的犯罪事实承担证明责任,案件不再进入正式审判程序,法官可依据被告人有罪答辩直接对其定罪。在1966年之前,美国《联邦刑事诉讼规则》并不要求审查有罪答辩的事实基础,1966年对《联邦刑事诉讼规则》第11条进行了修正,规定法官仍需审查案件的事实基础,即法院在接受被告人的有罪答辩之前, 要确信被告人的认罪是否自愿、明知、明智,是否是在威胁、强迫下作出的;法院还要审查被告人是否了解其认罪的罪刑和所放弃的权利;法院接受认罪声明以后、判决前,必须调查事实基础是否足以支持认罪声明。通常情况下,法官是通过询问被告人和检察官,或者通过书面审阅检察官的报告等方式来调查事实基础。但是,《联邦刑事诉讼规则》并没有规定在个案中事实基础需要具备哪些要件和达到什么程度,而是通过判例来阐释。1970年美国联邦最高法院在阿尔弗德案中,明确有罪答辩的事实基础必须存在“有力证据”(strong evidence)。在阿尔弗德案中,美国联邦最高法院认为,如果辩诉交易的案卷材料包含了被告人有罪的“有力证据”,即使被告人主张无罪,法院仍可采纳有罪答辩,对其作出有罪判决。美国联邦最高法院虽未解释什么是“有力证据”,但认为在该案中确实存在证明阿尔弗德有罪的“压倒性证据”( overwhelming evidence) 。该案中仅有一名警察和两名证人的宣示证言,这些证言并不能直接证明被告人实施了杀人行为。该案中的“有力证据”显然不能让法官排除合理怀疑地确信被告人有罪。可见,这里的“压倒性证据”的证明标准,显然不同于“排除合理怀疑” (proof beyond reasonable doubt)的证明标准,前者对确信程度的要求低于后者。在美国刑事司法实践中,虽然刑事司法制度要求在辩诉交易中审查有罪答辩的事实基础要件,但并不要求其达到“排除合理怀疑”的证明标准,仅仅要求有罪答辩存在“有力证据”。17前引3 ,谢登科文。这里的“有力证据”与“优势证据”仅一纸之隔。

另外,美国的量刑事实证明标准与定罪事实证明标准也是存在差异的。关于量刑事实应该采取何种证明标准,曾经存在过一些争议,经过长期争论,美国《联邦量刑指南》于1987 年11 月生效,虽没有明确量刑的证明标准,但事实上,在前量刑指南时代与量刑指南时代,美国联邦上诉法院已经阐释了坚持McMillan v. Pennsylvania 案中所确立的“优势证明标准满足正当程序的要求”的规则。在司法实践中,美国法院也普遍采用《联邦量刑指南》颁布前McMillan v. Pennsylvania案所确立的优势证明标准。因为在这些法院看来,一方面正当程序并未要求量刑适用比优势证明标准更高的标准;另一方面在《联邦量刑指南》出台之前法官对于量刑因素适用优势证据标准,没有理由在《联邦量刑指南》出台后适用更高的标准。18参见吕泽华:《美国量刑证明标准的变迁、争议及启示》,载《法学杂志》2016年第2期。值得注意的是,对于不利于被告人的加重量刑事实,美国联邦最高法院和一些州的高等法院规定:“除先前犯罪外,任何的将刑罚超过了法律规定的最高刑罚界限的量刑裁判必须提交陪审团作出决定,并且要排除合理怀疑的可能。”在英国,有一个专门的法官听取控辩双方的证据并对争议的量刑事实作出裁决的“牛顿听审”程序。在该程序中,“控方要超出合理怀疑地向法官证明他们所主张的对量刑产生影响的犯罪事实是正确的”,19周颖佳:《浅论量刑事实的证明标准》,载《人民法院报》2014年4月2日。辩方对其提出的罪轻情节只需要符合优势证据的标准即可被法官采信。

(二)大陆法系简易程序案件的证明标准

大陆法系的典型代表德国,在最近几十年中,案多人少,矛盾突出,协商性司法应运而生,同时也使“内心确信”的证明标准受到挑战。德国的简易程序有三种:处罚令程序、速审(简易)程序、认罪协商程序。处刑令程序(处罚令程序),是一种书面审理的程序。德国《刑事诉讼法典》第407 条规定,此程序指在被告人自愿认罪的情况下,对于案情清楚且被告人同意适用该程序的轻微案件,检察官提出书面申请,法院可不经过开庭审理,只对申请及其案卷材料进行审查,并直接据此对被告人的行为作出裁决。处刑令程序在1993年之前是针对科处罚金的轻微刑事案件,1993年扩大到一年以下有期徒刑缓刑的案件。1997年德国适用处罚令程序的案件有68万件,占所有刑事案件的57%。20前引12 ,张丽卿书,第76页。这种书面审查方式在实践中操作比较粗糙,通常法官并不审核案件的真实性而是习惯性准许检察官的申请,签署处刑命令。21参见[德]约阿希姆·赫尔曼:《协商性司法——德国刑事程序中的辩诉交易》,程雷译,载《中国刑事法杂志》2004年第2期。可见,此类案件虽然也是法官根据心证作出的决定,但是已经突破直接言词等原则,其证明标准与普通审理程序不可同日而语。德国的速审程序适用于案情简单、证据明确,一年以下有期徒刑的案件。适用此程序的案件,诉讼中省略全部中间程序、简化证据调查程序。1997年,大约3%的区法院审理案件适用速审程序。这种速审程序简化了证据的认定过程,且调取证据请求对于法院没有拘束力:如果被告人或其辩护人提出可能对其有利的证据,请求法院调查,法院可以拒绝。22前引12 ,张丽卿书,第67-68页。德国的认罪协商程序经过曲折的发展, 迄今为止,协商不仅在德国刑事诉讼中建立起来了,并且还获得了法律上的承认。20世纪80 年代末期进行的实证性调查和评估表明, 当时大约20 %到40%的刑事诉讼是在协商的帮助下结案的。23参见[德]约阿希姆·赫尔曼:《德国刑事诉讼程序中的协商》,王世洲译,载《环球法律评论》2001年冬季号。在认罪协商程序中,法官只需调查部分相关证据以确定该供述具有事实依据,即可终结案件审理程序。24前引21 ,约阿希姆·赫尔曼文。若在协商性司法中严格坚守“内心确信”证明标准,人财物耗费将大幅提升,甚至使案件处理陷入僵局,因此将审查的重点放在认罪的自愿性上。

另外,大陆法系的证明方法分为严格证明和自由证明。依通说之见, 严格证明与自由证明的差异体现在证据种类(证据方法与证据资料)、证据调查程序(和证据能力)、有罪判决中的心证程度(证明标准)等三个方面。25参见林钰雄、杨云骅、赖浩敏:《严格证明的映射:自由证明法则及其运用》, 载《国家检察官学院学报》2007年第5期。对于攸关认定犯罪行为之经过、行为人之责任及刑罚之高度等问题的重要事项,法律规定需以严格方式提出证据,亦即所谓的严格证明。除此之外,以一般实务之惯例,以自由证明之方式,也可不拘任何方式来获取可信性,如查阅卷宗和电话询问。26参见[德]克劳思·罗科信:《刑事诉讼法》,吴丽琪译,法律出版社2003年版,第208页。严格证明受到直接原则、言词原则等限制,而自由证明则不受直接、言词原则等限制,调查证据的方法和程序,有充分的选择自由,法官可以通过查阅卷宗或电话询问的方法来调查证据资料并形成心证,不受直接、言词及公开审理原则及传闻法则之限制。自由证明的适用范围一般限于程序性事项,比如有无回避事由、管辖等。27参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),中国人民大学出版社2005年版,第352-353页。我国台湾地区刑事诉讼法规定,起诉审查程序、简式审判程序、简易判处刑以及羁押、搜索、鉴定留置、许可、证据保全及其他依法所为强制处分之审查,立法理由认为“非认定被告有无犯罪之实体审判程序,其证据法则毋须严格证明,仅以自由证明为足矣”。28前引27 ,林钰雄书,第 353 页关于严格证明与自由证明在证明标准上是否存在差异,理论上有一定的争议。日本著名法学家小野清一郎在将德国的严格证明与自由证明理论引入日本时,对两者的证明标准进行了区分,他认为,严格证明必须达到“不容有合理性怀疑存在余地”的确信程度,而自由证明仅以“优势证据”来证明即可。29参见[日]小野清一郎:《犯罪构成要件理论》,王泰译,中国人民公安大学出版社2004年版,第255页。

笔者认为,由于严格证明与自由证明在证明方法和证明对象上的不同,这决定了其证明标准一定是存在差异的。对自由证明而言,法官可以通过查阅卷宗或电话询问等方法来调查证据并形成心证,不受直接、言词及公开审理原则及传闻法则之限制,这决定了其证明标准必定与严格证明的证明标准存在差异。在德国,严格证明适用通常的证明标准,即“排除合理怀疑”“接近确凿的盖然性”“任何人对真实性都确信无疑” 等,但就自由证明而言,“在许多案例中对此只需有纯粹的可使人相信之释明程度即已足”,“释明”与“证明” 的区别在于这两种行为使法官产生心证之程度不同,“证明乃指使法官对所指陈之事实产生确信。相对地,释明则使人相信其具可能性即可”。30前引26 ,克劳思·罗科信书,第207页。我国台湾地区学者林钰雄教授也认为,严格证明与自由证明的证明标准不同,他指出,“待证之事实,必须证明至何等程度,始能评价为‘已经证明’?法院始能据以裁判?这点,首先取决于严格证明与自由证明”。林钰雄教授还进一步指出,待证事实分为实体事实和程序事实,被告之犯罪事实属于严格证明的范围,需证明到无合理之怀疑的“确信程度”;对于程序事实,适用自由证明程序,其“心证无须到达确信程度,只要法院在心证上认为‘很有可能’或‘大致相信为已足’”,这种“很有可能”或“大致相信”的心证程序,“约莫相当于本法所称释明的程度”。31前引27 ,林钰雄书,第360-361页。由此可见,由于严格证明依据具有法定的证据形式及证据能力的证据进行证明,且经由法庭进行的举证、质证等证据调查程序,故应该达到排除合理怀疑的证明标准;而自由证明不受上述条件的限制,其证明标准必然会受到影响,即很难达到排除合理怀疑的程度。不同的证明根据与证明程序决定了两种证明方法在证明标准上的差异,自由证明通常不必达到排除合理怀疑的证明标准。司法实践中对被告方主张的有利于己的事实的证明通常只需达到优势证据的标准即可。

综上所述,英美法系的辩诉交易案件和大陆法系的简易程序案件的证明标准与普通程序案件的证明标准相比,有所降低;量刑事实和程序性事实的证明标准与定罪事实的证明标准相比,也有所降低。

四、证明标准差异化的体系建构

如前所述,证明标准的差异化是客观存在的,问题是如何进行差异化。

尽管英美法系在证明标准上使用“排除合理怀疑”的表述,大陆法系使用“内心确信”的表述,我国使用“确实、充分”的表述,但是其在价值上具有趋同性,可谓殊途同归。首先,“排除合理怀疑”并不排斥“确实、充分”。《布莱克法律词典》将“排除合理怀疑”解释为:“是指全面的证实、完全的确信或者一种道德上的确定性;这一词汇与清楚、准确、无可置疑这些词相当。”这里的“全面的证实”“完全的确信”与“确实、充分”具有异曲同工之处;这里的“清楚、准确、无可置疑”与“确实、充分”几无差别。由此可见,“排除合理怀疑”同样具有确实、充分之意。其次,“内心确信”也是建立在确实、充分的证据基础之上进行的内心判断。德国现行刑事诉讼法第261条明确规定,“对证据调查结果”——即“对事实之调查”——“法院乃就由全部审判过程所获得之确信决定之”。德国学者克劳思·罗科信进一步就此指出“此乃指,法官对特定的事实必须无疑义地认为其为真实。这样亲自所获得的确信按判例之见解,对形成有罪判决而言有其必要性,并也已充分”。32前引26 ,克劳思·罗科信书,第117页内心确信固然依赖于裁判者基于理性和良心进行判断,但是这种判断也是建立在证据的量和质的积累基础之上的。换言之,内心确信有其客观的衡量指标,而不单纯属于法官的主观确信。法官的内心确信应当建立在客观事实基础上,并经得起反复的验证。33前引26 ,克劳思·罗科信书,第118页。对此,陈瑞华教授指出,“其实,与其他任何证明标准一样,内心确信的标准既有其主观的一面,也有其客观的一面”,“所谓的‘内心确信’也不是纯主观的确信,而具有其客观的事实基础和可反复验证的效果”。34陈瑞华:《刑事诉讼中的证明标准》,载《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。再次,“确实、充分”的表述既没有排斥事实裁判者的内心判断,也没有否定“排除合理怀疑”的必要性。事实上,我国刑事诉讼法从来没有否定裁判者认定一个案件的证据是否达到定案标准需要内心判断,相反,《刑事诉讼法》第172条规定“人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定”,这里使用了“认为”一词,尽管其主语是“人民检察院”,但最终还是“人民检察院”的检察官在“认为”,这恰恰肯定了检察官的内心判断。同样,“证据确实、充分”的立法表述不仅没有否定“排除合理怀疑”对定案的意义,相反,2012年修改《刑事诉讼法》对“确实、充分”做进一步阐释时,使用了“排除合理怀疑”这一术语,即第53条第2款对“证据确实、充分”设立了需要满足的条件之一:“综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。”

由此观之,“排除合理怀疑”“内心确信”“确实、充分”只是表述不同,并非相互排斥的关系,只是从不同的角度做出的表述。“内心确信”从正面、主观的角度来表达证明标准的含义,“排除合理怀疑”是从反面、主观的角度来表达证明标准的含义,“确实、充分”则是从相对中立、客观的角度来表达证明标准的含义,可谓殊途同归,完全可以相互补充、相互借鉴。樊崇义教授也认为,“无论是‘排除合理怀疑’‘内心确信’,还是‘高度的盖然性’,还有‘清楚、准确、无可置疑’等证明标准,应该说它们要求达到的证明程度基本上都是一致的”。35樊崇义:《证明标准:相对实体真实——〈刑事诉讼法〉第53 条的理解和适用》,载《国家检察官学院学报》2013年第5期。在这个前提之下,在证明标准差异化问题上,我们完全可以借鉴大陆法系严格证明与自由证明的区分、英美法系量刑事实证明标准,并结合我国的实际情况设计相应的证明标准位阶体系。

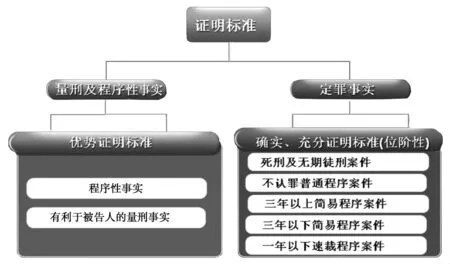

笔者的设想是,将证明标准区分为量刑及程序性事实的证明标准和定罪事实的证明标准,对于前者采取优势证明标准;对于后者在坚持“确实、充分”证明标准的前提下,按照死刑及无期徒刑案件、不认罪普通程序案件、三年以上简易程序案件、三年以下简易程序案件、一年以下速裁程序案件划分出五个位阶。虽然这五类案件证明标准仍然采用“确实、充分”的表述,但是在达到“确实、充分”证明标准的要求基础之上承认其具有位阶性和差异性,从死刑及无期徒刑案件到一年以下速裁程序案件,其证明标准的要求逐级递减。可以用右图进行概括。

上述观点的立论基础在于:首先,从理论上看,无论是英美法系的“排除合理怀疑”证明标准还是大陆法系的“内心确信”证明标准,在辩诉交易案件或简易程序案件中都存在差异化的样态。同样,无论是英美法系对量刑事实与定罪事实采取不同的证明标准,还是大陆法系对严格证明与自由标准采取不同的证明标准,无不体现出证明标准的差异化特征。正如法学中的诸多理论一样,有原则就有例外,如果说“排除合理怀疑”是英美法系的一般、原则性的证明标准,那么优势证明标准、有力证明标准就是其例外;如果说确信程度是大陆法系的一般、原则性的证明标准,那么自由证明的释明程度就是其例外。同样,我国的“确实、充分”的证明标准,在定罪事实与量刑事实,在普通程序与简易程序、速裁程序中也不可能“整齐划一”“铁板一块”,理应具有差异化的空间。其次,从实践角度观察,证明标准已经呈现出差异化的特点。如前所述,实践中大量的简易程序、速裁程序案件,虽然名义上将案件的证据表述为“确实、充分”,但是这种“确实、充分”与可能判处死刑的重刑案件、不认罪的普通程序案件相比,其实际内容已然发生重大变化。因此,证明标准的差异化具有坚实的实践基础。最后,从立法上看,虽然我国刑事诉讼立法对于证明标准问题使用了“确实、充分”的表述,但是这并不意味着“确实、充分”的证明标准在所有案件中都必须完全一致,也不排除裁判者在具体个案中进行差异化的理解。所以,我们在承认刑事诉讼“确实、充分”证明标准的基础上,承认在不同案件中存在一定差异,具有位阶性,并不违反法律的规定。

(一)量刑及程序性事实的优势证明标准

我国的证明标准差异化,首先就体现在定罪事实证明标准和量刑及程序性事实证明标准的区分上。如前所述,英美法系中的量刑事实一般采用优势证明标准;大陆法系中的程序性事实一般采用自由证明的方法,在证明标准上达到“释明”的程度即可,这里的释明程度与优势证明标准具有异曲同工之处。优势证据是指支持某一待证事实存在的证据较之那些证明该事实不存在的证据而言,具有明显的优势。换言之,当证明责任的承担者能够证明某一待证事实的存在要比不存在具有更大的可能性时,也就等于达到了“优势证据”标准,一般认为,优势的可能性必须超过50%。36前引34 ,陈瑞华文。

对于我国而言,程序性事实和有利于被告人的量刑事实可以采用优势证明标准,对于不利于被告人的量刑事实仍应该采用“确实、充分”的证明标准。首先,我国《刑事诉讼法》第53条第2款对“证据确实、充分”明确规定,“应当符合以下条件:(1)定罪量刑的事实都有证据证明;(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(3)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑”。从该条款看,量刑事实的证明标准似乎应当和定罪事实一样。但是,2013 年1月1日起实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第64条第2款对证明标准作了解释:“认定被告人有罪和对被告人从重处罚,应当适用证据确实、充分的证明标准。”该《解释》对被告人从重处罚适用与认定被告人有罪相同的证明标准,即“证据确实、充分”,至于罪轻事实适用何种证明标准,《解释》未作规定,这说明对被告人有利的量刑情节认定未必要达到“确实、充分”的标准。其次,司法实践中,对于有利于被告人的量刑情节的证明标准,以“存疑时有利于被告人”的原则在践行着优势证据的证明标准。比如下面这个案例:

2001年3月16日凌晨,被告人江某伙同他人经事先预谋,至南京某建材超市(已拆迁),共窃得电脑显示器、主机、键盘、打印机、音箱、空调等物品。被告人江某于2011年8月26日至其安徽老家某公安局投案,并如实供述了自己的犯罪事实。安徽某公安局将江某移交南京某公安局,并于当日被取保候审于其安徽老家,并要求其每三个月来南京某公安局派出所报告一次。2012年8月,南京某公安局准备将江某移送审查起诉,电话联系江某而无法打通,遂于2012年11月8日将江某列为网上追逃人员,次日江某被安徽警方在其住处抓获。

此案涉及自首的证明标准问题。被告人江某初次到案系自动投案并如实供述罪行,然后被取保候审,如果其在取保候审期间没有逃跑,当然应当认为系自首。此案的关键就在于公安机关在电话联系不上的情况下,上网追逃将被告江某抓获,能否认为江某在取保候审期间逃跑。如果认定其在取保候审期间逃跑,那么投案后又逃跑的不能认定为自首;反之,如果不能认定其在取保候审期间逃跑,那么应当认定为自首。现有证据中,不利于被告人的证据有:(1)上网追逃决定书;(2)被告人江某更换过电话号码且没有向公安机关报告;(3)公安机关在被告人江某取保候审期间三次电话无法打通的记录。现有证据中有利于被告人的证据有:(1)被告人江某在取保候审期间先后于2011年8月27日、2011年11月10日、2012年2月15日、2012年5月20日、2012年7月20日到公安机关报告(2012年8月没有到公安机关报告是因为截至2012年8月26日取保候审到期),遵守了公安机关要求的每三个月报告一次的规定;(2)被告人江某在其住处即取保候审地被抓获,说明其没有离开取保候审地;(3)公安机关上网追逃的次日,当地公安机关就在其住处找到江某,说明南京公安机关没有尽到传唤责任。应该说,现有证据中既有证明被告人江某可能在取保候审期间故意逃避审判的证据,也有证明其没有逃避审判的证据。在这种情况下,我们不能以没有“确实、充分”的证据证明被告人系自首而不认定为自首,而应当认为证明被告人系自首的证据达到“优势证据”的标准而认定为自首。此案最终的处理结果是认定江某系自首。

程序性事实包括回避、管辖、非法证据排除等,也应当采用优势证明标准。这一点已经得到司法解释的认可。2010年7月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》第6条规定:“被告人及其辩护人提出被告人审判前供述是非法取得的,法庭应当要求其提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者证据”;第11条规定:“对被告人审判前供述的合法性,公诉人不提供证据加以证明,或者已提供的证据不够确实、充分的,该供述不能作为定案的根据。”上述司法解释表明,在非法证据的证明标准问题上,只要辩方提出相关线索或证据,而公诉人不能确实、充分反驳的,就要排除该证据。这里就非法证据的证明标准而言,实际上只需要提出相关线索或证据即可,达到“优势证据”为已足,而无须达到“确实、充分”的程度。

(二)定罪事实的证明标准的位阶

定罪事实属于实体事实,在大陆法系中属于严格证明的范畴,其在证明标准上,需要达到“内心确信”的程度;在英美法系中需要达到“排除合理怀疑”的程度。尽管我国刑事诉讼的一般证明标准是“确实、充分”,但证明标准会随着犯罪的严重程度和刑罚轻重而呈现出不同的位阶。

1.可能判处死刑的案件和可能判处无期徒刑的案件的证明标准处于证明标准位阶的顶端

事实表明,可能判处死刑的案件和可能判处无期徒刑的案件的证明标准一定会高于其他案件,“18世纪晚期的一些案件已经表明,死刑案件的证明标准要比其他案件的证明标准高一些”。37[英]威廉·特文宁:《证据理论:边沁与威格摩尔》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社2015年版,第142页。不承认这一点是不客观的。随着死刑逐步限制乃至废除,无期徒刑或终身监禁将逐步成为最严厉的刑罚,因此将可能判处无期徒刑的案件的证明标准与死刑案件一样采用最高的证明标准是妥当的。

2.不认罪的普通程序案件的证明标准处于证明标准位阶的第二层级

被告人不认罪的案件无非包括这样几种情况:(1)被告人根本没有实施相应的犯罪行为,是被冤枉的,这种情况下,显然要以比较严格的证明标准来甄别;(2)被告人仅实施了部分犯罪行为,这种情况显然也需要比较严格的证明标准来过滤掉部分不是其实施的犯罪事实;(3)被告人实施了相应的犯罪,但是存在侥幸、对抗、报复等心理而故意不认罪,这种情况由于与前两种情况交织,真假难辨,所以需要较为严格的证明标准来防止因错误而出入人罪。

3.可能判处三年以上有期徒刑的简易程序案件的证明标准处于证明标准位阶的第三层级

这种案件,与不认罪案件相比,被告人真诚认罪悔罪,在严格的非法证据排除规则和律师帮助制度之下,与不认罪案件相比,证明标准的要求相对低一些,原因就在于其认罪在真实性具有充分保障的前提下,不会导致错案。同时,又由于此类案件可能判处三年以上有期徒刑,属于相对重刑案件,为慎重起见,其证明标准的要求高于可能判处三年以下有期徒刑的轻罪案件。

4.可能判处三年以下简易程序案件证明标准处于证明标准位阶的第四层级

可能判处三年以下的刑事案件,属于轻罪案件,在事实清楚、被告人认罪的情况下,其证明标准的要求显然要低于可能判处三年以上有期徒刑的案件。这类案件是基层司法机关处理最多的案件,比如简单的危险驾驶案件、交通肇事案件、轻伤害案件、盗窃案件、毒品案件等。

5.可能判处一年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金、免于刑事处罚的速裁程序案件的证明标准处于证明标准位阶的最底层

这类案件相当于国外的一些速审程序案件,还有国家实行书面审,其证明标准要求是最低的。审查的重点应该放在犯罪嫌疑人、被告人认罪的真实性和自愿性上。根据美国的刑事司法经验,被告人在审判前阶段选择有罪答辩的,法院应当举行专门的“答辩认否程序”,要对被告人选择有罪答辩的自愿性、明智性进行审查,并审查检察机关的指控是否具备基本的事实基础,二审程序则主要将“认罪”的合法性以及“从宽”的合理性作为审判的对象,至于一审法院认定的犯罪事实以及所适用的罪名,则通常不会成为二审法院审理的对象。38前引15 ,陈瑞华文。从我国目前的试点情况看,速裁程序案件庭审省略了法庭调查、举证和质证程序和法庭辩论程序,庭审已经将重点放在了认罪认罚的真实性、自愿性以及量刑上,其证明标准已然悄悄降低。

这里需要特别提出的是,笔者反对将速裁程序扩大到一年以上三年以下有期徒刑的案件。2014年速裁程序试点时将案件范围限定为可能判处一年以下有期徒刑的11类案件,2016年速裁程序试点方案在取消罪名范围限制的同时,扩大到可能判处三年以下有期徒刑的案件。笔者认为,取消罪名范围限制是正确的,但是将可能判处一年以上三年以下有期徒刑的案件纳入速裁程序范围是不妥的。首先,不利于案件质量的把控,由于速裁程序的庭审已经完全形式化,过于扩大范围不利于案件质量的控制。其次,过于扩大速裁程序的范围会与原有的简易程序混同,抵消其简化效果。1996年刑事诉讼法的简易程序就适用于可能判处三年以下有期徒刑的案件,事实表明,其并没有起到简化的效果,如果盲目将速裁程序扩大到可能判处三年以下有期徒刑的案件,无异于恢复到1996年刑事诉讼法的状态,这种叠床架屋之举,会将速裁程序试点的简化效果抵消。最后,按照国际通行做法,这种速裁程序比较适合一年以下的轻微刑事案件,同时也为借鉴国外的经验,为未来书面审理留下空间。

(三)配套保障制度的跟进

证明标准的差异化需要相应的配套制度保障,其中最为重要、紧迫的是沉默权制度和律师帮助制度。

1.沉默权制度

2012年修改的《刑事诉讼法》第50条规定:“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。”其中,“不得强迫任何人证实自己有罪”是这次修改刑诉法新增加的内容。与此同时,第118条保留了“犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利”。尽管有少数观点认为这个规定实际上已经确立了中国式的沉默权制度,但主流观点认为这一规定并不意味着我国确立了沉默权制度。39参见何家弘:《中国式沉默权制度之我见》,载《政法论坛》2013年第1期。

笔者认为,我国现行的刑事诉讼法并没有确立真正意义上的沉默权制度。主张我国已经确立沉默权制度的主要理由在于,沉默权包括默示的沉默权和明示的沉默权,我国刑事诉讼法规定的属于默示的沉默权,至于第118条的规定可以解释为“如果你要回答就应当如实回答,如果你选择沉默,则无须回答”。40李奋飞:《中国确立沉默权了吗?》,载《检察日报》2014年5月14日;前引39 ,何家弘文。但是这种解读是一厢情愿的。首先,这种解读孤立地看“应当如实回答”而没有放在上下文中进行体系考察。第118条规定“犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答”,也就是说如实回答的是“侦查人员的提问”,换言之,对于侦查人员的提问,犯罪嫌疑人应当回答,而且是如实回答。接着第118条又规定“但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利”,也就是说只有对与本案无关的问题,犯罪嫌疑人才可以保持沉默、拒绝回答,而并没有承认犯罪嫌疑人对侦查人员的任何提问都可以保持沉默的权利。其次,从实践的角度看,至今还没有哪个侦查人员将第118条理解为犯罪嫌疑人可以选择沉默。在增设“不得自证其罪”内容的同时还规定了犯罪嫌疑人、被告人如实供述的义务,这种规定意味着在实践中不可能彻底实现沉默权的基本要求,也使得“不得自证其罪”的内容仅具有宣示性意义。在这种情况下,认罪的真实性、自愿性,以及口供的可信性,都会受到严重影响,此时将认罪案件的证明标准降低,无疑是一个重大的风险,这也正是主张认罪认罚不降低证明标准观点的重要理由。

因此,笔者认为,在立法上确立完整意义上的沉默权制度正当其时。一方面,非法证据排除规则已经较为成熟,为确立沉默权奠定了良好的基础。2012年刑事诉讼法的修改确立了相对完善的非法证据排除规则,司法实践也有大量的案件证据被作为非法证据予以排除。一些学者通过对判决书的统计分析认为非法证据排除规则实践效果不明显的判断是不符合实际情况的。41参见杨万浓:《非法证据排除规则适用的相关问题分析——以2014年160份裁判文书未分析样本》,载《时代法学》2016年第5期。从笔者从事司法实践的经验来看,每年都有大量的非法证据被排除,而且大多是在审查起诉阶段被排除,有的案件排除非法证据后,案件其他证据较为扎实,没有影响案件定罪量刑或实际处理;还有一些案件因排除非法证据导致案件被做不起诉处理,或者是起诉时减少罪名、减少犯罪事实;另有一些案件在法院审判阶段排除了非法证据,因此减少犯罪事实或减少罪名。这些案件在排除非法证据时未必都启动“非法证据排除调查程序”,因为很多案件的非法证据是明显的,无须调查便可直接排除。另外,这些案件排除非法证据大多是在检察机关审查起诉阶段进行的,有的虽然在法院审判阶段被予以排除,但是判决书未必阐述排除的过程,而是直接不作为定案根据,因此学者通过判决书进行实证分析得出非法证据排除规则实施效果不佳的结论是不客观的。另一方面,对于口供的依赖程度已经在逐步降低。实践中,对于不断翻供的案件,检察机关和审判机关不会轻易相信口供,传导给侦查机关的信号是,单纯取得口供并无意义。结合上述两方面的情况,现在确立真正意义上沉默权制度,正当其时,沉默权制度的确立应当成为未来刑事诉讼法修改的重要内容。

2.律师帮助制度

无论是英美法系的辩诉交易制度,还是大陆法系的认罪协商制度,抑或我国的认罪认罚从宽制度,没有辩护律师参与,都是难以实现的。“一方面,辩护律师需要向犯罪嫌疑人、被告人提供有关认罪认罚制度的法律资讯,向其解释、说明选择该制度对其利益的得与失;另一方面,则突出体现在控辩双方在是否达成认罪认罚协议以及为犯罪嫌疑人争取最大限度的从宽处理方面提供专业意见。”42陈卫东:《认罪认罚从宽制度研究》,载《中国法学》 2016年第2期。只有在律师的充分介入和帮助下,同时配合沉默权制度,才能确保犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的真实性、自愿性,在真实性和自愿性得到充分保障的前提下,降低其证明标准就能解除案件质量的忧虑。正如陈瑞华教授所言,“确保被告人获得律师的有效帮助,这是保证被告人自愿认罪的基本制度保障。在未来推行‘认罪认罚从宽’制度时,应当全面扩大法律援助的适用范围,将那些自愿认罪认罚的嫌疑人、被告人,纳入法律援助的适用对象”。43前引15 ,陈瑞华文。因此,在未来刑事诉讼法修改过程中,应该着力完善辩护制度,实现辩护制度在认罪认罚案件中的全面覆盖。

五、结 语

认罪认罚从宽制度改革是提高诉讼效率,解决司法资源严重不足,集中精力办大案,从整体上提高案件质量,推进以审判为中心诉讼制度改革的重要举措。能否克服以往简易程序历次改革中出现的“简易程序不简”的顽疾,是认罪认罚从宽制度改革成败的关键,而要克服这一顽疾,非实行证明标准的差异化不可,这是司法实践的强烈诉求。化解人们“降低证明标准”影响案件质量的忧虑,就必须建立真正的、彻底的沉默权制度和完善的、有效的律师帮助制度。应当将认罪认罚从宽制度、沉默权制度、律师帮助制度同步作为未来刑事诉讼法修改的重要内容。

[学科编辑:陈爱武 责任编辑:项雷达]

With the advance of the pilot system of plea bargaining in criminal lawsuits, the process of handling criminal cases will show the following three distinctive patterns: speedy procedure, summary procedure and ordinary procedure, the distinction of which is intended to streamline the litigation procedure.The only road to the achievement of this intention, however, is to differentiate the proof standard of one type of procedure from that of the other. The differentiation of proof standard is also the necessary requirement for meeting the challenge of the severe lack of judicial resources so that we can focus on major cases, improve the quality of lawsuit handling on the whole and promote the system of centering on the courtroom hearings. To resolve the worries caused by lowering the standard of proof, we have to establish a true and coherent system of the right to silence and a sound and effective system to acquire help from lawyers, which in combination with the system of plea bargaining constitute the major task for the amendment of China’s criminal procedure law.

proof standard; plea bargaining; right to silence; lawyer’s help

*江苏省南京市建邺区人民检察院副检察长、全国检察业务专家、全国检察理论研究人才。本文系2016年度最高人民检察院检察理论研究课题(GJ2016C10)阶段性成果。