日本裁判员制度的运行效果研究

——兼及我国人民陪审员制度的完善

2017-08-22周长军韩林均

周长军 韩林均*

日本裁判员制度的运行效果研究

——兼及我国人民陪审员制度的完善

周长军 韩林均*

日本裁判员制度是民众参与刑事案件审判的一种参审制度,由法官和裁判员共同决定案件事实认定和定罪量刑。目前日本裁判员参审案件的被告人数量较大,定罪率较高;裁判员的参审实质化效果好;裁判员参审案件的运作重心集中在庭前整理阶段;裁判员制度在公众中有广泛的认知度和支持度。借鉴与我国文化传统、司法环境较为相近的日本经验,完善我国人民陪审员制度,需要强化法院与相关部门之间的协作,确保人民陪审员来源的广泛性;推行分类抽选,保障人民陪审员的均衡参审,满足实践的多样化需求;适当分离事实审与法律审,完善法官对人民陪审员评议案件的指导规则;改革人民陪审员的单一评价体系与奖惩机制,调动并增强人民陪审员参审的积极性和责任心。

日本裁判员制度 人民陪审员制度 运行效果 评议机制 参审实质化

“在法的问题上并无真理可言,每个国家依照各自的传统自定制度与规范是适当的。但传统并非‘老一套’的同义词,很多改进可以在别人已有的经验中汲取源泉。”

——[法]勒内·达维德

引 言

近日,山东聊城于欢刺死辱母者案引起了社会的广泛关注。19岁的于欢在面对讨债者用极端污秽的语言和行为侮辱自己及其母亲且依靠外力救济无望的情况下,用水果刀乱刺讨债者,造成1人死亡、2人重伤、1人轻伤的结果。一审合议庭(2位法官+1位陪审员)认定于欢构成无防卫情节的故意伤害罪,判处其无期徒刑。该案经媒体曝光后,掀起了轩然大波。主流民意普遍认为,面对辱母者,任何有血性的男儿都会采取如此的做法,判决于欢无期徒刑显然“不合情理”,并引发了民众对“法律究竟应该维护什么”“案件中陪审员到底发挥了多大作用”等问题的反思性讨论以及对“官僚主义的敷衍态度和司法机械主义正在侵蚀司法公正性”的忧思。1《争议于欢案:关键8分钟发生了什么?》,参见“中国成长网”,http://diytt.com/a/guonei/dalu/2017/0401/1727.html,最后访问日期:2017年4月25日。几乎是在同时,美国也发生了一件与于欢案相似的辱母杀人案,但陪审团最终认定被告人属于正当防卫因而无罪释放。2美国辱母杀人案(Bailey Doggett & John Conroy Jr Case),2016年3月8日,Doggett因发现母亲被同居了9年的男友Conroy一拳击倒在地,于是他回房取枪,连发5枪击毙了Conroy,后被控二级谋杀。2017年3月18日,佛吉尼亚州巡回法院审理该案,陪审团最终宣布被告人Doggett出于保护母亲的目的而开枪击毙施暴者Conroy的行为不构成犯罪。详情参见《假如“辱母杀人案”发生在美国》,参见“侨报网”,http://news.uschinapress.com/2017/0326/1099941_2.shtml,最后访问日期:2017年4月25日。于是,有人提出换种陪审方式,于欢案的裁判结果或许会大相径庭。事实上,近两年媒体报道的天津大妈赵春华非法持枪案、河北贾敬龙杀人案、内蒙古王力军玉米收购案等案件的裁判结论,也都一度引发类似的讨论和思考。

对于国人高度关注且投入深度情感的此类案件,尽管我们不能简单地将其归因于陪审制度或者其他任何单一制度的缺失或不完善,但陪审制度的运作乏力以及难以有效地将社区价值观、民众法感情制度化地反映到案件裁判中,以致成为“花瓶制度”,公信力尽失,确是我们应当深入反思和加以改进的。由此,如何改革和完善我国人民陪审员制度,成为摆在当下学术界和实务界面前的重要课题。限于篇幅和能力,本文拟深入考察与我国文化传统、司法环境较为相近的日本陪审制度(即裁判员制度)改革及其运行效果,以期提取一些可资借鉴的经验。

一、日本裁判员制度的设立与参审流程

作为与我国隔海相望的邻国,日本早在1928年学习西方先进立法制度和司法经验时,便引入了陪审制。但由于当时受封建思想束缚,民主、民权等先进思想没能根植于日本社会文化之中,国民思想观念和权利意识都很淡薄,以致该制度在实施15年后即被废止。

20世纪90年代以后,日本启动了以“如何将法的精神、法的统治转化为国家的血肉、与整个国家融为一体;如何将日本宪法所确立的对个人的尊重与国民主权真正地付诸实现”3胡云红:《日本裁判员法的立法过程及实施效果评析》,载《河北法学》2012年第9期。为根本课题的司法改革,裁判员制度作为“确立国民基础的司法制度”的核心内容又被提出,并于2004年5月21日通过了《关于裁判员参加刑事审判的法律》,自2009年5月21日起开始实施。

日本裁判员制度是民众参与刑事案件审判的一种参审制度,由法官和裁判员共同决定案件事实认定和定罪量刑。裁判员制度的功能定位主要是防止法官滥用权力和司法腐败,制衡司法独断,提升司法公信力。

裁判员参与审判的整个流程大致如下:4参见日本裁判员审判的官方网站,http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html.最后访问日期:2017年4月25日。

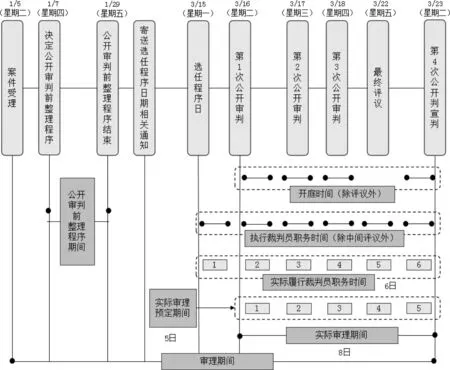

如图1所示,日本裁判员在参审案件中,从受理到最终判决需要经历受理、庭前整理、选任、实际审理四个阶段。案件的复杂情况不同,审理时限也会存在差异,但庭前整理的时限通常长于实际审理的期间,这是因为,在庭前整理阶段,法官、检察官、辩护律师会对案件的争议焦点、证据资格和证明力等集中进行整理和总结,并预定开庭审理的时限。在开庭审理阶段,案件开庭次数决定了中间评议(即每一次询问证人、讯问被告人、举证结束后,裁判员与法官会就相关争议点进行中间评议,待评议结束后返回法庭)的次数,虽然中间评议并不对最终评议的结论产生直接决定作用,但是梳理案件脉络和加强裁判员实质参审的必要环节。

图1 日本裁判员参与案件审理流程图⑤

日本选择采取参审制度的原因较为复杂,其中一个重要的因素是:其犯罪构成体系深受传统大陆法系影响,判断犯罪要素时更注意规范性要素,而不是事实性要素,6参见周长军、马勇:《人民陪审员制度改革与犯罪构成体系的修正》,载《政治与法律》2016年第7期 。对法律职业的依赖性强、要求高。

二、日本裁判员制度的运行状况

从2009年至今,日本裁判员制度已经运行到第9个年头。其运行效果如何,值得我们关注和研究。

日本最高法院事务总局每年都会将50个地方法院每月提交的有关裁判员参审案件报告(简称“刑事月报”)进行汇总,并通过技术手段和一定方法制作成“关于裁判员制度运行效果”的年度评估报告。在日本裁判员审判的官方网站7参见前引4 ,日本裁判员审判的官方网文。上,有关裁判员制度实施状况的报告已经更新到了2017年2月末;对有参审经验的裁判员进行问卷调查的结果报告已经更新至2016年年末;对公民运用裁判员制度的意识进行调查的报告则更新到了2017年1月末。这些统计数据和资料既是对《关于裁判员参加刑事审判的法律》实施状况的直接展示,也披露了裁判员制度在实际运行中遭遇的阻碍和存在的问题。根据这些统计数据和资料,可以大致勾勒出日本裁判员制度的运行状况。

(一)裁判员参审案件的被告人数量较大,定罪率较高

1.裁判员参与审理案件的被告人数和占比前五名的犯罪类型8参见最高裁判所事務総局:「裁判員裁判の実施状況について(制度施行から平成29年2月末·速報)」。详见“日本裁判员审判的官方网”,http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html,最后访问日期:2017年4月25日。

截至2017年2月,裁判员参与审理案件的被告人数累计达到了11 649人,各年度人数呈现由升到降的趋势,其中2010年达到了最大值1 797人。而被告人数中占比最高达23.25%的案件类型是抢劫,而后依次是杀人、放火、伤害致死及违法交易兴奋剂。

图3 日本裁判员参审案件中被告人数占比前五名的犯罪类型

2.2009年—2017年2月期间被宣判有罪的被告人数

图4 2009年—2017年2月期间日本合议庭最终宣判有罪的被告人数⑨

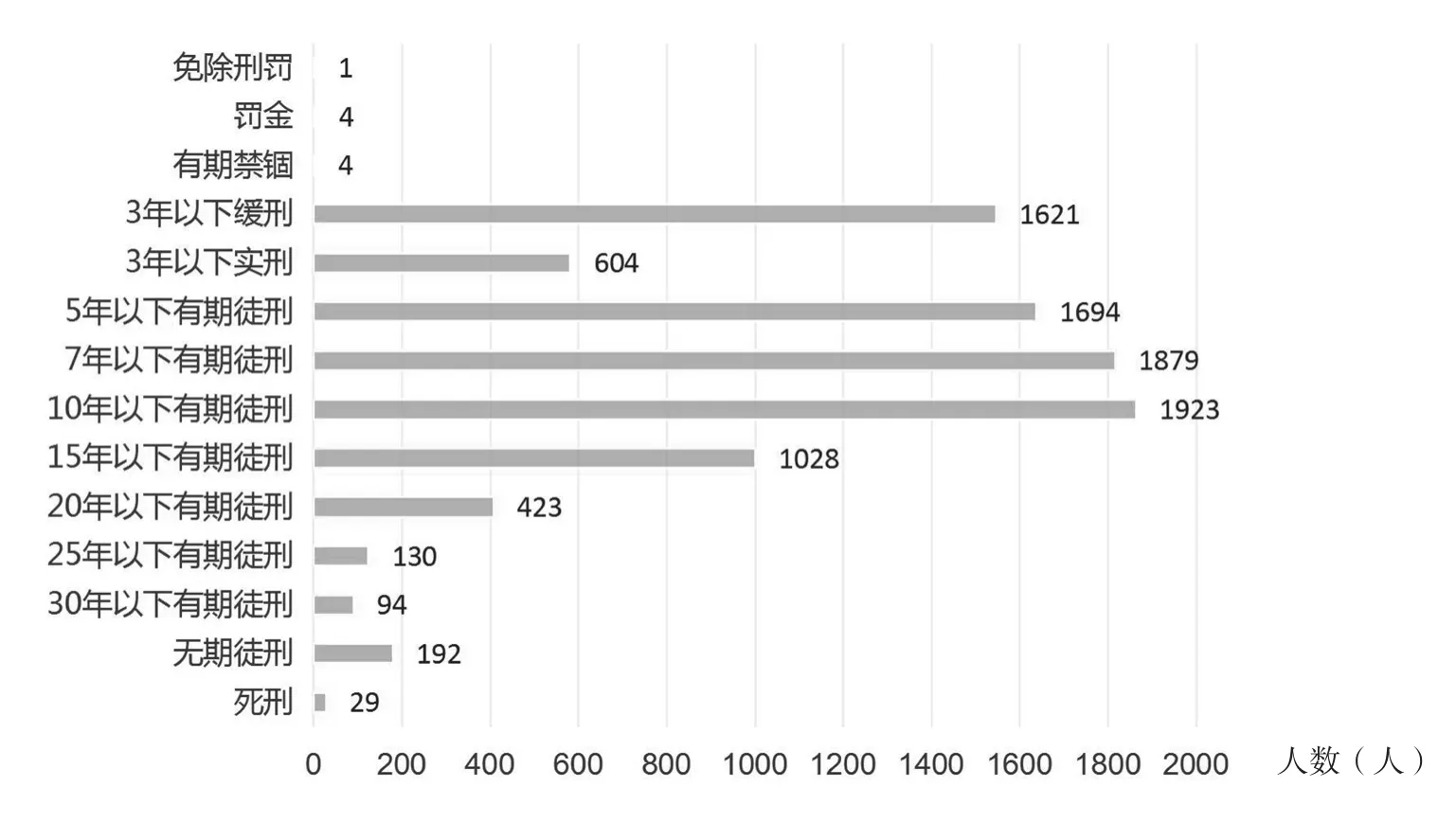

如图4所示,2009年到2017年2月,经由裁判员和法官组成的合议庭审理,最终作出宣判的被告人累计达9 895人,其中有罪判决9 626人,无罪判决62人,移送家事法院审理10人,其他处理197人。从量刑看,判决10年以下有期徒刑的被告人最多,达1 923人;判处7年以下有期徒刑和5年以下有期徒刑分别位居第二和第三,人数分别是1 879人和1 694人;判处免除刑罚和缓期执行的被告人不超过10人。从罪名看,杀人罪判处刑罚最多的是15年以下有期徒刑,抢劫罪判处最多的是7年以下有期徒刑,伤害致死判处最多的是10年以下有期徒刑,放火罪判处最多的是5年以下有期徒刑,而违法交易兴奋剂罪判处最多的也是10年以下有期徒刑。

(二)裁判员的参审实质化、效果好

1.裁判员参审案件的平均审理期限不断加长,开庭次数逐渐增多

如表1所示,截至2017年2月,裁判员参审案件的平均实际审理期限(总数,包含自认和否认案件)为9.2日,平均开庭次数为4.6次。按完整年度,从时间横轴上看,整体而言,平均开庭审理次数不断增多,平均实际审理期限逐步变长。自认案件和否认案件的开庭次数及审理期限差别较大,其中,否认案件的平均实际审理期限是12.6日,几乎是自认案件的2倍;否认案件的平均开庭次数为5.6次,较自认案件多1.8次。可见,否认案件占用和消耗的资源更多。从累计纵轴上看,案件的平均开庭次数在4.4次,庭审期限平均在7.5天。可见,日本刑事案件审理中合议庭的工作量较大,对裁判员参审的时间要求也较长。

表1 2009年—2017年2月期间日本裁判员参审案件的平均审限与开庭次数的变化⑩参见最高裁判所事務総局:「裁判員裁判の実施状況について(制度施行から平成28年12月末·速報)」。详见“日本裁判员审判的官方网”,http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html,最后访问日期:2017年3月5日。

2.合议庭平均评议时间的变化

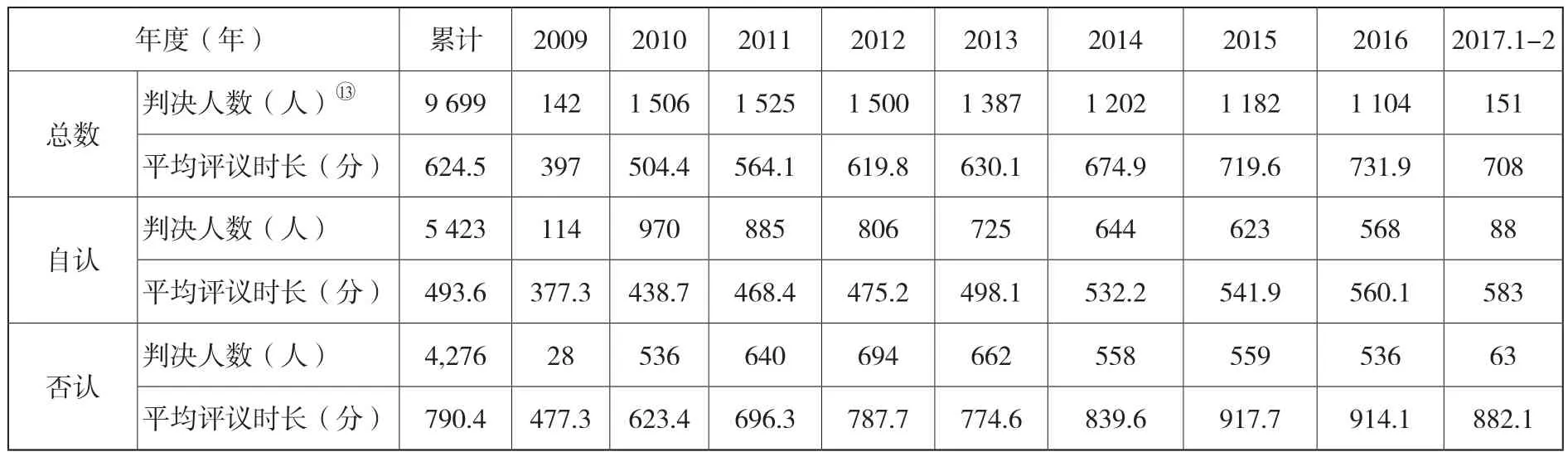

如表2所示,裁判员参与最终判决有罪的人数经历了先升后降的过程,但案件平均评议的时间越来越长。2016年平均评议时间超过12小时,其中自认案件的平均评议时间为9.33小时,比否认案件的时间少6小时左右。从评议时长的变化,可以发现:最终评议的时间越长,讨论过程会越充分,裁判员对于事实认定和法律适用也会更加谨慎。

表2 2009年—2017年2月期间日本合议庭平均评议时间的变化12

3.上诉率及上诉理由

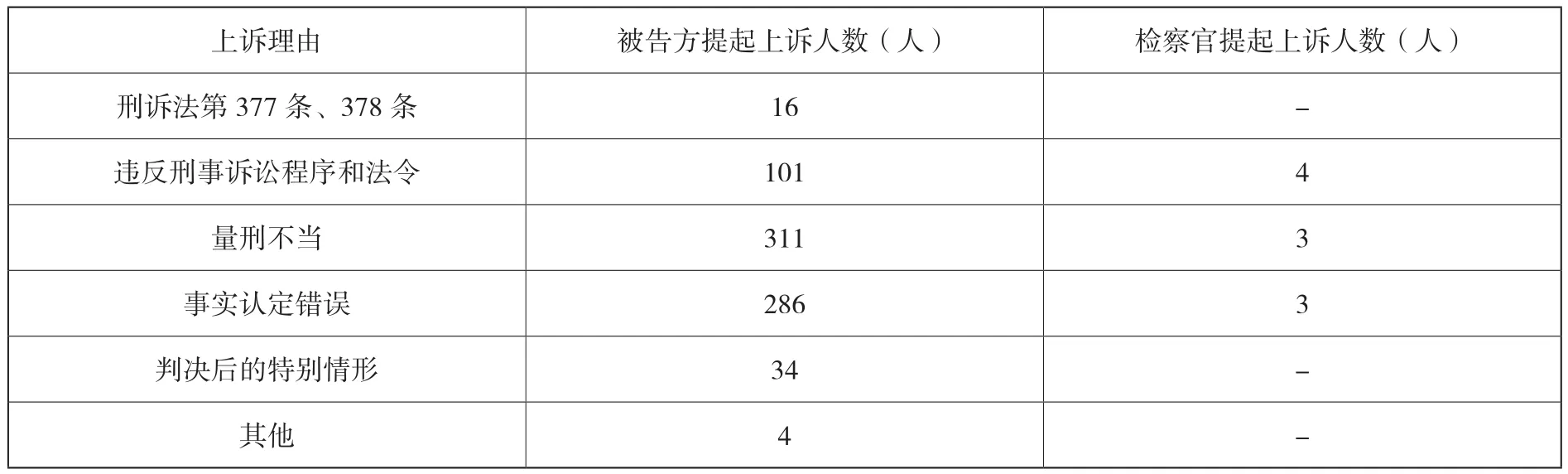

2009年至2016年,由合议庭审理但不服一审判决结果而提起上诉的人数共3 323人,上诉率达到35.6%。提起上诉的原因主要包括适用法律错误、量刑不当、事实认定错误、违反法定程序、判决后的特别情形及存在刑事诉讼法第377条和378条规定的事项等。以2015年为例(见表3),辩方上诉理由以量刑不当和事实认定错误居多,且辩方上诉的比例远大于控方。

同期,日本全国刑事案件的上诉量达到了6 083件,裁判员参审案件的上诉量占全国同期刑事案件上诉量的比例为12.53%.14参见最高裁判所事務総局:「刑事事件の種類別新受既受未済人員(刑事平成27年 12月度)。详见“日本裁判员审判的官方网”,www.courts.go.jp/app/files/toukei/976/008976.pdf,最后访问日期:2017年4月25日。由此可见,裁判员参与审理案件的上诉率在全国同期刑事上诉案件的比例较低,这从一个侧面证明了裁判员参审案件的质量较高、效果良好。

表3 2015年日本刑事诉讼中控辩双方对一审判决结果提起上诉的理由人数统计15截至目前,该数据更新到了2016年7月公布的对2015年年度的实施状况信息统计。详见最高裁判所事務総局:「平成27年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」。详见“日本裁判员审判的官方网”,http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html,最后访问日期:2017年4月25日。

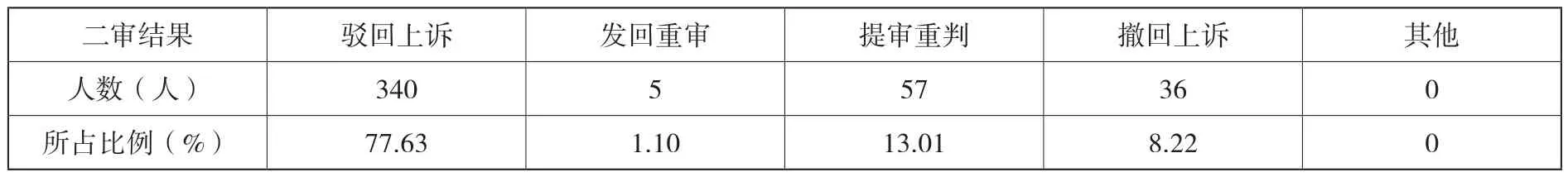

4.二审审理结果(针对一审为合议庭审理的案件)

二审审理结果间接反映了裁判员的参审质量。2015年,进入二审程序终局审判的被告人数共计438人,上诉理由包括程序和实体原因。其中二审驳回上诉的占77.63%,撤回上诉的占8.22%,而发回重审和提审重判的不超过15%.因此,可以肯定的是,裁判员在审判过程中发挥了一定的积极作用,不仅保障了判决的质量,也间接维护了司法的权威性。

表4 2015年日本法院二审的审理结果(针对一审为合议庭审理的案件)16

(三)裁判员参审案件的运作重心集中在庭前整理阶段

如表5所示,2009年至2017年2月,日本裁判员参审案件的平均审理期限整体呈上升现象,累计平均审限为8.9个月,其中庭前整理程序的平均时限达到6.7个月,而非庭前整理程序(包含实际审理期间)占2.2个月。从案件类型看,相较于否认案件,自认案件耗时较少,其中,平均审理期限少3.8个月,非庭前整理程序耗时少0.5个月。从横向时间轴看,随着犯罪手段的升级和案件的日趋复杂化,近两年裁判员参审案件的平均审限和庭前整理程序时间有了大幅度增加,较之于2009年,平均审限翻了一倍,庭前整理程序时长增加近3倍。可见,裁判员参审案件的庭前整理程序耗时较长。诚然,庭前整理程序集中整理了案件争议点,且赋予相关人员调取证人证言、判断证据资格和证明力的权利,有助于庭审的高效进行,但其在人力物力方面的高投入以及庭前对案件争议点整理的过度细化,也可能存在对裁判员的实质参审产生消极影响之风险,这也是日本当前围绕裁判员制度改革的探讨热点之一。

表5 2009年—2017年2月期间裁判员参审案件的平均审限与庭前整理期限

(四)裁判员制度在公众中有广泛的认知度和支持度

1.日本国民对裁判员制度比较关心,并积极通过多种渠道了解和掌握裁判员制度的内容

根据2017年3月公布的《有关裁判员制度运用的意识考察报告》,针对2 000名不同年龄阶段、不同性别的调查者作为样本进行的抽样调查显示,98.3%的国民知晓该制度,且97.8%的国民熟知该制度的内容,相较于2016年3月公布的相关数据(97.8%与96.8%),国民知晓并掌握裁判员制度内容的比例在上升。

图5 日本国民对裁判员制度的关心与了解程度17

2.日本国民对裁判员制度实施的期待值分布

由图6可见,国民对裁判员制度实施的期待情绪颇为高涨。期待值最高的是希望通过裁判员制度让裁判更加公正中立,其后依次是希望判决结果能反映国民的感受和意见、更信任司法裁判、能接近法院和司法等。这表明在日本国民心目中,司法公正中立是第一位,同时通过裁判员制度走进法院、拉进和司法的距离也是国民翘首以盼的。

图6 日本国民对裁判员制度实施的期待值分布

3.日本国民对正在实施的裁判员制度的印象

关于“国民对目前实施的裁判员制度是何种印象”,调查发现,“裁判结果简单直观地反映了国民的感觉”占第一位,“裁判接近司法公正”“国民对刑事裁判和司法等公共事务愈发关心,且将其作为切身问题考虑的倾向越来越明显(主人翁意识增强)”分列第二位和第三位。诚然,这是对裁判员制度价值得以实现的一种肯定,也表明日本国民法治意识的不断增强,愿意去了解和关注刑事司法,并以主人翁的姿态对待司法。

图7 日本国民对正在实施的裁判员制度的印象

4.为鼓励国民参与刑事司法需提供的必要辅助服务

据最新统计,日本国民中愿意担任裁判员参与刑事审判的比例有所下降,究其原因主要是相关保障措施不够完善,无法消除国民的担心。随后,在对国民进行必要辅助服务的调查中发现,缓解国民因参审而产生的精神压力是当务之急,其占比从2015年的50.1%上升到了当前的51.1%;而在要求原单位提供必要的休假制度、举办经验座谈会及对裁判员的经济补偿方面,占比都有所下降。这表明,这两年上述几方面都得到了相应改善,为裁判员参审创造了一个相对舒适的环境。

图8 鼓励参审需提供的必要辅助服务

(五)及时得到真实反馈并采取措施完善裁判员制度

日本最高法院2017年3月公布了《对有参审经验的裁判员等的调查结果报告书》(2016)18最高裁判所:「裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成28年度)」、平成29年3月。详情参见http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html,最后访问日期:2017年4月26日。,该问卷调查的对象是有参审经验的裁判员、补充裁判员及候补裁判员,主要围绕庭审相关内容展开。该报告书的主要信息如下:第一,当前在日本有参与刑事审判经历的裁判员、补充裁判员及候补裁判员以40—50岁、有固定职业的男性为主。第二,66.5%的裁判员认为庭审内容通俗易懂。特别地,以1个工作日或2个工作日为实际审理期限的庭审内容最为清晰明了,达到6个工作日以上实际审限的庭审内容则稍显晦涩。第三,66.8%的裁判员认为检察官的庭审说明通俗易懂,而只有38%的裁判员认为辩护律师的庭审说明容易理解。第四,绝大部分裁判员认为检察官、辩护律师在庭审过程中的说明并不详细,对证人的质证提问有时难以理解。第五,90.6%的裁判员认为法官的说明简单清晰,78.4%的裁判员认为与法官评议的气氛是顺畅的,81.2%的裁判员认为与法官的评议是很充分且易于理解的。第六,裁判员参审前后的心态变化较大,参审后感觉是一次很好体验的占96.7%,相较参审前只有11.1%想积极参审的人数而言,此数字表明参审并未让裁判员失望。

(六)小结

制度设计的合理与否需要接受实践的检验,日本裁判员制度的运行效果应当说能够大致折射出其制度设计的基本妥当性。从裁判员参审案件的被告人数量看,该制度适用的比例和范围较广,特别集中在抢劫、杀人、放火等危害人身安全、社会公共安全类的犯罪。从二审审理结果(针对一审为合议庭审理的案件)、合议庭评议时长、案件平均审理时限变化及裁判员的反馈看,一审法庭在庭前准备程序上做了充分准备,并且庭审过程中法官、检察官的说明及评议过程总体而言是氛围融洽且沟通顺畅的,给裁判员提供了较为舒适的环境促使其实质参与案件审理。从对国民意识的调查中不难发现,近年来国民对裁判员制度的关注度有所提升,谈及对裁判员制度的印象时“裁判结果直观反映了国民的感觉和意见”“裁判更接近公正中立”的高占比无疑表达了对该制度运行有效性的基本肯定。

三、日本裁判员制度运行良好的原因解读

由上述考察可见,日本裁判员制度的运行使得司法民主不再是高悬在空中的口号,而成为公众可以切身感知到的现实。裁判员制度在日本得以良好运行,主要源自于以下几方面:

第一,裁判员选任的随机化和公众参与的积极化。日本裁判员制度借鉴和吸收了英美陪审团制度中的任意抽选做法,参与案件审理的裁判员都是随机选定,没有固定任期要求,选任上也不存在推荐情形。因此,日本裁判员名簿上每年人数约为20万人,截至目前共有54 964人当过裁判员,其中9 548人参与过终局审理。19详见裁判員制度:「裁判員裁判の実施状況(全て制度開始から平成28年12月末までの数値)」。“日本裁判员审判的官方网”,http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html,最后访问日期:2017年6月13日。而日本民众之所以在充当裁判员参与案件审理方面比较积极,主要有如下几方面的原因:一是建立健全了公民个人信息及个人信用系统,方便了政府与司法机关之间信息的对接,节约了成本。二是通过多种途径加强裁判员制度的宣传,扩大了其影响并加深了国民的了解。三是传统文化比较重视信用,在各行各业中,讲信用、不失信于人都是首要的评价标准。四是司法机关在实践中严格按照裁判员制度的相关规定进行操作。

第二,适当的合议庭配比确保裁判员独立行使权利。日本刑事案件合议庭原则上由3名法官和6名裁判员组成,当然在被告人承认控诉事实,控方、被告人和辩护律师都无异议,或者案件定性已经得到相当认可的情况下,也可以由1个法官和4名裁判员审理。在最初引进陪审制度时,日本律师联合会曾经考虑将陪审人员数定为法官的3倍,以保障裁判员能够坚持自己的意见和评议,防止沦为法官的附属品。后因争议较大,执政党最后确定了“3名法官+6名裁判员或1名位官+4名裁判员”的中型合议庭模式,这样能够保障裁判员因为人多而减小发言的压迫感,通过发言顺序的设置也能为裁判员充分发表自己的意见和提问创造一个轻松的氛围。同时,日本法律赋予控辩双方享有无理由申请候补裁判员回避的权利,双方以4人为限,经法院同意申请回避后,再抽签决定参审的裁判员。

第三,庭前整理程序与中间评议机制保障裁判员能够实质参与案件的审判。日本实行起诉状一本主义,法官和裁判员均不得通过事先阅卷了解具体案情,而只能依赖控辩双方在庭审过程中的举证和质证活动。为提高庭审效率,日本设置了庭前整理程序,让法官、检察官和辩护律师对案件争议点、证据资格及证明力进行整理,并决定案件开庭审理的时间。如此一来,裁判员和候补裁判员在庭审中就可以集中精力针对关键问题展开提问。此外,在参与庭前说明、中间评议、终局评议时,裁判员享有与法官交换意见、讨论分析案件的权利。尤其是,庭审中每一次询问证人、质问被告人后,合议庭需要暂时退出法庭,就证人证言、被告人陈述进行充分讨论,之后再返回法庭,这有助于裁判员的自由心证。

第四,裁判员的定罪评议权对法官构成了有力的制衡。日本裁判员不仅可以参与事实认定和定罪量刑环节,而且在参与庭审时享有广泛的权力。在庭前准备阶段,裁判员尽管不得阅卷,但有权在庭外询问证人;在庭审阶段,裁判员有权质问被告人和被害人,获取被告人的供述,并调取有关证据;在评议阶段,裁判员有权基于适格的证据与法官共同决定被告人有罪无罪以及如何量刑。赋予裁判员定罪表决权不仅增强了裁判员在案件审理过程中的自信心,保障其不受外界影响独立判断,更重要的是制约了法官权力行使的范围,对法官构成了有力的制衡。

第五,科学的评议规则促进了合议庭评议的实质化与裁判结论的理性化。日本裁判员制度的评议表决机制为简单多数决,但有罪结论要求至少有1位职业法官和1位裁判员赞成,否则评议结果无效。在合议庭评议环节,为避免裁判员受法官意见的引导,明确规定裁判员先陈述意见或者将意见写在纸条上,再让其根据生活经验来认定事实。同时,要求法官照顾到每一位裁判员的意见,并促使合议庭成员间能够充分交换意见。这样的制度设计不仅保障了裁判员评议的独立性,也为法官保留了最终决定权。在约束法官权力的同时,确保社会大众对司法参与的理性化。因为不论是3名法官与6名裁判员一同审理案件,还是1名法官与4名裁判员一同审理案件,其作出有罪判决的条件都相当严格:其一,当裁判员一致认为无罪,而法官认为有罪时,不能作出有罪判决。理由在于:这除了不符合有罪判决至少1名裁判员和1位法官同意的规则要求外,也不符合简单多数决的要求(因为法官人数不足1/2)。其二,若合议庭过半数认为有罪,也必须在至少有1名法官赞同的情况下,才能作出有罪判决。其三,若所有裁判员一致认为有罪,但没有一位法官赞成,也不能作出有罪判决。可见,裁判员评议在具有相当的法律约束力时,会促使合议庭的评议实质化。

值得关注的是,当裁判员评议结果对法官裁量有法律约束力时,法官会更加尊重裁判员,并且在解释答疑的过程中会更有耐心,而非大水漫灌式地强迫裁判员接受自己的观点。当然,国民让渡出来的司法权最终还是需要由专业法官来掌管,如果任凭裁判员做主,则难免会出现因为同情和怜悯而忽略已符合犯罪构成要件的该当性、违法性和有责性的罪行,因此最终的评议结果需由专业法官来把控,保障法官在充分听取裁判员意见后结合法律规定作出最终决议。

第六,完善的配套机制为裁判员积极履职提供了前提和基础。首先,在裁判员及其近亲属的人身安全及个人隐私信息保护方面,日本法院保障裁判员不因担任陪审而被解雇或遭受损失,任何人不得在不法目的下接触裁判员。其次,提供日常补贴和劳动报酬,确保裁判员积极出勤。再次,对裁判员泄密、虚假陈述、无正当理由不参与庭审的行为和危害公正履职的行为进行规制和处罚(通常是罚金和监禁处罚),以保证“权责一致且不落入形式化”。又次,优先保证裁判员的休息时间,实行集中快速审理,允许在审限延长的情况下,裁判员申请退出,防止其受到非利益待遇。最后,司法机关对裁判员制度的重视程度和宣传力度在促进民众对裁判员的工作性质及个人职责的理解方面也是功不可没的。

总而言之,日本裁判员制度的设计同时满足了内在需求(制度本身需求)和外在需求(裁判员的需求),能够保证裁判员高质量、高效率地参与庭审和裁判活动,推动裁判员制度在日本司法体系中顺畅运行,并取得了良好效果。

四、对完善我国人民陪审员制度的启示

长期以来,我国人民陪审制度一直处于被改革的状态。2015年《人民陪审员制度改革试点方案》《关于授权在部分地区开展人民陪审员制度改革试点工作的决定》和《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》的通过掀起了新一轮人民陪审员制度改革的热潮。不过,时至今日,如何消除陪审员害怕发言、不敢发言的顾虑,以及如何实现人民陪审员“想陪审、能陪审、陪好审”的愿望,依然是摆在我们面前亟待解决的课题。202016年6月最高人民法院公布的《关于人民陪审员制度改革试点情况的中期报告》在总结试点工作开展情况及初步成效的同时,也指出了面临的困难和问题,如群众参审热情有待提升、候选人信息来源不畅、人民陪审员分布不均、结构失衡、参审不便、履职保障机制有待完善等。前述日本裁判员制度的运行实践为我们解决此问题提供了一些有益的启示。

第一,应当强化法院与相关部门之间的协作,确保人民陪审员来源的广泛性。为解决居民信息与人民陪审员信息不完整、不对称的现状,需要加强法院与户口登记机关、公安部门之间的协作和配合,建立信息共享机制。同时,利用大数据的广泛收集功能和筛选功能,尽可能把公安部门提供的信息中满足陪审员条件的潜在人选都囊括进来,增加可选择的余地。当前试点法院采取的提高陪审人员的年龄、降低学历要求、特殊地区甚至让一些学历不高但德高望重的群众进入人民陪审员队伍的做法具有一定的现实意义,值得进一步探索和总结。

第二,推行分类抽选,保障人民陪审员的均衡参审,满足实践的多样化需求。实践中,聘请专家陪审可能会导致陪审员的固定化,而由普通陪审员审理专业问题则不利于问题的合理解决。因此,借鉴日本的做法,可以向抽选机制的分类化方向发展。首先,根据各级法院对各年度各类案件及所需专业的统计结果,结合区域分布、人口数量等因素决定陪审员的数量和人选。可以对目前试点地区实行的依靠基层法院提名、人大决定人选的机制进行变革,改由司法行政部门对照实务需求和备选名单选出合格者,在征询其意愿的前提下,由申请人提出申请、司法行政部门进行形式审核,最后交由同级人大常委会决定。但在挑选时可以有意识地提高当地法院所需人才的比例,并建立平民和专家的分类名单,既充分发挥平民陪审员在调解案件、分流案件和减轻法院压力方面的作用,又发挥专家陪审人员在专业案件审理过程中的积极作用。其次,加大对人民陪审员服务保障信息系统的投入,确保及时解决系统运行中出现的问题,逐步完善抽选系统中自动屏蔽、错时参审、均衡参审、短信提醒、自动确认等功能。最后,在案件数量持续攀升、“案多人少”矛盾日益突出的情况下,需要重视和解决目前一些地方存在的将人民陪审员作为“编外法官”的现象。具体则可对人民陪审员参审的案件设定上限,确保参与人数的流动性,破解人民陪审员固定化的难题。

第三,适当分离事实审与法律审,完善法官对人民陪审员评议案件的指导规则。《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》明确规定:“人民陪审员主要参与认定事实并参与表决,可以对案件的法律适用问题发表意见,但不参与表决。”据此,对事实审与法律审进行分离,允许陪审员根据自己的社会经验和良心、理性、常识参与事实认定,但案件的法律问题委诸法官的专业判断。此种制度设计看起来似乎类似于美国的陪审团制度,但二者存在根本的区别:在我国,法官与陪审员一起审理和认定事实,即“事实审理(法官、陪审员)+法律审理(法官)=判决”;美国则是陪审团负责认定事实,即“事实审理(陪审团)+法律审理(法官)=判决”。可见,我国的人民陪审员制度不属于陪审员与法官分割审判权的陪审团制度,而属于陪审员与法官分享审判权的参审制度。这不仅缩减了陪审员参审的范围和职权,而且在事实审理过程中很难防范法官不采纳陪审员意见或者不当引导陪审员的情形。

对此,一些试点法院采取了事实清单与案件审理清单“两单两表”的方式来细化、规范陪审员的参审行为和法官的指导行为,但由于很难彻底地将事实认定和法律适用一分为二(例如证据能力的判定),我国三大诉讼法也未对事实和法律进行严格切分,因此绝对分离事实审理和法律适用必然会导致实践操作的困境。换言之,有限度地分离事实审与法律审是必然的选择,法官应当据此设计参审案件中的“事实清单”,保障人民陪审员能够切实地行使事实认定的权力。

《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》第21条规定:“合议庭评议时,审判长应当提请人民陪审员围绕案件事实认定问题发表意见,并对与事实认定有关的证据资格、证据规则、诉讼程序等问题及注意事项进行必要的说明,但不得妨碍人民陪审员对案件事实的独立判断。”在这方面,还需在总结试点经验的基础上,不断完善法官对陪审员评议案件的指导规则,加强法官指引人民陪审员审理案件事实问题的能力。

此外,可以考虑引入日本裁判员制度的中间评议机制,以促进人民陪审员参审的实质化。

第四,改革人民陪审员的单一评价体系与奖惩机制,调动人民陪审员参审的积极性和责任心。现有的单向静态的评价体系使得陪审员总是属于一个被评价的角色,没有自己可以反馈意见的途径,也没有具体的除量化指标以外的考核标准。而真正优秀的陪审员可能并不是因为参与了多少次陪审而优秀,而是因为其在每一个案件中都倾情参与,并充分发表自己的意见。所以,对于人民陪审员,应当从单向静态的评价体系转变为多向动态的评价体系,在每次庭审结束后,分别向前来的法官、检察官、律师、当事人、听审观众发放调查问卷,对陪审员的庭审表现和合议时的表现予以评价;同时,给人民陪审员也发放调查问卷,针对各审判环节人民陪审员的参与度及自我评价进行统计;最终结合问卷调查的满意度和案件是否上诉、二审是否改判对陪审员做出综合评价。每年年终对于表现优异的陪审员予以表彰和鼓励,对于消极懈怠乃至故意违反庭审规则的陪审员则予以惩罚,既可以通报批评,也可以强制退出,以真正实现权责的一致性。

第五,加强对人民陪审员制度运行信息的公开力度,健全人民陪审员的履职保障机制。首先,法院应当负有定期公开人民陪审员制度运作效果等相关信息的义务,具体可以专门建立一个全国性的人民陪审员信息网站,对全国各地人民陪审员制度的实施情况、政策调整等进行及时公布,由此不仅可以让制度运行更加公开和透明,而且起到了很好的社会宣传作用。其次,应当加强人民陪审员的人身安全保障和履职经费保障,对于人民陪审员在参审过程中遇到的个人信息泄露或者人身、财产损害,立法和司法机关应当进行相应的救济,以确保人民陪审员参审的积极性和责任感,使参审案件获得公平正义的处理。

[学科编辑:陈爱武 责任编辑:濮长飞]

The jury system in Japan (aka saiban-in seido) is a system in which judges and jurors(saiban-ins) collaboratively conduct fact-finding, convicting and sentencing activities, and through which the public are entitled to participate in criminal trials. Currently, a great number of cases have successfully been settled through the help of jurors, who can play a substantial and effective role in deciding the cases and whose job focuses on the pre-trial stage activities. Due to its effective operation, the jury system has won wide recognition and support in Japan. In order to improve its System of People’s Assessors, China can learn from the experience of Japan because the two countries are similar in cultural traditions and judicial environment.In light of this, firstly, cooperation between courts and relevant departments should be enhanced to ensure that the assessors are from various backgrounds. Secondly, the selection should be based on a good classification mechanism to ensure that the chances of participation are evenly distributed, thus meeting the multiple needs in practice. Thirdly, principles under which judges provide guidance to assessors while appraising cases should be improved by means of separating the fact-finding procedure from the convicting and sentencing procedures properly. Finally, the current simple but rigid evaluation and reward mechanism should be reformed to stimulate and enhance the assessors’ enthusiasm for participation and their sense of responsibility.

jury system of Japan; System of People’s Assessors; operating effects; appraisal mechanism; materialization of trial participation

*周长军,山东大学法学院教授、博士生导师;韩林均,山东大学法学院2014级硕士研究生。