大学生的死亡态度及其对临终关怀照护的态度研究

2017-08-16李佳张金峰袁野

李佳,张金峰,袁野

(遵义医学院珠海校区,广东珠海519041)

大学生的死亡态度及其对临终关怀照护的态度研究

李佳,张金峰,袁野

(遵义医学院珠海校区,广东珠海519041)

目的分析大学生的死亡态度及其对临终关怀照护的态度。方法随机抽取珠海市3所高校部分在读本科生为调查对象,采用《死亡态度描绘量表(修订版)》《临终关怀态度调查表》评价大学生的死亡态度及其对临终关怀照护的态度。结果(1)DAP-R量表总分(89.44±16.37)分,5个维度得分从高到低依次为:自然接受、死亡逃避、死亡恐惧、趋近接受、逃避接受。宗教信仰、是否接受过死亡教育、家庭对待死亡的态度、所学专业是大学生死亡态度的影响因素(P<0.05)。(2)有宗教信仰的大学生趋近接受、逃避接受维度得分更高(P<0.05);接受过死亡教育的大学生死亡恐惧、死亡逃避维度得分更低(P<0.05),而自然接受维度得分更高(P<0.05);家庭对待死亡态度开放的大学生死亡恐惧、死亡逃避维度得分更低(P<0.05),而自然接受维度得分更高(P<0.05);医学生死亡逃避维度得分更低(P<0.05),而自然接受维度得分更高(P<0.05)。(3)仅26.46%的大学生表示比较了解和非常了解死亡教育相关知识;61.07%的大学生表示比较希望和非常希望设置死亡教育课程。(4)临终关怀照护态度总分(96.20±11.57)分,性别、宗教信仰、是否接受过死亡教育、是否经历亲人离世是影响大学生临终关怀照护态度的因素(P<0.05)。结论大学生群体普遍缺乏对死亡和生命意义的深入认识及思考,但对临终关怀照护的总体态度趋向积极。死亡教育应该在中国社会广泛推广,但课程内容及实施方式需进一步探讨。

死亡态度;临终关怀照护;死亡教育;大学生

临终关怀(hospice)是指由社会各层次人员组成的团队向临终患者及其家属提供缓和性和支持性的照护方案。随着我国人口结构老龄化和慢性病发病率增加,临终关怀意义日益凸显。死亡态度(death attitude)是临终关怀中的重要概念,是人们对于死亡这一特殊事件表现出不同的情绪反应、评价和行为倾向,包含积极和消极两种态度[1]。WHO推荐发展临终关怀的3个策略包括教育、药物的可用性和国家政策,可见加强民众死亡教育、树立科学死亡观是临终关怀事业发展中的一个重要课题。死亡教育在一些西方国家及港澳台已成为大学课程中被认可的部分,并逐步普及至中小学人文教育课程中,取得了良好效果[2]。近年来临终关怀在我国日益受到重视,但是与国外相比仍远远不足,导致临终患者即使能够得到充分的生理照护,但仍缺乏对死亡的正确认识和足够的心理自我调节能力。本研究通过调查,以期了解受高等教育的大学生群体的死亡态度及其对临终关怀照护的态度,从而为下一步开展死亡教育提供参考依据,同时为临终关怀在我国的发展提供基础资料,现介绍如下。

1 对象和方法

1.1 对象

广东省珠海市在校大学生。

1.2 方法

1.2.1 调查对象的选取和调查标准随机抽取珠海市3所本科院校,采用概率比例规模抽样法,从3所高校中各抽取4个班为研究对象,所抽到的班级全体学生原则上均参与该研究。排除标准:(1)经调查者解释后拒绝参加者;(2)辅导员反映有心理创伤或心理疾病患者。

1.2.2 研究工具(1)一般资料:包括调查对象性别、年龄、年级、宗教信仰、身心健康状况、是否经历亲人离世、是否接受过死亡教育、家庭对待死亡的态度等。(2)《死亡态度描绘量表(修订版)》(DAP-R):该量表由Wong等[3]于1994年编制,已在多个国家被广泛应用,在我国台湾地区也有广泛应用,具有良好的信度及效度。量表包括5个维度32个条目:死亡恐惧(DF)7个条目、死亡逃避(DA)5个条目、自然接受(NA)5个条目、趋近接受(AA)10个条目、逃避接受(EA)5个条目,采用Likert 5点计分法,每题1~5分,维度得分越高越接近该维度的定义。(3)《临终关怀态度调查表》:内容包括对临终关怀知识的自我评估、对医护人员实施临终关怀照护的态度、对临终关怀的支持、对死亡教育和临终关怀教育的态度以及对医院临终关怀现状的看法。共27个条目,采用Likert5点计分法,每题1~5分,总分135分,得分越高说明对临终关怀照护的态度越积极。

1.2.3 调查方法2016年5月—9月,由研究者统一筛选本科护理学专业高年级学生,经培训合格后作为调查人员向调查对象发放调查问卷,调查对象知情同意后以无记名方式自填问卷。共发放调查问卷417份,收回有效问卷393份,有效问卷回收率94.24%。

1.3 统计学处理

使用SPSS17.0统计软件进行数据统计分析,计量资料统计描述用(±s)表示,两组资料比较用t检验,多组资料比较用单因素方差分析,知识和态度影响因素分析采用多元线性回归分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 大学生基本资料及死亡态度总分、临终关怀照护态度总分

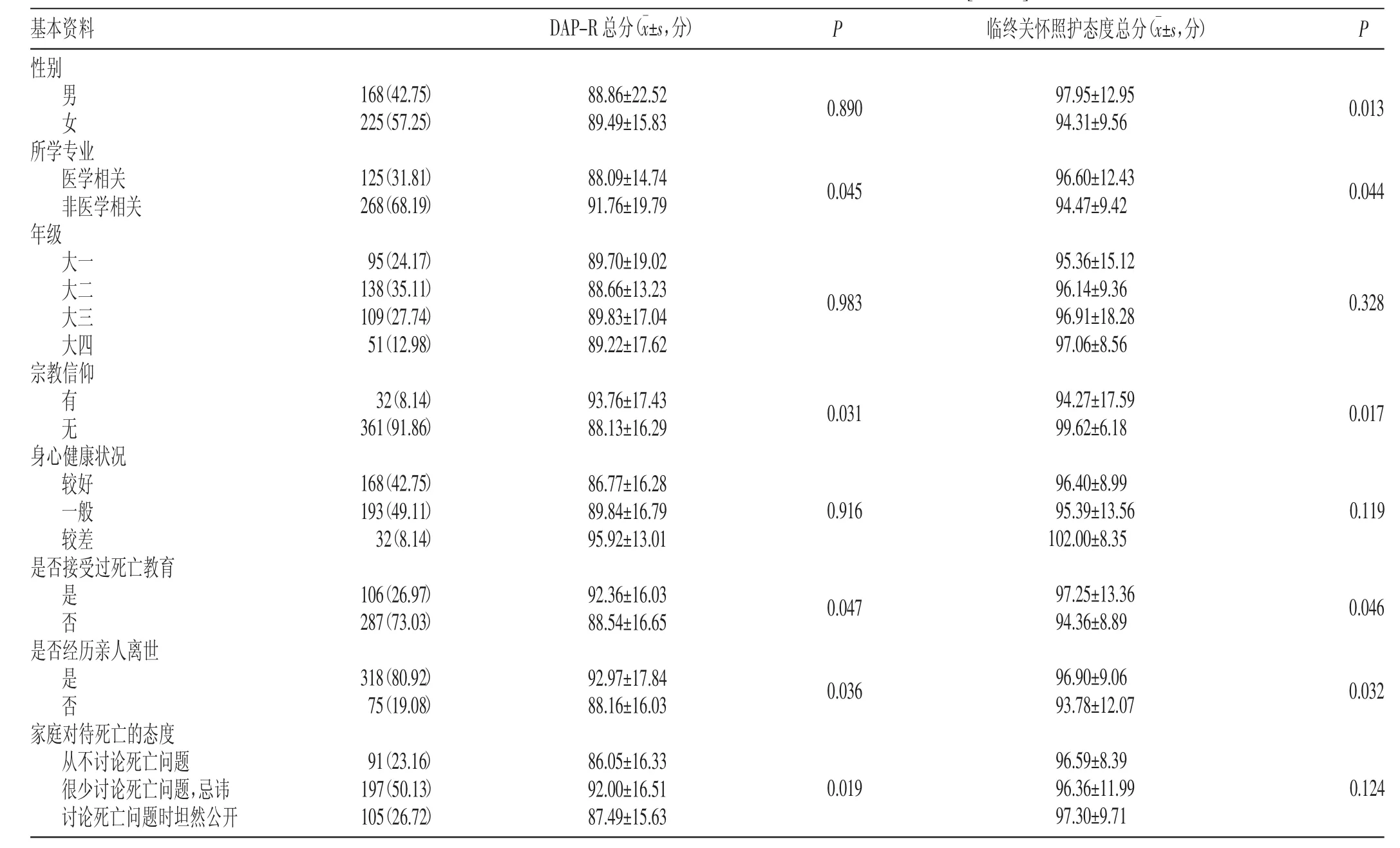

393名调查对象年龄18~25岁,平均年龄(21±3.57)岁,其余资料见表1。

表1 大学生基本资料及死亡态度总分、临终关怀照护态度总分[n(%)]

2.2 大学生的死亡态度

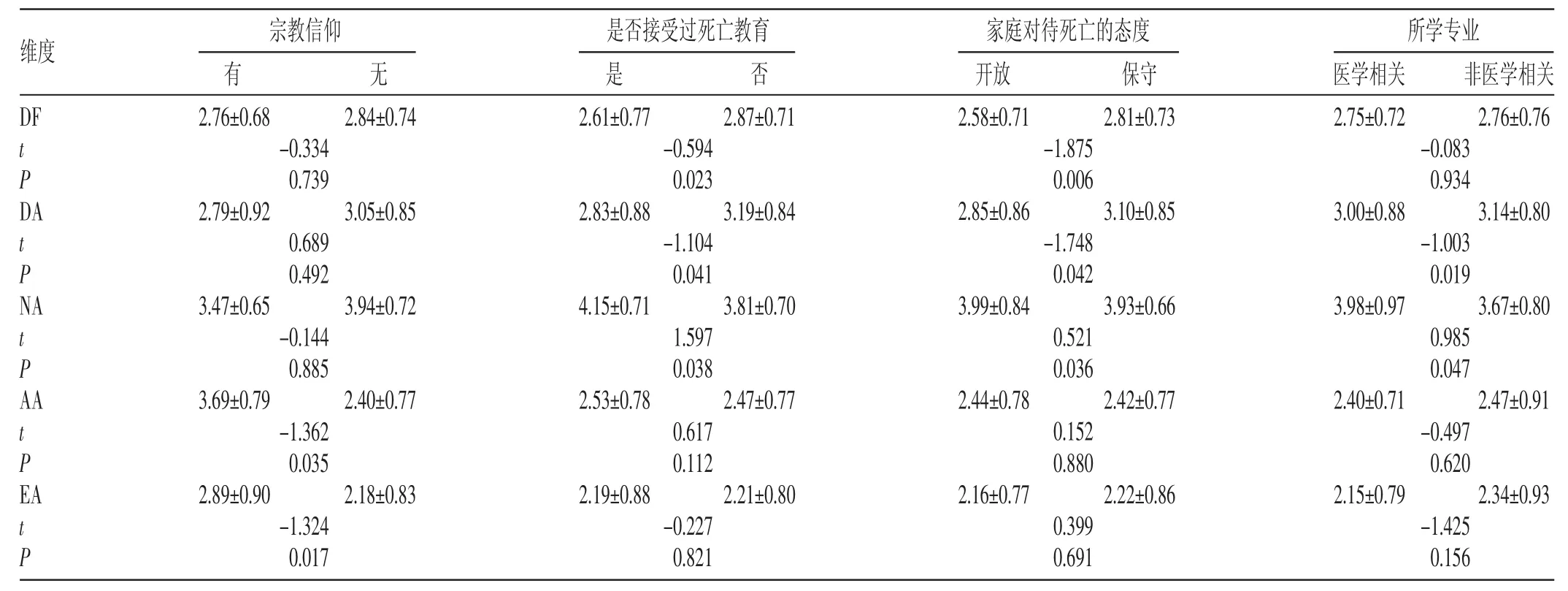

(1)大学生的死亡态度总分(89.44±16.37)分,5个维度得分按照平均值的高低依次为:自然接受(3.94±0.71)分、死亡逃避(3.07±0.86)分、死亡恐惧(2.73±0.76)分、趋近接受(2.42±0.77)分、逃避接受(2.20±0.83)分。(2)大学生死亡态度受所学专业、宗教信仰、是否接受过死亡教育、是否经历亲人离世、家庭对待死亡的态度的影响(P<0.05),见表1。(3)以DAP-R总分为因变量,上述各影响因素作为自变量进行多元逐步线性回归分析。结果显示,宗教信仰、是否接受过死亡教育、家庭对待死亡的态度、所学专业对大学生的死亡态度有影响(P<0.05),见表2。(4)大学生死亡恐惧、死亡逃避、自然接受、趋近接受、逃避接受5个维度在不同影响因素中的得分比较见表3。

表2 影响调查对象死亡态度的多元逐步回归分析

2.3 大学生对死亡教育知识的知晓情况及对设置死亡教育课程的态度(见表4)

2.4 大学生对临终关怀照护的态度

(1)大学生的临终关怀照护态度总分为(96.20±11.57)分,不同性别、所学专业、宗教信仰、是否接受过死亡教育、是否经历亲人离世对大学生临终关怀照护态度有影响(P<0.05),见表1。(2)以临终关怀照护态度总分为因变量,上述影响因素作为自变量进行多元逐步线性回归分析。结果显示,性别、宗教信仰、是否接受过死亡教育、是否经历亲人离世对大学生的临终关怀照护态度有影响(P<0.05),见表5。

3 讨论

3.1 大学生死亡态度现状及造成这种态度的原因分析

表3 大学生死亡态度各维度在不同影响因素中的得分比较(±s,分)

表3 大学生死亡态度各维度在不同影响因素中的得分比较(±s,分)

维度宗教信仰家庭对待死亡的态度有是否接受过死亡教育无是否开放保守所学专业医学相关非医学相关DF 2.76±0.68 2.84±0.742.61±0.77 2.87±0.712.58±0.71 2.81±0.732.75±0.72 2.76±0.76 t P D -0.334 0.739 -0.594 0.023 -1.875 0.006 -0.083 0.934 A t P N 2.79±0.92 3.05±0.852.83±0.88 3.19±0.842.85±0.86 3.10±0.853.00±0.88 3.14±0.80 0.689 0.492 -1.104 0.041 -1.748 0.042 -1.003 0.019 A t P A 3.47±0.65 3.94±0.724.15±0.71 3.81±0.703.99±0.84 3.93±0.663.98±0.97 3.67±0.80 -0.144 0.885 1.597 0.038 0.521 0.036 0.985 0.047 A t P E 3.69±0.79 2.40±0.772.53±0.78 2.47±0.772.44±0.78 2.42±0.772.40±0.71 2.47±0.91 -1.362 0.035 0.617 0.112 0.152 0.880 -0.497 0.620 A t P 2.89±0.90 2.18±0.832.19±0.88 2.21±0.802.16±0.77 2.22±0.862.15±0.79 2.34±0.93 -1.324 0.017 -0.227 0.821 0.399 0.691 -1.425 0.156

表4 大学生对死亡教育知识的知晓情况及对设置死亡教育课程的态度[n(%)]

表5 影响调查对象临终关怀照护态度的多元逐步回归分析

接受高等教育的大学生群体相比普通社会群众,较少受封建迷信、传统意识等陈旧观念的影响,因此,探讨大学生的死亡态度对于社会实施死亡教育及临终关怀照护教育具有重要参考价值。本研究中去除文化程度和年龄两个重要影响因素后,所学专业、是否接受过死亡教育、宗教信仰、家庭对待死亡的态度成为影响大学生死亡态度的重要因素(P<0.05)。DAP-R调查结果显示,大学生的死亡态度总分(89.44±16.37)分,对死亡教育知识的知晓率低(26.46%),普遍缺乏对死亡和生命意义的深入认识及思考,也提示我国高校教育重视大学生对专业知识、理论和技能的学习,而缺乏对生命整体性的指导,导致大学生接触死亡教育和讨论相关死亡话题的机会较少。调查结果显示,仅26.97%的大学生表示接受过死亡教育,而其中医学相关专业的学生占81.13%,这可能与医学生在一些医学人文伦理课程中零星涉及一些死亡教育、临终关怀照护的知识有关。家庭对待死亡的态度影响大学生的死亡态度,家庭态度越开放、越早接触死亡话题的大学生越能理性坦然地面对死亡。在死亡态度的5个维度中,自然接受得分最高,说明大学生能客观认识死亡,将死亡看成是人生发展的必经之路和必然规律,可能与大学生受教育程度较高、小学和中学阶段均接受唯物主义和无神论教育有关。此外,研究中有宗教信仰者所占比例较少(8.14%),但结果显示大学生死亡态度受宗教信仰影响,无宗教信仰者的死亡态度趋向保守,可能更畏惧死亡。相关研究[4]表明,宗教可强化人类应付人生问题的能力,对死亡态度有积极的影响作用,如何将宗教信仰与心理护理实践相结合是多元文化背景下进行跨文化心理护理必须面对的新领域。接受过死亡教育的大学生在死亡恐惧、死亡逃避方面的得分均明显低于未接受过死亡教育的大学生(P<0.05),且自然接受维度得分更高(P<0.05)。说明死亡教育会在很大程度上影响大学生对死亡的科学认知。调查显示,73.29%的家庭很少甚至从不讨论死亡相关话题。在中国传统思想背后,大部分家庭并不主张过早向年轻一辈解释“死亡”,而事实上家庭对待死亡态度趋向开放的大学生在死亡恐惧、死亡逃避维度的得分均明显低于态度趋向保守的大学生(P<0.05),且自然接受维度得分更高(P<0.05)。医学相关专业死亡逃避维度得分低于非医学相关专业(P<0.05),且自然接受维度得分更高(P<0.05),可能与医学相关专业学生接受过一些死亡教育,对死亡有一个正确的认识有关。

3.2 大学生临终关怀照护态度现状及造成这种态度的原因分析

临终关怀照护在中国的本土化进程除受国家战略和指南影响之外,还受传统伦理道德文化、死亡态度、家庭体系价值和规范等多种因素制约,造成无论是社会公众意识还是临终关怀照护的效果都十分有限。本次调查发现,大学生临终关怀照护态度总分为(96.20±11.57)分,总体态度趋向积极,高于赵显达等[5-6]关于普通社会群体对临终关怀照护的态度,可能与“90后”青年大学生思维活跃、眼界开阔、接受新事物的意识和能力更强有关。多元逐步线性回归分析结果显示,性别、宗教信仰、是否接受过死亡教育、是否经历亲人离世是影响大学生临终关怀照护态度的主要因素。男生临终关怀照护态度比女生更为积极(P<0.05),国内外相关研究指出[7-8],女性受天性、传统文化的影响较大,使得她们对临终关怀照护话题存在逃避的心理,而男性相对理智,遇事冷静,新思想、新信息接受能力更强等特点决定了男性对临终关怀照护的接受程度更高。无宗教信仰的大学生对临终关怀照护的态度相比有宗教信仰的大学生更为积极(P<0.05),这与Shih-Yi Lee等[9]的研究结果刚好相反,可能是不同宗教对生命宣扬不同的价值观念,而本研究中有宗教信仰的大学生人数太少,故未细分宗教种类。死亡教育对大学生临终关怀照护态度有积极影响(P<0.05);同时医学相关专业学生接受医学、伦理学系统性学习和临床见习经历有利于形成更为积极的临终关怀照护态度,但国内外相关研究[10-11]均表明在校阶段针对性地进行临终关怀照护专业训练仍远远不能满足临床工作需求,也进一步证实早期开展死亡教育的必要性。此外,在以往的生活经历中,曾体验过亲人离世的大学生对待临终关怀照护的态度更为积极(P<0.05),可能因为近距离接触死亡,可以切身感受临终患者的身心痛苦和照护需求,对死亡及临终关怀照护有更深刻的体会。

3.3 临终关怀照护教育课程及死亡教育课程的设置

死亡教育及临终关怀照护教育的开展是一个国家社会文明发展程度的体现。Pauline C等[12]在相关研究中指出,“学校死亡相关课程教育是普及性和专业性死亡教育最有效的形式”,越早接受死亡及临终关怀照护教育、树立科学正确的死亡观念,越能使个人正视生命的意义及缓和失去亲人的悲痛[13]。本研究关于大学生死亡教育知识知晓情况及设置死亡课程态度的调查结果显示,仅24.68%的大学生表示比较了解死亡教育相关知识,1.78%表示非常了解;49.36%的大学生比较希望设置死亡教育课程,11.70%表示非常希望。反映出大学生不仅普遍缺乏对死亡教育及临终关怀照护教育课程的了解,同时对相关知识的学习欲望也不强烈。大学生更偏重专业考试科目而不愿增加其他学习负担,也侧面反映出我国死亡教育及临终关怀照护教育的紧迫性。近年来,我国港台地区死亡教育及临终关怀照护教育发展迅速,课程设置及选用教材都趋于成熟;而相比之下,中国内地的死亡教育尚处于起步阶段,大多数高校并没有独立的死亡教育必修课程,仅部分心理学、伦理学等课程中涵盖少量零碎的死亡教育或临终关怀照护章节。死亡教育应为一个完整的课程体系,所探讨的不止是死亡本身的问题,更包含人们对自己及身处的外界环境的感觉与情感,因此应以整体生命和死亡问题为教学内容,借由了解死亡的必然性来察觉生命的有限性,从而逐渐构成自我的生命意义,树立积极的人生观。课题组下一步将着重于死亡教育及临终关怀照护教育课程内容及实施方案的规范化研究,尤其应根据医学院校及护理学专业的特点设计专业性、学科化的临终关怀照护教育和死亡教育课程体系。

[1]Mary A Varga.Death and Dying,Psychology[J].International Encyclopedia of the Social&Behavioral Sciences(Second Edition),2015(15):860-864.

[2]张慧兰,王丹,罗羽.国内外死亡教育发展的分析与思考[J].护理学报,2015,22(11):29-32.

[3]Wong P,Peker G T,Gesser G.Death attitude profile-revised:A multidimensionalmeasure of attitudes toward death.In Nemeyer,Death anxiety handbook:research,Instrumentation and application[M].Washington:Taylor&Francis,1994.

[4]朱海玲,史宝欣.死亡态度影响因素的研究进展[J].中华护理杂志,2010(6):569-571.

[5]赵显达,吴新,刘东瀛,等.武汉市民对临终关怀知晓率和态度的调查[J].首都医科大学学报,2011,32(2):298-300.

[6]刘丹丹,陈伟菊.梅州市社会群体临终关怀态度的调查分析[J].广东医学,2013,34(6):941-943.

[7]罗琼.关于我国临终关怀事业的伦理思考[J].辽宁医学院学报,2015,13(3):22-24.

[8]Susan A,Turner JD.Recent developments in long term care/hospice relationships[J].Geriatric Nursing,2014(35):63-66.

[9]Shih-Yi Lee,Chih-Hao Chen,GwoCheHuang,et al.Factors Associated with Attitude and Knowledge Toward Hospice Palliative Care Among Medical Caregivers[J].International Journal of Gerontology,2015(9):98-102.

[10]陶巍巍,李青文,王绣玉,等.存在主义视角下不同专业医学生临终关怀态度调查及生命教育对策[J].中国护理管理,2016(12):1655-1660.

[11]Mott ML,GorawaraBhat R,Marschke M,et al.Medical students as hospice volunteers:reflections on an early experiential training program in end-of-life care education[J].Journal of Palliative Medicine,2014,17(6):696-700.

[12]Pauline C,Pamela J,Van der Riet,et al.End of life care education,past and present:A review of the literature[J].Nurse Education Today,2014(34):331-342.

[13]王宇,黄丽.澳大利亚慢性病患者临终关怀政策对中国的启示[J].中国全科医学,2015(19):2253-2255.

R195

B

1671-1246(2017)14-0104-04

珠海市人文医学研究基地2015—2016课题(201501)