探析贝多芬《第十四钢琴奏鸣曲》中创作架构的设计

2017-08-16刘海宗

刘海宗

(上海师范大学,上海 201600)

探析贝多芬《第十四钢琴奏鸣曲》中创作架构的设计

刘海宗

(上海师范大学,上海 201600)

路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven)1770年生于德国波恩,1827年在维也纳去世,久负盛名的作曲家和钢琴家,维也纳古典乐派代表人物,世界音乐史上最伟大的音乐家之一。他的作品和成就对世界音乐的发展有着非常深远和全面的影响,因此被音乐界尊称为“乐圣”。钢琴奏鸣曲是贝多芬一生音乐创作的重点领域,在整个钢琴艺术史中占有独一无二的地位,而《第十四“月光”钢琴奏鸣曲》又是他32首钢琴奏鸣曲中的经典代表作品之一,数百年来在全球范围内被广泛演奏和诠释。贝多芬作为最被世人所熟知的音乐家之一,其代表性作品被历代学者反复解读,经典作品的多样性,多维度,多角度,尤其是乐谱信息和键盘演奏的具体关系,值得我们深入探索。本文在简要介绍了《第十四“月光”钢琴奏鸣曲》(下文简称“月光”钢琴奏鸣曲)的核心性音乐特征和演奏要点之后,特别聚焦于整部作品的乐谱信息中的和声组织、结构特点所组成的整体创作架构和实际钢琴演奏的关系。

钢琴;奏鸣曲

贝多芬在创作《“月光”钢琴奏鸣曲》时进行了哪些规划思考和谋篇布局?他又是如何设计整个作品的架构的?架构中运用并且重用了哪些创作手法和音乐要素,而这些创作手法和音乐要素与他的钢琴演奏技术和风格在何种程度上有关系?在创作这首“幻想曲风格的奏鸣曲”时,他更多的受到即兴性,想象性,自身音乐灵感的影响——考虑到他本人是最伟大的音乐家,演奏家之一;还是严格遵从古典音乐本身的逻辑和规则在创作;亦或是在为某个人,某个故事甚至某种情感,场景,文学情怀和考虑在创作?

这些问题似乎很难给出一个十分明确,让所有学者都完全信服的回答。试图简单化,表面化的对这些问题作出结论,也是不负责任或者说不够严谨谦虚的。

在仔细研读作品乐谱,并且进行大量演奏实践后,笔者在创作架构中看到了一些特征:对和声与结构的设计。在下文中笔者将对此进行探析,希望勉强起到抛砖引玉的作用。

《“月光”钢琴奏鸣曲》创作于1802年,这个时候贝多芬32岁左右,创作进入成熟时期,因此,整部作品篇幅较长,结构复杂,全面运用了各种创作手法,这也对演奏者提出了较高的要求,这种要求首先体现在如何正确读谱,理解全曲创作架构的设计和特点,并且在此基础上发展钢琴演奏。

一、《“月光”钢琴奏鸣曲》创作架构的核心性特征:和声与结构设计

就曲目直观地看,全曲分为三个乐章,这三个乐章各有特点但又紧密相连:第一乐章是以连续不断的速度缓慢的三连音为中声部基本材料,配合低声部的八度伴奏和高声部的略显单调的单音旋律。作为维也纳古典乐派的代表人物,无疑贝多芬不能被认为是严格意义上的复调作曲家,然而即便以一个直观视角去看,第一乐章的大多数时间也同时有三个声部,这三个声部的音型,性格各不相同,但互相呼应,在踏板的帮助协调下在一个整体中发挥作用;第二乐章相比第一和第三乐章,较为简短凝练,但细节性的要点较多,运用了几次反复和对比,该乐章也有三个声部并行的乐句;第三乐章则是连续不断的以快速四连音分解和弦为基本材料的乐章,这个乐章相较第一,第二乐章,更接近于通常意义上的主调音乐,但贝多芬的才华和能力使得在创作结构中的主题与伴奏的关系和组织显得相当多元化。进一步深化研究,每个乐章都有一些关键性音符,和弦乃至乐句,这些关键性部位直接决定了曲目的结构,风格甚至整个音乐形象。

纵观全曲,贝多芬在全曲创作中用心于和声设计:第一乐章三连音本身的组合,加上踏板的使用和变化就是一种基本和声形象,搭配高低两个声部的不断交织,不同时间节点的出现和结束,整个第一乐章和声形象非常丰满,富于变化;第二乐章更是直接以右手双音引出多个声部的和声效果,并在声部中做出不同的奏法要求,使得和声形象生动活泼;第三乐章的和声呈现手法类似于第一乐章,以连续分解和弦表现和声,但分解和弦所涉及的音区更广泛,与之配合的其他音型也更多,最终所形成的综合和声效果更大,更深刻,多元化。

二、第一乐章的结构要点,连续三连音的创作手法与和声意义

通读第一乐章,不难发现贝多芬的创作设计思路没有过多从速度这个角度进入,因为全乐章速度较为均衡,没有太多变化。力度方面,至少相较于第二、三乐章和贝多芬的其他作品,整个乐章的力度变化幅度也很小。在开始着手研究第一乐章之前我们应当注意一个作曲家提示:贝多芬在奏鸣曲标题下加了一个(幻想曲风格的奏鸣曲),就风格特点来说,幻想曲较为自由,即兴,和偏向于浪漫主义音乐的风格,由此可见,贝多芬并不是一位完全拘泥于传统规则的作曲家,相反,他在创作实践中探索新的技法和风格。审视第一乐章全部乐谱后发现由最初三小节看,全乐章的基调,基本音型已经设定,就是连续不断的三连音。

从谱例1可以看出:第一小节高音谱表右手部分【钢琴键盘小字组和小字1组】的4组三连音,形成了G-C-E音名组成的和弦,这个和弦虽然简单,但在一定程度上可以被视作整个奏鸣曲的摇篮和初始动机。这个和弦可以理解为由属音开始的小四六和弦,小四六和弦在音响效果上比较阴柔,加之力度记号在这里p 或 pp【根据不同乐谱版本】,以及演奏速度要求和幻想曲风格的提示,由此可推断,贝多芬在这里的创作设计是偏柔和黯淡甚至内敛,哀痛的和声与乐句形象。如果从另一个和声角度理解,将这个G-C-E和弦转位后变成C-E-G,暨升c小调的主和弦,这个和声设计同样可以印证前文中所述的和声与乐句形象。

第5小节特别重要,是第一乐章的提示性小节,该小节首次引入右手高声部的旋律音,而这个重要但简约朴素的动机在后面的段落中也多次出现过。

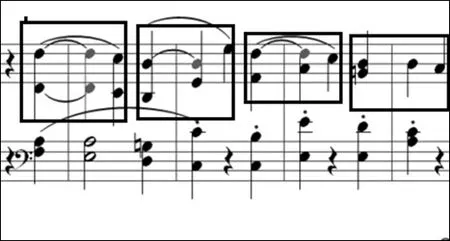

在谱例 中笔者用黑色方框圈出了这个动机。

谱例 1

第一乐章从31小节开始到41小节,整个10个小节是一个气息宽广的枢纽性长句子,该句承上启下,在第42小节引出首次出现在第5小节的附点动机。

结尾部分旋律动机被分配到左手暨低声部。第5小节就出现的这个动机在结尾部分再次出现,首尾呼应,可见贝多芬对该动机的重视和设计。

谱例 1-2 《“月光”钢琴奏鸣曲》第一乐章 第5小节

第一乐章最后结束在升c小调主和弦上。

三、第二乐章的断连奏搭配以及力度变化中所蕴含的和声与结构设计

关于第二乐章的特殊性,作用,曲式或象征意义等,历代大批音乐理论家和音乐评论家已经有过相当数量和质量的研究,本文不再赘述,而就该乐章的声部、断连以及力度变化等创作技法中所蕴含的和声和结构设计进行探讨。

相较第一和第三乐章,第二乐章的句子简短凝练,略微呈现出碎片性。第二乐章在力度变化上丰富。笔者根据弗雷德雷克.拉蒙德所编定的《贝多芬钢琴奏鸣曲集》【湖南文艺出版社 2006 ISBN 7-5404-3464-3】的乐谱初略统计后发现,该乐章60个小节中总共出现有20余次力度记号,可见贝多芬在创作设计中对力度变化的考虑和布局,而这种力度的变化和对比,直接导致了音乐语气甚至整个音乐形象的丰富化。

当然,关于贝多芬钢琴奏鸣曲的版本问题在学术界中讨论颇多,持续多年,可谓众说纷纭,莫衷一是,限于笔者的水平和能力,以及版本问题并非本文重点,这里仅以拉蒙德乐谱版本为参照。

第二乐章较为能体现断连,声部以及和声特点的是第8小节——第12小节。见谱例2:

从长度上看这是一个短句,但结构并不简单,其中折射出贝多芬对乐句塑造的精确性和细致性:左手部分的8个双音被连音线和跳音记号平均分成前后两个部分,而与之对应的右手则更为细腻,从连音线的写作可以看出贝多芬在这里为右手设计了4次“落-起”式钢琴奏法,对手腕技巧的要求较高。笔者用黑色方框分别圈出这4次“落-起”式奏法【见谱例2-1-1】,谱例中的3-5小节,贝多芬的写法很有特色——左手的两个音,低声部的音属于非连奏,而高声部的音却用跳音记号。

这对演奏者的处理和弹奏提出了相当难度的要求,这种难度并非体现在纯粹的手指机能上,而是观察,判断和手指独立性方面。

谱例2

四、第三乐章分解和弦音流所形成的和声形象

从整个奏鸣曲的篇幅来看,不算反复部分,第一乐章有69个小节,第二乐章为60个小节,而末乐章也就是第三乐章长达200小节;深入研读乐谱,可以进一步发现第三乐章音符的数量和密集程度也超过前面两个乐章,可见贝多芬对第三乐章的重视。整个乐章运用最多的基本音型是四连音分解和弦。

第1小节的和声十分类似于第1乐章第1小节的和声动机,暨G-D-E,当然在第3乐章中贝多芬对这个动机做出了很多变化,重组和扩展。对比第1乐章可见,第3乐章的句子所涉及的音区明显大很多,速度更快,音符更密集。加上左手跳音急促的伴奏,贝多芬在这个乐章中塑造的音乐形象无疑和第一乐章截然不同。

从这里可以看出贝多芬在整个奏鸣曲中最重要的一个设计思考和音乐特征:同样一个和弦或者一个动机,可以由两组不同的表现要素和两套不同的钢琴演奏技法去搭配和呈现出不同的音响效果和音乐形象;一个核心乐思,可以产生多种变体和衍生,而这些变体和衍生出来的音乐素材,在音乐发展中可以再次甚至多次分裂,重组,并且加入新的音乐材料进行编织和扩展,最后产生多元化的效果。这个多元化的效果,无疑使得整个作品丰满生动,充满张力,戏剧性和艺术惊喜。

J624.1

A