茂兰喀斯特植被恢复过程群落数量特征及健康度研究

2017-08-09安明态喻理飞王加国陈正仁

安明态,喻理飞,王加国,杨 瑞,陈正仁

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550025;3.茂兰国家级自然保护区管理局,贵州 荔波 558400)

茂兰喀斯特植被恢复过程群落数量特征及健康度研究

安明态1,喻理飞2*,王加国1,杨 瑞1,陈正仁3

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550025;3.茂兰国家级自然保护区管理局,贵州 荔波 558400)

为揭示茂兰喀斯特植被恢复过程群落数量特征及健康度特点,以茂兰国家级自然保护区退化喀斯特植被自然恢复演替过程6个阶段群落为研究对象,选择10个数量指标,从群落组织力、能量和稳定性三方面对各恢复阶段群落数量特征及健康度进行综合分析,结果表明:(1)草本层中I阶段草本高度和密度最大;灌木数量在V阶段最多,在900 m2内达5174株;(2)群落各层次生物量差异显著,演替过程中,木本植物及总体群落的生物量均呈增长趋势,全光照利用率以各阶段建群层最佳;(3)乔木层多样性指数H′、生态优势度λ、稳定性系数变化均呈递减趋势,且都在IV-V阶段下降最快,而后平缓;草本层、灌木层则变化各异;(4)随着植被正向演替,群落乔木层健康度指数为上升型,灌木层为单峰型,草本层为下降型;(5)草本层贡献率为下降型,灌木层为单峰型,乔木层为上升型。

喀斯特森林;演替;群落健康度;茂兰

群落数量特征是研究群落的基础,其变化直接或间接影响群落健康,同时,群落健康变化也会使群落数量特征发生变化。健康的森林生态系统有能力进行资源更新,在生物和非生物因素作用下,可从一系列的胁迫因素中自主恢复并保持其生态恢复力[1]。森林生态系统发生变化就可能意味着其健康状态的改变,因此,森林生态系统健康被作为森林状况评估和森林资源管理的标准和目标[2]。森林生态系统中,森林群落的健康状况直接影响其自身结构与功能,群落的数量特征及其各因子变化幅度亦影响着群落变化,并导致群落向更高级阶段发展或引起群落退化,进一步改变生态系统的健康。所以,对群落数量特征以及健康度研究有助于进一步了解和揭示森林群落的演替现状与演替规律,从而为森林植被恢复提供参考。

茂兰喀斯特森林是喀斯特地貌与石灰土特殊生境下形成的非地带性植被,尤其顶极阶段的典型植被在喀斯特地区仅存无几。不同恢复阶段群落在维持该区域生态环境中有着不同作用,在此过程中,群落组成与结构也发生重大变化,从而对森林群落产生影响,因此,深入了解不同恢复阶段群落数量特征和健康度对该区域植被的恢复和退化生态系统的重建有重要意义。退化喀斯特植被的自然恢复,是群落结构和功能不断完善的过程,亦是群落健康活力不断改善的过程。近年,有关喀斯特研究多集中在土壤养分[3-7]与水分[8, 9]、土壤微生物[10-13];植物生理[14, 15];群落结构[16, 17]及生态系统恢复研究[18]等方面,对演替变化中群落数量特征研究较少,尤其是群落健康度方面的研究尚未见报道。本文对喀斯特不同演替阶段群落数量特征及健康度进行研究,揭示植被恢复过程群落数量特征及健康变化规律,以期为退化喀斯特森林植被恢复与管理提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

茂兰国家级自然保护区地处黔、桂交界处的荔波县,位于东经107°52′10″~108°05′40″,北纬25°09′20″~25°20′50″,属于中亚热带。区内岩石裸露,地貌类型为纯质石灰岩及白云岩构成的喀斯特。区内年均温15.3℃,全年降水量1752.5 mm,水热同季。该区域林下土壤土层薄,土被不连续,但土壤质量较好,表土pH值7.1~7.4,中下层土壤pH值7.5~8.1,均偏碱性。区内较常见主要有圆果化香(Platycaryalongipes)、齿叶黄皮(Clausendumniana)、青冈栎(Cyclobalanopsisglauca)、掌叶木(Handeliodendronbodimieri)、圆叶乌桕(Sapiumrotundifolium)、黄梨木(Boniodendronminus)、朴树(Celtistetrandrasubsp.sinensis)、青檀(Pteroceltistatarinowii)、粗糠柴(Mallotusphilippinensis)、球核荚蒾(Viburnumpropinquum)等钙生植物;另有珍稀濒危植物、特有植物多种,如单座苣苔(Metabriggsiaovalifolia)、荔波鹅耳枥(Carpinuslipoensis)、荔波杜鹃(Rhododendronliboense)等。

1.2 样地设置

在研究区内,采用“空间系列代替时间系列”的方法,设置6个阶段样地,即草本群落阶段(I)、灌草群落阶段(II)、灌木灌丛阶段(II)、乔灌过渡阶段(IV)、乔林阶段(V)及顶极常绿落叶阔叶混交林阶段(VI),每个阶段样地4个,包括1个主样地和3个副样地,相接呈田字形。为了便于各个阶段样地比较(面积一致性),本研究以顶极阶段群落(VI)为准,按“种-面积曲线法”确定样地面积900 m2,因此,I~V各个恢复阶段样地面积也设置900 m2。采用相邻格子法,根据每个阶段群落情况,设置乔木层(IV~VI阶段)、灌木层、草本层样方各36个。考虑到样方大小对研究结果的影响以及样方设置的便利性,在以研究区群落各层主要优势种的平均冠幅2倍左右(含中心植株冠幅加相邻植株平均1/2冠幅)的基础上,综合权衡样方大小设置如下:乔木层样方面积10×10 m2,灌木层样方面积5×5 m2,草本层样方面积1×1 m2,合计6个阶段调查样地面积共21600 m2。调查因子包括物种名称(所有维管束植物)、起源、根部小生境(石沟、石面或土面)、株数、胸(地)径、高度、冠幅、枝下高、盖度等。木本植物胸径≥5 cm计入乔木层,木质藤本计入灌木层,草质藤本计入草本层。

1.3 分析方法

1.3.1 群落健康度指标 以群落组织力、能量和稳定性三方面对群落健康度进行研究。其中,群落在水平和垂直空间的配置情况,主要采用林木粗度(地、胸径)、高度、密度、盖度、生活型组成5个指标;能量水平用积累的生物量和全光照利用率体现;影响群落稳定性因子采用物种多样性、生态优势度及稳定性系数。物种生活型组成分别用中高位芽、小高位芽、地面芽以上类型植物所占比率纳入健康度指标体系。

全光照利用率用群落各层的盖度与群落各层的光照充足度乘积作为可利用的光照充足度。其中,建群层光照度最高,为100%;乔林下草木层及灌木林下草本层的光照充足度介于建群层与林下草本层之间,约为50%;乔林下草本层由于受到乔木层、灌木层的双重阻挡,光照充足度最低,在光照强度4~10%出现草本植被[19],此文以10%作为林下草本层的光照充足度。然后再按群落各层的盖度换算光照利用率。群落稳定性系数根据平衡点坐标20/80,群落稳定性交点坐标越接近平衡点越稳定[20,21],坐标之间的距离越近则群落越稳定,坐标距离的大小与稳定性呈负相关,采用坐标距离的倒数作为群落稳定性系数纳入活力指标体系。

生物量采用W=a(D2H)b的回归式分别建立林木地上部分生物量(W)与树高(H)、胸径(D13)或地径(D0)的关系式,即喻理飞等[22]关于茂兰自然保护区生物量研究的回归式关系式:

(1)

(2)

群落中乔木层、灌木层生物量分别按上述回归式及其相应的株数求得,草本层生物最采用刈割法实测求得。

1.3.2 群落健康度测度 在不同的恢复阶段,由于群落健康与否是组成群落的众多因子综合贡献和其同作用的结果,但各因子在不同阶段的优化程度存在差异,需要进行综合评价,以确定群落综合性优劣程度(综合值)。这里以健康度指数作为群落健康程度的度量指标,并定义第j个恢复阶段群落健康度指数为Hj,则:

(3)

式(3)中:Wi为第i个指标的权重,Uij为无量纲的标准化值。

对于效益型指标(属性值越大越好的指标),有:

一些麻类品种的营养元素含量显著高于禾本科饲草,并具有易种植、耐逆性强等优势,研究人员将其开发成为优质饲料

Uij= (Xij- Ximin)/(Ximax- Ximin)(i = 1,2,3,…,n; j = 1,2,3,…,m)

(4)

对于成本型指标(属性值越小越好的指标),则有:

Uij= (Ximax- Xij)/(Ximax- Ximin)(i = 1,2,3,…,n; j = 1,2,3,…,m)

(5)

式(4)、(5)中:Xij为第i个指标第j个恢复阶段(群落)观测值;Ximax,Ximin分别为第i项指标中的最大值和最小值。

群落健康度是组成群落结构和功能的众多因子的优化程度的综合反映。由于各指标因子对群落健康活力度的贡献率是不一样的,有的因子对活力的影响较大,有的则较小,不能等权重相加。从统计学的基本原理出发,波动越大的指标越重要,因此需进一步计算各指标的权重。权重确定有经验法、专家打分法、数学统计法等。本研究中各指标权重利用SPSS软件进行主成分分析和计算求得。

2 结果与分析

2.1 植被恢复过程群落数量特征及健康度指标分析

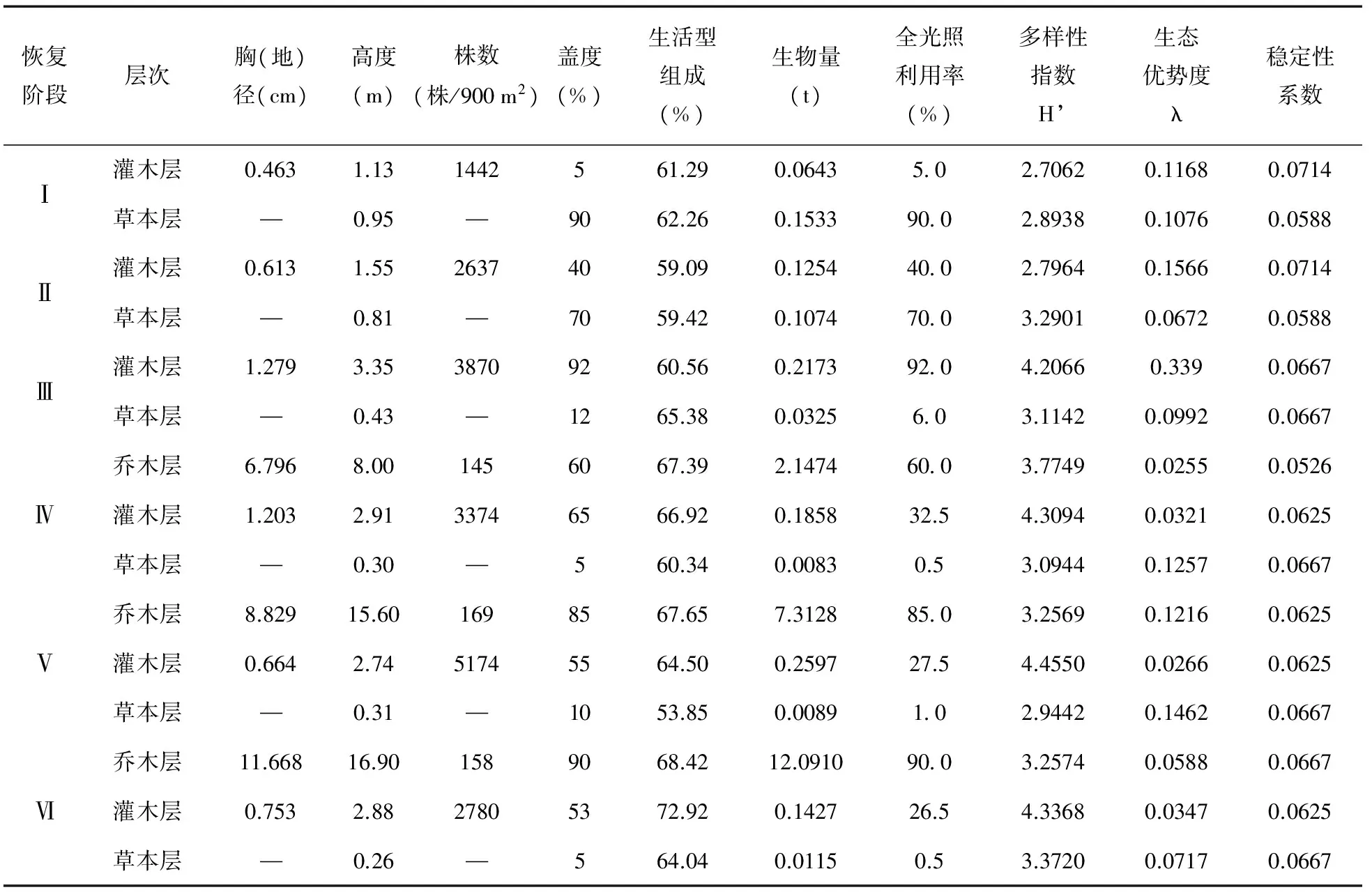

从茂兰喀斯特植被恢复过程群落数量特征(表1)看出,在I阶段,群落以草本为主,演替过程中草本层以此阶段高度最大,随后逐渐减小,但是在Ⅱ~Ⅲ阶段,灌木大量出现,导致草本高度骤减。草本层群落盖度与高度表现出相同的变化趋势,而其他指标在演替过程中变化平缓,波动并不明显。由表1可知,在Ⅰ~Ⅲ阶段,灌木层植物地径和株树之间呈正相关,Ⅳ~Ⅵ阶段呈负相关,灌木层数量最多的为V阶段,灌木株高III阶段为最大,由于经过Ⅰ、Ⅱ阶段环境选择,此时物种已适应定居环境,且竞争较小,资源充足,所以生长良好,但IV乔木层开始出现,致其株数和高度均有所下降。植被恢复过程中,群落各层次盖度所占比例与群落中层次组成主体相关,如I阶段草本占主要优势,以草本盖度最大;V、VI阶段乔木层为群落建群层,所以盖度较大。在演替过程中,群落各层次生活型组成并未呈现明显差异,但生物量差异显著,Ⅰ~Ⅴ阶段,木本植物及群落总体的生物量均呈增长趋势,而草本层生物量则表现为下降型,总体而言,木本植物生物量明显高于草本。全光照利用率是群落各层盖度与其光照充足度乘积,所以全光照利用率与群落各层盖度呈现正相关,且以建群层全光照利用率最大。乔木层多样性指数H’、生态优势度λ、稳定性系数变化一致,呈递减趋势,且都在Ⅳ~Ⅴ阶段下降最快,而后平缓;草本层、灌木层的生态优势度λ、稳定性系数变化均不显著,仅多样性指数变化显著,但乔、灌、草各层次呈现的变化并不一致。

表1 植被恢复过程群落数量特征及健康度指标

2.2 植被恢复过程群落健康度动态特征

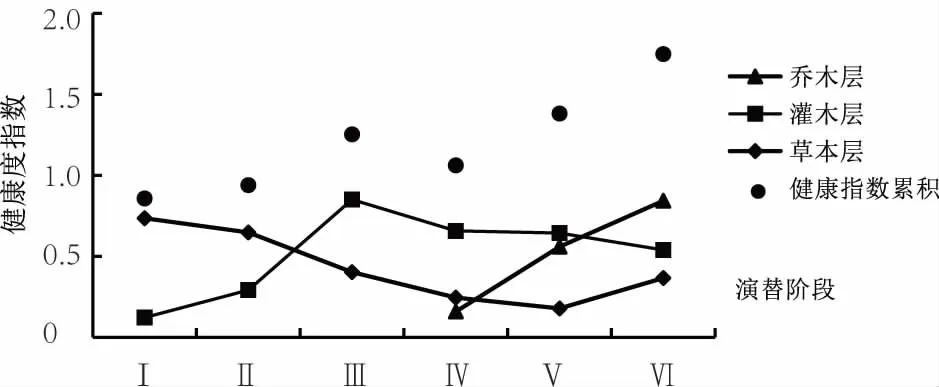

从茂兰自然保护区植被恢复群落各层及总体的健康度指数(图1)看出,群落各层及总体的健康度指数差异较大,并表现出各自的规律。随着植被演替进行,乔木层健康度指数不断上升,至顶极阶段达峰值,为0.8431,即VI阶段>Ⅴ阶段>Ⅳ阶段;灌木层则是在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶段不断增加,至Ⅲ阶段其健康度指数达到峰值,为0.8507,在之后的Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ阶段逐渐下降,但仍旧明显高于Ⅰ、Ⅱ阶段,Ⅰ阶段仅为0.1221,II阶段为0.2919,在恢复过程中表现为:Ⅲ阶段>Ⅳ阶段>Ⅴ阶段>Ⅵ阶段>Ⅱ阶段>Ⅰ阶段;草本层则是在I阶段为峰值(0.7354),在Ⅱ,Ⅲ、Ⅳ,Ⅴ阶段逐渐下降,但在Ⅵ阶段有所回升,其大小顺序为:Ⅰ阶段>Ⅱ阶段>Ⅲ阶段>Ⅵ阶段>Ⅳ阶段>Ⅴ阶段。也就是说,群落乔木层在恢复演替过程中的健康度指数为上升型,灌木层为先上升后下降型(单峰型),草本层为下降型。根据群落各层健康度指数这一变化规律发现,乔、灌、草本层基本上都是在其最适合生长阶段的健康度指数最大,而该层次在这些阶段都处于群落的建群层,体现了群落建群层在群落健康活力中的重要地位。但是,从群落各层的健康度指数的最小值看,基本上集中在该层的最不利生长阶段或最不稳定阶段。从群落各层累积健康度指数看,随着植被向更高级阶段发展,总体上呈不断上升,在顶极常绿落叶阔叶混交林阶段健康度最大,达1.7489。

图1 植被恢复过程群落健康度指数变化

2.3 植被恢复过程群落健康度累计贡献率

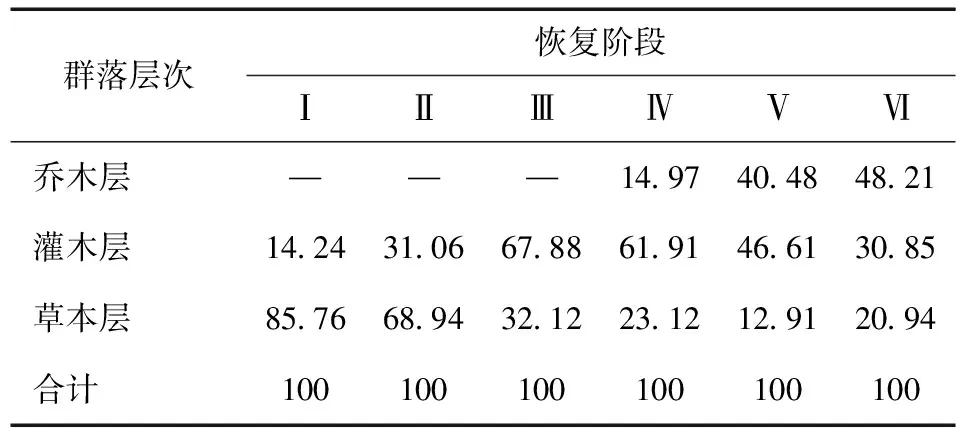

从群落各层对群落总体的健康指数累积贡献率(表2)看出,乔木层、灌木层、草本层在不同恢复阶段的贡献率差异较大,呈现此长彼伏的动态特征,并表现出明显的规律性。其中,草本层贡献率为下降型,在演替初期草本贡献率最高,达85.76%;灌木层为先上升后下降型(单峰型),乔木层为上升型。草本层在Ⅰ、Ⅱ阶段(恢复初期)贡献率最大,灌木层在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段(恢复中后期)最大,乔木层在Ⅵ阶段(恢复末期)最大,当植被恢复至顶极常绿落叶阔叶混交林阶段时,群落各层的健康度累积贡献率大小为:乔木层>灌木层>草本层。从群落各层次健康指数贡献率看出,在不同演替阶段,对群落结构有着控制作用的层次健康贡献率最大,在Ⅰ阶段,草本在群落中占据优势,所以贡献率为最大,随着演替进行,灌木层、乔木层逐渐替代其成为群落主要构建者,以致贡献率有所降低,而灌木层、乔木层贡献率逐渐增长;灌木层亦如此,乔木层出现,也使得其贡献率有所下降,如Ⅰ~Ⅲ阶段,灌木层贡献率呈增长趋势,但乔木层的出现,弱化了灌木层对群落健康的贡献率;乔木层为群落最上层,在资源利用、群落构建等方面都占据优势,所以从灌乔阶段至顶级阶段健康贡献率均呈增加。总体而言,植被恢复过程群落健康度指数贡献率反映和体现了群落草本层、灌木层、乔木层在植被恢复过程中对群落健康度贡献率的分配关系,暗示了群落的演替方向。

表2 植被恢复过程群落健康度指数贡献率(%)

2.4 植被恢复过程群落健康总体相关关系

茂兰喀斯特植被恢复过程中,群落总体健康度随演替进行而增加,仅在Ⅲ~Ⅳ阶段出现波动;群落总体生物量、木本植物生物量变化趋势与群落总体健康度指数变化相似。结合植被恢复过程物种生活型组成、多样性变化、群落稳定性变化分析它们与群落健康度的变化关系,结果表明,植被演替初期群落结构越简单,群落总体健康度指数越小;随演替进行,中高位芽植物不断增加,群落健康度亦有所增加,中高位芽植物伴随群落演替的6个阶段,且所占比例呈现出与群落总体健康度相同的变化趋势;而多样性指数未表现出与群落健康度有显著关系。总体而言,茂兰喀斯特植被恢复过程的6个阶段群落均处于不稳定状态,但其不稳定点都接近35/65(另文报道)。值得注意的是,顶极群落通常以相对稳定为重要特征,但本研究中该群落类型也倾向于不稳定,可能与研究区喀斯特生态环境的高度脆弱性和复杂性有很大关系。从群落乔、灌、草本层的稳定性看,乔木层稳定系数变化从Ⅳ~Ⅵ阶段逐渐增加,与群落健康度及其指数贡献率变化相似;灌木层和草本层均在Ⅰ-Ⅱ阶段平缓,前者在II阶段下降,至Ⅳ阶段后不再变化,而草本则在Ⅱ阶段上升,至Ⅲ阶段后平缓,结合植被恢复过程群落健康度变化分析,灌木层、草本层与群落健康度相关关系不显著。

3 结论与讨论

茂兰喀斯特植被恢复初期以草本为主,灌木层出现后,导致草本高度减小。灌木数量Ⅴ阶段为最多,在900 m2内达5174株;高度则在Ⅲ阶段最大,由于此阶段灌木物种已基本适应定居环境,可利用资源相对充足,使其成为该阶段群落的建群层。植被恢复过程中,各阶段均以建群层的盖度值最大;群落各层次生物量差异显著,木本植物及群落总体的生物量均呈增长趋势,以木本植物生物量最高。因此,在演替初期,可通过适当干扰,为木本植物定居创造环境,以促进其演替,有助于植被恢复。

茂兰喀斯特植被恢复过程群落乔木层的健康度指数为上升型,灌木层为单峰型,草本层为下降型。群落各层的健康度指数贡献率与各层健康度指数变化趋势基本一致,体现了群落草本层、灌木层、乔木层在植被恢复过程中对群落健康度贡献的分配关系,同时也暗示了群落的演替方向。演替过程中,由于群落组成变化,群落不同层次的健康状况也随之变化,对群落健康的贡献率也不尽一致,群落组成的改变不仅是组成群落物种及其数量的变化,亦使群落结构、功能改变。总体而言,群落中建群层对群落健康维持与贡献最大,由于喀斯特森林岩石裸露率较高,不适合将其群落维持在草本群落阶段,加之草本生活史较短,对生态环境改善作用以及生态效益远远低于木本植物,所以,适当促进木本植物演替有才是维持喀斯特生态环境及喀斯特森林群落健康的长久之计。

茂兰自然保护区植被恢复过程中,乔木层和灌木层优势树种的聚集强度和健康度指数变化相似,由于聚集强度为负性指标,所以群落优势种群空间分布格局的聚集强度与群落健康度呈负相关。群落健康度指数与种间联结性的相关程度很小或无相关关系,可能由于种间联结性属于定性指标,不能客观反映其定量的规律性,体现不出它与群落健康度指数之间的相关关系。由于群落健康度是组成群落的各因子优化程度的综合反映,因此,对群落健康评价指标体系的正确选择和建立是关键。因为研究时间等条件限制,本文对群落健康指标体系的选择和建立尚需进一步完善;对植被恢复过程群落优化结构评价、优化标准的建立也待进一步研究。

[1] 肖风劲,欧阳华,孙江华,等.森林生态系统健康评价指标与方法[J].林业资源管理,2004(1):27-30.

[2] 姬文元.森林小班水平的川西米亚罗林区云冷杉林群落健康评价[D].北京:北京林业大学,2009.

[3] 李艳琼,邓湘雯,易昌晏,等.湘西南喀斯特地区灌丛生态系统植物和土壤养分特征[J].应用生态学报,2016,27(4):1015-1023.

[4] 刘 欣,黄运湘,袁 红,等.植被类型与坡位对喀斯特土壤氮转化速率的影响[J].生态学报,2016,36(9):2578-2587.

[5] 王霖娇,李 瑞,盛茂银.典型喀斯特石漠化生态系统土壤有机碳时空分布格局及其与环境的相关性[J].生态学报, 2017,37(5):1-12.

[6] D. Thomas,Johannes K.,David K.,etal.Impacts of management and climate change on nitrate leaching in a forested karst area[J].Journalofenvironmentalmanagement,2016,165(2):243-252.

[7] L. Wen,Li D.,Yang L.,etal. Rapid recuperation of soil nitrogen following agricultural abandonment in a karst area,southwest China[J].Biogeochemistry,2016,129(3):341-354.

[8] 李 菲.典型喀斯特山区不同植被类型土壤水分动态变化及其对植物光合作用的响应[D].贵阳:贵州师范大学,2016.

[9] 彭晚霞,宋同清,曾馥平,等.喀斯特峰丛洼地旱季土壤水分的空间变化及主要影响因子[J].生态学报, 2010,30(24):6787-6797.

[10] 魏 源,王世杰,刘秀明,等.喀斯特地区丛枝菌根真菌遗传多样性[J].生态学杂志,2011,30(10):2220-2226.

[11] 魏 源,王世杰,刘秀明,等.不同喀斯特小生境中土壤丛枝菌根真菌的遗传多样性[J].植物生态学报,2011,35(10):1083-1090.

[12] 徐慧芳.喀斯特峰丛洼地不同演替阶段土壤微生物多样性及影响因素[D].南昌:江西农业大学,2015.

[13] 赵紫薇.土壤丛枝真菌群落对喀斯特峰丛洼地植被恢复的响应[D].桂林:广西师范大学,2014.

[14] 王满莲,韦 霄,唐 辉,等.光强对三种喀斯特植物幼苗生长和光合特性的影响[J].生态学杂志,2015,34(03):604-610.

[15] 马姜明,黄 婧,杨栋林,等.桂林喀斯特石山50种常见植物叶片光合色素含量及耐荫性定量评价[J].林业科学,2015,51(10):67-74.

[16] 张承琴,王普昶,龙翠玲,等.贵州喀斯特峰丛洼地不同石漠化等级植物群落物种组成和多样性特征[J].西南大学学报(自然科学版),2015,37(6):48-53.

[17] 张 文,张建利,周玉锋,等.喀斯特山地草地植物群落结构与相似性特征[J].生态环境学报,2011,20(05):843-848.

[18] 张红玉,杨 勇,李 勇.西南喀斯特石漠化区域生态系统退化与恢复探讨[J].生态科学,2015,34(04):169-174.

[19] 李景文.森林生态学[M].北京:中国林业出版社,1981.

[20] M. Godron. Some aspects of heterogeneity in grasslands of Cantal[J].statisticalEcology, 1972,3(3):397-415.

[21] 郑元润.森林群落稳定性研究方法初探[J].林业科学,2000,36(5):28-32.

[22] 喻理飞,朱守谦,叶镜中,等.人为干扰与喀斯特森林群落退化及评价研究[J].应用生态学报,2002,13(05):529-532.

Study on the Quantitative Characteristics and Health Index of the Natural Restoration Process of Karst Vegetation in Maolan Nature Reserve, Libo County, Guizhou Province

ANMing-tai1,YULi-fei2*,WANGJia-guo1,YANGRui1,CHENGZheng-ren3

(1.CollegeofForestry,GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou550025,China;2..CollegeofLifeSciences,GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou550025,China; 3.ManagementDepartmentofMaolanNatureReserve,Libo,Guizhou558400,China)

In order to reveal the quantitative characteristics and health index of vegetation restoration process in Maolan Karst areas, six stages of the natural restoration process of degraded Karst forest in Maolan National Nature Reserve were selected as research object. Based on 10 quantitative indexes, the organization, energy and stability of the community in each stage were analyzed for the quantitative characteristics and health index. The results showed that: 1) The height and density of herbs were the largest in stage I, and the number of shrubs was maximized in stage V, reaching 5174 stems in an area of 900m2. 2) The level of community biomass was significantly different in the process of succession; the biomass of woody plants and the whole community showed an increasing trend, and the utilization ratio of solar radiation was the highest at the building layer of each stage. 3) Tree layer diversity index, ecological dominance index and stability coefficient showed a decreasing trend, and declined fast at stages IV-V and then slowly stabilized; while those of herb layer and shrub layer varied. 4) With the positive succession of vegetation, the health index of tree layer was up, that of shrub layer was a single peak type, and that of herb layer was a declining type. 5) The contribution rate of the herb layer decreased, that of shrub layer was single peak type, and that of tree layer increased.

Karst forest; succession; community health degree; Maolan

2017-03-05;

2017-04-25

“十三五”国家重点研发计划课题(2016YFC0502604);贵州省应用基础研究重大项目(黔科合JZ字[2014]2002)。

Q958.1;S443.3(273)

A

1008-0457(2017)04-0033-06 国际

10.15958/j.cnki.sdnyswxb.2017.04.006

*通讯作者:喻理飞(1963-),男,博士,教授,主要研究方向:喀斯特森林生态与恢复生态研究;E-mail:gdyulifei@163.com。