C T与MR I增强扫描诊断小肝癌的效果比较

2017-08-07董祥宝

董祥宝

(徐州民政医院放射科,江苏 徐州 221003)

C T与MR I增强扫描诊断小肝癌的效果比较

董祥宝

(徐州民政医院放射科,江苏 徐州 221003)

16层螺旋Ct;MRI增强扫描;小肝癌;诊断

小肝癌又称为亚临床肝癌或早期肝癌,一般指单个癌结节最大直径不超过3cm或两个癌结节直径之和不超过3cm的肝癌。小肝癌患者临床上常无明显症状和体征,一旦有症状出现时,多数已经发展到中期或晚期,因此,及早诊断和治疗具有重要意义。目前,螺旋Ct扫描和MRI增强扫描在临床中应用较为广泛,本研究探讨了两种方法对于小肝癌的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院2013年9月-2015年7月收治的小肝癌患者64例,随机平均分为对照组(n=32)和实验组(n=32)。实验组中,男女比例20:12,年龄30-65岁,平均46.5±2.8岁;对照组中,男女比例为22:10,年龄32-68岁,平均47.3±3.4岁。两组患者基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 分别使用16层螺旋Ct扫描和MRI增强扫描观察两组患者晓肝癌的检出率。

1.2.1 对照组:行16层螺旋Ct扫描。患者取仰卧位,进行平行扫描,扫描部位是患者的上腹部,全肝脏。然后利用动态增强扫描方式进行检查,使用高压注射器将100ml非离子型造影剂注入肘静脉,注射速率2.5-3.0ml/s,肝动脉期25-29s,门静脉期44-59s,延迟平衡期时间300s。注射造影剂后,调整扫描时间,动脉期19-28s,门静脉期54-64s,延迟平衡期时间100-110s。完成扫描后分析图像,并进行相应处理。

1.2.2 实验组:行MRI增强扫描。实施平行扫描和动态增强扫描,tR参数为3.8ms、tE参数为1.8ms、t1参数为7.0ms,层块厚度的参数范围135mm-165mm,层厚3mm,层间距2mm。在进行肝脏动态增强扫描时,使用高压注射器将30ml造影剂钆喷酸葡胺注入肘静脉静脉,注射速率3ml/s,注射完毕后,每隔10s、45s、95s进行扫描。

1.3 统计分析 使用SPSS 21.0软件进行统计处理,计数资料的比较行卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 影像学特征

2.1.1 对照组:平扫时肿瘤为圆形,呈浸润性生长。癌灶直径<3cm,密度存在差异,呈不均匀状态,甚至可见液化坏死区域。平扫检出癌灶28个,其中26例患者为单个癌灶,1例患者的癌灶为2个,未见3个癌灶及以上的患者。行动态增强扫描时,动脉期增强较为明显,肝动脉可见显影;门静脉和肝脏增强较为显著,肝内门静脉的分支较为清晰。增强扫描时检出癌灶35个,其中28例患者为单个癌灶,2例患者癌灶为2个,1例患者的癌灶为3个。

2.1.2 实验组:平扫时,化学位移成像中信号出现反相位丢失现象,同时出现假包膜征。平扫检出癌灶30个,其中22例患者为单个癌灶,1例患者的癌灶为2个,2例患者的病灶为3个。行动态增强扫描时,癌灶边界清晰可见,肝动脉、门静脉的病变情况较为清晰。动态增强扫描检出癌灶38个,其中31例患者为单个癌灶,2例患者的癌灶为2个,1例患者的癌灶为3个。

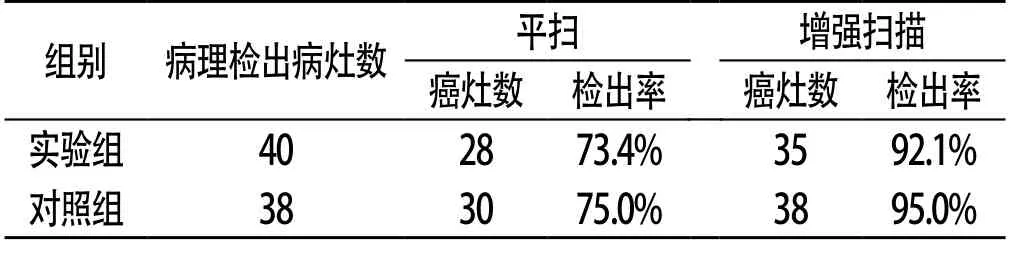

2.2 检出率比较 对照组经病理结果确诊,共检出38个病灶,16层螺旋Ct平扫和动态增强扫描的检出率分别为73.7%和92.1%;实验组经病理结果确诊,共检出40个病灶,MRI平扫和动态增强扫描的检出率分别为75.0%和95.0%。两组患者平扫和增强扫描检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见附表:

附表 CT和MRI检出率与病理结果对比分析

3 讨论

肝细胞癌在临床中较为常见。据有关资料显示[2],该病的临床治疗效果与及早发现存在相关性,因此,如何提高小肝癌的检出率成为临床关注的重点。有学者研究发现,小肝癌患者实施手术后进行为期半年的随访,存活率高达80%以上[1]。因此,及早诊断和治疗小肝癌具有重要的临床意义。

目前,诊断小肝癌临床常采用Ct扫描,但小肝癌的癌灶分布具有特殊性,常位于肝叶深部,因此常需实施Ct增强扫描。近年来,MRI亦广泛应用于临床。在小肝癌的诊断中,应用MRI扫描检出率相对较高,不仅可以检出直径较小的病灶,行增强扫描时还可以观察癌灶的供血情况。但MRI扫描费用较高、检查时间较长,要求也相对较高。

本研究发现,两组患者分别行Ct和MRI检查,平扫(73.4% vs 75.0%)和增强扫描(92.1% vs 95.0%)的检出率比较,差异均无统计学意义。提示螺旋Ct扫描和MRI检查诊断小肝癌的价值相当,且与既往的研究结果一致[2]。

综上所述,在小肝癌诊断中,应用16层螺旋Ct与MRI增强扫描的检出率相当,临床上应根据患者的实际情况来确定采取何种诊断方法。

[1]谢敏.16层螺旋Ct与MRI增强扫描方法诊断小肝癌的效果对比[J].罕少疾病杂志,2011,18(1):22-23.

[2]张贵彬,谢强,林焕西,等.飞利浦16排螺旋Ct与MRI增强扫描方法诊断小肝癌的效果对比探讨[J].哈尔滨医药,2013,33 (2):115.

(短篇报道栏目编辑:张玉亭)

R735.7

A

1004-6879(2017)04-0348-02

收稿日期:2017-02-27)