继道统与制礼法:汉代孔子见老子图的图像逻辑及其传播①

2017-07-31复旦大学文史研究院上海200433

范 桢(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

继道统与制礼法:汉代孔子见老子图的图像逻辑及其传播①

范 桢(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

孔子见老子图是汉代墓葬艺术中的常见题材。结合与之相对应出现的周公辅成王图,通过图像和相关文献分析,笔者认为,孔子见老子图是用孔子见老子故事来表现孔子,而老子、项橐以及孔子弟子,都是孔子继承上天道统过程中的辅助角色。另外,孔子对于汉室的现实意义是,他还是制作礼法的素王。孔子和周公一道,成为统治者利用的资源,被国家祭祀,也被视觉化。孔子见老子图从庙堂到墓葬的传播,也反映了汉代经义和谶纬思想传播的过程,由上而下、逐渐混杂、逐渐泛化。

孔子见老子;周公辅成王;谶纬;汉画

一、前言

孔子见老子图是汉代墓葬艺术中的常见主题,大约出现于西汉末、东汉初,因为描绘了最早的孔子和老子的形象,表现了孔子拜见老子的著名故事,而中间又穿插了另外一个孔子见项橐的故事,两个故事合二为一,被认为暗示了早期儒道思想的关系,因此备受学者关注。尤振尧和邢义田最早关注孔子见老子画像,但其儒道交流的推测失之笼统;②邢义田:《汉画像“孔子见老子图”过眼录——日本篇》,载氏著《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,北京:中华书局2011年版;尤振尧先生推测宝应射阳汉石门画像“墓主可能是东汉中期以后的原籍山东,或在那里做过官吏的儒学信徒,后期定居射阳,时候埋于此”,尤振尧《宝应〈射阳汉石门画像〉考释》,《东南文化》1985年第6期,第62-69页;李凇虽然不认为孔子见老子图是把老子作为宗教偶像崇拜的图像但还是收入到《中国道教美术史(第一卷)》中,认为该主题已“呈现出儒道并举、思想兼容的色彩”,李凇:《中国道教美术史(第一卷)》,长沙湖南美术出版社2013年版,第116页。巫鸿则根据画像中的细节,试图从画中人物的行为来揣测图像的主题;③巫鸿将四川新津石棺中的孔子见老子理解为“孔子向老子鞠躬以表达敬意,而老子却昂头袖手,直视来访者”,“崇尚道家的司马迁显然在他的记述中意在突出老子的地位”。而以武梁祠为代表的山东汉画像石中的孔子见老子,他认为表现的是“儒家传统”:“老子走出都城,在路上迎接孔子,以表现其对后者的敬意。”巫鸿:《四川石棺画像的象征结构》,《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编(上)》,北京:三联书店2005年版,第184页。姜生将老子误认为是图像的主角,并将孔子见老子图划进道教图像的范畴;④姜生认为“孔子见老子图是汉代道教墓葬仪式的重要组成部分”,其仪式逻辑“在地下的世界,死者将和孔子及其弟子们一样,往拜老君得道受书,将免鬼官之谪;而‘凡得道受书者,皆朝王母于昆仑之阙’,乃成仙”。姜生:《汉画孔子见老子与汉代道教仪式》,《文史哲》201年第2期,第 46-58页;姜生:《鬼圣项橐考》,《敦煌学辑刊》2015年第2期,第86-93页。缪哲将孔子见老子、孔子见项橐在先秦两汉的叙述分为不同系统,孔子见老子图是根据经学的“王者有师”观念所绘;[1]陈东将一件个案考证为孔子助葬图。[2]

笔者统计汉代孔子见老子画像共65例(附表2部分有争议),包括墓葬、祠堂和石阙,其中画像砖3例,墓室壁画5例,石阙3例,其余皆为画像石(部分缺乏出土数据,因此难以区分原是置于地下墓室还是地上祠堂)。鲁南苏北、南阳、陕北、四川四大汉画中心皆有分布,但数量最多的是鲁南苏北地区,另外陕北5例中4例都是墓室壁画,河南南阳分别是例画像砖2例画像石,四川1例为石函画像。

孔子见老子图的构图一般是长条形,学者已注意到其多出现在墓葬或祠堂的门楣、横额位置[3],人物通常包括孔子、老子、项橐以及孔子和老子的弟子最简洁的图像仅孔子与老子、项橐(或弟子)三人⑤如宝应射阳出土汉石门画像,江苏邳州庞口村汉代祠堂左壁,山东嘉祥纸坊镇敬老院第一石,山东嘉祥洪家庙画像石,山东滕州官桥镇车站村出土画像石等等。另外亦有仅孔子老子两人的图像,如江苏高淳固城东汉画像砖墓出土画像砖,题材尚可存疑。最多者如武梁祠前石室后壁和左右两壁的孔子见老子图,多达64人2车①武梁祠的孔子见老子图与大多数不同,其他案例少有车马,弟子的姿态也不如武梁祠多样,如此看来武梁祠当属特例。。关于图像的主角,一般认为是孔子[4],因为几乎在所有该题材的图像中,孔子是占面积最大的人物,处于画面中间的位置,是视觉焦点的发出者之一,孔子的弟子也较老子弟子多。因此,从构图上看,这类图像是以孔子为中心的。

本文二、三、四章将以汉代及汉代以前的相关文献验证以上图像分析,尤其是在谶纬文献中寻找老子、项橐、孔子弟子在图像表现中的角色。他们都是孔子在成为圣王过程中的辅助人物,是故事的配角,同时他们在这个图像中拥有各自的功能。另外,周公是汉代文献和图像中是另一位继承道统和制作礼法的圣王,他在汉代道统的叙述中位于孔子之前,而在礼仪和墓葬的艺术空间中,周公辅成王图与孔子见老子图相对,周孔二人形成了一种儒家思想在观念和视觉上的“二元对立”。第五章,根据考古发现和后世文献,推测孔子见老子图先出于鲁地,它与谶纬思想一同兴盛并被西汉末东汉初的最早统治者所接受,首先被绘于庙堂之上,然后逐步被用于封疆大吏、地方官员和中小地主的墓葬绘画,形成一种政治观念和艺术的“投射”。

二、先秦两汉文献中的周孔并称

在2014年的一次演讲中②深圳何香凝美术馆缪哲公共演讲“汉代的帝国艺术”,2014年8月3日。,缪哲教授对孝堂山石祠画像位置进行了复原挪移,发现“孔子见老子”应当与“周公辅成王”二元相对,它们与狩猎图与庖厨图、灭胡图与职贡图等二元图像一道,完成了以楼阁拜谒图中的“大王”为中心的汉代墓葬空间和逻辑的营造。在此,他提出了“汉代帝国艺术”这一概念,他认为,山东汉代画像石中的图像是汉代上层物质和统治思想在民间的投射,孔子见老子和周公辅成王二图表现的是“尊师”和“重辅”。受此启发,笔者统计发现,“孔子见老子”与“周公辅成王”共同在同一块石头上出现的即有4例③这4例是东京国立博物馆藏石;山东嘉祥五老洼村第七石;山东嘉祥五老洼村第九石;山东平邑县黄圣卿东阙北面画像。,还不包括像孝堂山石祠这样出现在同一丧葬空间的案例。事实上,周公与孔子的这种并列关系,在先秦两汉的文献中早有表露。

最早出现这种并列叙述是《孟子》和《荀子》:

陈良,楚产也,悦周公仲尼之道。(《孟子》卷五滕文公章句上)

昔者,禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄驱猛兽而百姓宁,孔子成春秋而乱臣贼子惧。(《孟子》卷六 滕文公下)

形相虽善,而心术恶,无害为小人也。君子之谓吉,小人之谓凶,故长短小大善恶形相非吉凶也,古之人无有也,学者不道也,盖帝尧长,帝舜短,文王长,周公短,仲尼长,子弓短。(《荀子》卷三 非相篇)

应之曰,是殆非周公之行,非孔子之言也,武王崩,成王幼,周公屏成王而及武王,履天下之籍,负扆而坐,诸侯趋走堂下。(《荀子》卷四 儒效篇)

此时并未将周公孔子作为神来看待,虽已有极大的崇敬之情,但他们还只是作为历史上的先贤和学习的榜样。约成书于西汉景帝时(公元前150年前后)的《韩诗外传》,除了将周公孔子共同放入对帝王的叙述中,更详叙了“帝王有师”这一传统的重要性[1]:

哀公问于子夏曰:必学然后可以安国保民乎?子夏曰:不学而能安国保民者,未之有也。哀公曰:然则五帝有师乎?子夏曰:臣闻黄帝学乎大坟,颛顼学乎禄图,帝喾学乎赤松子,尧学乎务成子附,舜学乎尹寿,禹学乎西王国,汤学乎贷乎相,文王学乎锡畴、子斯,武王学乎太公(虢叔),周公学乎虢叔(太公),仲尼学乎老聃。此十一圣人未遭此师,则功业不能着乎天下,名号不能传乎后世者也。④[汉]韩婴撰、许维遹校释:《韩诗外传》卷五第二十八章,北京:中华书局1980年版,第195页。刘向《新序》卷五杂事又做“武王学乎虢叔,周公学乎太公”。《韩诗外传》成书较早,思想尚未形成体系,主要发挥的是儒家荀子的思想,也有孟子的痕迹,参考徐复观:《两汉思想史(第三卷)》,上海:华东师范大学出版社2011年版,第14-19页;金春峰:《汉代思想史》,北京:中国社会科学出版社2006年版,第88-93页;龚鹏程:《论韩诗外传》,载《汉代文学和思想学术研讨会论文集》,台北:国立政治大学中国文学系1991年版。亦有学者指出《韩诗外传》已带有明显的“今文经学通经致用的特点”,参考边家珍:《论〈韩诗外传〉的〈诗〉学性质及特点》,《河南大学学报(社会科学版)》2012年第4期,第43页。

但我们可以发现,抛开后世被我们尊为道家和道教祖师的老子,其他老师都不够重要,他们多数是作为这些帝王的老师出现的。司马迁在《太史公自序》中自比周公孔子:

先人有言,自周公卒五百岁而有孔子,孔子至于今五百岁,有能绍而明之?[5](《史记》卷一百三十 太史公自序)

但只是将他们视作历史人物。在西汉宣帝时桓宽将汉昭帝始元6年(公元前81年)的盐铁会议整理成《盐铁论》⑤盐铁会议是对汉武帝穷兵黩武政策的一次总结,会上儒法思想激烈交锋,盐铁会议之后儒家思想重新崛起,在西汉元帝、成帝时期今文经学确立统治地位。参考金春峰:《汉代思想史》,北京:中国社会科学出版社2006年版,第245-266、267-285页。,与会者在举例周公孔子时,亦是如此:

文学裒衣博带,窃周公之服;鞠躬踧踖,窃仲尼之容;议论称诵,窃商赐之辞;刺讥言治,窃管、晏之才。[6]323卷五·利议第二十七

大夫曰:古之君子,善善而恶恶,人君不畜恶民,农夫不畜无用之苗,无用之苗,苗之害也,无用之民,民之贼也。鉏一害而衆苗成,刑一恶而万民悦。虽周公孔子不能释刑而用恶,家之有鉏子器皿不居,况鉏民乎。民者,教于爱而听刑,故刑所以正民,鉏所以别苗也。[6]419卷六·后刑第三十四

西汉末期对周孔的认识稍稍起了变化,汉成帝时梅福上书指责王凤专擅朝政:

繇是言之,循高祖之法则治,不循则乱,何者?秦为亡道,削仲尼之迹,灭周公之轨,坏井田,除五等,礼废乐崩,王道不通,故欲行王道者,莫能致其功也。[7]2918卷六七梅福传

这里的周公和孔子比《太史公自序》中的周公孔子,其“圣”与“贤”更上一层,他们成了一种可以沿袭的“轨迹”。其中最关键性的变化发生在西汉元帝初元元年(公元前48年),对孔子的祭祀活动出现了,并在西汉平帝元始元年(公元1年)进入了“国家祭祀”的行列:

(孔)霸上书求奉孔子祭祀,元帝下诏曰:“其令师褒成君关内侯霸以所食邑八百户祀孔子焉。”故霸还长子福名数于鲁,奉夫子祀。[7]3364-3365卷八一孔光传

元始元年封周公孔子后为列侯,食邑各二千户。[7]3365卷八一孔光传

封周公后公孙相如为褒鲁公,孔子后孔均为褒成侯,奉其祀。追谥孔子曰褒成宣尼公。[7]351卷一二平帝纪

从此,周孔二人从历史和传说变成了国家认可的神话,进入了“国家宗教”的叙述语境,这在之后的文献中可见一斑:

(刘向谏营昌陵疏)唯陛下上览明圣黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武、周公、仲尼之制,下观闲知穆公、延陵、樗里、张释之之意。[7]1957卷三六楚元王传

(上奏符命)《尚书·康诰》,王若曰:“孟侯,朕其弟,小子封。”此周公居摄称王之文也。《春秋》,隐公不言即位,摄也。此二经周公孔子所定,盖为后法。孔子曰,畏天命、畏大人、畏圣人之言。[7]4094卷九九王莽传上

(王莽建议皇帝娶妻上奏)博采二王后及周公孔子世列侯在长安者适子女。[7]4051卷九九王莽传上

在王莽时代,周公孔子二人一方面是社会性的制度制订者和历史上的先贤,另一方面与帝王拥有同等的地位,是天人感应中的圣人,享有与帝王同等的祭祀,甚至其后代在婚配上也享有与帝王同等的地位。①王莽改制对“周公辅成王”经义的重演,参见缪哲:《周公辅成王》,《浙江大学艺术与考古研究(第二辑)》,杭州:浙江大学出版社201年版,第114-123页。到了东汉,班固在讲述一地文教和民风时,同样将周孔视为不可忽视的远古存在:

(鲁地)今去圣久远,周公遗化销微,孔氏庠序衰坏。[7]1663卷二八下地理志下

由以上列举的文献可知,有汉一代,将周孔并称,是一种习惯性的表述,是符合汉人观念的道统叙述。随着二人地位的逐渐上升,成为国家宗教的祭祀对象,很自然的,这种观念被延续到谶纬文献中。

三、谶纬学说中的周公角色

东汉光武帝中元元年(56)十一月,光武帝宣布图谶于天下[8],正式将谶纬学说作为官方的统治思想大量的纬书和谶书在这一时期出现。在谶纬文献中出现的人物有两种角色,一为古帝王,一为制法者,钟肇鹏注意到:“凡是受命的古帝王、神圣都是由天上降下到人间的‘神’”,“这些圣帝、明王、神圣都是‘天生’的,所以有感生、异表、符命、先知等特征”[9]99但实际上,制法者也部分拥有这些特征,甚至孔子的弟子也拥有一些这样的特征。而孔子,作为谶纬神话学说中的主角,则兼有这两种角色,既是受天命的圣王,又是为汉室制法的制法者。在谶纬的叙述中同样拥有这种角色的有且只还有还有周公:

禹耳三漏,是谓大通,与利除害,决河疏江。皋陶马喙,是谓至诚,决岳明白,察于人情。汤臂三肘是谓柳翼,攘去不义,万民藩息。文王四乳,是谓至仁天下所归,百姓所亲。武王望羊,是谓摄扬,盱目陈兵天下富昌。周公背偻,是谓强俊,成就周道,辅于幼王孔子反子,是谓尼丘,德泽所兴,藏元通流。(礼纬礼含文嘉)[10]281

天子官守,以贤举,则鸾在野。帝轩题象,鸾鸟来仪周公归政制礼,而鸾复见。(春秋纬·春秋演孔图)[10]38

文王造而未遂,武王遂之而未成,周公旦抱少主而成之,故曰成王。(春秋纬·春秋元命苞)[10]427

周公出现在受命古帝王叙述的排列之中,但同时又非常强调它的角色是“成”周,须“归政”方可见“鸾鸟”。谶纬书中有许多论述炎黄尧舜等古帝王异表的段落,周公只在这种“道统”中出现过两次,说明对东汉笃信和利用谶纬的儒生而言,他们有对周公类似孔子素王的认知,但未成为公认。汉代的工匠把谶纬学说和国家宗教视觉化时,延续周孔并称的习惯,周公孔子就成了一个二元相对的图像主题。关野贞曾在济南收集到过一个周公、老子、孔子前后排列的案例在这个案例中,老子身后的人物被题为“周公”(图1)。①[日]常盘大定、关野贞:《支那文化史迹(解说第11卷)》,东京:法藏馆1941年版,第18-19页。但根据书中提供的图片,我们并不能看清题记,且不知现藏何处,故笔者未列入本文附表2。

图1 关野贞济南收集孔子见老子拓片 采自常盘大定、关野贞:《支那文化史迹》解说卷十一,东京:法藏馆1941年版,第18-19页插图

谶纬学说非常强调孔子为素王,按照西晋郭象的解释:“有其道为天下所归,而无其爵者,所谓素王自贵也”[11]。按照这种解释,周公也是素王。那么,在现在的考古发现中,周公和孔子出现在同一个墓葬空间,并且成对应状布置,也就可以理解了。在这种相对应的关系里,孔子见老子的孔子与周公辅成王的周公相对,老子则与成王相对。周公是与孔子拥有同等地位的圣王,成王是周公成为圣王过程中不可或缺的部分,周公通过辅佐成王完成了他继承道统和制作礼法的使命,因而成就了圣王的功业。与成王一样,老子授书与孔子,成就孔子天命圣王的工业,但孔子见老子图,出现的人物更多,逻辑也更复杂一些。

四、谶纬学说中其他人物的角色

谶纬书中同样是制法者的还有萧何与张良,他们也是感天而生,也有一些“异表”,但并未和周公孔子一样进入“道统”承天命的序列:

汉相萧何长七尺八寸,昂星精,生耳三漏,月角火形。(春秋纬·春秋佐助期)

萧何感昂精而生。(春秋纬·春秋佐助期)

汉相萧何昂星精,生于丰,通于制度。(春秋纬·春秋佐助期)[10]597

风后,黄帝师,又化为老子,以书授张良。(诗纬)[10]263

萧何、张良于汉室有功,也“通制度”,持“书”,为汉室制法,但由于他们缺少天命,所以不能像周公那样在汉代画像中与孔子相并列。同时我们也注意到,在谶纬书中提到张良仅此一条,黄帝的老师风后化身老子授书张良,所以老子是张良的老师,同时“孔子师老聃”,张良也就是孔子在汉代的化身,是孔子为刘汉制法的实体真身。

对于谶纬而言,师的关系非常重要:

五帝立师,三王制之:黄帝师力牧,颛顼师绿图,帝喾师赤松子,帝尧师务成子,帝舜师尹寿,禹师国先生,汤师伊尹,文王师吕望,武王师尚父,周公师虢叔,孔子师老聃。(论语谶·论语比考谶)②[清]赵在翰辑,钟肇鹏、萧文郁点校:《七纬(附论语谶)》,北京:中华书局2012年版,第263页。班固《白虎通德论》亦有引用,并语:“天子之大子,诸侯之世子,皆就师于外者,尊师重先生之道也”,[清]陈立:《白虎通疏证》卷六辟雍,北京:中华书局1994年版,第255页。

道统中的圣王是谶纬神话中的主角,但他们的老师并不那么重要,谶纬书会描述黄帝、颛顼、尧、舜以及周公、孔子等人的奇异相貌,但并没有描写老师的样貌。力牧、赤松子以及老子这些人只是作为圣王的老师出现,并且常常出现混乱,如前引黄帝亦师风后,如果不是传抄出现的错误,这可能也暗示了圣王的老师是谁并不重要,重要的是“帝王‘有’师”,师虽然必须有,但只是帝王的陪衬。又前述孔子作为画面的主角,所占面积最大、处于画面中心,所以孔子见老子图是对素王孔子得天命的表现,与老子、道家和道教没有太大的关系。

孔子的历史角色也是老师,在谶纬中孔子弟子的角色同样带有神异色彩:

子路感雷精而生,尚刚好勇,亲涉卫难,结缨而死,孔子闻而覆醢。(论语谶·论语比考谶)[10]768

颜回有角额,似月形。渊,水也。月是水精,故名渊。(论语谶·论语撰考谶)[10]773

仲弓钩文在手,是谓知始。宰我手握户,是谓守道。子游手握文雅,是谓敏士。公冶长手握辅,是谓习道。子夏(子贡)手握正(五),是谓受相。公伯周(钟肇鹏按:即公伯寮,字子周)手握直期,是谓疾恶。(论语谶·论语摘辅象)

澹台灭明岐掌,是谓正直。(论语谶·论语摘辅象)

颜渊山亭日月,曾子珠衡犀角。(论语谶·论语摘辅象)

子贡山庭,斗(星)绕口。(论语谶·论语摘辅象)[10]777

樊迟山额,有若月衡,反宇陷额,是谓和喜。(论语谶·论语摘辅象)[12]

孟子生时,其母梦神人乘云自泰山来,将止于峄,母凝视久之,忽片云坠而寤,时闾巷皆见有五色云覆孟子之居焉。(春秋纬·春秋演孔图)[10]384

并且围绕孔子素王形成了一个“素王班子”[9]113:

子夏曰:“仲尼为素王,颜渊为司徒。”(论语谶·论语摘辅象)

子路为司空。(论语谶·论语摘辅象)

左丘明为素臣。(论语谶·论语摘辅象)[10]777

仲弓淑明清理,可以为卿。(论语谶·论语摘辅象)[10]779

那么,孔子、孔子弟子和老子有什么关系?

孔子受端门之命,制《春秋》之义,使子夏等十四人求周史记,得百二十国宝书,九月经立。(春秋纬·春秋感精符)[10]526

孔子带领弟子见老子的历史/故事/传说场景,就谶纬学说的论述而言,即是向老子求书、以作《春秋》,完成他作为素王为汉帝制法的使命③孔子曰:“丘览史记,援引古图,推集天变,为汉帝制法,陈叙图录。”见《春秋纬·汉含孳》,载[明]孙瑴辑《古微书》卷十二,文渊阁四库全书本。但也有学者认为孔子见老子表现的是《礼记·曾子问》中的“孔子从老聃助葬于巷党”,陈东:《汉画像石“孔子见老子”其实是孔子助葬图》,《孔子研究》2016年第3期,第58页。。汉画像中孔子身后的一大群弟子,是素王的“素臣”,他们不仅仅是孔子的弟子,还是辅助孔子为汉帝制法的助手,因此在一般认知当中并不是孔子弟子的左丘明,也出现了。西汉末年刘歆提出立古文经学于学官,左丘明在古文经学的论述中是孔子最重要的传播者之一,《左传》云:

左丘明受经于仲尼,以为经者不刊之书也,故传或先经以始事,或后经以终义,或依经以辩理,或错经以合异,随义而发。[13]

唐代杜预并注曰:

沈氏云:《严氏春秋》引《观周篇》云: 孔子将修《春秋》,与左丘明乘,如周,观书于周史,归而修《春秋》之经,丘明为之传,共为表里。①《春秋左传正义》卷一,载[清]阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局1980年版,第1705页。查《孔子家语·观周篇》并无此句李学勤认为《孔子家语》可能出于古文经学学派的孔安国等孔子后人之手,李学勤:《竹简〈家语〉与汉魏孔氏家学》,《孔子研究》1987年第2期。

至此,孔子见老子图中出现的大部分人物,都比较清楚了。

孔子见老子,暗示的是继承道统的含义,但和周公辅成王一样,道统并不是从画面描绘的老子、项橐、成王等人物继承来,而是从无法描绘的“天”而来。成王、老子、项橐,只是周公和孔子继承道统过程中的一个故事人物而已。对于制作图像的工匠或者画师而言,他们是用辅成王和见老子的故事情节表现周公和孔子,其他人物相比构成道统叙事的周公和孔子而言,并不具有过多的象征意义。

五、经义与图像的传播

谶纬为齐学之大宗[10]7-12,周公封鲁,孔子学说也首先是从鲁国传播出来的,最早的孔子见老子和周公辅成王图像,很可能也是在鲁地首先制作。前文已述,首先在西汉元帝初元元年(公元前48年),孔霸上书在鲁国祭祀孔子,然后在西汉平帝元始元年(公元1年)“封周公后公孙相如为褒鲁公,孔子后孔均为褒成侯,奉其祀,追谥孔子曰褒成宣尼公”[7]351卷一二平帝纪,由此展开了对周孔的国家级祭祀。后世文献《历代名画记》“述古之秘画珍图”一节[14],记载了非常多根据谶纬学说所绘的图画,如《诗纬图》、《孝经谶图》,从题名即可确认,张彦远使用的“秘画珍图”一词,可能指的就是含有政治色彩、用于礼仪空间的庙堂图画或庙堂图画的粉本。在“鲁庙孔子弟子图”条下,有“五,是鲁国庙堂东西厢画图”一行小字,不仅标注了位置,还说明了它的功能——用于庙堂之上。②陈东将山东微山县微山岛沟南村出土的画像棺送葬图(《中国画像石全集(二)》图55,本文附表2编号12)考证为三组连续的孔子助葬图但此为石棺的装饰画,且只见一例,笔者猜测石棺图像可能与庙堂-祠堂壁画/墓室壁画的图像传播系统不同。陈东:《汉画像石“孔子见老子其实是孔子助葬图》,《孔子研究》2016年第3期,第58页。虽然距离孔子见老子图的制作已八百多年,但从《历代名画记》的蛛丝马迹,我们可以猜测,孔子见老子图的确与谶纬学说相关,并且用于庙堂。③邢千里推测,《鲁庙孔子弟子图》是作为汉代谶纬书的插图出现的。邢千里:《中国历代孔子图像演变研究》,济南:山东大学博士学位论文2010年,第40页。

图2 陕西靖边杨桥畔杨一村东汉墓M1 墓前室东壁上层中段 采自《壁上丹青:陕西出土壁画集》,北京:科学出版社,2009年,第85-87页

图3 陕西靖边老坟梁M42 采自《2008中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2009年,第118页

图4 陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇杨一村南渠树壕M1 采自《2009陕西省考古研究院考古调查发掘新收获》图版4-2,《考古与文物》2010第2期孔子见老子在前室东壁中段梁枋间

但目前发现最早的几幅孔子见老子图,是西汉末东汉初陕北靖边的墓室壁画:

1、陕西靖边杨桥畔M1,前室东壁上层壁画[15]相对应之前室西壁上层壁画据发掘者推测为“秋胡戏妻”故事。M1墓室出土“大泉五十”钱币3枚,发掘者推测此墓葬为东汉时期,但“大泉五十”为王莽时颁布的钱币,据此该墓葬距王莽新朝不会太远,可能为东汉初年。

2、陕西靖边老坟梁M42,孔子见老子图墓中位置不明。据发掘者称,老坟梁墓地与隔河相望的瓦渣梁古城,“二者年代相当,均为汉代中晚期至新莽时期遗存”④国家文物局编:《2008中国重要考古发现》,北京:文物出版社2009年版,第116-119页。“汉代中晚期”应是原作者笔误,作者原意应是西汉中晚期至新莽。笔者推测时代可能在新莽到东汉初前后。。

3、陕西靖边渠树壕墓地M1,前室右壁上层。[16]与之相对的左壁上层为车马出行图,该墓地共有5座壁画墓,均属新莽时期。

靖边位于长城沿线,为边塞要地,自秦汉到清一直驻有军队[17]。据《中国历史地图集》,靖边在汉代属上郡,从位置上看可能归汉代奢延县管辖,《汉书地理志》有载,奢延原为匈奴语[18],可以看出这里战争频繁,⑤东汉初上郡曾二度侨置,李晓杰:《东汉政区地理》,济南:山东教育出版社1999年版,第136-137页。可能曾是匈奴领地。另外西汉在此单独设置匈归障,长官称匈归都尉,归并州管辖,早在清代,王鸣盛就注意到此都尉与平常都尉不同[19],可见此地军事上的重要。汉书中有非常多的向西北地区移民屯边的记载[20],不能排除有鲁南地区的居民进入这一地区的可能,但目前文献已失载。

汪小洋认为,汉代的壁画墓普遍等级高于画像石墓,[21]从这几座墓葬也可以看出:

老坟梁墓地墓葬周围发现有围墙,并且保有部分地面墓上建筑,M101不仅在墓室之上建有维护封土之围墙,而且墓道上还建有规模很大的房屋和院落,可以明确分为正院和侧院,外围则以围墙将墓葬、封土和墓上建筑全部圈围在其中,围墙内外为回廊倒塌的筒瓦、板瓦,板瓦和筒瓦的形制、规格与在汉代帝王陵墓发现的建筑构件无异……整个建筑的面积约600平方米,规模之大,建筑规格之高,在汉代中小型墓葬中较为罕见。这组墓上建筑可能就是汉代墓葬上的礼制性建筑——享堂(祠堂)。[22]

渠树壕墓地M1墓上有圆台形封土,其上覆盖有20厘米厚沙层。封土底部直径25、高仅2米。墓道为长方形斜坡式,上有大型礼制性建筑遗迹。[23]

显然,陕西靖边三座两汉之交墓葬里出现的孔子见老子图是图像传播中重要的一环。这里的地面建筑享堂,原本是帝王一级的墓葬才会出现的设置,例如战国中山王陵、秦始皇陵等,但靖边汉墓并未到王侯级,墓葬本身的地下部分规模也不大,仍属“中小型墓葬”,墓主人可能是边防驻军的将领。由此,笔者推测,孔子见老子图最早在墓葬中是由社会上层使用,随着工匠群体的扩大和迁移,逐渐被使用到地方精英的墓葬中,享堂的传播也与图像是同步的。另外,陕西靖边的三座墓葬,它的设计工匠必然与当时的鲁国相关,他们已经持有鲁国庙堂孔子弟子图壁画的粉本了。

杨爱国曾发现,山东平阴实验中学画像石弟子的排序:

昭示了东汉时期的石刻艺人与西汉时期的知识分子司马迁、刘向有着相同的观念,即这10位人物是孔门弟子中的代表人物,而作为石刻艺人的民间工匠有此信念显然是当时政府宣传和教育的结果。

画像石榜题还说明:

《论语·先进》这一章的内容最晚在东汉中期已定格为今存本的样式。说明民间流传的人物故事与知识分子的记载有重合,或者民间流传的版本就是书上写的东西。[24]

谶纬学说最开始流行于社会上层的种种政治预言,是服务于政治统治、寻求政权合法性的工具,“帝王之兴,多从符瑞”。[10]528我们现在看到的孔子见老子图,即是国家意识形态对全社会进行宣传的一种结果。

在统治者将孔子、周公、皇帝、尧、舜乃至颜渊、子路等等塑造为神之后,进入了“国家祭祀”的图像系统,出现在庙堂之上的绘画或者雕塑中,成为帝国艺术的一部分。上行下效,建造墓葬的工匠们为了按墓主人要求将墓葬建造得尽可能华丽,混乱地使用这些题材,像孔子见老子这样的主题便逐次进入了封疆大吏、地方官员和地方精英的墓葬绘画中,与其他题材一道组合成墓葬空间,而“国家祭祀”的主祭者——皇帝的墓葬却没有绘画①汉代已挖掘的汉景帝阳陵,及诸侯王墓,如徐州狮子山汉墓、满城汉墓等,都没有壁画和画像石装饰。。陕西靖边的三座墓葬壁画是这个逐次平民化过程的见证。

六、小结

在孔子见老子图的案例中,孔子都是图像中最大和占据中间位置的人物,老子身后的弟子人数也从未超过孔子弟子,汉代的相关叙述中老子也仅仅作为孔子的老师出现。

从后世文献和陕西靖边三处墓室壁画的情况来看,孔子见老子图原本不是隶属于墓葬中的图像,也与汉代的长生或者死后升仙思想无关,更与西王母神仙体系无涉,孔子是谶纬学说中继承道统的素王神。在谶纬学说的影响下,孔子见老子图成为“国家祭祀”的一部分,西汉末开始逐次从国家礼仪空间进入民间,混入墓葬。由此也可见,各种主题混杂在一个墓葬空间中,一个汉代墓葬所反映的思想可能并非是统一和明确的。

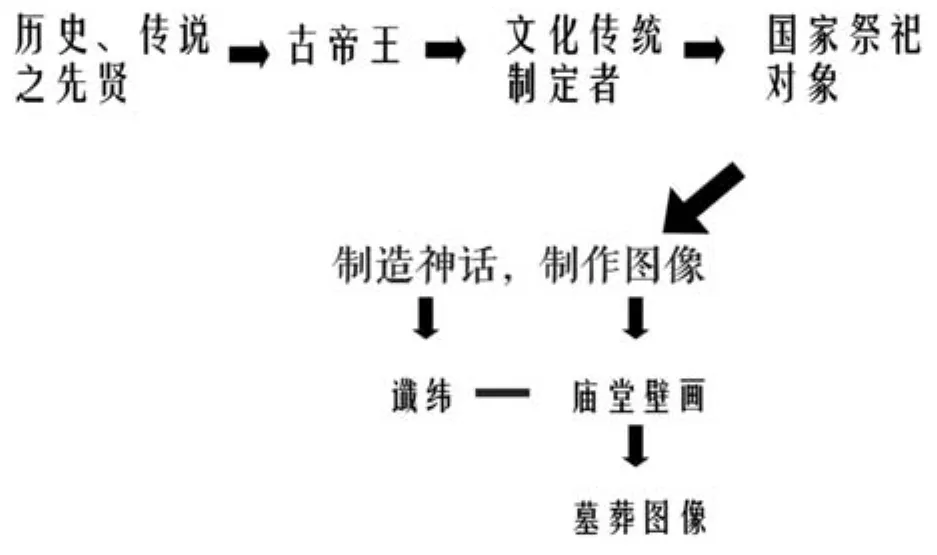

附表1:周孔并称观念的演进

同样,我们回顾周孔并称观念在汉代的发展过程(附表1),发现二人约在西汉末至王莽时期成为国家祭祀的对象,然后被建构为神话,制作成图像。神话即我们现在见到的零星谶纬文献,图像即庙堂之上的壁画,谶纬书和庙堂壁画因此可以构成相互解释的图文对应,现存的汉代墓葬艺术或许可以部分弥补庙堂壁画缺失的遗憾。②本文的写作首先得益于笔者硕士导师黄厚明教授的指导,同时得到缪哲教授很大的启发与指导,浙江大学艺术学系闻方园博士的本科毕业论文《图像与观念的互动:以汉画中“孔子见老子”图的内涵转衍为例》为我提供了资料上的补充,密歇根大学艺术史系包华石(Martin Powers)教授对本文写作亦有指点,此外浙江大学艺术学系樊睿博士常与我讨论,在此一并感谢。

[1]缪哲. 孔子师老聃[G]// 巫鸿、郑岩编.古代墓葬美术研究(第一辑). 北京:文物出版社, 2011: 65-120.

[2]陈东.汉画像石“孔子见老子”其实是孔子助葬图[J].孔子研究,2016(3).

[3]陈岩. 汉画“孔子见老子”的资源和制作[D]. 中央美术学院硕士学位论文, 2011; 赵文滨. 汉画像石中的“孔子见老子”图像特征研究[D]. 扬州大学硕士学位论文, 2013:7.

[4]王元林. 试析汉墓壁画孔子问礼图[J]. 考古与文物, 2012(2) 73-78; 郑立君、赵莎莎. 山东汉画像石孔子见老子图像分析[J]. 孔子研究, 2013(1): 108-116.

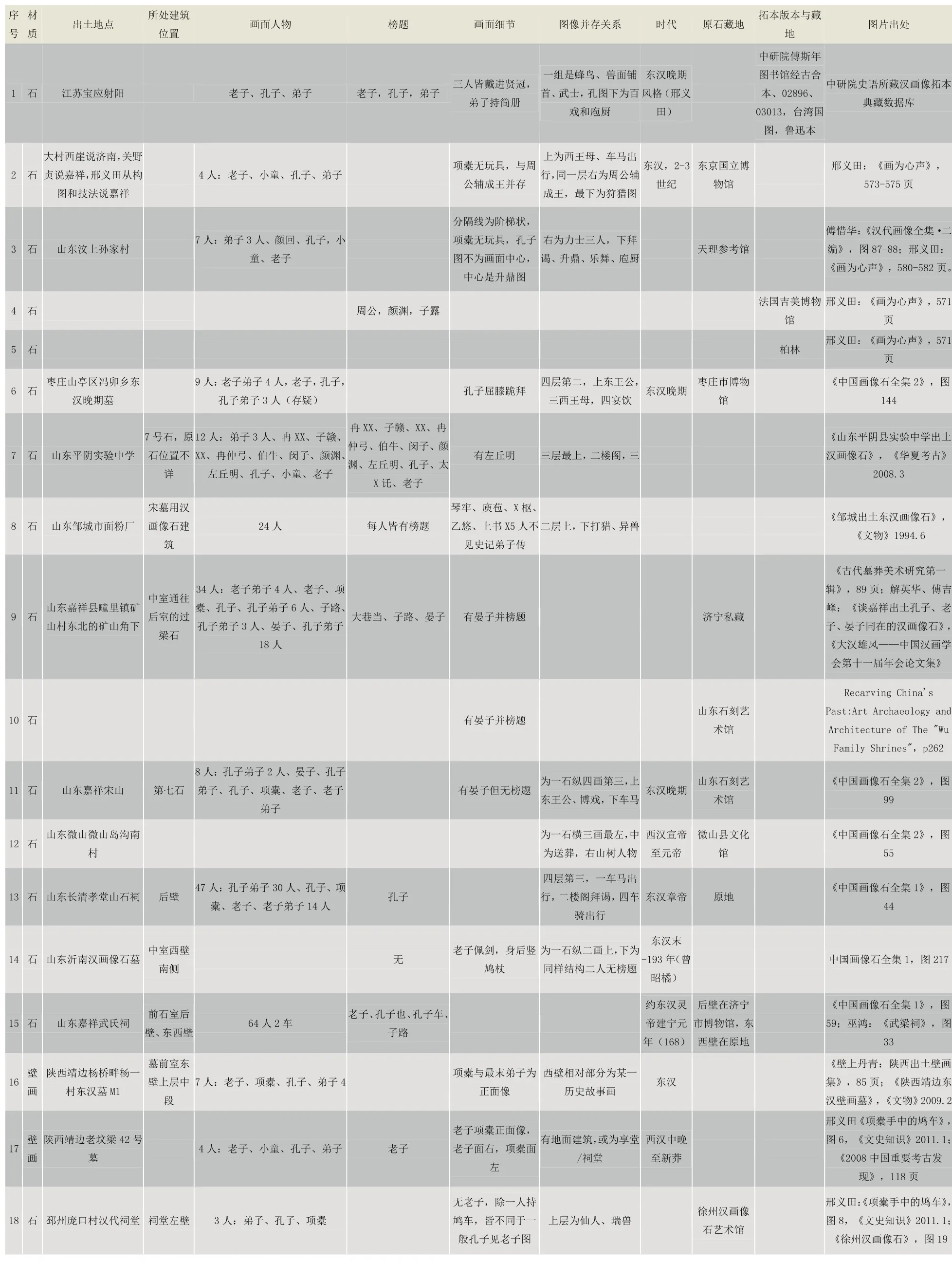

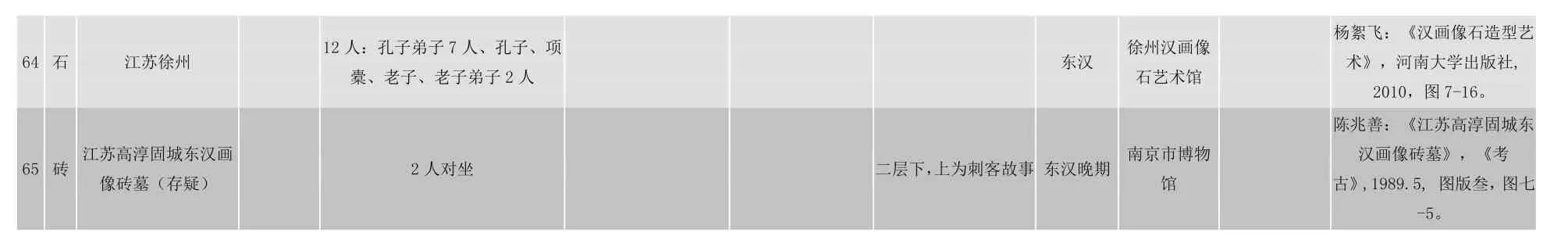

附表2:汉画孔子见老子图统计表

⑫

⑫

⑫

[5][汉]司马迁. 史记:卷一三〇·太史公自序[M]. 北京:中华书局, 1963: 3296.

[6][汉]桓宽编、王利器校注. 盐铁论校注:卷五·利议第二十七[M].北京:中华书局, 1992.

[7][汉]班固. 汉书[M].北京:中华书局, 1962.

[8]张树国. 谶纬神话与东汉国家祭祀体系的构建[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2009(4): 85-90; 曾德雄. 谶纬与东汉学术[J].人文杂志, 2010(6): 112-120.

[9]钟肇鹏. 谶纬略论[M]. 沈阳:辽宁教育出版社, 1991.

[10][清]赵在翰辑,钟肇鹏、萧文郁点校. 七纬(附论语谶)[M].北京:中华书局, 2012.

[11][唐]成玄英. 庄子注疏:外篇·天道第十三[M]. 北京:中华书局, 2011: 249.

[12][宋]李昉. 太平御览(第4册):卷第三百六十四人事部五 “额”字编[M]. 石家庄:河北教育出版社, 1994: 39.

[13]春秋左传正义:卷一[G]// [清]阮元校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局, 1980: 1705.

[14][唐]张彦远. 历代名画记:卷五[M]. 杭州:浙江人民美术出版社, 2011: 63-71.

[15]陕西考古研究院、榆林市文物研究所、靖边文物管理办公室.陕西靖边东汉壁画墓[J]. 文物, 2009(2): 32-43.

[16]2009年陕西考古研究院考古调查新收获[J]. 考古与文物, 2010(2): 7.

[17]靖边县地方志编纂委员会.靖边县志[M]. 西安:陕西人民出版社, 1993: 314.

[18]武沐、王希隆. “吐延”、“奢延”为匈奴语南北考[J]. 中国边疆史地研究, 2002(4): 59-62.

[19][清]王鸣盛. 都尉漏书[M]. 上海:上海书店出版社, 2005: 114.

[20]袁建光. 汉代西北开发[D]. 长沙:湖南师范大学硕士学位论文, 2005: 19-21,29-30.

[21]汪小洋. 汉墓壁画的宗教信仰与图像表现[M]. 上海:上海古籍出版社, 2012: 9.

[22]国家文物局编. 2008中国重要考古发现[M]. 北京:文物出版社, 2009: 119.

[23]2009年陕西考古研究院考古调查新收获[J]. 考古与文物, 2010(2): 7.

[24]杨爱国. 山东汉画像石上孔门弟子图的启示[C]// 中国汉画学会第十二届年会论文集. 北京:中国国际文学出版社, 2010: 141-142.

(责任编辑:吕少卿)

J023

A

1008-9675(2017)03-0001-10

2017-02-12

范 桢(1989-),男,湖南郴州人,复旦大学文史研究院博士研究生,研究方向:中国艺术史。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国历代绘画大系编纂与研究”(项目批准号14JZD039;项目合同号14JZDH039)。