一·二八淞沪抗战中的抵抗与交涉

——蒋介石对日和战抉择系列之五

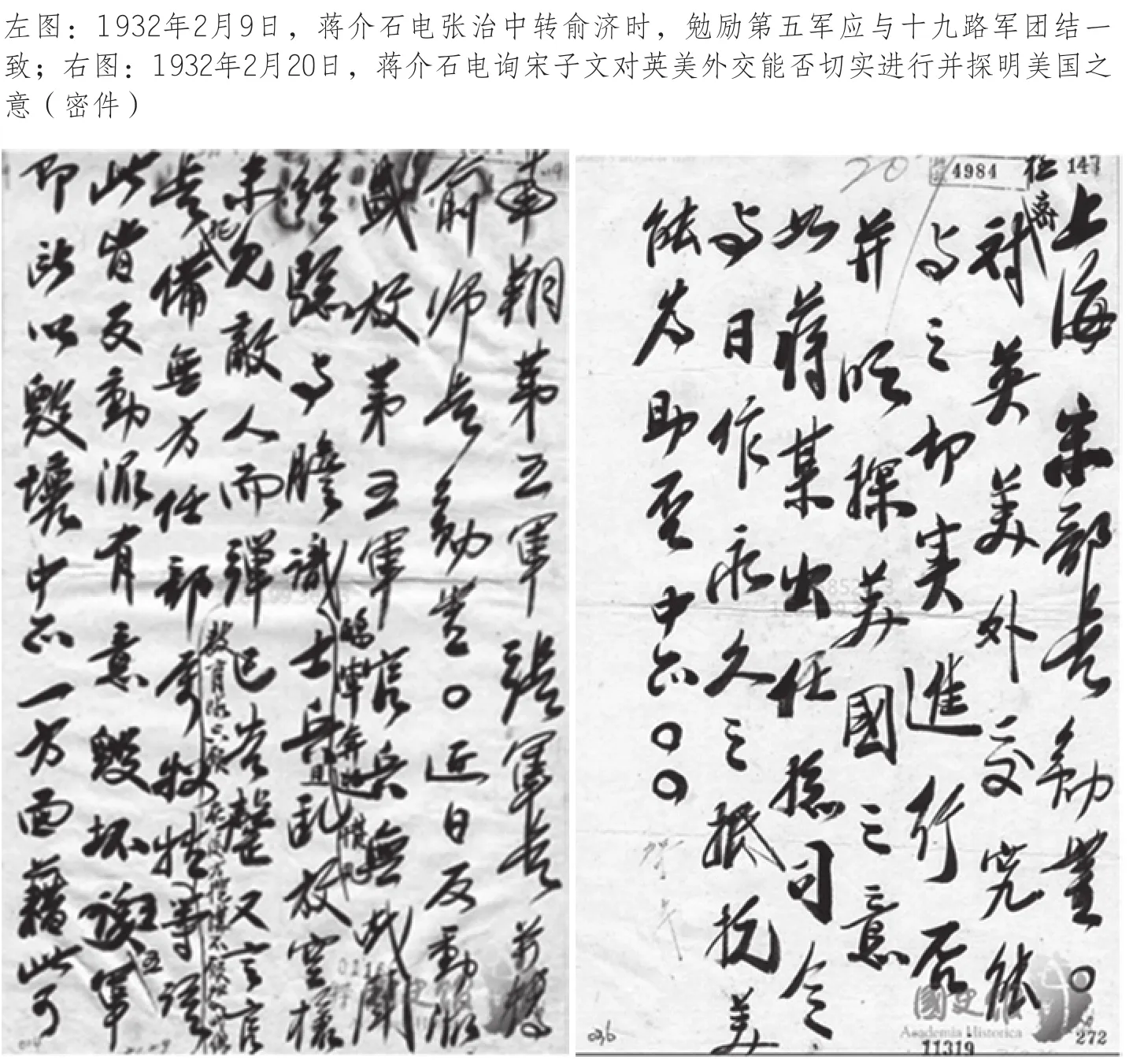

2017-07-24吴景平

吴景平

一·二八淞沪抗战中的抵抗与交涉

——蒋介石对日和战抉择系列之五

吴景平

1932年1月28日深夜,日本海军陆战队向驻守上海闸北的第19路军防地发起突然进攻,第19路军军长蔡廷锴当机立断,下令抵抗,一·二八淞沪抗战由此打响。此后,日军先后三易指挥官,陆续向淞沪战场派出了陆军主力第9师团、第24混成旅团、第11师团和第14师团等精锐部队,先后投入总兵力达7万余人。中国方面除了第19路军第60、61和78三个师率先奋起抵抗之外,2月中旬中央军第5军第87、88两个师以及教导总队、税警总团赶抵淞沪前线,使得中国军队参战总数达4万多。在为期一个多月里,先是第19路军击退了日军数次对闸北的突袭;然后2月初开始在闸北、八字桥、江湾等地迎击日军主力的第一轮总攻,同时在吴淞地区与日军激战;2月中旬起第19路军和第5军携手作战,粉碎了日军“中央突破”;3月初日军增援部队在浏河登陆之后,中国军队所处形势严峻,主力陆续退出淞沪主要战场,至福山、常熟、镇江等处构筑第二道防线。后因英美等国强势介入调停,中日之间经过数轮谈判交涉,于当年5月达成淞沪停战协定。

中国军队在淞沪战场殊死抵抗与蒋介石的态度

那么,一·二八淞沪抗战爆发之后,蒋介石是如何推行“一面抵抗,一面交涉”的政策的呢?

日军在上海向中国军队发起进攻的消息传到南京,1月29日蒋介石即手定了处理事变的原则、方法和程度:

原则:一面预备交涉,一面积极抵抗

方法:一、交涉开始以前,对国联与九国公约国先与接洽,及至交涉开始时,同时向九国公约国声明。

二、对日本先用非正式名义与之接洽,必须得悉其最大限度。

三、交涉地点。

程度:交涉必须定一最后防线与最大限度,此限度至少要不妨碍行政与领土完整,即不损害九国公约之精神与不丧失国权也。如果超此限度,退让至不能忍受之防线时,即与之决战,虽至战败而亡,亦所不惜。必具此决心与精神,而后可言交涉也。

可以认为,至少在字面上,这一政策不同于九一八事变后蒋介石奉行对日“不抵抗、不交涉”的主张。应当指出的是,蒋介石最初接到的报告,还只是日本部分海军陆战队在上海闸北部分地区的进攻,因此他首先和主要考虑的是交涉,虽然在预备交涉的同时必须积极抵抗;预备交涉也考虑有所退让,但退让是有限度的,即不妨碍行政与领土主权;一旦交涉失败,则只有决战即抵抗到底。而从这次淞沪抗战的实际态势来看,日军起先凭借优势兵力,数度扩大军事进攻,并不打算与中国方面进行交涉;何况驻守上海的第19路军将士已经奋起抵抗了,因此,蒋介石对“两面政策”的把握,一开始更多和更主要的,是体现在“抵抗”方面。

按照与汪精卫达成的分工和默契,蒋介石负责军事,在“抵抗”方面蒋介石确实有不少具体的考虑和实际部署。

日军在上海向中国军队发起进攻的消息传到南京伊始,1月29日蒋介石即与林森、汪精卫及其他军政要员开紧急会议,蒋介石提议国民政府由南京迁移至洛阳,得到了林森、汪精卫的支持。蒋介石在当天日记中曾写道:虽然作出这一提议,如果“将来(首都)迁移结果不良时,必归罪余一人,然两害相权实较其轻,否则随时受其威胁,必作城下之盟也”。应当说,蒋提议迁都,既是向中外宣示对日抵抗之决心,也带有在日后对日交涉中较为主动的考虑。

不仅如此,当天蒋介石还对如何实施抵抗进行了初步的部署:一、第19路军全力守上海;二、前警卫军全力守南京;三、政府各部迁往河南;四、军事委员除何应钦、陈铭枢之外均离开南京;五、何应钦留守南京,负责指挥所有政府党军政留守机关人员;六、宋子文留驻京沪,所有上海行政人员归宋指挥。另外决定将前方指挥之权,交何应钦、朱培德会同行之。这些部署表明,当时蒋介石在淞沪战场实施抵抗方面,是下了相当大的决心的,甚至有抵抗长期化的思想准备。

除了上海及京沪一线的部署之外,1月29日当天蒋介石又密电在汉口的湖北省政府主席何成浚、驻守武昌的中央军第4师师长徐庭瑶,告以上海战事爆发,“我军决与死战”,为此研判在武汉、九江的日本海军必有军事行动,“务望严密戒备自卫,万勿为其所屈”,并命令第4师“应集中武昌严防,切勿分散”。2月初,蒋介石得到密报,称在汉口的中国军队将领以武力收回汉口日租界,蒋随即去令制止。可见,一·二八抗战爆发伊始,蒋介石固然认为应在上海实行抵抗,但并非打算在其他地区也全面主动出击,而是采取戒备态势,只有在遇到日军攻击的情况下,才实施自卫。

那么,蒋介石究竟是如何对待第19路军在上海的抵抗作战的呢?

九一八事变之后宁粤进行整合关系的交涉时,粤方为安全计,提出让第19路军接防京沪一线作为粤系中委回京的前提,蒋介石为了表示停止内争、团结御侮的诚意,同意第19路军自江西调防部署于上海至南京,由蒋光鼐为总指挥,陈铭枢为京沪卫戍司令,戴戟为上海警备司令。这也是一·二八日军进攻上海时,第19路军所部得以走上抵抗日军最前线的客观原因。待到一·二八战事爆发后,1月30日国民政府主席林森和行政院长汪精卫联名发布宣言,指出“政府受国民托付之重,惟知保持国家人格,尊重国际信义,决非威武所能屈,惟有坚持原定方针,一面督励军警,从事自卫,决不以尺土寸地授人,一面仍运用外交方法,要求各国履行其条约上之责任。……政府深信中国对于此等暴行,有正当防卫之权利与义务,同时深信各国为维持世界和平及国际信义,亦必不能坐视”。如果说这一宣言中还有交涉和抵抗两方面的主张,那么同日蒋介石的告全国将士书,则突出了“抵抗”的立场,他谈到:沪案发生以来,倭寇“悍然相逼,一再向我上海防军攻击,轰炸民屋,掷弹街衢,同胞惨遭蹂躏,国亡即在目前,凡有血气,宁能再忍。我十九路军将士既起而为忠勇之自卫,我全军革命将士处此国亡种灭、患迫燃眉之时,皆应为国家争人格,为民族求生存,为革命尽责任,抱宁为玉碎、毋为瓦全之决心,以与此破坏和平,蔑弃信义之暴日相周旋”。蒋介石还特别强调,自己“今身虽在野,犹愿与诸将士誓同生死,尽我天职”。

蒋介石较早便考虑向淞沪战场增援兵力。2月3日,第19路军向南京当局发出淞沪战事扩大、吴淞炮台发生激战且日军援军一个师团正开往上海的报告,时在河南的蒋介石一方面要求何应钦一旦日本陆军参战,中国空军应即参加沪战并与第19路军协同作战,同时致电在上海的第19路军将领蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟,称日方如有二师以上陆军参战,“则我方应重定计划与之正式作战,如有必要,中正可亲来指挥也”;并要求第19路军与即将参战的空军保持切实联络。据军事委员会委员朱培德给蒋介石的密电,2月7日中国空军加入沪战,击落日机3架,中方损毁战机1架。日军主力在上海登陆后,第19路军因炮兵太少,于2月8日致电南京军委会,“拟请山炮一营过江归该路指挥”,蒋介石获悉之后即电示何应钦:“可调山炮一营,归十九路军指挥。”此外,在2月中旬蒋介石先后数次调配共2000余名兵员,直接补充入第19路军所部。

蒋介石直接决定了调遣中央军主力增援上海。尤其是第5军,蒋明确应以第19路军名义参战,归蒋光鼐指挥。2月1日,在杭州的中央军第88师师长俞济时致电蒋介石:“沪案严重。十九路军应战颇获胜利,惟恐不能持久。可否将本师调沪增援,乞示。”蒋介石即复电,指示第88师听从何应钦的命令,“如运沪作战,务希奋勇自强,以报荣誉”。旋即第88师于2月4日便奉令集结于苏州,遂向南翔、江桥镇一带推进,蒋介石并电令俞济时“作战须绝对服从蒋(光鼐)指挥命令,并与友军共同进退为要。”后来蒋介石批准了第87、88师组成第5军,由张治中任军长,于2月中旬全部赶抵淞沪战场,并接防自北站到吴淞西端的前沿阵地,多次击退来犯日军;待到3月份战局不利时,第5军各部亦同第19路军一起有序后撤至第二道防线,保持拱卫首都南京的态势。为了减少来自外界特别是英美方面的压力,蒋介石还明确指示张治中、俞济时,要求第5军“苟能始终以第19路军名义抗战,更足以表现我国革命军战斗力之强,生死且与共之,况于荣辱乎何有。望以此意切实晓谕第五军各将士,务与我第十九路军团结奋斗,任何牺牲,均所不惜”。

一·二八抗战爆发之后,蒋介石于2月初在徐州召开军事会议,讨论了全国对日防御计划,决定设四个防卫区,第一区为黄河以北,以张学良为司令长官;第二区为黄河以南、长江以北,以蒋介石本人为司令长官;第三区为长江以南及浙闽两省,何应钦为司令长官;第四区为两广,以陈济棠为司令长官。该计划自北向南涵盖了可能发生对日战事的主要地区,显示出“一面抵抗”政策的指向,已经不是仅限于上海地区,表明蒋介石已经有对日实行全面且长期军事抵抗的思想准备了。尤其是第二和第三防卫区是上海乃至首都南京最直接的战略纵深区域,由蒋介石与何应钦分任司令长官,无疑有利于及时调动中央军主力部队。事实上,一·二八淞沪战事爆发之后,除了第87、88师等部组成第5军直接投入作战之外,蒋介石还命令了多支部队紧急动员甚至部署在上海附近地区,如从第二防卫区调胡宗南所部第1师渡过长江部署于京沪线,从第三防卫区分别调卫立煌的第10和第83师、蒋鼎文的第9师开赴浙江,部署在杭州周边和沪杭线。这也是自1931年九一八事变以来,首度作出的全面应对侵华日军的军事部署。

应当看到,一·二八战事爆发之初,蒋介石确实希望中国军队的抵抗能够遏制住日军的进攻,他对第19路军抗战的肯定以及直接支援,调遣第5军各部增援淞沪和投入作战,以及围绕淞沪抗战爆发而进行的其他军事部署,都表明了蒋介石和南京当局在放弃了“不抵抗主义”之后,奉行“抵抗”政策的积极甚至主动的方面。

另一方面,蒋介石对第19路军的支援是否及时和充分,在对日抵抗的问题上是否坚决彻底,当时便受到各方的质疑甚至谴责。如蒋介石在安排林森、汪精卫等政要以及大部分政府机关迁至洛阳办公之后,其本人也渡江北上,以第二防卫区长官的身份主要坐镇于徐州和洛阳一线,与各方联络和相应部署,被舆论指为坐视第19路军孤军作战,躲避赴前线指挥。2月7日蒋介石在日记中就写道:“友人来电,均以不增加援队于上海相责难,乃知反宣传之大,必欲毁灭余历史,使余不得革命也。”2月8日,蒋介石正在与河南省主席刘峙商议筹备军粮和调动军队事宜,收到了监察院长于右任来电,要求蒋“南下指挥战事,俾免毁谤之罪”。蒋介石当即复电解释:“弟行止出处,皆惟政府之命是从,决不敢退缩逃罪,亦不敢擅进争名。当此国家危亡之时,只求有益于党国,区区个人毁誉成败,岂足容怀?陆空各军皆已补充完妥,外人不测,而必欲责难于个人,亦惟听之而已。”对于来自胡汉民以及孙科等在沪中委的指责和要求组织全面抵抗的呼声,蒋介石颇不以为然。这固然不能排除派系政见分歧的因素,但更主要的还是出于对战局乃至整个中日关系走向的研判。正如他在2月9日致汪精卫、何应钦和陈铭枢的电报中所指出的:“如日军既加入参战,则我军应即缩短战线,重新布置。必立于进可战、退可守之地,且使无论和战,皆不立于被动地位为要。”尤其是英美等西方国家一开始便出面进行调解甚至强力介入,明确要求中日双方停止冲突并撤兵,而日军最初的攻势均遭第19路军的有力阻遏。2月13日,蒋介石在浦口与何应钦、陈铭枢及外交部长罗文干会面时,称“我方对于军事、外交应双方并重……今日根据环境与敌我内容,主张对沪事取和缓,勿使扩大,以保国家元气”。当日,罗文干致电蔡廷锴等,转达了蒋的指示:“沪事以十九路军保持十余日来之胜利,能趁机收手,避免再与决战为主。其办法如下:一、如日本确无侵占闸北之企图,双方立即停战。二、停战条件须双方各自撤退至相当地点,中国军队退出地方,由中国警察维持。” 而次日得悉日军第9师团从江湾发起总攻,蒋介石旋即“决定警军全部加入,如倭军无和平诚意不肯退让,则与之决战,以此意转告外交当局,令其自动决定方针可也” 。嗣后日军拒绝英美的调停和发出要求中方撤军的最后通牒之后,蒋遂下令第5军与第19路军进行抵抗。

简言之,蒋介石认为面对日军的进犯,中国军队的抵抗应当是坚决而有限度的。只有坚决抵抗,才能守卫领土不被侵占,并在对日交涉中能有主动性,迫使日方接受停战条件;但抵抗应有限度,不至于失控为全面交战,这是当时中国无法承受的。至于蒋介石提出的停战条件,也成为后来中方对日交涉过程中所坚持的底线。

蒋介石对于“一面交涉”的态度及淞沪停战协定的签署

一·二八抗战爆发后,一方面举国上下强烈要求实行坚决抵抗,另一方面1月31日驻沪英、美总领事邀请第19路军和日军代表进行调停,上海市长吴铁城和日本驻沪总领事均出席,达成临时停战三日。这样在西方国家介入下的中日交涉,事实上已经开始。

“一面抵抗、一面交涉”的政策,是在一·二八前夕蒋介石与汪精卫共同确定的。在整个一·二八期间,蒋、汪在推行“一面抵抗,一面交涉”政策上基本保持一致,虽然两人之间的分工是汪主政、蒋主军,汪又是行政院长,但自战事爆发到5月达成停战协定,蒋介石始终非常关切 “交涉”问题。

2月初,英、美等国驻华公使照会中日政府,提议在上海停战、撤兵、设立中立区,并根据非战公约及国联相关决议之精神,在中立国观察者或参与者协助下,迅速商议解决中日间一切悬案。蒋介石得悉之后,于2月4日向汪精卫提出:“只要不丧国权,不失寸土,日寇不提难以忍受之条件,则我方即可乘英美干涉之机,与之交涉,不可以各国干涉而我反强硬,致生不利影响也。” 并指示在沪的顾维钧、宋子文和罗文干等“迅即进行,勿失时机”。汪精卫完全同意蒋的意见,当日即由外交部分别复照表示接受。旋因日方反对将上海事件与“满洲”问题一并解决,英美又改提议先求局部解决,即先谈判解决上海问题。考虑到日本正不断向上海增兵,为了避免冲突扩大化,蒋介石接受汪精卫的提议,即先谋上海停战,再求中日问题的整个解决。为此,蒋介石电示吴铁城、宋子文与在上海的外交委员会成员“从速设法先求停止战争,至整个问题,则待外交正式之解决,庶不至益加扩大糜烂而不可收拾也”。蒋介石还同意何应钦派陆军步兵学校校长王俊与驻沪日本使馆武官田代皖一郎直接密谈中日停战,另由宋子文与英国方面密商调停方案。但是,单独解决上海事件的主张一度遭到各方的反对,在上海的国民党中委甚至发表通电,指责“沪事局部化先行解决”的主张实质是“惧于日兵声威”,“实足以亡党亡国而有余”。

当时主持外交事务的汪精卫在2月7日对外界的公开谈话中,称“余去年在沪,即主张对日一面抵抗,一面交涉,此主张至今未变”。一个星期后,汪精卫又进一步阐释对日方针:“军事上要抵抗,外交上要交涉,不失领土,不丧主权,在最低限度之下,我们不让步;在最低限度之上,我们不唱高调,这便是我们共赴国难的方法。”蒋介石与汪精卫的基本立场是一致的。然而,鉴于汪精卫私下表露出对于外交艰难和时局的悲观,2月12日蒋介石主动向汪提出“自愿赴京负责,对军事外交处理一切,彼(汪)甚赞成,余乃于晚间由徐南下”。在此前一天,蒋介石在日记中谈到,南京当局面临的困局在于“战,则无可战条件;和,亦国人所反对;如不战不和,则国家与人民被害日重一日。此时无人敢主张言和,而一味要战”。

蒋之所以提出在军事之外还愿意直接处理外交,“余乃不得不牺牲一切,独肩其重”,就是希望排拒来自中方主要是国民党内部反对一切交涉的激进主张,把南京当局决策团队的认识统一到“一面抵抗、一面交涉”的政策上,避免失去通过交涉达到停战和日方撤兵的机会。当时冯玉祥、李济深等将领以及在上海的孙科、陈友仁反对与日交涉,要求南京当局明确电令“各处挑衅与日舰战斗”,对此蒋介石颇为焦虑,认为是“反对中央”、是义和团式的救国办法,因此接连与汪精卫等人商议,如何坚持“一面抵抗、一面交涉”的政策。如2月16日,蒋、汪共同分析了各方反对交涉的主张,“商定外交方针,仍以一面交涉一面抵抗为原则,事事公开无隐,以求国民之谅解也”。2月17日,蒋介石分别与汪精卫、张群会晤谈对日问题,分析日方对于停战撤兵可能持有的原则。2月18日,与汪精卫和驻日公使蒋作宾商议对日外交,决定外交一切计划由中政会外交委员会决定,其实行则由外交部行之。待到中日正式开始停战谈判前夕,蒋介石还亲自在南京与外交委员会商议对日停战原则及派遣人员等事。2月下旬淞沪战局一度对中国军队有利,蒋介石仍然向汪精卫、何应钦及陈铭枢谈到:“余仍欲以原定方针,决战胜利后,亦即退后,以交涉途径进行。以先示弱与和平之意,而准备仍以抵抗到底也。”

鉴于西方主要大国一开始就公开介入中日停战交涉,蒋介石还注意与英美方面沟通,既表明希望通过国际社会的压力,迫使日方接受停战撤兵,但也表示了对于解决事件的原则立场。如对于当时日方提出以中国单方面撤兵为条件的最后通牒,2月19日蒋介石向汪精卫提议:“余主张一面对倭寇提抗议,一面对各国亦提抗议,以国际公约为据,对中国不平等条约,以倭寇行动为例,应宣告废弃。”2月20日,蒋介石曾密电财政部长宋子文:“对英美外交究能与之切实进行否?并明探美国之意,如蒋某出任总司令,与日作永久之抵抗,美能为助否?”蒋还在当天的日记中提到:“今日以个人名义密问美英态度,中国决作长期抵抗之意示之。” 2月28日,蒋介石还亲自与英国公使蓝浦生面谈对日停战条件,根据蒋的记述:“余对以如彼代日再谈吴淞卸除军备事,则余即不与之再谈。余认为污辱我中国人异甚,彼自知失言,不再谈。余再答以如向中国再有新设租界或如庚子之事,则中国虽四万万人皆死完,亦所不恤。”蒋所表达的对于停战条件的基本立场,在嗣后的中日交涉过程中,得到了全程参与的英美等国代表的认同。

就在一·二八淞沪战事进行的同时,中国还向国际联盟一再申诉,要求国联出面制止日本在东北之外对中国新的军事侵犯。3月4日,国联大会通过了请中日两国政府立即颁布并实施停战令,双方代表应即进行会商停战,洽商撤退办法。3月9日,日本政府通过英国方面向中方表示准备开始谈判。10日,外交部次长郭泰祺照复日本驻华公使重光葵,声明中国政府业经接受国联决议案,但谈判仅限于有关实行停战及日军完全撤退之事件,且撤退不得附带任何条件。3月11日,业已被国民党四届二中全会确认为军事委员会委员长的蒋介石,在南京会见了作为国联调查团中国代表的顾维钧,阐明对日立场:“我对日方针,早已决定抱不屈精神,持公理抗争,一面交涉,一面抵抗,如得真正公平之和平,则东亚之福也。否则不得不为正当之自卫。”两天之后,蒋介石又针对即将开始的中日交涉,在南京向路透社记者表示:“中国愿意和平解决争端,但若日本不停止侵略行为,则中国准备奋斗到底”;并称“日方正在筹备军事行动,如日军实行攻击,华军决计力抗,其责任当在日方”。可见,在对日交涉开始之前,蒋介石有意强调中国始终有抵抗的决心与准备,这既是向日本和国际社会表明中国的态度,也是希望尽可能减少来自国民党内部的反对主张。在实际安排方面,蒋介石与外交委员会商议对日停战原则及派遣人员等事项,同时密令调胡宗南第1师和徐庭瑶2师布防南京附近,以防日军异动。

3月14日,中日停战第一次非正式会议在驻沪英国总领事馆举行,外交部次长郭泰祺、日本公使重光葵以及英、美、法、意四国公使出席;3月19日和21日,又继续进行了两次非正式会议,议定停战原则:一、中国军队暂留驻原防;二、日本军队撤退至1月28日以前之原防;三、由参加各友邦代表在内之共同委员会证明以上两项之实行。上述停战原则得到了国民党中政会的批准。

于是,自3月24日开始,中日停战正式会议开始在上海举行,中方首席代表为外交部次长郭泰祺,军事代表为淞沪警备司令戴戟和第19路军参谋长黄强;日方参加者有首席代表第九师团长植田谦吉、军事代表岛田繁太郎和田代皖一郎,以及驻华公使重光奎。中日双方共谈判15次,其间日方多次提出无理要求和带有政治性质的条件,为此中方代表进行了坚决抗争,虽然最后在某些问题上作了妥协让步,但总体上坚持了非正式会议通过的各原则。英、美等国公使或代表亦全程列席会议。另外,与中日停战正式会议同步进行的还有双方的军事小组会议,分别由黄强和田代领衔参加,英、美、法、意驻华武官列席。4月底,中日停战决议草案达成,并于4月30日经国联大会修正通过。5月5日,《中日上海停战及日方撤军协定》由中国代表郭泰祺和日本代表重光奎签署,双方其他正式代表,以及作为见证人的英、美、法国公使和意大利驻华代办,也在协定上署名。协定共五条及附件三号,规定自当日起中日双方军队在上海周围停止一切敌对行动;日军撤退至公共租界暨虹口方面的越界筑路地段,一如1月28日之前;组织共同委员会证明双方撤退,并协助撤退之日本军队与接管之中国警察间移交事宜。

在中日停战正式会议的一个来月里,有待蒋介石处理的问题还很多,包括此前不得不停止的“剿匪”和整合与国民党各派的关系,但他颇为关注上海交涉的进展情况,如他在4月8日的日记中写道:“目前以外交如何打开局面,对日对俄对美皆须进行。沪案如何了结,反动如何处置,对国主派、孙陈派、冯阎派、共产派、官僚派(研究、交通、安福各系)、舆论与金融各界,军队如何整理,反侧如何安置,广东如何掌握,改派如何感化,皆应确定方针。”而10日的日记归纳为“本星期以日寇交涉、粤陈款项与剿匪名义为最急”。4月17日,蒋介石在日记中把“上海停战问题”列为该星期应办的三件大事之一。而4月30日的日记又把“上海停战问题”列为“须实施”。蒋介石的担心确实不是多余的。如4月29日在上海虹口公园举行的日军阅兵活动中,日本“上海派遣军”司令官白川、公使重光奎等多名要员被韩国义士尹奉吉掷弹炸伤。5月3日,中日停战会议中国首席代表郭泰祺在会见各救国团体代表时遭殴伤,消息传到南京,蒋介石在日记中担心地写道:“郭代表为暴徒击伤,故今未开会,上海停战协定或又停顿。”直到5月5日协定签署,当日蒋介石才松了口气,在日记中写下:“今日上海停战会议已经签字,外交或有进展,方针应确立毋忘。”

(作者为复旦大学历史系教授、上海市文史研究馆馆员)

责任编辑 周峥嵘