东北三省服务业集聚与资源整合

——基于区位熵视角的分析

2017-07-18张贺

张 贺

(哈尔滨商业大学 经济学院,哈尔滨 150028)

区域经济研究

东北三省服务业集聚与资源整合

——基于区位熵视角的分析

张 贺

(哈尔滨商业大学 经济学院,哈尔滨 150028)

伴随着新一轮东北老工业基地振兴战略的提出,东北地区服务业资源集聚整合发展成为提高地区经济竞争力的重要出路。以东三省服务业集聚为研究对象,采用区位熵指数,对1995-2014年间东北三省服务业集聚程度进行估算。实证分析发现:东北地区自然资源优势明显,人力资本和地区经济资源不足;地区服务业集聚程度受到工业化程度、地区规模、政府干预等因素影响较大。建议通过规划特色产业集聚区,建立互通互补的人才库,加快东北三省服务业资源整合,带动区域经济增长。

集聚;资源整合;区位熵

在“转方式、调结构、增动力”的新常态背景下,东北经济下行压力增大,部分行业生产经营困难,经济增长新动力不足、旧动力减弱的结构性矛盾突出。东北地区大部分传统制造业已经发展到成熟的中后期产业,发展竞争力丧失;钢铁、煤炭等曾经的支柱产业,在供给侧改革的背景下更是难有更大的发展空间,因此必须改变过度依赖重工业的发展思路,转向服务业、工业双轮驱动发展。生产性服务业的发展在促进产业结构层次升级和转换经济增长模式的过程中具有十分重要的作用,顺应经济发展的规律,加快发展生产性服务业应是东北振兴总体战略规划中的重点和主要任务。因此,东北地区要想顺利实现老工业基地振兴,就必须寻找区域经济新增长点,大力发展服务性经济。在产业结构优化调整中要更加注重服务业的发展,促进资源和要素向服务业集聚,使之成为推动地区经济增长的新动力。

东北三省服务业发展各自具有不同的产业优势和分工,这是实现区域资源整合和产业集聚的前提条件。通过优势互补,合理利用资源,转变“重制造业,轻服务业”的观念倾向,引导东北地区资源向服务业集聚整合,推进服务业的区域融合,实现集群式发展,可能形成有效的区域经济新增长点。在产业合作之中,服务业的集聚发展不仅有利于东北地区人才、智力资源的开发利用,还能契合我国生态经济发展的需求。正因如此,在经济发展新常态下,贯彻落实发展新理念,充分利用东北地区特色资源建立新型服务业特色产业集聚区,探索东北地区服务业资源整合发展模式,不仅有利于推动产业结构优化调整,而且能够促进经济提质增效,实现东北地区经济发展逆势上扬,加速东北老工业基地全面振兴。

一、文献回顾及评述

在人才、资金与技术竞争日益激烈的区域经济发展中,产业集聚作为一种区域经济发展模式,是解决我国区域经济发展瓶颈问题的重要抓手,在经济增长中具有重要作用。Fujita和Thisse(2002)在劳动力能够在区域间自由流动的假设下,通过模型构建证明了产业集聚能够促进经济增长,并且这种集聚增长效应会随时间推移而继续增强。自Krugman开创新经济地理理论之后,学者们开始将空间因素引入集聚与经济增长的分析框架中,证明了空间集聚与经济增长的相互强化关系,经济活动的空间集聚存在着知识溢出效应而使得创新成本下降,显著提高地区劳动生产率,增加地区收入,刺激经济增长;产生集聚向心力吸引新的企业进入,进一步促进空间集聚(Ottaviano和Martin,2001)。但是,关于产业集聚与经济增长的关系,也有学者得出相反的结论,认为产业集聚对区域经济增长的推动作用有限,集聚效应不明显,甚至会因集聚所导致的“拥挤效应”而阻碍地区经济发展。威廉姆森提出“倒U型”假说,认为产业集聚对经济增长的正向作用会在达到某一临界水平之后减弱转向负向作用。Brulhart和Sbergami(2009)、刘修岩(2012)用不同地区的数据检验了威廉姆森假说的存在。

近年来,学者们又将研究视角更多地转向服务业领域,Aslesen和Isaksen(2007)特别分析了生产性服务业与经济增长的双向促进关系:生产性服务业集聚有利于高新技术的产生,从而推动经济增长;而经济的高速增长又会对高新技术产生更多需求,反过来促进生产性服务业的集聚和升级。集聚除了能够给集聚地区带来经济增长外,还会产生产业结构升级、索洛剩余递增、居民生活水平改善、技术进步等集聚效应(陈建军,2008)。并且由于知识溢出效应在服务业中的作用更加明显,服务业比制造业具有更强的空间集聚效应。

国内学者在这方面也做了很多研究和实证检验,证明了服务业集聚对经济增长、劳动生产率提高、生产效率提高等方面效应显著但是地区差异明显,长三角及东部地区集聚特征显著好于中西部地区(杨向阳,2009;王晶晶,2014;韩峰,2014等)。

在服务业集聚的区域分析方面,胡霞(2007)对比研究了我国东部、中部和西部地区的服务业集聚效应,发现东部地区城市经济集聚程度对服务业发展的推动力强于中西部地区,并建议中西部地区通过深化经济改革和加强基础设施建设加快服务业发展进程。根据东北地区服务业发展情况,邢明(2008)提出应该发展适配新型工业化的现代服务业,加快现代物流、电子商务、保险等服务业的发展,培育现代制造业的中介服务产业集群。赵东霞等(2015)对东北地区生产性服务业集聚的空间差异进行研究,采用区位熵、空间基尼系数等方法,测算了东北地区41个城市的服务业集聚程度,结果显示,服务行业内空间集聚程度差异较大,整体发展水平不高,中心城市服务型经济发展不成熟。地区发展差异、优势互补是实现服务业区域融合的前提条件,服务业产业在区域内的集聚发展又是实现区域融合的重要途径。因此,陈英姿(2012)认为东北地区可以通过优势互补、合作分工、错位发展实现服务业的区域融合,形成区域经济新增长点。

综上,国内的研究文献主要集中在服务业发展水平和服务业集聚对经济增长的作用机制方面,多定量验证性研究;从研究区域看,多长三角、京津冀等东部地区少中西部地区,而且较少涉及影响服务业集聚水平的因素分析。从实践上看,在经济结构演进和社会转型过程中,突破体制机制障碍,结合东北地区经济和社会发展实际情况,提高服务业发展水平,使其成为区域经济发展的新增长点和助推器,充分发挥服务业对经济增长的带动作用是东北地区经济逆势而上的一条重要出路。如何引导服务业在区域内的合理布局和优化配置,实现省域间共享服务业集聚效应,成为当前的紧要任务。基于此,本文拟从以下两个方面进行分析:其一运用区位熵方法对东北三省的服务业的集聚水平做具体测度;其二,分析影响集聚水平的因素,以期为提升东北地区服务业集聚水平的学术研究和政策制定提供依据;其三,探索适合东北地区的服务业集聚整合方式。

二、东北三省服务业集聚水平测度

产业集聚程度能够反映一个地区产业竞争力水平,进而从一个侧面反映出该地区的经济实力。目前,对服务业集聚度测量的主要方法基本是从制造业集聚测度方法的基础上沿用过来的,例如,区位熵、空间基尼系数、赫芬达尔指数、Theil指数、E-G指数等。赫芬达尔指数主要用于测量行业集中度,但计算时主要依赖企业层面数据,如果应用到服务业集聚度测量,则需要将企业份额数据转化为某区域行业层面数据。若采用赫芬达尔指数测度服务业集聚水平,在公式形式转换和企业行业数据收集方面存在一定困难。空间基尼系数和Theil指数都可以反映区域产业空间集聚水平差异,侧重于衡量资源分布的公平性和配置的均衡性。主要指标是收入水平和人口数量,测度结果有一定的局限性。若区域中存在一个吸纳大量劳动力就业的服务业企业,那么会得到一个较高空间基尼系数或Theil指数,测度会产生偏误。另外,空间尺度的改变也会影响空间基尼系数的计算结果。相较之下,区位熵方法运用相对广泛,能够反映服务业发展水平的数据都可以用于区位熵的计算,且易于进行地区间的比较,结合本文研究需要和数据可得性,本文采用区位熵分析法测算服务业集聚度。

(一)区位熵测度集聚

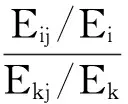

区位熵(LQ,Location Quotient)是由哈盖特(P.Haggett)首先提出的一种较为常用的度量产业集聚程度的方法,又名专门化率。区位熵指数的经济含义是一个给定区域中产业某一指标占有的份额与整个经济中由该指标占有的份额比的值,能够反映地区资源利用率,区域要素的空间分布情况,区域产业部门的集中度,进而揭示区域在高层次区域中的优势、地位和作用。是一种测量相对集聚程度的重要方法,区位熵计算的通用公式为:

其中,Eij是指i地区产业j的产值(产量、就业人数、固定资产投入等),Ei是指 i 地区的产值,Ekj指k国家产业j的产值,Ek指k国家的产值。如果LQi≥1,则说明产业j在i地区发展的专门化程度较高,具有明显的比较优势。若LQi<1,说明j产业在i地区集聚能力较弱,尚未形成专门化生产。依据文献研究中区位熵的经验值,一般认为若某产业的区位熵大于1.5,那么该产业在当地已经形成高度专业化,成为支柱产业。通过各类资源条件的区位熵指数,能够判断区域产业发展的各类条件,衡量出地区产业发展的优势。

(二)东北三省服务业集聚的特征性事实

1.数据来源与研究设计

为了分析东北三省的服务业集聚情况,本文收集了2005—2014年东北三省和全国的服务业产值、就业人口、国内生产总值等数据。相关的基本数据来源于中经网统计数据库、《中国统计年鉴》(2015)、黑龙江统计年鉴(2015)、吉林统计年鉴(2015)和辽宁统计年鉴(2015)。

2.研究设计

服务业发展的重要指标包括经济资源、自然生态资源和人力资本,为此,参考王耀德(2015)的方法,运用区位熵分析法,构建以下三个指标:地区自然资源区位熵LQ1以反映产业集聚基础条件;地区人力资本区位熵LQ2来表示产业要素集聚度;地区经济资源区位熵LQ3测度产业集聚经济效果。

LQ1自然资源区位熵。Ellison认为旅游业是凭借资源优势实现产业集聚的重要产业[1],因此本文采用高楠(2012)的做法,用旅游资源区位熵来计算东北三省的自然资源区位熵:

其中,表示i省A级景区单位数,为i省土地面积,N为全国各类A级景区单位数,S表示全国国土面积。由此,我们分别计算东北地区各A级旅游资源区位熵,进而以算数平均的方法得到自然资源区位熵(见表1)。

表1 东北地区自然资源区位熵

数据来源:依据《2015年中国旅游统计年鉴》中2014年全国各地旅游景区单位数计算得到

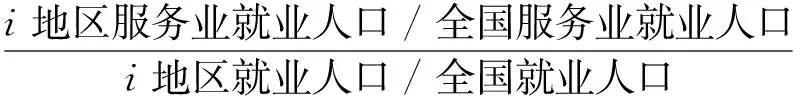

LQ2地区人力资本区位熵,用以度量服务业人才集聚程度。人力资本是地区经济发展中的重要要素,本文主要衡量人力资本在数量上的绝对数值,因此采用i地区就业人口数与全国就业人口数的相对规模来表示,计算结果见表2。

表2 东北地区人力资本区位熵(2005—2014)

时间地区 2005200620072008200920102011201220132014辽宁省1.201.201.241.221.241.211.211.231.151.12吉林省1.131.111.121.091.051.061.031.050.990.97黑龙江省1.051.051.071.081.061.141.081.101.051.02东三省1.141.131.151.141.131.151.121.141.081.05

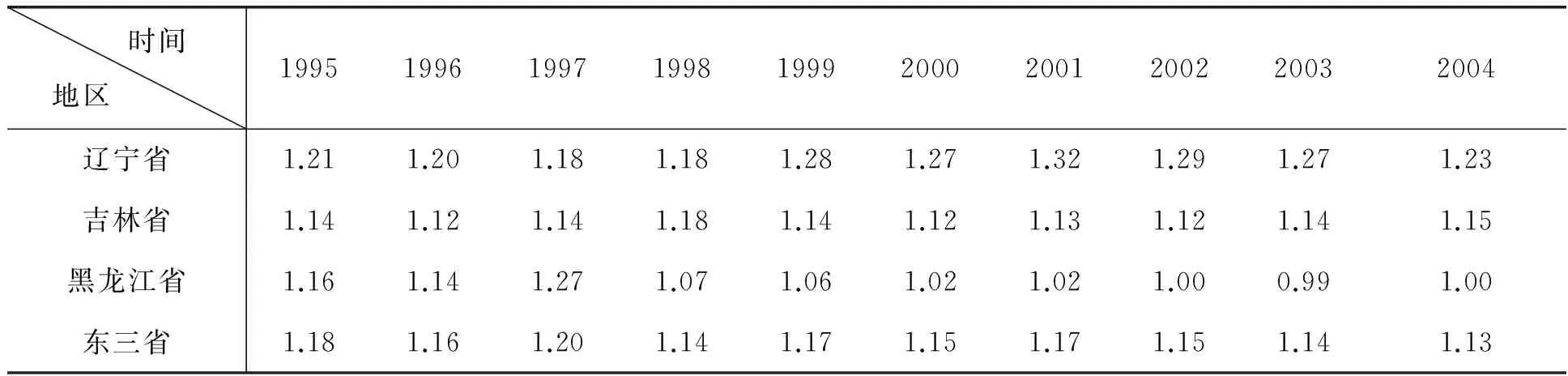

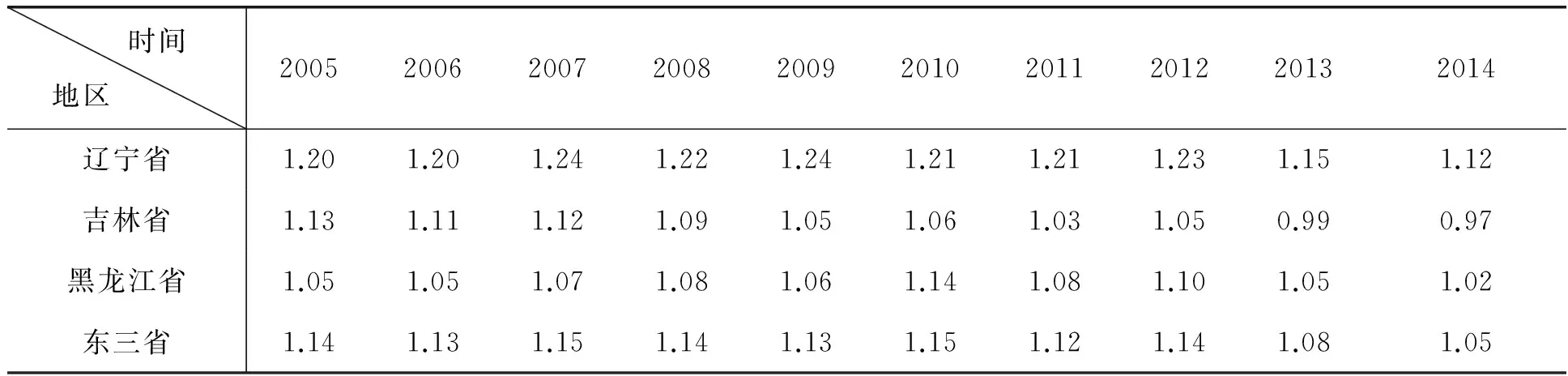

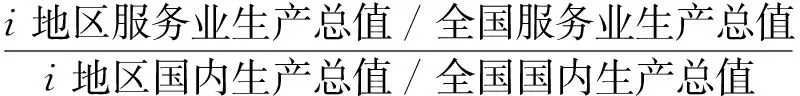

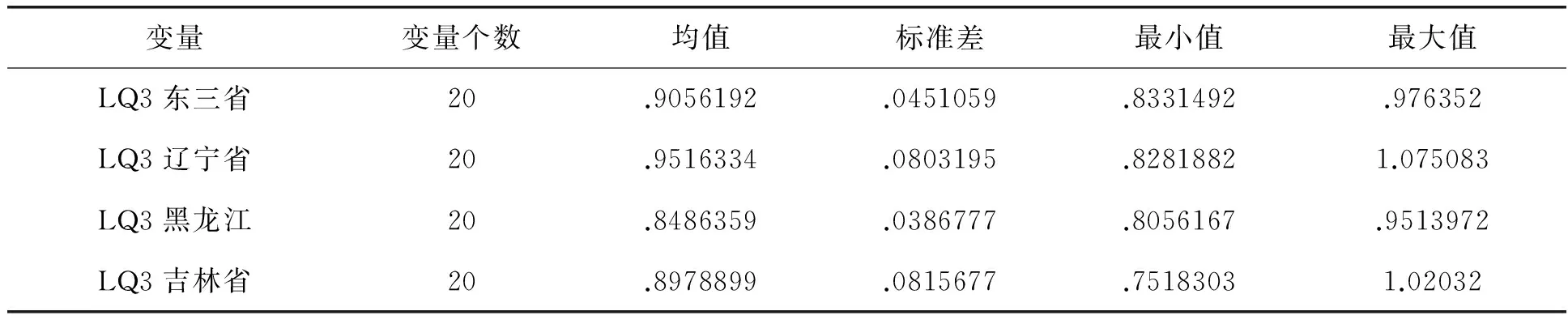

LQ3地区经济资源区位熵,用于反映一个地区经济资源的集聚效果,GDP是反映一个地区经济综合实力的重要指标,因此用某地区服务业生产总值占全国服务业生产总值的比重与某地区国内生产总值占全国国内生产总值的比重二者之比来计算地区经济资源区位熵(见表3)。

表3 东北地区经济资源区位熵(2005—2014年)

3.区域特征

自然资源方面,从表1中LQ1的结果来看,黑龙江、吉林、辽宁三省一直呈现高度集聚的特征,东北地区LQ1均值2.05,这反映出东北三省的自然资源优势明显,随着自然资源的开发和保护力度不断加大,旅游业已经成为该地区的支柱产业,发挥着持续且稳定的自然资源优势。冰雪旅游、历史遗迹民俗风情、边境旅游、森林氧吧自然之旅等都已成为东北地区特色旅游资源。

人力资源方面,从表2中可以看出黑龙江省的人力资源区位熵均值为1,且近五年来呈现不断下降趋势,接近临界水平。2015年黑龙江省人口流入2万人,是全国副省级以上城市中的最后一位。吉林省面临相同情况,虽然在区位熵均值上高于黑龙江省,但是2014年和2015年的人力资源区位熵数值分别为0.99和0.96,人力资本优势正逐渐减弱。相对而言,辽宁省的情况相对稳定,区位熵值在1.2左右,但是近两年亦有降低趋势。另一方面,近年来东北老工业基地国有企业职工进入大规模退休期,2014年辽、吉、黑三省养老保险赡养比分别为1.9∶1、1.7∶1、1.4∶1,远超过全国3∶1的平均水平。2014年,东北三省养老保险赡养比平均值为1.6∶1,基本是全国平均水平3∶1的一半。2014年全国31省区市城镇居民可支配收入排名中,吉林、黑龙江分列25、26位,人均收入总额低于全国平均水平,约为上海市的1/2,仅略高于西藏、贵州等地。辽宁省虽居第9位,但是7%的增速是全国最小的。人才流出严重,对优秀人才又缺乏吸引力,地处边远、经济欠发达的东北地区,人力资源问题亟待解决。

经济资源方面,从表3中LQ3的数值来看,东北三省的经济资源集聚度较低且呈现递减趋势,产业优势不足,反映出经济基础薄弱、产业结构失衡等问题。近年来,东北地区的实际GDP虽然有所增加,但是在全国发展格局中,仍属于经济欠发达地区,2015年黑龙江、吉林和辽宁的名义GDP增长率分别是-0.29%、3.41%和0.26%,全国排名垫底。2016年一季度,东北三省经济增速仍在全国靠后位置,其中辽宁省-1.3%,成为全国唯一一个增速为负的省份。经济发展质量和效益仍待提高,产能过剩,产业结构不合理等问题凸显,经济下行趋势显现。

4.集聚发展中的突出问题

一是人才匮乏,留住人才难,引进人才也难。从近年来不断下降的人力资本区位熵结果可知,人力资本积累不足是东北三省发展服务业集聚的最大短板。东北地区的自然资源优势和良好的制造业发展基础,使得政府往往倾向于发展资源型产业,对服务业发展的投入和政策支持不足,更加忽视对服务业人力资本的投资、培育与激励。这样,服务业人力资本要素在东北地区无法得到预期报酬,自然会导致人才外流,人力资本要素不足。另一方面,东北地区国有资本比重较高,并且没有和民间资本形成“合力”,“体制内”往往成为人才争抢的重点,而混合所有制经济很难对人才产生吸引力。在这样的经济结构和形势下,很容易产生“寻租”现象,无法保证适合人才生存和发展的公平竞争的制度环境。

二是经济资源集聚度低,集聚效应不强。东北地区没有依据自身优势产业制定明确的产业规划,缺乏主导、特色产业,集聚区的整体竞争力不强。东北三省经济资源区位熵的均值在0.95左右,尚不足1。集聚的规模经济效应虽得到一定的实现,但是这种经济的增长主要是依靠低成本优势,比如,优惠的用地价格、廉价的人力成本以及财政税收政策等。而经济活动的不断集中又不可避免地带来集聚的负外部性——环境污染,这又将限制集聚的发展。

三、实证结果与分析

(一)计量模型设定

基于以上区位熵的计算与分析,构建如下模型:

LQit=β0+β1insit+β2popit+β3govit+β4inforit+β5xit+εit

(二)变量选取说明

服务业集聚水平LQit。采用上文计算出的区位熵数据测算,包括地区人力资本区位熵LQ2t,地区经济资源区位熵LQ3t。

工业化程度insit。服务业的发展在某种程度上会依赖于制造业的发展,制造业的发展为服务业提供了市场需求。insit表示某地区t年的工业化程度,用第二产业增加值占地区生产总值的比重来衡量。

地区规模popit。高鸿鹰、武康平(2007)认为不同等级城市具有不同的集聚效应指数。采用文献中的通行做法,以各地区年末常住人口数占全国人口的比重来反映地区规模差异。

制度因素govit。产业集聚程度会受到制度因素的影响,政府的干预和管制会直接影响服务业的发展水平和集聚程度。govit表示某地区t年的政府干预程度,以地方政府公共财政支出占本地区GDP的比重来表示。

产业融合程度inforit。产业融合即服务业与制造业的融合过程,实质上是技术含量增加与资源重新优化整合的过程。产业融合度能够在一定程度上反映服务业集聚的科技创新水平,是影响服务业供给的重要因素。文献中多以某地区t年的信息化水平inforit来表示,以往文献中多采用电话普及率(刘纯彬,2013)或者人均拥有移动电话数(张浩然,2015)来衡量信息化水平,考虑到近年来电子商务、物流业的快速发展,本文用快递业务量占全国快递业务量的比重来衡量。

另外,加入控制变量xit。对外开放程度open。以地区进出口总额占GDP比值来描述外部经济影响,进出口贸易总额依据各年度人民币名义汇率平均价折算成人民币计价。居民消费水平consume,各地区居民消费水平占全国居民消费的比例。

(三)实证结果

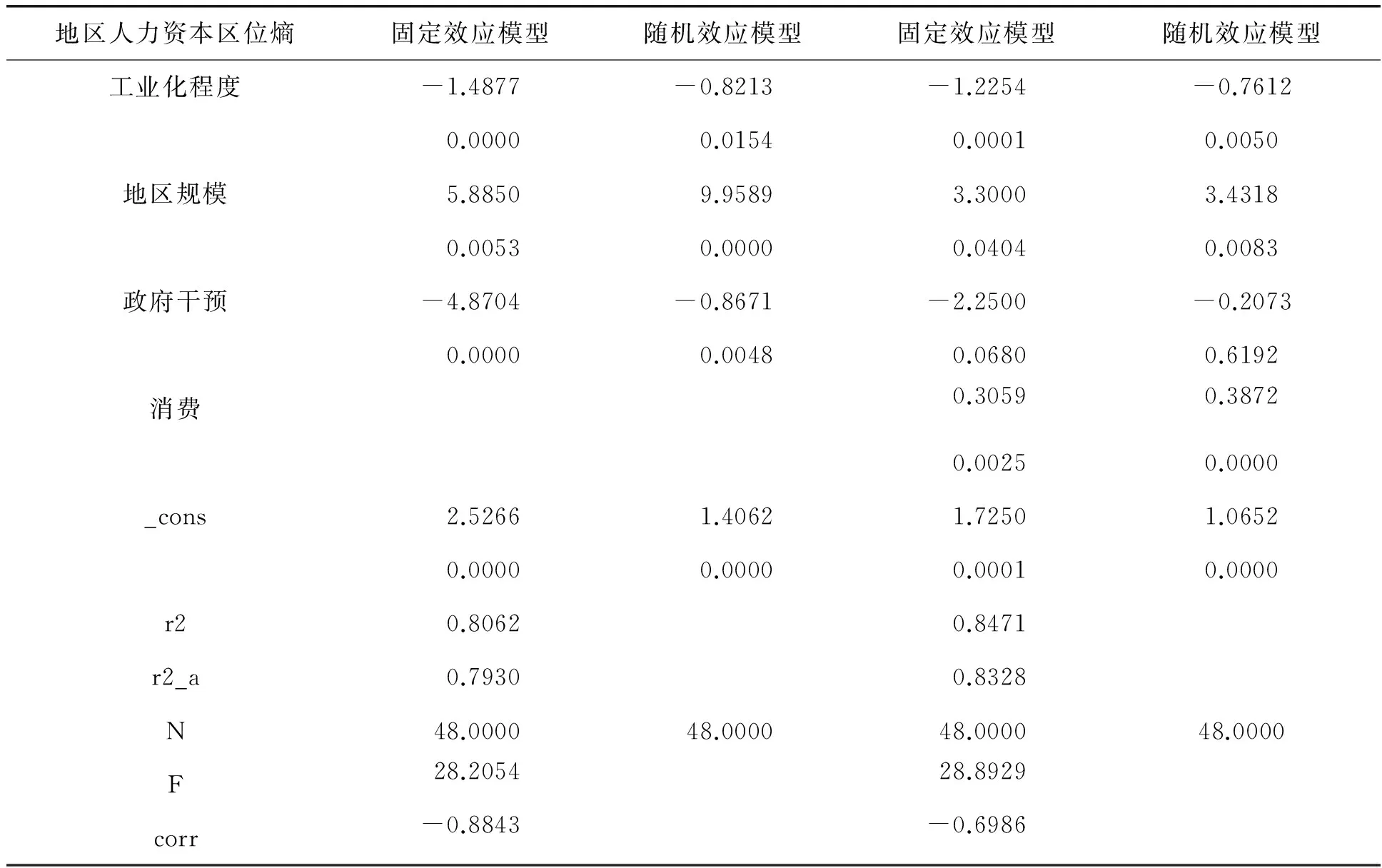

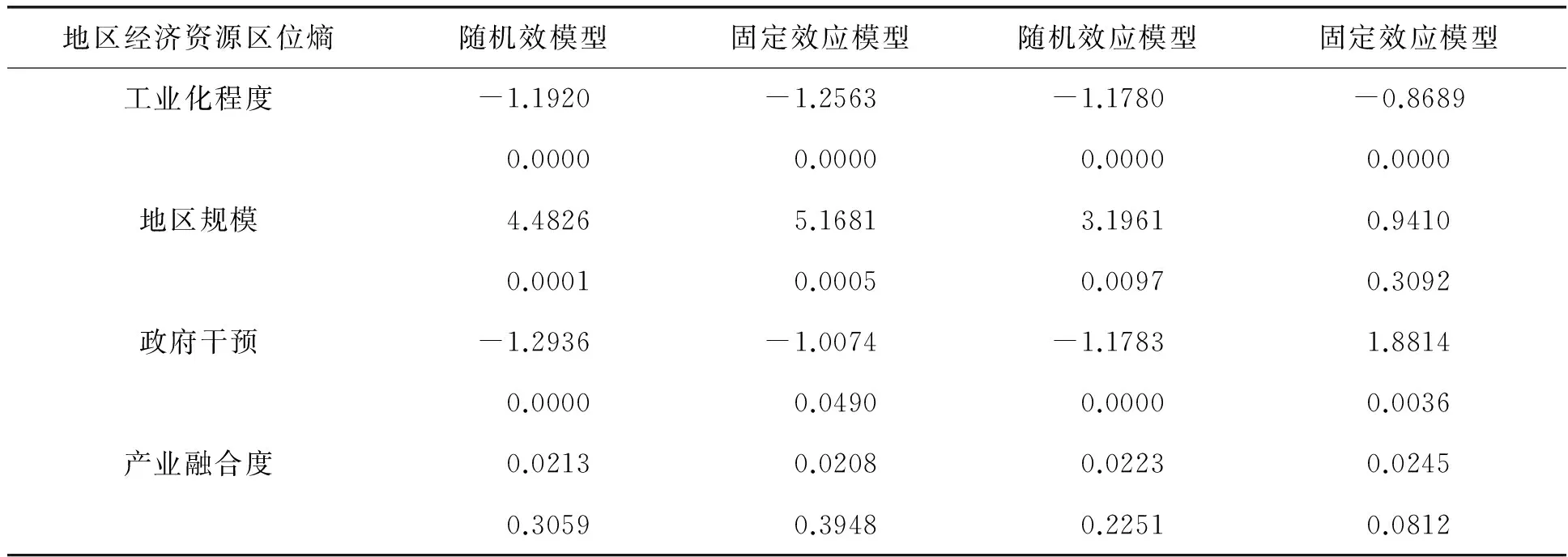

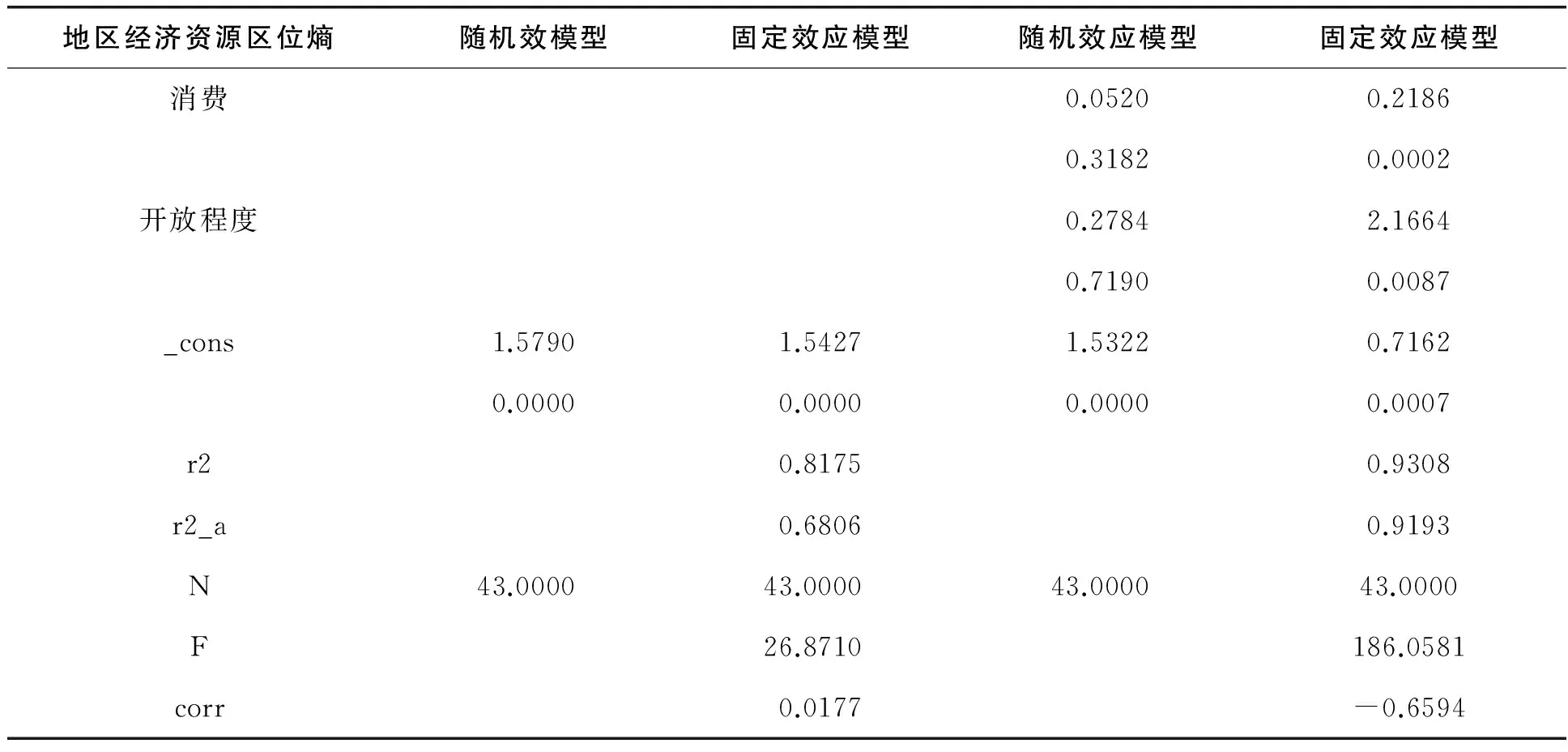

这里利用1995—2014年东北三省的面板数据,对人力资本区位熵和地区经济资源区位熵分别进行了固定效应和随机效应估计,并进行了Hausman检验,然后根据Hausman检验结果来判断应该选择固定效应模型还是随机效应模型。模型1中Hausman检验结果P值为0.0000,强烈拒绝原假设,故应该使用固定效应模型而模型2无法拒绝原假设,可以使用随机效应模型,估计结果见表4和表5。

从回归结果中看,地区规模、产业融合度、工业化程度、政府干预程度对人力资本集聚度和地区经济资源的集聚度确有显著影响。

表4 模型1人力资本区位熵回归结果

表5 模型2地区经济资源区位熵回归结果

续表5

地区规模的增大会对每个产业产生正向影响。地区规模每增大1%,人力资本集聚度约上升5.88%,地区经济资源集聚度上升约4.48%,且p值显著,调整R2说明两个模型能够解释产业集聚度的约70%。Alondo(1964)认为城市规模与产业集聚之间存在非线性关系,即存在一个城市最优规模。虽然随着地区规模的扩大,会出现生活成本上升、交通拥挤和环境污染等不经济因素,使得产业逐渐从集聚向不集聚转变,但是在未达到城市最优规模的范围内,地区规模的扩大能够提升生产性服务业集聚水平。地区规模越大,地区市场总需求越多,集聚效应越显著,控制变量居民消费水平对经济资源集聚的促进作用亦体现了这个关系。此外,也说明了地区人力资源对区域经济的重要作用,其集聚程度与优势产业发展正相关,与经济发展的联动趋势明显。人力资源集聚程度的提高,能够带动本地区生产率的提高,促进产业结构优化升级。

产业融合度对地区经济资源集聚水平影响的估计结果与我们的理论直觉相同。信息化程度越高,产业融合程度越强,集聚经济效应越好,服务业结构的优化程度越好。产业融合度往往是考虑服务业集聚时容易被忽略的因素,但却是能够反映传统产业升级向生产性服务业转变、产业间关联的有效指标。信息技术的升级能够支撑服务业的发展。信息化水平的提高能降低地理上的互动成本并扩大区域边界,使得边界模糊,从而促进市场潜能扩大,Karlsson(2004)。生产性服务业以制造业为基础,通过现代信息技术的融合和渗透,缩短了地理上的距离,改变了生产函数,使资源在共享中得到优化整合,有效地降低运营成本,促进了生产性服务业的发展。

工业化程度即制造业比重越高,服务业资源集聚水平越低。一般来说,生产性服务业的发展离不开制造业的发展,二者互相推动,然而估计结果显示工业化程度与服务业集聚呈负相关。一个可能的解释是,东北地区制造业发展对国有资本依赖较高,自身发展活力不足,不能够深化产业融合,推动生产性服务业向中高端发展。这与顾乃华(2006)的研究结论基本相符,国有制造业比例较高的地区,制造业间竞争停留在低端层面,发展生产性服务业的动机不强烈,亦不利于发挥出制造业与服务业之间的互动关系。由此,东北地区应该加速推进由生产制造向生产服务转变。

制度因素。产业集聚程度会受到制度因素的影响,包括政府政策和对外贸易政策。实证结果表明,政府干预越多反而不利于资源的集聚。政府支出每减少1%,地区经济资源集聚度能够上升1.18%,且在1%的水平上显著;政府的干预带来的是严厉的管制和严格的体制,这会影响企业的市场投资环境和投资行为,阻碍服务业的发展。服务业发展的关键核心在于创新和活力,其投资规模与工业企业相比较少,不易出现过度投资的问题,有一定的市场风险承受能力,因此政府在推动服务业发展上的政策优势并不明显,甚至会出现寻租或低效率等问题。服务业的另一个重要特点在于“不可贸易”,对本地市场依赖较重,不需要寻求政府保护突破贸易壁垒。白重恩(2004)重点考察了地方保护主义对产业地区集中度的影响,发现在利税率较高以及国有化程度较高的产业,地方保护主义更趋严重,产业的地区集中度也相应较低。宽松、开放的对外贸易政策有利于产业集聚发展,对外开放程度每增加1%,地区经济资源集聚度能够上升0.28%,但是相关性并不显著,这可能是由于东北地区服务业发展在国际市场竞争中处于劣势,发展程度落后于发达国家。

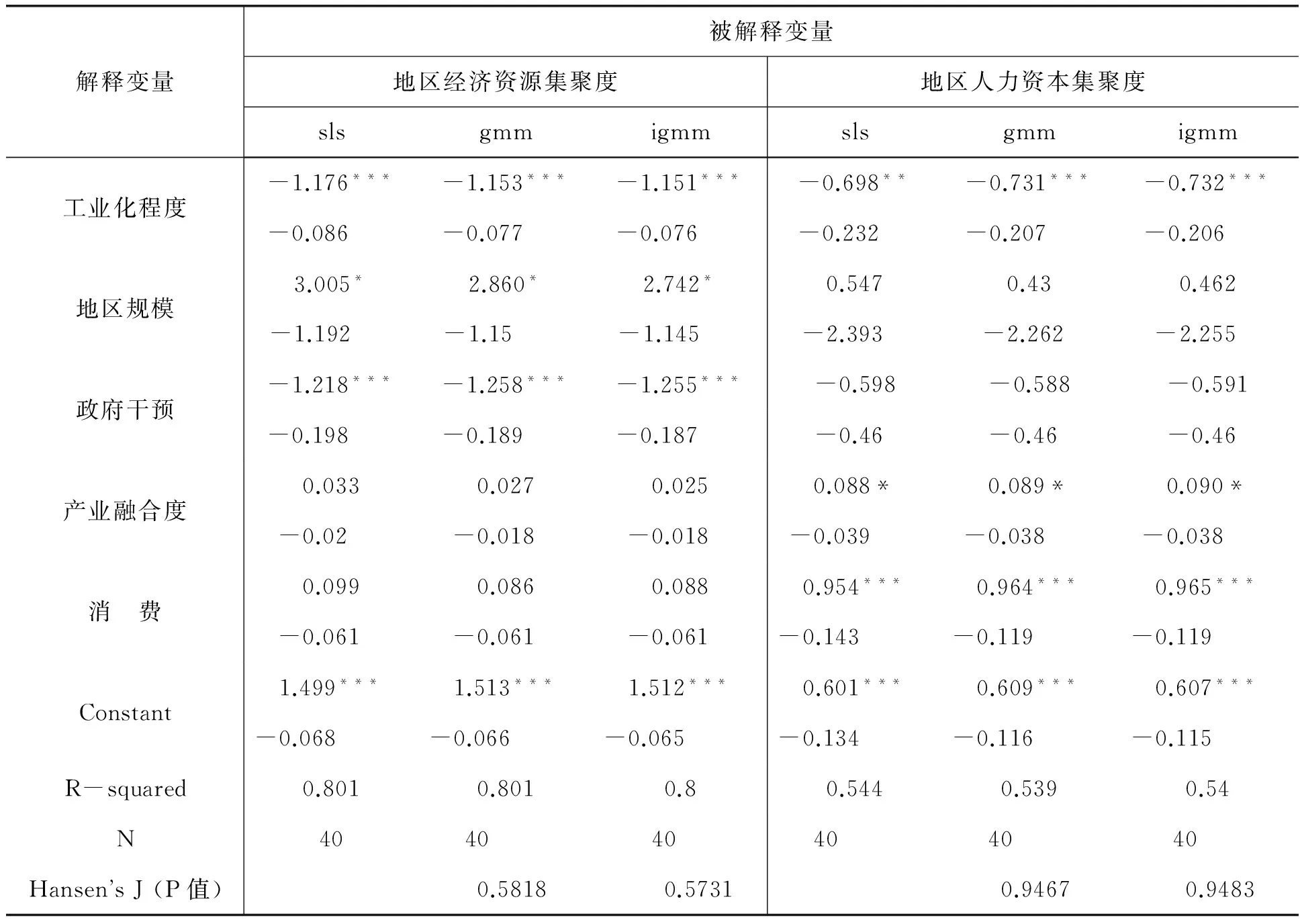

(四)稳健性检验

为了进一步判断结论的有效性和准确性,进行稳健性检验。如果采取不同的估计方法进行检验,得到的分析结果与之前的结论一致,那么说明我们的估计结果是稳健的。

表6 集聚度影响因素的稳健性检验

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著

由于在估计过程中很难控制模型的内生性问题,故采用工具变量法进行检验。为保证工具变量的合理性和有效性,避免由于内生性问题而导致的回归系数偏误,我们需要进行过度识别检验。在表6的结果中,Hansen统计量的P值均大于0.5,不能拒绝原假设,说明所有工具变量都是外生的,与扰动项不相关;如果存在异方差,那么GMM要比2SLS更有效率,因此也进行了最优GMM估计,表6的结果中显示,GMM与2SLS的系数估计值相差无几,说明模型设定正确且估计合理。对比表6与表4-5的结果,发现解释变量的符号并没有发生变化,只是系数估计的具体数值和显著性水平有所改变,说明我们对地区经济资源集聚度和人力资源集聚度的估计结果是稳健的。

四、结论与政策建议

应对新常态下东北经济下行压力,借着国务院新一轮东北振兴战略的契机,服务业应该整合各类资源,打破省际区域界限实现集聚发展,为打造东北经济新增长点贡献力量。本文利用区位熵指数东北三省服务业集聚程度进行了估算,发现人才匮乏、集聚效应不明显是东北地区服务业集聚发展中的突出问题。利用1995—2014年的面板数据对服务业集聚的影响因素进行了实证分析,结果表明:总体而言,地区规模、产业融合度对提升服务业资源集聚度发挥着显著的促进作用,因此东北三省可以利用自然资源禀赋优势,扩大地区规模、提升地区等级,加强信息技术融合,缩短地理距离,充分发挥各类资源的集聚能力,实现服务业地区协同发展。本文对于东北三省服务业的集聚发展和资源优化整合有如下政策建议:

第一,充分发挥自然资源优势,“生态就是资源,生态就是生产力”。按照习近平总书记的指示,“把绿水青山、冰天雪地变成金山银山,让白山黑水焕发新的生机活力”,把东北地区建成世界知名生态休闲旅游目的地。东北三省自然资源丰富、集聚程度较高,在服务业发展过程中,自然、文化资源互补是三省之间的契合点,最大限度地开发东北地区服务业资源发展潜力,以自然资源优势与文化产业的融合为核心思想,建立集经济、旅游、文化三大要素为一体的特色文化产业集聚区。例如哈尔滨冰雪主题动漫产业集聚区、沈阳满清文化旅游集聚区等。

第二,建立互补性人才库,实现人才的互用互联互通,以弥补东北地区人力资源匮乏的不足。根据东三省地区人才的不同特征建立不同类型人才库,实现人力资源的储备与互通。加大对受过高等教育以及具有专业技能的人才,尤其是具有研究生学历和高级技术职称人才的吸引力度,并为其营造良好的发展环境和空间。黑龙江省具有雄厚的生产性服务业基础,是重要的制造业基地,再加上哈尔滨工业大学等知名学府的智库支持,有着天然的培养服务业专项人才优势;辽宁省,各类服务业专业齐全,经济资源相对丰富,是有利于综合性服务业人才培养的基地;吉林省电影文化产业优势明显,出众的娱乐基础为地方生活性服务业带来了良好的发展环境,可作为生活性服务业人才培养基地。所以应结合各地比较优势特征,建立黑龙江生产性服务专项人才基地、吉林生活性服务专项人才基地、辽宁综合性人才培训基地。

第三,东北三省开展部门间分工时,需要充分考虑自身的比较优势和资源禀赋,选择自己专业化程度最高的行业作为主导产业。实现优势互补、规模经济和报酬递增。以沈阳、哈尔滨、长春三个省会城市为中心发展集聚区,依托工业产业集群,合理整合服务业资源,以服务业的发展带动制造业,摆脱创新能力不足,自主知识产权缺乏的劣势局面;以服务业集聚带动制造业转型升级,形成工业与生产性服务业互动发展的良好局面。

[1]Fujita M,Thisse J F. Economics of Agglomeration [Electronic Resource]: Cities,Industrial Location,and Regional Growth [J].University Avenue Undergraduate Journal of Economics,2002.

[2]Brülhart M,Mathys N A. Sectoral Agglomeration Economies in a panel of European Regions [J]. Regional Science & Urban Economics,2008,38(4):348-362.

[3]Martin P,Ottaviano G I P. Growth and Agglomeration[J]. International Economic Review,2001,42(4):947-968.

[4]Williamson J G. Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns[J]. Economic Development and Cultural Change,1965,17(Volume 13,Number 4,Part 2):1-84.

[5]Marius Brülhart,Federica Sbergami. Agglomeration and Growth: Cross-country evidence ☆[J]. Cepr Discussion Papers,2009,65(1):48-63.

[6]刘修岩,邵 军,薛玉立. 集聚与地区经济增长:基于中国地级城市数据的再检验[J]. 南开经济研究,2012,(3):52-64.

[7]Aslesen H W,Isaksen A. New Perstectives on Knowledge-intensive Services and Innovation[J]. Geografiska Annaler: Series B,Human Geography,2007,89(Supplement):45-58.

[8]韩 峰,王琢卓,阳立高.生产性服务业集聚、空间技术溢出效应与经济增长[J].产业经济研究,2014 (2): 1-10

[9]陈建军,胡晨光.产业集聚的集聚效应——以长江三角洲次区域为例的理论和实证分析[J].管理世界,2008,(6):68-83

[10]Illeris S. Introduction: the Role of Services in Regional Economic Growth[J]. Service Industries Journal,1993,13(2):3-10.

[11]杨向阳,童馨乐. 长三角地区服务业集聚的实证分析[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2009,(4): 59-64

[12]王晶晶,黄繁华,等.服务业集聚的动态溢出效应研究——来自中国261个地级及以上城市的经验证据[J].经济理论与经济管理,2014,(3):48-58.

[13]胡 霞.集聚效应对中国城市服务业发展差异影响的实证研究[J].财贸研究,2007,(1):44-50.

[14]邢 明.东北地区现代服务业发展状况与发展方向分析[J].黑龙江社会科学,2008,(4):98-100.

[15]赵东霞,赵 彪,周 成.东北地区生产性服务业集聚的空间差异研究[J].生产力研究,2015,(7):69-74.

[16]陈英姿.东北地区现代服务业的空间分布及区域融合研究[J].吉林大学社会科学学报,2012,(2):150-156.

[17]Ellison G,Glaeser E L. The Geographic Concentration of Industry: Does Natural Advantage Explain Agglomeration [J]. American Economic Review,1999,89(2):311-316.

[18]Karlsson C.ICT,Functional Urban Regions and the New Economic Geography,The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Studies in Science and Innovation[R].Working Paper,September,2004.

[19]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.中国转型期生产性服务业发展与制造业竞争力关系研究——基于面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2006,(9):14-21.

[20]白重恩,杜颖娟,陶志刚,仝月婷.地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J].经济研究,2004,(4):29-40.

[责任编辑:赵春江]

Agglomeration and Resource Integration of Service Industry in the Three Northeast Provinces—From the Perspective of Location Entropy Theory

ZHANG HE

(Harbin University of Commerce,School of Economics,Harbin 150028,China)

with the strategy of revitalization northeast old industrial bases coming forward,the agglomeration and integration development of service industry in the three northeast provinces has become an important engine to enhancing regional economic competitiveness. This paper adopts location entropy index with service industries agglomeration as the object of the research,estimating the agglomeration degree of service industry in Heilongjiang-Jilin-Liaoning area. The empirical analysis results show that the advantage in natural resources is obvious but lack of human and economic resources in the three northeast provinces; the agglomeration degree of regional service industry is affected by industrialization degree,regional scale,government intervention greatly. So this paper give three proposals to stimulate regional economic growth: program the characteristic industrial agglomeration areas; construct the complementary-type talents storehouse; accelerate the integration of service industry resources in those three provinces.

agglomeration;resource integration;location entropy

2017-02-17

黑龙江省哲学社会科学基金项目(14D022)

张 贺(1986-),女,黑龙江哈尔滨人,讲师,博士研究生,从事产业经济理论与政策研究。

F719

A

1671-7112(2017)04-0109-11