改革激发活力

2017-07-18刘乐平刘刚王婷

/刘乐平 刘刚 王婷

改革激发活力

/刘乐平 刘刚 王婷

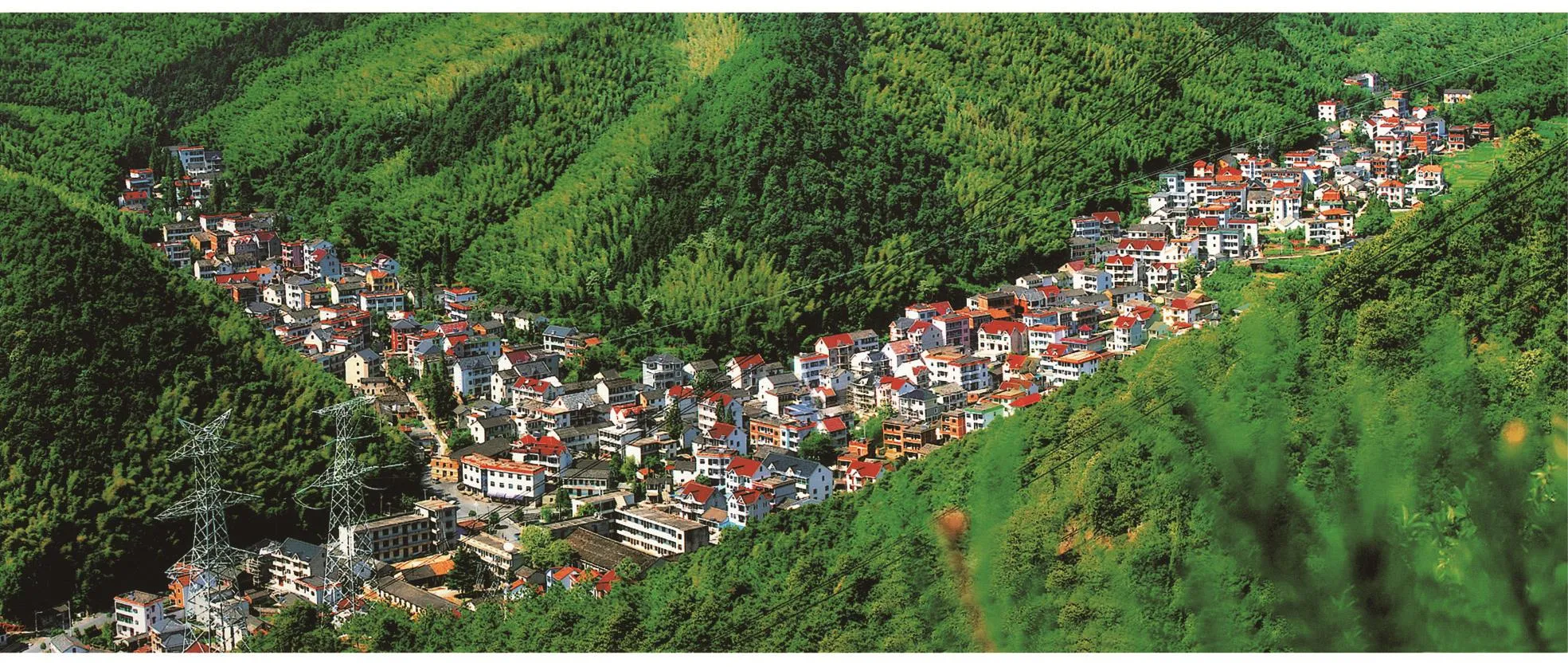

在浙江,推动城乡基本公共服务均等化,农村面貌发生整体性的变化。

这些年,浙江以弄潮儿的勇气在适应和引领新常态中做出新作为,以永不停息的脚步汇聚成实干的最强音,向率先全面建成更高水平的小康社会冲刺,走了一盘践行五大发展理念的先手棋,形成在新时期新阶段最大的先发优势。

浩渺行无极,扬帆但信风。

6月12日,浙江省第十四次党代会隆重召开。在“八八战略”指引下不断奋进的浙江,傲然挺立在高水平全面建成小康社会的关键节点上。

这是全省共产党员和全省人民政治生活中的大事,对浙江未来五年发展影响重大、意义深远。

舟循川则游速,人顺路则不迷。从十一届浙江省委以“八八战略”为总纲,总体谋划浙江发展大局,到十二届浙江省委作出实施“创业富民、创新强省”的决策部署,再到十三届浙江省委制定建设“物质富裕、精神富有”“建设美丽浙江、创造美好生活”的现代化浙江新目标……“八八战略”始终是引领浙江发展的总纲领、推进浙江各项工作的总方略。

这些年,浙江以弄潮儿的勇气在适应和引领新常态中做出新作为,以永不停息的脚步汇聚成实干的最强音,向率先全面建成更高水平的小康社会冲刺,走了一盘践行五大发展理念的先手棋,形成在新时期新阶段最大的先发优势。

凤凰涅槃浴火生,转型升级新跨越

“八八战略”深刻蕴含着发展是第一要义的内在要求,一以贯之地要求推进浙江转型发展。这些年特别是最近5年来,浙江根据经济社会发展出现的新情况、新问题,以“八八战略”为总纲,打出了“三改一拆”“五水共治”、浙商回归、“四换三名”、创新驱动、八大万亿产业培育、特色小镇建设等转型升级系列组合拳。

今年浙江首季GDP首破万亿元。在GDP增速普遍放缓的情况下,经济总量的突破,更多的是源自结构的改善、质量的提高。

以轻工业起步的浙江经济,局限性非常明显。中小企业为主的经济结构,使浙江经济一直在“低小散”怪圈中徘徊。由此衍生出的产业层次低、自主研发能力差、产品结构重复等弊端,使企业的规模很难做大。

事实上,这是浙江经济的一个老问题——作为民营经济大省却缺少大企业大集团,有人认为,浙江产业发展是“一堆中小企业堆出一大产业”。

浙江坚持了10多年的“腾笼换鸟、凤凰涅槃”正是对这一顽疾的对症下药。淘汰高消耗、低效益的企业,腾出空间实现传统产业的升级换代和高新技术产业的培育发展,从而为浙江产业结构高度化腾出一个空间。

好鸟何处寻?6年前,省委、省政府发出了“创业创新闯天下、合心合力强浙江”的总动员令,把浙商回归作为经济工作的一号工程来抓。大力招引研发基地、营销网络、融资平台、地区总部,充分挖掘浙商在技术、管理、人脉等方面的资源,积极引进前沿技术、高端人才、优秀团队,有效提升了浙江经济质量。

空间哪里来?近5年前,全省开始全面依法开展“三改一拆”,大力改造旧住宅区、旧厂区、城中村,拆除违法建筑。作为供给侧结构性改革的重要抓手,“三改一拆”坚决出清落后产能和过剩产能,优化产能布局和结构。近5年来,浙江共腾出土地面积60万亩,是全省每年新增土地指标的2倍多。

无论是传统产业的升级换代,还是高新技术产业的培育,关键都在于科技创新。2006年3月,习近平同志在全省自主创新大会上发出号召,加快建设创新型省份和科技强省。创新驱动由此成为浙江经济发展的一条主线。

这些年来,浙江人沿着这条道路越走越坚定、越走越有信心。创新驱动,民企壮大。2016年中国民企500强,浙江入围134家,2015年营业收入总额达到32452.8亿元。

新的发展阶段,创新驱动更加急迫。省委十三届九次全会提出要补齐科技创新“第一短板”,这是对浙江培育经济新动力的准确判断。近年来,浙江在创新平台、技术市场等方面出台一系列政策扶持措施,区域创新能力进步明显。当下,浙江正举全省之力打造杭州城西科创大走廊,高水平建设杭州国家自主创新示范区,培育环杭州湾高新技术产业带。

突破产业结构的“低端”,浙江还大手笔推进产业创新。信息、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造、文化创意等八大万亿产业顶天立地。其中,信息经济异军突起,已经成为浙江经济增长的新引擎。今年一季度,浙江规模以上信息经济核心产业增加值增长15.4%。

锚定市场,深化改革的浙江定力

在史诗般波澜壮阔的中国现代化进程中,浙江是公认的“模范生”,而改革正是浙江不断刷新发展成绩的第一动力。

党的十八大以来,浙江以“八八战略”为总纲,坚定不移贯彻中央关于全面深化改革的决策部署,从坚定推进供给侧结构性改革、打破阻碍发展的坛坛罐罐,到多项国家试点、国家战略的先行先试,一幅最优制度供给胜人一筹、最佳营商环境先人一拍、最大释放改革红利快人一步的全面深化改革宏伟画卷正加速展开。

现在回头看,郑安政觉得自己回归海宁这一步走对了。郑安政是安正时尚集团股份有限公司的“掌门人”。2017年2月,“安正时尚”登陆A股。而正是在2013年,海宁推行“要素市场化配置综合改革”后,郑安政作出了把企业总部从时尚中心上海搬回小县海宁的决定。

要素市场化配置改革有什么“魔力”?“就是建立一把衡量工业企业发展的‘尺子’,引导资源要素向效益最大化目标流动。”时任海宁市发展和改革局副局长许明华如是点评。在他看来,土地、资金、人力、技术等生产要素不会自动向高效的企业流动,而要素市场化配置改革,就是通过新的制度设计,打破要素配置的种种束缚。

在海宁启动的这场要素市场化配置综合改革,只是浙江新一轮深化市场取向改革中的浓墨重彩一笔。

在海宁试点的基础上,2015年10月,省政府出台《关于全面开展县域经济体制综合改革的指导意见》,目前全省各县(市、区)均已编制完成并获批实施综合改革方案,全面建立了亩产效益综合评价、企业分类指导、资源要素差别化配置等制度。全省所有县(市、区)和规上工业企业实现了企业分类综合评价全覆盖,用地、用电、用水等差别化价格政策同步实施并不断完善。

在乡村,因基础设施完善、居住环境优化,聪慧的浙江农民,开始用一碗农家饭,吸引了城里人的味蕾,乡村休闲旅游业火热萌发,“绿水青山就是金山银山”的效应显现。

产业特色鲜明,人文气息浓厚的特色小镇,拓展了八大万亿产业发展新空间。董旭明摄

浙江还同步推进价格机制改革。全面推行阶梯价格制度,全省30个通气城市均已建立居民阶梯气价制度,97%的市、县已实行居民阶梯水价制度。浙江输配电价、售电侧改革试点方案获得国家批复,继续推进8大高耗能行业差别化电价政策。制定了燃煤发电企业二氧化硫等4项主要污染物初始排污权有偿使用费征收标准。

土地要素供给机制的创新探索取得新进展。我省已经建立以存量低效用地开发换取增量建设用地指标的新机制。2016年,全省完成城镇低效用地再开发10.06万亩,盘活存量建设用地12.77万亩。还在嘉兴市开展了城乡建设用地增减挂钩节余指标跨县域交易试点。“三权到人(户)、权跟人(户)走”全面深化农村改革也取得阶段性成果。

面对融资难、融资贵问题,我省推进民资发起设立金融机构,温州民商银行和浙江网商银行成为全国首批试点民营银行。我省还大力发展区域性交易市场,支持浙江股权交易中心开展股权众筹、资产收益权转让等业务,推动浙江金融资产交易中心创新定向融资计划等多种产品。

改革没有完成时。在“十三五”规划纲要中,我省继续明确提出,大力推进资源要素市场化配置改革,全面开展县域经济体制综合改革,创新地方金融体制,完善建设用地配置机制,深化水电气等资源性产品价格改革,深化排污权有偿使用制度改革,建立区域性要素交易综合平台,完善社会信用体系。一个日臻完善、适应新常态发展要求的现代市场经济制度框架,正在浙江逐步成为现实,并将在浙江经济迈向中高端的进程中发挥具有决定性意义的作用。

美丽逆袭,活力非凡

城市化浪潮涌动,但浙江却用长达15年的探索和努力,让乡村逆势崛起,成为经济社会发展的新蓝海。

2003年,习近平同志到浙江工作不久便提出“用城市社区建设的理念指导农村新社区建设,抓好一批全面建设小康示范村镇”,“使农村与城市的生活质量差距逐步缩小,使所有人都能共享现代文明”,“最终解决好市民与农民‘两种人’的问题”。

这一年,波澜壮阔的“千村示范、万村整治”工程拉开序幕。十多年间,浙江完成环境综合整治村2.6万余个,建成1181个“全面小康建设示范村”,推动城乡基本公共服务均等化,农村面貌发生整体性的变化。

在乡村,因基础设施完善、居住环境优化,聪慧的浙江农民,开始用一碗农家饭,吸引了城里人的味蕾,乡村休闲旅游业火热萌发,“绿水青山就是金山银山”的效应显现。

在安吉试点的基础上,2010年,浙江作出“美丽乡村”建设的决策。按照生态文明建设和全面建成小康社会的要求,浙江明确“美丽乡村”从内涵提升上推进“科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美”和“宜居、宜业、宜游”的建设要求,农村面貌由此迎来质的改变。

迈入“十三五”之际,省委、省政府又承诺:决不把污泥浊水、违法建筑和脏乱差环境带入全面小康。一场全面治城治乡的深化行动,再次升级农村和城镇的环境治理。

今天,无论是修葺一新的美丽乡村,还是韵味十足的古村,在农民、返乡青年和乡村创客的参与建设下,已展现出不凡的生命力:民宿经济崛起,乡村旅游火热,农业创投活跃……历史和现实在这里自然交融,化为美丽中国建设的生动样板。

城乡一体化的终极目的,是要让农民共享发展成果。变革环境的同时,浙江还从制度供给入手,不断深化农村产权制度改革,唤醒沉睡资源,培育农村发展新动能。

在浙北德清,已没有农民与居民之分。从户籍制度改革、基本公共服务均等化起步,到“三权到人(户)、权跟人(户)走”,原本的德清农民群体,可以大胆地放下山林田地,去城市逐梦未来;因为山林田地、宅基地、房屋等“死权”变“活钱”,他们还拥有了创业创新的资本,去追逐现代农业和乡村旅游业的脚步。

更多的浙江乡村,已加入这场改革的行列。到今年底,全省所有的农村,都将完成土地确权登记。

2015年底,浙江宣布,已全面消除家庭人均年收入4600元以下的绝对贫困现象,成为中国首个高标准完成脱贫攻坚任务的省份,并庄严宣告——确保不把绝对贫困现象带入“十三五”。

来自全国人大的一个调研组,曾如此总结城乡协调发展的“浙江模式”:一是注重推动城乡一体化、建设美丽乡村;二是浙江重点发展小城市和中心镇,加快小城镇建设;三是新型城镇化重点解决了农民就业非农化和城乡基本公共服务均等化。

从新型城市化的率先而为,到中心镇、小城市和特色小镇的创新之作,再到美丽乡村的惊艳之笔,浙江城乡一体化轨迹清晰、步履坚定,也为“中国的明天”提供了浙江经验。“城市,让生活更美好;农村,让城市更向往”,未来的浙江,值得期待。

激发昂扬的精神状态,增强文化道德支撑力

文化建设重中之重的社会主义核心价值体系建设,如何实实在在落地?

浙江破解的密钥是:虚功实做。

这实招有温度。浙江,价值坐标融入日常生活,春风化雨引领文明风尚——

家是最小国,国是千万家。以“好家风”为载体,带民风,扬社风,促政风。隐藏其后的,是“家国同构”的思维逻辑。

亲不亲故乡人,美不美故乡水。以“乡贤文化”为纽带,嘉言懿行垂范乡里,涵育文明乡风。回答的,是“城市化浪潮下的乡村治理现代化”难题。

社会正气和正能量在人们的日常生活中持续发酵,城乡面貌焕然一新,文明创建活动硕果累累。更惊艳的,是影响全国的浙江“最美现象”,老百姓身边的“平民英雄”“身边好人”不断涌现。从“盆景”到“风景”到“风尚”,浙江的“最美现象”已不是孤立的存在,而具有丰满的立体性、多维性和可持续性。

遍布浙江的6500多个农村文化礼堂,是浙江乡村的精神文化地标:

一个“礼”字,成人礼、感恩礼、敬老礼……在当代农村重新建构了公共礼仪体系;

振兴实体经济,就要抓好传统产业的改造和提升。蔡荣章 摄

一个“堂”字,村史村情、乡风民俗、时事政策……把各种文化节庆、文化活动、展览展示等齐聚一“堂”;

一个“家”字,订家规、揽家事、树家风……在明确了一名村干部分工负责文化礼堂工作的基础上,还组建文化志愿者队伍,探索理事会制度,促进文化礼堂常态有效运行。

文化礼堂,接续了乡村文脉,也孕育出一片绿意葱茏的精神天地,已成为我国新农村建设乃至整个中国的现代化转型中具有开创性意义的典范。

这实招有深度。浙江,不断深耕本土经验,铸就不竭精神动力——

与“钱塘自古繁华”相适应,浙江的文化基因里洋溢着浓郁的经济脉动。引人瞩目的“浙江现象”“浙江经验”“浙江模式”背后的精神因素和文化成因,正是社会主义核心价值观的组成部分。

在改革开放的伟大实践中,浙江一直在总结和凝练浙江发展的文化基因,挖掘激励浙江继续改革发展的精神力量。

在“自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效”的“浙江精神”基础上,提炼升华出“求真务实、诚信和谐、开放图强”的“与时俱进的浙江精神”,浙江精神在新时期发展成为引领浙江的精神原动力。之后,又一脉相承地凝练出“务实、守信、崇学、向善”为当代浙江人共同价值观,为社会主义核心价值观做了本土化的注脚。

这实招有广度。浙江,不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新——

浙江人创造性地将社会主义核心价值观与传统文化价值观念进行嫁接,构筑起了优秀传统文化当代传承弘扬之清晰可见的浙江风貌。

2005年,浙江提出的文化研究工程,是迄今为止国内最大的地方文化研究项目之一。工程实施十多年来,设立研究项目811项,全省哲学社会科学界1000多位专家学者参与课题攻关,出版学术专著达1000余部。

在浙江大地,还有“我们的节日”“国学文化进社区”等各种主题实践,让现代人在优秀传统文化中温润了心灵。